“他者”的媒体形象建构方法浅析

2020-01-13杨临端

杨临端

(西北大学 新闻传播学院,陕西 西安 710127)

引言

从黑格尔、萨特到李普曼、皮克林,以及性别研究学家波伏娃,他们的相关论述使得“他者”这一概念逐渐成为社会学上重要的议题。“他者”的社会学意义主要在与自我的概念相比较中而产生,同时其所带来的负面效应也得到了学者们的重视。正如布荣芬指出的,自我与“他者”的矛盾及边界都是由“他者”的刻板印象所创造和操控的。但是,在“他者”及其刻板印象的形成过程之中,“刻板印象的许多内容都是负面消极的”,并且通常与“社会群体之间的偏见”相关。[1]根据坎贝尔在1965年提出的现实群体冲突理论,这有可能导致社会团体间的歧视与争端。[2]而在齐克蒙德的观点中,对“他者”的形象建构主要可以分为社会污名化与社会威胁两类,通过媒体的方法,建构的过程将更加迅速广泛。[3]在芬尼根和维斯瓦纳特对知沟理论的阐述中,大众传媒拥有议程设置和感知培养的功能,当人们去思考媒体抛出的议题时,真正影响人们观点的因素为受众所选择的环境。[4]

在本文中,论述的重点是报纸媒体对“他者”的社会污名化与威胁形象的建构方法。和西方早期的殖民主义将非西方人定义为“他者”不同,和后殖民时代社会与媒体经常将同性恋群体、非欧美种族定义为“他者”也不同,当今我国报纸媒体建构的“他者”的代表群体有农民工、河南人、富二代或官二代等。而笔者认为,在媒体的建构过程中,这些群体的社会污名化和威胁的形象无疑被夸大了。

一、“他者”的内涵

“他者”的概念在最早提出时带有强烈的殖民主义色彩,根据皮克林的论述,所有的非欧美人和“非现代人”都可以被归类为他者。[5]而在本文中将用到的是经过发展后更加广义的“他者”概念,即与自我相对的概念。黑格尔在《精神现象学》中曾发现这一概念,他研究了主人与奴隶的关系,并认为“他者”这一概念的出现对自我意识的形成十分重要。而波伏娃提出的女性“他者”形象进一步扩充了“他者”的概念。“他者”概念在发展期与刻板印象理论有很大重合。如李普曼所言,每个人都只是在世界的一小块范围内生活并工作,因而不可避免地会根据生活经验,先入为主地过滤自己接触到的事物,李普曼将之称为刻板印象。李普曼还将刻板印象的过程分为了两类,一类是信息误解,另一类是文化误读。[6]而皮克林认为,刻板印象就是对不同的文化和人群进行带着“特殊视角”的评估,这一评估过程也正是“他者化”的过程。如今,“他者”这一概念也正在逐渐取代刻板印象,因为“他者”所包含的意义更丰富,也更开放。他者在广泛的概念里,除了西方经常研究的非西方人(包括西方世界的原始土著)以及波伏娃提出的女性“他者”形象外,还有更多的被排挤的群体形象,如本文接下来论述中会提到的富二代、官二代、河南人等形象。

二、“他者化”的原因及其形象

他者的概念几经发展,至今已基本成型,至于他者化活动的原因,学者们说法则比较统一:主要是来源于人们对自我认同的需要和对他者掠夺资源的恐慌。就像伍德沃德所论述的,我们的自我认同来自不同的源头并彼此冲突,但它会帮助我们找到在社会中所处的合适位置。[7]因而,自我认同在社会学中是由人际交往所引发,并由自我取向与自我反省所构建的。又如莱因斯分析,在不同社群间对“稀缺而可贵的资源”的竞争促使各社群内部形成严苛的进入规则,用来排挤外部群体,同时会在外部群体中寻找“替罪羊”,从而对其构造出消极的刻板印象,而这也是他者形成的原因之一。

尽管他者化的构建有其存在的合理原因,但这并不意味着其存在的正确性。他者化作为社会活动也受到了很多学者的反对:皮克林认为他者是在自然中完全不存在的形式,是违反自然的;辛顿也认为刻板印象是错误的思想,应该被停止。[8]

但是,他者化的行为仍然在社会广泛存在,而且还将他者构建为社会污名化与威胁的形象。社会污名化是一种文化疾病,它是指一个群体对另一个群体加以负面的刻板印象并不断强化。它的存在足以破坏社会的稳定与普世的价值观。而社会威胁(或称为社会阴谋者),根据齐克蒙德的论述,指的是有着突出的能力,但却不容于社会大多数群体的人们。

三、大众传播时代的他者形象构建方法

在大众传播时代,他者的形象构建问题变得更为复杂,很多学者已经认识到,在建构他者的形象过程中,大众传媒发挥了重要的作用,尤其是大众传媒的传播速度和传播广度使得他者的形象构建更加立体。辛顿就曾以年轻人的朋克形象如何迅速传播为例,分析了广播、电视、网络等不同的媒介能够将社会不同群体的象征“具体、形象、深刻”地呈现出来,并逐渐成为人们的常识,但同时,他也表达了电子媒体对形象误读的焦虑。

在国内,大众传播同样在构建他者形象的过程中作用巨大,通过对近年来的新闻报道分析,他者化对象主要集中在河南人、农民工、富二代或官二代等群体上。通过分析媒体上的新闻报道,可以看到其对他者形象的建构方法主要分为两类,一类是强调他者的社会污名化的,比如排他性的贴标签、妖魔化的负面用语等;另一类是强调社会威胁的,主要是以夸张的词语渲染他者的威胁。下面将对这些方法逐一分析。

(一)贴标签

贴标签是一种将人群分类的方法,辛顿曾举例说明贴标签:“我们对一个红发女郎的刻板印象就是坏脾气,不管她是玛丽还是琼斯”。因此,贴标签就是将他者的形象片面化,并将这一社群的整体形象强行覆盖到每一个个体身上,而不是将每一个个体目标进行客观观察,人们在标签下会被非此即彼地分入组内或组外两类。

在媒体上,河南人经常被冠以“骗子”的标签。比如,北京电视台2017年春节晚会上的小品节目《取钱》里,骗子打电话用的就是河南话。这一现象并不少见,在电视电影、相声小品里,关于骗子的角色有很多说的是河南方言(如《手机》《斗牛》等)。[9]河南人口有一亿之多,占了中国人口的是十四分之一,因而难免会有犯罪案件发生,但对河南人贴标签明显是有失公允的。事实上,根据《河南社会治理发展报告(2018)》,河南省万人犯罪率为7.99人,显著低于全国的8.82人。因而媒体这种贴标签的方式很容易对公众造成误导。而对于有关社会污名化形象的另一个群体——农民工,媒体通常贴上的标签是“穷人”“犯罪者”等。在电影《落叶归根》里,民工老赵就是因为贫穷,才想出了自己把工友老刘的尸体背尸回乡的想法。而很多媒体,往往把农民工的贫穷和犯罪必然地联系在一起。

在这里,贴标签实际上是一种排斥他者的倾向,媒体站在道德的高地指责某个社群违反了普世的价值观,并将其负面的刻板印象宣传给大众。关于媒体贴标签的原因,可以总结为以下两点:第一个原因就像霍尔指出的,大众传媒的基本文化功能是塑造社会知识与社会结构,因为媒体有责任去尽量简化各社群的特征信息来加强观众的认识。贴标签法无疑是一种方便的选择,否则可能会造成“认知超载”的现象。[10]第二个原因是皮克林提出的,他认为消极的标签实际上暗示了一种自我为主、他者附属的关系,而媒体往往在这种关系中站在自我的一方。

(二)负面用语

负面用语也是在世界范围内媒体广泛存在的一种手段。比如,CNN的记者Jack Cafferty在报道北京奥运圣火传递旧金山站的时候,对中国人民使用了很多负面用语,“我不知道如今中国有什么不一样了……我认为他们基本上还是一群呆子和暴徒,在过去五十年都是”。在国内媒体上,很少有这么明显直接的负面用语形容某个社群,但却仍然常常以某种隐蔽、暗示的方式出现,比如在报道河南新郑始祖山“华夏第一祖龙”这一人造景观时,《人民日报》与《法制日报》两大主流媒体的措辞如下:

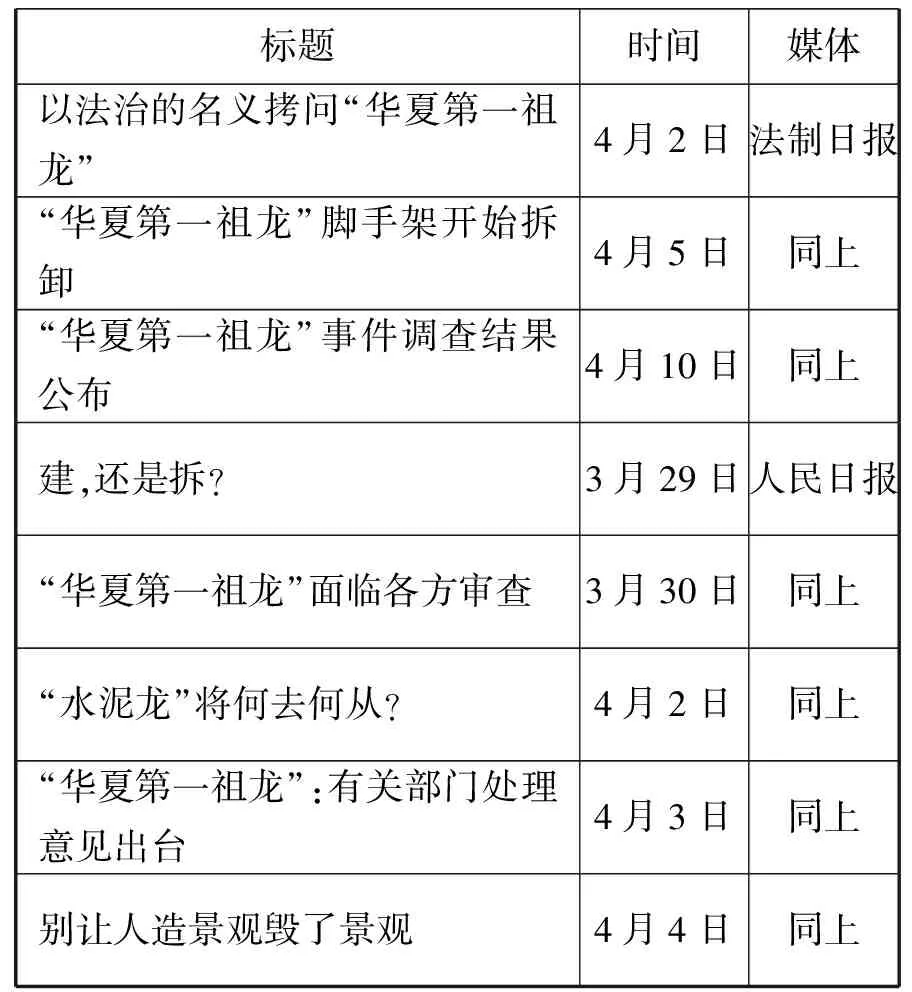

标题时间媒体以法治的名义拷问“华夏第一祖龙”4月2日法制日报“华夏第一祖龙”脚手架开始拆卸4月5日同上“华夏第一祖龙”事件调查结果公布4月10日同上建,还是拆?3月29日人民日报“华夏第一祖龙”面临各方审查3月30日同上“水泥龙”将何去何从?4月2日同上“华夏第一祖龙”:有关部门处理意见出台4月3日同上别让人造景观毁了景观4月4日同上

不难看出,这两大主流媒体对待河南省这一人造景观的态度充满了质疑甚至反对,无论从题目还是内容都用了很多负面用语。而对一些规模更大更为铺张的人工景观建造或拆除时(比如宜昌“三峡集锦”景区停业四年拆除、两亿元打造的西安阿房宫被拆除等)却并没有如此大篇幅的专题报道。因而,不难看出媒体在针对河南的报道时会带有刻板印象的负面用语。同样的情况还存在于对农民工的报道上,比如有学者研究了2004年人民网有关于农民工的62篇报道,报道主题主要集中于负面报道,比如讨薪、犯罪等,报道语言也多以贬低或者同情为主。[11]正如辛顿所言,这些负面用语也是一种刻板印象,其作用更多是对知识的建构而非彼此之间的交流。

(三)夸张用词

用夸张用词强调某个他者群体对大众的威胁是媒体惯用的手法。在美国,媒体经常渲染犹太种族在经济上的霸权地位,描述了这个社群出色的能力对社会公民法律权利和利益的威胁。在中国,同样的手法经常见于对官二代与富二代的报道。曾有学者对2010年一整年的《人民日报》和《南方都市报》中关于富二代的文章做了内容分析,发现这些报道中主题词的出现频率如下表:[12]

主题词出现次数比率炫富、张扬、傲慢2418.46%飙车等恶性违法行为118.46%渔色猎艳和明星纠葛1310%奢侈成性1612.31%违反社会公正公平129.2%缺乏社会责任感75.38%思想浅薄、无教养96.92%社会负面问题118.46%指代贬义含义2015.38%受过良好教育43.08%继承家业努力修为32.31%

由此可见,在这两大中国的主流媒体上,富二代经常被负面的、夸张的描绘性用词所刻画,占到了约95%。而且出现的版面大多为评论页或副刊上,带有情绪的主观性言辞较多。这些夸张性语言的运用通常能够吸引观众的目光,同时能够迅速建立起观众对特定社群的印象。正如荷兰学者范·戴克提出的批评性话语分析理论所言,去加强新闻说服力的方法主要在于将新闻事实与观众熟悉的场景联系起来。[13]比如在李刚事件与李天一事件中,新闻媒体在描述事件时不能遵循新闻客观、真实、克制的叙述体系,而往往采取叙事性的夸张语言来将事件“故事化”,以获得最大的传播效果。

四、他者化形象建构的负面效果

媒体的这些对他者形象的构建方法将带来严重的负面影响,主要可以归结为以下三个方面:

第一,会造成这些被定义为“他者”的社群与主流大众之间交流的阻碍,从而形成社会隔阂。就像上文提到的辛顿的观点,刻板印象更多是对知识的建构而非交流,因而媒体对他者的塑造会使得不同社群之间愈发不了解,进而形成知沟。

第二,大众传媒的强大传播能力会成为不同社群间偏见与歧视的主要来源,某些特定的社群会被大众视为社会污名化与威胁的根源(如本文提到的官二代、河南人等群体),长此以往,势必造成社会群体间的仇视乃至冲突。

第三,根据皮克林的观点,对社会威胁的形象构建会使得某些社会人员(多为不如意的人群)找到自身失败的“替罪羊”,进而使得他们忽略自身的原因而将愤怒转移到“替罪羊”身上,甚至有成为“激进危险分子”的可能。关于这点,我们在近年来日益增多的“仇富”、“仇官”的刑事案件中可以找到反映。

五、结语

他者的媒体形象建构已经成为大众传播时代不可忽视的一个社会现象,在我国媒体中被他者化的对象群体主要有“河南人”、“农民工”、“富二代”和“官二代”等群体,通过贴标签、负面用语、夸张用词等方法,他们被塑造成社会污名化和社会威胁的他者形象。而他者化形象构建也带来一系列负面效果,比如社群间隔阂、社会偏见与歧视、仇富仇官心理等,这一现象值得我们警惕并加以关注。