复旦大学通识课程设置及对高职院校的启示

——以广东XX职业技术学院为例

2020-01-13黄宁

黄 宁

(广东女子职业技术学院 管理系,广东 广州 511450)

一、高职院校进行通识教育的必要性与重要性

(一)从通识教育的定位看,其目标是培养社会需要的“完整的人”。高职院校和综合性大学同属高等教育范畴,同样承担着培养人才的重要使命,学生的知识层次和结构有差别,但情志与人格无差别,都享有接受完全教育成为完整的社会人的权利。职业教育并非单纯的职业培训或训练,高职院校也不是职业培训机构。因此,高职院校应将通识教育置于重要的地位加以推动。

(二)从育人目标及效果看,专业教育重在知识技能,而通识教育则重在人文素养。过去高职院校人才培养中普遍存在的“专门化”“技能化”“工具化”的功利主义倾向,重专业轻人文,重实用轻素养,偏重专业技能和操作技巧。专才教育把人工具化,使人缺乏丰富的人文素养。

随着互联网与智能制造时代的来临,单纯具有某项技能的“应用型人才”显然已经不能满足时代及市场需求,并且一个不具备发展潜力的人在就业市场也将很难被录用。高职教育所培养的人才将不再仅仅满足于“就业”,而且还应该具有可持续发展潜力的“职业”素养,具备高尚情操和生活趣味的完整的人。

(三)从发展趋势看,通识教育将占有越来越重要的地位。近年来,知识经济日益成为各个国家和地区不断发展的重要经济类型.这就需要一大批具有创新精神和创新能力的高素质人才。这些创新人才不仅要有过硬的专业知识与技能,更要具备广博、扎实的通识素养。因此,创新高职人才的培养模式,建构高职院校通识教育课程体系成为高职院校改革迫在眉睫的重要任务。通识教育在课程规划方面涉及多学科知识,培养学生从不同角度、以不同方式思考问题的能力,而非局限于专业知识。

二、复旦的通识教育课程设置

(一)设置情况

自2015年起,复旦将通识教育核心课程六大模块调整为七大模块,新增第四模块“社会研究与当代中国”,“科技进步与科学精神”模块名称调整为“科学探索与技术创新”。七模块具体如下:1.文史经典与文化传承(中国文学和中国历史方面的经典研读课程);2.哲学智慧与批判性思维(中国哲学、西方哲学和宗教经典研读课程),旨在帮助学生寻到进入哲学家思想境域的路径;3.文明对话与世界视野(西方文明及其他重要文明的研讨性课程),意在打开学生文明比较方面的视野,较深入地了解人类文明的演变和文明多元发展、冲突、整合的过程及其在当代的意义;4.社会研究与当代中国;5.科技探索与技术创新(科学与技术的思想基础与历史过程的研讨性课程),帮助学生领会数学和科学思想的要点,形成科学探索和技术创新的精神;6.生态环境与生命关怀(环境科学、生命科学、医学及生命伦理学等),包括环境与人类生活的关系以及人类生命的科学与伦理问题等研讨性课程;7.艺术创作与审美体验(艺术鉴赏与艺术创作),属于艺术实践类课程。

(二)课程设置特点

复旦大学通识课具有课程覆盖面广;结构合理;形式灵活;专精结合等特点。由于篇幅有限,不一一赘述。重点阐述广东XX职业学院的通识教育情况。

三、广东XX职业学院的通识教育情况

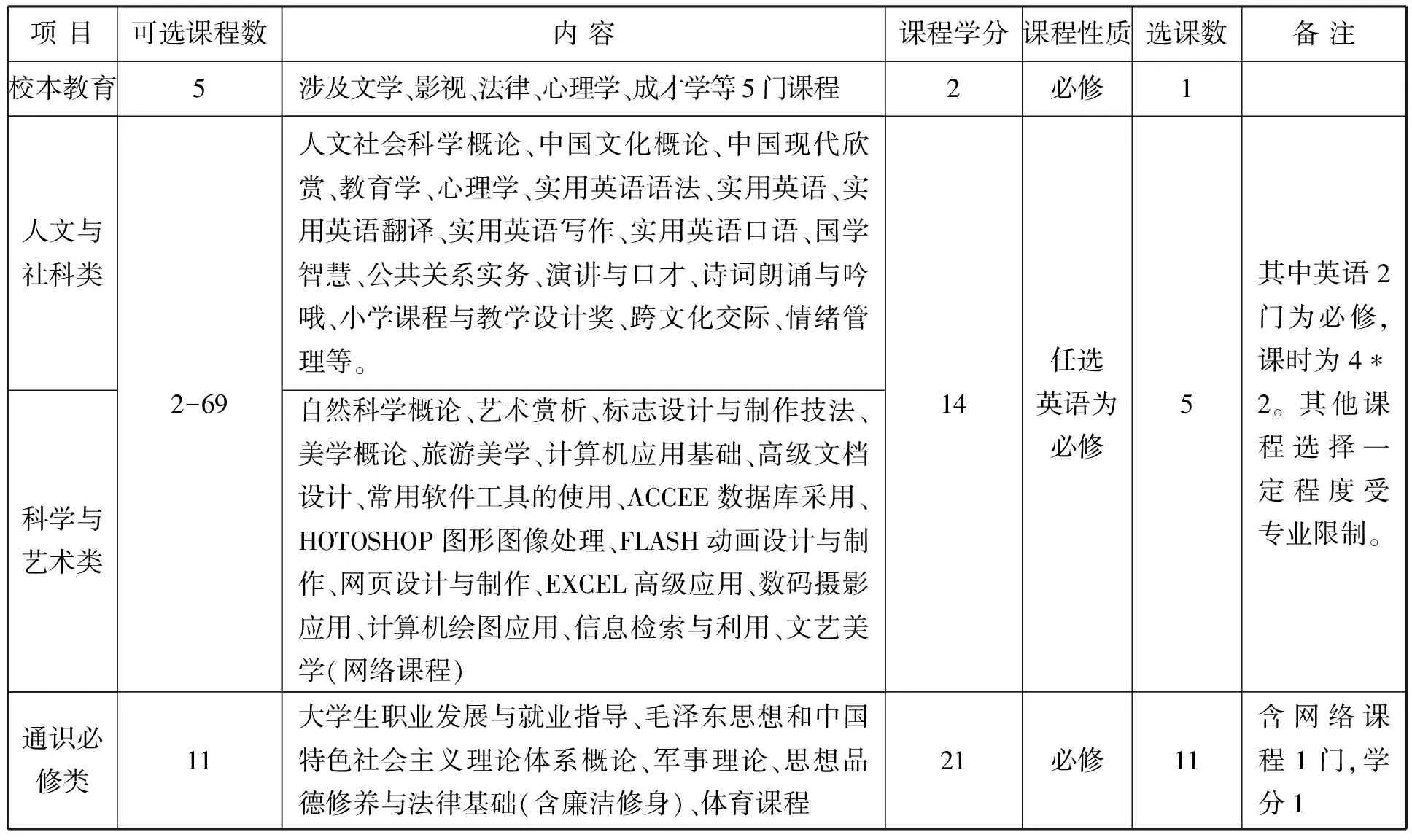

广东XX职业学院的通识教育采取的是全校性选修课模式,在师资配备上和复旦相似,其不足是缺乏顶层设计,没有完备的课程体系。大致分两大类5个模块。一是必修类课程:1.教育部规定的一些必修课程:有,大学生思想道德修养、毛泽东思想概论、邓小平理论概论、马克思主义政治经济学原理、马克思主义哲学原理、当代世界经济与政治、法律基础等共11个学分,约占通识课程总数的29.7%;2.提高身体素质、增强体质的课程, 如体育、军事训练及理论等, 共8个学分, 约占通识课程总数的21.6%;3.校本特色教育课程,2个学分,占5.4%。4.其他必修课程,共10学分,占27%。必修类课程约占总比84%,这个比例是相当高的。二是任选类课程,6学分,占16.2%。这一部分类似于复旦的核心课程模块,显然没有得到应有的突出。下面我们列表进一步说明该校通识课程分配情况:

(一)设置情况

广东XX职业技术学院2016级通识类课程汇总(1)引自广东XX职业技术学院2016级学生课程表及人才培养方案,文中其余相关数据资料亦出自此。

通识教育课程总数43学时,其中必修课37学分,占比86%,任选课程6,占比14%,可供选择的课程有62门左右,但由于选课受学分和专业影响,其实学生只能选择3门通识教育课程。这对于通识教育显然是远远不够的。

(二)存在问题

1.课程的广度和多元化不足。从数量看,复旦的200门通识课程和该校60门左右的课程数量差距悬殊。从课程内容看,其广博度也远远不够。以该校一文科专业为例,专业必修课占比52.6%,专业任选课占比18.5,专业课合计占比71.1%。通识教育课只占总比23%,其中政策规定必须完成的必修课占比19.78%,任选课程占比3.22%。应该列入通识教育的自主课程占比6%,以课外活动形式完成,缺乏专业教师指导,可控性和时效性低,很难落实。另一理科专业通识任选课只有4学分,职业能力和职业拓展能力模块依然是课程设置的重头戏,完全没有将通识教育落在实处。这一现象并非高校独有,大部分高职院校所谓的通识教育课程与其宗旨并不相符,主要是出于对学生完成学业学分的要求。

2.课程设置的比重不合理。在复旦大学的通识教育课程体系中,其所规定的几个模块完美地兼顾了人文学科、社会科学和自然科学三大知识门类。相比之下,该高职院校的通识教育课程结构中,人文科学和自然科学类课程所占的比重非常小,自然科学只有一门“自然科学概论”。占据重要地位的是英语类和计算机类课程,这样的设置与专业课区分度不大,起不到通识教育的作用,美育和生活教育课程更是缺席。这种状况在高职院校很普遍,与高职院校注重实用性而轻视人文素质有关。

3.学分设置缺乏整合性和区分度。一是无差别的通识教育课程编排方式,以全体学生为实施对象,实施同样的通识教育,没有顾及各专业之间学生的实际差异。以专业学习为主的课程导向,使学生在选课时容易优先挑选工具性和实用性强的课程,影响力通识教育的效果。二是通识课程除政策规定课程(含一门网络课程)外均是2学分,这种不用心显示了对课程设置的随意性,侧面反映出课程设置还不够精细。学生选课时自由度受限制,部分需要受专业的限制,并未做到完全自主。三是没有集中优势师资形成合力。比如“跨文化沟通”课程,是管理系人力资源专业的专业课程,公选课由应用外语系开设。四是课程大而化之,没有体现出专题性和深入性,和专业课程之间既缺乏内在关联性,也行不成延展性,更少区分度。

4.从通识教育的实际地位看,长期以来,高职教育课程设置围绕“培养实用技能”为核心,过度强调技能培养,而忽视通识教育,尤其是无视通识教育的育人功能,将之作为可有可无的摆设。从学校领导到专业教师也将素质教育视为鸡肋,重视通识教育仅停留于口头,没有设置专门机构对通识教育进行全盘设计与实施规划。

受学制和办学性质限制,高职院校往往不会采用复旦的书院制度,而是将通识教育与专业教育并行,这必然导致对通识教育的忽视或轻视。在高职院校,通识任选课程教师中教辅人员、辅导员及行政人员所占比例很高,这个现象可以说明通识教育在高职院校的真正地位。这一方面复旦大学的做法可以给我们一些借鉴。

5.从通识教育的实施效果来看,不尽理想。将通识教育简单理解成“跨专业教育”,课程和教师拼凑而成、学生学业负担重、知识结构凌乱、学生管理缺乏连续性和归属感,缺乏考核指标等。各专业将通识必修课与选修课杂糅,比如列入通识任选课的“英语”系列课程却是要求学生必修的。又如在本该是任选的人文素质类和科学艺术类课程中,却硬性规定英语等专业拓展课程为必修。这些已经严重制约了高职院校的发展,其在学生就业后的不足也日益凸显。

四、启示与建议

1.加强顶层设计,增加通识课程的多元性。一是成立专门的通识教育领导机构,开展上构式通识教育课程审议模式,在一个课程核心组领导下,在多层次性的人员结构中,专家群体多向互动的共同审议中生成的。由专门机构研究出台课程方案,教师由系部为单位承办课程,有指导有计划地开展课程设计,提升课程品质。二是增加自然科学和社会科学类课程的比重。根据学生的接受能力和认知层次设计适合高职院校学生的课程,难简适中;加强各课程之间的体系性,做到效度最优化。三是注重前瞻性和世界性。四是增加课程手段的多样化,调动学生积极性。

2.通识与专业进一步融通。进一步扩宽通识教育与专业教育的融通渠道,有步骤地开放一批专业课程,让更多的学生能够接受全面广泛的通识教育。

3.突出高职特色。高职院校和研究型大学的区别在于一是培养研究型人才,一是培养实用型人才,其在知识结构和成才评价标准方面是不同的。高职的通识教育课程设置的既要兼顾“强调生活教育和公民教育”的主目标,也要突出高职特色,更接地气,贴近学生未来的生活实际。

4.形成地域特色。珠三角的职业教育有其地域需求和地域特色。贸易、轻工业、服务业发达,体现在通识教育中,可以结合这一地域特色设置相关课程。

5.增加生活教育课程,将美育教育、食品营养与卫生、音乐欣赏、手工软陶、化妆、舞蹈声乐基础、乐器、服装设计、书法等课程纳入通识教育。生活教育是我国中小学教育中严重匮乏的环节,该校67%的学生来自农村和边远地区,科学的生活知识知之甚少,生活教育更为重要。

6.形成以专业单位的专业群,可以采用领军人物带头、整体推进的方式;也可以采用教师工作室形式,发挥优秀教师和团队作用。

7.完善激励政策。对指导教师的规范要落到实处,可参考日本东京大学和复旦的做法,提高通识教育任课教师的实际地位,制定将通识教育与专业教育平等对待为导向的评价标准,将通识教育纳入高职院校人才培养方案及教育教学水平考核体系之中,以明确的指标来衡量通识教育实施的具体情况,建立起一整套的考核机制。开展学生评教、课程竞赛、效果评估等多种形式的评估,强化激励的作用。

8.充分利用社团活动等媒介,通过讲座来补充,丰富通识教育的形式。吸引更多的人才利用通识教育丰富自身。