陆相盆地滩坝砂体沉积特征及其形成与保存条件

——以青海湖现代沉积为例

2019-10-25王菁李相博刘化清张志杰完颜容王宏波黄军平

王菁,李相博,刘化清,张志杰,完颜容,王宏波,黄军平

1.中国石油勘探开发研究院西北分院,兰州 730020

2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083

0 引言

滩坝砂体是滩砂和坝砂的总称,在滨浅湖区广泛发育[1]。由于经历了湖浪作用的搬运淘洗,滩坝砂体物性良好,因而成为近年来中国石油勘探界与沉积地质学家关注的热点[2-3]。国内外学者对滩坝砂体进行了研究,在沉积环境、成因、沉积特征、沉积模式等方面取得了丰富的研究成果。国外学者主要针对现代海岸或湖岸沉积以及野外滩坝露头进行了考察与研究。他们在滩坝成因机理研究方面较为深入,强调水动力、地形地貌对现代海岸滩坝形成的控制作用[4-5]。国内学者的研究则侧重于古代陆相湖盆滩坝砂体的沉积特征与油气地质意义,在对古代湖盆滩坝砂体的分类[6-7]、沉积特征[6,8-11]、地球物理特征[6,12-13]、分布发育规律[8,14-15]及成藏特征[9,15-19]等方面做了全方面的研究。

相对而言,国内学者针对现代沉积中的滩坝砂体进行详细解剖的实例不多,现有文献资料也多以对沉积特征的描述为主[20-23],而水动力及滩坝成因机理方面的研究实例鲜见报道,仅有个别研究学者涉及到该方面的研究内容[24-25]。“将今论古”是沉积学研究最基本也是最主要的方法手段,因此本文通过对青海湖现代沉积的实地考察,分析研究滨浅湖滩坝砂体的发育与保存条件,以期对我国古代陆相盆地滨浅湖滩坝这一新领域的油气勘探提供借鉴和参考。

1 青海湖滨浅湖滩坝砂体沉积特征与分布规律

1.1 滩坝砂体沉积特征

滩(Beach)与坝(Bar)是两个不同的概念,前者是在波浪作用(Waves)下形成的与岸线平行、席状展布的沉积体,其向陆一侧与海岸相连;后者是指在沿岸流(Littoral currents)作用下沉积于岸线拐弯处的沉积体,与海岸之间有水体相间,其形成常由沙嘴开始[26-31]。从空间位置看,滩砂多形成于海岸线向陆地凹进或平缓地带,分布面积大;坝砂往往在海岸线凸出位置发育,一端与陆地相连,另一端向海内延伸[29-30]。

青海湖是我国最大的内陆高原湖泊,除三角洲沉积体系外,滨浅湖沉积非常发育,其中滩砂与坝砂是青海湖滨浅湖沉积中的一大特色(图1),其沉积物主要由砂砾石组成,磨圆度均较好。这两者的差别在于:1)滩砂由于受波浪往复作用(双向流)影响,在垂向上以下细上粗的反粒序为主(图2,图3),而坝砂受到沿岸流(定向流)作用影响,在垂向上多为下粗上细的正粒序(图4);2)滩砂中广泛发育低角度冲洗交错层理(图5),分选较差—较好(图2e、图3e);坝砂中常见平行层理、波状层理和交错层理等,分选较好(图4b,c);3)滩砂沿不同时期湖岸线成排、成带分布,并具有大致相同的形态特征(背湖坡陡,向湖坡缓)(图2a、图3a),坝砂则表现一端与陆地相连,另一端向湖内延伸的沙嘴,并保持不断向前生长的趋势(图4a)。

从沉积序列上看,青海湖砂砾滩砂在纵向上常表现为“ABC”三个沉积段的有序叠加(图3e,f、图6a)。其中A 段为砾石沉积,分选好,常为反粒序;B段为粗砂沉积,分选中等—好,常为反粒序;C段以粗砾石级沉积为主,分选差—中等,有时为反粒序,有时为正粒序。从后文水动力特征可知,滩砂中的“ABC”沉积段分别对应冲流带、回流带及破浪带沉积。坝砂在纵向上常表现为多个正粒序段的叠加(图4c),常夹有潟湖相泥质沉积(图6b)。

图1 青海湖沉积体系展布Fig.1 Sedimentary system of Qinghai Lake

图2 青海湖海晏湾剖面古滩砂沉积分布及露头照片(位置见图1)Fig.2 Distribution of ancient beach sand and owtcrop photos of Haiyanwan section in Qinghai Lake(location shown in Fig.1)

由于湖岸线形态及水动力条件的频繁变化,青海湖滩砂和坝砂常常叠加共生在一起(图6),在滩砂(反粒序)中会夹有坝砂(正粒序),在坝砂(正粒序)中也会夹有滩砂(反粒序),因此,可笼统称为滩坝砂体。

在青海湖滨浅湖沉积中,滩砂、坝砂与三角洲分流河道、河口坝、席状砂等砂体在沉积特征、分布位置及水动力等方面存在显著差异,尤其低角度冲洗交错层理、或正或反的粒序层理以及不含泥质等特征都是识别滩坝砂体的典型标志,其综合鉴别标志见表1。

需要说明的是,前人在对青海湖滩坝沉积进行研究时,由于关注角度不同,所用术语也不尽相同,例如,由于这些砂砾石沉积物主要沿湖岸线分布,较早的文献上称其为湖堤[32]或砂砾堤[33],后来人们改称为沙脊及沙滩等[21]或沿岸沙坝、沙嘴等[22]。显然,这些术语与本文所说的滩坝砂体是同义词。

1.2 滩坝砂体类型划分

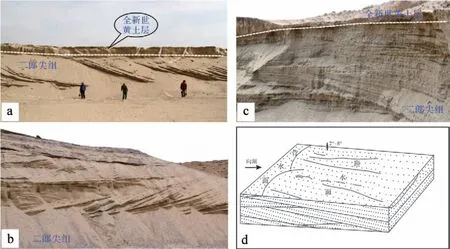

前人根据青海湖滨浅湖湖堤(滩坝)的顶部是否具有黄土覆盖层将其划分为古湖堤(古滩坝)和近代湖堤(今滩坝)两种[32-33]。其中近代湖堤(今滩坝)分布在现今湖岸线附近,包括岸上(沿岸坝)和岸下(近岸坝、远岸坝)两部分,岸上部分一般距湖岸线1 km 以内。总的特征是缺少黄土覆盖层,砂砾裸露(图7);古代湖堤(古滩坝)距现今湖岸线1 km以上,顶部一般覆盖有1 m左右全新世黄土层(图2d、图3c,d、图5a,c)。

图3 青海湖耳海剖面古滩砂沉积分布及露头照片(位置见图1)Fig.3 Distribution of ancient beach sand and outcrop photographs,Erhai section in Qinghai Lake(location shown in Fig.1)

典型的古湖堤(古滩坝)露头是二郎剑剖面(二郎尖组)(图8)。该剖面自上而下由三层组成,即灰黄色黄土层、砂砾层及夹有砂砾层的泥岩与泥质砂岩层,其中顶部黄土层14C 测年结果大约为6 000 a B.P.[33],属于全新世黄土层,由此可以看出,青海湖古滩坝属于全新世以前的沉积(即晚更新世,Q2+3),而今滩坝属于全新世以来的沉积(Q4)。

1.3 古、今滩坝空间分布规律

今滩坝由于靠近湖岸线附近,没有植被与黄土覆盖,容易识别。如前所述,可将它们分为岸上与岸下两部分,通过对暴露在地表的砾砂坝(岸上部分)进行实地测量,结果显示,一般有数排(道)砾砂坝沿湖岸线方向大致呈平行状态分布,以2~3排(道)较普遍(图2b),每排砾砂坝之间距离一般为100~150 m,单个砂坝的高度通常小于15 m。

岸上部分紧邻湖岸线的砾砂坝(即第一排)为沿岸坝,岸下部分为近岸坝及远岸坝。后者(近岸坝及远岸坝)通常难以直接观察到,但最新的高分卫星遥感图像清晰地显示了位于岸下的近岸坝与远砂坝的平面分布特征(图7a)。从图7a中可以看出,沿岸坝、近岸坝及远岸坝三者也呈互相平行状态沿湖岸线分布,局部地方的近岸坝与远岸坝呈连片状态分布。此外,卫星遥感图像显示沿岸坝、近岸坝与远岸坝三者的宽度在平面上不超过500 m,长度可达数公里以上。

图4 青海湖二郎剑地区滨岸坝砂沉积分布及露头照片Fig.4 Distribution of bar sand and outcrop photograph of Erlangjian section in Qinghai Lake

图5 青海湖古滩砂中的低角度冲洗交错层理及图解Fig.5 Photographs of low-angle flushing cross-bedding in ancient beach sand, Qinghai Lake

古滩坝由于出露湖面年代久远,已被广阔无际的草原所覆盖,只能从地形起伏及地面零散分布采石坑、浅井等判断其分布。根据现有资料看,古滩坝的分布规模比今滩坝大。其特征表现为:1)古滩坝常由多层组成,累计厚度大。例如,遍布湖盆四周的众多采石坑显示,二郎尖组含有厚度较大(单层多数在半米以上,累计厚度普遍大于2 m,最厚可达数十米)的砂砾石(图2,3)。其沉积构造特征(发育低角度冲洗交错层理、具有低的泥质含量等)揭示这些砂砾石主要为滩坝成因。由于它们的泥质含量很低,因而被广泛用作建筑材料。此外,一些浅钻井(青1—青5孔)也揭示二郎尖组中含有大量具有低泥质含量的砂砾石,沉积厚度约72~108 m[20]。2)古滩坝成排成带展布,分布面积大。例如,图2b中的实测剖面揭示了湖盆东部海晏湾地区存在的6 道比较清楚的古代滩坝,最远的一道距现今湖岸线3.75 km,湖拔51 m,高度大于10 m[32]。此外,在青海湖东岸(图3a)、南岸湖湾地区都发育成排、成带的古滩坝。就湖盆南岸江西沟一带而言,前人资料报道[32],从湖边到山麓发育了各个时代的古砂砾堤,即从湖边到山麓存在分别高出湖面1.5 m、2 m、3 m、3.5 m、5.7 m 和8.7 m共6级(排)湖岸砂砾堤,每级宽度超过数十米,其沉积规模可见一斑。

2 青海湖滩坝砂体形成要素

图6 青海湖砂砾质滩砂(a)与坝砂(b)沉积序列Fig.6 Deposition sequence of sandy-gravelly beach sand and bar sand in Qinghai Lake

表1 青海湖滨浅湖滩坝砂体综合识别标志一览表Table 1 Comprehensive identification marks of shore shallow lacustrine beach and bar sand body, Qinghai Lake

图7 青海湖今滩坝高分卫星影像及露头照片Fig.7 High resolution satellite image and outcrop photos of modern beach and bar sand in Qinghai Lake

现有资料表明,陆源碎屑滩坝在古代湖盆[2,8,10-11,14,34-36]、现代湖盆[23-24]均广泛发育。目前普遍认为湖盆底形、水动力、物源供给、湖岸线以及短期基准面(湖平面)旋回等因素是其形成的主控因素。例如,商晓飞等[37]以黄骅坳陷板桥凹陷沙河街组二段为例,详细解剖了该区厚层湖泊滩坝砂体成因,指出该区厚层滩坝砂体是物源、水动力和同生断层在时间和空间上有机结合、共同控制的结果。他们认为:1)来自板桥凹陷南部的辫状河三角洲砂体为凹陷滩坝沉积提供了物质基础;2)凹陷缓坡带具有大面积的水动力作用区,控制着滩坝的规模和分布;3)波浪能量的变化影响着滩坝砂体的相分异;4)同生断层既控制物源分配(下降盘砂体供应充足),又容易在陡坎部位形成持续的水动力高能环境,因而是厚层滩坝砂体发育的主导因素。邱隆伟等[23]对峡山湖现代滩砂沉积进行了研究,提出滩砂沉积体主要发育于湖盆地势平缓区,其形成和演化主要受湖浪和风共同控制,其中丰水期湖浪控制滩砂的形成,枯水期滩砂暴露,接受风的改造。胡晨林等[24]深入研究了鄱阳湖现代滨岸滩坝的平面形态变化规律与形成机理,识别出了5 种类型的滩坝砂,提出风与因风而起的浪是其形成的主控因素。姜在兴等[2]最近基于国内外研究现状做了系统总结,认为波浪是滩坝形成的动力,物源是滩坝形成的物质基础,盆地层序—构造演化过程中古地貌与古水深决定了滩坝的发育位置与范围,并由此提出了“风(风浪)—源(物源)—盆(盆地演化)”滩坝形成模式。刘君龙等[19]以川西坳陷蓬莱组为例,阐明了湖平面频繁变化的浅水条件湖岸线控砂机理,提出了“河流侵蚀控厚砂,岸线迁移控薄砂”,建立了高频层序内平行于岸线呈条带状分布的河口坝—滩坝叠覆体沉积模式。潘树新等[18]通过对松辽盆地青山口组沿岸坝的研究,认为大型坳陷湖盆的沿岸坝主要分布在各三角洲之间的湖湾区,坝体的时空分布明显受到坡折带和湖岸线迁移的控制,陡坡带的坝体具有砂岩厚、相带窄的特点,缓坡带的坝体具有砂岩薄并呈多排展布的特点。卫平生等[38]在松辽盆地青山口组中发现了大量与湖岸线垂直或斜交的直坝和斜坝沉积,认为它们具有“横向孤立、垂向叠置、叠加连片”的特征,并提出了“向岸浪”和“反射离岸浪”控制直坝和斜坝沉积的观点。

本文在对上述滩坝成因研究调研基础上,结合青海湖古、今滩坝分布特征、发育位置及水动力条件等因素,认为物源、水动力、湖盆底形及湖岸线是青海湖滨浅湖滩坝砂体形成最主要的控制因素。

图8 青海湖二郎剑地区第四纪地层剖面(据袁宝印等[33])Fig.8 Quaternary stratigraphic profile of Erlangjian in Qinghai Lake(after Yuan et al.[33])

物源的控制主要表现在滩坝砂体的岩石矿物组成与结构特征方面。众所周知,滩坝是波浪作用对三角洲砂体的改造而形成,因而常分布在三角洲前缘侧翼或三角洲之间的湖湾处。注入青海湖的常年河流(非季节性河流)主要有5 条:西岸布哈河、北岸乌哈阿兰河和沙柳河、东北岸哈尔盖河以及南岸黑马河,这5 条河入湖处均形成不同类型三角洲,为滩坝的形成提供了充足的物源[39],其中湖盆南岸与东北岸分别为扇三角洲,物源供给粗,因而附近的滩坝砂体以砂砾石等粗粒沉积为主;而位于西岸的布哈河为曲流河三角洲,地势平坦,物源供给弱,三角洲砂体相对较细,因而其附近湖湾地区的滩坝沉积以粗砂—中细砂岩为主[21-22]。

水动力是沉积物再改造及滩坝砂体形成的主要地质营力,其大小、方向与风力场控制的湖浪(流)作用有关[25]。从波浪传播方向看,青海湖常年盛行西北风,波浪自西向东传播,受其控制,规模较大的滩砂主要发育在湖盆东岸(如耳海地区)、北岸及南岸;几乎所有沙嘴(坝砂)延伸方向都指向湖盆东面(如二郎剑地区,图4a),Google Earth 卫星遥感图像及新编的湖盆沉积体系图(图1)清楚的揭示了青海湖滩砂与坝砂的空间展布形态。为了进一步揭示水动力对滩坝砂体分布的控制作用,本文基于青海湖滩坝砂体形成过程与水动力关系的现场观察分析(图9a),结合姜在兴等[2]有关滨岸带滩坝微地貌模型研究成果,建立了青海湖单期滩坝与多排滩坝形成的水动力过程模式。其中单期滩坝的形成过程如图9b 所示。图中的冲浪回流带(A)、碎浪带(B)及破浪带(C)大致与沿岸坝、近岸坝及远岸坝相对应[40]。其中冲流带(A)为砾石沉积,由冲浪将粗砾石冲向岸边沉积而形成,一般分选好,由于受双向流体(湖浪)作用控制在垂向上多为反粒序;碎浪带(B)为回流作用将冲流带(A)内的较细的物质带回、流速减慢时沉积而形成,所以主要为粗砂沉积,偶夹砾石,分选好,受双向流体影响而为反粒序;破浪带(C)既有波浪破碎以重力分异方式沉积的粗砾石,又有回流作用带回来的细粒沉积,因此,沉积物以粗砾石级为主,既有重力作用形成的正粒序,也可能受到波浪回流改造而呈现反粒序,分选差—中等。

需要说明的是,上述三个沉积带在湖平面稳定时期可能是截然分开的,但随着湖平面的上下波动会不断被削饰、夷平,“ABC”3 个沉积带会连为一体(图9b),从而形成一个宽度较大的单个滩坝体(宽度100~500 m 不等)。当湖平面周期性发生快速下降时,会形成多期滩坝沿湖岸线呈平行状、成排分布的现象,如图9c 所示。从该图中可以看出,当第一期(排)滩坝形成后,若湖平面发生快速下降并再次处于一个相对稳定期时,会重复上述单期滩坝形成时的水动力过程,从而形成第二期(排)滩坝,以此类推。事实上,现有资料表明,全新世以来,青海湖处于强烈的构造运动中,周围山地持续上升,气候由湿润转为半干旱,青海湖的水位不断下降,开始了大规模的湖退过程,在每一次湖面快速下降后的相对稳定期,就是一期滩坝的形成过程。显然,青海湖单期滩坝形成受物源、水动力等因素控制,而多期成排滩坝是湖岸线的不断迁移演化造成的,总体来说是两者综合作用的结果。

湖盆底形一方面影响水动力的强弱,另一方面决定砂体沉积规模的大小。从对古代湖盆研究解剖看[17],开阔平坦的地形地貌有利于沉积物的垂向加积,是滩坝沉积形成的有利场所,但是湖盆底形过缓,又不容易形成高能水动力环境,波浪作用弱,难以对沉积物进行充分改造,不利于滩坝的形成;而湖盆底形太陡,则砂体沉积的空间受到限制。因此,“不陡不缓”的湖盆底形对于滩坝砂体的形成具有重要意义。顾家裕(2016)①顾家裕教授2016年5月在中石油西北分院进行学术交流时的多媒体材料.认为滩坝砂体发育的有利坡度不易超过70 m/km(4°),青海湖的湖岸带比较开阔,除部分地区坡度较陡外(10°±)[21],大部分地段坡度平缓(小于5°),这可能也是其滩坝广泛发育的主要原因之一。

图9 青海湖滨岸滩坝形成过程水动力模式Fig.9 Hydrodynamic formation process model of beach and bar in Qinghai Lake

湖岸线对青海湖滩坝沉积也具有重要的控制作用。湖岸线的形态控制了是发育滩砂还是坝砂。湖岸线向陆地凹进的湖湾地区,以成排分布的滩砂为主(如东岸海晏湾地区和耳海地区);湖岸线向湖内凸出的位置以沙嘴或坝砂为主(如二郎剑地区)。据前人研究,湖区大致存在中更新世、晚更新世、全新世及现代4期湖岸线[33](图10),不同时期湖岸线附近都发育有大量规模不等的滩坝砂体。中更新世古湖岸线高出现代湖面约100 m,标志性沉积物主要为滨湖相砂岩及上覆黄土层,但目前在露头上保留较少[33];晚更新世古湖岸线高出现代湖面约50~60 m,滨湖相砂岩广泛发育,其上普遍覆盖有1.5~1.6 m 的黄土层,揭示为古滩坝沉积;全新世古湖岸线高出湖面不超过15 m,标志性沉积物为滨湖相砂砾岩,连续成排分布,形态完整;青海湖现代湖岸线对滩坝砂体的控制更加明显,沿青海湖四周,大部分地区都能观察到受湖浪反复淘洗作用下正在形成的沿岸滩砂或坝砂沉积。

3 青海湖滩坝砂体保存条件分析

图10 青海湖区第四纪不同阶段湖岸线位置变迁(据袁宝印等[33])Fig.10 Section of shoreline location at different stages in Quaternary, Qinghai Lake (after Yuan et al.[33])

滩坝形成以后如何才能保存下来需要结合湖平面变化及湖盆层序演化来讨论。林会喜等[15]通过对渤海湾古近系断陷湖盆滩坝发育层段的解剖,认为滩坝体系主要形成于断陷盆地二级构造层序形成的早期(包括高位域、低位域及湖侵域)和断坳转换期,分布于三级层序的湖侵体系域。孙锡年等[16]通过对东营凹陷沙四段滩坝砂岩的成因研究,认为湖平面进退的各个时期都能发育滩坝,但沙四段晚期,处于水进时期,沉积的砂岩不易被破坏,容易保存下来。王永诗等[17]通过对东营凹陷的研究也提出了类似观点,认为中长期基准面持续上升,岸线不断向盆缘迁移,早期沉积的滩坝砂体被新的滨岸沉积覆盖,有利于沉积物的保存。反之,中长期基准面持续下降,正常浪基面和破浪带不断下降,湖岸线不断向盆地中心迁移,早期形成的滩坝砂逐渐暴露于湖平面之上而遭受破坏不能完整地保存下来。

实际上,在海相环境,目前发现的有一定规模的滩坝体系也主要分布在海侵体系域中[41]。由此看来,不论陆相还是海相环境,滩坝体系的形成与保存存在一个普遍规律,即二级层序的早期有利于滩坝的形成,但规模较大的滩坝砂体则主要分布(保存)于湖侵或海侵体系域。

从下面对青海湖湖平面升降变化的分析可以看出,滩坝的发育与保存也符合这一规律。青海湖形成演化距今约50万年[33],早期共和类黄土组(Q1+2)沉积时为一外泄湖;中期二郎尖组(Q2+3)沉积时期,由于湖盆东部日月山的崛起,湖盆由外泄湖完全转为封闭湖盆,湖平面(基准面)持续上升并达到湖盆发展的鼎盛时期;晚期全新世(Q4)以来,青海湖处于强烈的构造运动中,周围山地持续上升,气候由湿润转为半干旱,水位不断下降,开始了大规模的湖退过程[42](图11)。

图11 青海湖青4 孔湖平面变化与滩坝砂体保存关系(据王新民等[20]、袁宝印等[33]等资料编制)Fig.11 Lacustrine level change of Qing 4 drillhole,and preservation of beach and bar sand(after Wang et al.[20]; Yuan et al.[33])

由此可以看出,前文描述的今滩坝分布于湖退背景下的低位体系域,而古滩坝分布于受长期基准面(湖平面)上升旋回控制的二郎尖组中(图11)。从湖盆层序演化看,形成于湖侵背景的古滩坝(二郎尖组)砂体能够不断被新的滨岸沉积所覆盖而得以很好保存,尤其当湖平面快速湖侵时,位于湖岸线附近的早期滩坝砂体及时被随后沉积的浅湖泥岩覆盖,波浪难以对其持续改造,因而保存较好。相对而言,由于今滩坝处于湖退背景,则不具备这一保存条件。其主要原因是,当湖平面下降时,早期形成的滩坝砂暴露于湖平面之上而遭受了风蚀或流水冲刷作用,尤其当湖平面长期持续下降时,早期形成的滩坝砂大部分会被侵蚀殆尽,这可能就是青海湖地区今滩坝最多为3 排(道)(图2b),而古滩坝可以多达6 排(图3a),古代滩坝分布规模比今滩坝大的原因。

基于上述分析,建立了青海湖滩坝形成与保存的地质模式(图12),该模式揭示,当湖平面处于长期下降期时,早期形成的滩坝沉积物由于流水或风力作用而被侵蚀,很难大规模保存下来(图12 A,B);当湖平面处于上升时期,尤其当湖平面快速上升时,早期形成的滩坝沉积物能够得到较好的保存(图12 C,D)。

4 滨浅湖滩坝砂体发育的主控因素与启示

综上所述,物源—水动力—湖盆底形—湖岸线—湖平面(基准面)是决定青海湖滩坝是否发育(形成+保存)的主控因素,其中物源为滩坝形成提供了物质基础,水动力为沉积物改造及滩坝形成提供了源动力,湖盆底形与湖岸线决定了滩坝形成的平面位置与规模范围,湖平面(基准面)的升降变化决定了已形成滩坝沉积保存与否的地质命运。

图12 青海湖滩坝形成与保存模式Fig.12 Formation and preservation model of beach and bar sand, Qinghai Lake

青海湖现代滩坝发育主控因素研究提供了一个重要的启示,即陆源滩坝砂体的形成较为容易,但保存较难。只要具备物源、湖盆底形及水动力等基本条件,低位域、高位域及湖侵域都可能形成滩坝砂体,但只有位于长期基准面旋回早期或三级层序湖侵期的滩坝沉积才能得到较好的保存。

5 结论

(1)建立了滩砂与坝砂的综合鉴别标志。认为滩砂由双向流(波浪)作用下形成,坝砂为定向流(湖流)作用下形成;从沉积序列上看,滩砂在纵向上常表现为“ABC”三个沉积段的有序叠加,坝砂在纵向上常表现为多个正粒序段的叠加,二者常常叠加共生或相互毗邻。从沉积环境、水动力及沉积特征等诸多方面将滩砂、坝砂与三角洲分流河道、河口坝、席状砂等砂体进行了鉴别区分,指出低角度冲洗交错层理、或正或反的粒序层理以及不含泥质等特征是识别滩坝砂体的典型标志。

(2)总结了滩坝砂体的形成要素。提出物源—水动力—湖盆底形—湖岸线—湖平面(基准面)等因素是决定青海湖滩坝是否发育(形成+保存)的主控因素。其中物源为滩坝形成提供了物质基础,水动力为沉积物改造及滩坝形成提供了源动力,其大小和方向与风力场控制的湖浪作用有关,湖盆底形影响了水动力的强弱,也决定了滩坝沉积规模的大小,湖岸线决定了滩坝的形成的平面位置与沉积的范围,湖平面(基准面)的升降变化决定了已形成滩坝沉积保存与否的地质命运。

(3)明确了滩坝砂体的保存条件。认为陆源滩坝砂体形成较为容易,但保存较难,只要具备物源、湖盆底形及水动力等基本条件,低位域、高位域及湖侵域都可能形成滩坝砂体。但只有位于长期基准面旋回早期或三级层序湖侵期的滩坝沉积才能得到较好的保存。

(4)由于滩坝沉积在陆相湖盆中具有普遍性,该研究对指导我国陆相盆地岩性油气藏勘探开发具有一定借鉴意义。