黔西南郭家湾地区中三叠世坡段组幻龙化石埋藏环境

——来自碳酸盐岩岩相与碳、氧同位素的指示

2019-10-25向坤鹏贺永忠赵磊安亚运盘应娟何犇刘奎勇

向坤鹏,贺永忠,赵磊,安亚运,盘应娟,何犇,刘奎勇

贵州省地质调查院,贵阳 550081

0 引言

中—晚三叠世是全球二叠纪末生物大灭绝后生态全面复苏的重要阶段,该期在黔西南及邻区形成了多个以海生爬行类为代表的生物群,主要有盘县动物群、罗平生物群、兴义动物群、关岭生物群等,较为全面地记录了区内中—晚三叠世海相生态。前人研究显示,这些化石群具有突然大量死亡和特异埋藏的特点[1],但对于导致化石群形成的控制因素认识并不统一。单就中三叠世安尼期的盘县动物群、罗平生物群而言,主要存在以下几种认识:1)火山作用诱发。化石富集层上下含4~5层凝灰岩,唐宾等[2]结合微量元素特征分析认为存在7次间隙性火山活动。郝维城等[3]认为火山活动引起的生态环境急剧恶化是导致盘县生物群特异埋藏形成的主要诱因;2)局限盆地缺氧以及突发性风暴和火山作用。汪啸风等[4]根据盘县生物群中海生爬行动物与大量鱼类共生的地质事实,认为局限盆地形成初期并不缺氧。后期耐低氧营底栖生活双壳类的发现,指示海侵逐渐扩大,底层开始缺氧,局限盆地范围减小、含盐度增加,最后导致生物集群死亡。而大量幼年期鱼类的出现,则指示其死亡可能与突发性的风暴和火山事件有关;3)海平面周期性升降导致水体间歇性缺氧。黄金元等[5]认为罗平生物群产出于台间盆地相钙屑浊流沉积环境。周长勇等[6]研究认为,安尼期海平面升降较为频繁,随着海平面的上升,底部水体垂向混合作用变弱,台内盆地的地形在一定程度上限制了水体的横向交换,从而形成的低能、缺氧的沉积环境是导致罗平生物群得以保存的重要原因;4)陆表径流或风暴浪近岸短距离搬运沉积。Hu et al.[7]根据罗平生物群中完整植物化石的发现,提出化石群沉积时气候相对温暖,周围陆地森林茂密,地表径流丰富且离岸不远。

最近,笔者报道了黔西南郭家湾一带新发现的幻龙化石,化石产于中三叠世坡段组灰岩中,其时代与盘县动物群、罗平生物群一致,均属于中三叠世安尼期(另文发表)。为刻画化石埋藏环境,在剖面实测基础上,对含幻龙化石的坡段组地层进行沉积微相和碳氧同位素分析。结果显示δ18OPDB值为-6.28‰~-2.11‰,平均值为-4.36‰;δ13CPDB值 为+0.50‰~+2.86‰,平均值为1.58‰。获得古海水温度主要为16 ℃~20 ℃,盐度为125.77~131.62,指示化石形成于正常温暖的海相沉积环境。在化石层显示出δ18OPDB和δ13CPDB轻微负偏,分析提出淡水的加入是导致化石层δ13CPDB和δ18OPDB轻微负偏的主要因素。结合区域地质资料综合分析认为郭家湾幻龙化石的形成是地震活动诱发,导致局部地层失稳,形成含大量幻龙骨骼的碎屑流,并在礁缘斜坡地带发生卸载,最终形成异地埋藏化石层。这为进行黔西南及邻区中三叠世安尼期化石群特异埋藏对比分析提供资料。

1 区域地质背景

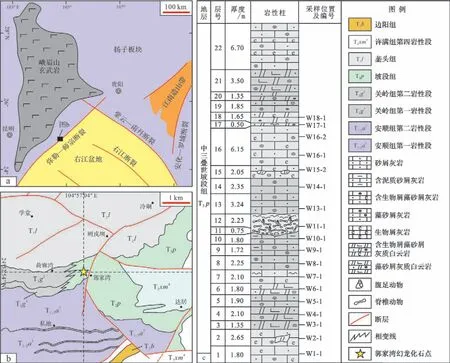

黔西南地区位于滇黔桂三省交界部位,大地构造位置上处于扬子板块西南缘,毗邻右江盆地(图1a)。区内中二叠世茅口组主要为一套礁滩相沉积,其后受峨眉山地幔柱活动的影响,地壳发生不均匀隆升并接受剥蚀,形成上二叠统底部的古风化壳,吴家坪期—长兴期海陆交互相和礁滩相沉积假整合于中二叠世茅口组之上。发生于晚二叠世末期的裂陷作用,导致部分连陆台地转变为孤立台地,形成现今扬子板块西南缘台盆分异的雏形。早三叠世,自北西向南东可依次划分为潮坪—潟湖相、半局限台地相和台地边缘礁相。中三叠世是台盆分异表现最为显著的阶段,在扬子板块西南缘发育局限台地和台地边缘礁。台盆边界受区域性断裂控制,整体呈北东走向,东南一侧进入盆地,发育巨厚的海相细碎屑岩建造。

图1 黔西南地区构造位置图(a)、区域地质图(b)及坡段组剖面柱状图(c)Fig.1 (a) Tectonic locality map and (b) geological map in the southwest of Guizhou province;(c) stratigraphic column of the Poduan Formation

郭家湾一带位于兴义南部安尼期台地边缘礁的后缘(图1b)。区内发育的断裂构造主要为两组,分别呈北东向和北西向,对台盆边界有明显的改造作用。主要出露中、下三叠统,最老地层为早—中三叠世安顺组,由厚层状白云岩组成,以碎屑岩为界分为两个岩性段,其中下段夹有薄层状灰岩。其上整合沉积了中三叠世关岭组。关岭组也分为两个岩性段,下段以薄层凝灰岩为底界,主体岩性为中—薄层状白云岩;上段以中—厚层状白云质灰岩、灰岩为主,整体代表了潮坪—潟湖相向台地相逐渐过渡的沉积。坡段组与关岭组为相变关系,岩性以厚层—块状礁灰岩、礁前角砾岩、藻砂屑灰岩、白云质灰岩为主,代表扬子地台安尼期台地边缘礁(滩)相沉积。东南侧盆地相地层主要由中三叠世许满组和边阳组组成,为一套向上粒度逐渐变粗的巨厚海相碎屑岩建造。由于同期在兴义以西地区斜坡相地层不发育,区内露头尺度表现为盆地相碎屑岩超覆于台地相碳酸盐岩之上。新发现的幻龙化石位于坡段组生物碎屑灰岩中,化石层与下伏地层接触面上发育明显的冲刷面构造和砾石沉积。为进一步刻画化石埋藏环境,在剖面实测基础上,系统采集了18件碳酸盐岩样品进行碳氧同位素分析,采样位置见剖面柱状图(图1c)。

2 碳酸盐岩岩相类型及特征

碳酸盐岩微相的划分方案主要包括标准微相类型(SMF)和缓坡微相类型(RMF)等。前者主要用于描述热带镶边陆棚沉积环境,后者适用于缓坡沉积背景[8]。前人研究显示,研究区在中—晚三叠世属于扬子地台南缘,发育被动陆缘碳酸盐岩台地[9]。因此,对中三叠世坡段组碳酸盐岩微相的划分主要参照标准微相类型(SMF)。根据露头地质特征,结合薄片分析,共划分出5种微相类型。

2.1 异地生屑颗粒灰岩/砾屑碳酸盐岩/灰泥质颗粒质石灰岩/漂浮岩、角砾岩微相(SMF5)

岩性为浅灰—灰白色块状灰质砾岩、含砾生物碎屑灰岩、生物碎屑灰岩,岩性呈渐变过渡关系。其中:1)灰质砾岩:位于第11 层底部冲刷面之上(图2a)。砾石占比60%~80%,砾石岩性主要为含泥质砂屑灰岩、藻砂屑灰岩、黏结灰岩等。粒度以0.5~2.5 cm 为主,最大可达12 cm,呈次圆—次棱角状,略显定向,整体结构成熟度较低;2)含砾生物碎屑灰岩:位于第11 层中下部,与灰质砾岩渐变过渡,但砾石含量明显降低、粒度变细,并含有大量海生爬行动物骨骼、腹足以及少量双壳等化石;3)生物碎屑灰岩:位于第11~12 层中部,含大量海生爬行类动物骨骼化石(图2b),占比30%~70%,伴生大量腹足和少量双壳化石。冲刷面构造、大量低结构成熟度砾石以及化石特征,指示化石为异地埋藏。

2.2 生物黏结岩微相(SMF7)

该微相类型只出现在第20 层顶部,岩性为浅灰色薄层状藻黏结白云岩。发育藻黏结结构、泡沫结构,栉壳构造。保存部分蓝绿藻丝状体痕迹(图2c)。部分藻黏结灰泥呈形状各异的碳酸盐凝块和团块,矿物组成为结晶粒度小于0.50 mm的白云石,颗粒边缘无明显破碎和磨蚀。藻迹分布之处结晶程度相对较差,为晶粒粒度小于0.004 mm的白云石。

2.3 有骨骼颗粒的生屑灰泥质颗粒石灰岩/颗粒质灰泥石灰岩微相(SMF10)

由含生物屑藻砂屑灰岩、含藻砂屑生物屑灰岩以及泥晶腹足屑灰岩组成,是剖面中最主要的微相类型。其中:1)含生物屑藻砂屑灰岩:内碎屑占比55%~75%,矿物组成为方解石,结晶粒度2.00 ~0.06 mm,呈次棱角—次圆状,分选较好。生物屑占比10%~20%,主要为腹足屑(6%~8%)、介形虫屑(2%~4%)、棘皮屑(2%~5%),少量有孔虫屑及其他生物屑。填隙物占比13%~28%,由结晶粒度小于0.004 mm的方解石组成,呈半自形—它形粒状,起胶结作用。局部白云石含量较高,岩性渐变为含生物屑藻砂屑灰质白云岩。在第2 层中见不规则状白云质团块零散分布(图2d);2)含藻砂屑生物屑灰岩:生物屑占比50%~60%,以腹足屑为主(图2e,f),成层分布。生物屑体腔孔隙发育,全部被内碎屑及方解石充填。内碎屑占比15%~30%,矿物成分为方解石,结晶粒度2.00~0.06 mm。填隙物占比20%~25%,以粒度0.25 mm的半自形—它形粒状方解石为主,相对于内碎屑起胶结作用。局部含有少量火山碎屑,矿物成分主要为石英,发育溶蚀边(图2g);3)泥晶腹足屑灰岩:主要出现在第22 层中部,生物主要为腹足屑(图2h),占比约60%,较破碎。填隙物占比约38%,矿物成分为泥晶方解石,结晶粒度<0.004 mm,半自形—它形粒状,相对于生物屑起胶结作用。

2.4 集合颗粒灰岩微相(SMF17)

图2 郭家湾一带坡段组主要岩相特征Fig.2 Lithofacies characteristics of the Poduan Formation, Guojiawan region

由藻砂屑灰质白云岩和藻砂屑灰岩组成,其中:1)藻砂屑灰质白云岩:内碎屑占比80%~88%,矿物成分为方解石,粒度一般2.00~0.06 mm;呈次棱角—次圆状,分选性较好。为蓝绿藻及其分泌物黏结方解石灰泥于塑性—半塑性条件下,经盆内破碎、沉积而成。填隙物占比10%~15%,成分为泥晶方解石,结晶粒度<0.004 mm,半自形—它形粒状,局部视域见重结晶现象,相对内碎屑起胶结作用。在部分层位底部含有少量同成分角砾,岩性渐变为含角砾藻砂屑灰质白云岩;2)藻砂屑灰岩:见于3~4 层、8~10 层、13~14 层、19 层。岩石发育泥晶藻砂屑结构,由内碎屑和填隙物等构成(图2i,j)。内碎屑占比约80%,粒度小于0.25 mm,为砂屑级内碎屑;呈次棱角—次圆状,分选性较好。填隙物占比约18%,矿物成分为方解石,结晶粒度小于0.06 mm,半自形—它形粒状。在第19层底部含同成分角砾。

2.5 具纹层的叠层黏结岩/黏结岩微相(SMF20)

岩性为浅灰色—灰色叠层石白云岩(图2k),位于剖面第7 层、第16 层以及第18 层顶部。具藻黏结结构,叠层石构造。显示暗层与亮层叠置出现的特征(图2l):蓝绿藻丝状体捕陷和黏结漂移的碳酸盐矿物灰泥形成富屑暗色纹层,其间分布藻砂屑,整体占比约80%,矿物组成为结晶粒度小于0.06 mm的白云石。藻细胞生长,在富屑纹层的表面形成富藻亮色纹层,占比约20%,形成的白云石结晶粒度小于0.004 mm。

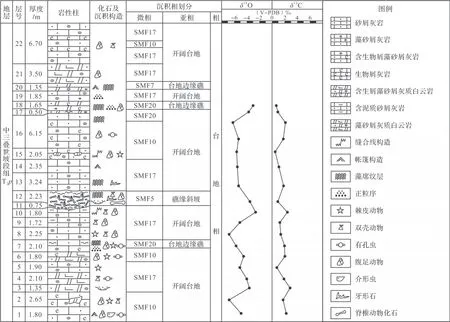

图3 郭家湾地区坡段组沉积相及碳氧同位素曲线Fig.3 Sedimentary facies and carbon and oxygen isotopic curve, Poduan Formation, Guojiawan region

3 沉积亚相类型及特征

根据标准微相与相带的对应关系,结合沉积微相类型在纵向上的组合、叠置关系以及横向分布特征,划分出礁缘斜坡、开阔台地和台地边缘礁共3种沉积亚相(图3)。

3.1 礁缘斜坡亚相

沉积微相为SMF5,分布于剖面第11~12 层。该亚相在露头尺度上易于识别,主要特征为:1)整体呈透镜状、楔状,横向延伸不远。由一套低结构成熟度的砾屑灰岩组成,与下伏地层接触面上见明显的冲刷面;2)化石种类明显不同,以含有大量海生爬行动物化石(幻龙)为特征。该亚相中,除幻龙化石外,还伴生有双壳、腹足以及少量棘皮动物化石。除棘皮类多呈细小的碎片外,双壳和腹足化石均较为完整。根据砾屑灰岩中砾石成分特征,结合岩相分布综合分析,认为该亚相形成于台地边缘礁后缘斜坡。

3.2 开阔台地亚相

该亚相由SMF17 和SMF10 组成,岩石呈厚层—块状,主要岩性包括:藻砂屑灰岩、含生物屑藻砂屑灰岩等,因成岩后期有轻微的白云岩化,局部含有较多白云质成分。该亚相的形成环境水体深度不大,循环良好,生物较为繁盛,主要化石为腹足、双壳、海百合茎、有孔虫、微体鱼类牙齿以及少量牙形石等。尤其以腹足化石占主要,局部富集形成腹足屑灰岩。根据岩相分布、化石特征综合分析,认为该亚相处于台地边缘礁后缘。

3.3 台地边缘礁亚相

由SMF7 和SMF20 组成。该亚相典型特征为:1)发育帐篷构造等浅水暴露标志;2)不含腹足、双壳等大化石;3)发育藻纹层构造,由大量藻丝捕获、黏结灰岩颗粒形成。该亚相形成于浅水高能环境。由于水动力较强,不适合大部分浮游和底栖生物的生息繁衍。而水体较浅、光照充足的自然条件却是藻类繁盛的理想环境。低等植物的繁盛,为上级食物链提供了食物来源。分析认为该环境也可能是海生爬行动物栖息的理想场所。

柱状图上各亚相交替出现,可能指示了台地边缘礁的生长和迁移。整体而言,剖面控制的坡段组以厚层—块状藻砂屑灰岩为主,向西与关岭组呈相变关系,代表台地边缘礁及其后缘斜坡的产物。

4 碳、氧同位素组成及分析

4.1 样品及分析方法

野外剖面实测中,系统采集了碳酸盐岩全岩样品,采样过程中尽可能避免裂隙、方解石脉。结合显微镜下岩石薄片观察结果,最终挑选出18 件样品进行碳、氧同位素分析。具体分析测试由广州澳实矿物实验室完成。碳酸盐岩样品粉碎至200 目,称取50 mg 试样在72 ℃条件下浓磷酸消解4 h。析出的CO2气体导入Thermo-Finnigan 的Gas Bench 系统,配置DeltaPlusXP 连动气流同位素质谱仪(CF-IRMS)测定碳、氧同位素组成。δ13C、δ18O 结果分别以V-PDB标准和V-SMOW 标准给出,测试精度分别为0.01%和0.05%。数据均换算成PDB标准值,数据见表1。

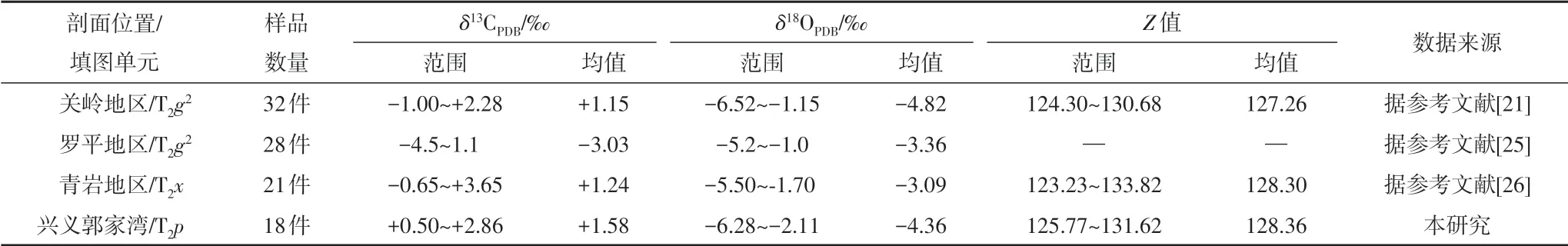

表1 郭家湾地区坡段组碳酸盐岩碳氧同位素分析结果Table 1 Carbon and oxygen isotopic composition of carbonates from the Poduan Formation,Guojiawan region

4.2 成岩作用对同位素组成的影响

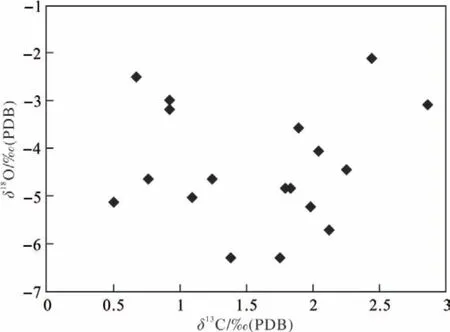

图4 郭家湾地区坡段组碳酸盐岩δ18OPDB与δ13CPDB相关图Fig.4 Correlation of δ13CPDB and δ18OPDB, Poduan Formation,Guojiawan region

碳酸盐岩沉积后无可避免的受成岩作用影响,成岩流体和后期蚀变会改变岩石中碳氧同位素原始组成,因此有必要先对数据进行有效性判别。前人研究总结出判断碳酸盐岩遭受后期成岩作用影响的主要标志[10-14]有三个:1)碳酸盐岩中δ18O 与δ13C 呈正相关关系。本次研究中,δ18O与δ13C分布离散(图4),不存在明显的线性关系,指示同位素组成没有或受到成岩作用的影响较弱[11,15];2)碳酸盐岩中δ18O<-5‰,说明受蚀变影响;δ18O<-10‰或δ18O<-11‰,表示样品受蚀变影响强烈,数据已不可用。本次研究的所有样品δ18O 数据均大于-10‰,其中6 件样品δ18O<-5‰,最小值为-6.28‰(表1),指示部分样品同位素组成受轻微蚀变的影响;3)碳酸盐岩Mn/Sr 比值,本次未做相关分析。

表1显示,所有数据均位于正常海相碳酸盐岩范围内(δ13CPDB和δ18OPDB分别为-5‰~+5‰和-10‰~-2‰)[16]。在岩石薄片观察中,部分样品显示轻微白云岩化。综合分析认为,白云岩化对部分样品的同位素组成可能有轻微影响,但多数样品分析结果仍记录了原始同位素组成信息,具有环境指示意义。

4.3 碳、氧同位素组成及对比

本次研究中,18 件碳酸盐岩样品δ13CPDB值为+0.50‰~+2.86‰,变化幅度为2.36‰,平均值为1.58‰;δ18OPDB值为-6.28‰~-2.11‰,变化幅度为4.17‰,平均值为-4.36‰。同位素组成整体稳定,局部略有波动,纵向上不显示明显漂移(图3)。前人的研究认为,成岩作用和“年代效应”对δ18O有影响,会导致δ18O值发生明显的负向漂移。前已述及,成岩作用对部分样品的同位素组成影响不大。因此,根据δ18O 计算古温度时只需要进行“年代效应”校正[17-18]。根据王传尚等[19]的研究成果,在假定古海水的氧同位素值为0的前提下,对Gasse[20]提出的经验公式进行了改进:SST(℃)=16.9-4.38×(δ18Oc+0.27)+0.1×(δ18Oc+0.27)2。参考黔西南地区中三叠世碳酸盐岩地层研究成果[21],取δ18Oc=δ18OPDB+4.236 5。计算结果显示古海水温度主要分布范围为16 ℃~20 ℃(表1)。

根据碳氧同位素测试结果,Keith et al.[22]提出了区分侏罗纪及时代更新的淡水碳酸盐岩和海相碳酸盐岩的判别公式:Z=2.048×(δ13C+50)+0.498×(δ18O+50)。认为当Z>120 为海相石灰岩;Z<120 为陆相淡水石灰岩[23-24]。因Z 值的大小主要与δ13C 相关,在后期的成岩作用中δ13C较为稳定,自寒武纪以来δ13C没有显著变化,故而该公式也可以用来判别其他时代的灰岩。应用上述公式计算获得Z 值为125.77~131.62,平均值为128.36,指示为正常的海相沉积环境。

作者等根据区域地质填图和化石资料确定幻龙化石时代为中三叠世安尼期,这与罗平生物群和盘县动物群的时代一致。前人对黔西南地区安尼期地层做过较为详细的碳氧同位素研究,主要研究对象为台地相的关岭组和盆地相的新苑组(表2)。通过对比认为,郭家湾一带坡段组δ13CPDB值位于青岩地区新苑组数值范围之内,但分布范围更窄;多数样品δ13C 同位素组成与特提斯地区中三叠世δ13CPDB值主要分布范围(-1‰~2‰)一致[27-29];相对于关岭和罗平地区关岭组二段δ13CPDB值整体偏大。坡段组δ18OPDB值位于关岭地区关岭组δ18OPDB值范围内,但分布范围略窄;相对于罗平地区关岭组第二岩性段和青岩地区新苑组δ18OPDB值偏小。Z 值分布范围和均值在几个剖面中并未显示出明显差异。剖面只分析坡段组下部的部分层位(厚度约40 m),整体显示与同期邻区碳酸盐岩地层碳氧同位素组成一致的特点。

5 岩相及同位素组成对化石埋藏的指示

郭家湾剖面一个较为明显的特征是:在中部含幻龙化石层位样品中获得的δ13CPDB和δ18OPDB值相对底板地层分别显示不同程度的负偏特征。前人研究显示,碳酸盐岩中碳氧同位素的原始组成受海平面变化、沉积环境、氧化还原条件、温度和盐度等多种因素影响[10,30-32],而在影响海相碳酸盐岩碳同位素的众多因素中,海平面变化与相对埋藏量是最为重要的[11,33]。一般而言,δ13C 值的增大表示古海洋生产力提高、埋藏速率加大,或海水还原性加强,以及全球气候变暖或海平面上升,可以作为判断生态环境改善的标志[30];δ18O 的指示意义相对较差,其低值在一定程度上反映了海平面升高或冰川消融,古海水盐度降低[11,32]。郭家湾一带坡段组整体为台地相沉积,凝灰岩不发育,也未见明显的缺氧沉积,据此认为火山作用和水体间歇性缺氧可能都不是导致化石沉积的主要原因。而化石层顶、底板地层岩性基本一致,均以中—厚层状藻砂屑灰岩为主,指示海平面未发生明显的升降。

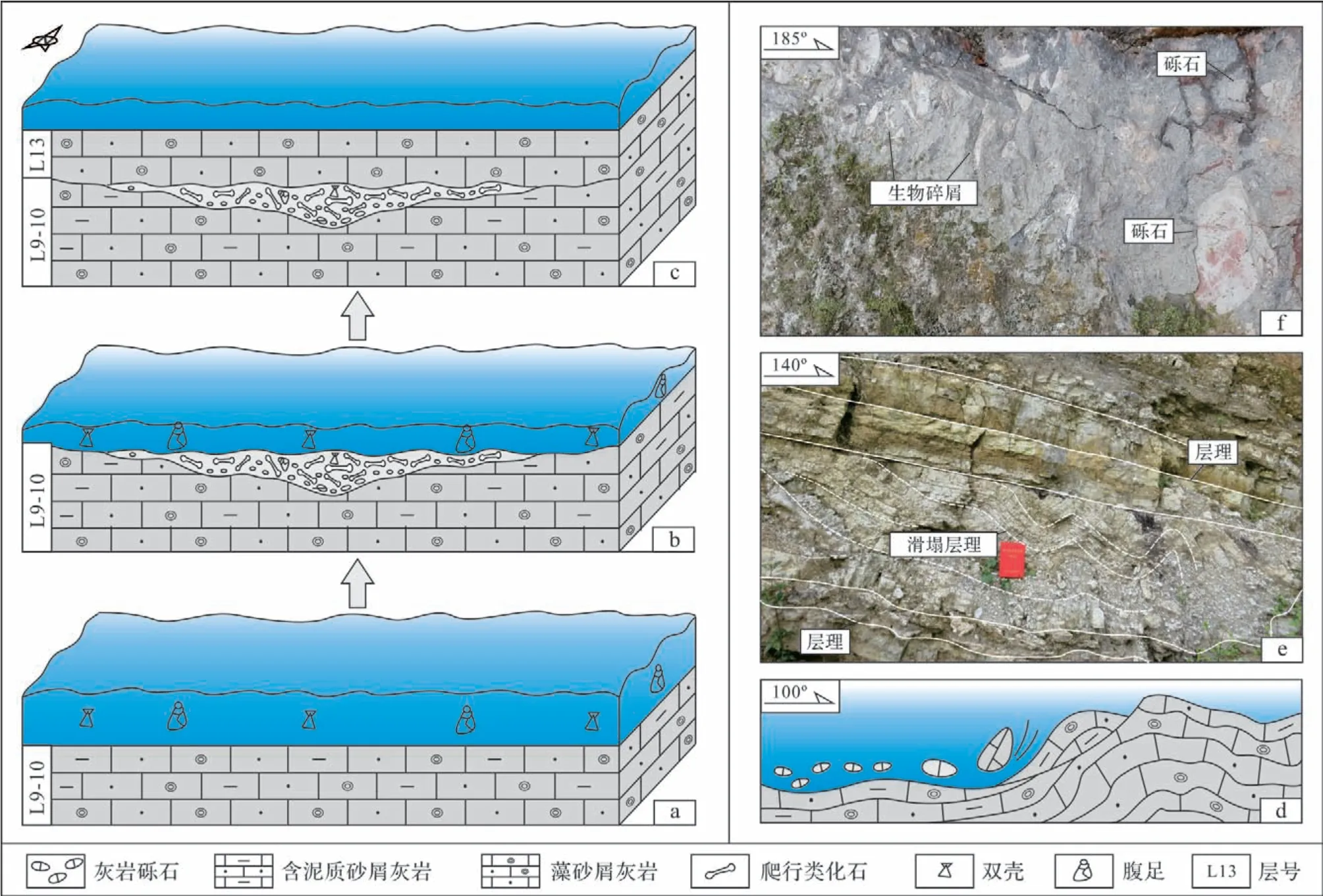

区域地质调查结果显示,在郭家湾以北糯泥一带,关岭组二段地层中发育明显的滑塌、包卷层理,该层理类型在云南罗平地区关岭组二段中也有大量发现[34],整体分布较为广泛。作者等认为这可能是地震事件作用于碳酸盐岩台地区的印记。受岩石物性差异以及影响强烈程度的影响,在该区碳酸盐岩中只形成并保存了滑动变形构造,这与碎屑岩地区典型的震积岩序列有明显差别[35-37]。综合上述研究提出郭家湾幻龙化石的埋藏过程为:在第9~10 层灰岩沉积之后(图5a),地震活动导致局部地层失稳和垮塌,形成含大量幻龙骨骼的碎屑流,并最终在开阔台地发生卸载(图5b)。随后沉积了第13 层及以上的沉积,形成异地埋藏化石层(图5c)。根据化石层砾屑灰岩中灰岩砾石的成分分析,认为碎屑物质来自受淡水影响的浅水区,即台地边缘礁(图5d)。受震动强度、古地形和岩石物性差异的影响,沉积于局限台地区的薄层白云岩、灰岩顺坡下滑形成滑塌层理(图5e),而以厚层—块状灰岩为主的礁缘地区,则主要表现为垮塌,形成以灰岩砾石为主的砾屑流,沿斜坡运移最后沉积为砾屑灰岩(图5f)。因碎屑流形成于浅水区,受大气降水影响明显,碳氧同位素组成与淡水较为接近而显示低δ13C 和δ18O 的特征。化石层相对于底板地层显示δ13CPDB和δ18OPDB轻微负偏,体现的是物源区碳氧同位素组成特征。

表2 黔西南及邻区安尼期主要剖面碳氧同位素组成及参数对比Table 2 Comparison of carbon and oxygen isotopic composition and parameters of the main sections in Anisian Stage, southwestern Guizhou and its adjacent region

图5 郭家湾地区坡段组幻龙化石埋藏过程示意图Fig.5 Burial process of nothosaur, Poduan Formation, Guojiawan region

6 结论

(1)通过剖面测制,结合岩石学研究,详细划分了黔西南郭家湾一带中三叠世坡段含幻龙化石剖面沉积相。分别为SMF5、SMF7、SMF10、SMF17 以及SMF20,共5 种岩相类型。属于台地边缘礁后缘斜坡、开阔台地和台地边缘礁亚相。

(2)碳酸盐岩全岩碳氧同位素分析结果显示,坡段组δ18OPDB值为-6.28‰~-2.11‰,平均为-4.36‰;δ13CPDB值为+0.50‰~+2.86‰,平均为1.58‰。获得古海水温度和盐度主要分布范围分别为16 ℃~20 ℃和125.77~131.62,指示为正常温暖的海相沉积环境。物源区大量淡水的加入是导致化石层δ13CPDB和δ18OPDB轻微负偏的主要原因。

(3)综合分析认为化石的埋藏受地震活动诱发,强烈震动导致局部地层失稳和垮塌,形成含大量幻龙骨骼的碎屑流,在台地边缘礁后缘斜坡发生卸载,最终沉积形成异地埋藏化石层。