新疆塔尔朗沟剖面中二叠统扇三角洲混合沉积特征及模式

2019-10-25王越

王越

1.胜利石油管理局博士后科研工作站,山东东营 257000

2.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015

陆源碎屑与碳酸盐组分的混合沉积包括在同一岩层混积形成的混积岩[1-2],也包括混积岩以及陆源碎屑岩、碳酸盐岩与混积岩在层间混积形成的混积层系[3-4]。混积岩、混积层系在海洋[5-7]与湖泊[8-9]中广泛分布。目前,关于砂级、泥级陆源碎屑与碳酸盐组分的混合沉积研究相对较多,包括混积岩与混积层系的类型及特征[10-12]、混合沉积控制因素[13-15]及混合沉积模式[16-17]等方面。针对扇三角洲内砾级陆源碎屑与碳酸盐组分的混合沉积特征及模式研究较少,缺少典型实例。在新疆塔尔朗沟剖面中二叠统大河沿组、塔尔朗组连续出露,发育砾岩、砾质泥晶灰岩与含砾泥晶灰岩,为扇三角洲沉积。针对该地区二叠系沉积演化[18-20]以及塔尔朗组的烃源岩特征[21-23]、细粒沉积岩特征[24]等开展了研究,关于扇三角洲内的陆源碎屑与碳酸盐组分的混合沉积特征及模式尚未开展系统研究。本文以露头实测资料为基础,通过分析塔尔朗沟剖面中二叠统大河沿组、塔尔朗组扇三角洲的混合沉积特征,结合前人在古气候方面的认识,建立了扇三角洲混合沉积模式,以期为研究扇三角洲等过渡环境的混合沉积作用提供一个新的实例和参考。

1 地质背景

塔尔朗沟剖面位于吐哈盆地西北缘,距离吐鲁番大河沿镇约20 km(图1a,b)。该剖面二叠系起点坐 标43°17′15.68″ N,89°02′54.35″ E,终 点 坐 标43°16′27.85″ N,89°02′23.68″ E,自北向南连续出露下二叠统依尔稀土组、中二叠统大河沿组和塔尔朗组以及上二叠统泉子街组、梧桐沟组与锅底坑组(图1a,c),其中大河沿组与塔尔朗组为研究目标层段。

图1 实测剖面位置Fig.1 Map showing the location of surveyed area

吐哈盆地中二叠世大河沿组到塔尔朗组湖盆范围逐渐扩大、水体逐步加深[21],塔尔朗沟剖面自下而上发育了扇三角洲、浊积扇到半深湖—深湖的沉积序列(图2)。魏信祥等[25-26]对桃树园剖面塔尔朗组木化石进行了年轮数据分析,结果表明当时气候变化频繁,整体较为湿润,但也具有干旱—半干旱的波动。Yang et al.[19]依据沉积特征推断吐哈盆地北部中二叠世多次出现湿润—半湿润向半湿润—半干旱的转变。张增宝[21]通过分析烃源岩的伽马蜡烷指数判定塔尔朗组沉积期湖水存在盐度分层,为咸水沉积环境。王越等[17]通过分析塔尔朗沟剖面与艾维尔沟剖面塔尔朗组泥页岩的Sr/Ba 比值,认为吐哈盆地在当时为半咸水—咸水环境。在中二叠世炎热干旱、咸水环境有利于形成碳酸钙以化学结晶的方式形成泥晶方解石,为灰岩的发育以及混合沉积提供了物质基础。

2 地层特征及古流向分析

2.1 地层特征

大河沿组以一套深灰绿色玄武岩与下伏依尔稀土组为界,向上发育厚约100 m 的棕红色砾岩(图2,3),中下部主要发育棕红色含粗砾中砾岩,夹薄层细砾岩。含粗砾细砾岩底部的砾石杂乱堆积,主要为安山岩砾石,呈次棱角、次圆状,分选极差,最大粒径约0.5 m(图4a,b),上部的砾石多呈叠瓦状稳定堆积(图4c)。细砾岩发育同心槽状交错层理(图4d),层系宽度一般为0.5~2.0 m,层系高度一般为0.15~0.30 m。大河沿组上部发育棕红色含中砾细砾岩,夹有若干层条带状分布的灰岩。

塔尔朗组下部主要发育灰绿色砾岩、灰色中砂岩与灰绿色泥岩,夹有薄层灰岩。砾岩主要以紫红色、灰绿色安山岩砾石为主(图4e),砾石呈次棱角状、次圆状,分选较差;灰色中砂岩由多期薄层砂体叠置而成,具有前积特征(图4f)。中部以灰绿色砂岩、深灰色泥页岩为主,夹有薄层灰岩,发育大量的软沉积物变形构造(图5a,b)。上部主要发育深灰色泥页岩夹薄层的灰岩,与上覆泉子街组呈角度不整合接触。

图2 大河沿地区塔尔朗沟剖面二叠系地层沉积综合柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic and sedimentary column of the Permian in the Taerlang profile, Daheyan area

图3 塔尔朗沟剖面大河沿组与塔尔朗组剖面图Fig.3 Sketch map of the Taerlanggou profile of the Daheyan Formation and Taerlang Formation

2.2 古流向分析

通过分析槽状交错层理的产状、砾岩的排列方式、砂体叠置方式以及滑塌变形构造,对大河沿组与塔尔朗组的古流向进行了恢复。根据大河沿组砾岩的槽状交错层理的产状判定观察面为近似垂直水流方向(图4d),在此基础上分析了近20个稳定堆积砾石的排列方式,多数砾石的迎水面方向为SW 向(图4c),反映了古流向优势方位为NE向。

图4 塔尔朗沟剖面大河沿组与塔尔朗组地层特征Fig.4 Stratigraphic characteristics of the Middle Permian Daheyan Formation and Taerlang Formation in the Taerlanggou profile

塔尔朗组底部的砂体具有叠瓦状前积结构,其前积方向指示了盆地方向大致为NE 向。塔尔朗组中部发育大量的软沉积物变形构造,褶皱的轴面多向SW方向,且多为不对称褶皱(图5c,d)。根据张传恒等[27]、Ettensohn et al.[28]对软沉积物变形构造驱动机制的研究,认为塔尔朗组内部的软沉积物变形构造的驱动机制是水下滑坡,属于滑塌构造。根据陈俊飞等[29]物理模拟实验反映的斜坡倾向与软沉积物变形构造的相互关系,认为塔尔朗沟剖面当时古斜坡的倾向为NE 方向。砂体叠置方式和软沉积物变形构造特征均指示了塔尔朗组的古流向为NE方向。

徐加林等[30]对吐哈盆地北缘桃树园(图1c)、照壁山等剖面的中二叠统古流向进行分析,结果表明古流向的优势方位亦是NE向,物源区是位于盆地南缘的觉罗塔格山。塔尔朗沟剖面中二叠统大河沿组与塔尔朗组古流向的优势方位与其他剖面相似,陆源碎屑物质亦是来自于觉罗塔格山。

3 扇三角洲混合沉积特征

图5 塔尔朗沟剖面塔尔朗组中部地层特征Fig.5 Stratigraphic characteristics of the middle Taerlang Formation in the Taerlanggou profile

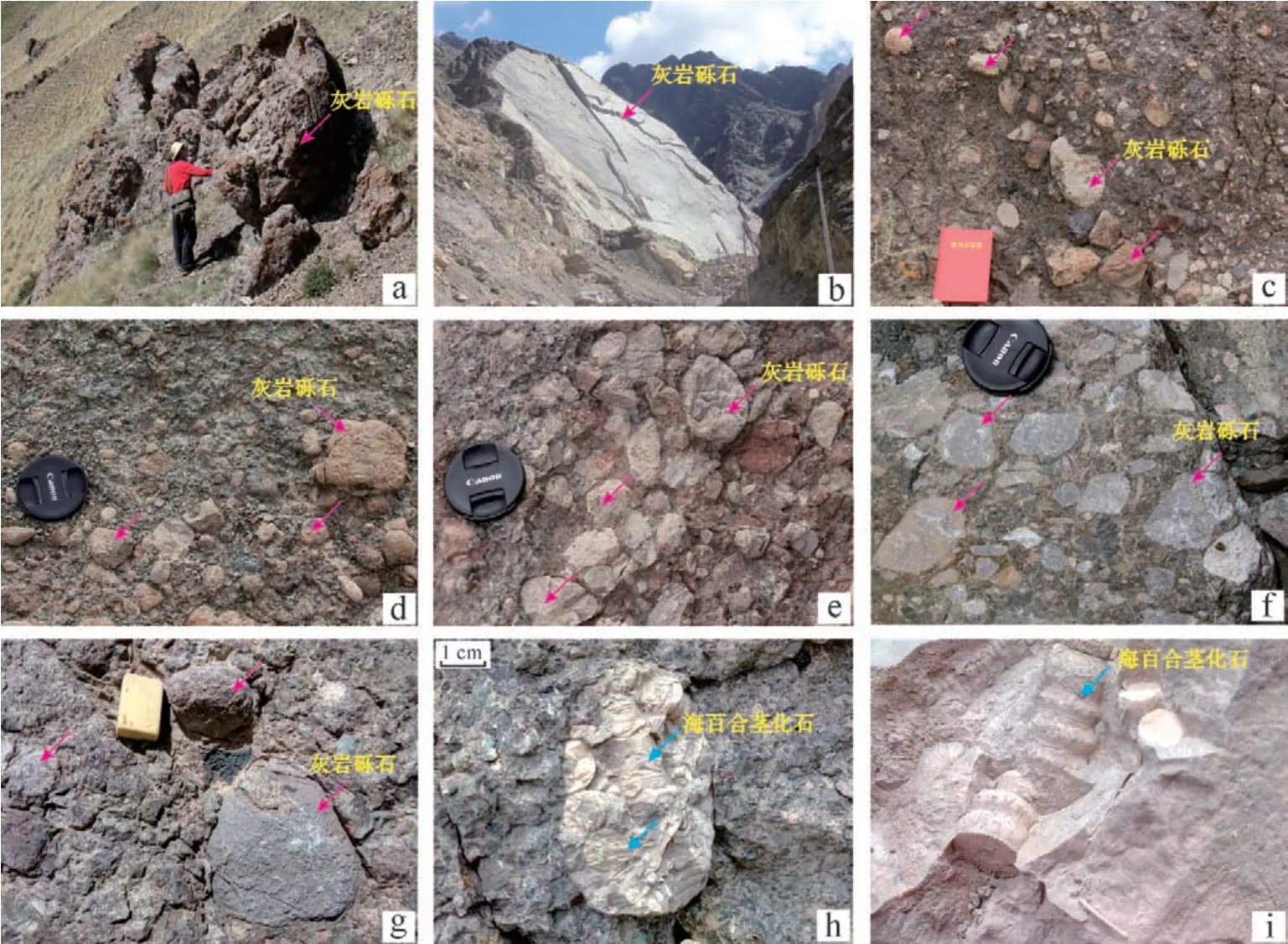

塔尔朗沟剖面大河沿组与塔尔朗组下部分别发育扇三角洲平原、扇三角洲前缘(图3),前者表现为棕红色砾岩夹条带状分布的薄层泥晶灰岩;后者表现为灰绿色砾岩夹条带状灰岩、泥岩夹层状分布的泥晶灰岩。通过对比研究博格达山周缘露头二叠系岩性特征,分析了大河沿组与塔尔朗组内条带状、层状灰岩的成因。博格达山周缘下二叠统发育火山岩砾石夹大量的灰岩砾石,如在祁家沟剖面(图6a)、白杨沟剖面(图6b)及动物园剖面[31]等下二叠统石人子沟组可见大量团块状、角砾状、透镜状的灰岩,灰岩内见大量腕足类、海百合茎等化石,舒良树等[32]研究认为该地层中的灰岩是由盆缘经滑塌进入盆内。在车师古道(图6c,d)、桃西沟(图6e)、桃树园(图6f,g)等剖面下二叠统依尔稀土组发育火山岩砾石与大量的灰岩团块混杂堆积,灰岩呈次棱角状、次圆状,可见海百合茎化石(图6h,i),属于盆外来源的灰岩砾石。在博格达山周缘中二叠统普遍发育碎屑岩夹泥晶灰岩,如锅底坑剖面中二叠统芦草沟组发育砾岩夹灰岩[2],此类灰岩呈层状在地层中分布稳定,与周缘下二叠统内的灰岩砾石的产状及岩性明显不同,其应为盆内原生沉积产物,属于混合沉积的范畴。研究区大河沿组与塔尔朗组扇三角洲混合沉积特征具体如下。

3.1 扇三角洲平原混合沉积特征

大河沿组主要发育扇三角洲平原分流河道,以棕红色含粗砾中砾岩、含中砾细砾岩和细砾岩为主。大河沿组上部以棕红色含中砾细砾岩为主,夹有若干层条带状砾质泥晶灰岩(图7a),为混合沉积发育层段。砾岩主要发育槽状交错层理与平行层理,以中砾、细砾为主,偶见粒径约0.3 m 的“漂砾”。砾质泥晶灰岩在同一层内呈断续条带状分布,宽度一般为2~4 m,厚约5~10 cm(图7b),其内部砾石呈紧密状堆积或者零散状分布(图7c,d)。紧密状堆积的砾石主要为细砾,粒径最大约1 cm,整体表现为正粒序层理,且砾石具有定向排列性,反映了自下而上水动力条件逐渐减弱。

3.2 扇三角洲前缘混合沉积特征

塔尔朗组底部扇三角洲前缘以水下分流河道与水下分流间湾沉积为主,分别具有不同的混合沉积特征(图8a)。

3.2.1 水下分流河道

图6 博格达山周缘下二叠统灰岩砾石分布特征Fig.6 Characteristics of Lower Permian limestone gravel around Bogda Mountain

扇三角洲前缘水下分流河道砂体呈底凸顶平的外部几何形态,厚约12 m,横向延伸距离较远(图3)。河道下部发育厚层灰绿色含中砾细砾岩夹含砾泥晶灰岩(图8b)。砾岩主要以中基性火山岩砾石为主,呈棱角状、次棱角状,分选较差,发育槽状交错层理和块状层理(图8c,d),前者层系宽度一般为1.5~3.5 m,高度一般为0.3~0.5 m;后者表现为砾石的混杂堆积,偶见约30 cm的“漂砾”(图8c)。含砾泥晶灰岩呈断续条带状顺着地层或者层系界面分布,顶底界面凹凸不平,厚约5~10 cm,横向延伸距离约0.5~2.0 m(图8d,e)。含砾泥晶灰岩内的砾石主要为中基性火山岩砾石,呈棱角状、次棱角状,粒径分布在0.2~4 cm 之间,呈紧密不稳定状分布在泥晶方解石中(图8f);泥晶方解石在局部发生重结晶形成亮晶方解石(图8g)。偶见含砾泥晶灰岩局部断裂,并在断裂处混入上覆岩层中的砾石,形成锥状的砾岩脉体(图8h,i)。

河道砂体上部以灰绿色细砾岩为主,夹有多层含砾泥晶灰岩(图8j)。砾岩主要发育槽状交错层理(图8k),层系宽度一般为0.5~2.0 m,高度一般为0.1~0.3 m,层理规模较河道下部的层理有所减小。含砾泥晶灰岩厚约5~15 cm(图8l),横向延伸距离为3.0~8.0 m,与河道下部的灰岩相比在垂向上出现频率及横向延伸距离变大。

3.2.2 水下分流间湾

扇三角洲前缘水下分流间湾发育灰绿色泥岩和厚层灰岩,整体厚约7 m,位于水下分流河道砂体之上(图8m)。灰岩主要为层状含砂泥晶灰岩,厚度分布在0.2~0.3 m 之间(图8n),主要由零星输入的中细砂级的石英、岩屑颗粒与泥晶方解石混合沉积构成,碎屑颗粒呈棱角状、次棱角状(图8o),为近源搬运沉积的产物。与水下分流河道砂体内的灰岩相比,水下分流间湾内的灰岩层数变多,横向延伸距离更远。

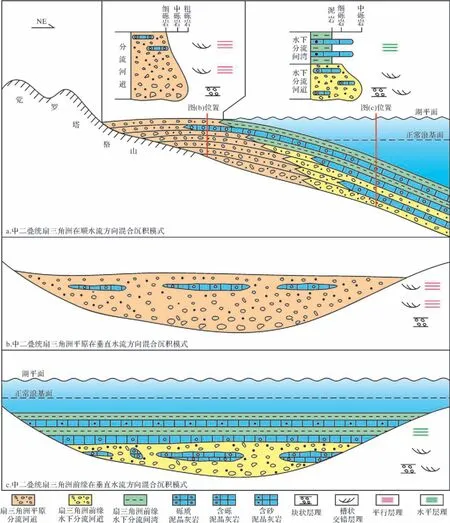

4 扇三角洲混合沉积模式

图7 塔尔朗沟剖面塔尔朗组扇三角洲平原混合沉积特征及主要岩石类型Fig.7 Mixed sedimentary characteristics and main rock types of the fan delta plain of Taerlang Formation in the Taerlanggou profile

塔尔朗沟剖面中二叠统大河沿组与塔尔朗组下部分别发育扇三角洲平原和扇三角洲前缘,其陆源碎屑主要来自盆地南缘的觉罗塔格山。大河沿组中下部以含粗砾中砾岩为主,砾石最大粒径约0.5 m,反映了分流河道发育的早期地形高差较大,大量陆源碎屑输入盆地,碳酸盐组分不发育(图9a,b)。大河沿组上部发育棕红色含中砾细砾岩,夹若干层条带状分布的砾质泥晶灰岩。该层段在纵向上与塔尔朗组水下分流河道砂砾岩体相接(图3),表明其在横向上也与水下分流河道相邻,即位于靠近河口的位置,反映了大河沿组后期湖盆范围扩大。在干旱炎热的季节,由于淡水注入量变少,分流河道在靠近河口的位置易受到咸化湖水的影响,大量的碳酸钙以化学结晶的方式形成泥晶方解石,并混有零星输入的砾石形成砾质泥晶灰岩。当雨季再次来临时,洪水携带陆源粗碎屑进入盆地,在早期固结或者半固结的砾质泥晶灰岩进行冲刷改造,导致灰岩在横向上呈断续条带状分布(图9b)。

在塔尔朗组水下分流河道砂砾岩体的下部发育块状层理和槽状交错层理,具有重力流和牵引流双重搬运机制,反映了河道发育早期地形高差相对较大。在炎热干旱的季节,降雨量减少导致陆源供给量相对降低,湖泊内具有较安静的水体条件,大量的碳酸钙以化学结晶的方式形成泥晶方解石,其内部常混入零星输入的砾石。当雨季再次来临时,地表径流携带大量砾石进入盆地,对早期固结或半固结的含砾泥晶灰岩进行强烈的冲刷改造。部分灰岩被冲刷成断续条带状,但仍然顺着地层分布(图8c);部分灰岩被冲刷为零散分布的团块状,与陆源砾石混杂堆积。在分流河道砂砾岩体的上部,夹有的灰岩在横向上延伸距离较河道下部的灰岩增大,反映了在水下分流河道发育的后期,地形高差减小,雨季形成的地表径流能量减弱,对早期形成的灰岩改造程度减弱。

在塔尔朗组水下分流间湾主要发育灰绿色泥岩和层状含砂泥晶灰岩,泥岩具有水平层理,反映了较为安静的沉积环境。水下分流间湾受咸化湖水的影响较大,在干旱炎热的季节大量的碳酸钙以化学结晶的方式形成泥晶方解石,偶有水下分流河道中漫溢出来的中细砂级的陆源碎屑颗粒混入,后期经埋藏成岩形成厚层的含砂泥晶灰岩(图9c)。雨季来临时,水下分流河道水动力条件较强,以粗碎屑沉积为主,而水下分流间湾以细粒悬浮物质沉积为主。由于扇三角洲前缘水下分流间湾沉积环境整体较为安静,与水下分流河道砂砾岩体内的灰岩相比保存程度较好,规模更大。

图8 塔尔朗沟剖面塔尔朗组扇三角洲前缘混合沉积特征及主要岩石类型Fig.8 Mixed sedimentary characteristics and main rock types of the fan delta front of Taerlang Formation in Taerlanggou profile

5 结论

(1)塔尔朗沟剖面大河沿组上部发育扇三角洲分流河道,以棕红色含中砾细砾岩为主,夹有若干层条带状分布的砾质泥晶灰岩。塔尔朗组底部自下而上发育水下分流河道与水下分流间湾。水下分流河道砂体呈底凸顶平的外部几何形态,下部发育灰绿色含中砾细砾岩夹断续条带状、零散分布的团块状含砾泥晶灰岩,上部为以灰绿色细砾岩夹层状含砾泥晶灰岩,灰岩横向延伸距离相对较大。水下分流间湾发育灰绿色泥岩和层状含砂泥晶灰岩,灰岩横向分布稳定。

图9 塔尔朗沟剖面中二叠统扇三角洲混合沉积模式Fig.9 Mixed sedimentary pattern of the fan delta in the Middle Permian Taerlanggou profile

(2)大河沿组沉积早期,地形高差较大,研究区分流河道内以大量粗陆源碎屑沉积为主。大河沿组沉积晚期,湖盆范围扩大,研究区分流河道过渡到靠近河口的位置。干旱炎热的季节,受到咸化湖水的影响碳酸钙结晶形成泥晶方解石,混有零星输入的砾石形成砾质泥晶灰岩。塔尔朗组水下分流河道发育早期,地形高差较大,雨季形成的地表径流能量较强,对早期固结或半固结的含砾泥晶灰岩进行强烈改造;水下分流河道发育晚期,地形高差减小,雨季形成的地表径流能量减弱,对早期形成的灰岩改造程度较弱,横向延伸距离较大。水下分流间湾整体为稳定的沉积环境,灰岩的厚度、横向延伸距离较水下分流河道内的灰岩增大。