鄂尔多斯盆地三水河剖面上三叠统块状砂岩的异重流成因

——来自岩石结构的证据

2019-10-25张国栋鲜本忠晁储志宋德邻刘建平于硕王馨冉晏奇

张国栋,鲜本忠,2,晁储志,宋德邻,刘建平,于硕,王馨冉,晏奇

1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249

2.油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249

0 引言

自1950 年以来,沉积物重力流的研究已取得了丰富的成果,深化了人类对深水沉积过程、沉积特征理解的同时,也为深水沉积油气资源勘查提供了理论支撑。近年来,随着“砂质碎屑流”[1]、“异重流”[2-3]、混合事件沉积(HEB)[4]等观点的提出,深水沉积再次成为沉积学研究的热点。

根据触发机制的差异,沉积物重力流可以分为三类:洪水型、滑塌型、火山喷发型。三类沉积物重力流中均可形成块状层理的砂岩(或火山碎屑岩)。火山喷发型深水块状层理沉积中绝大部分物质为火山碎屑物,与陆源搬运沉积的砂岩截然不同而较易识别。与之相比,对于成分组成上无本质区别的滑塌型和洪水型深水块状砂岩则常常难以区分。大量研究证实,除了地震诱发下沉积物再搬运而成的滑塌型沉积物重力流[5-9]以外,携带大量陆源碎屑物质的洪水直接进入稳定水体(湖泊、海洋)也可以形成另一种深水沉积供给体系——异重流沉积[2,9-10]。Zavala et al.[3,11]对异重流沉积(异重岩)的岩相组成的总结中指出,洪水作用形成的深水沉积中仍然可以形成块状砂岩。

块状砂岩,即块状层理砂岩,是指内部均一,在成分、结构、颜色上没有明显变化的砂岩[12]。不同技术条件下,块状砂岩的定义存在一定差异。肉眼或放大镜观察下的块状砂岩在X 射线照相、显微镜下可能展现不同的结构特征。本文所讨论的块状砂岩,是指在野外露头或岩芯观察中凭借肉眼或放大镜观察识别出来的、内部均一的块状层理砂岩。

因为内部结构简单、非均质性弱,深水环境中的块状砂岩常常是深水沉积中储集性能最好、开发效率最高的油气勘探、开发目的层。随着深水油气勘探、开发的促进,深水块状砂岩的成因机制引起了广泛的关注[13-15]。在我国鄂尔多斯盆地延长组中的岩芯和野外露头研究中识别出大量的深水块状砂岩,但对形成机制的认识存在较大分歧。李相博等[16]、廖建波等[17]根据区内发育滑塌成因的变形层理和块状砂岩中发育“泥包砾”现象,认为鄂尔多斯盆地延长组深水块状砂岩为滑塌成因的砂质碎屑流沉积。但是,杨仁超等[18-19]在岩芯的薄片鉴定中识别了逆粒序和正粒序成对出现的特征,认为鄂尔多斯盆地延长组深水块状砂岩还可能是洪水成因的“异重岩”。

为了探讨深水块状砂岩的成因机制,本研究选取了鄂尔多斯盆地南部的三水河剖面,开展了野外岩相观测和系统取样,针对块状砂岩的加密取样;并进行了镜下显微结构与粒度组成及特征研究,目的在于:1)判别鄂尔多斯盆地南部中层—厚层—巨厚层块状砂岩的成因机制;2)试图为异重流成因的块状砂岩的判识提供粒度标准。

1 地质背景

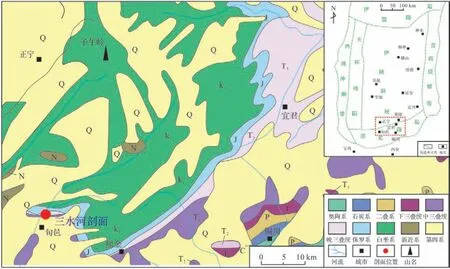

鄂尔多斯盆地为大型坳陷盆地,四周被秦岭、贺兰山、六盘山、阴山和太行山等山脉围限,三面被黄河环绕,周缘地层出露齐全,晚三叠世地层呈NE—SW 向带状展布(图1)。在延长组沉积时期,鄂尔多斯盆地发育河流—三角洲—湖泊沉积体系,到长7油组时期湖盆发育至鼎盛,研究区的沉积环境为半深湖—深湖环境,地形陡、水体深、近物源,且重力流沉积广泛发育[21]。本次研究区域位于鄂尔多斯盆地南部的三水河剖面(陕西省咸阳市旬邑县),出露的地层为上三叠统,基于岩性特征及粒度特征的精细解剖,明确块状砂岩的异重流成因及判识标准。

2 资料与方法

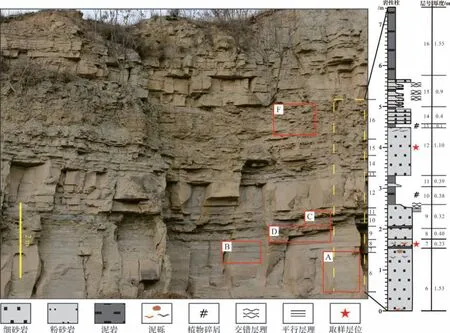

三水河剖面中划分出21层,对其中6~16层开展了岩石成分、结构、构造的研究。块状砂岩第7 层制作了连续薄片6 片,第7、12 层定间距进行了高密度的激光粒度分析。其中粒度分析的样品,第7 层砂体(22.5 cm)隔2.5 cm 连续取样10 个,第12 层砂体(110 cm)隔5 cm连续取样23个(图2)。

粒度特征分析的目的是研究碎屑岩的粒度大小以及分布,为沉积环境恢复和水动力条件的判断提供技术支撑[22]。本次激光粒度分析实验在中国石油大学(北京)Mastersizer3000激光粒度仪完成,测试方法采用湿法激光测试,测量范围为0.005~3 000µm。样品制备过程如下:1)称量约0.8 g样品,用橡胶研磨锤研磨后放入烧杯中,加入10 mL 10%的HCL 溶液浸泡;2)静至12 h 后经3 次离心、用蒸馏水置换浸泡液体,使pH 值呈中性;3)加入0.05 mol/L 的(NaPO3)6溶液10 mL作为分散剂,超声波振荡后上机测试。

图1 鄂尔多斯盆地南部地质图及研究剖面位置图 [20]Fig.1 Geological map of southern Ordos Basin and location of the studied profile[20]

应用单一粒度参数特征或多种粒度参数散点图,结合粒度参数的垂向变化、概率累计曲线与频率曲线等图件直观反映该区碎屑岩粒度特征,为块状砂岩的沉积动力条件判识和沉积过程恢复提供科学支撑。粒度参数的计算采用福克和沃德[22](Folk 和Ward)的参数计算标准,通过对样品的中值、平均粒径、分选、峰度、偏度等参数进行计算,以定量表征了碎屑的粒度组成及其沉积动力学特征。

3 剖面沉积序列及沉积特征

三水河剖面中地层出露较好,岩性主要为灰白色块状砂岩与灰黑色泥岩、油页岩。本次研究的地层包括11 个地层,总体厚度为7.3 m,砂体总厚度为4.88 m,含有两个块状砂岩的沉积期次(6~9 层,12~15层)。单层砂体厚度从十几厘米到几米不等,在横向上呈U型水道特征展布(图3)。

图2 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第7 层、第12 层样品位置Fig.2 Location of 7th and 12th layer samples from the Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

图3 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面块状砂岩及其与上下地层接触关系Fig.3 Massive sandstones and their contact relationship with overlying and underlying layers from the Sanshuihe profile,southern Ordos Basin

在块状砂岩内部可以见到红褐色、灰黑色泥砾,砾石长轴方向与岩层层面近乎平行。其中一大型砾石位于单层砂体的顶部,砾石内部为紫红色泥岩,外部包裹灰色泥质包壳,边缘浑圆无棱角,长轴约40 cm,短轴约20 cm(图4A)。单层砂体顶底与泥岩均为突变接触关系,在砂岩底部常见厘米级别的球枕构造,枕状突出向左侧倾斜(图4B)。第10层以深湖环境的灰黑色泥岩为主,少量发育的透镜状砂体底部微侵蚀现象明显,垂向上呈现鲍马序列的特征(图4C,D)。其上部灰黑色含粉砂泥岩层中(图4C),发现厘米级别的、明显单向水流沉积特征的爬升波纹交错层理(由粉砂质纹层、泥质纹层组成),纹层顶部高角度削截冲刷、底部低角度收敛。在第13 层中可见大量厘米级的植物碎屑(图4E),平行于层面杂乱分布。第16 层为深湖环境的黑色泥页岩,累计厚度达1.55 m(图4F)。

4 块状砂岩的结构特征

4.1 显微结构特征

4.1.1 第7层显微结构特征

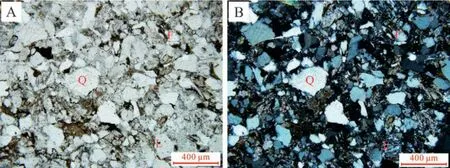

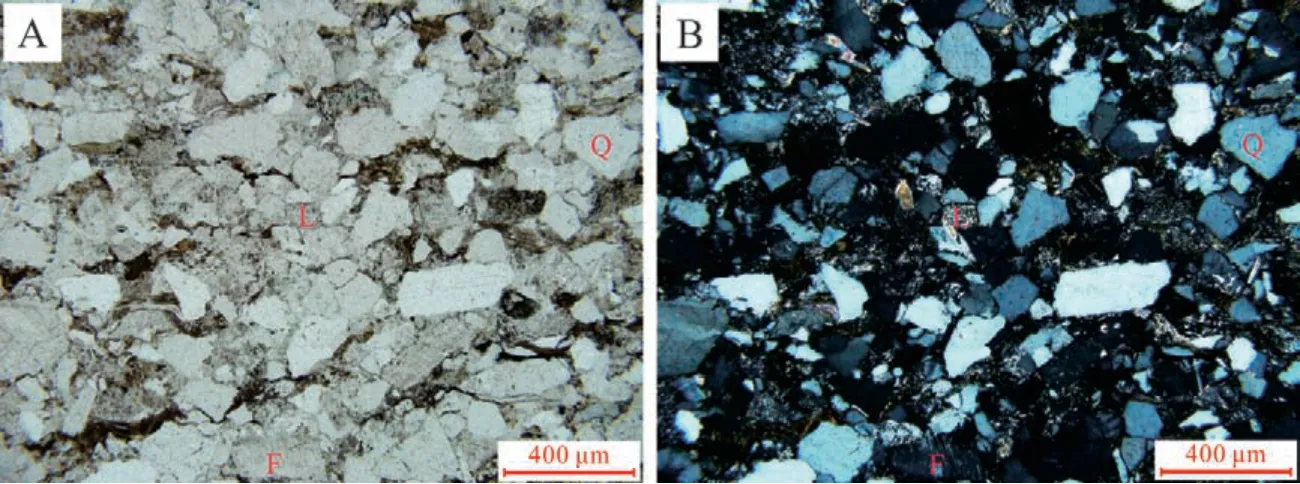

三水河剖面第7 层岩性为长石岩屑质砂岩(图5),泥质含量约为8%,胶结物含量约占5%。颗粒的主要粒级区间为0.08~0.15 mm,为极细—细砂岩。其中石英(Q)含量59%~69%(平均值65.9%),长石(F)含量11%~20%(平均值14.6%),岩屑(R)含量17%~25%(平均值19.5%)。Q/(F+R)为1.93,显示其成分成熟度中等。长石与岩屑的比值F/R为0.75,花岗质母岩与沉积岩、变质岩混源特征明显。碎屑颗粒分选差,呈棱角—次棱角状,结构成熟度中等偏低。

图4 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面沉积特征现象(位置见图3)Fig.4 Sedimentary characteristics of Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

图5 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第7 层块状砂岩微观特征(取样位置见图2)Fig.5 Microscopic features of the 7th layer of massive sandstone, Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

图6 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第12 层块状砂岩微观特征(取样位置见图2)Fig.6 Microscopic features of the 12th layer massive sandstone, Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

4.1.2 第12层显微结构特征

三水河剖面第12层岩性同样为长石岩屑质砂岩(图6),泥质含量约为3%,胶结物含量约占2%。颗粒的主要粒级区间为0.09~0.21 mm,为极细—细砂岩。其中石英(Q)含量59%~64%(平均值63%),长石(F)含量16%~20%(平均值18%),岩屑(R)含量17%~21%(平均值19%)。Q/(F+R)为1.70,显示其成分成熟度中等。长石与岩屑的比值F/R为0.95,同样存在花岗质母岩、沉积岩、变质岩三者混源的特征。碎屑颗粒分选差,呈棱角—次棱角状,结构成熟度中等偏低。

4.2 粒度特征

4.2.1 粒度分布特征

概率累计曲线是Visher[23]提出的,用于建立沉积环境的典型模式。常表现为几个相交的直线构成,前人研究将概率累计曲线划分为滚动、跳跃、悬浮三个次总体。频率曲线及其直方图是利用粒度分析成果中区间累计质量百分比制作的图,直观地表征样品的粒度变化和各粒级碎屑的百分含量分布。

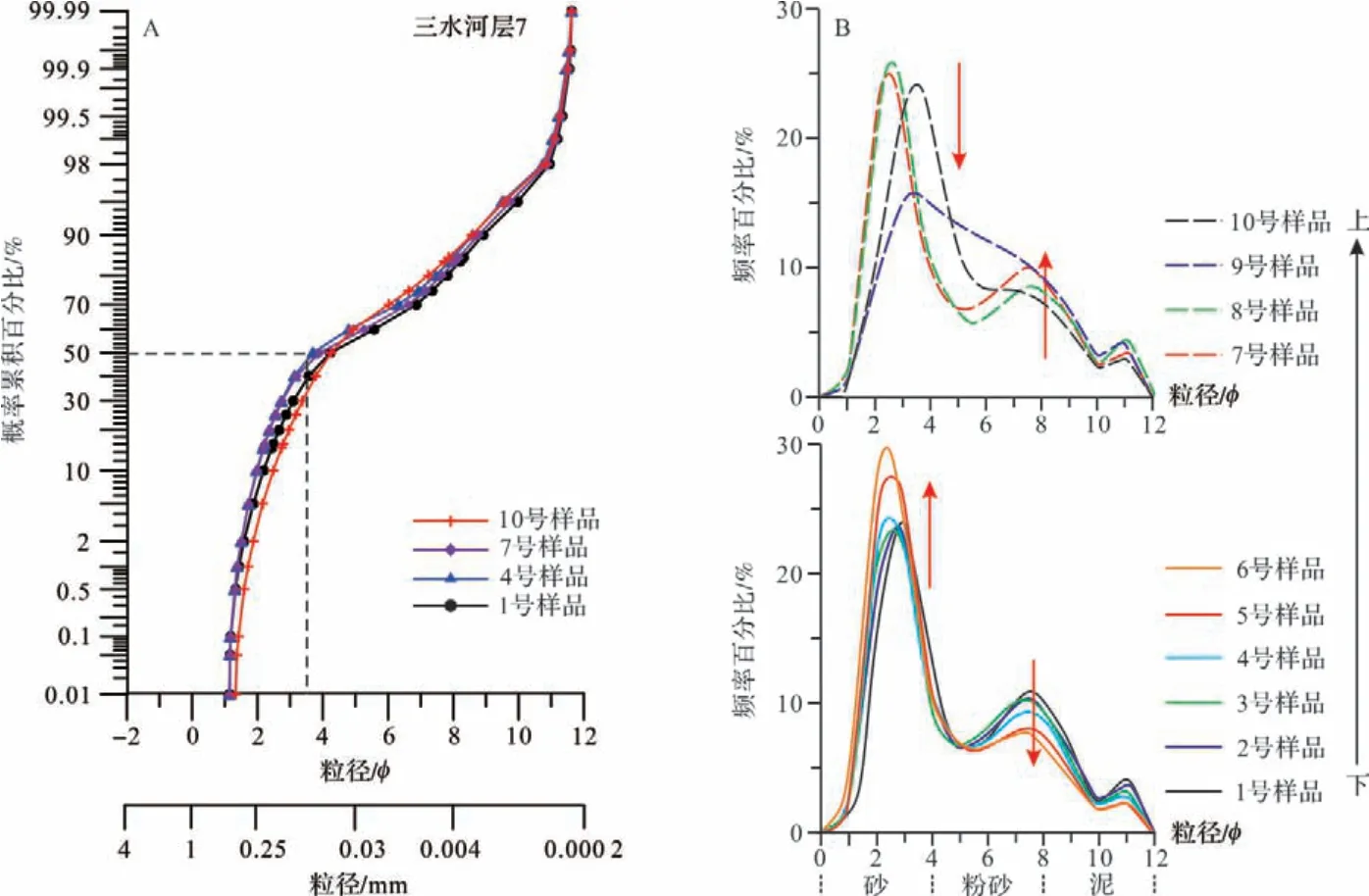

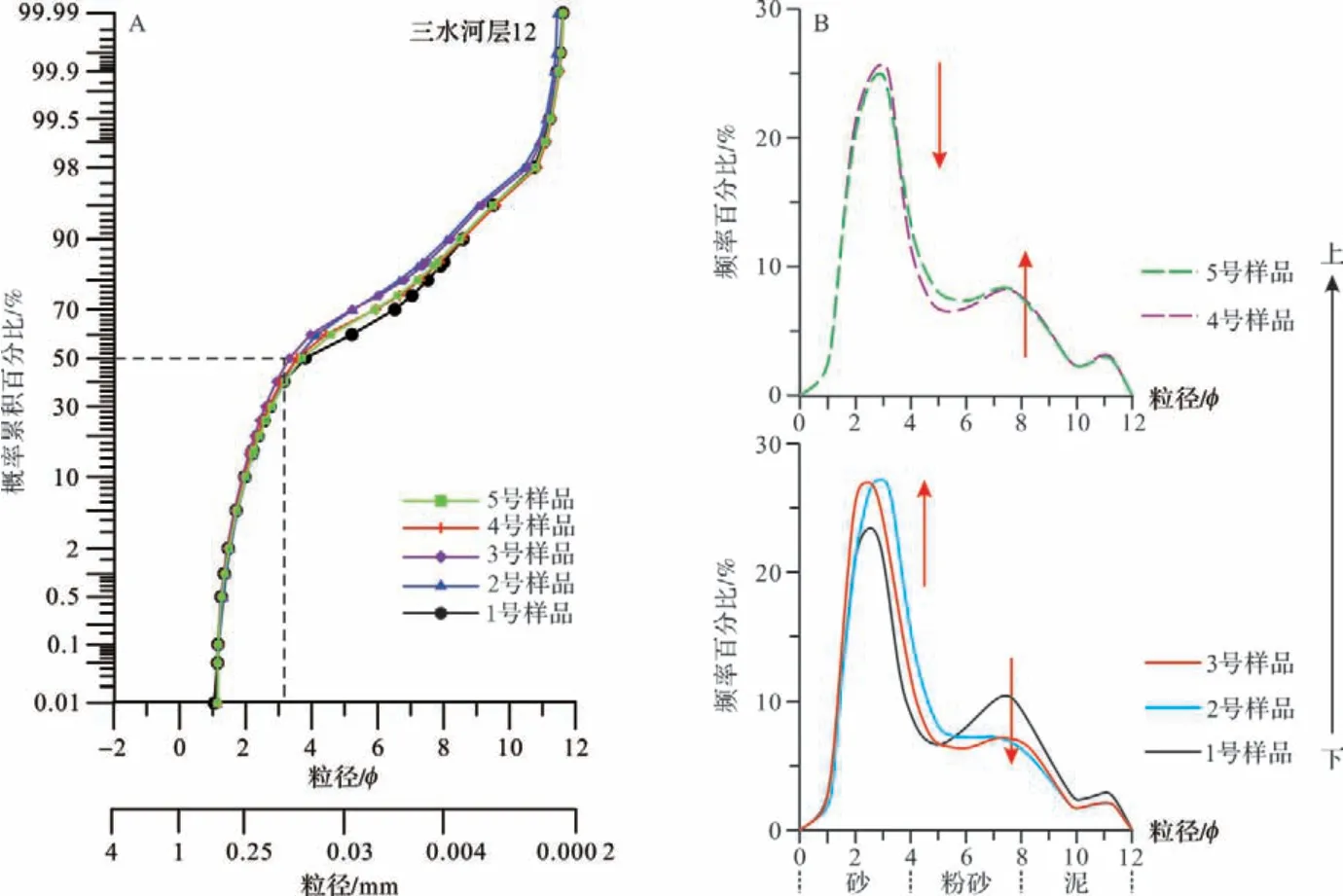

三水河剖面第7、12 层,概率累计曲线为“两段式”(图7,8):由跳跃组分与悬浮组分2 个次总体组成,跳跃组分与悬浮组分各占50%左右,具有底床载荷与悬浮载荷过渡性特征;粒级分布范围大,在1~11 φ 之间;跳跃组分与悬浮组分的细截点在3.5 φ(0.088 mm)左右,为极细砂级别。

砂体的频率曲线呈现出两个峰和一个不明显的峰,分别位于粒径2.5 φ、7.5 φ、11 φ的位置,表明了分选差的特征。对三水河第7、12层单旋回内连续样品的粒度分布频率曲线观察发现,主峰(2.5 φ)呈现出低—高—低的特征,表明在沉积物搬运过程中,控制作用强的动力呈现出弱—强—弱的变化特征,在概率累计曲线上表现为跳跃组分次总体,此部分颗粒呈底床载荷;次峰(7.5 φ)呈现出与主峰相反的变化特征,在概率累计曲线上表现为悬浮组分次总体,此部分颗粒属于悬浮载荷。

4.2.2 粒度参数的垂向变化

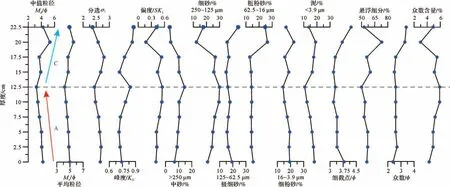

对样品进行高密度的粒度分析测试后,将得出的粒度参数制作成垂向上的粒度变化图(图9,10)。根据不同深度粒度参数的特征,可以将三水河剖面第7 层大致划分为两段:1)A 段(0~12.5 cm),沉积物中值粒径逐渐增大,分选变好,峰度偏度变大,砂增多、泥减少,细截点减小,悬浮组分减少,众数含量增加;2)C段(12.5~22.5 cm),沉积物的粒度特征相对于A段来说呈相反的变化。

图7 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第7 层概率累计曲线(A)与频率曲线叠加图(B)(样品位置见图2)Fig.7 (A) Cumulative probability curves; (B) frequency curve overlay for the 7th layer of massive sandstones,Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

图8 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第12 层概率累计曲线(A)与频率曲线叠加图(B)(样品位置见图2)Fig.8 (A) Cumulative probability curves; (B) frequency curve overlay for the 12th layer of massive sandstones,Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

三水河剖面第12 层存在多期次的旋回变化(图10)。根据粒度参数的变化特征,可将其划分为5 个期次,厚度范围可以为10~30 cm,平均期次厚度为22 cm。在5 个期次中,第1、2、3、5 期次同样可以划分为A、C两段,粒度参数的变化与第7层的粒度参数变化类似。而第4沉积期次中,底部与其他期次A段的特征相同,但上部存在一个粒度参数稳定的B段,按照水下碎屑流三段的沉积序列[24],应将其归为中部的塞流段,在沉积时期为整体冻结式沉积,因而粒度参数稳定,无较大变化。

图9 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第7 层块状砂岩粒度参数变化及其分段(样品位置见图2)Fig.9 Variation and division of grain size parameters of the 7th layer of massive sandstones,Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

图10 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面第12 层粒度参数变化及其分段(样品位置见图2)Fig.10 Variation and division of grain size parameters of the 12th layer of massive sandstones, Sanshuihe profile,southern Ordos Basin

4.2.3 粒度参数散点图

在不同水动力作用下形成的沉积物,具有不同的粒度特征,利用这些特征可以区分不同的沉积环境。粒度概率累计曲线、C-M图等粒度参数已经被广泛应用于判别沉积环境,并取得了良好的效果[25]。通过对沉积物的粒度参数绘制散点图,可以得出不同沉积环境的分界线,这一方法在海(湖)滩砂、河流砂、沙丘等环境的区分上被广泛的应用。

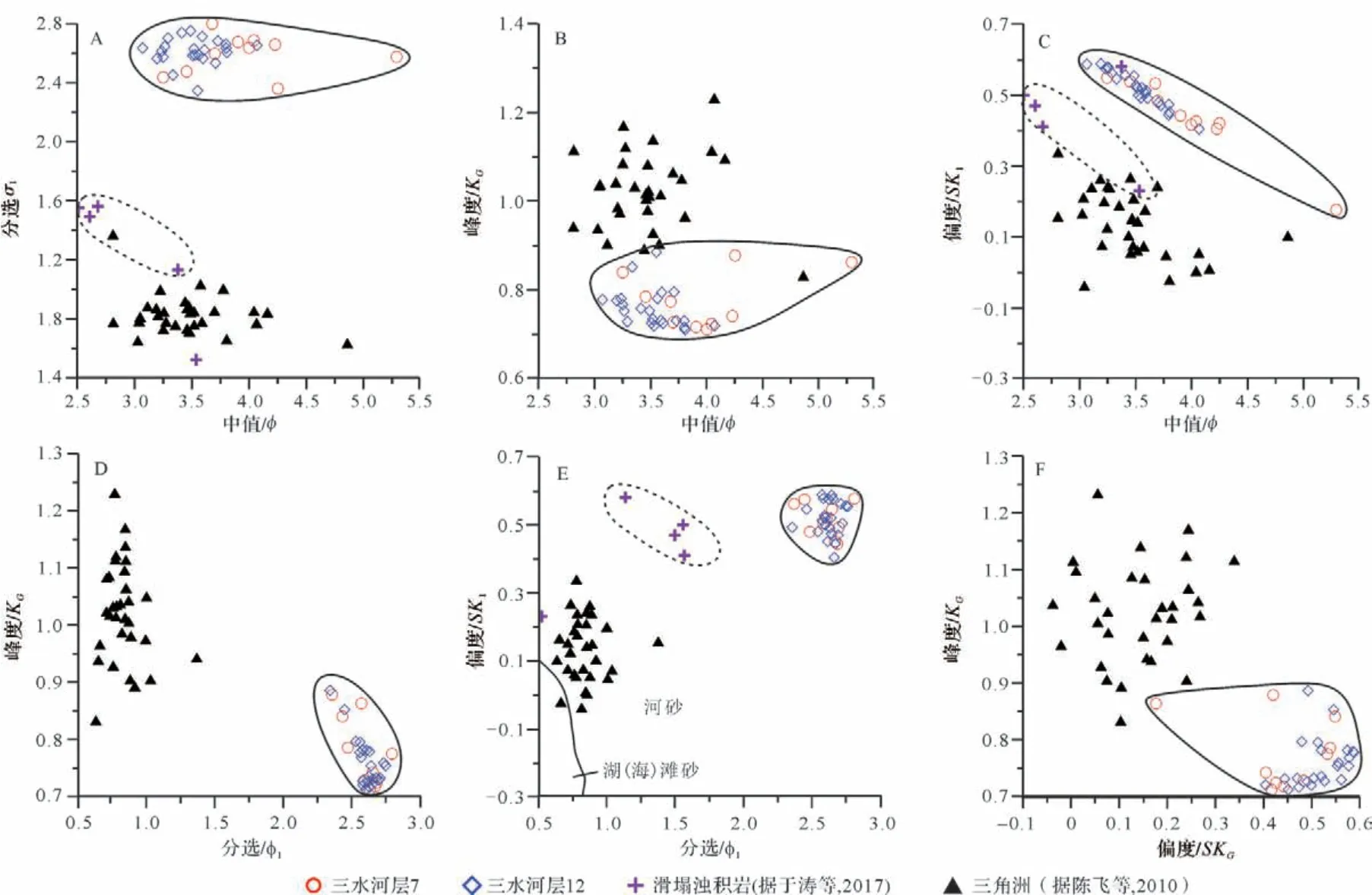

本次制作了中值—分选、中值—峰度、中值—偏度、分选—峰度、分选—偏度、偏度—峰度6张不同粒度参数组合的散点图(图11),来表征块状砂岩与滑塌浊积岩[26]、三角洲砂岩[27]之间粒度参数的差异。从6张散点图中可以很明显看出,三种砂岩的粒度参数在散点图上有较大的区分性,三水河剖面第7、12 层块状砂岩具有分选差、峰度小、偏度大的特征。

图11 鄂尔多斯盆地南部三水河剖面粒度参数散点图Fig.11 Scatter plot of grain size parameters in Sanshuihe profile, southern Ordos Basin

其中,中值—分选散点图(图11A)显示,块状砂岩的分选系数区间为2.3~2.8,分选较差,随着粒径变粗分选有略变好的趋势;中值—峰度散点图(图11B)显示,其峰度区间为0.7~0.9,为平坦型峰值形态,随着粒径变粗峰度有变大的趋势;中值—偏度散点图(图11C)显示,块状砂岩偏度区间为0.1~0.6,整体上处于很正偏态,并随着粒径的增大呈现出增大的趋势;分选—峰度散点图与偏度—峰度散点图(图11D,E,F)也表征了相同的特征。

5 块状砂岩成因机制

5.1 块状砂岩的悬浮载荷特征

对三水河剖面研究后发现,从宏观到微观上块状砂岩均可见悬浮载荷的特征。1)块状砂岩与上下地层组合:块状砂岩与深湖环境下的灰黑色泥岩、油页岩相伴生,表明其沉积时水体较深(图3)。2)单砂体构造特征:单层砂体为顶平底凸的透镜状,顶底均与泥页岩呈突变接触,普遍发育球枕构造(图4B);砂体内部呈块状层理(图4A,B)或具有鲍马序列a、b段(图4C);砂体内部常见大型的红褐色泥砾或者红褐色泥岩撕裂屑(图4A)。3)砂体微观结构特征:岩石薄片中,石英加燧石与长石加其他岩屑比值为1.93,颗粒多为棱角—次棱角状,成分成熟度与结构成熟度均较低(图5,6);且粒度参数显示,分选系数介于2.3~2.8,呈分选差的特征。

在上述实例中,基于上下地层组合、单砂体构造特征、砂体内部微观结构特征这三个层次上论证了三水河剖面块状砂岩为深水环境下的沉积产物,具有悬浮载荷的特征。

5.2 块状砂岩的底床载荷特征

通过与滑塌型重力流沉积的特征进行对比后,发现该剖面的块状砂岩具有底床载荷的特征,判断为洪水触发的异重流沉积形成。1)宏观上:砂岩内部常见紫红色、红褐色泥砾,偶见具有灰黑色包壳及红褐色内核的泥砾,推测为洪水携带的外源泥砾裹加深水泥后形成(图4A);砂体上部具有单向水流特征的爬升交错层理(图4C)。2)微观上:在精细的粒度解析中,单层砂体内部存在多期次的、细—粗—细的复合旋回变化,体现了洪水发育过程中流量及动能的波动变化(图9,10);概率累计曲线呈现出“两段式”的特征,且跳跃与悬浮组分各占50%左右,具有底床载荷与悬浮载荷过渡性特征;频率曲线存在两个峰,主峰呈现出低—高—低的特征,恰好对应于洪水控制作用弱—强—弱的变化(图7,8)。

另外,在沉积特征上,三水河剖面的块状砂岩泥质含量少,砂体纯净。表明在搬运沉积过程中,泥质沉积物被内部淡水形成的上浮羽流裹挟而形成上浮类岩相,从而脱离原来的沉积物;底床载荷部分与悬浮载荷部分形成砂质异重流搬运沉积下来,因此形成的砂体比较纯净且呈现块状层理。

6 结论

(1)三水河剖面块状层理的长石岩屑质极细砂—细砂岩,成分成熟度与结构成熟度均较低,粒度组成呈现底床载荷与悬浮载荷同时存在且贡献相当,粒度参数交汇图上与浊积岩、三角洲砂岩具有明显的区分度,粒度参数在垂向上存在多期分米级复合韵律。

(2)三水河剖面块状砂岩的沉积特征,与砂质异重流形成的块状砂岩具有相似性,认为其成因可能为异重流沉积,沉积阶段上属于牵引流向重力流转化的过渡阶段。

(3)高密度岩石样品的激光粒度分析,对于鉴定异重流沉积砂岩具有一定的参考价值,为深水块状砂岩的成因解释、沉积模式构建提供了新的可能性,同时对于深水沉积区油气勘探具有现实意义。

致谢 本次研究过程中,得到中国石油大学(北京)国家油气勘探重点实验室的大力支持!同时也十分感谢王俊辉老师、龚承林老师及各位同门师兄弟在问题讨论和论文撰写中提出的意见!