车辆贬值损失赔偿的法律基础

2019-09-12张平华

张平华

(山东大学 法学院,山东青岛 266237)

被毁损车辆即便修复如初其市场价值也往往大打折扣,存在所谓的车辆贬值损失(英 Residual diminution in value/德 Minderwert/日 評価損)。(1)本文采用“车辆”贬值损失的概念,而未用“机动车”一词,其原因是:机动车贬值损失容易使人联想起归责问题,应用面较窄;而车辆贬值损失无须考虑归责问题,是对生活事实的全面覆盖。然而,车辆既经修复又何来损失?支持车辆贬值损失赔偿固然可满足全面赔偿的要求,但是否构成过度赔偿进而限制行为自由?(2)我国实务上对此问题不乏深思,参见《钱其东诉张健渶、广州番禺粮食储备有限公司大龙粮油批发中心等交通事故赔偿案》,广州市番禺区人民法院(2011)番法民一初字第991号;《孙妮妮与苏州市东方客运有限公司等交通事故损害赔偿纠纷上诉案》,江苏省苏州市中级人民法院民事判决书(2008)苏中民一终字第0570号。于此背景下,车辆贬值损失的可救济性就颇值探究,其制度设计也难免多元可变。(3)所谓损害的可补救性指某种类型之损害获得法律救济的必要性。其并不意味着受害人一定能获得现实救济,但贯穿于责任构成和法律效果的始终,在制度上确立了归责的可能,大致划定了不法和不幸、责任与自由的界限,也应成为破解车辆贬值损失问题的关键。参见《荷兰民法典》第6:95条;《欧洲侵权法基本原则》第2:201条。Jean-Sébastien Borghetti, Protected Interests and the Scope of Remediable Harm in Tort Law, Sorbonne Assas Law Review 2014.

近年来,我国车辆贬值纠纷持续攀升,(4)在中国裁判文书网上搜索“车辆贬值损失”,共有8748条搜索结果,其中2014年以来有7485条结果;在北大法宝上全文搜索“车辆贬值损失”,共有9738条搜索记录,其中2014年以来有8097条记录。(检索时间:2018年7月1日)《侵权责任法》第19条虽建立了财产损害赔偿的统一规范,但也只是按照市场价格或其他方式确定财产赔偿范围,并未明确贬值损失的可救济性。在起草《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》阶段,人们曾对应否赔偿机动车“贬值损失”问题展开了讨论,最终在上述解释第15条对财产损害赔偿范围的明文规定中,并未承认车辆贬值损失。(5)2012年的司法解释征求意见稿试图有条件地承认贬值损失的可救济性。其第六条规定:因道路交通事故导致受害人的车辆等财产毁损、灭失的损失,包括车辆的维修费用、经营性车辆修复期间的停运损失、因交通事故导致车辆的使用中断所造成的损失、待销售车辆或明确适用于交易目的的车辆的贬值损失以及受害人的其他财产毁损、灭失的损失。前款所称的“车辆的使用中断所造成的损失”,人民法院可以根据受害人为获得通常的替代性交通工具所支付的费用确定;前款所称的“贬值损失”,人民法院可以根据鉴定结论以及该车辆的使用年限、受损程度等其他因素确定。最高人民法院在《关于“关于交通事故车辆贬值损失赔偿问题的建议”的答复》中指出,原则上不应支持车辆贬值损失的诉求。尽管如此,各地法院对车辆贬值损失赔偿的裁判意见并非想象中的“一刀切”式地予以否定,实务上则围绕车辆贬值损失是主观损害抑或客观损害、直接损失还是间接损失、现实损害抑或潜在损害、纯粹经济损失还是物的损害,或者聚焦于缺乏明文规定能否请求赔偿、鉴定结论能否得以采纳等经常发生争议。(6)《山东省高级人民法院2011年民事审判工作座谈会纪要》第13条规定:“机动车贬值损失一般是指机动车发生交通事故后,其使用功能虽已恢复,其本身经济价值却会因发生交通事故而降低所造成的损失,其实质为民法理论上所称的纯粹经济损失。”很多法院以此为由拒绝赔偿贬值损失。参见《万淑芹与张洪杰、青岛正大海尔制药有限公司等机动车交通事故责任纠纷案》,山东省青岛市中级人民法院民事判决书(2016)鲁02民终4794号。四川、江苏、河南等地法院有条件地支持车辆贬值损失赔偿。在《李朝亮等与华建军机动车交通事故责任纠纷上诉案》(2007)成民终字第1613号中,法院支持贬值损失赔偿,认为“原告车辆虽然已得到修理,但是很难完全恢复到原车的性能、规格、安全性等,且在汽车交易市场上对于发生过交通事故的车辆显然估价比无事故的车辆要低。”在“王欢欢与牛志锋机动车交通事故责任纠纷上诉案”中,河南一审法院以司法解释确定的损害赔偿范围无兜底条款为据,事故车辆未转售为由否定贬值损失,二审法院则支持贬值损失。参见《王欢欢与牛志锋机动车交通事故责任纠纷上诉案》,(2014)郑民一终字第2135号。在这一争议过程中人们忽视了系统探析和建构车辆贬值损失赔偿的法律基础。

本文不揣浅陋,试初步回答相关问题,以奠定车辆贬值损失赔偿的法律基础。这主要包括:车辆贬值损失的要素和性质如何?具有何种类型?应否获得赔偿?如何进行赔偿?

一、车辆贬值损失的要素和性质

所谓车辆贬值损失指被毁损车辆经过修理等措施而恢复原状,但基于技术条件限制或交易心理影响等导致其价值减少而引发的损害。车辆贬值损失内涵多元的要素:发生毁损、经过修理、恢复原状、发生贬值等。这些多元的要素向我们描绘了车辆贬值损失首尾相接的发生过程,也预示着这种损害的法律性质及其计算的复杂性。

(一)车辆贬值损失的要素

1.车辆发生毁损。所谓毁损指车辆实体部分被破坏或功能发生减损。未实际侵害车辆,单纯基于交易上的原因所造成的价值减损不构成毁损。例如,因卖方不协助导致买方不能按时过户引起的车辆价值下降。毁损不同于灭失,灭失意味着全损,须赔偿物的全部价值,自然不必再考虑贬值损失。尽管受损车辆能够恢复原状,但费用过巨甚至超过重置价值的一定比例,即构成经济全损。(7)参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林 卢谌译,法律出版社2004年版,第341页。在美国,如果修理费超出重置价值,则修理是不理性、不现实的,损害赔偿应该以重置费用为限。(8)参见 Louis T. Visscher, Tort Damages, Tort Law and Economics, Encyclopedia of Law and Economics, Vol. 1, Second Edition, M.G. Faure, ed., p. 153-200, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009, p.7.我国实务上一般认为,如果受害人的损失已经超过该车的重置费用,车辆发生推定全损,贬值损失就不再重复计算。(9)参见《王德宝与吉林省宇别尔运输集团有限公司等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院民事判决书(2017)吉24民终638号;《中国人民财产保险股份有限公司西宁市分公司电子商务营销服务部与李忠福财产保险合同纠纷上诉案》,青海省西宁市中级人民法院民事判决书(2017)青01民终714号。作为合成物,车辆主要组成部分发生毁损灭失以至于整个车辆不能修复的,例如,“一辆车的车架已经不再能够安全可靠地重新调正”,也构成技术性全损或灭失;主要组成部分发生毁损灭失但可以修复的,车辆不构成灭失;非主要组成部分发生毁损甚至灭失的,对该部分可予以更换新件。

作为财物侵害的两种形态,毁损和灭失于物理形态、功能减损、经济技术评价上存在明显差别,针对这两种侵害的法律应对也明显不同。其要害在于:毁损仅导致物的部分丧失,物的所有权没有消灭,所有者可以依托所有权主张恢复原状;而灭失则导致物的丧失,所有权不复存在,或者说只能转化成价值形态的损害赔偿请求权、重新购置新物请求权等。

2.对毁损车辆进行了修理。何谓“修理”?在物权法上,不动产或者动产被毁损的,权利人可以请求“修理、重作、更换或者恢复原状”。其中“修理”无非为恢复原状的具体措施。《侵权责任法》基本沿用了《民法通则》“责任方式”之规定,列举了停止侵害、恢复原状、赔偿损失等八种责任方式,表面上剔除了与合同之债密切关联的“修理、重作、更换”,事实上这并不妨碍将修理等认定为“恢复原状”的手段。“修理”可以是侵权责任人在实体上进行修补,也可以支付修理费而由原告自行或委托第三人修理。贬值损失不属于修理费之范畴。(10)参见《天安财产保险股份有限公司安庆中心支公司与桐城市中兴车业有限责任公司等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,安徽省安庆市中级人民法院民事判决书(2017)皖08民终726号。

经过“修理”是车辆发生毁损后的常见情形,但并非车辆贬值损失的必备要件。(11)参见Ch. Huber, Der merkantile Minderwert das Ausmaß des Ersatzes im österreichischen und deutschen Recht, ZVR 2006/14, 62 mwN.

“修理”应达到什么标准?我国法并无明确规定。比较法做法不一,美国法上“修理”限于按照市场常规对车辆物理组成部分和使用功能的维修复原,而未扩及到修复其隐蔽瑕疵和市场价值。(12)参见Thomas O. Farrish, Diminished Value in Automobile The Controversy and Its Lessons, 12 Conn. Ins. L.J.53 (2005).奥地利法以最优维修为前提,而不限于赔偿义务人主观上可能负担的最高水平维修,也不限于实际维修水平。(13)参见Ch. Huber, Der merkantile Minderwert das Ausmaß des Ersatzes im österreichischen und deutschen Recht, ZVR 2006/14, 62 mwN.由于修理仅仅是恢复原状的手段,所以修理的标准最终取决于恢复原状的含义。

3.毁损车辆已在实体上恢复原状。恢复原状存在两种不同含义:一是从实体和功能上恢复被毁损之物的应有状态。按照这一含义,修理受损车辆即可实现恢复原状的目的,除外也就不存在什么贬值损失。意大利法曾经认为,维修后的车辆价值当然低于相同状况下未受损的新车,但车辆经过修理就足以使得该车辆恢复到事故发生前的状态。(14)参见[德]U·马格努斯:《侵权法的统一——损害与损害赔偿》,谢鸿飞译,法律出版社2009年版,第205页。此外,意大利最高法院1972年6月23日第2109号判决也实际上承认了车辆贬值损失的可救济性。参见[德]克雷斯蒂安·冯·巴尔:《欧洲比较侵权行为法(下)》,焦美华译,法律出版社2001年版,第180页。美国有些州法院认为,恢复原状仅仅止于物理上、功能上的复原而不需要价值上的填平,也就无须考虑贬值损失。(15)参见Tomes v. Nationwide Ins. Co., 825 S.W.2d 284 (Ky. App. 1991); General Accident Fire & Life Assurance Corp. v. Judd, 400 S.W.2d 685 (Ky.1966).我国台湾地区早期的判例坚持认为:损害赔偿方法以恢复原状为原则,修复受损之物即已实现恢复原状之目的。如果修复后再命赔偿贬值之损害,受害人将受有双重利益。(16)参见1969年我国台湾地区司法判例台上字第989号。二是恢复原状不仅要求在实体或功能上恢复被毁损之物的应有状态,也要求价值上的复原。(17)参见王泽鉴:《物之损害赔偿制度的突破与发展》,载《民法学说与判例研究》,北京大学出版社2015年版,第582页。从损害赔偿的目的角度看,比较法上曾经长期坚持第一种含义,如今随着经济社会的发展,第二种含义逐步得到承认,这也是贬值损失被广为接受的法理基础。由于财产价值须经评估并在交易中才能最终确定,此非人力所能掌控。因此实体上的恢复原状应成为车辆贬值损失的确定起点。当恢复原状不能时,就会产生贬值损失。如果尚未在实体或功能上恢复原状,责任人须继续修理,这一部分不属于贬值损失。维修费用过高的,受害人可以选择请求恢复原状的费用以代替事实上的修理;当毁损过于严重以至于达到推定全损的,责任人应重置车辆、赔偿车辆价值而不必于事实上恢复原状。(18)黄立:《民法债编总论》,中国政法大学出版社2001年版,第377页。

4.车辆价值下降。如果车辆价值没有下降自然就谈不上贬值损失。在美国、奥地利,因“以新换旧”或者采取新工艺而致使车辆价值未受减损甚至增高的,不发生贬值损失。(19)参见Barry Zalma, Diminution in Value Damages: How to Determine the Proper Measure of Damages in Real and Personal Property, Chicago, IL: ABA Book Publishing, 2015, p.216;Ch. Huber, Der merkantile Minderwert das Ausmaß des Ersatzes im österreichischen und deutschen Recht, ZVR 2006/14, 62 mwN.我国有的法院针对“维修中零部件以旧换新,可能存在溢价,从而产生损益相抵”的情况,否定贬值损失的存在。(20)参见《中国人寿财产保险股份有限公司焦作市中心支公司修武县营销服务部与马彬等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,河南省焦作市中级人民法院民事判决书(2018)豫08民终917号;《朱某与刘某财产损害赔偿纠纷上诉案》,甘肃省张掖市中级人民法院民事判决书(2017)甘07民终1223号。车辆价值的判断基准可分为:以受害人为标准确定的主观价值和以市场、行业、鉴定等外在标准确定的客观价值。为判断车辆价值是否下降,法律通常采取客观价值标准。车辆价值下降的主要原因是:经过修理的车辆在后续使用中功能减损,发生安全隐患,技术性能下降;因修理工艺或者更换零件所不可避免的修复损耗;由于受损车辆在交易市场上面临的不被信赖而发生的交易预期下降等。一般而言,车辆越新、配置越高,越不容易通过修理实现恢复原状,越存在明显的价值下降。

(二)车辆贬值损失的性质

1.无形性。车辆贬值损失具备无形性,通常由法院按照市场标准确定或依靠专门机构进行鉴定。而是否存在发达的二手车、事故车交易市场,将决定按照市场标准确定贬值损失的难易;市场是否培养了成熟的行业或人才也将决定鉴定意见的专业性、权威性。在鉴定意见中,人们容易混淆同样表现为价值差额的修理费、折旧费和贬值损失,进而忽视修理费和贬值损失在可赔偿性上的明显差别,导致鉴定结论失效。无形性还会引致一种极端情形:前一次毁损修复后,再次发生毁损的,两次贬值损失将混同在一起无法区分。(21)参见《内蒙古某汽车有限公司与李某等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,呼和浩特市中级人民法院民事判决书(2014)呼民一终字第00262号。

贬值损失容易与同样具备无形性、不确定性的纯粹经济损失相混淆。(22)参见《山东省高级人民法院2011年民事审判工作座谈会纪要》第13条。其实,将贬值损失界定为纯粹经济损失并不意味着其当然就不具备可补救性,例如,美国佐治亚州法院在Royal Capital Development LLC v. Maryland Casualty Company一案中认为贬值损失是纯粹经济损失,但却最终支持了贬值损失的赔偿请求。所谓纯粹经济损失指独立于人身或者财产权利侵害的经济利益损失,因车辆毁损导致的营运收入减少为其典型。车辆贬值损失不独立于汽车所有权,是侵害所有权的直接后果,并非纯粹经济损失。纯粹经济损失比贬值损失具有更高的间接性,《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第15条明确承认停运损失、使用中断损失等纯粹经济损失的可救济性,却并未规定贬值损失,立法上失却均衡。事实上,由于车辆贬值损失与此类纯粹经济损失具有法律性质的类似性,比较法上往往将二者一体处理,如美国北达科他州同时对这两种损失给予赔偿。

2.客观性。车辆贬值损失表现为车辆使用价值或交换价值的下降,凡此两种情形都具有客观性。从修复后的车辆仍可能存在未来安全隐患、交易评价下降等角度看,贬值损失的确具备潜在损害(latent damage)的某些特点,但其不同是:前者于侵害完成后一次性确定地发生,损害赔偿请求权即告成立;后者是未来发生的损害而非现实存在的损害。前者应该于损害赔偿之诉中一并提出,适用共同的诉讼时效,事后提出的贬值损失赔偿请求背离一事不再理原则;后者可以于损害赔偿之诉后提出,适用不同的诉讼时效,构成独立的诉。交易实践中,被毁损车辆的交换价值往往低于未被毁损过者,尽管这种后果可能要经过事后评价才能呈现出来,但这是经济社会发展的客观后果,而非由于事后评价才发生的损害。(23)参见黄茂荣:《技术性贬值、交易性贬值》,载《民事法判解评释》1978年版,第266页。

无论是车辆产权人还是交易相对人都可能因车辆不能完全恢复原状而遭受生理或心理上的痛苦,从这一角度上看,车辆贬值损失又接近于精神损害。(24)在英美法上,不动产贬值损失曾长期归于精神利益损失,对其救济适用侵扰法(Nusaince)。See Thompson-Schwab v Costaki [1956] 1 WLR 335; Laws v Florinplace Limited [1981] 1 All ER 652.然而,原则上车辆贬值损失不能引发法律上的精神损害。根据《侵权责任法》第22条,精神损害赔偿以“侵害他人人身权益”并造成“严重精神损害”为条件。一般而言,车辆贬值损失并未源于人身权益之侵害,不能按照精神损害予以救济,除非该车辆属于人格象征意义的纪念物品,例如车辆为受害人对生前妻子的纪念物。

3.复杂性。车辆贬值损失的法律本质十分复杂,人们很难从“利益说”、“组织说”这两种关于损害本质的常规学说中择其一而定其性。按照“利益说”,车辆贬值损失表现为被毁损车辆修复后的价值降低,须采取主观标准,充分考虑受害人的全部财产状况始得最终评估损害数额。“利益说”契合了全面赔偿的要求,容易证实车辆贬值损失的存在,肯定其可救济性。但不足是:计算过程较为繁琐,计算结果具有主观不确定性;易与营业损失等金钱损失混淆进而扩张贬值损失的范围,须过分依靠相当因果关系限制赔偿,(25)参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004年版,第437页。从而赋予法官过高的裁量权。按照“组织说”,损害为车辆构成成分被毁损而客观上产生的不利益。这将有利于我们聚焦车辆本体确定因物理结构变化所带来的价值降低,无须考虑受害人的主观情形而依据市场价格客观确定贬值损失。该说容易使我们发现并承认与客体紧密关联的技术性贬值、附带的固有性贬值,却容易忽略独立于客体的纯粹固有性贬值损失。“组织说”完全契合有形、直接损失,可对应于恢复原状的救济方式;但对于无形、间接损失,适用该说将背离全面赔偿之目的。此外,“组织说”并未给出确定损害的具体方法。

可见,车辆贬值损失具有无形性、客观性、复杂性等基本属性,这预示着其并非纯然的事实而具有较强的法律属性、明显倚重法律判断,作为构成要件意义的贬值损失和法律效果意义的贬值损失基本融合在一起。

二、车辆贬值损失的类型

类型化是透视复杂事物的必经之路,而车辆贬值损失存在多种分类方式。比较法上,有的以是否发生直接侵害为标准,把车辆贬值损失分为直接侵害后由于不能完全修理所导致的贬值损失,以及基于间接侵害而产生的市场价值贬损;(26)参见Timothy J. Muldowney & Kendall W. Harrison, Stigma Damages: Property Damage and the Fear of Risk, 62 Def. Couns. J. 526 (1995).有的按照侵害次数不同,将车辆贬值损失分为基于一次侵害和基于多次侵害而发生的贬值损失。立足于车辆贬值损失的可救济性,最重要的是基于事实形态而进行的分类。

如果不考虑损害的发生原因,而仅基于损害事实自身的形态,车辆贬值损失可分为技术性贬值和固有性贬值。

1.技术性贬值(Repair-related diminished value)。又称与修理相关的贬值损失,指受损车辆经过修理后,基于现有维修技术与科技水平的限制,客观上难以完全恢复到事故发生前的状态,以致车辆价值的下降。技术性贬值又可分为实体性贬值和功能性贬值。

(1)实体性贬值。实体性贬值是指因修理技术的瑕疵导致车辆结构或部件无法恢复到事故发生前的状态而造成的损失。例如,原车金属结构因碰撞而发生衰弱、无法复原;修理后仍存在无法克服的噪音或车身震动等。实体性贬值通常在受损车辆修理完毕后就已发生并最终确定。

(2)功能性贬值。功能性贬值是指受损车辆经过修理后,其使用寿命、安全系数、舒适度降低带来的功用损失。例如,车辆整体的舒适度和安全性能得以下降;维修所用零件与原车无法完善协调等。功能性贬值也发生于车辆修理完毕之时,但经常是在后续使用之中才能体现出来并最终确定。

技术性贬值虽然是依靠现有技术条件或水准无法避免、无法克服的结果,但该结果却不应由受害人承担,否则会有失公平。技术性贬值以最优维修为前提,对其赔偿应不同于维修费,但却往往以修理费为基础。技术性贬值可能会在未来进一步引发新的损害,这使其与潜在损害的运行机理相似,所不同者在于贬值损失是现实客观发生的损害,可通过市场手段加以确定,具有可救济性;而潜在损害是未来可能发生的、不确定的损害,一般不具有可救济性。(27)参见Nicholas J. Mullany, Reform of the Law of Latent Damage, 54 Mod. L. Rev. 349 (1991).当然,如果潜在损害转化为现实损害,这种现实损害又可以表现为修理费和贬值损失。在美国的Rosenfield v. Choberka案件中,因被告过失使原告新购几周的车辆遭受了严重损害,原告将车完全修好投入使用,被告支付了全部修理费。几个周后发现车辆转动装置失灵,不得不再次进行修理。法院支持了原告再次提出的修理费及贬值损失赔偿请求。(28)参见Timothy J. Muldowney & Kendall W. Harrison, Stigma Damages: Property Damage and the Fear of Risk, 62 Def. Couns. J. 534(1995).

技术性贬值和通常折旧(depreciation)都表现为无形的价值下降,又在事实上混合为一体。有的法院和保险实务并不区分折旧损失和贬值损失,一概将其确立为免责事由。(29)参见《徐州金河汽车销售服务有限公司与徐州恒信汽车贸易有限公司等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,江苏省徐州市中级人民法院民事判决书(2017)苏03民终3541号;《民安保险(中国)有限公司电话营销专用机动车辆保险条款》第1章第5条、第2章第6条、第3章第4条。诚然,在一定意义上技术性贬值可被视为加速进行的、扩大幅度的折旧,但二者还是存在明显区别:技术性贬值是偶然发生的、具有不确定性的损失,而通常折旧是车辆使用过程中必然发生的、可预见的自然损耗。技术性贬值存在计算难题,而通常折旧可按照折旧率准确计算,取决于当事人的约定、交易习惯、鉴定结论等因素。其中,我国各保险公司制定的关于折旧率的格式条款可具备交易习惯的作用。(30)例如,《中国人民财产保险股份有限公司机动车保险条款》第18条第2项规定:被保险机动车的折旧按月计算,不足一个月的部分,不计折旧。9座以下客车月折旧率为0.6%,10座以上客车月折旧率为0.9%,最高折旧金额不超过投保时被保险机动车新车购置价的80%。折旧金额=投保时的新车购置价×被保险机动车已使用月数×月折旧率。审判实务针对各种侵害也都具有比较成型的计算法则。基于上述区别,如果受害车辆是旧车的,只有扣除通常折旧后的价值减损才属于贬值损失。如果采用“以新换旧”的方式进行赔偿的,在进行损益相抵时须同时扣减贬值损失和通常折旧。

2.固有性贬值(Inherent Diminished Value/Stigma damages)。固有性贬值又称交易性贬值、商业减值损失,指即便被毁损车辆于物理上已经回复到受损前的状态,但仍可基于交易心理影响而产生的价值下降。所谓交易心理并非指被侵害人担心其物价值减少,而是指受损车辆的购买人就毁损之物常顾虑其后会出现相关瑕疵,所导致车辆市场价值下降。(31)参见王泽鉴:《损害赔偿》,三民书局2017年版,第208页。单纯主观心理无法确定,又难以举证,但可通过市场评估或专业鉴定摆脱主观影响实现客观化。一般而言,车辆越旧价值越低,贬值损失的计算基准随之降低,未来发生与事故相关瑕疵的几率也降低,固有性贬值也就越来越小。(32)[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004年版,第469页。固有性贬值可进一步分为附带的固有性贬值与纯粹固有性贬值。

(1)附带的固有性贬值。附带的固有性贬值指发生物理毁损的车辆,即便客观上已经修复仍然存在的贬值损失。

(2)纯粹固有性贬值。纯粹固有性贬值是指车辆虽遭侵害但并未发生实体毁损(例如暴雨过后的泡水车),不需要多少物理修复,受害人却因车辆价值下降而遭受的贬值损失。通常情况下,法院不愿意支持纯粹固有性贬值,理由是:其无形化程度较高;(33)参见Timothy J. Muldowney & Kendall W. Harrison, Stigma Damages: Property Damage and the Fear of Risk, 62 Def. Couns. J. 529(1995).未出现“实际损害”(美国俄亥俄州法院);因果关系较为主观,可能完全建立在传言、臆断、担忧的基础上。(34)参见Alex Geisinger, Nothing but Fear Itself: A Social-Psychological Model of Stigma Harm and Its Legal Implications, 76 Neb. L. Rev. 456 (1997).

总体上说,技术性贬值是直接损失、固有性贬值是间接损失。(35)Barry Zalma, Diminution in Value Damages: How to Determine the Proper Measure of Damages in Real and Personal Property, Chicago, IL: ABA Book Publishing, 2015, p.215.技术性贬值的可救济性要明显高于固有性贬值。如要摆脱主观影响实现固有性贬值的客观化,所依赖的途径无非有二:一是只有固有性贬值构成永久性损失的才具有可救济性。美国犹他州法院指出,只有贬值损失是长期的、稳定的对财产之负面感受引发的市场价值下降,才可获得赔偿。(36)参见Stephen T. Etheredge, Recovery of Stigma Damages, 67 Ala. Law. 260 (2006); Timothy J. Muldowney & Kendall W. Harrison, Stigma Damages: Property Damage and the Fear of Risk, 62 Def. Couns. J. 526 (1995).如果这种损失并不稳定或频繁周期性(cyclical)地出现,则不具有可救济性。二是按照市场评估或鉴定确定贬值损失。美国许多评估机构的主业是固有贬值损失评估,而不涉及技术性贬值。因为后者须个别化确定且定损成本较高,所产生的差异将会在受害人、修车店、消费者、保险公司之间产生争议进而存在诉讼之必要。(37)参见Keith Smith, The Secret of Diminished Value in Louisiana, http://diminishedvaluemethod.com/Ebook/The_Secret_of_Diminished_Value_in_Louisiana.pdf, Visited on June 18, 2018.当然,以上分类并不意味着各类贬值损失泾渭分明,事实上不同类型的贬值损失之间存在交融、关联。加拿大亚伯达省高院指出,尽管贬值损失存在类型差异,但实际上可将不同类型看成同一类型。在奥地利,有部分学者认为没有必要区分贬值损失的类型,司法实践长期以来也未做区分。考茨欧(Koziol)教授认为应当进行严格区别,因为二者的计算方法不同:技术性贬值可根据主观-具体标准进行计算,而固有性贬值则无法遵循该计算方法。(38)Ch. Huber, Der merkantile Minderwert das Ausmaß des Ersatzes im österreichischen und deutschen Recht, ZVR 2006/14, 62 mwN.

三、车辆贬值损失赔偿的责任构成

任何法律一般不会完全排除或无条件承认特定损害的可救济性,而更为常见的做法是走折中路线,即设定特定的责任要件或法律效果,以确立对贬值损失进行法律救济的现实路径。(39)有法院认为,损害赔偿应以“法律法规有规定者为限,而车辆贬值损失并非法定的赔偿项目”。“根据最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第15条,财产损失范围已经明确,且该条文并没有兜底性条款,贬值损失不属于本案赔付范围,原告请求赔偿车辆贬值损失的部分缺乏法律依据。”我们认为,车辆贬值损害赔偿是全面赔偿原则的产物,这意味着损害赔偿项目不应法定,即便法律未规定贬值损失,也可通过责任要件和法律效果落实其可补救性。参见《代胜坤诉彭亦荣等财产损害赔偿纠纷案》,上海铁路运输法院民事判决书(2008)沪铁民初字第228号;《王玉静与张赋譞等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,天津市第一中级人民法院民事判决书(2017)津01民终4942号。所谓责任构成包含四个方面的考量:

(一)损害

1.损害之严重性。一般认为,若车辆遭受之损害轻微,可通过修理完全恢复车辆的交换价值及整体使用性能,则不存在贬值损失。反之,在尚未构成全损的情况下,车辆受损程度越重,其使用价值或者交换价值下降越明显,贬值损失的可救济性也就越高。北京市高院在原则上不赔偿贬值损失的前提下,“对于购买年限或行驶里程相对较短的车辆造成严重损害,足以使车辆严重贬值,给车辆所有人造成重大损失的,可酌情赔偿其贬值损失。”(40)《北京市高级人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件的会议纪要》(2013年4月7日)。其中车辆严重损毁、足以使车辆严重贬值一般是指交通事故致使车辆安全性、操控性或稳定性无法通过维修恢复原有性能的情形。

如果损害事故导致车体结构受损,则通常可构成严重损害。在日本,一辆奔驰车的车体中心在事故中遭受强大撞击,贬值损失被评估为修理费的20%;一辆丰田工程公司汽车的车体构架受到损伤,其贬值损失被认定为250520日元。(41)参见[日]日弁連交通事故相谈ヤンター东京支部:《民事交通事故诉讼损害赔偿算定弁準(上卷)》,大东印刷工业株式会社2016年版,第221页以下。我国有法院认为,“陈志祥的车辆虽购买仅四天便在本案交通事故中受损,但其受损部位为左后灯、右后灯、后围、后保险杠、左车身侧面结构件、后行李箱及行李箱盖,上述受损部位并非车辆关键部件,车辆经维修后,其使用价值的减损不明显存在。故其主张车辆贬值损失及鉴定费,不予支持。”(42)《陈志祥与叶小秋等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,浙江省温州市中级人民法院民事判决书(2017)浙03民终1837号。在另一起案件中,法院认为,“具体维修项目中并不涉及发动机、底盘、制动设备等车辆的关键部件,对于车辆的安全驾驶性能影响不大,并非比较严重的交通事故,故本院认为一审未支持李聪云关于贬值损失的主张并无不当。”(43)《李聪云、杨光等侵权责任纠纷案》,江苏省常州市中级人民法院民事判决书(2016)苏04民终689号。

2.维修费高低。维修费高低可以直观反映受损严重性,数额越高越会引发贬值损失。在德国,如果修理费用低于重置费用的10%,则属于轻微损失,贬值损失可忽略不计。(44)AG Karlsruhe 1998, 13;AG Leipzig 2001, 420.我国实务中也有当事人约定,“车损额达到或超过3000元,客户还需向甲方加付相当于车损30%的车辆贬值损失等。”(45)《蓬江区德成汽车租赁服务部诉欧阳国志等车辆租赁合同纠纷案》,广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书(2017)粤0703民初1740号。

3.车辆价值大小。车辆价值越大,贬值损失的可救济性越高,车辆贬值损失的赔偿范围也越高;反之亦然。(46)Muenchener Kommentar/BGB § 249 Rn. 56. F.Kamelreiter, F.Kersche, B.Wielke, Merkantile Wertminderung - ein fiktives Problem, Zeitschrift fuer Verkehrsrecht,Volume: 56, Issue Number:1, 2011.车辆价值因车型规格等级、车龄、行驶里程、转手次数而有所不同。德国实务上曾认为,购买5年以上或者行驶10万公里以上的车辆就不会发生贬值损失。(47)OLG Frankfurt DAR 1984, 319 OLG Karlsruhe NZV 1990, 387 OLG München SP 1992, 139; OLG Oldenburg NJWRR 2007, 1250; OLG Frankfurt VersR 2005, 1742 f.晚近德国实务又推翻上述经验法则,承认随着修理技术的发展,如果车型非常受欢迎、车辆保值性很高,贬值损失不受车龄、行使里程的影响。在美国,原则上只有事故发生前价值不菲、成新率较高的车辆才可赔偿贬值损失。但纽约等州认为,如果车辆属于发行量极少甚至独一无二的可增值类型,原告能够证明修理不能恢复其原有市场价值的,还应赔偿固有性贬值损失。在日本,一辆已登记三年半的丰田Alphard商务车行驶里程达到了43974公里,但由于该车市场价格高昂,维修成本较高,最终法院承认了相当于修理费用10%的贬值损失(1992794日元)。

在车辆价值和受损严重性这两个因素中,车辆价值具备决定作用,受损并不严重的高价值车辆也可获得贬值损失赔偿。在日本,一辆注册4个月、行驶5576公里的宝马三厢豪华轿车遭遇损害事故后,没有出现基本的结构部分损伤,但法院同时支持了修理费用和贬值损失赔偿。(48)参见[日]日弁連交通事故相谈ヤンター东京支部:《民事交通事故诉讼损害赔偿算定弁準(上卷)》,大东印刷工业株式会社2016年版,第221页。一般而言,车辆价值越高,车辆贬值损失的赔偿范围自然也就越高。德国实务上认为,一般新车贬值损失的赔偿数额应低于修理费的30%,而价值较高汽车的贬值损失则可高达修理费的50%。在“曹辛荣与苏小峰机动车交通事故责任纠纷”一案中,法院考虑到曹辛荣的小型越野客车系原装进口高档车,事故发生时购车尚不到三个月的实际情况,酌情赔偿贬值损失30000元。(49)参见《曹辛荣与苏小峰机动车交通事故责任纠纷再审民事判决书》,陕西省高级人民法院民事判决书(2014)陕民提字第00046号。在另一起案件中,韩文林的车辆在购买后距离登记时间不到两个月即发生交通事故,被撞损失严重,且经鉴定韩文林的车辆存在贬值损失,故该损失应由全责方薛满晶承担赔偿责任。薛满晶以车辆贬值损失属于间接损失且不属于交通事故财产损失范围,本院不予采信。参见《薛满晶与韩文林机动车交通事故责任纠纷上诉案》,北京市第二中级人民法院民事判决书(2017)京02民终5677号。

可见,车辆价值高低与贬值损失的可救济性呈现正相关关系,这体现了不同权益对被侵害的敏感性上的差异,也意味着不同权益的损害须对应于不同规格的救济,其与平等无关而只是损害赔偿的正常情形。(50)参见Jean-Sébastien Borghetti, Protected Interests and the Scope of Remediable Harm in Tort Law, Sorbonne Assas Law Review 2014.

(二)因果关系

当前我国审判实务中存在一种明显的倾向:如果认为车辆贬值损失是直接损失,就承认其可赔偿性;如果认为是间接损失,则否认其可赔偿性。(51)参见《代胜坤诉彭亦荣等财产损害赔偿纠纷案》,上海铁路运输法院民事判决书(2008)沪铁民初字第228号;《江立新与汪荣祥机动车交通事故责任纠纷上诉案》,安徽省黄山市中级人民法院民事判决书(2017)皖10民终427号;《上虞市汇通汽车有限公司诉王江锋等道路交通事故财产损害赔偿案》,浙江省上虞市人民法院(2006)虞民一初字第1194号;浙江省绍兴市中级人民法院(2007)绍中民一终字第375号。正是因此,《机动车交通事故责任强制保险条款》(中保协条款[2006]1号)第10条明确将车辆贬值损失列入了交强险绝对免赔范围。不过,既然《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第15条明确将作为间接损失的停运损失、使用中断损失等纳入了侵权损害赔偿的范围,那么也应该接受作为直接损失的技术性贬值。即便是固有性贬值,也仅仅意味着损害与加害行为的因果关系结合程度较远,但绝不意味着凡属于间接损失就不得赔偿。其实,直接损失、间接损失表面上是对损失的分类,实则是在描述因果关系的不同形态。在车辆贬值损失赔偿案件中,因果关系具有何种特殊性?

1.不同行为所对应的因果关系存在差异。车辆贬值损失的致害行为通常是积极作为,例外的是消极不作为。其中,消极不作为的典型有“物业公司未妥善保管车辆致其受损而价值下降”、(52)参见《陈书豪与南京武宁房地产开发有限公司、南京青和物业管理有限公司财产损害赔偿纠纷案》,载《最高人民法院公报》2013年第5期。“质权人未及时实施质权导致质物发生贬损”等。(53)最高人民法院中国应用法学研究所:《人民法院案例选》(2003年第2辑),人民法院出版社2004年版,第256页以下。由于消极不作为的侵害以行为人存在积极作为义务为前提,而行为人是否负有积极作为义务是综合周围因素进行利益衡量的结果。法官须在因果关系和违反行为义务之间目光流转,(54)参见[瑞]海因茨·雷伊:《瑞士侵权责任法》,贺栩栩译,中国政法大学出版社2015年版,第167页。往往是确认了违反行为义务也就同时证成了因果关系。

2.贬值损失的无形程度越高,因果关系在归责中的决定作用越高。比起固有性贬值,技术性贬值的因果关系较为直接、表见。其中的实体性贬值更为显现、更易举证,而功能性贬值多建立在实体性贬值的基础上,属于实体侵害的衍生结果,其因果关系则具有远隔性,只能依靠技术标准、行业测评予以鉴定。固有性贬值往往须倚赖市场情形摆脱主观色彩,其因果关系因社会发展程度和市场完备程度而异。为限制贬值损失赔偿,很多法院严格把握固有性贬值的鉴定,要求原告必须提交鉴定机构或评估机构出具的合法、有效的鉴定结论,否则其直接因原告证据不足而否认贬值损失的因果关系。(55)参见《陈清明诉唐德华财产损害赔偿纠纷案》,成都高新技术产业开发区人民法院民事判决书(2010)高新民初字第151号。但鉴定结论并非车辆贬值损失赔偿的必要条件或最终途径,必要时法院有权综合具体情形酌定贬值损失。(56)王泽鉴:《损害赔偿》,三民书局2017年版,第207页。不同国家、不同地区对贬值损失的应对不同,其因果关系的判断方式也具有典型区域性。比较而言,法院愿意承认修理后仍存在的技术性贬值;(57)参见Alex Geisinger, Nothing but Fear Itself: A Social-Psychological Model of Stigma Harm and Its Legal Implications, 76 Neb. L. Rev. 455(1997).仅仅基于担忧(proximal fear),完全从公众感觉的角度得出的固有性贬值则很难获得赔偿。(58)参见John C. Mcmeekin II, John Ehmann, Aaron S. Mape, Stigma Damages and Diminution of Property Claims in Environmental Class Action, 24 Environ. Claims J. 260-287 (2012).

3.贬值损失的合理预见与因果关系。为期公平合理,人们通常要求只有能够预见的贬值损失才可赔偿,超出预见范围的损失则不能获得救济。(59)参见《巨额赔偿冤不冤 保险能否远离豪车天价赔偿》,载《人民日报》2012年4月18日。所谓预见以社会一般理性人为标准,当车辆贬值损失越来越趋向于形成社会共识时,人们越容易接受因果关系的相当性。(60)参见《李晓微等诉北京中关村国际商城发展有限公司侵权责任纠纷案》,北京市昌平区人民法院民事判决书(2016)京0114民初4668号。正是因此,国内外对于待售新车贬值损失的可赔偿性已形成共识,法院愿意承认此类贬值损失和侵害行为之间的因果关系。“原告被损坏的三辆车均是待销售的商品车,造成损坏后虽通过修复可以不影响商品车的使用性能,但势必影响商品车的交换价值,所产生的车辆贬值损失是确定的、可以预见的,且与本次交通事故具有直接因果关系。”(61)《唐山冀东安信汽车销售服务有限公司诉董晓文等机动车交通事故责任纠纷案》,秦皇岛经济技术开发区人民法院民事判决书(2015)秦开民初字第1005号;《珠海市XXXX维修有限公司诉郑某某等财产损害赔偿纠纷案》,珠海市香州区人民法院民事判决书(2015)珠香法民一初字第1043号。必须指出,从结果意义上看,相当性之于因果关系与合理预见之于过错并无多大差别。(62)[德]埃尔温·多伊奇 汉斯-于尔根·阿伦斯:《德国侵权法》,叶名怡、温大军译,中国人民大学出版社 2016 年版,第25页以下;Benjamin C. Zipursky, Foreseeability in Breach, Duty, and Proximate Cause, 44 Wake Forest L. Rev. 1248 (2009).但就大陆法系传统而言,相当因果关系适用于侵权法,而合理预见规则适用于违约责任。从侵权法角度看,缺少可预见性并不意味着贬值损失一律不予赔偿。(63)参见Jodie Hierlmeier, The Enigma of Stigma: A New Environmental Contamination Challenge Facing Canada's Judiciary, 11 Dalhousie J. Legal Stud. 187 (2002).相反,我国有些法院明确对超出预见范围的贬值损失给予赔偿,(64)参见《北京天恒瑞海物业管理有限责任公司与刘荣昌等服务合同纠纷上诉案》,北京市第二中级人民法院民事判决书(2017)京02民终12766号。这就涉及按照“法规目的”确证因果关系相当性的问题。

4.“法规目的说”在贬值损失因果关系的确立上可发挥重要作用。基于贬值损失的无形性、不确定性,许多时候无法简单地在逻辑或经验层面上确立因果关系,而只能依靠法规目的说进行归责。在解释评价法规目的时,法院须结合侵权法的基本功能、社会需求等判断应否赔偿贬值损失。因果关系绝非单纯事实判断,而具有事实、法律的双重属性。例如,在暴雨导致停车场车辆浸水案件中,法院认为,“相关部门在暴雨发生前已进行了预警,但被告疏于及时采取合理措施,导致本次水浸事故的发生,造成停车场内的车辆大面积被淹,社会影响面广,被告在主观上存在重大过错,支持车辆贬值损失有利于被告进一步加强管理,发挥侵权责任法的预防和制裁功能。”(65)《广州市康富物业管理有限公司诉冯显铨等财产损害赔偿纠纷案》,广东省广州市中级人民法院民事判决书(2017)粤01民终19448号。

由上可见,车辆贬值损失赔偿的因果关系并无确定的判断公式或法则,是综合行为属性、无形程度、可预见性、“法规目的”等因素进行考量的结果。

(三)过错

这里的过错绝不意味着对车辆贬值损失赔偿必须适用过错责任原则,而只是在强调过错完全应成为归责时的考量因素。关于过错与贬值损失赔偿之关系,比较法上存在两种做法:一是法国、德国等国认为过错程度对贬值损失的可救济性并无影响;二是奥地利、瑞士则坚持过错严重程度越高,车辆贬值损失的可救济性越高。我国侵权归责原则上不考虑被告的过错程度。无论是过错侵权责任,还是适用无过错责任的机动车道路交通事故责任,只要行为人存在轻过失即须承担全部赔偿责任。实务上却不乏例外。例如,在一起因为错误保全导致车辆贬值损失的案件中,法院认为,正是因为被告具有通过保全而损害原告的故意或重大过失,所以其必须赔偿由此导致的贬值损失。(66)参见《李正辉诉柴国生财产损害赔偿纠纷案》,最高人民法院民事裁定书(2012)民申字第1282号。我们认为,考虑到下列因素,应该例外承认过错程度对贬值损失赔偿也有重要影响:其一,侵权责任的构成要件具备相互影响性,较高程度的主观过错往往同时意味着因果关系的相当性或较高的可预见性。据此,如果被告主观过错程度较高,贬值损失也具有较高的可救济性。其二,从责任均衡角度看,在故意或重大过失导致车辆毁损的案件中,贬值损失应具有更高的可救济性及赔偿范围。这将有利于预防违法行为,惩罚严重违法。其三,在承认贬值损失可保性的前提下,故意侵害往往被认定为保险免责事由,此时如果再不承认贬值损失的侵权损害赔偿,将更加不利于受害人。

(四)车辆转售与贬值损失赔偿

德国联邦最高法院曾经认为,只有在出卖车辆时真实存在的贬值损失才可获得赔偿。(67)参见[奥]库齐奥:《侵权责任法的基本问题(第一卷):德语国家的视野》,朱岩译,北京大学出版社2017年版,第81页。如果车辆未予出售,则贬值损失无法确定,法院也将拒绝赔偿。日本最高法院有的判例持类似见解,认为交通事故导致机动车损坏而其又被出售的,受害人有权请求事故当时的价格与处分费用之间的差额。(68)参见[日]圆谷峻:《判例形成的日本新侵权行为法》,赵莉译,法律出版社2008年版,第192页以下。我国也有法院认为,“贬值损失应是车辆修复后的价值与未遭受损害前价值的比较后的差额,此种差额只有在交易过程中才会产生,若不进行交易应当不存在损失。”(69)《张志勇与刘永机动车交通事故责任纠纷上诉案》,辽宁省盘锦市中级人民法院民事判决书(2017)辽11民终315号。基于上述通行做法实务上又派生下列结果:

1. 缺乏交易性的车辆,如救护车、警车、消防车等公共用车,原则上不存在贬值损失。

2.待售车辆或者运输中的新车遭受毁损的,其贬值损失更容易获得赔偿。如果是运输中的新车、4S店中的待售车辆遭受侵害的,我国实务上普遍承认车辆贬值损失的可救济性。例如,根据《浙江省高级人民法院民一庭关于审理道路交通事故损害赔偿纠纷案件若干问题的意见(试行)》第20条,“只有待售或者运输中的新车遭遇交通事故等特殊情况下才能酌情予以赔偿”。有的法院认为,“恒信公司受损车辆系汽车专卖店的在售新车,对恒信公司来说其用途并非使用,而是用于交易兑现价值”,因此应赔偿其遭受侵害后发生的贬值损失。(70)参见《徐州金河汽车销售服务有限公司与徐州恒信汽车贸易有限公司等机动车交通事故责任纠纷上诉案》,江苏省徐州市中级人民法院民事判决书(2017)苏03民终3541号。至于因车辆毁损导致买卖合同中的车辆所有者不能如约交付车辆而产生的利润损失等,则属于纯粹经济损失,不可获得赔偿。(71)参见《天津博超物流有限公司与天津金瑞汽车销售有限公司与杜自卿机动车交通事故责任纠纷案》,天津市第二中级人民法院民事判决书(2016)津02民终4839号。

3.车辆毁损后又将其出售而产生的贬值损失赔偿。由于法律强调了卖方的信息披露义务,卖方不得隐瞒车辆曾被毁损的事实,交易中贬值损失的发生会更加明显。在毁损车辆被转售的情形下,只有对加害人主张贬值损失才能转移转售中的贬值损失风险。如果受害人故意隐瞒的,法律不应该保护恶意当事人,受害人无权向侵权人主张贬值损失。如果这种隐瞒构成欺诈的,事故车的买方可以主张惩罚性赔偿。(72)根据我国审判实践,卖方违反告知义务的未必构成欺诈。在最高人民法院17号指导性案例中,法院查明,消费者从经销商处购买价值13万元的新车,但经销商交车前对该车的叶子板、门进行了喷漆或钣金,更换过底大边卡扣、油箱门及前叶子板灯总成。法院认定经销商违反告知义务构成欺诈,适用惩罚性赔偿。参见《张莉诉北京合力华通汽车服务有限公司买卖合同纠纷案》,北京市第二中级人民法院民事判决书(2008)二中民终字第00453号。如果买方明知所购车辆贬值缺陷的,也可以不按照贬值价格进行交易,相应地侵权受害人(卖方)就无权主张贬值损失。如果受害人已经实际出售受损车辆的,车辆贬值完全变为现实,贬值损失应按照受损车辆的实际出卖价格而非客观市场价格计算。(73)2009年7月7日《最高人民法院印发〈关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见〉的通知》(法发〔2009〕40号)第9条指出,“在当前市场主体违约情形比较突出的情况下,违约行为通常导致可得利益损失。根据交易的性质、合同的目的等因素,可得利益损失主要分为生产利润损失、经营利润损失和转售利润损失等类型。”车辆贬值损失可以类推适用转售与未转售的区分而采取不同的计算方法。后续交易并不限于时间上绝对后于侵害。如果交易发生于侵害之前,因侵害导致交易损失的,这种损失也可以按照贬值损失处理。

4.赠与车辆的贬值损失赔偿。如果受害人将受损车辆赠与他人,或者以明显低于市价的价格将受损车辆转让给第三人,此时应视为受害人未实际出售受损车辆,车辆贬值损失的数额仍按照抽象标准进行计算。

应该强调,侵权行为发生后,贬值就已经现实发生。交易只是贬值损失的确定方式或实现手段,却不是发生贬值损失的必要前提。若以被害人须出售其物而计算固有性贬值,则被害人将被迫在出售车辆获得赔偿或保有车辆放弃赔偿之间有所选择,(74)王泽鉴:《损害赔偿》,三民书局2017年版,第209页。从而干涉了受害人的选择自由。目前,比较法已经抛弃了以转售作为贬值损失赔偿条件的做法,按照客观标准(例如一定比例的修理费)计算贬值损失进行即时赔偿。顺便指出,固有性贬值在我国台湾地区被翻译为交易性贬值,暗示其与交易的紧密关系。为防止因文害意,本文将该译名改为固有性贬值。

总之,只有造成严重损害、满足相当性因果关系或符合法规目的要求的车辆贬值损失才能获得赔偿,且这种赔偿并不以出售车辆为必要。车辆贬值损失不能依据确定的法律规则进行简单的技术评价得出其可救济性,事实上,责任构成的每个要件都内含多重因素或可能,需要充分考虑公共秩序、经济效益等进行综合考量。

四、车辆贬值损失赔偿的责任效果

(一)赔偿方法

侵害财产的民事救济方法可整体上分为恢复原状或金钱赔偿。在法律模式上,凡坚持恢复原状优先者为恢复原状主义;反之为金钱赔偿主义。不同模式中判断是否存在车辆贬值损失和如何赔偿车辆贬值损失的难易程度存在差别。

《德国民法典》坚持恢复原状主义,其第249条规定:“负损害赔偿的义务者,应回复负赔偿责任的事故发生前的原状。”据此,物被毁损的场合,将首先侧重于物理上的复原,这种复原并不能涵盖贬值损失。(75)[德]埃尔温·多伊奇 汉斯-于尔根·阿伦斯:《德国侵权法》,叶名怡、温大军译,中国人民大学出版社 2016 年版,第218页;[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004年版,第433页。贬值损失属于第251条规定的“以恢复原状为不可能或不足以赔偿债权人”之情形,受害人有权据此请求加害人承担金钱赔偿责任。(76)OLG Saarbrücken, Urteil vom 16. Mai 1994, Az: 4 W 174/94-12可见,在恢复原状主义模式下,人们更容易发现修复措施之不足,贬值损失具有更高的可识别性。我国台湾地区民法典第215条也有类似规定,“不能回复原状或回复显有重大困难者,应以金钱赔偿其损害。”于此情形下,金钱赔偿只是恢复原状的补充,二者并非并重。台湾地区裁判上曾认为,两者并用会发生加害人双重赔偿、受害人获得不当利益的问题,据此否定贬值损失的可救济性。2003年台上字第276号判决纠正了这一错误认识:“于物被毁损时,被害人除得请求赔偿修理费用外,就其物因毁损所减少之价值,于超过修复费用之差额范围内,仍得请求赔偿。”(77)民法债编修订后,物的损害赔偿突出强调受害人有金钱赔偿请求权,但并不排除要求恢复原状,从而更有利于对被害人提供周密之保护。参见王泽鉴:《民法概述》,北京大学出版社2011年版,第237页。基于此,受害人可以请求加害人修理事故车辆,并主张贬值损失;也可以自行修理或委托4S店修理并主张贬值损失,但由此产生的费用却未必客观、合理;在修理成本过高或不能修理时,受害人还可以直接请求加害人支付受损车辆减少的价款,该价款同时包含修理费与贬值损失。

美国侵权法坚持金钱赔偿主义,其并不在乎被毁车辆的现实复原而是折算成修理费进行金钱赔偿,该折算过程容易忽视贬值损失,或者贬值损失被混同在金钱损失中不容易被识别出来。(78)日本法认为,物件受损的,如果可以修理的话,则以修理费为赔偿额。如果修理费过高,超过毁损前的市场价与毁损后的市场价的差额的话,则以市场价的差额为赔偿额。即便通过修理还是价格下降,则应该赔偿该减少的价格。参见[日]吉村良一:《日本侵权行为法》,张挺译,北京大学出版社2013年版,第122页。现在比较通行的做法是区分临时性损害和永久性损害,如果损害是临时的、可被修复的,法院将首先支持修理费而不是贬值损失。只有在经修理后仍然永久存在损失的场合,受害人才有权主张贬值损失。(79)参见Timothy J. Muldowney & Kendall W. Harrison, Stigma Damages: Property Damage and the Fear of Risk, 62 Def. Couns. J. 526 (1995).《侵权法重述》(第二次)第928条规定,对动产的伤害未致完全毁坏其价值之程度者,有请求权之人有权获得下列之损害赔偿:(a)动产受伤害前与受伤害后价值之差额;或于适当之案件,有请求权之人选择修缮或重建动产之方式者,修缮或重建之合理费用,及动产之原价值与修缮后价值之差额之适当津贴;以及(b)使用之丧失。根据本条评注,侵权人要承担采取合理修理措施后的风险,如果修理不能完全复原,则其赔偿额可能高于依评估计算的价值差额。

我国大陆民法坚持全面赔偿原则,损害赔偿包括恢复原状和金钱赔偿两种基本方法。即便法律没有明文规定贬值损失,也并不排斥其金钱赔偿。《民法通则》第117条第二款规定:“损坏国家、集体财产或者他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的,侵害人并应当赔偿损失。”贬值损失可纳入到上条“其他重大损失”之列。《侵权责任法》第19条规定:“侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。”无论按照“市场价格”还是采取“评估鉴定”等其他方式计算,其中都可包含贬值损失。《物权法》第36条规定:“造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。”第37条规定:“侵害物权,造成权利人损害的,权利人可以请求损害赔偿,也可以请求承担其他民事责任。”就物权法第36、37条的规范关系看,贬值损失可以是恢复原状之后的损害赔偿。

(二)计算公式

损害赔偿的计算标准存在抽象、具体之分。为了平等对待受害人、统一裁判尺度、降低理赔成本,贬值损失赔偿原则上须采取抽象标准进行客观计算,(80)参见Louis T. Visscher, Tort Damages, Tort Law and Economics, Encyclopedia of Law and Economics, Vol. 1, Second Edition, M.G. Faure, ed., p. 153-200, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009, p.7.例外地,如果受害人实际出售受损车辆,或者适用抽象标准对受害人显失公平的,则应考虑受害人的主观情况、适用具体标准。对此,存在两个值得研究的问题:其一,车辆主观价值是否直接影响贬值损失?如果所毁损者是具备人格象征意义的车辆,其主观价值较高,毁损结果将超出加害人之合理预见。此时,如果完全适用抽象标准将对受害人不公;反之,如果径行按照主观价值计算又会导致赔偿制度的滥用。比较稳妥者是采取“两步走”的做法:如果法律承认对物侵权的精神损害赔偿,则先依据法律规定适用精神损害赔偿,不在精神损害赔偿之外赔偿贬值损失;如果法律不承认对物侵权的精神损害赔偿,则应适用主观标准赔偿贬值损失,并对其赔偿范围进行限制,最多不得超出相应的精神损害赔偿额。其二,车辆营利状况是否影响贬值损失?如果受损车辆不以营利为目的(例如私家车),因该车毁损而产生的享受利益损失、替代租车费用等,可按照所失利益进行赔偿而与贬值损失无关。如果受损车辆以营利为目的(例如出租车),再对贬值损失适用客观标准会使其赔偿额大打折扣,这种结果对受害人并不公平。为此,须考虑车辆营运所导致的行驶里程长、车龄高等因素,并结合营利情况适当调高贬值损失的数额。

抽象标准不意味着固定数额、统一尺度,相反,损害赔偿的范围也需要随着特定变量而发生变化,只不过这种变化不应该过于主观而已。计算公式设定了多元变量系数,简明反应了损害赔偿的内在逻辑关系,降低了当事人的证明标准或举证难度,是损害赔偿抽象标准的高级表现形式。关于贬值损失计算公式,目前比较法投入了较大精力,形成了不同的做法。

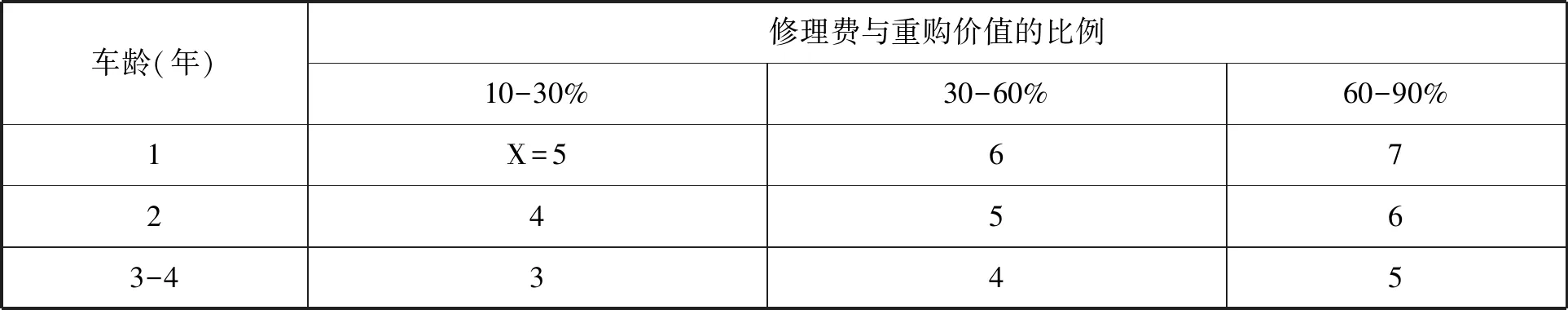

1.德国法。由卢霍夫(Rohkopf)在总结实务经验的基础上提出,并经塞姆(Sahm)修正建立了贬值损失估算公式:贬损价值=(重购价值+修理费)×X%。X依下表确定:

车龄(年)修理费与重购价值的比例10-30%30-60%60-90%1X=56724563-4345

Rohkopf/Sahm公式的合理之处是:该公式以一般车辆为基础,依托统计数据实现标准化、客观化计算,排除了对公务车、救护车等特殊汽车的适用;(81)参见Rolf Ruhkopf/Karl Hans Sahm, Über die Bemessung des merkantilen Minderwertes, in: VersR 25-1962 vom 1. Juli 1962, S. 593-597.反映了车龄、毁损、维修等因素对贬值损失的决定作用,体现了贬值损失与维修费用的正相关、与车龄的负相关关系;体现了贬值损失和有形损失的关系,修理费与重购价值的比例越高,损害越严重,贬值损失自然就越高;公式通过客观化、标准化的关联,有效实现了贬值损失计算的主客观结合;将重购价值与修理费之和设为有形损失的上限,将贬值损失的最高上限设为有形损失的7%,从而对赔偿数额进行了必要合理的限制。

1962年以来,Rohkopf/Sahm公式受到激烈批判,实务中的权威性大大下降。原因是该公式存在下列明显不足:参数设计不全,忽视了对行驶里程、地域差异等重要因素的考量;将车龄上限设为4年,忽视了超过4年的车辆仍可发生严重贬值损失的情形;忽视了重购对修理的替代,也没有理清修理费和材料费用的关系,从而难免赔偿基数中的重复计算。上世纪六十年代以来,德国法院虽仍以上述公式作为确定贬值损失的参考依据,但也经常结合实际情况修正相关参数,进行个案衡量。德国车损鉴定组织(DEKRA)原则上放弃适用该方法,转而适用考量因素更加全面的Halbsgewachs方法。与之同时,不同的行业(例如,德国机动车事务自由职业人和独立鉴定人组织)、不同地区陆续推出了汉堡模型、BVSK模型等。但迄今为止没有任何一种模式具有绝对排他的权威性和约束力。

2.美国法。美国各州的贬值损失计算公式并不一致,其典型有二:

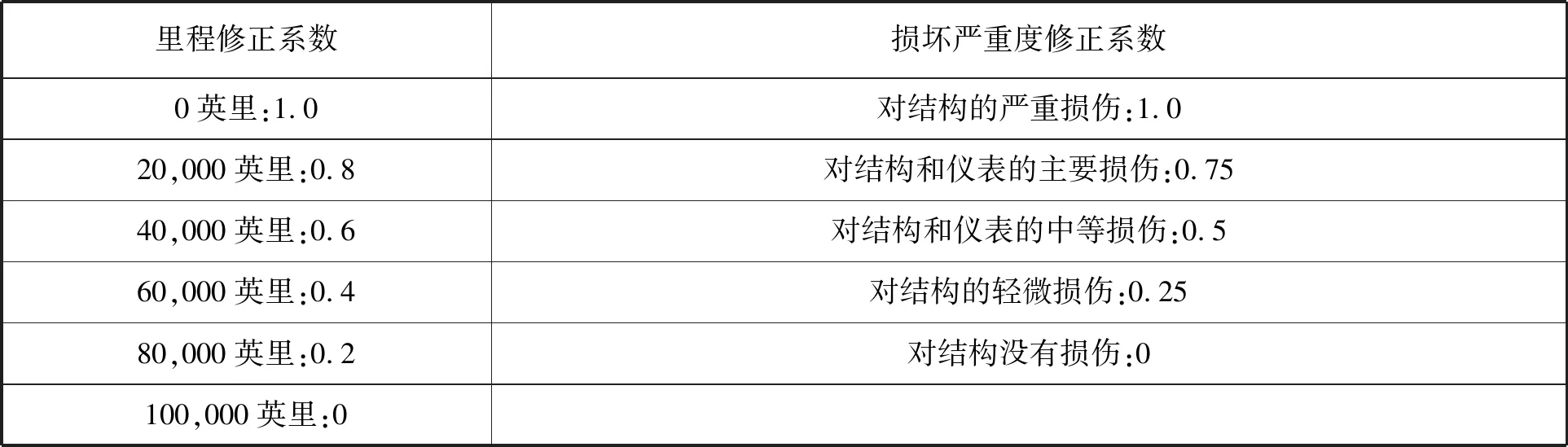

(1)17(C)公式。该公式于2001年由佐治亚州最高法院在State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Mabry案件中创立,2008年美国保险和火灾安全委员会(the Commission of Insurance and Fire Safety)要求国家农业保险公司(State Farm Insurance)进一步归纳总结并予以标准化。(82)本案是以保险人为被告的超过25,000原告的集团诉讼。法院使用一个一般公式来计算贬值损失。在第17段的C部分提出该公式,故简称17(C)公式。该公式又被称为“Georgia worksheet” or “Diminished Value worksheet”。据此,车辆贬值损失=美国汽车经销商协会(NADA)零售价的10%×里程修正系数×损坏严重度修正系数。

表1

该公式抓住了主要的贬值因素,建立了简明的逻辑结构,得到了美国较多州的认可,可惜其并无正式法律拘束力。对其批评意见有:其一,该公式具有特定适用前提而不能被普遍适用。其源于集团诉讼,目的在于降低管理成本、提高诉讼效率;而非集团诉讼并无上列特殊目标要求,不具备适用前提。其二,计算基准不尽合理。贬值损失的计算基准应该是修理费而非零售价格。计算基准应建立在现场检查车损的基础上,而不能不经检查径直依赖零售价格得出结论。其三,计算系数不合理。贬值损失应考虑地域、车型等因素适用不同的系数,而不可统一按照零售价的10%折算;未顾及主观价值较高的车辆(例如豪华车、绝版车),而将行使10万英里以上车辆的修正系数设为零,明显不合理;由于计算基准本身已经考虑了里程折旧,再单设里程折旧会构成双重折旧;损坏严重度系数中未考虑结构仪表损伤之外的损害,没有考虑不同损伤的叠加问题(USAA对佐治亚州的该公式进行了修正,增加了叠加系数)。(83)参见Tony Rached, The 17c Formula: What It Is and Why It’s Bad for Diminished Value Calculations, http://diminishedvalueofgeorgia.com/wp-content/uploads/2010/07/17c-Formula-Diminished-Value.pdf, Visited on June 18, 2018.其四,17(C)公式明显偏向于保险公司,不利于保护车主利益。实务中车主经常拒绝适用该公式,而由第三方完成USPA-compliant评估报告。在广受质疑的背景下,保险管理机构也不愿意接受该公式的效力,反而公开承认:“保险局从来没有通过立法承认特定贬值损失的计算公式,保险人在评估贬值损失时需要考虑所有相关信息,而不限于由被保险人提供的信息。”(84)参见Directive 08-P&C-2 of Office of Insurance and Safety Fire Commissioner.

(2)网络和专业机构的综合评估。二手汽车市场和贬值评估业务兴盛和繁荣了Carfax、Autocheck、ClaimCoach、Classic Car Appraisal等一批专业网站,也推进了贬值损失计算方法的多元化、标准化。网络可以用最低成本汇集最全面信息并予以公开共享。依托网络平台,人们可以方便快捷地查询到汽车事故或修理状况,也可以克服时空限制获得专家咨询及服务,从而有利于专业全面地评估贬值损失。网站评估贬值损失所采用的计算方法不限于17(C)公式,而可以兼容或辅之以汽车评估服务(Don Peterson)公式等。综合评估无疑有利于克服单赖17(C)公式的不足,但也需要可靠的法律程序为保障。对此,北卡罗来纳州法规定:如果保险人和被保险人的估价之差超过2000$或市场零售价格的25%,则各方可选择一名符合美国《专业评估执业统一准则》(USPAP)要求的评估人评估损失,如果各自评估的损失又不能达成一致,可找第三方仲裁定价。(85)参见N.C. Gen. Stat. Ann. § 20-279.21(d) (1) (d).比起17(C)公式,综合方法被认为过于耗时、评估成本较高。

损害赔偿计算公式不仅仅是法律逻辑的产物,更是经验累积的结果。正是由于行业习惯、社会共识、审判经验存在差别,德、美两国贬值损失的计算公式才会相差悬殊。

3.我国法。20世纪90年代国内贸易部就出台了《旧机动车交易管理办法》,对包括事故车在内的旧车采取多元素、标准化评估计算,开启了我国车辆贬值损失赔偿规范化的先河。其第18条明确规定:“旧机动车评估定价是指旧机动车评估定价从业人员,根据机动车的行驶里程、使用时间、车辆安全排放情况、主要零部件的技术状况和该车型现行市场价等有关因素,依据《旧机动车评估定价标准》,确定旧机动车的价格”。21世纪以来,二手车市场规模越来越大,对贬值损失计算的专业化、法治化提出了更高的要求,实务中比较常用也比较混乱的事故车辆评估鉴定工作也得到了进一步规范。(86)这些规范化主要通过一系列的部门规章来实现的,主要包括:《旧机动车交易管理办法》(内贸机字[1998]第33号)、《关于加强旧机动车市场管理工作的通知》(国经贸贸易[2001]1281号)、《商务部办公厅关于规范旧机动车鉴定评估管理工作的通知》(商建字[2004]第70号)、《二手车流通管理办法》(商务部等2005年第2号)等。近年来,“互联网+二手车交易”空前繁荣,中国汽车流通协会发布的《互联网用户二手车消费者研究报告(秋季)》指出:2018年前三季二手车交易整体达到1029万,通过互联网买卖二手车已达75%左右。《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》(国办发〔2016〕13号)对二手车交易登记、二手车流通信息平台等进行了规范,积极引导二手车交易线上线下融合发展,鼓励发展电子商务等交易方式。总体而言,尽管依托巨大的二手车市场积累了丰富的实务和部门立法经验,但我国车辆贬值损失赔偿计算在学理上仍有许多不足。特别是:其一,实务上过多依赖官方鉴定而未形成发达的第三方市场鉴定。官方鉴定所依据的计算公式往往由物价部门会同公安、工商等部门制定,目前来看,这些公式的公开程度以及学术讨论充分程度都远远不够,(87)参见林建民 王海涛:《旧车交易价格评估:价格鉴证评估行业机遇与挑战》,载《价格理论与实践》2000年第3期。这就进一步影响了计算公式的权威性或公信力。其二,现有的旧车价值评估方法普遍关注折旧率或成新度计算,容易忽视贬值损失。鉴定过程也往往是将车辆的车种、生产日期等的数据进行电脑运算,从而忽视了严密的车检,轻易就漏掉车辆发生事故的情形及修复经历。(88)参见[日]盐地洋:《中国旧机动车流通政策课题与日本的经验》,载《日本研究》2006年第2期。事实上,折旧率或成新度是价值的自然降低,其以车龄、里程为计算基准,存在平均计算(平均年限法以年限取平均、工作量法以里程取平均值)或累积递减计算(双倍余额递减法、年数总和法等)等方法。贬值损失尽管也以车辆、里程为基准,却属于价值的非自然、加倍折旧,不能适用平均计算或累积递减计算,而应设定科学的系数或公式进行综合计算。

为克服上述不足,降低计算成本,实现赔偿客观化。我们建议借鉴比较法经验,建立科学的车辆贬值损失赔偿公式:车辆贬值损失=修理费车龄系数里程系数损害严重程度其他系数。该公式以“修理费”为计算基准,修理费和车辆的重购价值、市场价值存在正相关关系,单用修理费为基准足以体现其他两种价值的参数作用。该公式全面体现了损害(严重程度)、因果关系(集中体现在各个系数上)等归责要件在损害赔偿上的作用,将有利于简明确定损害赔偿的范围,实现全面赔偿原则的要求。这既可以避免计算公式中不同参数的重复叠加,也可以避免以车辆重构价值或市场价值为计算基准所导致的过高的赔偿。修正系数中的车龄、里程、损害严重程度都具有较高的客观性、确定性,对此,法官不享有多大的裁量权,可通过累积实务经验予以表格化确定。此外,该公式还专门设有“其他系数”涵盖过错程度、车辆的人格象征意义等因素,从而避免了德国或美国的计算公式忽视主观因素的不足,相应地,所谓“其他系数”应该具有较高的主观性、不确定性,法官享有较大的裁量权。

五、余论

传统民法偏重于保护被毁损财产的使用价值,拘泥于通过修理等方式恢复原状或者仅限于赔偿有形损失,而容易忽视贬值损失赔偿。车辆贬值损失包括“发生毁损”、“经过修理”、“恢复原状”、“发生贬值”等多元要素,这些要素描述了贬值损失的发生过程,形成了逐步内缩的筛查机制;也预示着具备无形性、复杂性的贬值损失绝非纯然的事实而明显倚重法律判断。只有将规范逻辑和政策考量将这两条思路结合起来,深入阐述或建构法律规范与公共政策的互动关系,通过责任构成和法律效果落实损害赔偿的政策考量,才能为贬值损失赔偿构建坚实的法律基础,真正实现填补损害与行为自由之平衡。

车辆贬值损失的存在表明车辆存在“价值的二重性”现象,使用价值和交换价值并非同步发生或满足,使用价值复原未必意味着交换价值不受损。在这一意义上,贬值损失是应予以接受的损害类型。只有构建起全面覆盖使用价值与交换价值的损害赔偿体系才称得上全面救济。值得进一步研究的是,不限于车辆,“价值的二重性”是民法上的普遍现象:土地、房屋经修复后仍可能存在生产能力下降或市值降低,专利、股权虽经侵权损害赔偿仍可因市场缩水而受损,人身权益领域也一定程度上存在贬值损失。未来民法有必要针对这些不同发生机理的贬值损失建立差异性的救济制度。