区域性切除术在腮腺浅叶良性肿瘤治疗中的应用研究▲

2018-08-20李趣

李 趣

(广西南宁市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科,南宁市 530022)

腮腺肿瘤主要发生在面神经浅层腺叶组织内,以良性居多,占腮腺肿瘤的81%~85%[1]。现阶段,腮腺良性肿瘤治疗主要采用手术方法治疗,常规术式为腮腺浅叶良性切除术,可显著降低肿瘤复发率,但术中对腺体功能、面神经功能可能造成损伤,术后并发症较多[2]。区域性切除术具有损伤小、患者耐受性好、复发率低等特点,受到患者的青睐。本研究选择我院76例腮腺浅叶良性肿瘤患者进行研究,对区域性切除术的应用效果进行探讨。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年1月至2017年1月收治的76例腮腺浅叶良性肿瘤患者为观察对象,随机分为观察组与对照组,各38例,其中多形性腺瘤38例,管状腺瘤21例,腺淋巴瘤17例。对照组男27例,女11例,年龄35~72(53.7±3.6)岁;观察组男28例,女10例,年龄36~72(53.4±3.8)岁。排除凝血功能障碍、病例资料不全、存在手术禁忌证、肿瘤直径小于3.0 cm者。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用传统腮腺浅叶切除术治疗,给予患者插管全麻,取平卧位,头抬高15°,并偏向健侧。手术切口取S型,在腮腺筋膜的浅面将皮肤及皮下组织瓣往前翻起,然后解剖面神经总干及神经分支,再在面神经浅面将肿瘤及腮腺浅叶完整切除,并将腮腺主导管进行断离、结扎。术后给予负压引流,引流量小于20 ml/d时将引流管拔除,然后加压包扎。

1.2.2 观察组 采用区域性切除术治疗,麻醉方式及手术体位与对照组相同。如果肿瘤处于耳前区,则手术切口选择在与患者耳屏齐平处至下颌角平面;如果肿瘤处于腮腺处,则手术切口从耳垂上端平齐处至下颌角下2 cm处。切口取“S”型,将皮下组织常规分离后,对腮腺筋膜钝性分离,将肿瘤部位充分暴露出来,寻找邻近的面神经分支,将肿瘤及腮腺组织一并切除并保留腮腺主导管,将腺体残端及腺体的分支导管进行结扎。对周围面神经分支及肿瘤进行解剖,术中尽可能保留腺体主管,对肿瘤及其周围1.0 cm范围内的正常组织切除。若耳大神经显露则必须进行仔细分离,尽量保留耳垂支及耳后支。常规缝合与消毒包扎,结束手术。两组患者均在术后给予负压引流,引流量小于20 ml/d时将引流管拔除,加压包扎1~2周。

1.3 观察指标 记录两组患者手术切口长度、术中出血量、手术时间及解剖面神经支数等指标。术后5 d对神经损伤程度进行评估,依据H-B (House Brankmann)面神经分级系统进行评价[3],神经损伤率=(Ⅳ级+Ⅴ级+Ⅵ级)/总例数×100%。术后随访1年,对两组并发症情况及复发情况进行比较。

1.4 统计学分析 采用SPSS 19.0统计软件进行数据处理,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用t检验;计数资料用百分率(%)表示,组间比较用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

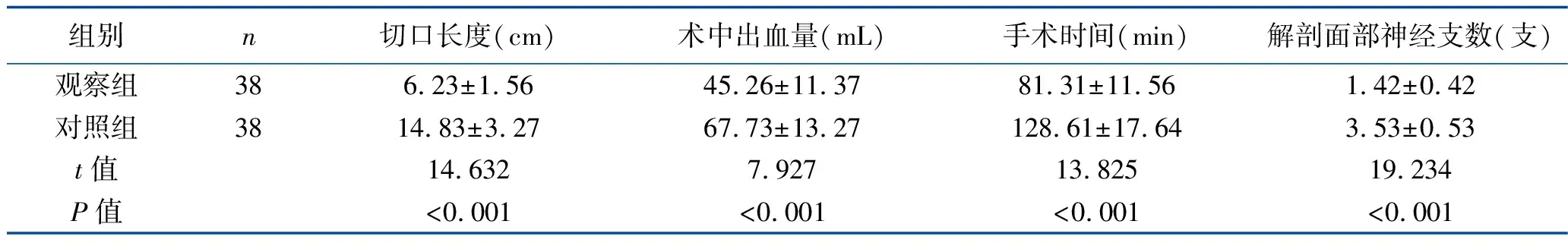

2.1 手术相关指标比较 观察组切口长度、术中出血量、手术时间及解剖面部神经支数均明显短于(少于)对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的手术相关指标比较 (x±s)

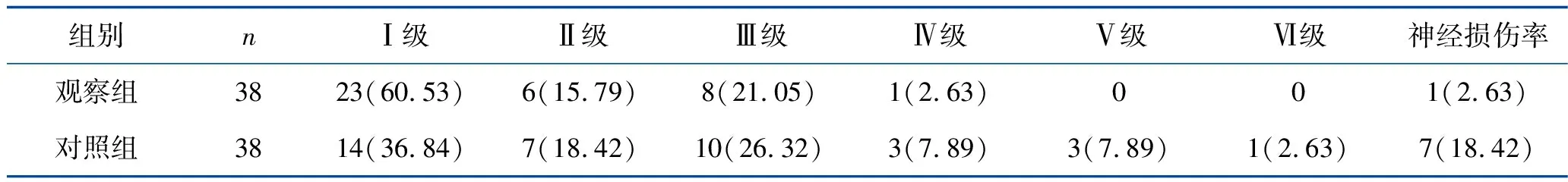

2.2 神经损伤程度比较 观察组神经损伤程度明显轻于对照组,差异有统计学意义(u=2.400,P=0.016)。见表2。

表2 两组患者的神经损伤程度比较 [n(%)]

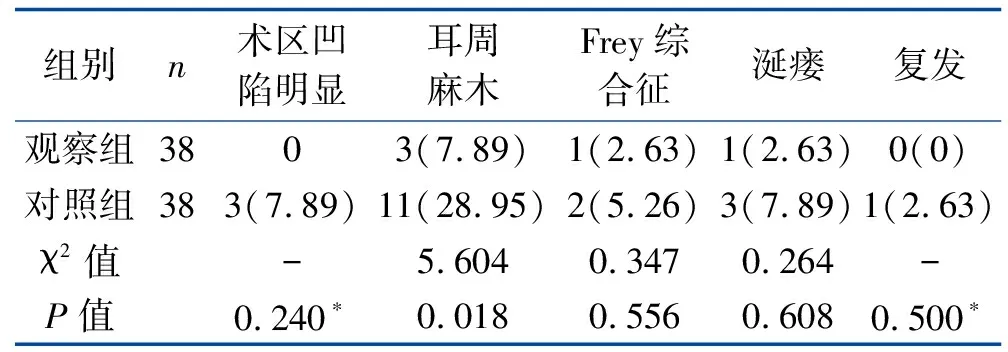

2.3 术后并发症及复发情况比较 两组术区凹陷明显、Frey综合征、涎瘘发生率及复发率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组耳周麻木发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者术后并发症及复发情况对比 [n(%)]

注:*P为确切概率法。

3 讨 论

腮腺良性肿瘤是临床常见疾病类型,发病通常比较慢,症状无特异性,其中主要以多形性腺瘤为主。肿瘤发生部位以耳前区、腮腺后下部及耳垂下为多见,多为无痛性肿块,生长速度较慢,可活动,可粘连,肿块表面光滑无结节,包膜不完整[4-5]。对腮腺良性肿瘤主要是手术方式治疗较多,但由于腮腺结构、位置相对复杂,术后对血管、神经可能造成损伤,所以对手术要求非常高[6]。

腮腺浅叶切除术是常规的手术治疗方法,手术操作简单、适应证广,可一并切除肿瘤与腮腺浅叶组织,因而术后复发率较低[7]。但由于手术切口大,术中需将面部神经总干与分支大量暴露出来,所以对腺体功能及面神经常不可避免地造成暂时性损伤,并对腮腺嚼肌筋膜及正常腺体过多的切除,导致创伤较大,患者腮腺区瘢痕明显且有凹陷畸形,残存腺体功能也多半丧失,术后容易出现Frey综合征、耳垂麻木、暂时性面瘫、口干等并发症[8-9]。与传统手术相比,区域性切除术在腮腺浅叶良性肿瘤的应用中创伤较小,只需对部分面神经分支进行解剖游离即可,所以面神经损伤程度及手术时间均明显降低[10];且该手术方式下,是沿瘤体外正常组织钝性分离,对肿瘤及其周围腺体组织切除,避免术中对不必要的血管出现切断、结扎情况,降低了术中出血量[11]。在手术切口方面,是结合肿瘤位置,对手术切口位置、切口长度的合理选择,所以,切口较小,创伤较小,患者术后恢复也较快。本研究中,观察组切口长度、术中出血量、手术时间及解剖面部神经支数均明显短(少)于对照组(P<0.05);神经损伤程度轻于对照组(P<0.05);耳周麻木发生率明显低于对照组(P<0.05),与杜福江等[12]研究结果基本一致。

综上所述,对腮腺浅叶良性肿瘤应用区域性切除术治疗,术后并发症及复发率均比较低,面神经损伤程度较轻,效果较好,具有临床推广应用价值。