悟格·对比·转换

——同构性文本视域下的写话教学策略

2018-03-09浙江宁波市奉化区实验小学315500李秀蕾

浙江宁波市奉化区实验小学(315500) 李秀蕾

图画之间、乐曲之间、建筑之间、思想之间,或者这些不同类别的事物之间,都可能存在某种相同或相似的系统结构。像这样,事物之间具有相同的或者相类似的系统结构,就是事物的同构性。含有相同或相似的语言结构的文本,即为同构性文本。在具体教学中,同构性文本,可以是包含有相同或相似的语言结构的一个文本,也可以是包含有相同或相似的语言结构的几个文本。

一、同构性文本的编排解析

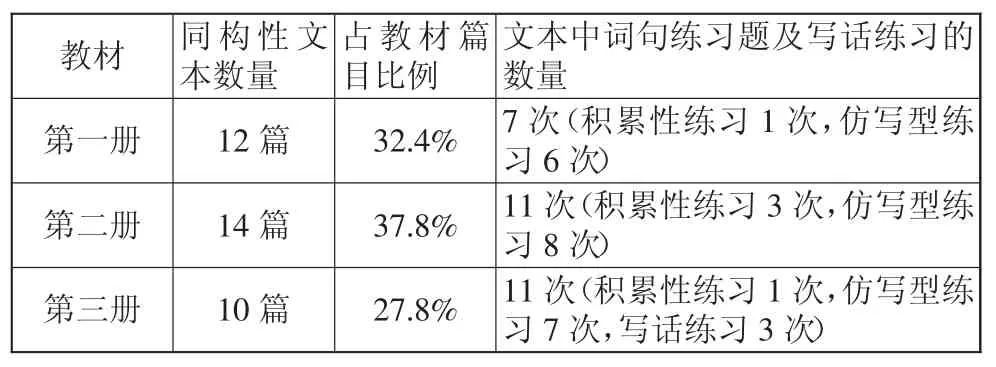

仔细梳理目前使用的三册部编教材,同构性文本编排统计情况如下:

部编教材同构性文本编排情况统计表

上表中的文本内容,由识字课文、阅读课文和“跟大人一起读”(“我爱阅读”)三个部分组成。不难看出,同构性文本在第一学段教材中,占有非常大的分量,几乎是教材篇目的三分之一。从相对应的写话内容来看,除了“跟大人一起读”(“我爱阅读”)之外,其他选入教材的同构性文本几乎都编排了一次词句练习,或积累,或仿写(说)。这也正印证了同构性文本在写话教学中的重要地位。

仔细对比同构性文本,又发现这一类文本具体的呈现方式也有所不同。它主要有以下四种形式。

(一)便于词句积累的重复式

在一些文本中重复出现某一个词语或句子,推动故事情节向前发展。如,部编教材第一册的《猴子捞月亮》一文,反复出现的“糟啦糟啦,月亮掉进井里啦!”这个句子,推动着故事不断发展。

(二)适于词句模仿的顺序式

有一些文本,里面的相同场景会按照一定的顺序反复出现,但后面出现的又与前面不完全相同。如,部编教材第二册的《荷叶圆圆》一文,小青蛙、小蜻蜓、小露珠、小鱼四个角色所说的话,结构都是相同的,但具体内容又有所变化。

(三)强于推测情节的接龙式

接龙式也可以称为循环式,它的特点是情节环环相连,有时甚至从结局又回到开头。如,部编教材第一册的《拔萝卜》,故事从爷爷开始,爷爷喊来奶奶,奶奶喊来小姑娘,小姑娘喊来小狗……以此环环相连。

(四)积累模仿并重的问答式

顾名思义,这是一种先提问题后回答的文本。文本中的问题可以是相同或类似,重复问答的结构可以不断推动情节向前发展。如,部编教材第二册的《姓氏歌》和《谁和谁好》,就是非常典型的问答式。

当然,四种形式的同构性文本并不是相互排斥的,相反,有时候同一个文本有可能同时存在两种甚至两种以上的形式。如,第二册的《棉花姑娘》既是问答式,也是顺序式。因此,当同一文本出现两种甚至两种以上的形式时,不需将其生硬定性,只根据教学的需要做适当的选择即可。

二、同构性文本的教学意义

同构性文本除了服务于第一学段最重要的识字写字教学外,对写话教学也有着非常重要的意义。

(一)同构性文本能提供表达话题

同构性文本往往有很强的互动性,字里行间都在“邀请”儿童来预测故事情节发展,包括对文本(单词、短语和句子)和其他元素(线条、形状、颜色、数值、结构和空间)做出一些猜测与预想,这就为学生的表达提供了话题。比如,《荷叶圆圆》里,小水珠把荷叶当成了摇篮,小蜻蜓把荷叶当成了停机坪,小青蛙把荷叶当成了歌台,小鱼儿把荷叶当成了凉伞。读了课文,小朋友一定会想:还有谁会把荷叶当成什么。这就有了话题。

(二)同构性文本能提供语言范型

朱曼殊教授提出,儿童获得语言能力的“主动性和创造性不能脱离语言素材和语言范型的提示和规定作用……”同构性文本,有不断重复的相同或相似的语言结构,正是具备了“语言素材和语言范型的提示和规定作用”。因此,它更值得教师关注,也更有利于学生学习如何表达,学习写话。

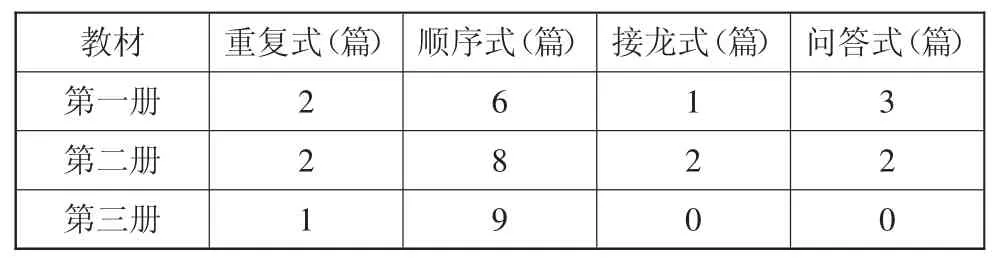

当然,上文提到的四种同构性文本,教材在选用时也是各有侧重的。请看部编教材同构性文本分类情况统计表。

部编教材同构性文本分类情况统计表

从上表不难看出,同构性文本在第一学段教材中,便于积累的重复式、问答式在逐步减少,而适于模仿的顺序式却在逐步增多。这也印证了第一学段学生善于模仿、重于模仿的语言习得规律。鉴于此,重复式文本的写话目标,在于通过朗读、背诵等方式,发现并积累同构性的语言规则。问答式文本的写话目标,在于借助板书、图式等方式,发现并认知同构性的语言规则,实现初级阶段的模仿写话。接龙式、顺序式文本的写话目标,在于通过迁移、重组等策略,练习并重构同构性的语言规则,实现中级甚至高级阶段的模仿写话。

三、同构性文本的教学策略

朱曼殊教授在《儿童语言发展研究》中指出:“儿童获得句子的过程是一个主动从周围语言材料中探索规律、提出假设,在语言实践中验证假设、修正假设,使其理解逐渐向成人的理解接近的过程。这是一个儿童的自身主动性与语言素材的客观规定性日趋统一的过程。”因此,在进行第一学段写话教学的过程中,无论是积累还是模仿,教师都应注重引导学生通过对语言规律的摸索,修正自己的语言策略,从而逐步使他们自己的语言规则体系向规范化发展。

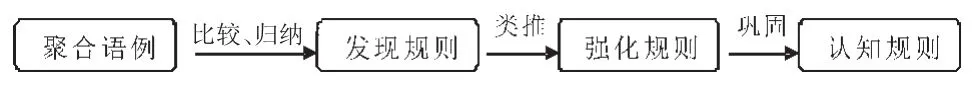

(一)类化悟格策略,认知同构规则

类化悟格,是指通过聚合文本中的同构性语言,引导学生比较、类推、归纳,从而发现同构规则,并最终认知该组同构性语言的语言图式。类化悟格一般分为以下几个步骤,请看示意图。

类化悟格过程示意图

1.逐“格”拼出规则

拼图玩具中,多是由一格一格的碎片按照一定的顺序拼贴而成。而在各类短语和二素句、三素句等句式中,每一个成分就像是一格,可以像玩拼图玩具一样,一格一格地有序出示所有成分,最后拼出完整的同构规则。如,部编教材第一册《大小多少》,儿歌里含有大量的数量短语:一头黄牛、一只猫、一群鸭子、一只鸟、一个苹果、一颗枣、一堆杏子、一个桃。像这样的并列短语在学生生活中也常见、可用。因此,课文后面有一道“读一读,记一记”的练习,引导学生认识并积累这样的词语。在指导学生读好儿歌之后,教师可以与学生玩一玩对口令的游戏。

师:一头什么?

生:一头黄牛。

(教师板贴红色词卡:黄牛)

师:多少黄牛?

生:一头黄牛。

(教师板贴蓝色词卡:一头)

……

师:仔细看看这些词卡,原来红色的词卡都在告诉我们——

生:什么东西。

师:蓝色的词卡都在告诉我们——

生:数量。

师:是啊,像这样的词语,我们可以称为数量词。

如此多个回合的师生互动,加之黑板上呈现的红、蓝两色对比鲜明的词卡,学生很容易就能发现,这句话其实就是在用数量+名词来表达。同时,这样使他们对构成这种量词短语的两个主要元素有了初步的认知。而此时黑板上所呈现的红、蓝两色词卡,也已将量词短语清晰地图解出来。

2.类推强化规则

发现同构规则,这是一个归纳、聚焦的过程。随后,通过演绎、推移、转嫁,引导学生在另一文本中,甚至到教材外寻找同规则的语言,以此实现同构规则的强化。如,在呈现了把字句的思维图示之后,教师就可以让学生带着自己归纳的把字句的图示,找出课文中、教材外的其他把字句。在以“图”找句的过程中,学生对把字句的感知得到了进一步印证,对句式的认知也更为牢固。

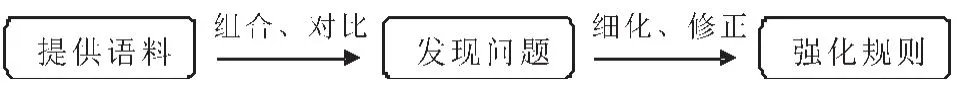

(二)同质对比策略,强化同构规则

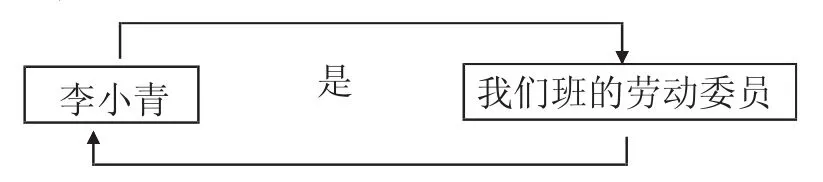

同质对比,是指通过学生自行组合词语或句子后,与文本中的同构性语言进行对比,从而细化同构规则,或是发现并修正自己错误的同构规则,形成规范的语言图式。同质对比一般分为以下几个步骤,请看示意图。

同质对比过程示意图

1.重组语料,细化规则

不同类型的词句范式中,都有固定的构成元素。一旦打破固有的搭配方式,同构规则就会出现问题。同样以《大小多少》为例。在学生熟读儿歌之后,教师可以将文本中出现的数量词、名词打散,由学生自由组合搭配成新的量词短语。这样,不仅可以让学生进一步巩固对并列短语(数量词)图式的认知,积累这些量词短语,还能通过组合、区别、分辨并正确运用量词。如:“头”与“只”,“群”与“只”,“群”与“堆”。这三组量词,第一组一般以物体的个头来区分,“头”一般为个头较大的动物,“只”为个头较小的动物或静物;第二组以物体的多少来区分;第三组以种类来区分,“群”用于动物,“堆”用于静物。当学生搭配之后,教师再出示其他的名词,让学生进行组合,以扩大此类短语的积累。

2.图式架构,物化规则

图式化的思维方式往往能让学生对同构规则的建构事半功倍。图式架构便是将同构规则通过示意图、结构图、思维导图等形式直观地呈现出来,以帮助学生发现并修正问题,规范同构规则。

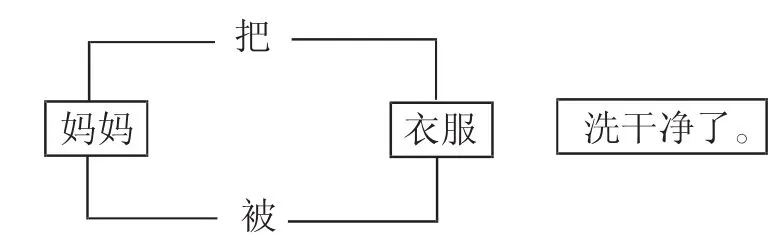

当构成句子的元素按照一定的顺序进行排列时,就组成了一个规范的句子。而有时候,当顺序进行合理的调换,句子就会发生转变。为了丰富学生的表达句式,提升写话能力,语文课堂上就经常会进行句式的转换练习。而第一学段的学生,需要学习是字句和把字句的转换。如下图:

是字句的转换

从上图中,学生能够非常直接地发现,原来是字句的转换,其实就是前后两个句子元素调换一下位置而已。又如下图:

把字句和被字句的转换

当然,由于词语自身外延的范围不同,并不是所有的句式都可以进行这样简单的转换。比如,是字句中“我是中国人”这类句子就不能进行转换。这时,教师也可以借助导图让学生明白这一点。

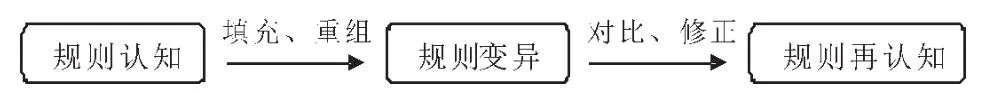

(三)变式转换策略,活化同构规则

从认知到规范,学生逐步掌握了同构性语言的规则,也能尝试着进行模仿写话(说话),但这还不够。同构性文本的介入,其最终目的是要避免重蹈传统仿写“一还是一”的覆辙。变式转换,是指运用原有同构规则进行相关表达。在这个过程中,学生通过填充、重组,实现“同构”的变异,从而实现学生灵活运用同构规则进行写话的目的。变式转换一般分为以下几个步骤,请看示意图。

变式转换过程示意图

1.改变成分,实现规则平移

规则的平移,不是简单的从这里到那里,而是要有一定程度、范围的变异。如,二素句“谁在干什么”的仿写,可以经历“以人物为主语→以动物为主语→以植物为主语→以静物为主语”的平移过程。以人物为主语进行规则平移时,简单机械,学生很容易就能结合生活经验进行表达;以“小狗”“小马”等动物为主语时,因为动物也有动作,所以学生也较易观察和表达。可是,当以“小草”“小树”等植物为主语时,因为植物不能像动物那样有明显的动作,所以学生不仅需要仔细观察,还需要进行适当想象,这时二素句规则的使用难度已经增加。当以“太阳”“风”等静物为主语时,学生更需要充分发挥他们丰富的想象,表达出童真的语言。

这样一个轮回,看上去都是同一句式的仿说、仿写,但随着主语的变化,二素句“谁在干什么”的表达视野在不断扩展延伸,这也就促成了同构规则由单一到丰富的平移、活化、变异。

2.先写后改,实现规则重构

先写后改是为了暴露学生对同构规则的元认知,并通过对文本中同构性语言的对比,实现规则重构,完成对同构规则的再认知。如,人教版教材第四册《三个儿子》中,有一道“读读说说”的课后题,让学生仿照课文中的语言,写一组句群:

一个(只)___________________________。

一个(只)___________________________。

一个(只)____________________________。

对此,教师可以引导学生先写后改,实现规则重构。

第一步:盲写。

教师不做提示,让学生自己根据题目写句子。教材给出的例句中,每个句子都包含了三个内容:谁+干什么+干得怎么样。但是,大多数学生只能发现前两个内容,而容易忽略后一个内容,这样的句子就只能实现完整、规范,而做不到具体。

第二步:重构。

教师将学生的盲写语段与课文例句进行对比,引导学生小组讨论,绘制出例句中隐含着的“图”,并最终呈现如下结果:

一个儿子 翻跟斗 像车轮

一个儿子 唱歌 真好听

一个儿子 跑到跟前 接过水桶提着走了

谁干什么 干得怎么样

通过绘制思维导图,学生也能较为直观地看出自己盲写语段中的不足之处,为进一步修改做好铺垫。

第三步:修改。

学生依据自己绘制的“图”,修改自己的练笔。到这一步,学生基本上能够较为自如地写下三个完整而又具体的句子,形成了一组较有画面感的句群。

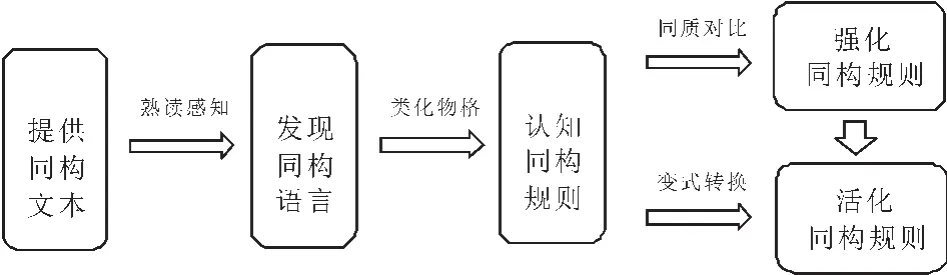

利用同构性文本进行写话指导和练习时,以上的几个策略既可以独立进行,也可以贯通使用,具体操作过程可以用以下模式图来表示:

同构性文本教学模式图

在上图教学模式中,认知同构规则是规范、活化同构规则的基础;强化同构规则是模仿写话的初级阶段;活化同构规则是模仿写话的高级阶段,具有了初步的学生个体意志。因此,活化同构规则应建立在认知同构规则、内化同构规则的基础上。采用的教学流程,应视文本中的同构性语言学习难易程度而定。

总之,第一学段的写话教学不能以说教、灌输、理性的演绎法的方式进行,而应该采用近似归纳法的方式,通过积累、仿写不同的词语图式和句子图式来逐步丰满学生对句子的认知。

[1]列夫·维果茨基.思维与语言[M],北京:北京大学出版社,2010.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版集团,2012.

[3]王尚文.语文教育一家言[M].桂林:漓江出版社,2012.

[4]朱曼殊.儿童语言发展研究[M].上海:华东师范大学出版社,1987.