平均红细胞分布宽度对慢性心力衰竭患者住院预后的预测价值

2018-01-20黄丽华林飞宁林青刘继来

黄丽华 ,林飞宁 ,林青 ,刘继来

红细胞分布宽度 (red cell distribution width,RDW)是反映外周血红细胞体积离散程度的参数,国内外多个研究[1-5]显示RDW与心、脑血管事件死亡率相关。但已有的大部分研究仅关注入院时单次的RDW值,而对于住院期间持续的RDW升高能否更有效预测慢性心力衰竭患者的住院预后,鲜有文献报道。本研究通过回顾分析慢性心力衰竭患者入院1周内平均RDW水平与住院期间心血管事件的关系,探讨其在预测慢性心力衰竭患者住院预后的价值。

1 对象与方法

1.1 对象 2016年6月至2017年6月于福建中医药大学附属人民医院心内科住院的临床资料完整的慢性心力衰竭患者286例。纳入标准:符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》[6]中慢性心力衰竭的诊断标准;入院时美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级为Ⅱ级或Ⅱ级以上;病程≥6个月。排除标准:⑴严重肝肾功能不全;⑵血液系统疾病如白血病、骨髓增生异常综合征等;⑶近3月内输血或应用铁剂、叶酸者;⑷合并恶性肿瘤或其它终末期疾病。

1.2 方法 回顾分析入选患者病例资料,记录包括年龄、性别、既往病史、入院查体资料、各项生化检测、N端前体脑钠肽 (N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP)和左室射血分数(Left Ventricular Ejection Fractions,LVEF)等数据,以及入院1周内所有RDW测定值,同时观察患者治疗经过及住院期间主要心脏事件,包括心力衰竭恶化、恶性心律失常及死亡;恶性心律失常定义为心室颤动、持续性室性心动过速、血流动力学不稳定的房颤或房扑、高度房室传导阻滞。根据入院1周内平均RDW水平,将患者分为<13.6、13.6~15.0、≥15.0(单位:%)三组,比较三组患者临床特征、住院期间主要心脏事件的差异。

1.3 统计学分析 使用SPSS 18.0软件进行数据处理。计量资料以均值±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验,多组间比较采用方差分析;计数资料用χ2检验。通过logistic回归对影响住院死亡的相关因素进行统计学分析;采用ROC曲线下面积评价平均RDW对慢性心力衰竭患者住院死亡的预测价值。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床资料 共纳入286例患者,男171例(59.8%),女 115 例(40.2%),平均住院(11.35±6.9)d。三组患者在年龄、性别、吸烟史、心力衰竭病因分布等方面无统计学差异 (P>0.05)。三组患者LVEF分别为 (58.34±10.21)%、(53.68±12.80)%、(49.02±13.12)%,存在统计学差异。超敏C反应蛋白 (hypersensitive C reactive protein,hsCRP)、NT-proBNP随着入院1周内平均RDW升高而增加(P<0.05)。平均RDW≥15.0组中纽约心脏协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级Ⅳ级的比例为41%,明显高于<13.6组、13.6~15.0组(P<0.05)。 见表 1。

2.2 住院期间主要心脏事件比较 随着入院1周内平均RDW升高,住院期间心力衰竭恶化、恶性心律失常发生率明显增加(P<0.05);三组的住院死亡率分别为1.9%、4.9%、10.3%,存在统计学差异(P<0.05)。 见表 2。

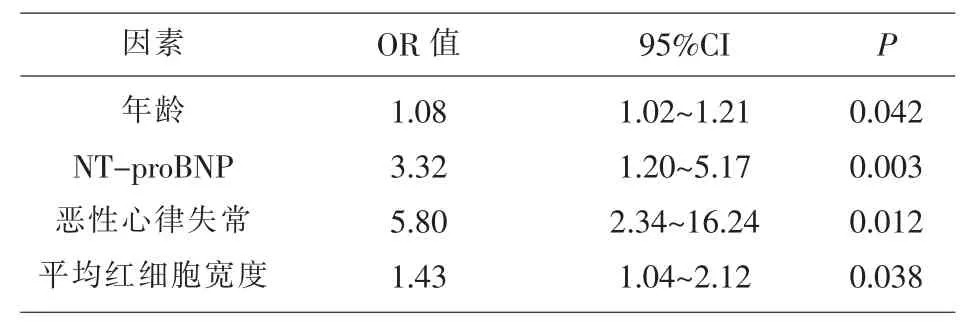

2.3 影响住院死亡的Logistic回归分析 对影响住院死亡的单因素分析结果显示:年龄、血红蛋白、hs-CRP、平均 RDW、血肌酐、NT-proBNP、恶性心律失常对住院病死率均有明显影响。最后行多因素Logistic回归分析显示在校正其他危险因素之后,平均RDW仍是住院死亡的独立危险因素(OR=1.43,95%CI:1.04~2.12;P=0.038)。 见表 3。

表1 不同平均RDW水平心力衰竭患者的临床特征

表2 不同平均RDW组心力衰竭患者住院期间主要心脏事件[n(%)]

表3 影响住院病死率多因素Logistic回归分析

2.4 RDW对院内死亡的预测价值 入院RDW、入院1周内平均RDW评估院内死亡的曲线下面积分别为 0.690(95%CI:0.611~0.768)、0.780(95%CI:0.713~0.871),两者之间存在统计学差异(P<0.05)。当入院1周平均RDW=13.9%时,对预测住院死亡的敏感度和特异度最佳,分别为 74.64%、66.70%。

3 讨论

本研究在既往研究的基础上,采用入院1周多次RDW的平均值,证实平均RDW是影响心力衰竭患者住院死亡的独立危险因素,而且与入院单次的RDW比较,平均RDW可更好预测心力衰竭患者的临床预后。

Felker GM等[7]在对北美CHARM研究中的2679例慢性心力衰竭患者进行研究,随访中位时间34月,952例患者最终出现死亡或心力衰竭再入院,在校正了年龄、性别等变量后,首次证实RDW增高与慢性心力衰竭预后独立相关。Uemura Y等[8]研究发现住院期间持续RDW升高的心力衰竭患者与RDW随后下降的患者比较,具有更高的全因死亡率和心源性死亡率。Turcato G等[9]入组了588例由急诊科入院的心力衰竭患者,发现入院96h后RDW值与入院时RDW的差值可独立预测患者 30d 死亡(OR=1.12;95%CI:1.07~1.18);而入院后96h RDW增加百分比>1%均是心力衰竭患者30d(OR=2.86;95%CI:1.67~4.97)和 60d 死亡(OR=3.06;95%CI:1.89~14.96)的独立危险因素,提示心力衰竭患者入院后动态的RDW增高预后更差。Carluccio E等[10]对148例植入CRT的心力衰竭患者进行随访研究,分别于植入心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT) 前、 植入CRT后3月行RDW检测,证实在植入CRT的心衰患者中持续的RDW升高与心室重构、死亡或心力衰竭再入院等预后明显相关。本研究通过ROC曲线下面积亦显示入院后1周RDW平均值预测心力衰竭患者临床预后的能力大于单次的RDW,与上述研究基本一致。

至于RDW与慢性心力衰竭相关的具体机制,尚未完全阐明。RDW升高代表红细胞大小不均程度较严重,提示红细胞变形性受到影响。而红细胞作为人体血液和组织氧气交换的载体,其变形能力降低可影响血液微循环的流动性,从而减少组织微循环灌注,导致组织缺血缺氧[11,12]。这可能是RDW影响心力衰竭预后的机制之一。另外,严重心力衰竭患者存在胃肠道淤血、进食少等情况,铁缺乏及贫血常见,且与临床预后相关[13]。而RDW可作为铁缺乏、维生素B12缺乏等早期贫血的指标[14],同样在一定程度上会影响慢性心力衰竭患者的预后。RDW可能是心力衰竭发展过程中多种病生机制如慢性炎症、营养状态、无效红细胞生成等的综合反映[15,16]。而持续的RDW升高,提示心力衰竭患者持续暴露在炎症反应、应激、铁缺乏等状态下,因此临床预后进一步恶化。

综上所述,本研究证实了持续升高的RDW预示心力衰竭患者的住院预后更差,住院期间平均RDW对心力衰竭患者住院预后的预测价值优于单次的RDW,临床上应重视持续的RDW升高对心力衰竭危险分层的意义。由于本研究系单中心回顾性研究,不可避免存在一定的资料偏倚,需进一步的多中心前瞻性研究证实。