评价理论视角下中美网友丧亲叙事语篇的比较

2016-11-28李笑薇

李笑薇

(北京大学 外国语学院外国语言学及应用语言学研究所,北京 100871)

评价理论视角下中美网友丧亲叙事语篇的比较

李笑薇

(北京大学 外国语学院外国语言学及应用语言学研究所,北京 100871)

丧亲叙事指以第一人称叙述丧亲经历的叙事语篇。基于中美两国网友在论坛上发布的丧亲叙事语篇,本文从评价理论视角出发,比较中美丧亲叙事中态度资源的使用情况,并解读其异同。分析表明:中美两国的叙事人在对判断资源的使用上较为相似,而在情感与鉴赏资源的运用方面存有显著差异,整体来说中国叙事者通过对情感资源的运用,突出了生者与逝者之间的连结;而美国叙事者则更多地使用了鉴赏资源,在将感情客观化的基础上,突出对死亡价值的鉴赏,体现了以权利意识为核心的死亡观。

丧亲叙事;话语分析;评价理论;态度系统;对比分析

一、引言

互联网技术的飞速发展使得网络成为现代社会一个非常重要的信息传播与交流平台。在新兴信息科技发展的背景下,网络论坛有效地促进了因特网用户对信息的获取与交流,在一定程度上也打破了传统交流方式中的一些禁忌。例如,对死亡的讨论在很多文化传统中都被看做一个禁忌的话题。然而在近些年来,随着倡导“尊严死”理念的公益组织的发展,在各国有越来越多的人,尤其是经历过丧亲之痛的网友,开始利用这些倡导机构的网上平台将他们的经历与个人感悟进行分享,并开展有关于死亡及生前预嘱的讨论。

“尊严死”是一种倡导自然死的理念,指在尊重病人意愿的前提下,对于没有恢复希望、处于生命末期的患者,撤除其维持生命的医疗措施,使其自然的、有尊严的死亡。“丧亲叙事”指以第一人称叙述丧亲经历的叙事语篇。在本文中特指网友在倡导“尊严死”理念机构的网络论坛上分享的自己亲历至亲因病离世事件的主题帖。

叙事的过程是叙事者对客观事实细节的主观重构。作者向读者传递的不仅仅是大量的客观事实,更有丰富的主观评价。对不同评价性资源的运用一方面反映了作者的立场、态度和价值观,另一方面也是对其所在社会深层次的文化认知与价值取向的体现。叙事研究指运用或分析叙事材料的研究,它从叙事者对其经验的讲述为出发点,重点对叙述的内容进行分析解读,是一种研究人类对世界的体验与认知的方式(Lieblich et al.,1998)。对丧亲叙事(bereavement narrative)的研究之前主要集中于心理学和医学领域。重大创伤性事件往往会动摇人们的根本信念和价值观,使生活陷入无序状态,甚至质疑人生的意义,而讲述、分享这一经历被看作是一个能帮助人们从无序中重建秩序,于无意义中重新发现意义的治愈方法(Neimeyer,2011)。研究者多采用开放或半开放式访谈的手段收集受访者对其经历的丧亲事件的叙述,其后从内容或主题层面对叙事语篇进行分析,主要探讨了丧亲事件对人的影响、丧亲之痛的阶段性、人们的应对策略及阶段性适应等(Adler,2010;Baddeley & Singer,2008;Black et al.,2011;Gilbert,2002;Murphy,Johnson & Lohan,2003;Umphrey & Cacciatore,2011)。这些研究发现,对丧亲叙事的研究可以帮助人们从丧亲之痛中痊愈,因直面死亡引发的思考与讨论能让人们对自我身份进行更深层次的探索,获得对生命和死亡更深刻的理解。然而,此类研究的对象多局限于英美国家的丧亲群体,主要关注的是应对丧亲之痛之策略、机制的普遍性,忽视了悲痛不仅仅是个体的内在心理体验,其也受到外在的社会文化因素的影响。在不同的社会及文化背景下,人们在面对亲人离世时的悲痛会有不同的表现(Lai,2012;Sturrock & Louw,2013;Suhail et al.,2011;Valentine,2007)。

评价理论是Martin等人提出的分析语篇中体现作者情感与态度资源的语义系统,最初发展于对叙事语篇的分析基础之上,之后被广泛应用于各类话语分析中。在叙述亲历亲人离世这一创伤性事件的过程中,叙述人运用了丰富的评价资源来表达自身的主观态度。评价理论依托于评价性的词汇和短语,将态度性的评价资源进一步细化为情感、判断和鉴赏三个维度,为分析个人叙事语篇提供了较为细致的分析框架。此外,评价理论是对人际意义的延伸,将评价理论置身于跨语言语篇的对比研究中可以发现不同文化语境下评价资源使用的异同,解读社会文化因素对于人际意义的影响。例如,Mugumya(2013)从语类分析以及评价角度出发,对比分析了英国与乌干达报刊上硬新闻以及社论这两类报刊语类的结构以及评价资源分布,发现虽然从语篇结构上两类新闻报道结构类似,但是相较于英语新闻,用乌干达当地语言撰写的报道中运用了更多隐喻和隐晦的判断资源来传达评价意义。目前,国内将评价理论应用于跨语言语篇的对比分析才刚刚起步,文章数量较为有限(徐玉臣,2013)。本文从跨语言视角出发将评价理论应用于对比分析中美网友发表的对丧亲经历的记叙语篇,一方面可以从语料类型以及研究视角方面进一步丰富我们对丧亲体验的认识,补充对丧亲叙事研究的空白,另一方面也是对评价理论跨文化应用的进一步发展。

二、语料收集与分析

本文收集的语料来自于中美两国倡导“尊严死”主要机构的官网论坛。其中,中文语料收集于“选择与尊严”网站,这是创办于2006年的中国首个提倡“尊严死”的公益网站。而英语语料的收集则来自于美国两大主流推进“尊严死”理念机构的网站论坛,分别是创办于 1993年的“尊严死全国中心”(Death with Dignity National Center)以及创办于2007年的“同情与选择”(Compassion and Choices)。

本文所有语料均于2015年8月10日至9月4日之间收集。为避免因语篇内容差异导致语篇类型表现上出现差异,本文在筛选语篇时注意保证了语篇内容的同一性。上述三大机构的官方论坛上设有专门供用户分享对死亡感悟的版块,作者通过浏览帖子的内容,完整收录了用户发表的叙述亲历至亲离世事件的主题帖。如若用户分数次才完成对自身经历的转述,则将这一系列发帖全部收录,但是不包括发帖人与回帖人之间的互动;对于主要讨论尊严死立法合法性,只在其中夹杂了极有限篇幅叙述亲人离世的主题帖也不予收录。最终中文语料共计收集了从2011年11月至2015年7月发表的30篇主题帖,总计48 193字,英文语料共计收集了2004年11月到2015年8月发表的48篇主题帖,总计26 582词,两个目标语料规模相当,具有对等性。

本文首先从语篇结构角度对丧亲叙事进行分析,在此基础之上,重点以评价理论的态度系统(Martin & Rose,2014)为框架,从词汇语义层面对语料进行标注、分类及定量统计,并针对定量分析的结果进行进一步定性的解读。主要研究问题如下:(1)中美丧亲叙事语篇中态度资源的分布特征有何异同?(2)中美丧亲叙事语篇中对不同态度资源的运用有何异同?

三、中美丧亲叙事语篇中态度资源的分布及运用

1 态度系统

评价理论(appraisal theory)是在系统功能语法框架下发展出来的研究语篇语义的一个系统,是对三大元功能之一的人际元功能的延伸。在系统功能语法中,语言被认为是一个有三个层次的符号系统,分别是音系/字系层,词汇语法层和语义层(Halliday,1985a:xiv)。而评价理论主要关注语言中评价资源的使用,应位于对语篇语义分析的层面(Martin & White,2005:10)。评价理论的分析对象是表达态度的语言资源,涉及文本中所体现出的态度,各种情感的强度以及确定各种价值来源的手段,其下包括三大主系统:态度、级差和介入(Martin & Rose,2014:25)。其中,态度(attitude)系统处于核心地位,表达了说话人/作者在社会及文化价值导向的基础上运用语言表达情感,对人物行为进行判断,以及对事物和现象的鉴赏,分别对应其下的情感(affect),判断(judgment)和鉴赏(appreciation)三个子系统。

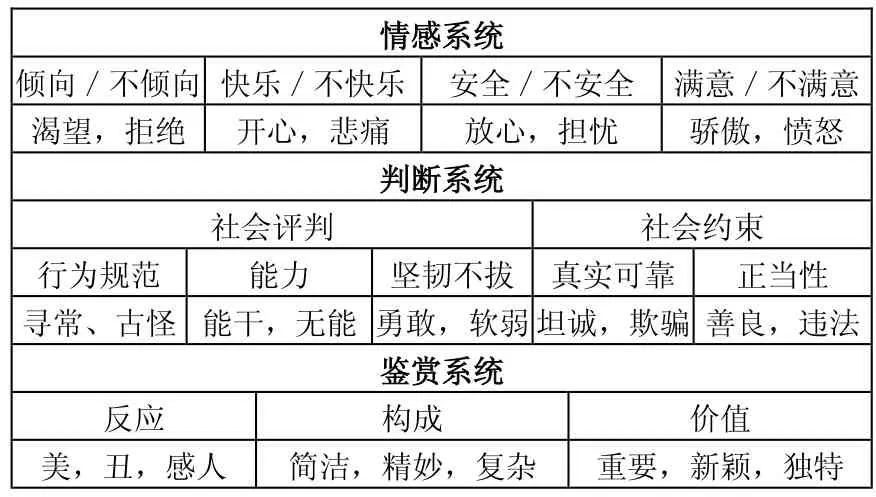

在态度系统中,处于中心地位的是情感系统,主要关注人们积极或消极的情绪反应,其下又细分为四类子情感分别表达对事物的渴求或抗拒、内心快乐或悲伤的情绪、对个人或环境发展的掌控感,以及对所追求结果的满意与否。判断系统一方面从社会伦理道德角度判断一个人的行为能否得到社会的尊重,主要衡量行为是否符合社会标准、个人是否具备能力、是否坚韧不拔;另一方面则以社会制度规范为准绳评价一个人的行为会否受到社会制裁,具体考察一个人是否诚实可靠、其行为是否正当。而鉴赏系统则是从美学角度分析外物对人造成的情感影响、事物的结构组成是否平衡简洁、以及事物的价值和影响。态度资源有积极与消极之分,积极的态度表肯定,反之表否定。分类及典型范例见下表:

表1 态度资源分类

2 态度资源的分布特征

2.1 整体分布特征

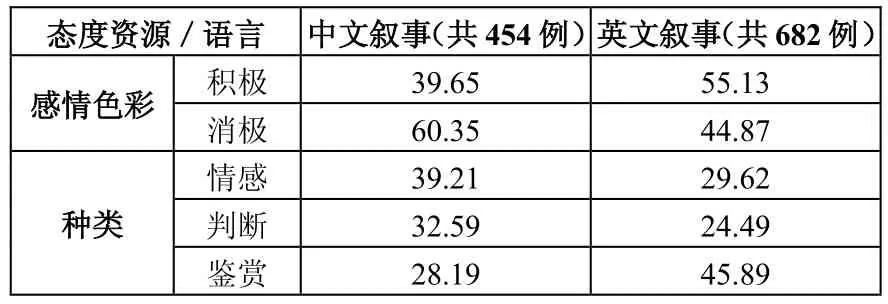

从整体上来看,中美叙述语篇在使用积极、消极态度资源的频率上存有显著性差异。中国叙事者在评价经历至亲离世这一事件时更多地使用了消极评价,而美国叙事者使用的态度评价积极性与消极性整体相当,感情倾向不明显。此外,在三类具体态度资源的运用上,中美叙事语篇也存在明显差异。中文叙事中对三类态度资源的应用较均衡,而英文叙事中较多的使用了鉴赏资源来表明评价态度(见表2)。

表2 中英文叙事语篇中态度资源分布比例(%)

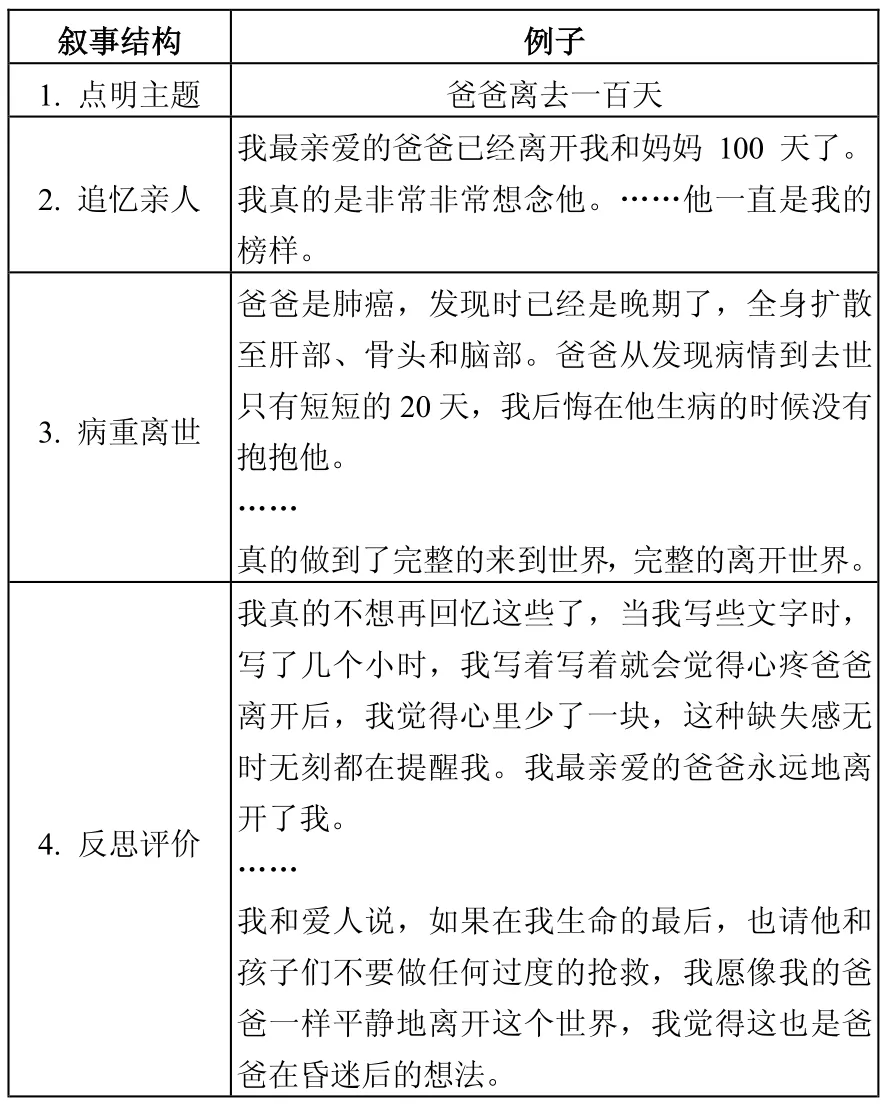

2.2 在叙事语篇内的分布特征

叙事语篇是叙事人依照一定的时间发展顺序,从特定评价角度呈现过去发生事件的语篇(Labov,2013)。从整体上看,中美丧亲叙事语篇的结构类似,均遵循了“点明主题—追忆亲人—病重离世—反思评价”的叙事结构(在标注中,语篇按照语言+数字的形式予以标号,如英文第十五篇语篇被记作“英15”,此处以中22为例,见表3)。

表3 丧亲叙事的基本结构

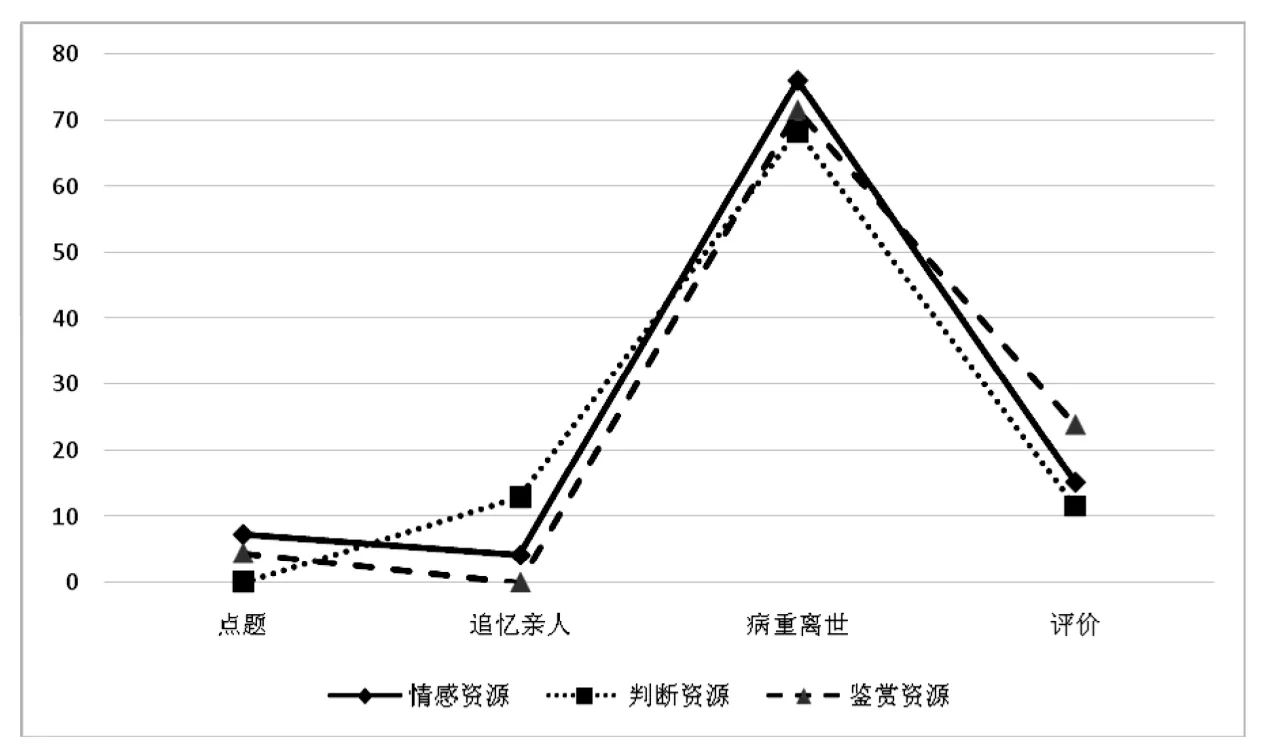

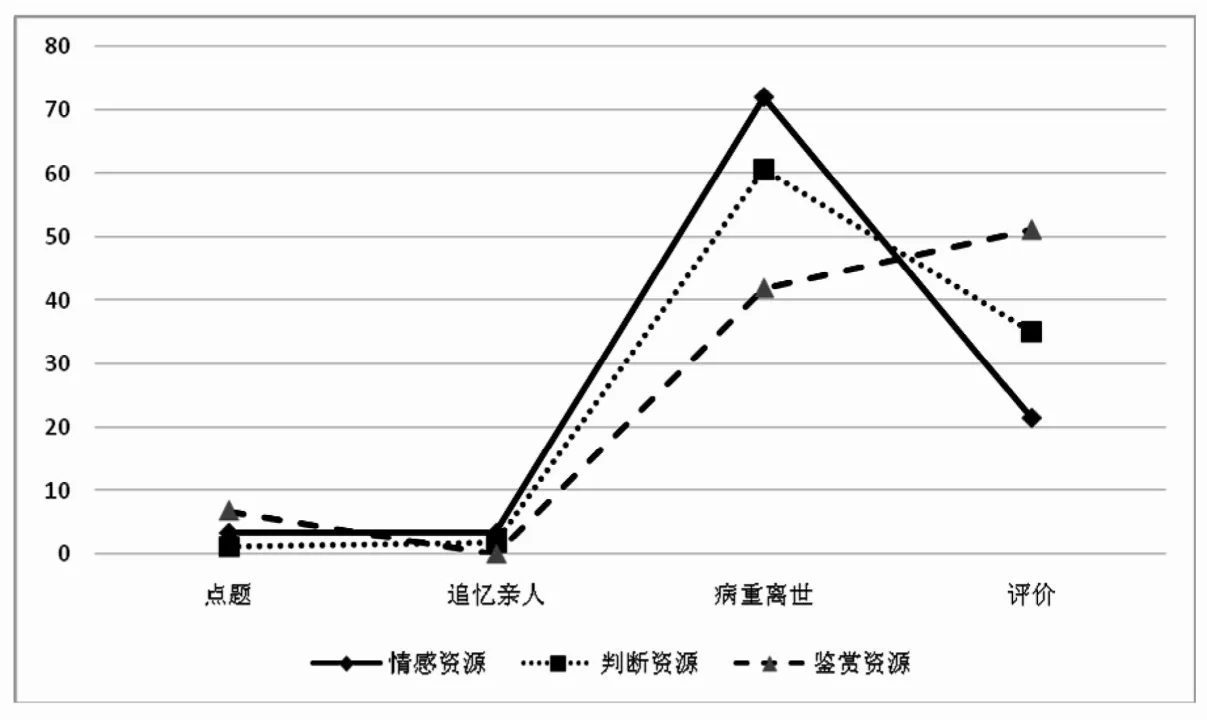

基于上述结构,通过对语料的标注及结构划分发现,三类态度资源在中美叙事语篇中呈现出如下分布(见图1和2)。

图1 态度资源在中文叙事中的分布比例(%)

图2 态度资源在英文叙事中的分布比例(%)

由上图可见,态度资源贯穿文章始终,渗透于整个语篇。其分布特征从侧面揭示了各叙事阶段所包含的叙事要素。在追忆亲人的铺陈阶段,只有零星的态度资源,此时叙事尚未展开,人物的情感强度较低,只出现少量对情感及判断的表达;当叙事深入发展,在亲人由病重到离世阶段,态度资源分布密集,超过70%的情感资源出现在此部分,表明该事件给人带来了强烈的情感冲击,此外,丰富的判断资源反映了对人物的细致刻画;在最后的评价部分,鉴赏资源占主导地位则体现了更强的客观性,梳理了作者对事件的思考。

3 态度资源的具体使用情况

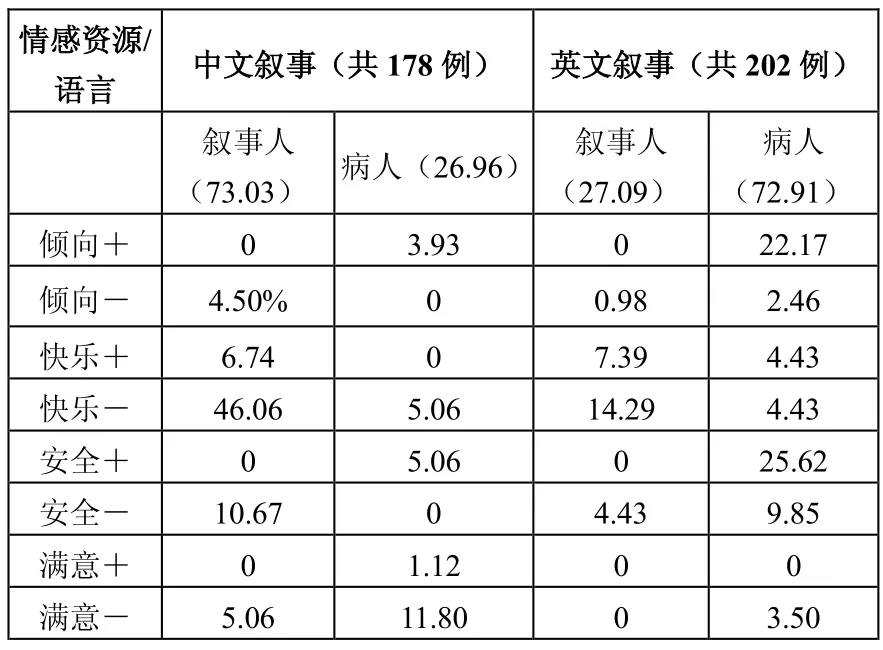

3.1 情感

首先,从感情色彩看,中美叙述人均主要使用了消极的情感资源,其中又以“不快乐”的情感表达为主导,传达了强烈的悲伤情绪。

(1)我【叙事人】每次看到他吐都想哭【快乐-】。

(2)我【叙事人】心疼【快乐-】恨不能代他去受苦。

(3)He【病人】wanted【倾向+】to die.(他想去死。)

(4)He【病人】would still wake up screaming in pain【快乐-】.(他还是会疼得叫醒过来。)

中美叙事人对两类情感资源运用的差异体现了叙述视角的不同,中文语篇主要从叙事人角度来表达对亲人从病重到离世这一事件的情感反应,而英文语篇则以病人的视角为主导,关注其在病重到临终过程中的情感及需求。

表4 中英文叙事语篇中情感资源的分布比例(%)

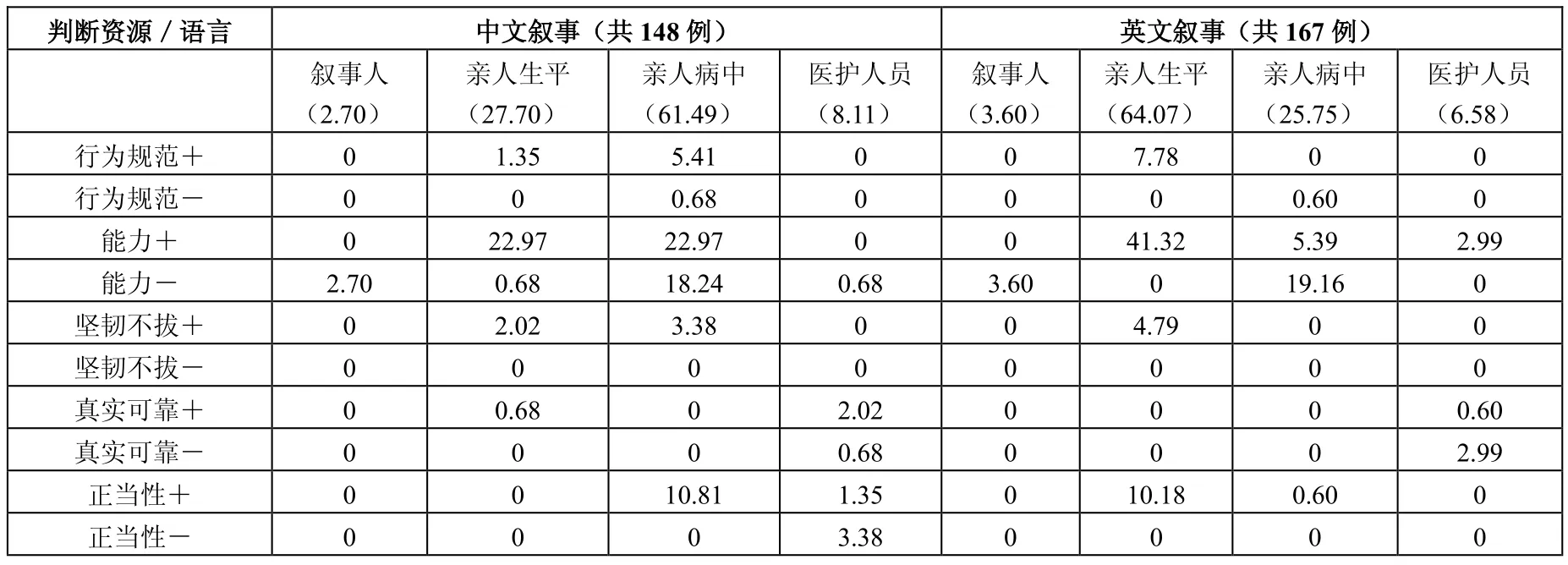

3.2 判断

首先,从判断对象来看,中美叙事人都以亲人为主要关注对象,对亲人的判断评价分别占总判断资源的89.19%和89.82%。其次,从判断的积极性来看,两国叙事人均对亲人做出了总体积极的评价,仅在亲人病重期间出现了对其消极的判断。从判断的子范畴看,对亲人对判断资源主要集中在其“能力”方面,在对亲人生平进行判断时,全部使用了积极判断,表达了对亲人的肯定,而在亲人患病阶段,则主要运用了消极的判断资源,反映了因经受病魔折磨而逐渐丧失能力的亲人形象,相关实例见下:

不管是采购、安装、折旧的哪个阶段,固定资产的管理都存在松懈和不规范的地方。其提高的重要手段就是在部门内部建立固定资产管理小组,分管固定资产的财务管理问题。并对固定资产采用全生命周期的问责制,每个单位、每个部门购进的固定资产必须有确定的工作人员对这项资产负责到底,使得资产管理落到实处。

(5)我的妈妈也是一位心胸宽广【行为规范+】,对前途充满希望的知识女性 【能力+】。

(6)妈妈也一直保持着她一贯的冷静【能力+】和开朗【行为规范+】。

(7)My mother died that way… unable to recognize【能力-】her own daughters at her bedside.(我的母亲就是以那样的方式离世的……甚至连陪伴在她床侧的女儿们也认不出来。)

(8)First, she couldn’t talk anymore【能力-】, then she couldn't swallow to eat【能力-】, then she couldn't walk well【能力-】, then she lost the strength 【能力-】in her hands, then she just couldn't breathe【能力-】.(首先,她不能再像往常一样谈吐自如,然后开始不能正常吞咽,丧失了自如走动的能力,接下来她的手再也没了力气,甚至连无法靠自己呼吸。)

综合以上分析,中美叙事人在对判断资源的使用上整体呈现出相似的特征,主要针对亲人生平做出了积极的能力评价,在亲人病重之后,运用消极的判断资源反映了其日益虚弱的身体状况。

表5 中英文叙事语篇中判断资源的分布比例(%)

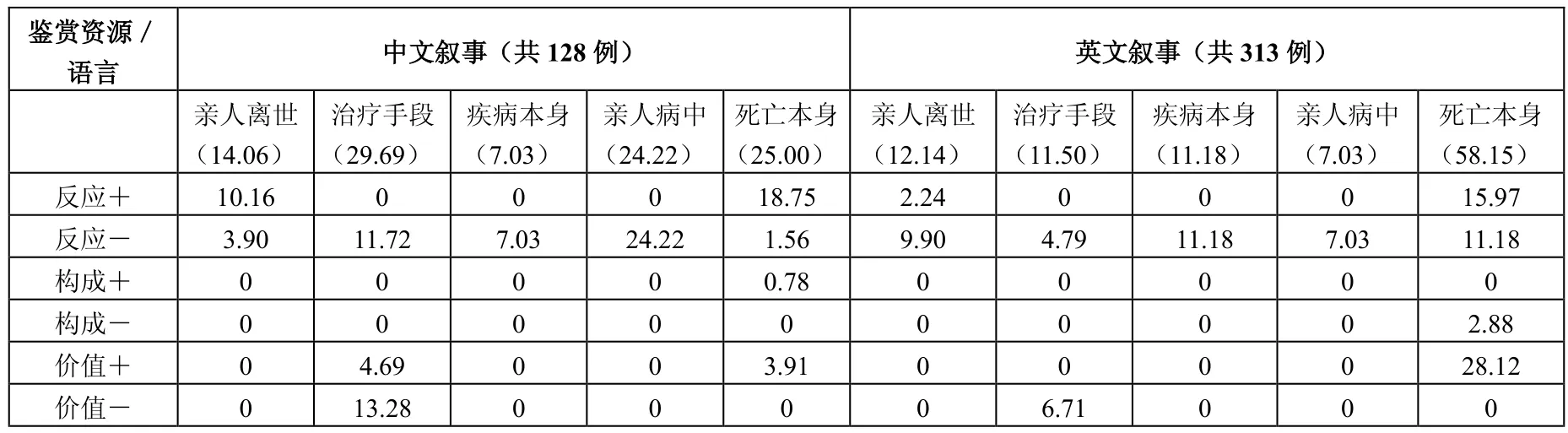

3.3 鉴赏

中文语篇中出现的鉴赏资源较分散,主要对治疗手段,亲人病中的身体状态以及死亡本身进行了鉴赏。而英文叙事语篇中的鉴赏资源:(1)对死亡的评价占总鉴赏资源的58.15%,主要从人对死亡的情感反应,以及死亡的积极价值出发,重点突出了死亡是人的“权利”、“自由”、“选择”、“尊严”,可以赋予人们对命运和身体的“掌控”的认识;(2)62.29%的鉴赏资源属表达情感的反应系统,通过将主观的“情感”转化为“鉴赏-反应”评价,突出了评价对象的客观属性对人造成的影响而非人的主观感受,既借物表达了自己的“情感”评价,又营造出文章相对客观的视角。

(9)面部表情已经没有昔日的安详、和蔼,代之而来的蜡黄、瘦削【反应-】,因疼痛呈痛苦状,甚至面部已有变形【反应-】……

(10)My family and I were forced to helplessly watch the slow, brutal 【反应-】process of losing him a piece at a time.(我和我的家人只能被迫眼睁睁地看着生命从他身上一点一滴地残忍流逝而无能为力。)

(11)Later that year in November, he exercised his right【价值+】under Oregon's Death with Dignity Act to end his life on his terms【价值+】.(那年的十一月,他在俄勒冈州行使了《尊严死法案》赋予他的权利,依照自己的意愿他结束了自己的生命。)

(12)His fasting put him firmly in control【价值+】and merely hastened death’s natural【价值+】process,allowing him to outwit【价值+】ALS and die with his dignity intact【价值+】.(他选择通过禁食为死亡的自然降临提供助力,以此获得对生命的掌控,在与阿兹海默的斗争中,得以保留尊严,体面退场。)

表6 中英文叙事语篇中鉴赏资源的分布比例(%)

4 分析与讨论

语料分析发现,中美叙事者在对判断资源的运用上较一致,均对亲人的品性持积极评价,使用了消极判断描述了亲人日益虚弱的身体状况,显著差异主要存在于情感、鉴赏维度。

差异一是中美叙事人的情感表达方式,以及在叙述中对情感主体的选择都反映出双方在使用评价策略上的差异:中国叙事人更倾向于直接使用情感资源来表达情感,且主要以自己作为情感的发声者;相比之下,美国叙事人则更多地运用“鉴赏-反应”系统来表达情感,在表达上以病人为主体展开。例如:

(13)看得我的好揪心【快乐-】!

(14)It’s the most painful【反应-】dying process I have ever seen.(这是我见过最痛苦的临终场面。)

从以上例子可以发现,情感资源与鉴赏资源在表达情绪反应上存有微妙的不同。用情感资源表达感情,情绪直接与评价人挂钩,而在鉴赏资源中,人的情绪反应是经由外物而实现,情感的来源在外而不在内。所以,即使两位作者想表达的都是因目睹亲人离去而产生的悲痛,中国叙事人通过使用情感资源直接与读者分享自己内心的波动,而使用鉴赏资源的美国叙事人则跳脱了自身立场,更多地从当事人的角度体验情绪情感。这些差异产生的原因或许是两国不同的社会文化语境。

首先,从情感主体的选择上说,中国叙事人多以自己的感受来还原这一过程,突出了自己因亲人病逝受到的情感冲击,情感资源占总态度资源的比重最大,而美国叙事人则以亲人为中心展开记叙,描述亲人的情感变化,自己更多地是作为亲人的陪伴。对情感主体选择的不同可能是由中美两国不同的人际观念所决定的:中国文化强调人际关系的互依性,亲友之间互相依赖,家庭被视为一个整体;而美国文化则更重视个体的独立性,重视个体对生命的掌控。

另外,两国叙事人情感表达方式的不同可能是受其社会语境的影响。从社会背景来看,本文语料收集于中美两国倡导尊严死机构的网站论坛,结合两国“尊严死”理念的发展历史会发现,美国社会中曾出现过数个引发社会广泛讨论的“尊严死”案例。对自然死亡理念的倡导在美国已有超过二十年的历史,目前已有五个州通过了尊严死法案,但是一直以来反对的声音也不绝于耳。在倡导者们大力推广“尊严死”法案的背景下,不少网友积极分享自己的亲身经验,为“尊严死”理念发声,争取社会认同。在这样的背景下,美国作者对个人情绪做适当地客观处理可以使立场显得更加中立客观,也使观点更容易被读者所接受。

而“尊严死”在国内的推广还只是刚刚萌芽,在地区上的发展仅限于一线城市,对死亡这一禁忌话题的公开讨论也只是刚刚在网民中小范围的展开。目前“生前预嘱”的概念在我国并无法律明确支持或禁止,尚处在民间推广阶段(来源:新华网)。通过对“尊严死”进行关键词检索也可以发现,网络上的相关报道基本也都是在2013年之后才开始陆续出现。在当前国内“尊严死”理念受众狭窄的现状下,面对因饱受病痛折磨而丧失生命尊严的至亲,中国叙事人通过直接抒发内心的痛苦与无助,一方面宣泄了自己的情感,另一方面,这种对亲人“伤在他身,痛在我心”的感同身受也更容易引起读者共鸣。

差异二是双方对事物的鉴赏标准也南辕北辙:中国叙事人主要围绕亲人病逝给自身带来的情感影响展开,表达了送别亲人的“不舍”、“痛苦”,以及对亲人的“思念”、“感激”;而美国叙事人的鉴赏标准则是死亡作为“权利”、“尊严”的价值。此外,相较于中文叙事语篇结尾有限的主观感情客观化,英文叙事语篇充分倚赖对倾向性情感资源及价值鉴赏资源的综合运用,意在把作者的观念潜移默化地传达给读者。

Lee(2009)指出,美国文化强调身体自主权及生命尊严,将死亡视为个人的权利,这种权利也得到了法律的认可。而在中国文化中,死亡不仅是个人的决策行为,更是家庭需要一起面对的大事。Ho(2002,2004)通过研究华人在对死亡影像的描绘以及对死亡隐喻的使用也发现,当华人想到自身的死亡时,最明显的反应是与至亲的分离,以及因自己离世给至亲带来的感情冲击。

尊严死的话语发源于西方,强调个人权利和尊严,本质是“权利”生死观,而中国叙事人在丧亲叙事中则更多地体现出了中国传统文化的影响,表达了注重人际关系,亲情的死亡态度。中美网友丧亲叙事的异同,折射出在当代中国语境中,在对生命赋予意义时中西、传统与现代的张力。

四、结语

丧亲事件是生活中无可避免的痛苦事件,在经历失去亲人的痛苦时,人们往往会更加寻求与亲人之间的联系以寻求情感上的释放及慰藉。以第一人称视角叙述的丧亲经历向我们充分展示了在遭遇亲人离世时个体情感上的变化历程,使我们得以进一步探寻社会文化背景对个体情感经验的影响。一个社会的文化是群体内成员共享的世界观和价值信念,它塑造了成员的信念与价值系统,影响了人们对世界的认知与体验。评价手段是作者主观态度的语言实际体现。评价作为实现人际沟通的话语方式,是说话人团结听众或读者的重要方式。对不同评价资源的运用反映了叙事者对人或事物不同的态度与立场,也是对其深层次的文化认知与价值取向的体现。在情感,判断以及鉴赏三个子系统当中,情感资源更多的是叙述人对外界事物的直接感受,属于主观性最强的感性认识,而鉴赏则更多的是叙述人对事物现象的认知与判断,属于客观性最强的理性认识。本文对中美网友发布的记录至亲因病离世的死亡叙事进行评价资源运用情况的对比与分析,重点对比了叙事中涉及的情感、判断、鉴赏三个子系统的使用特点,分析了其体现的对死亡这一事件的认知差异。分析表明:中美叙述者在死亡叙事中对评价资源运用在情感与鉴赏子系统上存在较大差异,美国叙事者更多地运用了鉴赏资源表达自身情感,并对死亡的价值做出评价,认为选择死亡是行使身体自治权的方式,其核心是一种强调个人权利的死亡观;而中国叙事人则更多从自身情感的角度出发,面对亲人饱受病痛的折磨,心痛非常,希望亲人能平静安详地离开人世,叙事人对亲人乐其所乐,悲其所悲,与亲人十指连心,体现的是一种人际互依的生死观。两国支持尊严死群体在生死观上的微妙差异折射了不同社会文化语境对其成员价值判断的影响。

*本文得到高一虹教授的悉心指导,两位匿名审稿专家提出了宝贵的修改意见,在此深表感谢!

[1] Adler, N. 2010. Narratives of Loss as They Relate to Adult Attachment Style and Well-Being[D]. Emory University. PhD Thesis.

[2] Baddeley, J. & J. Singer. 2008. Telling Losses: Personality Correlates and Functions of Bereavement Narratives[J]. Journal of Research in Personality, 42(2): 421-438.

[3] Black, H. et al. 2011. End of Life: A Family Narrative[J]. Journal of Aging Research, (2011).

[4] Cheung, W. & S. Ho. 2004. The Use of Death Metaphors to Understand Personal Meaning of Death Among Hong Kong Chinese Undergraduates[J]. Death Studies, 28(1): 47-62.

[5] Gilbert, K. 2002. Taking a Narrative Approach to Grief Research: Finding Meaning in Stories[J]. Death Studies, 26(3): 223-239.

[6] Labov, W. 2013. The Language of Life and Death: The Transformation of Experience in Oral Narrative[M]. Cambridge:Cambridge University Press.

[7] Lee, S. 2009. East Asian Attitudes Toward Death—A Search for the Ways to Help East Asian Elderly Dying in Contemporary America[J]. The Permanente Journal, 13(3): 55-60.

[8] Lai, W. 2012. Grandparental Death: Through the Lens of an Asian Child[J]. The Qualitative Report, 17(1): 175-190.

[9] Lieblich, A., R. Tuval-Mashiach & T. Zilber. 1998. Narrative Research: Reading, Analysis, and Interpretation [M]. Thousand Oaks Calif: Sage Publications.

[10] Martin, J. & D. Rose. 2014. Working with Discourse: Meaning beyond the Clause [M]. Beijing: Peking University Press.

[11] Mugumya, L. 2013. The Discourse of Conflict: An Appraisal Analysis of Newspaper Genres in English and Runyankore-Rukiga in Uganda (2001-2010) [D]. Stellenbosch University.

[12] Murphy, S., L. Johnson & J. Lohan. 2003. Finding Meaning in a Child’s Violent Death: A Five-year Prospective Analysis of Parents’ Personal Narratives and Empirical Data[J]. Death Studies, 27(5): 381-404.

[13] Neimeyer, R. 2011. Reconstructing Meaning in Bereavement: Summary of a Research Program [J]. Estudos de Psicologia (Campinas), 28(4): 421-426.

[14] Sturrock, C. & J. Louw. 2013. Meaning-making after Neonatal Death: Narratives of Xhosa-speaking Women in South Africa[J]. Death Studies, 37(6): 569-588.

[15] Suhail, K. et al. 2011. Continuing Bonds in Bereaved Pakistani Muslims: Effects of Culture and Religion[J]. Death Studies, 35(1): 22-41.

[16] Umphrey, L. & J. Cacciatore. 2011. Coping with the Ultimate Deprivation: Narrative Themes in a Parental Bereavement Support Group[J]. Omega-Journal of Death and Dying, 63(2): 141-160.

[17] Valentine, C. 2007. Bereavement and Identity: Making Sense of Bereavement in Contemporary British Society[D]. University of Bath.

[18] 何敏贤, 樊富珉, 郑躬贞. 2002. 香港华人的死亡及悲痛的互赖关系[J]. 华人心理辅导理论与实践研究, (12): 205-211.

[19] 李秋萌. 2015. 北京成立协会推广“尊严死”罗瑞卿之女任副理事长[Z]. http://news.xinhuanet.com/politics/ 2013-07/30/c_125084961.htm.

[20] 李战子. 2004. 评价与文化模式[J].山东外语教学, (2): 3-8.

[21] 徐玉臣. 2013. 中国评价理论研究的回顾与展望[J]. 外语教学, (3): 11-15.

(责任编辑:吕红周)

H030

A

1008-665X(2016)2-0008-07

2015-12-22;

2016-01-20

李笑薇,女,硕士生,研究方向:社会语言学