拓片那些事儿

2016-11-18周联一

周联一

瓦当集

拓片那些事儿

周联一

华人德题瓦当

去年金秋在山东曲阜访友时,恰逢有关部门下达捶拓北朝摩崖刻石的任务,朋友邀我一同前往观摩,岂知此行成了我一个难忘的经历。山东北朝的摩崖佛经题刻,字体大的一尺开外,小的也过斗量,佛经刻在山上一整块相对平整的崖壁上,历经一千五百年的风雨,高大寂静而十分壮观。四个山东壮汉搭建起简单的梯架,爬上崖壁,用好几张四到六尺整纸拼接才将题刻覆盖。上纸的工具是大号长毛打刷,把隔夜用水闷好的皮纸贴上崖壁时即奋力捶打,四人分工合力,声震山谷。上色用的拓包,是纯棉细平布内裹秕谷,才一个鹌鹑蛋大小,沾上墨液或朱砂色,在木板上打匀后,用三个手指尖捏住飞快揉滚于纸面。先做字口,再填大块的空白,运作时的轻重快慢,一如音乐的节奏变化。山东大汉似乎化身绣娘,运针于巨幅画布,真有运斤如风的感受。揭下拓片时细看,字口、线条爽利干净,底色厚重而层次分明,是神完气足的佳作。这才明白现今摩崖拓片好过以往的原因是工具、材料的升级换代,加上适合粗粝不平山崖的锤拓新技术,当然好体力和熟知对象也至关重要。

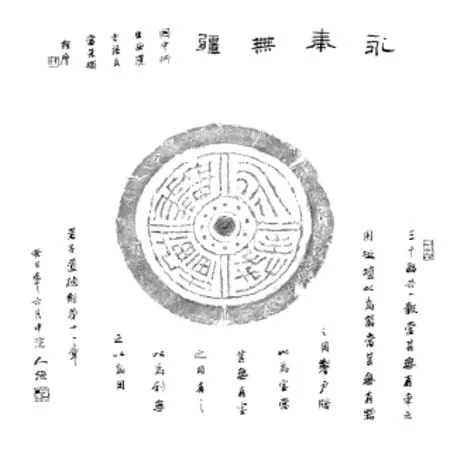

拓片用墨分乌金、蝉翼两大类,近年金石圈似乎更倾向于蝉翼拓。作为传统艺术的一员,墨彩的运用和书画本质相通,是艺术的再创造。所谓乌金拓要厚重而不板滞,如黄宾虹的焦墨山水,厚重的笔触分分寸寸透露着呼吸和活力;蝉翼拓淡雅宜人,但切勿浮薄枯糙,要如元明大家画笔的简淡有味。曾见晚清陈介祺先生家所出拓片,不管是铜器、陶文,还是砖瓦,浓淡层次均依物而定,纸墨精良,件件彰显精气神。同时代的金石家吴云在感谢陈介祺先生所赐拓片的信中赞道:“悬诸壁间,观者莫不惊心动魄。”技术熟练易得,纸墨精良也能寻觅,但拓物恰到好处,充分体现出对象的神采,要靠学养和眼力。我一向追慕陈介祺先生,但性格浮躁和学识不够,不能由技入道。所幸近年金石收藏升温,潜心传拓且深得其中三昧的不乏其人。北京藏家和学者王琳先生,两年前寄来百品汉代陶灶拓片,浓淡变化恰如汉代浅浮雕塑像的结构,施墨细腻,丰富干净而神采奕奕。山东李永军先生是金石大藏家,所做北朝刻石拓片匀净润泽,无论尺幅大小,朱砂墨拓均能充分表达北朝的拙厚气息,堪称高手。绍兴的金立标先生拓制铜镜,细致入微,已臻佳境。铜镜纹饰有的细如游丝,其拓片展现的线条刚健挺拔,完整精确到了不能增减丝毫的分儿。

以青铜器铭文和石刻画像、文字和砖瓦等为主要研究对象的金石学,有证经论史之功,对古文字、书画、篆刻研究等不无裨益。而研究、交流的载体——拓片,因便于携藏和传播、欣赏,历代文人学士都情有独钟,制拓精审于乾嘉时到了一个高峰。如今国学热门,也因为收藏和书画篆刻的兴盛,金石拓片的制作和交往也多了起来。可能那些经典的孤本善拓大都是用墨拓制的缘故,人们大都重视墨拓本而较少关注朱砂类的色拓。悄然变化于以悬挂欣赏为目的的今天,拓片更加普及。为了丰富视觉,朱拓配以书法题跋会更有“收视率”。好的题跋、注释无疑增加审美的价值,而鉴赏的高品味,先辈一直在引领我们。金石大师吴大澂给其拓工的信函中,对拓片的留空位置和用纸尺寸要求到了苛刻的程度,题和跋的位置以及字体的大小,释文注解的内容和字数的多寡等等,无不考虑周详。其实无论朱拓墨拓,要在一丝不苟,做好即是佳作。