德拉巴斯蒂塔统计法则的生态翻译学诠释

2016-11-01李明

李明

(中南民族大学外语学院,湖北武汉430074)

德拉巴斯蒂塔统计法则的生态翻译学诠释

李明

(中南民族大学外语学院,湖北武汉430074)

本文从生态翻译学的视角诠释了德拉巴斯蒂塔提出的双关语翻译“统计法则”及其该法则对译者选择的制约。论文以“统计法则”为依据构建了双关语翻译生态环境,并分析了译者在该环境制约下的适应和选择。研究指出,双关语翻译生态环境可分为主体环境和客体环境。客体环境中的典型要件对于“双关语译为同类双关语”这一最优选择有着更积极的制约,在这一制约下,当最优选择不可行时,译者会转而选择“双关语译为非同类双关语”模式,这就需要在类型维、形式维和语义维等维度进行多维度选择转换。

德拉巴斯蒂塔统计法则;双关语翻译;翻译生态环境;生态翻译学

双关语翻译历来是一个难题,对于双关语可译性与评判依据的探讨也一直是译界争论的焦点。近年来,国内双关语翻译研究主要集中在译者翻译观、翻译策略以及评判标准层面,研究视角也从之前单一的语言学拓展至语用学、机器翻译、接受美学等,呈现出多元化态势[1][2][3]。

在国际双关语翻译研究领域,比利时学者德拉巴斯蒂塔是较早开展双关语翻译系统研究的学者,也是这一领域的代表人物。德拉巴斯蒂塔以莎士比亚《哈姆雷特》的德语、法语、荷兰语等语种译本为语料,借助描述翻译学的研究工具,对其中的双关语翻译模式和制约因素进行探讨,取得了突破性的成果。他对于双关语以及双关语翻译模式的分类,几乎涵盖了双关语及其翻译的所有类型,被认为是最全面客观的双关语翻译研究[4],因而在国内外颇具影响力。

最早将德拉巴斯蒂塔的双关语翻译理论介绍给国内翻译界的学者当属张南峰教授,然而其研究并未引起足够重视,仅有的数篇相关论文多为借鉴其双关语翻译模式、嵌套具体翻译案例的研究思路,研究重点在于描述翻译结果,对于导致结果的原因却鲜有分析。笔者认为,在翻译活动中,译者的选择对于最终呈现出的译文起着决定性作用,而影响译者选择的因素才是决定翻译结果的根本,才最值得关注。那么,究竟是哪些因素制约了双关语译者的选择呢?德拉巴斯蒂塔曾经在其专著中提出“统计法则”,并详细阐释了统计法则是如何制约译者对于双关语翻译模式的选择的[5],遗憾的是,这一很有价值的发现并未获得其应有的反响。鉴于此,本文将德拉巴斯蒂塔提出的“统计法则”这一尚未被关注的重要思想纳入研究视野,希望得到更多业界同仁的关注。

由于生态翻译学将翻译定义为“译者适应翻译生态环境的选择活动”,在这样的理念之下,译者如何适应翻译生态环境又作出怎样的选择就成为生态翻译学关注的重点。而德拉巴斯蒂塔的“统计法则”约束的就是双关语翻译活动中译者的选择,从这个角度来讲,以“译者适应和选择”为研究核心的生态翻译学用于诠释德拉巴斯蒂塔“统计法则”是非常切合的视角。

基于此,本文以德拉巴斯蒂塔提出的双关语翻译理论为依据,参照德拉巴斯蒂塔“统计法则”构建了双关语翻译生态环境,并以德拉巴斯蒂塔定义的两种最主要的双关语翻译模式——“双关语译为同类双关语”和“双关语译为非同类双关语”为研究重点,探讨了双关语翻译生态环境制约下译者对于这两种翻译模式的选择,以及这些选择最终反映的译文整合适应度。本文首次将生态翻译学的诸多概念,如:翻译生态环境、译者适应选择过程、多维度选择转换、整合适应度等引入双关语翻译的研究范畴,用生态翻译学的框架来解释双关语译者的选择以及制约这种选择的因素,尝试以生态翻译观来诠释德拉巴斯蒂塔“统计法则”制约下的双关语翻译活动。

一、双关语译者的约束要素:德拉巴斯蒂塔“统计法则”

在近年来国内外的双关语翻译研究中,对双关语翻译制约因素进行过深入系统研究的要属这一领域的代表人物德拉巴斯蒂塔。德拉巴斯蒂塔在研究中发现,为了实现双关语翻译的最优化,译者会将“用双关语译双关语”视为目标,为了达到这一目标,译者可以有两种选择,“双关语译为同类双关语”模式(以下简称P>CP)和“双关语译为非同类双关语”模式(以下简称P>NCP)。

前一种模式是用与源语双关语类型相同的译语双关语来翻译源语双关语,后一种模式是用与源语双关语类型不同的译语双关语来翻译源语双关语。这两种子模式的相同点在于都是用译语双关语来翻译源语双关语,但前一种由于源语和译语双关对等程度更高而被德拉巴斯蒂塔定义为是最理想的方案。德拉巴斯蒂塔认为,秉承“充分翻译”理念的译者需要对源语文本的语篇特征进行充分的重建,因此,对于这部分译者,最理想的翻译方案就是在译语中找到与源语双关语对等的或近乎对等的同类型双关语来替换原文中的双关语。那么,P>CP模式就成为了译者们首先考虑的最佳双关语翻译方案或者说最优选择[6]。然而,并非任何一个双关语在每种语言中都有一个完全对等的同类型的双关语。德拉巴斯蒂塔发现最优选择由于受到一些因素的影响,其可行性有一定的局限,他总结出四条法则来阐释相关因素对于最优选择的制约[7]:

1.当源语双关属于语音类型时,如果源语代码和译语代码具有某种程度的历史关联,那么在译语中找到对应同类型双关的可能性就相对较大。

2.当源语双关属于语义类型时(如“一词多义”),在译语中找到对应同类型双关的可能性与源语代码和译语代码是否具有历史关联无关。

3.当源语双关属于句法或形态类型时,如果源语代码和译语代码具有某种程度的类型学关联,那么在译语中找到对应同类型双关的可能性就相对较大。

4.当源语双关属于语音类型或语义类型时,如果源语代码和译语代码之间存在某种程度的语际借用,那么在译语中找到对应同类型双关的可能性就相对较大。

德拉巴斯蒂塔将这些法则命名为“统计法则”(statistical laws)。在德拉巴斯蒂塔看来,有关P>CP可行性的问题很大程度上等同于双关语可译性的问题,因而这四条法则也可以解释特定源语语境下某个双关语的可译性。这里的“可译性”,德拉巴斯蒂塔认为是一个范围,他反对武断的“二分法”——即把某个语篇现象要么划归为“可译”,要么划归为“不可译”。他指出,对于任何一个双关语,我们不能简单地评判它可译或者不可译,因为没有绝对的可译或者不可译,我们只能根据一些要素来判断译者在译语中找到其对应同类型双关语的可能性有多大,或者说P>CP的可行性有多大。这些要素就是德拉巴斯蒂塔在“统计法则”中提出的源语双关语类型、源语代码和译语代码之间的类型学关联、历史关联以及语际借用关联等。德拉巴斯蒂塔指出,“统计法则”描述的正是这些要素制约下不同程度的P>CP可行性或者说不同程度的双关语可译性[8]。

笔者认为,德拉巴斯蒂塔“统计法则”对于译者的意义在于:译者在翻译双关语的过程中如果能够意识到法则中所列关键要素的存在,并在具体的案例中分析这些要素间的关联,就能自主判断某个双关语应用P>CP的可行性,从而指导自身最大程度地作出最优选择。

二、基于德拉巴斯蒂塔“统计法则”构建的双关语翻译生态环境

“生态翻译学”理论由我国学者胡庚申于2006年首次提出[9],是胡庚申“翻译适应选择论”的延伸。该理论以达尔文“适应·选择”学说的基本原理为指导,以“翻译即适应与选择”的主题概念为基调,以“译者为中心”的翻译理念为核心,对翻译过程、翻译原则、翻译方法和译评标准等翻译本体作出了新解。胡庚申指出,生态翻译学(Eco-translatology)将生态学的“生态环境”、“适应/选择”、“适者生存”、“汰弱留强”、“共生互动”等一系列概念引入翻译本体的研究,因而是一种生态范式的译学研究[10]。

“翻译生态环境”是生态翻译学的核心概念,被认为是译者适应和选择的前提。生态翻译学将“翻译生态环境”定义为:“原文、原语和译语所呈现的世界,即语言、交际、文化、社会,以及作者、读者、委托者等互联互动的整体。翻译生态环境是制约译者最佳适应和优化选择的多种因素的集合。”[11]

对于“翻译生态环境”的概念,韩巍认为可将其视为和翻译有关的各种环境的总和。它下面有着子环境,即它不仅包含非生命的“自然”环境,而且也包含有生命的“社会”环境,可以是客体环境和主体环境的综合。其中,客体环境包含原文本、译本、文体功能、翻译策略、翻译规约等元素;主体环境则有译者、作者、读者、出版商、洽谈商、审稿人等元素。这两个子环境之间表面上相互独立,实际上相互关联[12]。

我们发现,胡庚申、韩巍两位学者在描述翻译生态环境时,均提到了一些元素,这些元素被胡庚申定义为典型要件[13]。笔者认为,两位学者提到的典型要件包含在所有翻译生态环境之中,因此他们定义的翻译生态环境均具有广义属性,是对普遍的翻译现象所处的生态环境的总的概述。然而,在研究某类具体的翻译现象时,为了更加有针对性地探讨翻译生态环境的影响,我们需要对广义抽象的“翻译生态环境”进行具体的界定,那么其涵盖的典型要件应该有更加明确且相对特定的表征,这对于研究个案中翻译生态环境与译者适应和选择的关系有着非常重要的意义。从这个角度来说,构建一个双关语翻译生态环境对于研究双关语译者的适应和选择十分有必要。

然而,要构建一个双关语翻译生态环境,就必须找到能对其进行具体界定的典型要件,换句话说,就是要找到一些双关语翻译的制约因素。德拉巴斯蒂塔“统计法则”中提出的双关语翻译的制约因素包括:源语双关类型、源语代码、译语代码、源语代码和译语代码各自依托的历史、文化、类型学特征、语际借用程度等,均可视为带有特定表征的、能够对“双关语翻译生态环境”进行具体界定的要素,这些要素制约了译者的最优选择,构成了“双关语翻译生态环境”的典型要件。

参考韩巍对于“客体环境”的界定,笔者将德拉巴斯蒂塔“统计法则”中的制约要素划归为客体环境中的典型要件。由于德拉巴斯蒂塔“统计法则”阐述的是当源语双关属于不同类型时,源语代码和译语代码在不同层面的关联对于译者最优选择的影响,为了更清晰地呈现这一关联,我们尝试将“双关语翻译生态环境”划分为两个子环境,即源语生态环境和译语生态环境,这两个子环境各自又带有两个分支,即客体环境和主体环境。这样,在德拉巴斯蒂塔提出的“统计法则”的基础上,参照胡庚申、韩巍两位学者定义的“翻译生态环境”,我们初步勾勒出“双关语翻译生态环境”的框架,如下所示:

生态翻译学指出,“翻译生态环境”构成的要素包含了源语、原文和译语系统,是译者和译文生存状态的总体环境,它既是制约译者最佳适应和优化选择的多种因素的集合,又是译者多维度适应与适应性选择的前提和依据[14]。因此,笔者认为,以德拉巴斯蒂塔“统计法则”为依据的“双关语翻译生态环境”的构建,在对“翻译生态环境”概念的外延进行拓展的同时也为阐释双关语译者多维度适应与适应性选择提供了前提和依据。

三、翻译生态环境制约下双关语译者的适应和选择

胡庚申认为,翻译生态环境是“制约译者最佳适应和优化选择的多种因素的集合”,而要求译者适应生态环境的所有因素是不可能的,所以译者只能“在多维度地适应翻译生态环境的基础上,作出与翻译生态环境相适应的不同选择,即所谓‘适应性选择’”[15]。译者在翻译双关语时,为了实现用双关语译双关语,需要作出与双关语翻译生态环境相适应的不同选择,在“双关语译为同类双关语”(P>CP模式)和“双关语译为非同类双关语”(P>NCP模式)之间进行取舍。

(一)译者的适应与最优选择:P>CP模式选择

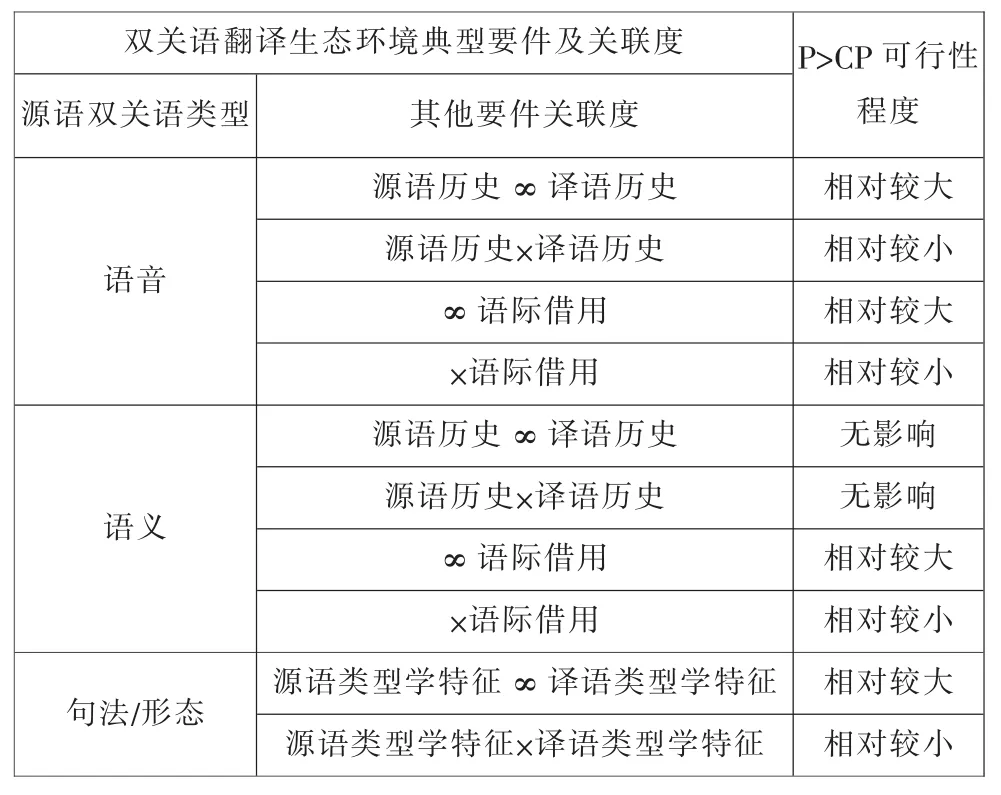

译者在处理双关语时,最理想的状况就是在译语中找到一个与源语双关语完全对应的同类型双关语,因此,译者在翻译双关语时首先考虑的就是能否选择P>CP模式。然而,正如上文所述,由于受到德拉巴斯蒂塔“统计法则”的制约,P>CP模式的应用有一定的局限性。从生态翻译学的视角来看,德拉巴斯蒂塔“统计法则”反映了双关语翻译生态环境中的典型要件及其之间的关联度同P>CP模式可行性的关系,阐释了双关语翻译生态环境对译者最优选择的影响,我们将两者的关系用表1描述如下(∞表示存在关联或关联较大,×表示不存在关联或关联较小):

表1 双关语翻译生态环境与P>CP可行性的关系

结合图1和表1,我们可以得到这样的解读,双关语翻译生态环境中的典型要件及其之间的关联度对译者最优选择有着最直接的制约。具体而言,源语生态环境和译语生态环境中的客体环境相较于主体环境,在影响双关语译者采取最优选择方面起到更加主导的作用。因此,在双关语翻译生态环境中,源语生态环境和译语生态环境在客体环境层面的关联度在更大程度上制约了译者采取最优选择的可行性。译者如果想要采用P>CP模式,就需要分析进而适应客体环境中的典型要件,如源语双关类型,同时还要适应源语生态环境和译语生态环境在客体环境层面的关联度,如源语历史与译语历史的关联度、源语类型学特征与译语类型学特征的关联度、源语与译语之间的语际借用程度等,只有这样才能在翻译某个双关语时具体分析得出P>CP模式的可行性,从而最大限度地作出最优选择。

以英语双关语的汉译为例,我们可以这样分析双关语翻译生态环境中的典型要素:源语是英语,译语是汉语,英语属于印欧语系下的日耳曼语族,汉语属于汉藏语系下的汉语语族,所以源语历史与译语历史关联甚微。英语和汉语的构词法以及句式结构均有部分相似之处,所以源语和译语在类型学特征上有一定关联。汉语中有部分词汇是英语词汇音译而来,如:“克隆”(clone)、“披萨”(pissa)以及一些地名人名等,英语中也有这样的例子,如“silk”(丝绸)、“Feng shui”(风水)以及一些地名人名等,因此,源语与译语存在一定程度的语际借用。

那么这些典型要素之间的关联如何影响译者对于P>CP模式的选择呢?为了论证本文所构建的双关语翻译生态环境对于译者选择的约束,笔者选取了向来以丰富的双关语著称的艾美奖最佳喜剧《雷蒙德》的英语剧本和两个汉译本为语料,统计了第一季剧本中的60处英语双关语,并分析了双关语翻译生态环境对于两个译本P>CP模式的约束。研究发现:两个译本中语义双关的P>CP模式应用率最高,分别为47%和61%,这就印证了:尽管源语历史与译语历史关联度较低,但是译者在翻译语义双关时采用最优选择的可行性仍相对较大。语音双关的P>CP应用率最低,两个译本均仅为18%,11处源语语音双关中只有2处应用了P>CP模式,且这2处均为语际借用案例,这就印证了:如果源语历史与译语历史关联度较低,译者在翻译语音双关时采用最优选择的可行性则相对较小,除非源语语音双关涉及语际借用。句法/形态双关的P>CP应用率高于语音双关的P>CP应用率,分别为36%和45%,这就印证了:如果源语与译语在类型学特征上具有一定关联,译者在翻译句法/形态双关时采用最优选择的可行性就相对较大[16]。

(二)译者的适应与多维度选择转换:P>NCP模式选择

德拉巴斯蒂塔认为,当选用与源语同类型的双关语很牵强或者不可能时,译者会进行适当转换,在译语中找到一个与源语双关语不同类型的双关语来进行替换,即选择P>NCP模式,德拉巴斯蒂塔将这些转换分为三类:语言机制层面转换、形式结构层面转换和语义结构层面转换。德拉巴斯蒂塔这样描述这三类转换的具体表征:第一类转换即“语言机制层面转换”完成后,译语和源语双关语不属于同一种语言结构表征;第二类转换即“形式结构层面转换”完成后,译语和源语双关语不是同一形式的双关语;第三类转换即“语义结构层面转换”完成后,译语和源语双关语不具备相同的语义特征[17]。

笔者认为,这样的转换是符合生态翻译学的基本翻译原则的。胡庚申将生态翻译学的基本翻译原则概括为:“多维度适应与适应性选择”,即“译者在翻译过程中,原则上在翻译生态环境的不同层次、不同方面上力求多维度地适应,继而依此作出适应性地选择转换。”[18]在这个原则下,胡庚申提出了“三维转换”的生态翻译学翻译方法,即译者在语言维、文化维和交际维作出的适应性选择转换[19]。但是,胡庚申也指出,翻译过程中译者需要适应的因素是多方面的,适应性选择也是多方面的,因此,虽然“三维”是主要的转换维度,但很多情况下翻译过程中的转换并不仅限于此“三维”,需要根据特殊案例具体分析[20],双关语翻译正是这样的特殊案例。在双关语翻译过程中,译者的选择也存在生态翻译学定义的多维度适应性选择转换,但与胡庚申提出的“三维”转换有所不同的是,双关语翻译过程中的多维度转换是译者在适应双关语翻译生态环境的前提下,以双关语的类型及本质特征为维度进行的转换。

参照德拉巴斯蒂塔描述的实现P>NCP模式的三个层面的转换,我们可以从三个维度重新描述这三类转换,即“类型维的适应性选择转换”、“形式维的适应性选择转换”和“语义维的适应性选择转换”。具体而言:

1.“类型维的适应性选择转换”对应德拉巴斯蒂塔界定的“语言机制层面转换”,即译语和源语双关语在类型维度发生了转换,如:将语音类型的源语双关语转换为句法/形态类型的译语双关语。

2.“形式维的适应性选择转换”对应德拉巴斯蒂塔界定的“形式结构层面转换”,即译语和源语双关语在形式维度发生了转换,如:将源语的垂直双关语转换为译语的水平双关语,也就是说,原文中本来只出现互为双关的词语中的一个,另外一个词语需要读者心领神会,而翻译过来时,译者把互为双关的两个词语都表达出来,同时展现在读者眼前,将隐形的双关显性化了。

3.“语义维的适应性选择转换”对应德拉巴斯蒂塔界定的“语义结构层面转换”,即译语和源语双关语在语义维度发生了转换,如:译者在翻译双关语时只保留了源语双关语的一重语义,另一重语义在翻译时进行了转换。

无论转换发生在哪个维度,转换后的双关语虽与源语双关语不属于完全意义上的同类双关语,但仍具有双关语特征,因而这样的多维度转换可以帮助译者在无法作出最优选择的情况下仍可实现用双关语译双关语。

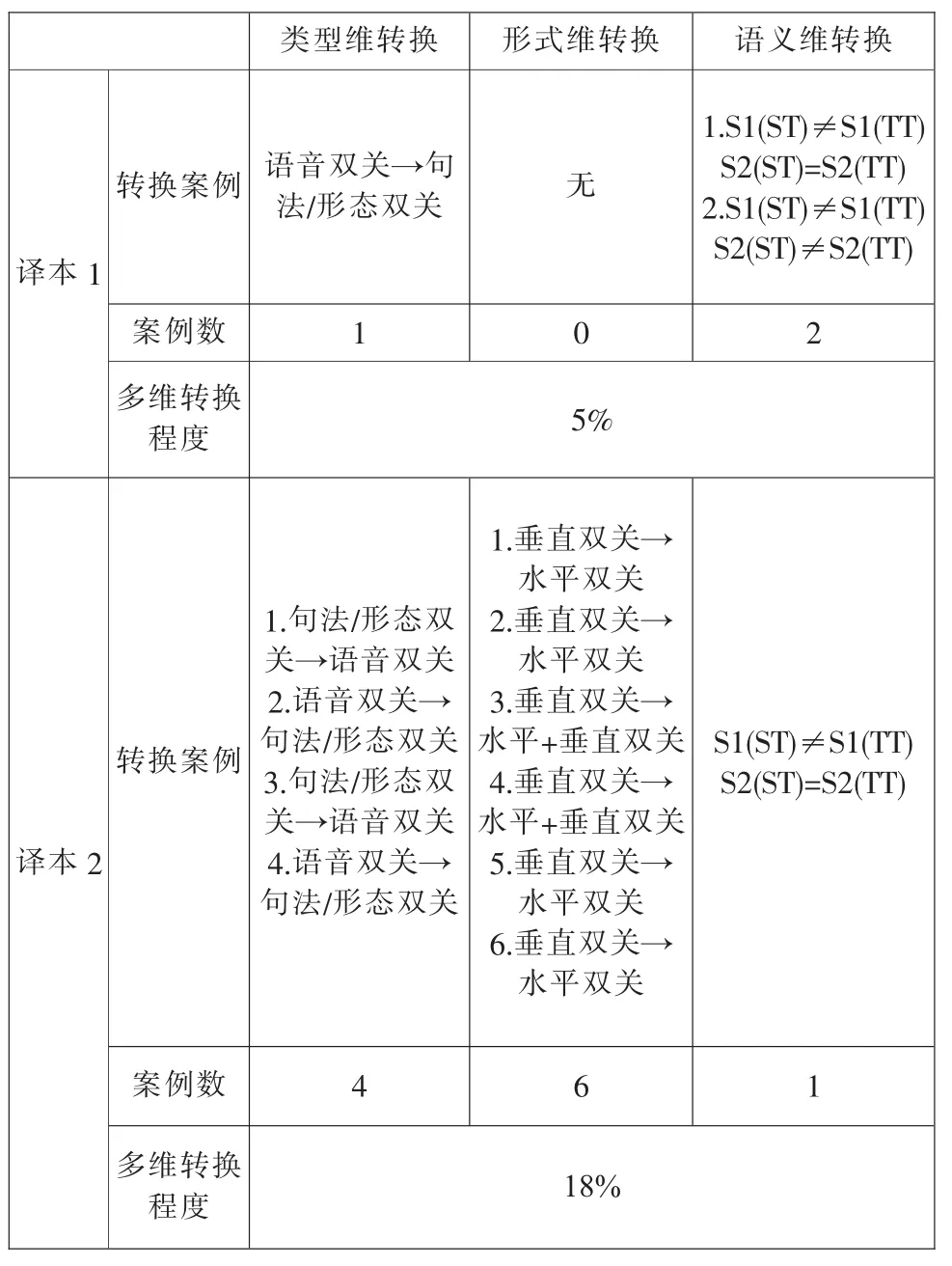

笔者对《雷蒙德》两个译本中译者采用的P>NCP三维转换进行了整理统计,如下表(转换程度=该转换案例数/所有模式案例总数60×100%;→表示“转换为”;根据Delabastita的双关语“八分法”,当互为双关的词语或词组在语篇中同时出现时,这样的双关是水平双关;当互为双关的词语或词组仅有一个在语篇中出现时,这样的双关是垂直双关;S1(ST)和S2(ST)表示源语双关的两层语义,S2(TT)和S2(TT)表示译语双关的两层语义)。

表2 两个译本P>NCP三维转换统计

如表2,译本1在三个维度的转换案例为3个,多维转换程度为5%,译本2在三个维度的转换案例为11个,多维转换程度为18%,译本2的多维转换程度高于译本1。

(三)双关语译文的整合适应选择度

生态翻译学认为:“成功的翻译是译者成功的多维度适应与适应性选择的结果,评价翻译主要看译品的‘整合适应选择度’。”[21]胡庚申将“整合适应选择度”定义为译者产生译文时在语言维、文化维、交际维等“多维度适应”的程度和兼顾其它翻译生态环境因素的“适应性选择”程度的总和。一般来说,译品中反映的译者“多维度适应”和“适应性选择”程度越高,译文的“整合适应选择度”也就越高,而最佳译文就是“整合适应选择度”最高的译文[22]。

笔者认为,双关语译文的评价标准也可以参考生态翻译学的译评标准,借用“整合适应选择度”的概念来阐释。双关语译文的“整合适应选择度”可理解为:译者适应双关语翻译生态环境中典型要件所作出的“最优选择”程度以及译者在类型维、形式维和语义维等维度进行多维度转换程度的总和。

笔者对《雷蒙德》两个译本译者的“最优选择”(P>CP)程度以及译者在类型维、形式维和语义维等维度进行的多维度转换(P>NCP)程度进行了统计,如下表(应用率=该模式案例数/所有模式案例总数60×100%):

表3 两个译本整合适应选择度对比

笔者对上表数据进行了纵向和横向对比。纵向比较后发现,译本1和译本2的整合适应选择度分别为45%和67%,也就是说,相比译本1的译者,译本2的译者在更多的双关语翻译案例中实现了用双关语译双关语,是整合适应选择度更高的译本。横向比较后笔者发现,两个译本都存在P>CP模式远远多于P>NCP模式的现象,即最优选择的应用率均高于多维转换的应用率。由之前的分析我们知道,最优选择的应用率直接受到双关语翻译生态环境中客体环境的制约,而多维转换则是在最优选择不可行的情况下译者克服客体环境作出的更为主动的选择。如果最优选择的应用率高于多维转换的应用率,那么可以说明,在双关语翻译过程中,双关语翻译生态环境中客体环境的制约对于译者的选择起到了一个更加决定性的作用。从《雷蒙德》两个译本中P>CP模式和P>NCP模式的对比情况来看,相比克服客体环境作出更为主动的选择,两个译者在更多情况下是顺应双关语翻译生态环境中的客体环境作出选择,尽管顺应程度有所不同。

四、结论

用生态翻译学的理念来诠释德拉巴斯蒂塔“统计法则”就是从生态翻译学视角来观察双关语翻译活动中译者的适应和选择。双关语译者由于受到双关语翻译生态环境的制约,需要多维度地适应该环境中的不同要件,从而作出适应性选择,具体解读如下:为了实现用双关语译双关语的目标,译者首先会考虑被视为最优选择的“双关语译为同类双关语”模式,然而这一选择的可行性会受到双关语翻译生态环境中客体环境的典型要件及其关联度的影响,具体而言,源语生态环境和译语生态环境在客体环境层面的关联度在较大程度上制约了译者采取最优选择的可行性。译者如果想要采用最优选择,就需要分析适应源语客体环境中的典型要件,如源语双关类型,同时还要适应源语生态环境和译语生态环境在客体环境层面的关联度,如源语历史与译语历史的关联度、源语类型学特征与译语类型学特征的关联度、源语与译语之间的语际借用程度等,只有这样才能在翻译具体双关语时分析得出该模式的可行性,最大限度地作出最优选择。当最优选择的可行性相对较小或几乎不可行时,译者为了能够在译语中找到一个对应的双关语,会克服双关语翻译生态环境中客体环境的限制,选择“双关语译为非同类双关语”模式,这就需要在多个维度作出适应性选择转换,这些维度包括类型维、形式维和语义维。转换后的双关语虽与源语双关语不属于完全意义上的同类双关语,但仍具有双关语特征,因而同样能够帮助译者实现用双关语译双关语。而双关语译文的“整合适应选择度”可理解为“最优选择程度”和“多维度转换程度”的总和,具体来说即译者适应双关语翻译生态环境中客体环境的“最优选择”程度以及译者克服客体环境在类型维、形式维和语义维等维度做出转换的程度总和。“整合适应选择度”越高的双关语译文也是质量相对较高的译文。

[1]艾琳.言语行为理论与英汉双关翻译[J].上海翻译,2010(1):p33.

[2]林跃武,李玉英.接受美学视角下的中英双关对比研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2013(2):p99.

[3]赵会军.双关语语用翻译量化模型[J].外语研究,2012(5): p72.

[4]张南峰.德拉巴斯蒂塔的双关语翻译理论在英汉翻译中的应用[J].中国翻译,2003(1):p30.

[5][6][7][8][17]Delabastita,Dirk.There’s a Double Tongue: AnInvestigationintotheTranslationofShakespeare’s Wordplay,with Special Reference to‘Hamlet’[M].Amsterdam /Atlanta:Rodopi,1993.p317,p233~244,p232,p192.

[9]胡庚申.生态翻译学解读[J].中国翻译,2008(6):p11.

[10][11][19][20][22]胡庚申.生态翻译学:建构与诠释[M].北京:商务印书馆,2013.p9~20,p18,p235,p238,p240.

[12]韩巍.对“翻译生态环境”、“适者生存”的重新审视[J].外语学刊,2013(1):p123.

[13]胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论概观[J].上海翻译,2008(2):p2.

[14]胡庚申.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].中国翻译,2011(2):p97.

[15][18][21]胡庚申.翻译适应选择论[M].武汉:湖北教育出版社,2004.p129,p129,p144.

[16]李明.双关语翻译最优选择的可行性研究——兼析《雷蒙德》两个汉译本的P>CP模式应用[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015(3):p175.

The Eco-translatology Interpretation of Delabastita’s Statistical Law

Li Ming

(School of Foreign Languages South-central University for Nationalities,Wuhan Hubei430073,China)

From the eco-translatology perspective,this paper explains Delabastita’s“statistical law”and how this law constraints translators’choices when they translate puns.Based on Delabastita’s“statistical law”,the present study constructs the eco-environment of puns translation and analyzes how translators adapt to the translational eco-environment to make proper choices.The study classifies the eco-environment of puns translation into subjective environment and objective environment,the latter of which is believed to have more effective restriction on the translator’s best choice of the“Pun>Congenial Pun”translation mode.When the best choice is infeasible due to the influences of the translational eco-environment,the translator will turn to the“Pun>Non-congenial Pun”translation mode,which requires the transference on three dimensions——the dimension of types,the dimension of forms and the dimension of semantics.

Delabastita’s statistical law;puns translation;translational eco-environment;eco-translatology

H059

A

1671-6639(2016)01-0083-07

2015-12-28

本文为国家社会科学基金项目“土家族主要典籍英译及研究”(项目编号14BYY029)的部分成果。

李明(1980-),女,中南民族大学外语学院副教授。