基于德玛顿干旱指数的胶东半岛干旱分析

2016-07-15王冰林修栋王培涛任可烟台市气象局山东烟台600石岛气象台山东威海609滨州市气象局山东滨州56600莱州市气象局山东烟台600

王冰,林修栋,王培涛,任可(烟台市气象局,山东烟台600;石岛气象台,山东威海609;滨州市气象局,山东滨州56600;莱州市气象局,山东烟台600)

基于德玛顿干旱指数的胶东半岛干旱分析

王冰1,林修栋2,王培涛3,任可4

(1烟台市气象局,山东烟台264003;2石岛气象台,山东威海264309;3滨州市气象局,山东滨州256600;4莱州市气象局,山东烟台261400)

摘要:本研究为加强对胶东半岛干旱的研究,为地方制定抗旱减灾政策提供参考,减轻干旱、旱灾带来的影响,根据胶东半岛24个气象观测站1971—2012年的气温及降水资料,对该区域的气温和降水变化趋势进行统计分析,然后利用德玛顿干旱指数对胶东半岛的干旱进行评估。研究发现,胶东半岛的年及四季的平均气温呈明显上升趋势;降水量变化不明显,春季和夏季呈增加趋势,秋季和冬季呈减少趋势,增加和减少的幅度相当。以此导致了未来中旱发生次数将增加,重旱发生次数将减少。德玛顿干旱指数在一定程度上能够较好地描述胶东半岛的干旱,但对某些情况把握不佳。

关键词:德玛顿干旱指数;胶东半岛;干旱;气温;降水;统计分析

0 引言

胶东半岛位于山东半岛东部,属鲁东丘陵区,在气候上属于暖温带大陆性季风气候,年降水量650~850 mm。其中,半岛南部地区的降水量在800mm以上;西北部地区滨海平原约600 mm。年降水量约60%集中于夏季,强度大,常出现暴雨,降水年均相对变率约20%,当地素有“十年九旱”的说法。有研究表明,进入1990s以后,该地区由湿润区转为半湿润区[1]。干旱作为胶东半岛的主要影响气象灾害,开展针对干旱的研究,减轻减免旱灾的出现,有着非常重要的意义。

之前对胶东半岛干旱的研究大多集中在较小的范围,如王冰等[2]利用SPI指数对烟台干旱特征进行了分析;李佶椿[3]建议通过合理配置水资源,制定中长期水利建设规划,大力推行节约用水等措施来减轻地处胶东半岛西北部的招远市干旱影响。或对降水、气温等变化进行分析,如刘德林等[4]以大沽夹河为例,分析胶东半岛丘陵区典型流域气温—降水的变化特征;田清等[5]分析了胶东半岛近50年气温和降水的变化特征,发现其降水量于1980年前后开始明显减少,而后气温于1990年前后突然上升。上述研究对胶东半岛的干旱全面性的评价、评估仍缺乏。因此,笔者通过对胶东半岛的气温、降水特征进行统计分析,应用干旱指数对干旱进行描述,以期得到胶东半岛气候变化特征,为当地防灾减灾工作提供参考。

1 资料与方法

1.1数据来源及预处理

选用胶东半岛的24个国家级气象观测站1971—2012年42年的降水和气温资料。其中,福山的气象资料始于1981年,故1971—1980年间其对应资料通过插值生成。其间多个台站迁移站址,但满足中国气象局对观测资料一致性的相关规定。为便于描述,1971—1980为20世纪70年代,记为1970s,相应的有1980s、1990s、2000s,2001—2012年视为2010s。

1.2研究方法

1.2.1干旱指数德玛顿干旱指数[6](De Martonne Aridity Index,即IDM),见公式(1)。

IDM=12R/(T+10)………………………………(1)

式中,R和T分别代表月累计降水和月平均气温。

当计算值小于10时,表明重度干旱,农作物亟需人工进行灌溉;当计算值在10~30之间时,表明中等干旱,农作物需加强灌溉及助锄保墒;当计算值大于30,表明气候湿润,降水充沛,作物无需进行灌溉。德玛顿干旱指数由于其资料获取及计算过程的便易性,且与作物和水分的对应性强[7]。自20世纪20年代末提出后广泛应用气候区划等。Botzan等[8]利用IDM划分的水文特征建立了新的农业干旱指标。Weck[9]根据IDM建立了德国的气候模型。Roberts[10]对比了美国西南的亚利桑那州和中国西北的乌鲁木齐两处沙漠地区的干旱情况。国内利用IDM的情况较少,李建芳等[11]对该公式在宝鸡地区进行了修正,引入湿润指数。王旭东等[12]利用IFM和1961—2008年乌海气温、降水等资料计算了相应的气候生产力,并建立了二元回归评判模型。本研究试图使用该指数对胶东半岛干旱进行研究分析。

1.2.2气候倾向率对于某一时间序列变化的倾向率,可以用该序列的线性变化率来代表。为了判断变化趋势的程度是否显著,一般要求出时间t和时间序列之间的相关系数r,然后对相关系数进行显著检验,确定显著水平α,若|r| >rα,表明时间序列随时t的变化趋势是显著的,否则表明变化趋势是不显著的[13]。

1.2.3突变分析(Mann- Kendall法)对序列Xi(i=1,2…,n),构造一秩统计量,见公式(2)。

其中,xi>xj时,ri=1,否则为0,j=1,2,…,i。

1.2.4小波分析对于任意一维时间序列x(t),其小波变换定义为公式(3)。

其中,W(a,b)是小波系数,a是尺度参数,b是位置平移参数,φ*(t)是小波母函数Ψ(t)的共扼函数。本研究使用Morlet小波来分析。当母小波:φ(t) =e-β2t2/2cosπt时,称为Morlet小波,其缩放平移后的子小波为Morlet小波的余弦会随时间衰减,参数β影响控制小波的形状和转换后在时间轴与频率轴上的分辨率:当β= 0时,小波有最佳的频率分辨率;随着β值上升,频率的分辨率下降,时间轴的分辨率上升,到达无限大时,拥有最佳的时间分辨率[16-17]。

1.2.5统计分析本研究采用Excel 2007和DPS数据处理系统(版本7.05)对数据进行处理分析。

2 结果与分析

因IDM是建立在气温和降水的变化上的,因此,先对气温和降水的变化进行分析。

2.1胶东半岛气温变化特征

图1 胶东半岛气温年代际分布

图2 胶东半岛气温年代际分布趋势图(a)和突变检验结果图(b)

2.1.1气温年代际变化特征由图1和图2可知,胶东半岛各地气温不仅在区域中差别明显,在年代际变化中也不尽相同。由图1a可知,1970s胶东半岛气温较低,为1970s—2010s的最低值。由图1b可知,进入1980s后胶东半岛年平均气温较1970s有所升高。图1c与图1d不同,显示1990s为近期的年平均气温最高值,进入2l世纪以后,胶东半岛的年平均气温有所下降。显然,西部内陆地区气温明显高于东部,北部又高于南部,西北部的莱州和南部的胶州、胶南等地气温均较其他地区偏高。

由图2a可知,胶东半岛地区的年平均气温呈上升趋势,气候趋势系数达到了0.34℃/10 a,远高于全国的平均趋势0.22℃/10 a[18-19],该气候趋势系数通过了P= 0.01的显著性检验。图2b显示在1986年前之前,胶东半岛处于偏冷期,之后年平均气温产生了突变,升高幅度加大,进入偏暖期,至2010年前后,气温有所下降。2.1.2胶东半岛季节平均气温的年际变化特征由图3可知,4个季节的平均气温均呈上升趋势,气候趋势系数分别为春季0.43℃/10 a,夏季0.23℃/10 a,秋季0.40℃/10 a和冬季0.36℃/10 a,其中冬季通过了P=0.01的显著性检验,春夏秋3季通过了P=0.001的极显著检验。表明气温上升趋势非常明显。

图3 胶东半岛四季气温年际变化趋势

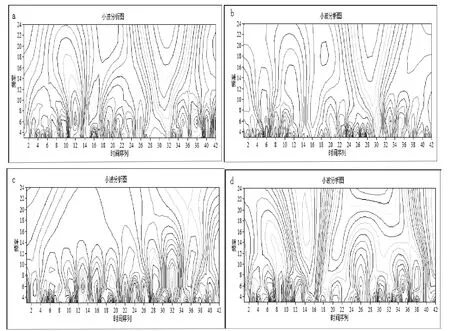

图4为4个季节的小波分析图。由图4a可知,春季平均气温存在着5~7年的周期,这个周期在1990s前期和2000s异常明显。图4b显示,夏季平均气温存在2~3年的短周期,在年代际变化中还存在着18年左右的长周期。图4c可知,秋季平均气温存在着5~9年的变化周期,该周期在1980s初期约为5年,然后逐渐增加至8~9年。图4d可知,冬季平均气温也存在着2~3年的短周期变化,年代际尺度上存在着15~19年的周期。4个小波分析图均未闭合,未来4个季节的气温将均处于整体上升、短期上升的阶段。

图4 胶东半岛季节平均气温年际变化的小波分析

图5分别为春夏秋冬四季的M-K检验结果,可见4个季节的气温变化呈明显上升趋势,且均产生了突变,具体为春季的1994年、夏季的1992年、秋季的1988年、冬季的1979年和1988年;达到极显著水平0.001(U0.001= 2.56)的时间为春季的1998年、夏季的2007年、秋季的1998年、冬季的1988年。春季气温从1998年至今呈极明显上升趋势,夏季气温在2007—2012年呈波动上升趋势,秋季气温在1998—2000年呈波动趋势,之后呈极明显上升趋势,冬季气温在1979年呈增温趋势,1979年有所下降,至1998年开始呈极明显上升趋势。

2.2胶东半岛降水变化特征

图5 胶东半岛季节平均气温年际变化的突变检验结果

图6 胶东半岛降水量年内分布

2.2.1降水量年内分布如图6所示,胶东半岛降水量最小值出现在1—2月,最大值出现在7—8月。进入冬季,胶东半岛的降水以降雪或雨夹雪为主[20-21],按照暴雨雪标准(暴雨≥50 mm,暴雪(雨夹雪)≥10 mm)换算,理论上3月是每年的降水最少值。7、8月的降水占全年的5成以上,夏季(6—8月)占全年降水总量的6成。

2.2.2降水年际和年代际变化由图7a可见,胶东半岛的年均降水量呈下降趋势,但不明显,气候趋势系数仅为-0.02 mm/10 a,未通过P=0.01显著性检验。降水量最多的是1975年,达976.7 mm,最少的是1981年,为418.6 mm,两者相差350 mm以上。由图7b可知,年降水量的波动周期较大,呈“多—少—少—多”分布,存在2~3年、5~7年、8~12年和15~17年的周期变化,其中5~7年是主周期,8~12年是次周期。

图7 降水量年际变化趋势图(a)和小波分析图(b)

同样的,由年代际分布图(略)可知,1970s年降水量为各年代最高值,高出平均值达617 mm/10 a,1980s为各年代最低值,低于平均值639 mm/10 a;1970s仅有3年年均降水量低于平均值,而1980s的10年中仅有2年年均降水量高于平均值。

2.2.3降水季节分布及变化趋势图8为胶东半岛降水量季节分布和变化趋势。四季平均降水量分别为,春季105.3 mm、夏季415.9 mm、秋季127.3 mm和冬季34.1 mm。显然,夏季降水是全年降水的主要贡献因子,这与章节2.2.1年内变化结论相一致。

图8 降水量季节分布及变化趋势

四季降水量变化趋势不一,春季和夏季的降水量呈增加趋势,气候趋势系数分别为3.1 mm/10 a和5.0 mm/10 a,而秋季和冬季降水量呈减少趋势,分别为-5.9 mm/10 a和-0.3 mm/10 a,均未通过显著性P检验。可以认为,春季和夏季的增加与秋季和冬季的减少相抵消,造成全年的降水量变化不明显。四季降水量的Morlet小波分析如下:

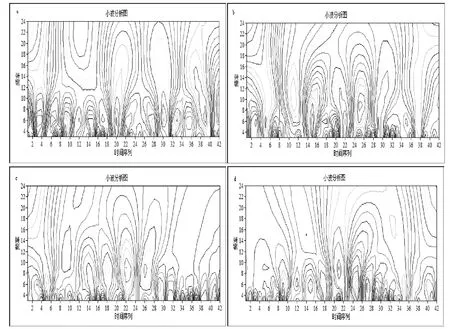

如图9a所示,春季降水量年际变化呈“少—多—少—多”趋势,其中1971—1988年总体偏少,1989—1991年短暂偏多,1992—2001年整体偏少,2002—2012年整体偏多;其中1971—1988年波动显著,又存在1个“少—多—少—多—少”的内周期变化。2013年小波未进入闭合期,表明春季降水量将进入整体偏多短期内偏少期。春季降水量5~7年的主周期和10~12年的次周期很明显,18~22年的周期不太明显。

由图9b可知,夏季降水量年际变化呈“多—少—多—少—多”的趋势,其中1971—1978年整体偏多,1979—1993年整体偏少,1994—1996年短暂偏多,1997—2006年整体偏少,2007—2012年整体偏多,偏多偏少年交替出现,且图像未闭合;其中,1997—2006年偏多偏少年交替出现。2013年小波未进入闭合期,夏季降水量将进入整体偏多短期偏少期。夏季降水量存在2~3年和9~11年的主周期。

由图9c可知,秋季降水量年际变化呈“多—少—多—少”趋势,其中1971—1985年整体偏多,1987—1991年整体偏少,1992—1994年短暂偏多,1995—2012年整体偏少;其中1971—1981存在着8~10年的周期,进入1990s,这个周期延长至7~11年;由于小波基本闭合,未来秋季降水量进入整体偏少短期偏少期。

由图9d可知,冬季降水量年际变化呈“少—多—少”趋势,1971—1983年整体偏少,1984—2005年整体偏多,2006—2012年整体偏少。在1984—2005年间,还存在着6~7年的周期变化。小波基本闭合,未来冬季降水量进入整体偏少短期偏少期。

通过Mann-Kendall法发现,四季降水年际变化均无突变存在(图略)。

图9 降水量四季变化小波分析

2.3胶东半岛干旱的IDM特征分析

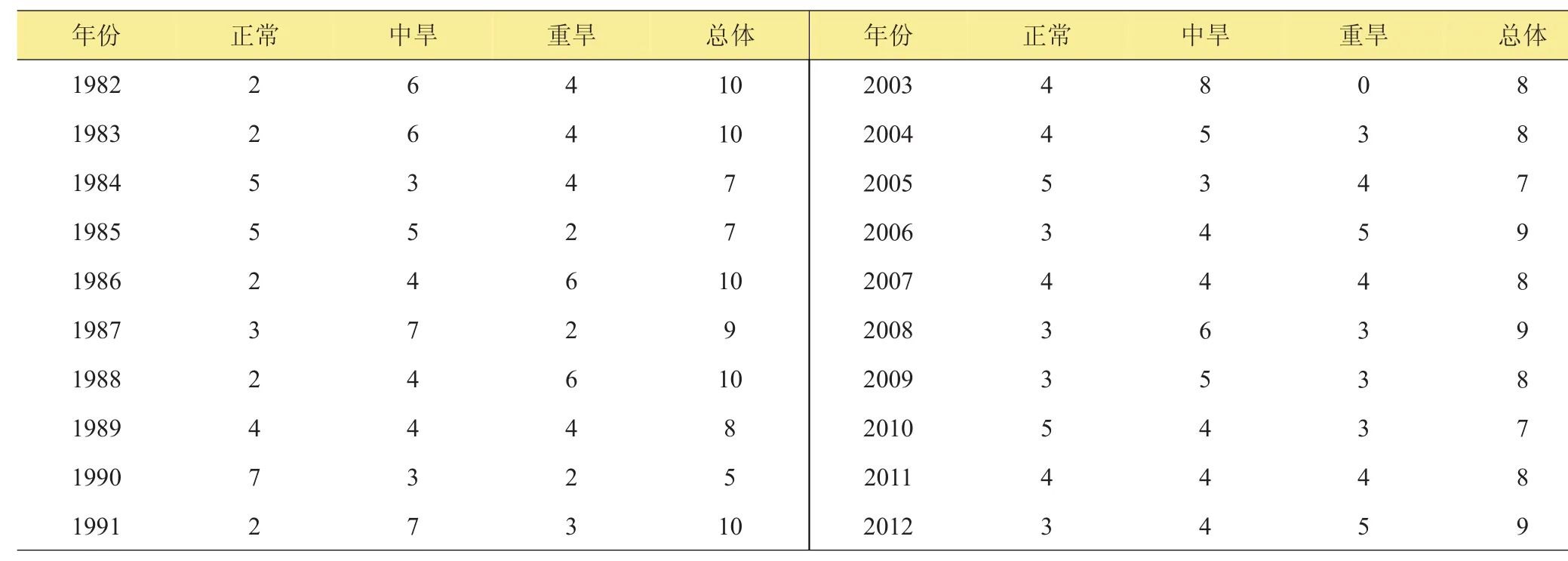

2.3.1IDM干旱指数年际和年代际分布根据德玛顿干旱指数IDM的计算公式,得到胶东半岛干旱指数。由得到的1971—2012年的干旱指数,统计干旱年际分布(见表1)和干旱年内分布(见表2)。由表1可以看出,胶东半岛年干旱发生次数为8.5次,其中中旱发生5.0次,重旱发生3.5次,占全年12个月的7成以上,频率相当高。干旱发生次数最多的是1981年、1997年和1999年这3年,均为11次;其次为1977年、1982—1983年、1986年、1988年、1991年、1995年和2002年这8年,均为10次。中旱发生最多的是1997年,达9次,其次为1979年和2003年,均为8次。重旱发生最多的是1981年、1986年和1988年,均为6次,也是干旱发生次数较多的3年;最少的是2003年,无重旱发生。干旱和中旱的发生次数呈不明显上升趋势(图略),重旱发生次数呈不明显下降趋势,且均未通过P检验。中旱和重旱的小波分析(图略)显示,未来中旱发生次数将长期增多短期增多,重旱将长期减少短期减少。

表1 胶东半岛干旱年际分布 次

续表1

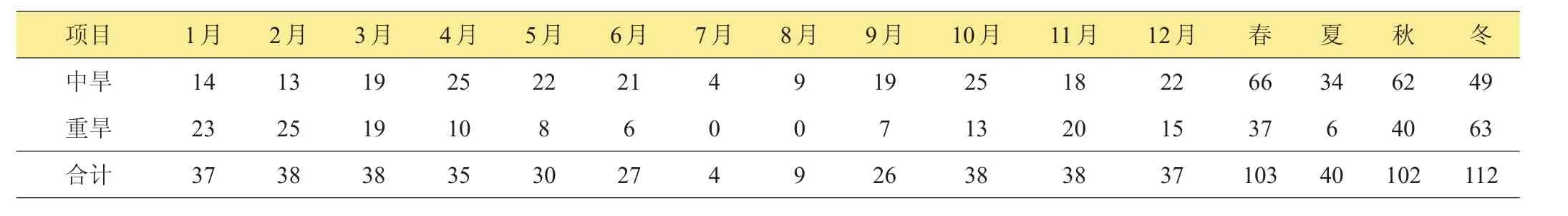

表2 胶东半岛干旱年内和季节分布 次

干旱的年代际分布上看,1970s发生次数最少,为78次,2000s次数最多,达99次,但考虑到本研究的2000s的统计年数为12年,实际上,1990s的干旱次数虽略少(93次),但频次最高。中旱发生次数最少的是1970s,比最多的1990s少13次。重旱发生次数最多的是1980s,最少的是1970s。可知1970s无论是从干旱发生次数还是干旱强度(中旱/重旱),均为最少的年代;1980s发生的次数较1990s少,但程度更重一些。

2.3.2降水年内和季节分布显然,受降水分布的影响,7—8月的干旱次数和中旱次数为全年最少,分别为4次和9次,且无重旱发生。10月—次年3月干旱发生次数接近,42年累计发生在37~38次,接近年均1次。中旱发生次数最多的是4月和10月,均为25次;其次为5月和12月的22次。重旱发生次数最多的是2月和1月,分别为25次和23次。

就季节分布来看,冬季干旱次数最多,42年累计为112次;夏季次数最少,为40次。中旱次数最多的是春季,其次为秋季。重旱次数最多的是冬季,其次为秋季和冬季。

3 讨论

(1)根据灾情实况数据,发现德玛顿干旱指数对严重旱灾年,如1982—1983年、1995年、1998年、2000年、2002年和2006年的灾情实况对应较好,但对一些相当中等强度的旱灾,如1984年仍未指出。德玛顿干旱指标的降水是建立在多年平均降水的基础上,其应用有着局限性。

(2)考虑胶东半岛地区在冬季(12月—次年1月)低温、雨雪天气较多,土壤水分冻结,此时干旱指数偏大,特别是在接近0℃时,计算公式已较难准确表征干旱情况。

4 结论

(1)胶东半岛年干旱发生次数为8.5次,其中中旱发生5.0次,重旱发生3.5次,占全年12个月的7成以上,频率相当高。干旱发生次数最多的是1981年、1997年和1999年。中旱发生最多的是1997年。重旱发生最多的是1981年、1986年和1988年;最少的是2003年,无重旱发生。干旱和中旱的发生次数呈不明显上升趋势,重旱发生次数呈不明显下降趋势。

(2)从年代际变化上看,1970s干旱发生次数最少,1990s的干旱发生次数最多。中旱发生次数最少的是1970s,比最多的1990s少13次。重旱发生次数最多的是1980s,最少的是1970s。可知1970s无论是从干旱发生次数还是干旱强度(中旱/重旱),均为最少的年代;1980s发生的次数不如1990s,但程度更重一些。

(3)受降水分布的影响,7—8月的干旱次数和中旱次数为全年最少,分别为4次和9次,且无重旱发生。10月—次年3月干旱发生次数接近,42年累计发生在37~38次,接近年均1次。中旱发生次数最多的是4月和10月,均为25次;其次为5月和12月的22次。重旱发生次数最多的是2月和1月,分别为25次和23次。就季节分布来看,冬季干旱次数最多,42年累计为112次;夏季次数最少,为40次。中旱次数最多的是春季,其次为秋季。重旱次数最多的是冬季,其次为秋季和冬季。

参考文献

[1]薛德强,王建国,王兴堂,等.山东省的干旱化特征分析[J].自然灾害学报,2007,03:60-65.

[2]王冰,余锦华,程志攀,等.基于SPI的烟台地区干旱特征分析[J].山东农业大学学报:自然科学版,2015,01:16-22.

[3]李佶椿.招远市采取多种措施探索抗旱新路子[J].中国防汛抗旱, 2007,04:49-50.

[4]刘德林,刘贤赵,刘健利,等.胶东半岛丘陵区典型流域气温—降水的变化特征及突变分析——以大沽夹河为例[J].中国农村水利水电,2007,10:13-17.

[5]田清,王庆,张贵军,等.最近50年来胶东半岛海岸带气候变化研究[J].鲁东大学学报:自然科学版,2012,01:72-80,97.

[6]De Martonne E. Regions of interior-basin drainage[J].Geographical Review,1927,17(3):397-414.

[7]Koleva E, Alexandrov V. Drought in the Bulgarian low regions during the 20thcentury[J].Theoretical Applied Climatology,2008,92 (1):113-120.

[8]Botzan T M, Mariño M A, Necula A I. Modified De Martonne aridity index: application to the Napa basin, California[J].Physical Geography,1998,19(1):55-70.

[9]Weck, J. An improved CVP- index for the delimitation of the potential productivity zones of forest lands of India[J].Indian Forester,1970,96:565-572.

[10]Roberts, B. R. Water management in desert environments[M]. Berlin: Spring-Verlag,1993.

[11]李建芳,李建军,陈卫东.宝鸡地区的干旱研究[J].陕西农业科学, 2002,07:16-19.

[12]王旭东,李忠,包伟民,等.乌海气候生产力对气候暖干化的响应[J].干旱区资源与环境,2010,12:100-105.

[13]魏凤英编著.现代气候统计诊断与预测技术[M].气象出版社, 1999:59-61.

[14]王旭东.1961—2007年阿拉善盟暖干(湿)气候变化特征及其影响研究[D].甘肃兰州:兰州大学,2009:23-27.

[15]张新刚.近52年来焦作市降水变化趋势分析及突变检验[A].经济策论(下)[C].2011:5.

[16]刘春霞.广东热带气旋年际变化的小波分析[J].热带气象学报, 2001,04:381-390.

[17]任春辉,魏平,肖先赐.改进的Morlet小波在信号特征提取中的应用[J].电波科学学报,2003,06:633-637.

[18]任国玉,初子莹,周雅清,等.中国气温变化研究最新进展[J].气候与环境研究,2005,04:701-716.

[19]丁一汇,任国玉,赵宗慈,等.中国气候变化的检测及预估[J].沙漠与绿洲气象,2007,01:1-10.

[20]于群,周发琇,汤子东,等.冬季山东半岛局地性降水气候的形成[J].高原气象,2011,03:719-726.

[21]于群.山东降水的多尺度性与地域特征研究[D].山东青岛:中国海洋大学,2011:128-132.

Drought in Jiaodong Peninsula Based on De Martonne Aridity Index

Wang Bing1, Lin Xiudong2,Wang Peitao3, Ren Ke4

(1Meteorological Bureau of Yantai, Yantai 264003, Shandong, China;

2Meteorological Observatory of Shidao, Weihai 264309, Shandong, China;

3Meteorological Bureau of Binzhou, Binzhou 256600, Shandong, China;

4Meteorological Bureau of Laizhou, Yantai 261400, Shandong, China)

Abstract:The paper aims to enhance the research on drought in Jiaodong Peninsula, and provide decisionmaking reference for the local governments to mitigate the impact of drought disasters. According to the analysis of temperature and precipitation data from 1971 to 2012 at 24 meteorological stations in Jiaodong Peninsula, the variation trends of the meteorological factors were statistically analyzed and droughts occurred in Jiaodong Peninsula were evaluated by analyzing the De Martonne Aridity Index. The results showed that: the annual and seasonal average temperatures rose significantly, while the precipitation variation was not significant, which had an increasing trend in spring and summer and a decreasing trend in autumn and winter. As a result, the occurrence of moderate drought will increase while that of heavy drought will reduce. The De Martonne Aridity Index can be used to describe the drought in Jiaodong Peninsula to a certain extent, but it is not applicable in some cases.

Key words:De Martonne Aridity Index; Jiaodong Peninsula; Drought; Temperature; Precipitation; Statistical Analysis

中图分类号:P426.2+2

文献标志码:A论文编号:cjas16010016

基金项目:山东省气象局2014年科学技术研究项目“气候条件对牟平小麦玉米生长发育影响的研究”(sdqx2014xm13);烟台市气象局2013年科学技术研究项目“烟台地区干旱特征分析”(YTQX2013005)。

第一作者简介:王冰,男,1982年出生,山东诸城人,工程师,硕士,主要从事农业气象、防灾减灾研究等工作。

通信地址:264003山东省烟台市莱山区海林路33号烟台市气象局,E-mail:56028930@qq.com。

收稿日期:2016-01-22,修回日期:2016-02-22。