民族文化的传承与再造

——以铜仁市民族文化建设为例

2016-07-14铜仁学院招生与就业指导处贵州铜仁554300

刘 艳( 铜仁学院 招生与就业指导处,贵州 铜仁 554300 )

民族文化的传承与再造

——以铜仁市民族文化建设为例

刘 艳

( 铜仁学院 招生与就业指导处,贵州 铜仁 554300 )

摘 要:在资料梳理和田野调查的基础上,从民族社会学的角度,对铜仁民族传统文化的传承与再造进行了剖析。铜仁文化传承与再造中呈现的宗教形式多样性、文化变迁堕距性、文化资源竞争性、区域利益博弈性,客观上导致了国家与乡土社会、文化传承与文化再造、文化重构与发展转型等社会矛盾。关注转型中文化的传承与再造,是协调国家利益、区域利益、民生利益和谐共生的基础,也是推动铜仁民族社会稳定发展的重要路径。

关键词:铜仁; 文化传承; 文化建设

文化是民族的血脉和灵魂,是人民的精神家园。民族传统文化是一个民族区别于其他民族的独特标识,也是中华文化的构成基因。铜仁位于黔、湘、渝三省市交界,地处黔东北武陵山脉主峰梵净山腹地,是茶马古道东线和北线的商贸集散地,亦是长江、珠江“两江”流域重要的生态安全屏障和西南区域交通要塞。铜仁民族文化底蕴深厚,丰富兼容的地域文化与传统文化和谐共生。同时,伴随社会转型的铜仁民族文化建设呈现出文化变迁的堕距性、区域利益的博弈性和宗教文化的多样性,客观上导致了国家与乡土社会、文化传承与文化再造、文化重构与发展转型等多重矛盾。关注转型发展中的民族文化建设,是构建和谐文化发展的关键,是国家、区域和民族利益互赢的基础,也是推动铜仁民族社会和谐共生的重要路径。

一、铜仁概况

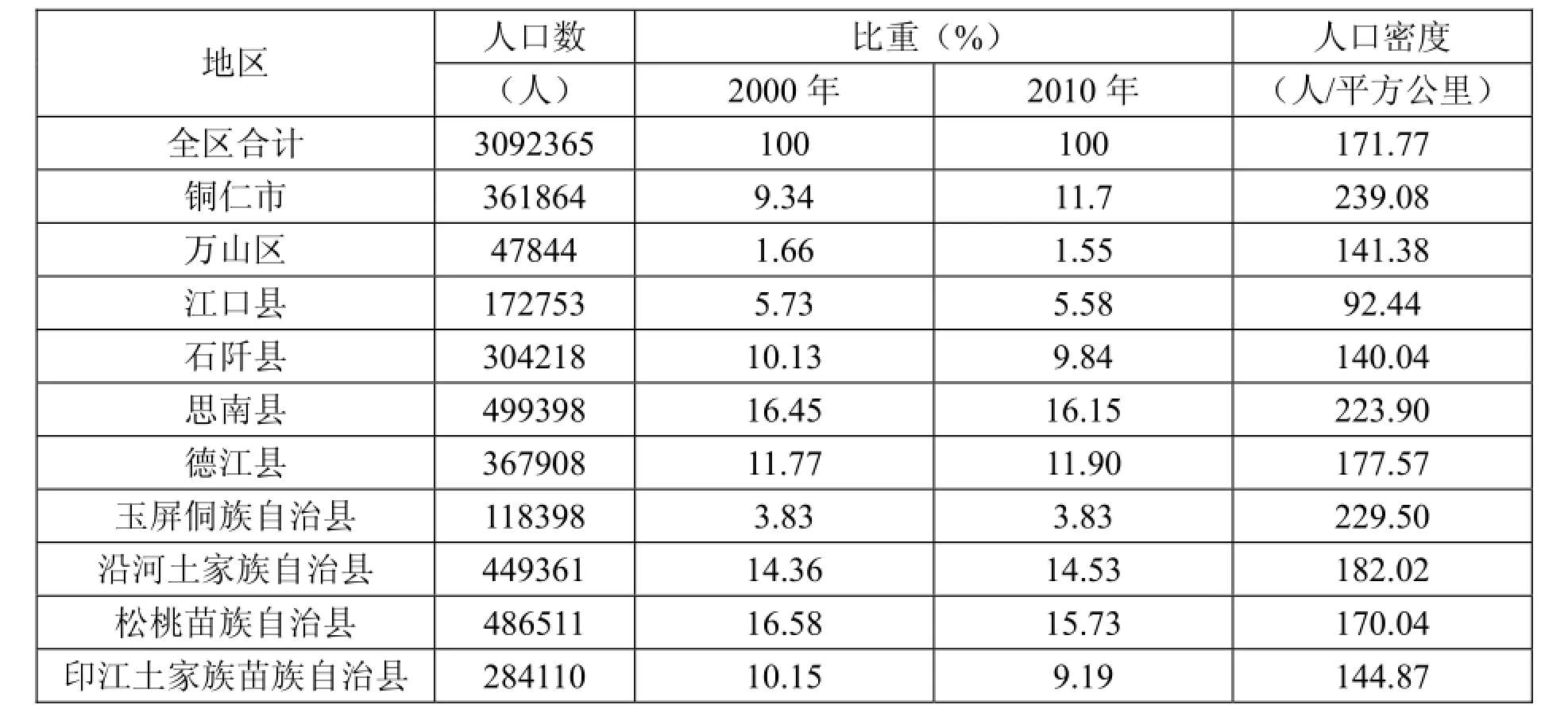

铜仁地处贵州省东北边陲、武陵山区腹地,是西南地区连接中、东部的桥头堡,素有“黔东门户”之称。国土面积 108万平方公里,占全省总面积的10.2%。北与重庆涪陵、黔江地区毗邻,东与湖南怀化接壤,南与本省黔东南州交界,西与本省遵义市相邻,地处西南民族地区核心地带。全市辖碧江、万山2区,江口、德江、石阡、思南4县,松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县4自治县,总人口427.2万,少数民族占总人口70.45%,常住人口中土家族1229710人、苗族450786人,各占总常住人口的40%和15%(见表1)。

铜仁秦为黔中郡腹地,汉时改隶武陵郡,蜀汉始有县治;唐代分属思州、锦州、黔州。宋末元初设思州、思南两宣慰司,元设铜人大小江蛮夷军民长官司。明永乐年间撤司设铜仁、思南、石阡、乌罗4府,划贵州省辖。民国32年(1943)第六督察专员公署驻铜仁,建置基本固定。1950年设铜仁专区,1979年改设铜仁地区行政公署,2011年撤铜仁地区设地级铜仁市。

铜仁民族文化悠久,各民族混居、守扶相望,湘楚、巴蜀文化浸润相融。春秋时期洞庭湖畔的蚩尤部落率先溯沅水深入武陵腹地,随之长江中下游沿岸的濮人也因楚国排挤相继逃匿于此,秦汉时期形成“武陵蛮”、“武溪蛮”。各民族磨石为斧,抟土作器,捕鱼为业,逐水而居,元末明初形成土家、苗、侗、仡佬等多元民族文化格局。历史上曾是茶马古道、古苗疆走廊畅通之地,也是濮越文明、夜郎文化、阳明文化昌盛一时之所。各民族交流交融、互学互鉴,造就了别具一格的多元文化格局。

表1 铜仁市人口的地区分布

二、民族社会的多元文化场域

铜仁民族文化的主轴是以梵净山为中心辐射而成的佛教文化圈,其浸润了儒家思想根脉,地方色彩显著。梵净山佛教始于唐,沿袭宋元,盛于明清。宗派主要为净土宗和临济宗。明万历年间,神宗皇帝朱翊钧钦命僧人重建金顶庙宇,赐封梵净山为众名岳之宗。遍及梵净山区的四大皇寺、四十八觉庵庞大寺庙群,奠定了梵净山“古佛道场”的佛缘真韵。如今,构筑梵净山生态与佛教文化产业集聚区是贵州省“一核四区”特色文化产业之一,2012年“梵净山佛教文化产业带”作为贵州四大文化产业板块之一纳入《贵州省文化产业发展战略规划纲要》。

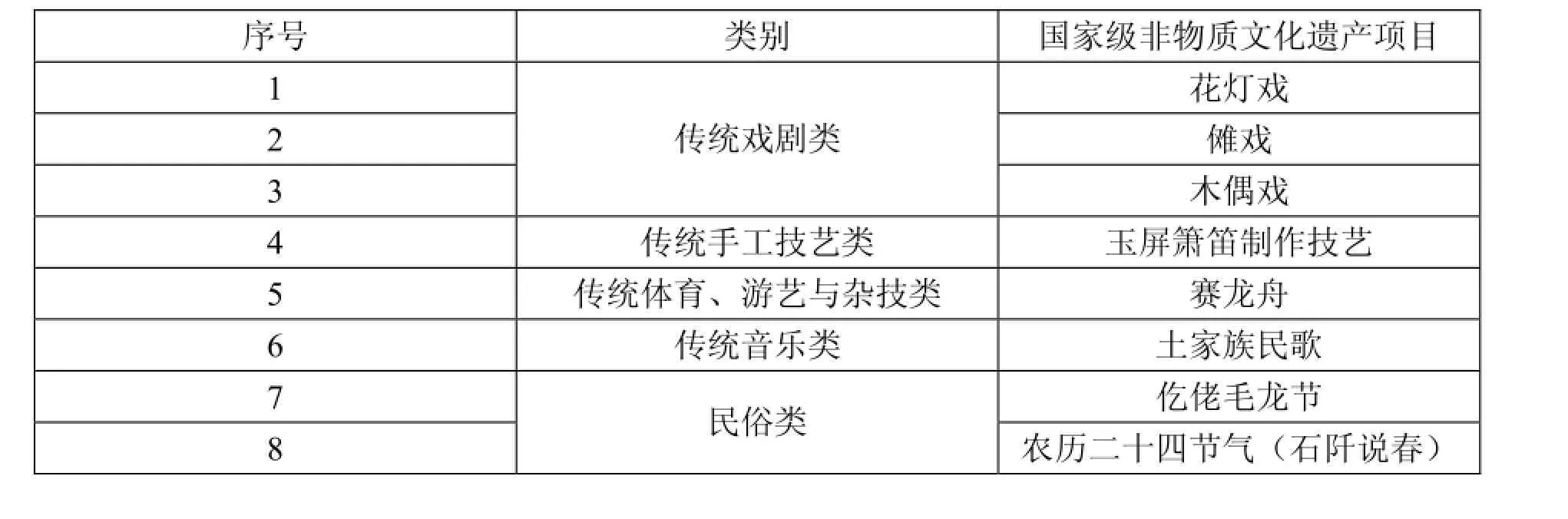

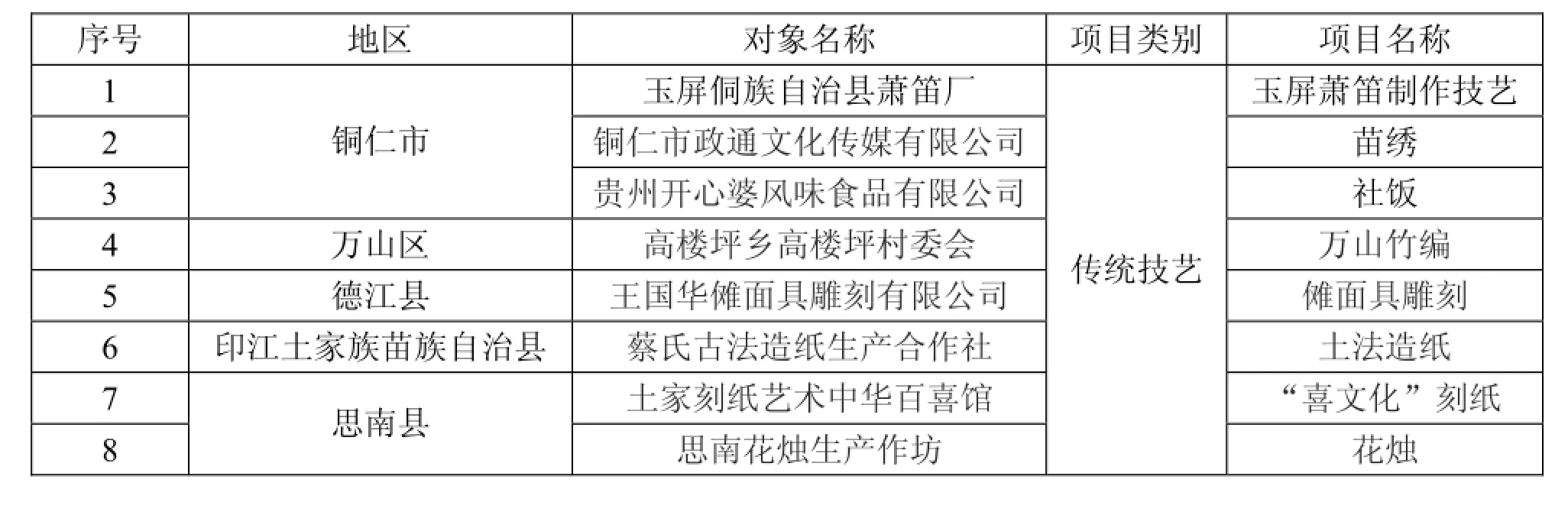

铜仁非物质文化遗产丰富,傩戏、箫笛、山歌、木偶等不胜枚举,截至2014年共申报国家级非物质文化遗产8处、省级非物质文化遗产49处,非物质文化遗产传承人20人,非物质文化遗产生产性示范保护基地 8个,被授予“中国民族民间文化艺术之乡”8个,“贵州民间文化艺术之乡”13个。截至2014年,全市依法登记的佛教场所80余处,信佛群众36万人,占信教群众的90%。(分别见表2、表3)。

此外,铜仁的道教文化、基督教文化和伊斯兰文化也占据了一定地位。道教文化作为本土宗教文化,民族特色鲜明;清朝传入的基督教文化和伊斯兰文化,有力促进了铜仁医学文化和商业文化的发展。“万物并肩而不相害,道并行而不相悖”,多元文化场域并未产生民族隔阂,却演变为民族交融的潜在动力。如石阡县自清以来就佛教、道教、天主教并存。

位于黔湘渝三省市交界的铜仁,是茶马古道北线和东线必经之路。长期的逃荒避难、军政派遣及经商流动,外来汉、回文化等不断融入,铜仁商业文明日趋浓郁,民族文化日趋多样,“黔中各郡邑,独美于铜仁”。苗族“四月八”、土家族“过赶年”、侗族“赶坳节”、仡佬族“敬雀节”、羌族“羌历年”等民族节日异彩纷呈;百里乌江画廊,戏剧“活化石”傩戏,古朴神韵的苗家四面鼓、土家摆手舞、侗族大歌,惊险绝伦的民族绝技令人遐想。铜仁现有8处国家重点文物保护单位、27处省级文物保护单位;图书馆11个,从业人员108人,总藏书72.79万册;文化馆、艺术馆11个;博物馆、纪念馆7个;农家书屋2699个,数字农家书屋50个;乡镇综合文化站152个;农民文化家园153个。 民族文化的交融与涵化在铜仁这个独特的文化场域里形成了“多元他者、因缘和合、和而不同”的社会民族关系。

表2 铜仁国家级非物质文化遗产项目

表3 非物质文化遗产生产性保护示范基地

三、国家在场与乡土文化建设的互动

新中国成立后,国家以口号、标语等“符号”扎根于少数民族的社会空间。伴随“政社合一”人民公社制度的取消,除征税和计划生育外,国家努力引导于村寨的公共生活。2000年的西部大开发和国发(2012)2号文件《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的颁布,新一轮经济目标催生的国家在场在铜仁乡土社会的各个领域复归。

(一)国家在场与乡土文化的建构

西部大开发及国发(2012)2号文件启动实施后,在铜仁文化产业的高速发展中,国家力量既是铜仁乡土文化解构与再造的主导者,也是铜仁各民族和谐共生的重要助推力。

2006年,铜仁地区下发《关于发展文化产业工作的安排意见》,编制《铜仁发展文化产业“十一五”规划》,率先在全省进行文化产业改革。改革秉承“旅游活区”战略,将文化产业作为“构建两带两圈、推进六个新跨越”战略中率先突破产业。2008年铜仁至贵阳、重庆、广州、深圳航班通航,沿河至重庆水上快巴开通,立体交通运输网形成;梵净山旅游节、百里乌江画廊、十里锦江精品旅游线的开拓,使铜仁民族文化旅游由冷变热。

国发(2012)2号文件将贵州战略定位为文化旅游发展创新区,着力打造“一棵树、一座房、一座山”为品牌的“多彩贵州”。其中铜仁位于“一座山”即梵净山腹地。贵州区域发展新格局则将铜仁定位为经济协助区,助推全省区域发展。2011年铜仁市委、市政府出台《关于推动铜仁多民族文化大发展大繁荣的实施意见》,建立市委、市直宣传文化工作联席会议制度;设立市级文化发展专项基金,规定市级财政每年预算安排2000万元,各县区每年不得低于1000万元;将“梵净山佛教文化产业带”和“乌江文化旅游产业带”纳入省文化产业规划[1]。

《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》中重推铜仁民族文化建设,开发了包括梵净山生态休闲文化旅游在内的 4大组团,新辟12条文化旅游线,整合了铜仁各县区的民族文化资源,将“四月八”、“上刀山”、松桃滚龙、刺绣等民族精髓囊入其中。自贵州省十一次党代会提出快速发展文化产业后,铜仁即着手规划文笔峰等山体公园和木杉河湿地公园建设、启动思南石林申报世界地质公园;打造环梵净山“金三角”文化旅游创新区,恢复北京航班,加密广州航班,贵阳航班机型实现“小改大”;2013年梵净山成功入列国家自然遗产预备名录。

国务院、省委省政府及铜仁市委市政府在经济、管理、宣传等领域的积极介入下,铜仁民族文化产业日新月异。2012年文化产业增加值超过全省平均水平,2013年文化产业核心层(出版、艺术、广播)比重逐年提高,文化行业结构日趋优化。

(二)国家在场与村寨社会的式微

文化产业的发展已使地方政府在行政管理上全面渗入铜仁各民族区域。但像玉屏、沿河等民族传统保留相对完整、社会自我整合能力较强的地区,地方政府的引导既表明了国家对村寨社会的承认和接纳,也不可避免的导致政府与乡土社会的互蚀。

伴随经济的发展,地方政府对民族文化予以了选择性接纳。近年来在各级政府主导下,铜仁共申报57处不同级别的非物质文化遗产,包括萧笛、花灯、傩戏、木偶戏等国家级非物质文化遗产;建立了8处非物质文化遗产生产性示范保护基地;政府主导宣传筹办梵净山文化旅游节并录制了多形式的文化宣传片;2013年6月,玉屏萧笛博物馆开馆,弥补了箫笛传承、保护专题博物馆的空白;村寨管理上,仍存在着名义上的寨老、族长和鼓藏头。乡土社会的修整昭示了国家的显性在场,利益驱使下的改变也显示了村寨对政府形式上的接纳,国家力量的介入被赋予了积极的本土化色彩,在打造民族特色的附丽下更彰显其在场的合法合理性。地方政府重塑了尊重差异、兼容并包的形象,一度被政治意识形态否认的乡土文化也重获其生存空间[2]。同时,以旅游主打的铜仁文化产业催生了短期内的繁荣。现代化技术元素被应用,而与此配套的价值观、文化观缺失,一系列的文化变迁、文化堕距问题应运而生。

文化变迁是文化传承的常态,是文化发展的主题,是渐进曲折的过程。旅游文化诱发的村寨城市化破坏了文化传承的场域,人为阻断了文化传承的秩序。铜仁各县区的传统管理体制在改革开放后迎来了短暂的复苏,寨老、族长、鼓藏头重回公共舞台。伴随旅游开发,民俗活动中政府力量的介入,村委会取代寨老议事会,鼓藏头名不副实,传统精英渐行渐远,其代表村民所体现的公共空间和地方社会已然成为历史。为保护民族文化源场域、扩大经济效益,政府限制房屋毁建,规定布局装饰;村民自我空间缩小,传统文化与地方社会渐离,乡土重构体系在运行初期即被解构。伴随景区开发,村民在征地补偿款等问题上对政府存在不满,反蚀了政府的权威。此外,景区商铺和工艺作坊的无序管理、先进设施的引入和游客的功利行为致民族珍贵实物被廉价购走;被包装的鼓藏头瓦解了民众的信仰基础,传统文化被国家认可,而村民对传统的信仰减弱。村寨生存状态的改变,让村民已开始面对政府努力构建的新型文化社会。

国家权力通过一系列体制保障社会畅通和人的发展、指引区域文化变迁。地方族群文化随国家权力介入被纳入全球文化体系,其必然予以调整来顺应文化发展。铜仁文化产业的发展表明:传统文化是民族的精神支撑,国家引导了转型中民族传统文化基本价值与核心观念的调整与转化,但文化自觉与自信仍是传承与再造的内在动力。

四、社会转型中民族传统文化的再生产

法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)指出:文化的创造与再生产,始终都同人的社会需要、生存能力、生存状况以及生存意向密切相联。文化在实质上就是人类的生存能力和生存意向在生活过程中的表现,也是人的本性和内在本能的自然展现[3]。新一轮国家在场下铜仁乡土社会的重建实质就是以文化再生产为主轴的新型共同体的重构。民族文化的传承与再造是人与自然博弈的产物,政府介入也是民族文化再生产不可或缺的因素。

文化再生产理论指出文化是发展更新的,即民族文化是一种历史现象,变化既是其发展的必由之路,也是其生命力所在。文化涉及面广,民族各有其独特的文化事项,并在实践中不同程度的涵化与同化,如猎头祭祀、供奉神木、人头桩等民俗陋习已随法律的完善而逐渐消失,粗放耕作因人口的增长而退出历史舞台,民族服饰也因不易洗涤、不便劳作而逐渐被汉服取代。而苗族的“祭鼓节”、早期侗族的“划龙船”、傩戏中的“冲傩”“还愿”等。“这种宗教化的祭仪更多的是传承与再造。”[4]目前学术界普遍将民族文化的保护分静态与动态两类,静态保护即用记录手段保护濒亡的民族文化事项,动态保护即民族文化的传承再造。笔者认为,静态保护是必要且可行的,善于继承才能善于创新,但也不应否认新陈代谢是事物发展的规律使然。如果客观事物的发展已使某文化事项与发展背道而驰,如果某文化事项的民族主体淡化了传承的必要性,动态保护是行不通的。我们不能将文化传承与保护的筹码拷压于文化官员和专家,既因为大众自有其价值判断标准,更因为事物有其自身发展规律[5]。

在铜仁乡土社会重建中,基层社会用文化符号将原本疏离的国家纳入,而国家在场的扶持也充分地显现在文化重构的方方面面。民众是文化传承与再造的主体,而实践中掌握话语权的却是政府与文化学者。笔者认为,政府主导不同于政府包办,各级政府应以“服务提供者”的身份介入民族社区,提高民众参与度,“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”。转型中民族文化的变迁就是一个文化场,民族文化本身的发展与权利场的关系、文化发展内部政府与市场和民众的关系错综复杂,国家政治这个总权利场延伸并影响到其他场域。此背景下,研究铜仁民族文化的传承与再造,既要充分领悟文化传承与文化实践的关联,又要考虑文化再造同实际产品的复杂关系,达到民族文化传承与再造理论与实践统一。

此外,民族文化的传承再造是一种象征性的文化实践。铜仁民族文化的传承与再造一方面表现为区域文化再生产与实践活动的双向共时变化结构,另一方面表现在心态结构和社会结构的共时双重分化特征。在文化再生产与实践活动的双重区分化中,民族文化再造的主体,“民族文化再造的主体通过符号实践实现自我改造,同时又进行对象化实践,促成主客体之间和人与社会之间形成符号化的改造,使得整个社会具有符号结构和符号性质。”这种文化再造,“隐含着当代社会文化发展中各种权力网络的介入及干预,而且它们是通过以文化为中心的象征体系的社会运作来实现的。”[6]

总之,转型中铜仁民族文化的传承与再造蕴含着传统价值与观念的转换,国家在场与政府介入是民族文化传承再造的主要助力,权力介入下民族社会的式微是文化变迁中不可避免的博弈,民族文化传承再造中国家与基层社会的互动利于国家与社会“治理”关系的建立。“周虽旧邦,其命维新”,客观世界的发展规律也指引着文化的发展,对民族传统文化的选择性扬弃,是全球化背景下传承与再造民族文化的必经之路。西部大开发以来铜仁民族传统文化保护取得了一定的实践经验,但文化传承与再造之路仍路漫漫其修远兮。抓住“十三五”规划契机,厘清文化保护与文化整合、文化保护理论与实践的关系;遵循民族文化发展规律,遵循村民主导、政府领导、专家指导的原则;正确看待传承与再造中的文化不适应现象,以不脱离文化原生地的传承为主导、以契合文化发展规律的再造为核心,培育区域文化持有者的文化自觉意识,树立保护与传承为目的的本体论观念,才是铜仁民族传统文化传承与再造和谐发展的重中之重。

参考文献:

[1]刘道学.关于加快推动铜仁文化产业发展的调查与思考[J].中共铜仁市委党校学报,2012,(1).

[2]郑进.根据与村寨社会的博弈:国家在场与社会式微—以贵州省西江苗寨“挂牌”现象为例的研究[J].民族论坛,2012,(6).

[3]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].上海:同济大学出版社,2004.

[4]刘艳.彝族“撮泰吉”与希腊狄奥尼索斯崇拜比较研究[J].铜仁学院学报,2015,(2).

[5]谢国先.论民族文化的发生在规律——兼说“民族文化保护”的认识论问题[J].西北民族研究,2006,(4).

[6]骆桂花,白世俊.民族文化的传承与再造——以玉树灾后文化建设为例[J].青海民族研究,2013,(3).

(责任编辑 黎 帅)(责任校对 白俊骞)(英文编辑 谢国先)

Inheritance and Rebuilt of Ethnic Culture——An Example from the Ethnic Culture Construction of Tongren

LIU Yan

( Tongren University, Tongren ,Guizhou 554300 ,China )

Abstract:This paper is an analysis of the cultural inheritance and rebuilt of Tongren based on material reading and field investigation, from a perspective of ethnosociology.The various forms of religion, the cultural lags, the competition of culture resources and the gaming forms upon area benefits have objectively formed multiple conflicts between the nation and the folk society, the culture inheritance and rebuilt, the culture re-construction and development transformation.A concern of the cultural inheritance and rebuilt in the process of transformation is a harmonious base on which benefits of various levels such as national, local and ordinary lives can be sought for,and an important approach of promoting the steady social development in ethnic districts of Tongren.

Key words:Tongren; cultural inheritance; cultural construction

中图分类号:G127

文献标识码:A

文章编号:1673-9639 (2016) 02-0122-06

收稿日期:2015-05-23

基金项目:本文系贵州省教育厅高校人文社科项目“国家在场与贵州传统民族文化的传承再造”(14ZC210)的研究成果。

作者简介:刘 艳(1986-),女,汉族,湖南长沙人,讲师,研究方向:民族社会学。