基于需求分析的应用英语教学现状调查

——以漳州职业技术学院为例

2016-06-07杨琳

杨琳

(漳州职业技术学院,福建 漳州 363000)

基于需求分析的应用英语教学现状调查

——以漳州职业技术学院为例

杨琳

(漳州职业技术学院,福建漳州363000)

摘要:以需求分析理论为导向,采用问卷及访谈的调查方式,发现漳州职业技术学院应用英语专业教学现状与学生的学习需求之间的差异,再结合教师的教学需求及用人单位的人才需求,探究高职高专英语教学方法。

关键词:需求分析理论;英语教学现状;英语教学方法

需求分析(Needs Analysis)指通过内省、访谈、观察和问卷等手段研究需求的技术和方法。[1]在外语教学领域,它最初应用于专门用途英语教学。在设计课程内容和实施教学计划的过程中,教师利用定量分析法和定性分析法对学生的学习需求进行调查与分析,从而确定谁来教、教什么、如何教的教学方案。对漳州职业技术学院应用英语专业教学现状进行调查,以期对高职专门用途英语教学改革提出可行性策略。

一、研究设计

(一)研究对象

2013级应用英语专业四个班共计216人参与问卷调查。四位授课教师及两位企业导师分别参与当面访谈及电话访谈。

(二)研究工具

一份是学生调查问卷,基于Hutchinson & Waters需求分析框架,从八个维度即学生的英语学习水平、学习兴趣、学习动机、对课程设置、教学模式、授课教师及教材的需求,多元化、多层次、多角度了解学生真实的学习需求。

一份是教师访谈材料,内容涉及教师的专业背景、对课程教学胜任情况及对自身发展的展望情况,另一份是用人单位访谈材料,内容涉及岗位要求、员工能力要求及人才培训方面,进一步了解授课教师及用人单位的目标需求。

(三)研究方法

本调查坚持理论联系实践的原则,采用定性分析和定量分析相结合的研究方法。共发放学生问卷216份,回收有效学生问卷203份,有效率达到93.98%。访谈分为当场记录和电话录音的双重方式,保证内容的真实性与有效性。

二、调查与分析

(一)学生问卷调查分析

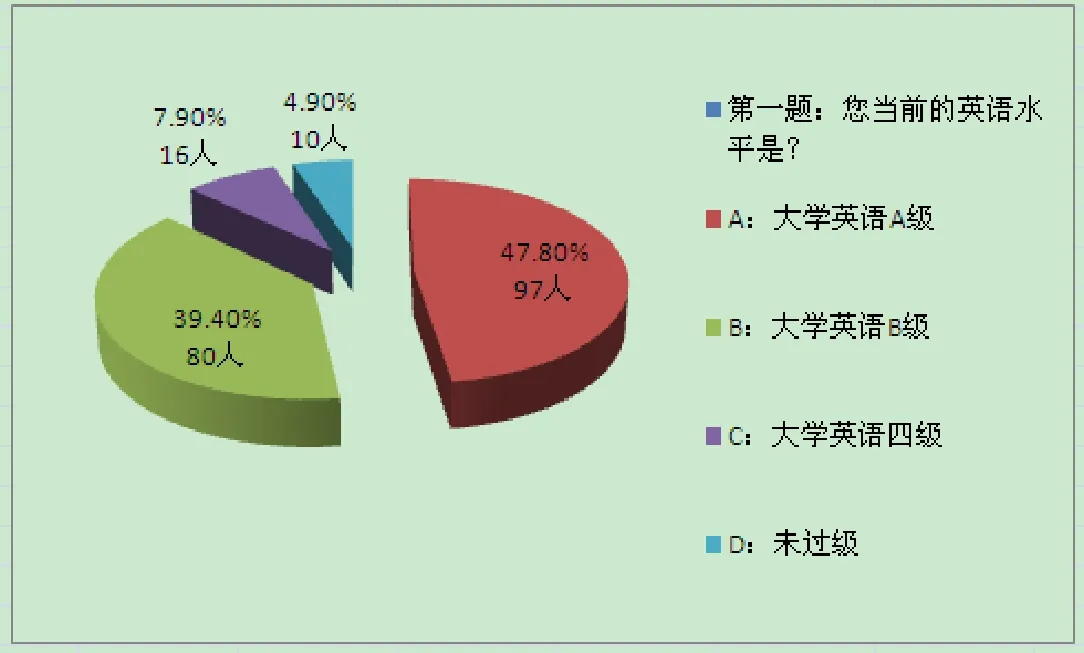

1.问题1主要调查学生目前的英语学习水平。

图1 学生当前英语学习水平

图2 学生选择英语专业的动机

如图1所示,应用英语专业学生的英语水平普遍不高。大多数学生的英语学习只是盲目地迎合CET-4以下水平的过级考试,丧失学习兴趣和学习内驱力。

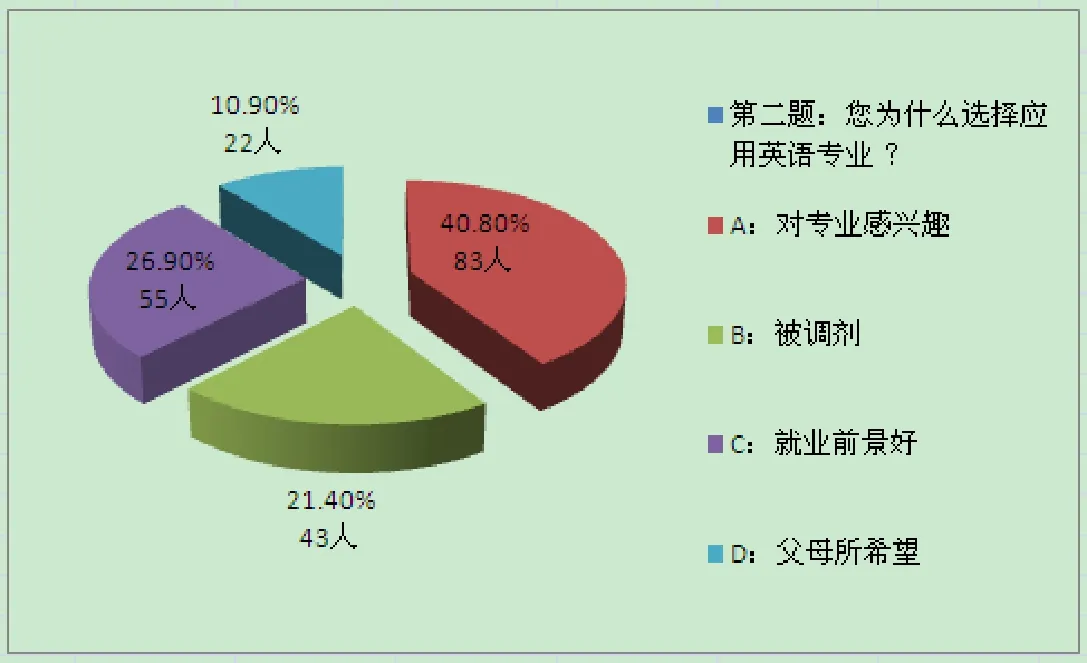

2.问题2主要调查学生的学习兴趣。

图2显示,半数以上学生表示喜欢旅游英语专业及从事旅游英语行业工作。如果教师能引进更加贴近学生心理、符合社会发展的新颖教学方法,将会充分调动学生学习英语的积极性和主动性,从而产生向更深层次的学习动机。

3.问题3-5主要调查学生的学习动机。

问题3考察学生是否掌握现阶段的学习内容,有105人选择“掌握不好”,占总人数的51.7%。学生认为目前没能掌握好学习内容的主要原因是自身英语基础薄弱,学习方式不得当,缺乏激励因素,加之教师的教学模式单一,课堂教学效率低下。

问题4分析学生缺乏学习动机的原因,共计152名学生,占总人数的74.9%,认为缺乏学习动机的原因是教材内容单一乏味和课堂教学方式沉闷。缺乏学习动力的内部原因主要包括学习动机不明确、对所学专业缺少兴趣、错误归因,而外部原因主要是指来自社会、学校和家庭等方面的原因。

问题5探讨提升学习动机的方法,分别有72人选择“改变教学模式”和“改变课程设置”。除此之外,创设与职业相关的问题情境,设计竞争与合作的双重课堂环境,积极发挥奖惩效用,也可提升学生的内在学习动机,激发学生学习热情和学习兴趣。

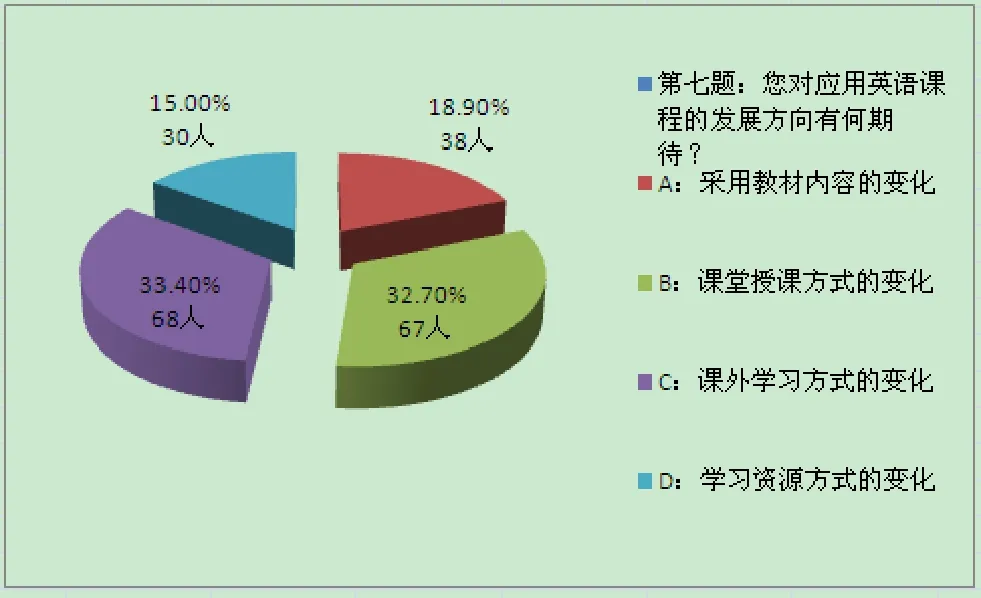

4.问题6-7主要调查学生对课程的需求。

图3 学生对课程设置的满意度

图4 学生对课程发展方向的期待

如图3、图4所示,很显然,学生普遍对目前的课程设置满意度不高。这和问题4中所体现的目前教学模式下,学生的学习动机不足是相吻合的。究其原因也是多方面的,如第一课堂教学方式单一枯燥,教学手段落后,在没有第二课堂教学补充的情况下,有相当一部分学生的学习成绩不理想。

总体上,学生对教学模式的转变还是具有很高的期待。教师要率先改革自身的课堂教学模式,再引导学生学习方式的转变,通过优化教师的“教”与学生的“学”,以实现“课内”和“课外”衔接。

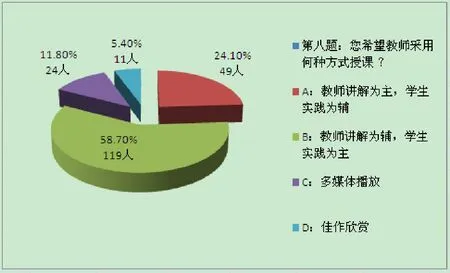

5.问题8主要调查学生对教学方式的需求。

图5 学生对教学方式的需求

图6 学生对授课教师的需求

长期以来,以教师讲授为主的教学方法,不利于培养既具备过硬专业知识与技能又能熟练应用英语的技能型人才。如图5所示,学生还是比较希望以自身的实践经历为主,参与到课堂学习中,把个性发展的主动权牢牢地掌握在自己的手里。

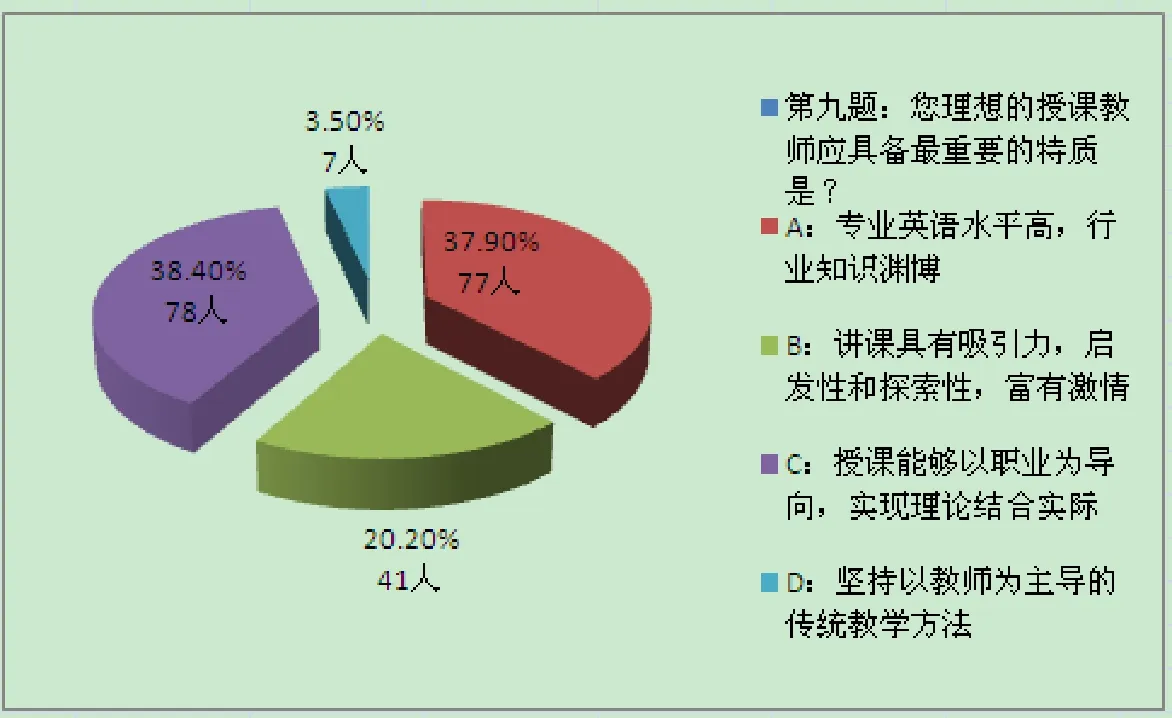

6.问题9主要调查学生对授课教师的需求。

见图6,教师不仅要学习、吸收新的教育理念,克服思维惯性,还要不断关注教育科学、学习科学的发展动态,称为课程的开发者、教学的研究者,成为既具备丰富的专业知识背景,又会采用寓教于乐教学模式的新型教师。[2]

7.问题10主要调查学生对教材的需求。

目前,学生对应用英语教材的满意度不高,仅有18名学生满意度较高,占总人数的8.90%,105人认为一般,占51.70%,满意度较低的学生57人,占28.10%,表示不满意的23人,占11.30%。不满意的原因主要有:教材编写单调死板,脱离实际工作流程;语言拘谨严肃,缺少足够的吸引力;师生互动环节偏少,不便于学生形成小组学习。另外,学生已经习惯运用各种数字工具来分享自己的生活,更期待电子教材的体验。

(二)教师访谈记录分析

为了完善对应用英语教学现状的认识,采用当面访谈的方式开展对教师教学需求的调查,其中2名助教分别毕业于英美文学专业从事英语教学2年和毕业于英语翻译专业从事英语教学3年,讲师2人分别毕业于旅游英语专业从事英语教学6年和毕业于商务英语专业从事英语教学8年。经过进一步地访谈了解,结合第一课堂的教学现状,两位授课教师都清楚地认识到只有在教学实践活动中正确运用教学方法,才能提高教学的质量和效率,推动教学改革与发展。

1.问题1:目前应用英语课程的教学情况

四位老师表示课前认真学习教学大纲,深入钻研教材内容,基本把握教学方向,课后展开有益的教学反思。但是,受教材内容的限制及应试要求,教师在授课过程中还是会灌输一些不太贴合学生实际需求的教学内容,影响到学生学习的主动性和积极性。如果想要拓展教学内容,就要改变教学思路,在深度和广度上探究学生的学习兴趣,设计以学生为主体的教学过程,使学生真正融入到课堂学习中来。

2.问题2:在教学中遇到的困难

不同的授课老师遇到不同的教学难题。比如,A老师在校所学专业是英美文学,毕业后就直接进入本学院任教应用英语专业(国际会议与展览方向),对基础英语的教学比较熟悉,对指导提升学生的语言能力和交际能力游刃有余。但是会展专业知识储备不够,更是没有相关行业操作经验,因此在进行专业课教学的时候,基本上就是照本宣科,对于学生提出的专业问题有时甚至无法解答,在课下的备课需要花很多时间去准备,教学压力也颇大。B老师的专业是商务英语,本人具备扎实全面的专业知识,多年丰富的教学经验,在解答学生提出的专业方面的知识,就显得游刃有余。而在英语方面,虽然有一定的英语水平,但是缺乏完整的英语知识构架,如果碰到英语基础薄弱的学生,无法及时用更有效地方法弥补学生在基础英语上的漏洞。

3.问题3:在课后是否有对所教授课程进行研究

四位老师工作态度认真负责,课后时常在一起探讨教学方案在具体实施过程中的成功和不足,总结经验教训,及时查漏补缺,调整教学策略,优化课堂教学。她们认为目前使用的教材,内容单一枯燥,实用性不高,对学生将来的工作也起不到多大的帮助,甚至对学生应付考证都略显乏力。在授课过程中,师生互动和生生互动明显不够,课堂教学环境沉闷。某些老师提出可尝试灵活地第二课堂教学方式,例如利用微信平台的移动性、互动性和即时性,推进“小组合作学习”模式,培养学生自主和合作学习能力。

4.问题4:是否需要进一步培训进修

由于缺乏对专门用途英语课程的了解,实际操作经验不足,四位老师都感到教学任务繁重,教学压力过大,没有充足的备课时间,只能按照教材的统一内容、统一进度去传授知识。她们希望学院大力加强“双师型”教师队伍建设,组织多种多样的现代教育技术培训、岗位素质能力培训、继续教育学习培训,不断提高自身的专业素质和职业素养。

(三)用人单位访谈记录分析

笔者就企业实际的工作岗位对员工的素质要求、已经录用的本专业毕业生是否能胜任工作岗位要求,及对培养高素质技能型的应用英语人才有何建议等相关问题,对两位企业导师进行电话采访。

两位企业导师都表示,员工英语能力不足会带来重要信息沟通失误导致错误、客户服务不佳、团队之间沟通不畅等问题,企业对英语流利员工的需求日趋增强。企业更注重员工在说与写方面的能力,真正意义上愿意张开嘴说英语完成最基本的商务交流并且会熟练编写电子邮件,文案报告的应试者肯定是更受青睐。就目前已经录用的本专业毕业生来看,基本能胜任相应岗位工作,但也发现某些员工在工作中个人工作效率不高,团队合作意识不强,不利于企业凝聚力的形成。企业建议学校在应用英语专业人才培养方案中,应继续突出学生口语能力和写作能力的培养,鼓励学生参加各种社会活动,锻炼自身的口才、胆量、社交能力、应变能力,养成良好团队合作意识,为进入社会工作做好准备;同时企业也要做好新员工的入职培训,坚持“以理论与实际相结合为主,实操能力与应变能力为辅”的理念,遵循“学什么、做什么”的原则,根据员工基础知识与实际能力的不同,制定灵活的培训方法。

三、教学启示

随着国家需求、社会需求和学生需求的增长,教育教学模式必须不断改革、不断建设、不断创新适应新变化,迎接新挑战。在这种时代背景下,对英语教学现状进行调查,及时调整英语课程内容,建立“以输出为驱动,以输入为基础,以质量为核心”的新英语教学模式,适应社会发展的需要、职业教育发展与改革的需要以及目前高等职业教育英语教学走出困境的需要。[3]通过对以上问卷和访谈的调查结果进行分析,笔者提出下列教学意见。

(一)教学主体由“以教师为主”向“以学生为主”转变

教师备课的时候要遵从学生的认知规律和学习心理出发,关注学生的知识经验、兴趣爱好及学习体验,做好学情分析,提高教学质量,教给学生真正需要的东西。[4]在学生对第一课堂教学满意度不高的情况下,应进一步努力寻求改进方法,以提升学生能力为本,注重学生的锻炼实践,发展为学生乐于接受的第二课堂教学,创设问题情境激发学生兴趣,搭建体验平台促进学生参与,组织交流互动鼓励学生展示,促进自主学习、探究学习、合作学习。以学生为主的教学环境能够在最短的时间内使学生在专业技能、实践经验、工作方法、团队合作等方面得到提高,最终实现学生满意就业、企业满意用人的目的。

(二)课程设置由“学科知识分类”向“行业需求分类”转变

一是以就业市场为导向,把“英语专业基础知识、应用技能与职业需求”有机结合起来,采用“双管齐下”的人才培养模式,体现专业的交叉性和跨学科性;二是按照“逆向分解、市场调研、正向培养、校企共建”的设计思路,构建课程群,充分体现课程设置的科学性、合理性和实用性,做到所学为所用;三是遵循教学规律,校内实施分散式课堂实践和集中式强化实训相结合的教学模式,注重培养学生的实践应用能力。四是关注学生的创造力,按照社会需求、企业发展模式等定向培养学生,活化课程设置与产业接轨,让学生拥有一技之长,学以致用,促进学生衔接市场就业,全面提升技职教育竞争力。

(三)教师角色由“学术型教师”向“双师型教师”转变

高职院校应重视加强“双师型”教师队伍建设,以提高专业教师职业技能和实践教学能力为目标,结合自身实践实训条件和师资队伍现状,组织并制定详实的培训实施方案和内容。每年轮流安排教师到实习实训基地或企业挂职锻炼与顶岗工作,鼓励教师发挥业务特长,参与企事业单位的工程设计和业务流程,引导教师在学以致用及提高职业能力上下功夫,加强教师的实践能力培养,提高下现场锻炼的实效,建设一支与学校发展相适应的结构合理、素质优良、业务精湛、富有活力的高水平“双师型”师资队伍。[5]

参考文献:

[1]陈冰冰.国外需求分析研究述评[J].外语教学与研究,2009 (2):18.

[2]黄莉.试析新课改背景下中学历史教师的角色转变[J].和田师范专科学校学报,2010(3):80-81.

[3]周萍. ESP理论在高职专业英语听说能力培养中的教学实践研究——以天津工程职业技术学院为例[D].宁夏大学,2013.

[4]肖健.高职双语教学问卷调查分析及启示[J].武汉船舶职业技术学院学报,2009(2):103-106.

[5]肖德钧.基于需求分析的高职行业英语现状调查与教学体系建构[J].教育与职业,2015(3):139-140.(责任编辑:马圳炜)

Survey on Applied English Teaching Situation of Zhangzhou Institute of Technology by Needs Analysis

YANG Lin

(Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou, Fujian, 363000, China)

Abstract:To explore the English teaching method in higher vocational colleges, a survey on the questionnaire investigation of the difference between the applied English teaching situation and the learning needs of the students as well as the interview investigation of the teaching needs of the teachers and the talent needs of the enterprises is conducted according to the needs analysis theory.

Key words:Needs Analysis, English Teaching Situation, English Teaching Reform

中图分类号:H319

文献标识码:A

文章编号:1673-1417(2016)01-0077-05

doi:10.13908/j.cnki.issn1673-1417.2016.01.0016

收稿日期:2016-01-10

作者简介:杨琳(1983—),女,福建漳州人,助理馆员,学士。