区域性产业种群之间共生经济增长研究

——基于制造业与技术服务业面板数据的实证

2016-05-30计小青

乔 越,计小青,胡 彬

(上海财经大学财经研究所,上海 200433)

区域性产业种群之间共生经济增长研究

——基于制造业与技术服务业面板数据的实证

乔越,计小青,胡彬

(上海财经大学财经研究所,上海 200433)

[摘要]本文根据由Logistic函数确立的区域性产业种群内生增长方程,推导出区域产业种群共生经济增长机理;通过进行共生经济状态下产业种群之间耦合条件分析,得出产业种群之间共生经济增长测度。在实证分析过程中,本文首先以长三角区域制造业和技术服务业的相关数据,借助参数估计手段,分析区域性产业种群之间共生均衡状态;然后再结合宏观经济的相关数据,运用动态面板数据回归的方法,分析长三角区域产业种群均衡状态下的内外部作用机制,并验证共生经济增长机理的准确性。研究结果:不同区域产业种群之间相互依赖从属关系存在异质性,在不同区域内共生经济表现具有差异化。本文并针对此异质性和差异化提出相应的破解路径。

[关键词]共生经济;产业种群;Logistic方程;内禀增长率;协同效应

计小青,女,上海财经大学财经研究所,博士,副研究员,博士生导师,研究方向:区域经济增长、区域金融;

胡彬,女,上海财经大学财经研究所,博士,副研究员,博士生导师,研究方向:区域经济增长、区域产业升级。

一、引言

共生经济是根据生物界在自然环境中,两种物体由于不能单独生存而依附在一起,相互予取。经济学范畴的共生是指经济主体之间连续性的物质联系,强调人类的经济活动应当模仿自然生态系统,实现不同经济主体之间的物质循环和能量循环(袁纯清,1998)。

产业共生是区域产业组织新模式,也是区域可持续发展的有效途径和必然选择。随着我国改革开放水平的不断提高,区域性产业经济越来越走向共生的发展模式。区域产业重要特点体现在集中性和关联性。由于地理位置接近,相关产业聚集,可以节约生产与交易成本,形成规模经济效应、协同效应以及创新效应。因此,区域产业共生、共生经济问题成为学术界探讨区域经济持续协调发展的热门话题。

虽然,关于产业共生、共生经济的理论命题在学术界已有广泛的讨论,但是这一话题仍有深入的余地。阐述关于产业共生方面的文献较多,其研究大多是产业共生形成机制以及其对区域经济的带动作用,而分析产业共生理论模型的文献相对缺乏,并很少运用面板数据和参数精确估计进行实证检验。阐述关于产业共生经济方面的文献更少,尤其,基于政府和市场,从外部环境视角研究产业共生经济现象的文献更为鲜见。

本文试图对现有研究作进一步细化和拓宽。本文以长江三角洲作为研究的区域对象,选取制造业和技术服务业作为本文研究的产业对象。本文的第二部分,回顾了关于产业共生经济的相关文献;第三部分,构建产业共生经济效应机理模型;第四部分,结合产业共生经济效应机理模型进行实证分析;第五部分,根据相关实证结果得出了不同区域产业间相互依赖从属关系的异质性、共生经济表现的差异,以及改进产业间共生经济效应的有效办法。

二、文献回顾

共生(Symbiosis)一词源于希腊语。Ahmdajina(1986) 认为,共生是指不同种属按某种物质联系生活在一起,形成共同生存、协同进化或者抑制的关系。在我国,袁纯清(1998)较早描述了共生经济问题,认为把生物共生原理扩展到经济社会应用研究,是一个令人吃惊的理论巧思。在袁纯清看来,经济学上的共生指经济主体之间存续性的物质联系,抽象地说,指共生单元之间在一定共生环境中按某种共生模式形成的关系。

共生思想是区域经济合作的理论基石。曲亮、郝云宏(2004)认为在区域共生关系中,由于各区域的资源禀赋不同,发展条件不同,因而各区域间的比较优势也就不同,但不同共生单元的相互作用可以通过质参量、象参量之间相互作用而体现出来,实现区域间的共生合作,有利于实现区域间优势互补、互利共赢、共同发展;李刚(2007)运用共生理论诠释区域经济合作,解释说明城乡统筹综合配套改革试验区建设中,区域间生产要素的流动、资源重新配置和政府及企业之间的紧密合作应该采用互惠共生合作模式。除上述主要研究外,后续的研究者还在不断地拓展共生问题的经济学适用边界。

产业共生表现为产业间竞争与合作的关系。Lifset(1997)认为,产业共生不仅是关于生态产业链上共处企业之间的废物交换,而且是一种全面合作。Boons,Baas(1997)对产业共生和自然系统共生进行了比较研究,认为产业共生是由不对称的竞争优势推动的,企业间的合作并非单纯的合作,而是一种竞争与合作并存的博弈关系。Schlarb(2001)则进一步拓展了产业共生的空间领域,提出了生态工业系统的发展模式。肖忠东等(2009)认为,共生产业之间存在着非常明确的一一对应关系,因此加强工业剩余物生产者和“消费者”之间长期稳定的合作是非常必要的;这种长期固定的相互依赖关系必须建立在彼此互相信任的基础上,因为这种共生涉及到双方在技术、信息、生产工艺等多方面的共享,因而必须有一种机制确保这种合作顺利实现。

在探讨区域性产业种群之间共生理论命题中,制造业与技术服务业具有典型的、基本的特征,故针对其发表相应的文献也较多。就具体的制造业和技术服务业来说,现有的研究指出,二者之间存在着相互依赖的关系(Se-Hark Park,Kenneth S.Chan,1989)。一种理论认为,制造业的分工深化,促进了技术服务业的发展(Klodt,2000);另一种理论认为,技术服务业的发展带动了制造业的发展。服务部门的扩张通过两种途径促进制造业发展,一是促进专业化和分工深化;二是降低投入到制造业的中间服务的成本(Eswarn,Kotwal,2002;顾乃华,2006)。关于技术服务业和制造业之间相互作用关系的问题,高觉民、李晓慧(2011)通过对中国省级面板数据的研究得出制造业对技术服务业的带动作用较大,并提出了提高市场化程度和扶持技术服务业发展的建议。江曼琦、席强敏(2014)认为,技术服务业与制造业的融合性在城市空间层面总体上并不显著,只有部分技术密集型的制造业与信息、商务、科技类技术服务业有着较强的空间协同集聚倾向。

就产业种群共生经济方面的研究也有相关的文献。李元华(2012)认为,根据共生经济规律,产业不同组织之间具有自然进化的演进特征,特别环境下一定经济组织可能结成比较紧密的生态链接关系。赵红等(2004)认为,企业共生体内部各企业个体通过物质、价值和信息的流通来实现共同激活、共同适应、共同发展,最终达到协同进化的目的;企业共生体在不同的发展阶段具有不同的组织结构,其表现出逐级进化的特征,且具有方向性,即向对称互惠性企业共生体的方向演化。

总的说来,以数理模型为基础,通过一系列的数理推导估计不同区域产业种群的共生经济效应演化路径的文献较少;结合实证比较两产业种群之间发展的区域异质性,以及对典型产业种群的区域差距做出解释方面的文献也不多,而本文将对此作相应的补充或扩展。

三、产业种群之间共生经济增长机理

(一)共生状态时的产值增长方程

1.产业种群Logistic生长方程

假定产业种群之间共生的生长方程中,不会对产业的极限产值变化产生影响。当期产值的增长趋势由产业种群当期产值的内禀增长率、自身产能水平以及产业之间的竞争和合作因素共同决定。比利时学者Verhulst在1838年提出了逻辑斯蒂增长(Logistic growth)模型(余爱华,2012),本文运用该模型研究制造业和技术服务业发展水平和均衡状态。

王子龙等(2004)将该模型用于产业领域,采用产业种群A 和产业种群B 的生产总值作为QA和QB的衡量标准;采用产业种群A和产业种群B的产能作为NA和NB的衡量标准。本文沿用这一衡量方法。设Q 表示产业种群中在t 期的产值水平,且满足Q = Q(t)。N表示产业种群的产能,本文采用该指标反映产业种群的发展水平。那么产业种群产值增长的Logistic方程,如(1)式:

(1)式中的α表示产业种群产值的内禀增长率。

2.产业种群之间共生经济增长方程

设经济体中存在两个产业种群A 、B 。QA、QB分别为产业种群A 、B 在t 期的产值。NA、NB分别为产业种群A 、B在当前技术水平下的产能。本文假定产业种群A 和B 的产能NA、NB由种群本身产能、相关种群作用和外部环境作用三部分构成,如(2)、(3)式:

由于产业之间存在竞合因素,本文对A 、B两产业种群的演化模型进行改进,即由(1)式可得考虑内外部环境的产业种群共生演化模型,如(4)式、(5)式:

(4)式、(5)式中,ε和θ分别表示产业种群竞争和合作的度量指标。QA和QB分别代表产业种群A 和B 的种群产值。αA、αB分别为产业种群A 和B 的内禀增长率。在(4)式中的A产业种群产能NA如(2)式表达;在(5)式中,B 产业种群产能NB如(3)式表达。

(二)共生经济状态下产业种群之间耦合条件

只有满足平衡条件,才能使产业种群之间共生关系得以实现。当共生的产出水平达到竞合均衡时,其A 产业种群的产值QA、B 产业种群的产值QB为极值状态。

通过雅可比矩阵法(Kane.T.R,Levinson.D.A,1985)确定产业种群A 和产业种群B之间共生的稳定平衡点为稳定平衡点条件。

当εA-θA<0、εB-θB<0时,产业种群A 和产业种群B 为合作关系。产业种群A的产能利用率上升对产业种群B具有协同效应。

(三)共生状态时的产业种群经济增长测度

1.区域性产业种群之间共生产能的测度

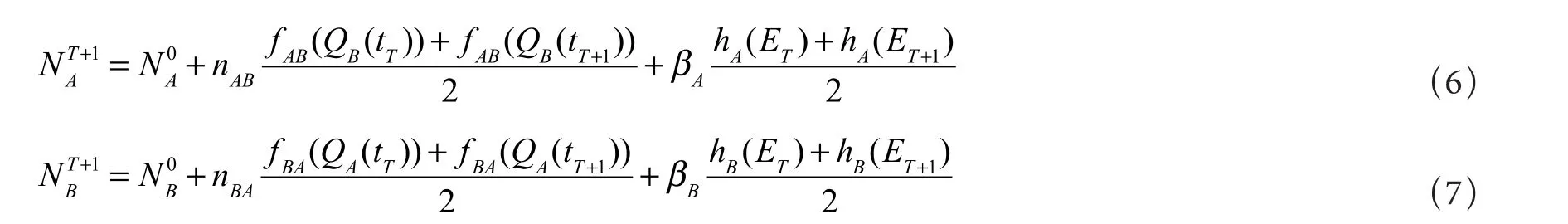

产业种群的产能NA、NB在不同时间段内有所变化,但为了进行产业种群产能增长测度分析,可取时[tT,tT+Δt]时期以便将产能变量视为常数。(2)式、(3)式经过变形分别得到产业种群A和产业种群B 在T +1期的静态产能表达式如(6)式、(7)式:

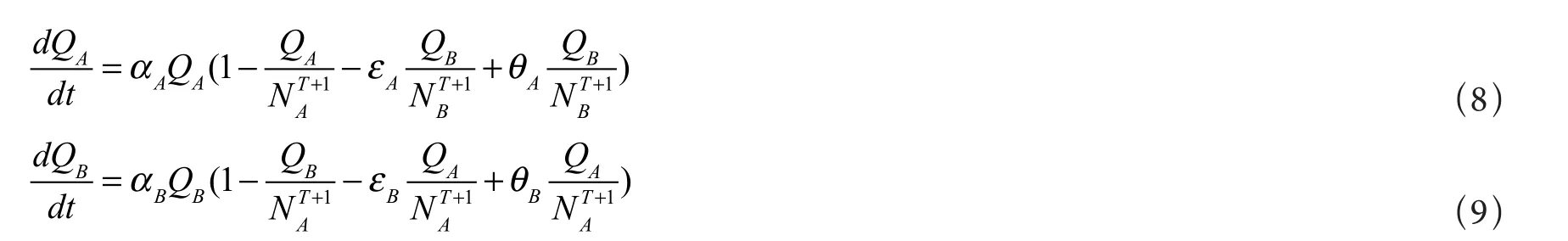

(6)式、(7)式中,产业种群的产能在[tT,tT+Δt]内保持不变,其中Δt∈[0,tT+1-tT]。假定在上述情况下,产业种群A 和产业种群B的产值满足考虑内外部环境的产业种群共生演化模型(4)式、(5)式,经过进一步计算得到如(8)式、(9)式:

(8)式、(9)式中,Q 代表产业种群的产值,NT+1代表产业种群在T +1期的产能。由于本文取区间[tT,tT+Δt],进而得出产业种群A 和产业种群B的产值曲线在该区间上的斜率,如(10)式、(11)式:

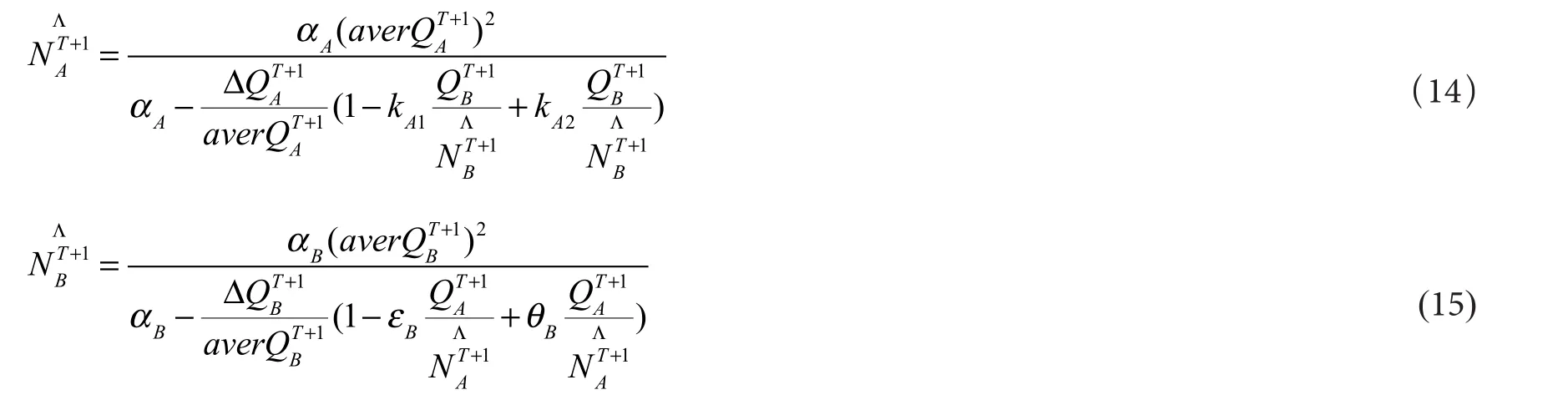

为了估计各年度产业种群A 和产业种群B 的产能变化,本文将Δt固定为1。那么(12)式、(13)式经化简可以得到产能估计方程如(14)式、(15)式:

(14)式、(15)式中,产业种群A和产业种群B在T +1期的产能和的解为隐性解。其余参量指标见(4)式、(5)式。

2.区域性产业种群之间共生均衡产值的测度

将(14)式、(15)式的结果分别带入C4(QAMAX,QBMAX)中。此时,T +1期产业种群A和产业种群B 均衡产值的估计值分别为(16)式、(17)式:

四、参数估计和实证研究

本文首先运用理论模型测度了T +1期产业种群A 和产业种群B共生均衡产值和竞合关系。竞合关系是指产业之间存在替代与合作的关系。测度模型显示,计算产业种群A 和产业种群B 的共生经济首先要估计其产能和其竞合关系,而估计其产能和其竞合关系的前提需要估计出两产业的内禀增长率。本文的实证部分框架是依据理论部分得出的测度模型进行数据拟合,进而计算产业种群A 和产业种群B的共生经济状态并进一步进行机制分析。

本文选择长三角为研究区域。长三角经济发展水平较高,“温州模式”、“苏州模式”和上海的发展模式为产业共生提供了良好的范例。

本文选择技术服务业和制造业作为研究对象。因为在我国经济发展的大背景下,制造业是我国经济发展的重要动力,技术服务业也是我国制造业转型升级的重要力量。

(一)长三角制造业和技术服务业共生产能的参数估计

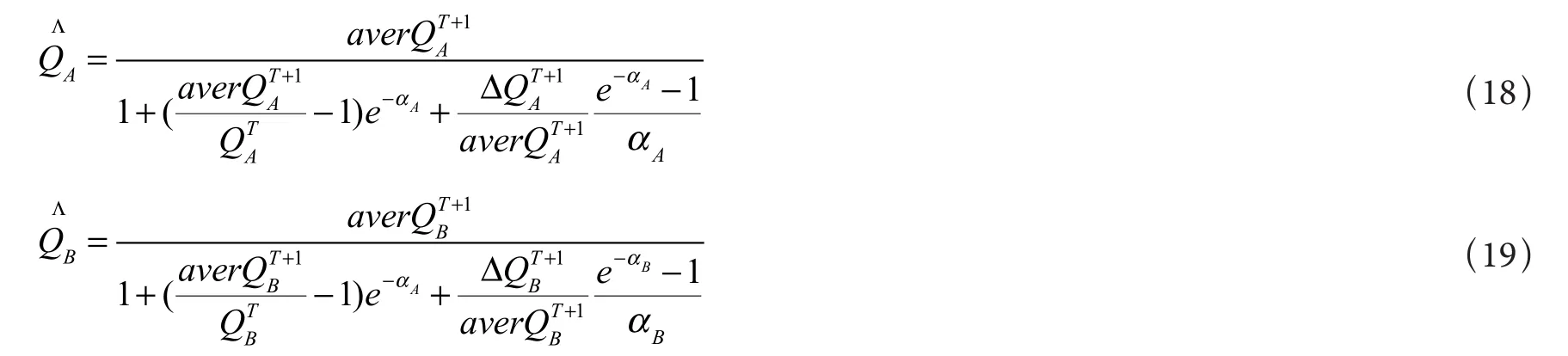

1.基于理论模型的内禀增长率的估计模型

由(16)式、(17)式的结果可得,依据产业种群A和产业种群B 的内禀增长率αA和αB的估计值可以直接对进行估计。对于给定的估计值,产业种群和产业种群各个观察年度的实A B际生产总值与估计值的残差平方和以和表示。基于在不考虑竞合因素的情况下,由(8)式、(9)式可得T +1期产业种群A 和产业种群B 的估计产量如(18)式、(19)式:

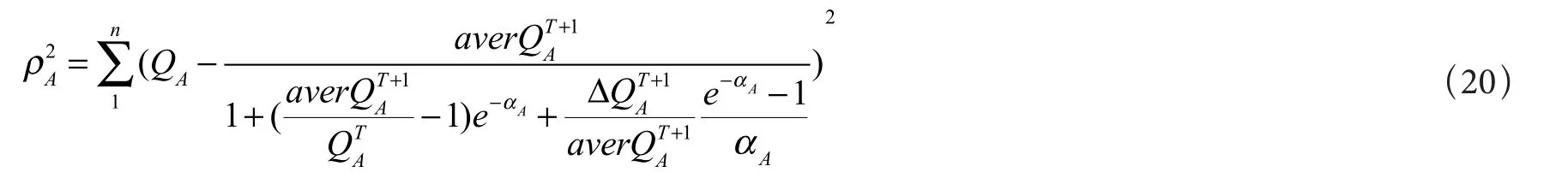

展开后可得内禀增长率的残差平方和如(20)式、(21)式:

(20)式、(21)式中,α为产业种群内禀增长率,averQT+Δt表示产业种群在T 期和T +1期产值的平均值。ΔQT代+Δ表t 产业种群在T +1期和T期产值的差值。对(20)式、(21)式求导数,得到含有产业种群A 和产业种群B 的内禀增长率的方程如(22)式、(23)式:

求解(22)式、(23)式,即可得出产业种群A 和产业种群B内禀增长率的数值。

接下来,可通过对区域中的典型产业种群进行分析,将本文的理论模型运用于实证。本文选取长江三角洲省级区域的制造业种群作为产业种群A,技术服务业种群作为产业种群B 。

2.长三角制造业种群和技术服务业种群内禀增长率估计

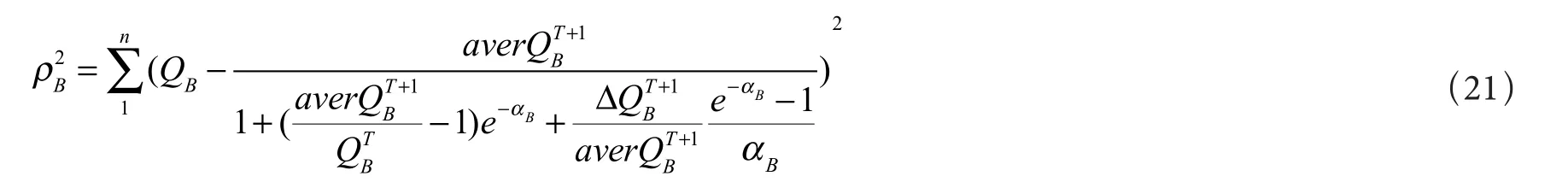

在内禀增长率的估计中,最重要的变量就是种群产值QA和QB的衡量。赵红等(2004)把产业规模和市场份额作为QA和QB的衡量标准;王子龙等(2004)则用生产总值作为产业种群产值QA和QB的衡量标准。本文在此基础上取得了长三角区域制造业种群和技术服务业种群2004~2011年的生产总值代替各年的种群密度,并估算了制造业种群和技术服务业种群的产能。数据来自各年《中国工业统计年鉴》和《中国信息技术统计年鉴》。

基于(22)、(23)式,本文运用Matlab7.0估算出了长三角制造业和技术服务业种群的内禀增长率,如表1所示。

表1 长三角不同区域造业和技术服务业的内禀增长率计量(针对产业种群内禀增长率方程)

由表1可得,就长三角整体而言,不同区域的制造业种群和技术服务业种群存在趋同效应,而且技术服务业种群增长率更高。就长三角不同区域比较而言,江苏省两产业种群增长最为迅猛,而浙江相对落后。

3.制造业和技术服务业的产能估计

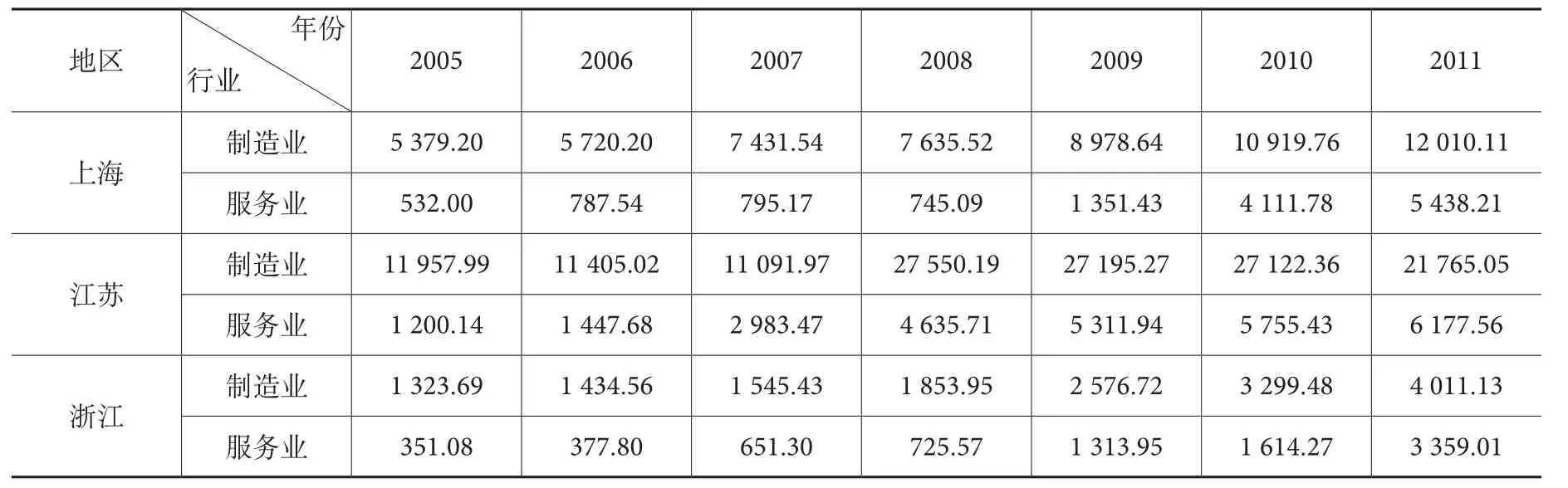

结合内禀增长率,本文运用唐强荣等(2009)的方法进一步估计了两个产业种群的产能,结果如表2所示。

表2 长三角不同区域制造业种群和技术服务业种群的产能估计(针对种群产能估计方程)单位:亿元

由表2可知,就长三角整体而言,各区域技术服务业种群逐渐表现为与制造业种群共生增长的趋势。就长三角不同区域比较而言,上海两产业种群的人均产能最为突出,江苏省的制造业总体产能水平最高;上海制造业和技术服务业共生机制最为完善。

(二)制造业和技术服务业的共生均衡状态的参数估计

1.制造业和技术服务业共生均衡状态

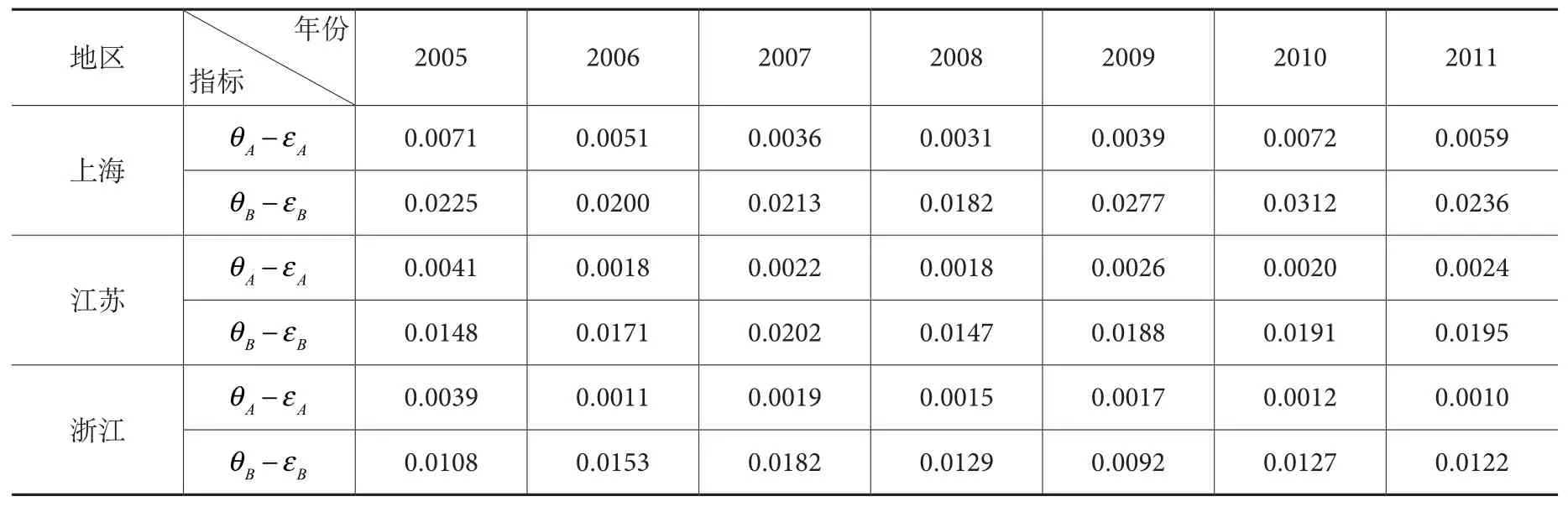

本文通过对理论模型中竞合变量的估计,实证分析制造业和技术服务业之间竞合关系。将表2数据代入机理模型(14)式、(15)式,求出长三角制造业和技术服务业之间共生关系(θA-εA)。在两产业种群的内禀增长率和产能已知的情况下,本文主要估计两产业种群的共生系数以判断产业种群的共生均衡,如表3所示。

表3 长三角不同区域制造业和技术服务业的共生关系确定(判别种群稳定平衡点)

由稳定平衡点的条件再结合表3数据可知,长江三角洲的制造业种群和技术服务业种群会呈现共生发展的平衡状态。

当θA-εA>0时,产业种群B 的产值上升对产业种群A有正的外部效应,反之则有负的外部效应。结合表3中的数据,长三角各区域的制造业种群和技术服务业种群互相之间都具有正的外部性。

进一步分析表3可得,长三角不同区域拥有不同的经济发展方式:从共生角度看,上海市的制造业种群和技术服务业种群相对于江浙区域更为发达,因为二者的协同效应最为明显,进而人均产值也最高。长三角其他区域制造业种群和技术服务业种群的协同效应不如上海。表2结果显示,浙江省的制造业和技术服务业的发展水平相对靠后,表3的结果可以进一步解释这一现象的原因。浙江省两产业种群之间的互动性虽然都表现为协同效应,但是其相关性不强,因为温州模式无法同技术服务业建立密切的联系。

2.长三角制造业和技术服务业的平衡状态分析

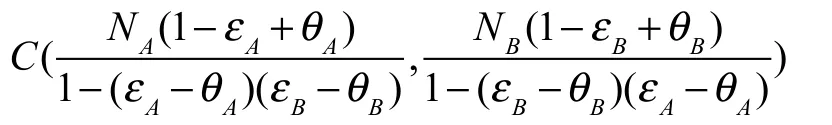

结合表3,本文可以估计出长三角不同区域制造业种群和技术服务业种群的平衡状态情况。经过长期的共生演进,长三角制造业种群和技术服务业种群的产值将达到如下稳定平衡点:

产业种群A 代表长三角不同区域制造业种群,产业种群B代表长三角不同区域技术服务业种群。NA和NB代表两产业种群产能,其余参量代表两产业种群共生系数[同(4)式、(5)式]。

以上分析说明制造业种群和技术服务业种群的协同效应越强,产业种群均衡产值越高。

所以,从长三角不同区域的制造业种群和技术服务业种群的发展潜力看,上海市依靠其高度的协同效应在长三角地区首屈一指;江苏省和浙江省的制造业种群和技术服务业种群缺乏协同,使两区域种群共生经济面临发展瓶颈。

(三)制造业和技术服务业共生均衡状态的静态面板数据实证

上述参数估计仅仅考虑了产业种群内部竞合关系所引发的共生经济均衡问题,产业的共生经济不仅只受到产业种群内部的作用,由(4)式和(5)式可知,产业种群还受到外部环境的制约。

本文的面板回归实证将以参数估计实证为基础,结合理论模型进行。首先,本文依据(16)式、(17)式测度长三角制造业和技术服务业的共生经济发展均衡水平。通过回归分析更加深刻地揭示内外部环境对产业种群的影响机制。

本文的实证部分旨在分析产业种群之间的竞合关系及种群外部因素对产业种群共生经济的作用机制。本部分实证采用产业种群产值关系衡量竞合关系。

下面本文以(2)、(3)式为基础,采用面板数据计量的手段对长三角制造业种群和技术服务业种群的共生经济增长进行分析。

1.共生经济计量模型的建立

本文首先假定:

(24)式、(25)式、(26)式中,a ,b ,ca,,b,dc ,,d,α2-α5代表待估参量。IE 代表区域的产业环境,PE 代表区域的制度环境,UE 代表区域宏观经济环境;PSI 代表区域资本积累。fAB(QB)表示技术服务业种群对制造业种群的作用函数;fBA(QA)表示制造业种群对技术服务业种群的作用函数。

h(E(t))代表外部环境对产业种群的作用函数。

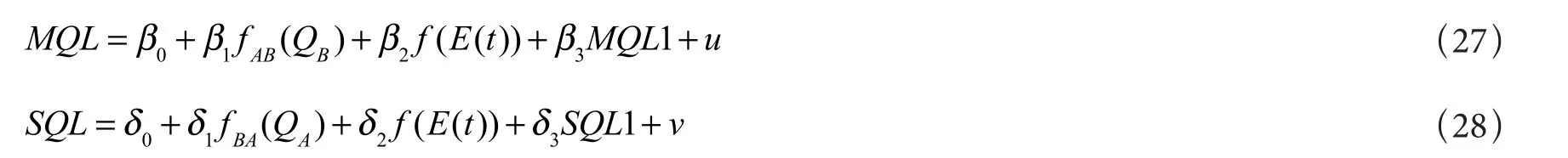

计量模型设定为

(27)式、(28)式中,fAB(QB)表示技术服务业种群对制造业种群的作用函数,fBA(QA)表示制造业种群对技术服务业种群的作用函数。f(E(t))代表外部环境对产业种群的作用函数;具体表达如(24)式、(25)式、(26)式。MQL1为制造业均衡产值的一阶滞后项,SQL1为技术服务业均衡产值的一阶滞后项。β0-β3、δ0-δ3为待估参数。u,v为随机扰动项。

因变量MQL 和SQL分别表示引入共生均衡时制造业种群和技术服务业种群的产值SQL ,具体算法如(29)式、(30)式,数据来源于实证的表2、表3。

针对产业环境IE,本文选取了区域内第三产业产值占区域总产值比重进行衡量;针对制度环境PE,本文选用市场化水平进行替代,本文参照邵帅等(2010)的做法,用国有企业员工占总就业人数的比重进行衡量;针对宏观经济环境,本文选用区域经济波动率作为考量。相关数据均来源于《中国统计年鉴》。

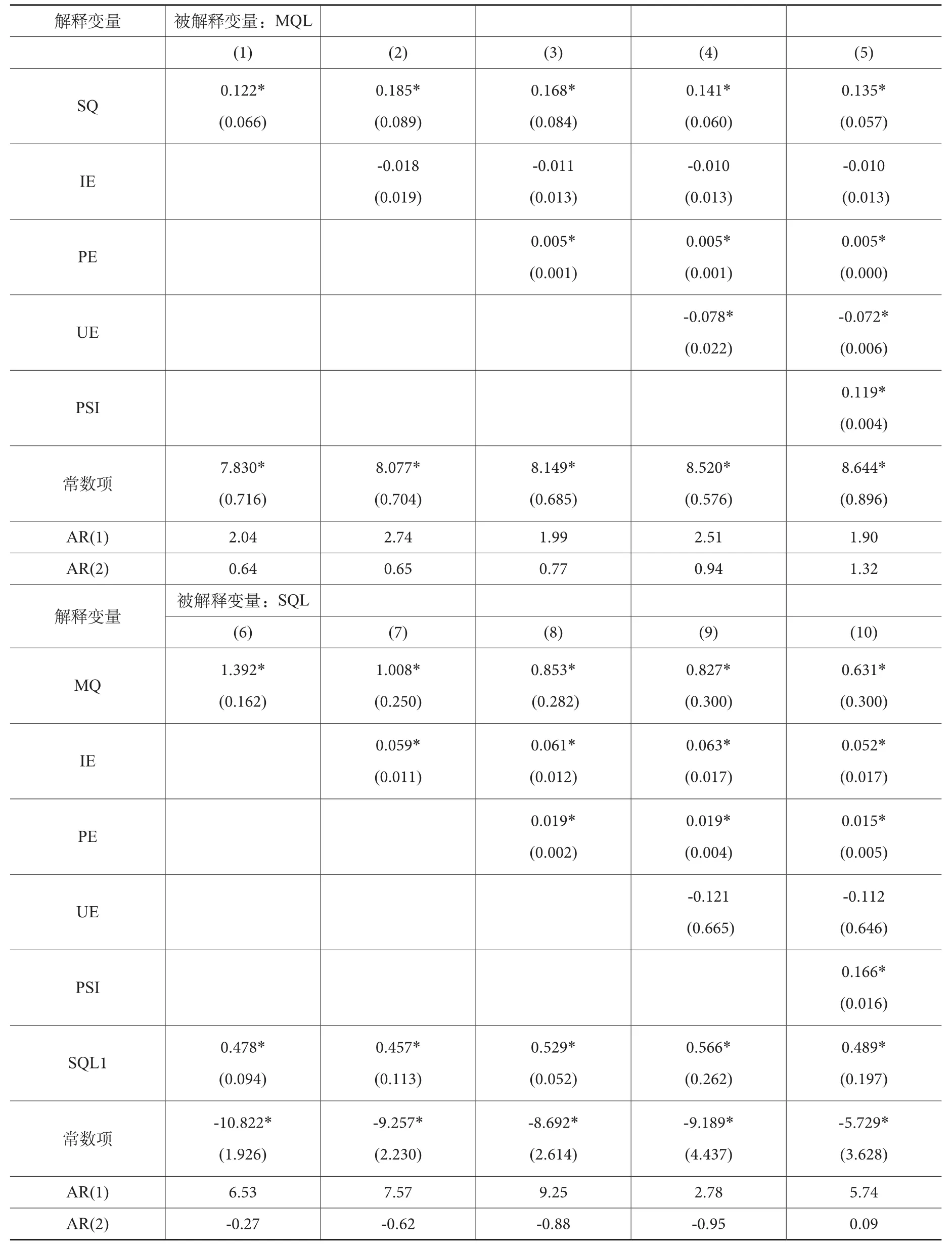

2.长三角制造业和技术服务业共生经济效应的静态面板实证结果

针对(5)式、(6)式对应稳定平衡点C的产业种群共生经济产值进行实证考察,结果见表4。

经过计量模型的实证分析,产业种群共生效应及其外部环境对种群共生经济影响显著。

(1)长三角制造业和技术服务业协同效应对共生经济的作用。从表4可得,技术服务业种群的共生产值上升对制造业共生经济增长的提升效果显著,说明服务业的发展有着巨大的外部效应,并能带来制造业共生产值增加。该结果从计量的角度证实了技术服务业种群和制造业种群的协同效应的重要性。同样,制造业种群的产值提升对技术服务业产值上升起到了显著的正相关作用。协同效应说明了上海产业种群共生经济增长迅速的原因。

(2)外部环境对长三角制造业种群和技术服务业种群共生经济增长的作用。共生经济的增长不完全取决于制造业种群和技术服务业种群的共生效应。该计量结果发现,宏观经济的变化、人均资本、经济发展水平和市场化程度的提升对制造业种群影响显著。宏观经济的变化对技术服务业种群会产生更大的带动作用。第三产业的发展和市场化进程的加快都有利于技术服务业种群的良性发展。

(3)长江三角洲制造业种群和技术服务业种群共生经济增长的区域差距及其原因。首先,上海市拥有发达的市场体系,而市场体系的完善有利于种群共生经济增长。其次,上海市拥有高度发达的人均资本积累水平,为制造业种群和技术服务业种群的协同创造了必要条件。最后,上海市拥有相对合理的产业结构,而计量结果说明第三产业的发展显著促进技术服务业的发展而不会抑制制造业的发展。所以,外部环境孕育了上海发达的种群共生经济。同时,制造业种群和技术服务业种群高度的协同效应在更大程度上推动了上海市的共生经济增长。

表4 长三角制造业和技术服务业经济效应的面板(针对产业种群共生经济产值)分析

五、结论和启示

本文以长三角制造业种群和技术服务业种群为例,从理论和实证的角度研究了产业种群的共生经济增长。

从产业种群的共生角度看,彼此相关联的产业会发生共生效应,而产业之间的竞合因素决定了共生经济的发展趋势。以本文的研究为例,在技术服务业种群和制造业种群的共生经济中,制造业种群和技术服务业种群彼此间的相互作用使得产业种群共生经济的发展潜力更大。技术服务业种群对制造业种群的拉动效率更高,制造业种群可以为技术服务业种群的发展提供平台。

从外部环境对技术服务业种群和制造业种群共生经济增长的作用角度,结合面板数据分析部分,本文发现,宏观经济环境、产业环境与制度环境的改善和资本积累水平的提升对共生经济发展的推动作用显著,尤其对技术服务种群产值提升更加明显。市场环境的改进和资本积累水平的提升对制造业影响显著,即保持遵循市场机制可以促进类似于技术服务业的发展。同时,第三产业的迅速发展可以在不影响制造业种群的情况下带动技术服务业种群,进而推动共生经济增长,所以,产业结构调整的战略决策具有双赢的效应。

基于长江三角洲具体区域比较的视角,上海市的种群共生经济远远大于长三角另外两区域。就长远的发展来看,长江三角洲将呈现制造业种群和技术服务业种群共生发展的态势。经过本文的分析,长三角各区域之间共生经济增长水平的差距也可以从制造业种群和技术服务业种群的共生发展当中得到解释。优越的产业环境和市场环境、发达的人均资本积累水平带来了上海市共生经济的迅猛增长,而制造业种群和技术服务业种群彼此高度的协同效应也在更大程度上推动了上海市的共生经济。

[参考文献]

[1]袁纯清.共生理论——兼论小型经济[M].北京:科学技术出版社,1998:7 - 18,62 - 72.

[2]袁纯清.金融共生理论与城市商业银行改革[M].商务印书馆,2002年:226-227.

[3]曲亮,郝云宏.基于共生理论的城乡统筹机理研究[J].农业现代化研究,2004(5).

[4]李刚.解决农村剩余劳动力转移问题的办法[J].职业时空,2007(2).

[5]肖忠东,顾元勋,孙林岩.工业产业共生体系理论研究[J].科技进步与对策,2009,26(17).

[6]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.中国转型期技术服务业发展与制造业竞争力关系研究:基于面板数据的实证分析[J].中国工业经济,2006,(9).

[7]高觉民,李晓慧.技术服务业与制造业的互动机理[J].中国工业经济,2011.(6).

[8]江曼琦,席强敏.技术服务业与制造业的产业关联与协同集聚[J].南开学报(哲学社会科学版),2014(1).

[9]李元华.企业投融资风波防范的共生经济学研究:以温州企业发展为例[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2012(4).

[10]赵红,陈绍愿,陈荣秋.生态智慧型企业共生体行为方式及其共生经济效益[J].中国管理科学,2004(06).

[11]余爱华.Logistic模型的研究[D].南京林业大学硕士学位论文,2003.

[12]王子龙,谭清美,许箫迪.共生演化模型及实证研究[J].中国管理科学,2006,14(2).

[13]赵红,陈绍愿,陈荣秋.生态智慧型企业共生行为方式及其共生经济效益[J].中国管理科学,2004,12(6).

[14]唐强荣,徐学军,何自力.生产性服务业与制造业共生发展模型及实证研究[J].南开管理评论,2009,12(3).

[15]邵帅,杨莉莉.自然资源开发、内生技术进步与区域经济增长[J].经济研究,2010(2).

[16]Ahmdajina V.,Symbiosis: an Introduction to Biological Association[M].EnglanaUniversity Press of New Engl-and,1986.

[17]Lifset R.1997,Industrial Metaphor,a Field,and a Journal[J].Journal of Industrial Ecol,1(1),pp.1-3.

[18]Boons F A A,Baas L W.,1997,Types of Industrial Ecology:the Problem of Coordination[J].Journal of Cleaner Production,5(1-2),pp.79-86.

[19]Schlarb M.,2001,Eco-industrial development: a strategy for building sustainable communities[C].Washington D.C.Economic Development Administration.

[20]Se-Hark Park.,Kenneth S.,1989,Chan.A Cross-Country Input-Output Analysis of Intersectoral Relationships between Manufacturing and Services and their Employment Implications[J].World Development,2.

[21]Klodt,H.,Structural Change Towards Services.The German Experience[R].University of Birmingham IGS Discussion Paper,2000.

[22]Eswarn,Kotwal.,2002,The Role of the Service Sector in the Process of Industrialization[J].Journal of Development Economics,2.

[23]Kane.T.R,Levinson.D.A,Dynamies: Theoy and Applieations[M].Newyork: Me Graw一Hill Inc,1985.

〔责任编辑:周国萍〕

The Research on the Symbiosis Economic Growth between the Industry Stocks —Based on the Empirical Analysis on the Panel Statistics the Manufacture Industry and Technical Service Industry

QIAO Yue,JI Xiaoqing,Hu Bin

(Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China)

Abstract:Based on the logistic equation,this article establishes the Endogenous growth equation of regional industrial stocks and pulls the mechanism of the symbiosis economic growth between industry stocks.By analyzing the coupling condition of the industry stocks in the state of symbiosis economy,this article calculates the growth measurement of the symbiosis economy.In the phase of empirical analysis,this article estimates the equilibrium state of the symbiosis economy by using the method of parameters estimation and discusses the mechanism of action on the equilibrium state of the industry stocks in the Yangtze River Delta by using the method of dynamic panel data research.Finally,empirical analysis results examine the accuracy of the symbiosis economic growth perfectly.It is found that the dependent and afflicted relation of the industrial stocks behaves different from each other and the mechanism of symbiosis economy operates diversely in different regions.Also,the crack path against the regional gap of symbiosis economic development of the industrial stocks is proposed.

Key Words:Symbiosis Economy,Industrial Group,Logistic Equation,Intrinsic Rate of Increase,Synergistic Effect

[作者简介]乔越,男,上海财经大学财经研究所,硕士研究生,研究方向:区域经济增长;

[基金项目]本文获得上海市重点学科建设项目(项目编号:B802)和上海财经大学“211”工程三期项目(项目编号:2010330037)的资助。

[收稿日期]2015-10-12

[中图分类号]F426

[文献标识码]A

[文章编号]2095-7572(2016)01-0088-13