互联网金融对现代金融中介理论的挑战

——兼论对金融民主化的影响

2016-05-30王海军

王 念,戴 冠,王海军

(1.3中央财经大学 经济学院,北京 100081;2.中国石油总公司 财务资产部,北京 100081)

互联网金融对现代金融中介理论的挑战

——兼论对金融民主化的影响

王念1,戴冠2,王海军3

(1.3中央财经大学 经济学院,北京 100081;2.中国石油总公司 财务资产部,北京 100081)

[摘要]以云计算、第三方支付、社交网络、移动技术为技术基础的互联网金融,打破了我国传统金融行业的垄断和惰性,提高了资源配置效率。从本质上讲,互联网金融活动借助互联网技术手段实现的一系列创新实践活动,是金融与互联网的跨界交融与整合。从理论上讲,互联网金融颠覆了传统金融的理论基础,尤其是挑战了现代金融中介理论的两大基石——“信息不对称”与“交易费用”,极大地降低了信息不对称和交易成本。从未来发展趋势上看,互联网金融对于中国金融民主化、内生金融、普惠金融的发展将产生巨大影响。

[关键词]互联网金融;交易成本;信息不对称;金融民主化

戴冠(1982-11),男,汉族,福建莆田人,中央财经大学经济学硕士,中级经济师,现供职于中国石油总公司财务资产部。

王念(1989-01),男,汉族,湖北省武汉市,中央财经大学经济学博士研究生。

前言

源于大数据、云计算、移动支付与社交网络等技术基础之上的互联网金融,自2013年以来已经形成了一系列创新模式和实践活动,对传统金融行业及其运营模式,尤其是银行等金融中介存在的理论基础发起了强有力的挑战。中共十八届三中全会提出了实施“普惠金融”政策及2014年国务院政府工作报告中对互联网金融的正面定调,使互联网金融创新活动日趋活跃,交易规模和市场份额不断扩大。以第三方支付和网络借贷为例,截至2014年9月底,我国共有第三方机构269家,前三季度共发生支付金融24.1万亿元;全国P2P网络借贷平台1 400余家,融资余额超过1 100亿元。

从发展趋势上看,互联网金融的产生,一方面源于互联网公司对金融业务的积极涉足,另一方面则是传统金融行业对互联网的日益重视。互联网尤其是移动互联网公司以其一贯激进的营销方式,强势介入人们的日常金融活动,让人耳目一新,这也就促生出一个模模糊糊的“互联网金融”概念(戴险峰,2014)。当前中国的互联网金融,主要表现为金融的互联网和互联网的金融两个层面。所谓金融的互联网,是指传统金融机构利用现代网络技术对现有的经营模式进行全面优化布局和系统改造,以更加便捷、高效、安全的方式提供金融产品和服务,这基本上属于传统金融机构在技术层面上的变革。而互联网的金融,是指原先不从事金融服务的互联网企业借助互联网等技术涉足金融业务,打破了原有的金融行业格局,弥补了现有金融资源配置的不足,进而导致金融行业发生巨大的变化(李海峰,2013),而这种变化是从技术层面到体制层面最为深刻的变革。从本质上讲,互联网金融在国内的兴起,根本原因是中国长期存在的金融抑制,金融资源配置高度垄断,民间金融内生发展力量不足。随着新一轮经济体制改革强调的“要使市场在资源配置中起决定性作用”等一系列顶层设计启动,民间资本通过互联网这一技术平台寻找到了发展机遇和生存空间,由此也拉开了中国金融民主化、平民化和内生化发展的序幕。

本文首先归纳分析国内关于互联网金融的最新研究成果,梳理关于互联网金融概念、模式和内涵等方面的三大争论,然后重点从现代金融中介理论的两大基石——交易成本和信息不对称角度,分析了互联网金融存在的理论基础,最后分析了互联网金融对中国金融民主化与内生发展等方面的影响。

一、互联网金融相关研究综述

互联网金融一词诞生于中国,该词最早出现于2001年,中国人民银行科技司司长陈静提出了互联网金融服务,主要指商业银行为客户提供网上银行业务、网上支付业务和网上认证业务等。这个观点主要基于传统银行网上业务而言,与当前互联网金融的内涵存在一定差异。从目前国内相关文献看,关于互联网金融概念的争论主要集中在三方面:

第一种争论主要围绕互联网金融是传统金融的数字化延伸来展开。谢平(2013)认为互联网金融就是金融数据化。从抽象理论来考虑,所有的金融产品,有可能都是不同数据的组合。然后这个数据通过互联网,通过支付系统再还原为金融产品。即:第一,金融就是数据;第二,数据在网上移动就包含了一切,然后再还原各种金融产品,做到数量匹配、期限匹配和风险定价。然而柏亮等(2013)认为,客观上数据给金融行业带来了巨大变革,尤其是降低了交易成本和市场风险,但互联网金融不仅仅是技术层面的数据金融,它包含了更为广泛的经济含义,“互联网金融引发的交易结构、交易主体上的变化及潜在的金融民主化,才具有革命意义”。

第二种争论则围绕金融服务实体经济的最基本功能——融通资金来展开。根据谢平等(2012)的判断,移动互联、社交网络、云计算及搜索引擎等新技术将对人类金融模式产生颠覆性影响,其结果可能催生出 “互联网直接融资市场”或“互联网金融模式”这种异于传统的直接与间接的融资模式。谢平等人进一步认为,在这种模式下,市场接近充分有效,甚至将出现一般均衡理论所描述的无金融中介状态,以其不低于市场直接与间接融资的效率,实现促进经济增长和降低交易成本的双重效果 。然而在柏亮等(2013)人看来,虽然互联网金融对传统商业银行等造成了巨大冲击,但其仍然会承担一定市场功能并占有一定份额,完全由互联网金融所取代的情况不可能发生。他们认为“个体间的直接交易将伴随互联网金融的发展大幅提高,这种行为主体和参与方式是互联网金融最大意义所在”。

第三种争论的落脚点在于互联网金融是否是金融创新。尹龙(2002)认为,与现在商业银行和证券市场两种金融模式并列的叫互联网金融模式。互联网金融之所以与银行融资和证券市场融资不一样,是因为互联网金融是更民主化、大众化的金融模式,即互联网金融的独特性在于金融服务通过互联网工具扩大了其服务的群体,而非由于其自身的金融创新 。但是罗明雄等(2013)认为互联网金融有其金融创新意义,并体现在六大互联网金融模式之中 。

基于上述争论,我们分析后认为,互联网金融的本质仍是金融,互联网仅是工具和渠道,因此,互联网金融没有形成一种新的金融形态或子业。互联网金融实质上是“金融行为”或“金融模式”,而不是固化为一种金融业态。即互联网金融就是在互联网时代新技术的帮助下,传统金融活动得以实现其服务内涵的普及和服务边界的延伸,并由此带来的一系列创新实践活动,既包括非金融机构通过互联网等技术开展金融活动,也包括传统金融机构金融服务的网络化(王念、王海军,2014) 。

二、互联网金融对现代金融中介理论的挑战

每次金融危机爆发,银行存在的基础总是会遭到质疑(彭文平,2002)。而本次互联网金融的兴起直接冲击了传统金融的运行模式以及行业边界,使人们再次重新审视银行等金融中介的本质及存在的理论基础。但是从目前国内外对互联网金融的相关研究成果看,主要集中在对互联网金融模式及技术的研究,但是对于这种新生事物的理论基础研究几乎没有涉及。本文在大量前人研究的基础上,首次从金融中介理论方面对互联网金融的存在进行理论解读。

(一)现代金融中介理论的主要观点

金融中介理论是对金融机构存在基础的理论解读,其经历了古典金融中介理论和现代金融中介理论两个发展阶段。现代金融中介理论发源于20世纪60年代初,Gurley&Shaw(1956)、Allen &Santomero(1998) 及Diamond& Dybvig(1983) 等人从降低交易成本角度入手,利用当时兴起的信息经济学和交易费用理论的基本分析框架,研究了银行等金融中介如何在提供金融服务过程中,依靠自身市场规模化优势与垄断地位,在减少信息不对称、降低交易费用,进而实现更低成本服务等方面所进行的产品与服务创新活动。这为金融中介的实践活动提供了新的微观分析视角。现代金融中介理论的基本观点主要有三个:

1.交易成本与金融中介

科斯在1937年发表的《企业的性质》一文中指出,企业存在的原因是为了内化市场交易成本,而当企业内部管理成本高于市场交易成本时,企业的扩展边界就确定了,这就是著名的交易成本理论。因此,金融中介也是企业的一种形式,可以利用交易成本作为一种新的工具来分析金融中介的存在与发展(Allen &Santomero,1998)。例如,BenstonGeorge(1976)直截了当的指出,包括信息搜集成本、谈判成本、缔结合同成本及违约成本等构成的交易成本就是金融中介存在的根本原因,这是因为金融中介可以利用其在借贷市场中的信息集合及技术集约优势,将分散的个体信息与交易集中起来,充分掌握借贷双方的供求信息特征,同时极大地节约固定资产投入与人工投入,实现规模经济与范围经济。这是信贷市场演化分工的必然结果(Fama,1980) 。

2.信息不对称与金融中介

所谓的信息不对称是指交易双方在信息分布上呈现不匀称、不对称的状态,一方掌握着对方所不了解的信息。信息不对称会导致市场资源错配,降低市场交易效率,进而引发逆向选择与道德风险,而逆向选择与道德风险恰恰又是“市场失灵”的两大体制缺陷。在借贷双方直接交易情形下,投资者在项目筛选过程中都要支付一定的信息搜集成本,而金融中介的优势则是可将搜寻投资机会成本分散于众多项目中,金融中介一旦寻找到有价值的投资项目,还可与其他投资者一同分享,也就是说“金融中介在项目搜寻方面存在外部规模经济,这就解决了逆向选择问题”(Chan,1983) 。至于降低道德风险,通常的解决办法是强化监督,但是监督的成本往往十分昂贵且不可能完全实现。而银行的监督则具有正向外部性特征和规模优势,这是因为企业通常在银行开立账户,因此银行可以通过观察和跟踪贷款企业的资金变动来判断企业的财务情况,直接获得贷款人的重要信息,这种监督是有效率的(Dimanod,1984) 。

3.不确定性与金融中介

跨期交易结果往往存在不确定性,其原因可以归结为个体不确定性与社会不确定性两个方面。当社会中每个个体选择面临不确定性时,汇总交叠在一起,就会表现为经济社会总体的不确定性,社会不确定性随即产生。从这个角度看,银行负债的出现就是为了熨平消费随机波动,而不是充当交易的媒介。银行等金融机构既可以为家庭提供防范消费需求遭遇意外流动性冲击的手段,也可通过向投资者提供存款安排而平滑市场风险,进而改善资源配置,提高市场交易效率(Diamond & Dybvig,1983)。

(二)互联网金融对金融中介理论的突破

瓦尔拉斯一般均衡论证了所有商品供给和需求正好相等时,市场出清,资源配置达到帕累托最优,金融中介和市场都不存在。但是现实中,由于信息不对称和交易成本等摩擦因素,才有了金融中介和市场的存在。然而,随着网络技术的发展和普及,所有交易都可以通过互联网来实现,交易中间环节大为减少,交易成本大大降低,市场存在趋近瓦尔拉斯一般均衡理论的可能性。因此,互联网金融对金融中介理论的最大冲击表现在以下两方面:

1.互联网金融大大减弱信息不对称

互联网信息技术的发展使得纯网络银行或以P2P、众筹模式为代表的新兴互联网融资平台可以充分利用大数据背景下的信息采集技术,以较低的成本完成信息获取和甄别,并以此为基础进行较为准确的风险评估,解决传统“关系型”银行与贷款者之间信息不对称问题,从而能够帮助因缺乏信用信息而无法从传统银行获得贷款的中小微企业或个人顺利得到贷款。

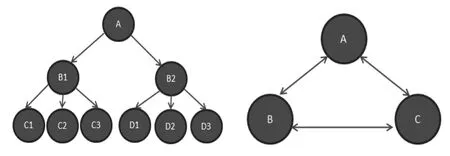

在传统金融模式下,信息的传播是单向闭路的结构(见图1),这表现为信息由A 通过一定渠道传递给B1和B2,再由B1和B2对信息进行一定加工后传递给C和D,信息传递过程还可能继续向下延伸。由于信息传递是单向的,每一次传递过程都将损失一部分真实的信息,多层传递必然导致信息更大的水分和“失真”,而且不同信息接收者所得到的信息都是局部的、排他的,无法实现信息共享。而银行存在的一个重要作用就是进行信息的收集、过滤与筛选。

但在互联网金融模式下,信息的传播形成了多向的、发散的和扁平式的网络结构(见图2)。在这种结构中,任何一个点都可以随时发出信息并获取信息,信息传递不再是单向的,而是双向甚至是多向的,信息完整度、保真度较高。同时在互联网金融模式下,信息传播速度和效率大为提高,信息的外部性增强,而且信息容量增大的同时也实现了信息的共享。

图1:传统金融模式信息传递模式 图2 :互联网金融模式信息传递模式

2.互联网金融降低了交易费用

首先,在支付结算方面,互联网金融模式下的支付环节大为缩减,虽然资金的最后清算仍由银行完成,但是移动支付技术的出现,使得支付在时间与空间上不再受限,交易环节减少,支付效率提高。

其次,在信息搜集与处理方面,互联网金融通过现代网络技术尤其是云计算的海量信息高速处理能力,可以迅速、全面、有效地搜集和处理网络中的各种信息,最后形成为时间连续、动态变化的信息序列,全社会的个人及企业征信系统也将得以建立。

最后,在差异化产品供给方面,互联网金融利用信息经济环境对数据信息的高效处理能力,获取个体信用等级和偿债能力信息的成本大大降低,这使得非标准化、短期性、小额贷款的供给成为可能,同时互联网金融突破传统投资金融限制,能够吸纳小额投资者,进一步增加了市场交易容量,丰富了交易层次,有效缓解了对微观主体的金融压抑。

3.互联网金融实现了双边市场效应

双边市场是指市场中存在一种“平台企业”同时向双边用户销售具有相互依赖性和互补性的产品或服务,并且将双边用户——买方和卖方吸引到市场中来,促使双方达成直接交易。双边市场通过对一边定高价而对另一边定低价来影响交易总量。换言之,价格结构影响平台交易总量,即“价格结构非中性”( Rochet and Tirole,2003)。互联网金融通过对消费者免费服务甚至对消费者接受服务给予回报,来得到市场一边消费者的临界数量,通过吸引市场一边的投资来降低这边消费者参与市场的成本,从而实现平台的规模经济效益,这其中不但实现了消费者剩余的最大化,而且通过消费者参与数量及需求的多元化,进一步带动了投资者的聚集与供给的多元化。如此,实现供给双方在不同层次的良性循环发展,有利于形成价格发现机制,促进要素资源的优化配置。传统金融中介虽然也起到了资金融通桥梁的作用,但从本质上讲,资金供求双方没有发生直接交易,银行等金融中介与资金需求方(贷款企业)和资金供给方(储户)分别发生独立的交易,形成的是两对不同的契约关系,在这里价格发现机制被扭曲,为资源错配和寻租留下了空间。

三、互联网金融的影响:金融民主化

近十年来,中国传统金融行业实现了持续快速稳定发展,但到目前为止,其仍然摆脱不了外延粗放式的经营发展模式,盈利结构单一,创新能力不足。金融机构的产品结构主要是为了满足大企业及高净值客户群财富积累与资产管理的需求。这样的发展模式也造成了金融资源的高度集中,金融成为了高净值人员财富积累的主要工具,金融服务业越来越脱离实体经济的发展,民营经济、中小微企业及广大平民阶层被长期排斥于金融服务之外。然而自2013年以来,随着国家新一轮全面深化经济体制改革的启动,尤其是普惠金融政策的提出,互联网金融成为践行普惠金融进而实现金融民主化的最佳途径。

(一)金融民主化的顶层设计

2013年,中共十八届三中全会提出“发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”,以及“完善人民币汇率市场化形成机制,加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线”,首次将“普惠金融”作为金融改革的重要方向之一。在2014年的政府工作报告中,中央政府再次提出“促进互联网金融健康发展,完善金融监管协调机制,密切监测跨境资本流动,守住不发生系统性和区域性金融风险的底线”。这是中央政府对互联网金融的首次认可,凸显了其在普惠金融实现过程中的独特作用。有理由相信,互联网金融将会迎来更加广阔的发展空间。

(二)互联网金融对金融民主化的实现途径

1.互联网金融拓展了市场交易的可能性边界。传统金融模式下,市场交易的主体基本上是以金融中介、机构客户以及高净值人群为主,交易的目的主要是实现资本的保值增值,规避市场风险。在互联网金融模式下,交易主体扩展到了中小微企业、普通家庭、基层群众、县域乡镇,交易主体的多层次及利益诉求的多元化相互交织,集中爆发,市场需求主体结构的内涵和外延大大扩展,这倒逼金融供给主体尽快改革与创新,因而金融服务及产品的创新活动更加频繁,细分市场策略与差异化竞争成为大势所趋。互联网金融突破原有交易边界,扩充了市场交易容量,金融的交易成本和信息不对称程度大幅下降,金融的民主化、普惠化特征显现。

2.互联网金融让普通大众拥有平等参与金融的权利。2014年3月10日,余额宝发布《基于互联网的普惠金融实践》社会价值报告,该报告指出自2013年6月13日余额宝正式上线以来,合计为8 100万的普通用户带来了参与理财的机会。截至2014年1月末,余额宝共为用户获取29.6亿元收益 。包括余额宝在内的各类互联网金融产品,打破了传统金融机构较高的投资门槛,让广大的草根阶层享受到了资产保值增值的权益,可以说是对金融平等理念的一次全民教育。

3.互联网金融催生了金融内生发展的力量。互联网金融的发展也反映了自下而上的中国民间金融内生力量的崛起。在过去近30年的金融体制改革过程中,我国金融业形成了中央金融高度垄断、地方正规金融高度压抑、民间金融高度脆弱的发展格局,而地方金融改革始终遵循了外生供给型的发展路径。这种外生供给型金融制度安排必然导致基层金融机构在组织架构、岗位序列和监管能力等方面存在严重不足,造成内生需求型民间金融高度压抑,难以满足地区经济多样化的金融服务需求(刘光溪,2013) 。互联网金融则代表了民间金融供给与需求的内生力量,交易实现了平台开放、民主、去中间化,各个地区可以根据自己的市场发育情况建立不同的互联网金融模式,从而极大地支持和促进当地民营经济与中小微企业的发展。

四、总结与展望

互联网金融降低了市场交易成本,减少了信息不对称,有利于双边市场的形成和价格发现机制作用的发挥,也有利于资源的优化配置。互联网金融通过扩大和延伸交易边界,使得多元化、异质性、大众化的金融服务成为可能,金融下沉、下移、下放,金融成为普通民众参与的基本民主权利。可以预见,互联网金融通过对经济资源和要素的空间配置,将不断打破传统行业的市场垄断地位,加速市场竞争和产品创新,推动中国社会加快经济转型发展和结构性变革。

[参考文献]

[1]陈静.立足央行职责推动我国互联网金融服务健康发展[J].金融电子化,2001,(9):1-2.

[2]谢平.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012,390(12):11-12

[3]李海峰.网络融资——互联网经济下的新金融[M].北京:中国金融出版社,2013.

[4]王念,王海军.中国式互联网金融:技术基础与基本模式[J].南方金融,2014.4.

[5]谢平,邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012,390(12):11-12.

[6]刘光溪.县域经济发展的金融体制障碍——加快外生供给型金融制度安排向内生需求型转变[J].中国党政干部论坛.2013,94-96.

[7]Geurley,J.G,&shaw,E.S.,1956.Financial Intermediaries and the Saving Investment process[J].Journal of Fiance.: 11(2):257-276.

[8]George J.& Clifford W.,1976.A Transaction Cost Approach to the Theory of Financial intermediation [J].Journal of Fiance,31:215-231.

[9]Boyd,J.&Prescott,E.1986.Financial Intermediary-coalitions [J],Journal of Economic Theory,38,211-232.

[10]Allen,Fanklin&Douglas Gale,.,1997..Financial Market ,Intermediaries and intertemporal Smoothing[J].Journal of Political Economy,105(3):523-546.

[11]Diamond,D.W.&Dybvig,P.H.Bank Runs,1983,Deposit Insurance,and Liquidity[J] .Journal of Political Economy,91 (3):401-419.

[12]Fama,E.F.1980,Banking in the Theory of Finance[J].Journal of Monetary Econmics.6:39-58.

[13]Chan.,1983,On the Positive Role Of Financial intermediation in Allocation of Venture Capital in a Market with Imperfect information[J].journal of Finance.38:1543-1568.

[14]Diamond,D.W.,1984,Financial Intermediation and Delegated Monitoring[J].Review of Economic Studies,51 pp.393-414.

〔责任编辑:冯艳玲〕

The Challenge of The Modern Financial Intermediary Theory Brought by Internet Finance——The Influence on Financial Democracy

WANG Nian1,DAI Guan2,WANG Haijun3

(1.3 Central University of Economics and Finance,Beijing 100081,China 2.China Petroleum Group Finance Department,Beijing 110081,China)

Abstract:Based on cloud computing,third-party transaction,social network and mobile technology,internet finance break the monopoly of traditional financial system and improved the financial market efficiency.Essentially speaking,internet finance is a combination of serious of internet technology based financial innovation.Theoretically,internet finance overturn the modern financial theories,especially “Information Asymmetry” and “Transaction Cost”and reduce the transactional cost to a large extend.In the tendency,internet finance will have big impact on financial democracy,endogenous finance and inclusive finance in China.

Key Words:Internet Finance;Transaction Cost;Information Asymmetry;Financial Democracy

[作者简介]王海军(1982-08),男,汉族,内蒙古呼和浩特市人,中央财经大学政治经济专业博士,应用经济学博士后。

[收稿日期]2015-09-01

[中图分类号]F832

[文献标识码]A

[文章编号]2095-7572(2016)01-0071-07