第五代技术创新模式下国防科技工业的价值网络构建和创新过程分析

2016-05-30刘美芳

刘美芳

(北京航空航天大学公共管理学院,北京100191)

第五代技术创新模式下国防科技工业的价值网络构建和创新过程分析

刘美芳

(北京航空航天大学公共管理学院,北京100191)

[摘要]技术创新是国防科技工业发展的原动力,文章根据第五代技术创新模式构建了国防科技工业的价值网络技术创新体系,将构成国防科技工业价值网络的要素划分为内部要素、外部要素和中间要素,确立了不同要素在价值网络技术创新中的作用;在此基础上,更进一步分析了国防科技项目实施的前期、中期和后期的技术创新过程,构建了不同阶段的技术创新理论模型,并分析了在项目实施的不同阶段技术创新模型的特点和功能。

[关键词]技术创新模式;价值网络;国防科技工业

一、引言

技术创新是推动人类社会经济增长的主要力量,同时,它也是改变经济增长方式的主要因素。人类科技进步的近50年发展历程中,技术创新的模式大致经历了五代:

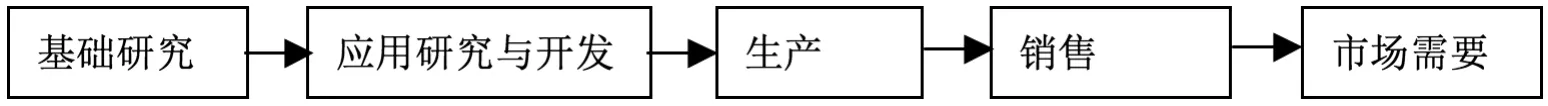

20 世纪 50 年代,熊彼特认为工业技术创新是“技术推动”的线性过程,提出了所谓的“技术推动模式”,如图1所示。

图1 技术创新过程的技术推动模式

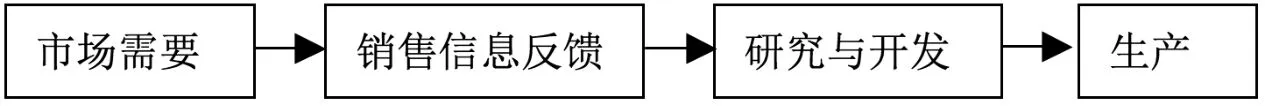

在 60 年代后期和 70 年代初期,“市场需求拉动模式”盛行,强调根据市场或用户的需求进行创新。J.Schmookler(1966)在对 1948-1951 年间美国铁路、石油提炼、农业机械和造纸等四个资本货物部门以及其他一些消费品相关工业部门中专利与投资关系的实际考察后,于1966 年出版了《发明与经济增长》一书。他在该书中首次提出了市场增长和市场潜力是决定发明活动的速度与方向的主要因素的崭新观点,并在此基础上建构了“市场需求拉动模式”,如图2所示。

图2 技术创新过程需求拉动模式

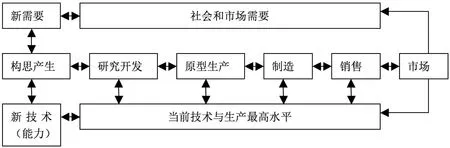

到 70 年代末,以Rothwell(1992)为代表的一部分西方学者发现大部分企业的创新过程是创新企业框架内技术能力同市场需求的融合,是技术与市场两大因素的有机结合和共同作用引发的。技术推动和需求拉动在产品生命周期及创新过程的不同阶段有着不同的作用,单纯的技术推动和市场需求拉动创新的过程模式只是技术和市场交互作用创新过程模式的特例而已。在此基础上,提出了技术创新过程的交互作用模式(范柏乃,2003),如图3所示。

图3 技术创新过程的交互作用模式

上述三个模型的共同特点是着重于技术创新的引导机制,因而十分重视创新过程的启动环节,而对中间过程和最终产品到达消费者手中的过程的描述都比较粗略。可以说,这些模型既是过程描述模型,也是诱导机制模型。

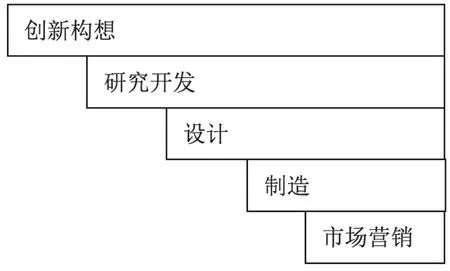

20世纪80年代后期出现的第四代技术创新模式,即标志着对创新认知图景的一种转变——从把技术创新过程看作主要是序列式的,由一个职能到另一个职能转变的开发活动,向着把技术创新视为同时涉及 R&D、原型开发、制造等要素的并行过程的转变,如图4所示。

图4 技术创新过程的一体化模式

这些发展主要是基于日本制造商的经验——精益生产(lean production)的概念。还有横向协作(合资企业、战略联盟)的急剧增加,给创新过程增添了新的维度。第四代创新模式,被认为最为接近当时全球最佳技术创新实践的模型。它体现了人们对技术创新认知的转变,从串行过程转变为从并行过程看问题。

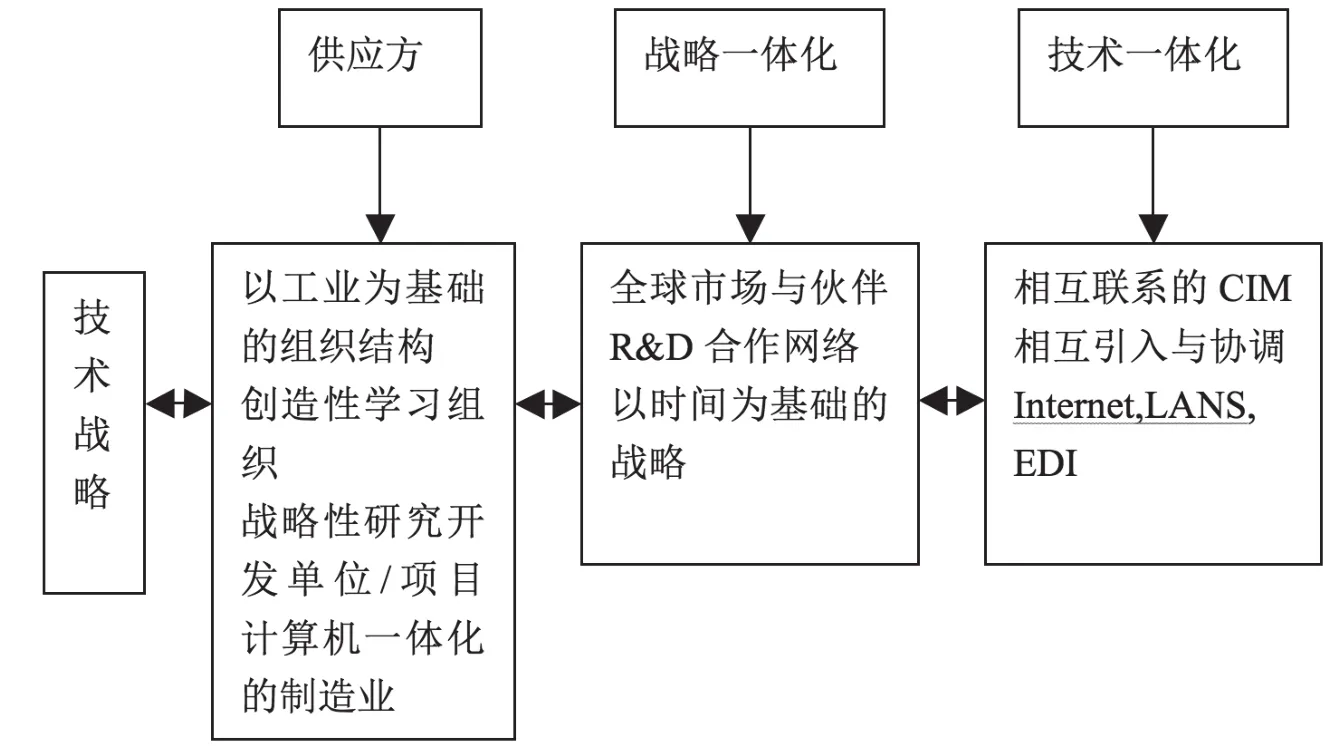

20 世纪 80 年代后期,随着信息技术的高速发展,网络组织大量涌现。Mark Dodgson (1996 )等人在探讨有效的技术创新政策时,发现技术创新是一个复杂的网络活动。他根据自己的研究成果提出了技术创新过程第五代模式,即系统集成网络模式。该过程更加强调了网络的作用,强调了合作企业之间更密切的战略联系,更加需要内部和外部的合作,更加需要在企业战略中突出创新战略与技术战略,如图5所示。

图5 技术创新过程的网络模式

第五代技术创新过程模型的主要特征可以归纳如表1所示(Mark Dodgson,2000)。

表1 技术创新过程网络模式的主要特征

从第五代模式可以看出,技术创新是一个复杂的、多维的、网络的、互动的系统和过程。

二、国防科技工业的价值网络体系

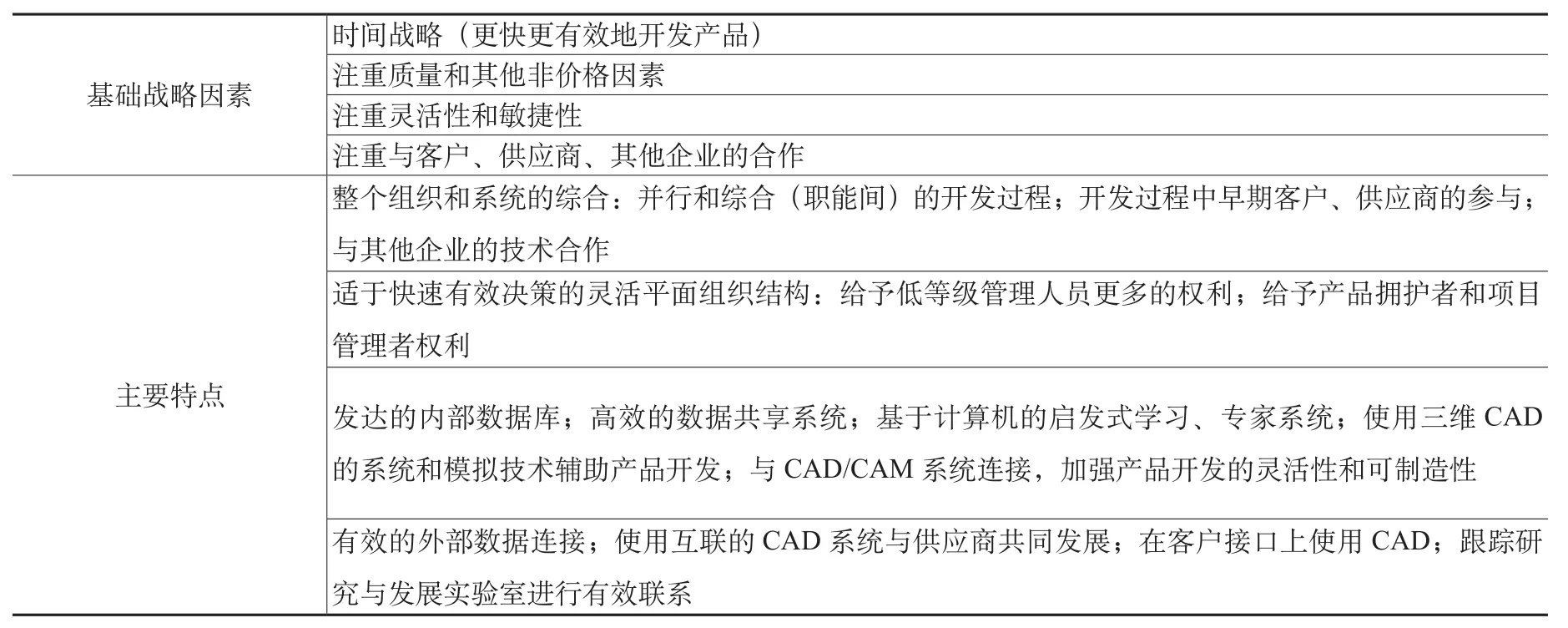

对规模和范围经济的传统理解并不适合目前方兴未艾的供应链经济和虚拟经济。根据杰弗里等提出的价值矩阵的构想,按照价值链的规则和标准,在总结各种价值网络定义的基础上,将国防科技工业价值网络定义如下:

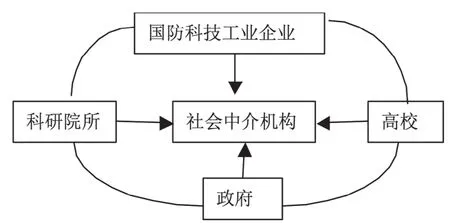

国防科技工业价值网络是指一国境内不同企业(包括军工企业和非军工企业)、大学、科研机构、中介机构、金融机构和政府之间,以信息技术为支撑,围绕着科学技术发展以及应用(包括军用和民用),依据核心能力的分工和协作而建立的长期性的、动态的企业联合体,在战略上实施一体化运作,以国家安全战略和市场需求为导向,所形成的一种相互作用的网络创新组织。国防科技工业价值网络结构如图6所示。

与传统的创新体系不同的是,国防科技工业价值网络下的技术创新更加强调军工企业和非军工企业的有机结合;由原来的推动式供应链转变为推拉结合式供应链;更加依赖信息技术。

图6 国防科技工业价值网络结构图

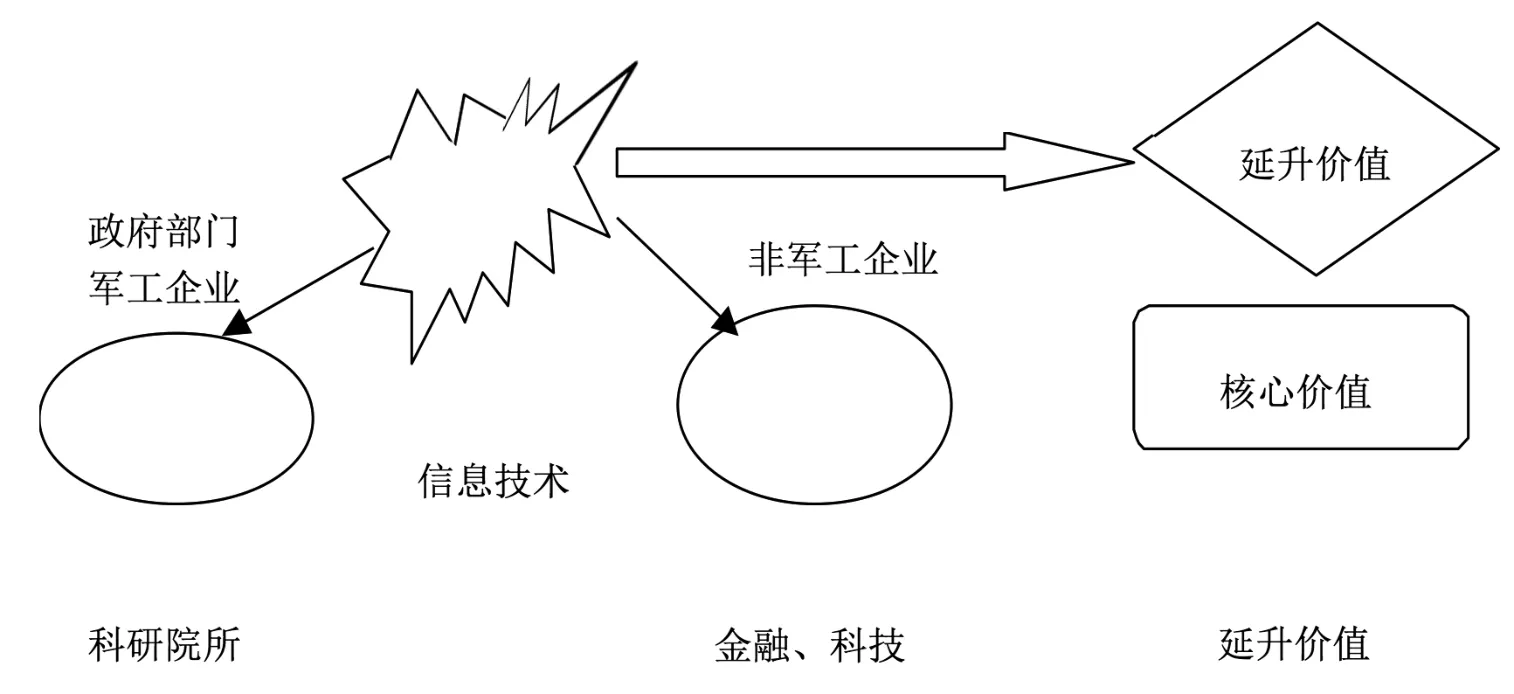

价值网络下的国防科技工业技术创新体系分为内部要素、外部要素和促进它们联系的中间要素。政府、企业、科研机构等要素是技术创新的内部要素,它们的活动决定了技术创新体系的水平层次,而国家安全战略、产业发展方向和市场需求等是外部要素,需要通过各个内部要素发挥作用;中间要素是内外部要素和内部各要素之间沟通的桥梁——中介机构。国防科技工业创新的过程就是在外部要素的推动下,在中介机构全方位的支持、沟通和辅助下,企业、科研机构等内部要素通过彼此联系、互动和相互强,化推动着整个创新体系的良性运转、日益完善和不断升级,从而形成一个良性循环。按照价值网络的理论,本文提出如下基于价值网络的国防科技工业技术创新模型,如图7所示。

图7 价值网络下国防科技工业技术创新模型

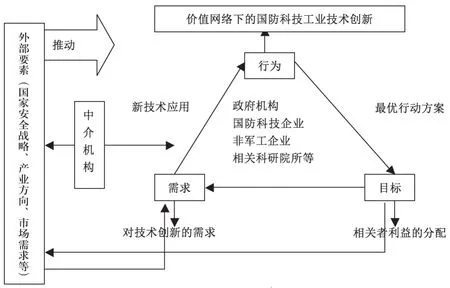

三、价值网络下国防科技工业的技术创新过程

创新对于企业生存和发展的决定性作用已经毋庸置疑,而符合国家安全战略和产业政策的利益更离不开企业内外部的合作与协调。本文按照需求(国家安全战略需求和内部要素需求)→行为→目标→新的需求的循环过程,以国防科技工业的技术创新需求为出发点,将国防科技工业价值网络下技术创新分为前期、中期、后期三个阶段,并分别阐述三个阶段的价值网络及技术创新过程。

(一)项目前期的技术创新模型

1.前期技术创新过程分析

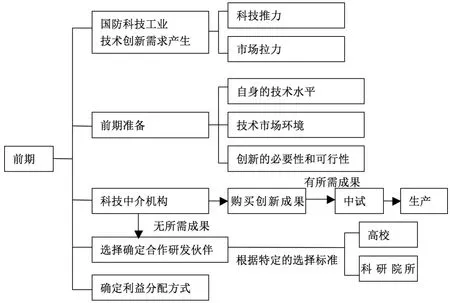

随着国际形势的变化,国防军备竞赛日益白热化,国防产品的信息化和科技化含量增大,同时,军民两用技术的发展逐渐成为新的发展方向。在国家利益、产业政策导向、科技推力和特定的市场需求拉力作用下,国防科技工业既要维护国家利益,又要满足市场需求,技术创新成为提升竞争优势的第一要素。对于新的项目需求,国防科技工业企业需要从国家发展战略出发,结合自身的技术水平和价值网络中科技中介机构的服务支持,提出创新的必要性和可行性报告。如图8所示。

在此基础上,根据价值网络理论中的资源优势和合作意愿,按照特定的选择标准(如人才体系、资金实力、技术水平、实验条件、地理位置等)选择网络成员,制定合理的利益分配机制和激励机制。

价值网络下各主体的合作首先是依赖技术和能力信任的合作,也是追求各自利益最大化的契约型信任的合作。利益分配方式是价值网络主体之间利益关系的反映,影响着网络关系的长期性和稳定性,激励机制的科学化和完备化是激发合作成员积极性的原动力,是实现项目高效完成的保证。价值网络下技术创新的可分配利益不仅指利润及其合作产品的分配,还包括合作过程中产生的专利权、商标权、信誉和著作权等无形资产的所有权和产权界定等。

目前国防科技工业价值网络下的利益分配方法可参照Shapley法、熵值法、Nash谈判模型等。

图8 价值网络下技术创新的前期过程

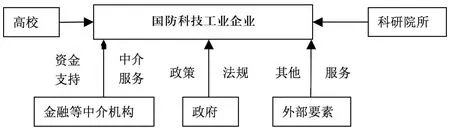

2.前期的价值网络——国防科技工业企业主导模型

在技术创新的前期,国防科技工业企业处于主导地位和核心地位,在合作对象的选择和利益分配方面占主动地位。因此,前期的价值网络是以国防科技工业企业为主导的模型,如图9所示。在这个模型中,政府为国防科技工业企业提供一些政策支持和知识产权保护方面的法律环境;金融等中介机构积极发挥作用,提供中介服务和资金赞助;高校、科研院所和国防科技企业建立合作伙伴关系,提供技术支持和咨询服务等。

图9 国防科技工业企业主导模型

前期的国防科技工业企业主导型模型在功能方面表现为:(1)有利于增强国防科技工业企业的自主创新能力,形成国防科技工业企业的核心竞争力。(2)国防科技工业企业主导的模式,可以及时获取市场需求信息,及时调整产品研发所需的技术特性,从而有利于技术创新中后期技术的研发符合市场需要,符合国家战略利益。(3)为大学的素质教育提供了指导,大学通过与国防科技工业企业的合作可以更好地了解人才市场信息,及时调整专业和课程设置,培养适应市场需求的人才。(4)中介机构的作用日益显现。由于国防科技工业企业和大学、科研院所、政府自身目标、利益、信息不对称等方面的因素,容易出现矛盾和纠纷,而市场化运作的中介机构可以较好地解决这一问题。

(二)项目中期的技术创新模型

1.中期技术创新过程分析

在技术创新前期选定合作伙伴、确定利益分配方式后,国防科技企业与合作伙伴组成研发联合体的核心和主体,政府部门和金融中介机构起政策支持和资金使用的监督作用,技术中介负责技术跟踪和相关服务,起辅助作用,从而进入正式的技术研发。在合作的模式上主要有合作开发和技术转让,如图10所示。

根据不同的合作模式,国防科技企业和合作伙伴协调内部分工。与前期不同之处在于,国防科技企业的主导作用减弱,代之而起的是参与技术研发的合作单位联合体,合作单位地位平等,各自拥有自己的资源优势、能力优势和核心竞争力。

在中期的技术创新项目的研发运行中,联合体需要注意沟通、协调和有效激励,并充分考虑创新项目的风险分散和规避。

通常,有效的激励方式可采用宏观和微观相结合、阶段和层次相结合的方式,比如股权激励、政策激励、研发进展激励、非线性层次激励、技术开发激励和技术转化激励等。

高风险、高收益是技术创新的显著特征,国防科技产品的创新也不例外。为了有效规避这些风险,要完善风险管理机制。

一要建立和完善技术创新的风险预警机制。二要强化联合体中各创新主体的风险共担意识,建立风险责任制度。

图10 价值网络下技术创新的中期过程

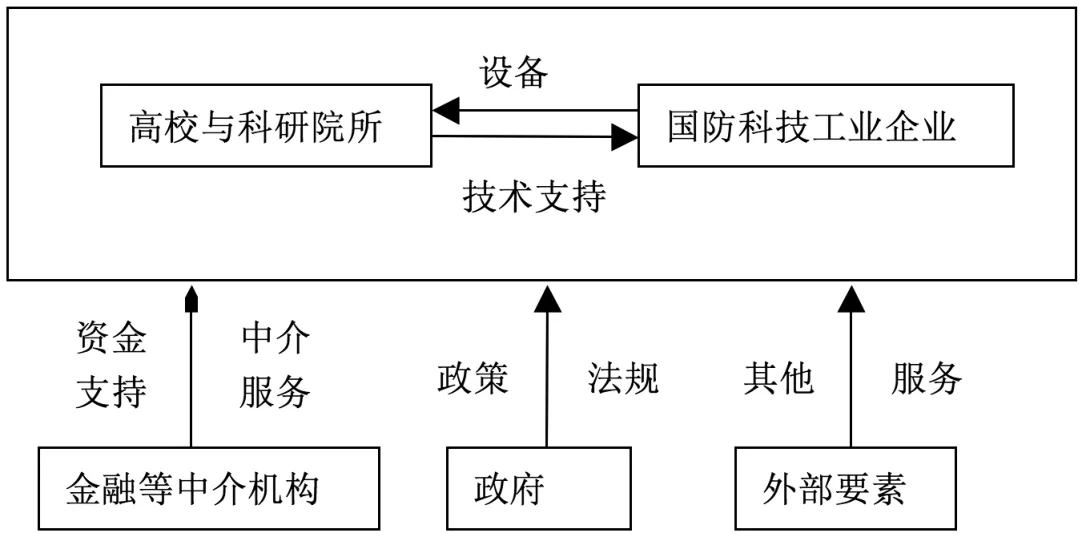

2.中期的价值网络——联合体主导模型

在技术创新的中期,国防科技企业和高校、科研院所按确定的合作模式进行合作,组成技术创新联合体。因此,中期的价值网络是联合体主导模型,如图11所示。

在国防科技企业、高校和科研院所组成的联合体中,合作各方地位平等,彼此间合作关系紧密,有明确的合同与协议,以法律形式规定各方的利益分配和风险分担。大学和科研院所为联合体提供技术支持;国防科技工业企业提供生产设备;政府则提供完善的法律法规环境来保障合同的有效性和科研人员的权益;中介机构作为桥梁的作用加大,为产学研合作各方提供市场信息,甚至进行风险、信誉担保等,以促进、保证合作创新的顺利进行。

图11 联合体主导模型

联合体模式的功能表现为:(1)综合了联合体各个主体的资源,使资源配置更加合理化。(2)保证了合作各方地位的平等。由于在合作前期就已经规定了各方的利益分配和风险分担比例,合作是基于合同或契约来进行的,没有哪方可以凭借地位而享有特权。(3)提高了风险承担能力。根据合作各方的优势,大学和科研院所可以承担技术风险,国防科技工业企业可以承担市场风险和财务风险等,政府可以承担政治风险。(4)促进政策法规体系的进一步完善。通过联合体共建模式的运作可以发现和完善政策法规体系的不足,为联合体模式提供完善的法律环境,保障合作按契约有效进行。

(三)项目后期的技术创新模型

1.后期技术创新过程分析

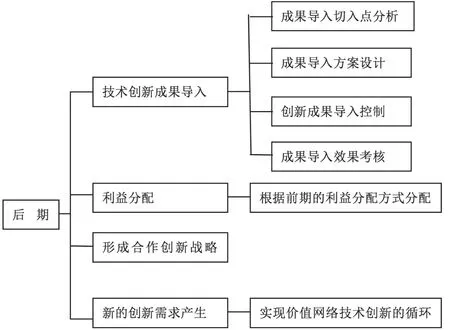

技术创新成果进行中试后,就必须把技术创新成果进行导入。技术创新成果的导入在整个合作过程中是必不可少的环节,直接决定了科研成果的转化效率,如图12所示。

技术创新成果的导入机制直接决定着科技成果能否产业化。科技成果转化率低是阻碍我国产业技术发展的重要因素。科技成果和产业的对接主要经过如下几个步骤:导入切入点分析→设计详细的导入方案→成果导入控制→成果导入效果考核。

在技术创新成果导入后,产生的效益要严格按照契约执行。良好的初始合作是信任的开始,双方的信任将有助于形成创新战略联盟,为下一次的技术创新合作提供基础,从而实现价值网络技术创新的良性循环发展。

图12 价值网络下技术创新的后期过程

2.后期的价值网络——中介机构主导模型

在技术创新后期,中介机构在技术交流与合作中发挥着越来越大的作用,使得这一时期的技术交流和技术转移较前一个阶段更为活跃。因此,技术创新后期的价值网络是社会中介机构主导的模型。

图13 中介机构主导模式

在社会中介机构主导下的价值网络中,各主体为追求各自利益的最大化,对中介机构产生依赖,围绕在社会中介机构周围,形成一个较为紧密的空间合作联盟。其中,高校和科研院所通过中介机构获得专利权,著作权等;国防科技工业企业通过中介机构获得技术成果导入、技术成果转化的相关服务支持,以及法律援助等;政府通过中介机构达到完善产权制度、军产品采购制度等政策法规,如图13所示。

中介机构主导模式的功能表现为:(1)组织结构柔性化。通过采用扁平化的组织结构,加快了信息的横向沟通,使信息利用更加及时充分。(2)组织弹性化。中介机构主导模式是一个动态联盟,合作完成后就可以立即解散,需要时也可及时重组,显示出中介机构主导模式的高弹性和对外界环境的灵活适应性。

四、结论

国防科技工业是保障国家安全需求的特殊产业,国家安全的极端重要性以及国防科技和武器装备追求独特和领先的属性,决定了国防科技工业必然是以自主创新为主要发展动力的产业。同时,在军民两用技术的发展越来越受到各国政府重视的背景下,国防科技工业发展的价值取向也有所变化,即在确认军民科技各自优势的前提下,必须有计划地统筹和整合这两部分力量,大力协同、自主创新。

目前,国防科技工业利用价值网络进行技术创新已发展成一种世界性的潮流,成为各国增强国防建设实力和发展国民经济的一个重要手段。转变过去依照市场手段进行外生式的借用或利用资源方式,构建有机高效的国家自主创新体系价值链已迫在眉睫。本文根据第五代技术创新模式构建了我国国防科技工业的价值网络,在此基础上,进一步将国防科技项目按照不同实施阶段构建了技术创新的价值网络模型,并分析了模型的特点和作用。有效的价值链不仅能够提升所需的技术能力,也能使制造能力和营销能力得到提升。

[参考文献]

[1] 约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].北京: 商务印书馆,1990: 65-105

[2] 范柏乃.城市技术创新透视[M].北京: 机械工业出版社,2003

[3] 青木昌彦,安藤晴彦.模块化时代: 新产业结构的本质[M].上海: 上海远东出版社,2003

[4] 李垣,刘益.基于价值创造的价值网络管理(I):特点与形成[J].管理工程学报,2001,4(15): 38-41

[5] 张熙悦,胡新平.组织间知识网络结构与知识创造的螺旋[J].管理案例研究与评论,2008(4)

[6] 范德成,唐小旭.产学研结合技术创新的过程模型构建与分析[J].科技管理研究,2008 (7): 9-10

[7] 杰弗里·F·雷鲍特等.开发虚拟价值链[M].企业成长战略,北京: 中国人民大学出版社,1999

[8] Mark Dodgson、Rothwell R..创新聚集——产业创新手册[M].陈劲等译,北京: 清华大学出版社,2000: 53-54

[9] Rothwell.R.Towards the Fifth-generation Innovation Process[J].International Marketing Review,Vol.11,No.1,1994: 5-25

[10] William Davidow,Michael S.Malone.Virtual Enterprise Forbes [J].December 1992(7).

[11] Tulluri S,Baker R.C.A Quantitative Framework for Designing Efficient Business Process Alliance [J].International Conference on Engineering Management and Control.IEMC.1996: 656-660

[12] Grainer R.,Metes G..Has Out souring Gone too Far [J].Business Week,1996 April (1): 28

〔责任编辑:张巍巍〕

Value Network Building and The Analysis of Innovation Process Based on Fifth Generation Technology Innovation Mode

Liu Meifang

(School of Public Administration,Beihang University,Beijing 100191,China)

Abstract:the paper analyzes power factors for the technological innovation under the defense industry value network.Using the dynamic promote theory,the paper analyzes the internal and external driving force of technological innovation,then constructs a networking model for the elements of internal and external driving force of technological innovation,constructs different models against all stages of technological innovation and the characteristics of network nodes from the needs of the value of network formation and value of network technology innovation cycle,Then,sets the theoretical model of defense technology innovation system under the value network ,Finally,the paper points out the function and action of the model.

Key Words:Technological innovation mode;Value network;National defense industry

[作者简介]刘美芳,女,北京航空航天大学人文社会科学学院,副教授,博士,研究方向:价值链理论及其应用,产业发展分析。

[基金项目]国家自然科学基金:转轨时期我国行业经济增长动力分析(71203005);北京航空航天大学研究生教育发展基金:网络环境下有效防范研究生学术诚信风险的方法研究430485。

[收稿日期]2014-11-17

[中图分类号]F270

[文献标识码]A

[文章编号]2095-7572(2016)01-0078-10