北京市三次产业结构与就业结构关系及影响机制研究*

2015-12-11李志伟

李志伟,仉 媛

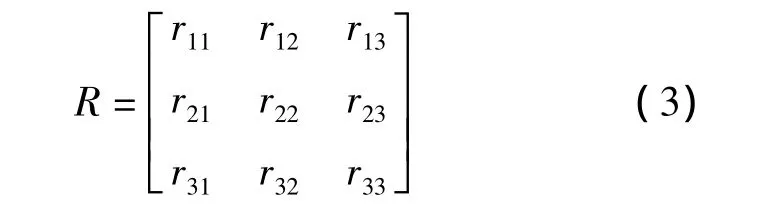

(1.唐山师范学院 社会科学部,河北 唐山 063000;2.唐山师范学院 学生处,河北 唐山 063000)

一直以来,如何满足有劳动力人口的就业需要以及如何充分挖掘现有人力资源的潜力都是我国就业问题关注的焦点。北京市作为全国政治、经济、文化中心,对全国各地的优秀人才都具有较强的吸引力,大量外来的就业人员以及每年因高校毕业产生的应届毕业生是造成北京市就业形势紧张的主要原因。近几年北京市政府陆续出台了相关就业扶持政策,通过创新就业体制,突破传统的僵化的劳动就业模式,大大拓宽了劳动者就业的渠道,一定程度上缓解了北京市紧张的就业局势,同时也有效的调动了劳动者的就业积极性,提高了就业市场的整体活力,为北京市产业结构升级奠定了人力资源基础。另一方面,作为就业的载体,产业结构是否合理是一个地区经济发展水平的重要标志,随着产业结构的升级演变,就业人员的结构作为一种生产要素投入也会随之发生变化。随着北京市产业结构升级速度的不断加快,技术密集型、资本密集型产业对劳动力的需求逐渐超过劳动密集型产业的需求,同时各产业吸纳劳动力就业的能力和空间越来越小,各产业之间就业结构的失衡导致产业结构升级和就业人员分布出现了结构性失业的矛盾。当就业结构发生变化时,将会通过一系列内部传导机制影响到产业结构的变化,因此,如何实现产业结构升级优化和就业结构的协调发展是保证地区经济持续稳定发展的关键因素之一。

一、北京市三次产业结构与就业结构现状分析

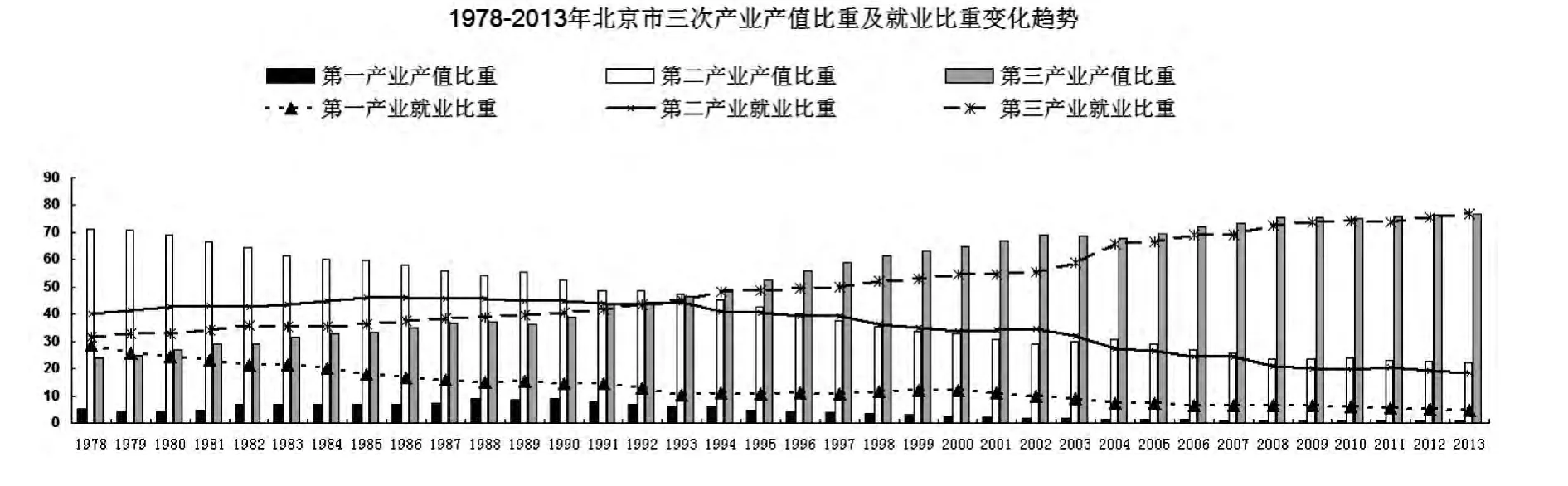

随着我国经济的快速发展,北京市作为重要的经济、文化、政治中心,其经济发展水平得到了迅速的提高。改革开放以来,北京市的产业结构经历了几次变迁,逐步实现由传统的以重工业为主的产业结构向以第三产业发展为主导的新型产业结构模式的转变,第一产业、第二产业向第三产业转变成为北京市地区经济发展的主流趋势。在此过程中,北京市三次产业结构的就业比重也发生了一定的变化,表现为劳动力从第一产业向第二产业和第三产业的转移,尤其是2000年以后,以服务业为代表的第三产业迅速崛起,北京市产业格局和就业结构发生了巨大的变化,第三产业逐渐成为推动地方经济发展和吸纳劳动力就业的主导产业。如图1所示为改革开放以后北京市三次产业产值比重变化以及就业比重变化趋势。[1]

图1 1978-2013年北京市三次产业产值比重及就业比重变化趋势

(一)北京市三次产业结构变化及现状分析

改革开放以来,北京市经济一直保持快速稳定的发展,地区生产总值由1978年的108.8万亿元上升到2013年的19500.6万亿元,增长了近180倍。如图1所示的1978~2013年北京市三次产业占地区生产总值比重变化,从三次产业所占GDP比重变化来看,北京市三次产业结构演变过程大体可以分成三个阶段[2]:

第一阶段 (1978~1988年):这一阶段北京市第一产业产值比重逐年上升,产业产值由1978年的5.6万亿元上升到1988年的37.1万亿元。第二产业产值比重则由原来的71.1%下降到54%。第三产业产值占地区生产总值的比重持续上升,从1978年的23.7%一跃为1988年的37%。这一阶段,北京市的产业格局开始由“二三一”向“三二一”模式转变,三次产业结构得到了明显的优化和调整;

第二阶段 (1989~1993年):在此期间,第一产业产值所占比重持续下降,农业在北京市地区经济增长中的作用越来越小。同时,工业城市也不是北京市未来发展的主流方向,随着多数对自然环境有重度污染的重工业企业陆续搬离北京市区,第二产业在地区生产总值中的贡献随之减少。在1989~1993年间,第三产业产值比重上升速度较快,到1993年时,第三产业产值占地区生产总值的比重已经基本达到第二产业产值比重水平,成为促进地区经济增长的主导产业;

第三阶段 (1993~2013年):第一产业、第二产业产值比重继续下降,第三产业产值比重则依然保持强劲的增长势头,早在1994年就已超过第二产业位居北京市地区生产总值贡献第一位,2013年北京市第三产业在地区生产总值中所占的比重为76.9%。

综合来看,目前北京市地区经济的发展主要以第三产业为主,第三产业在地区生产总值贡献中发挥着巨大的作用。传统的以第二产业为主导的地区经济发展格局正在朝以第三产业为主导的产业格局转变。

(二)北京市就业结构现状分析

从就业人口的绝对数量角度来说,地区经济的增长对就业增长具有一定的拉动效应,就业人口总量会随着地方经济发展水平的提高而增加,但二者的变化幅度差异较大,甚至部分时间段二者之间呈现反方向变化的趋势。自改革开放以来,北京市的名义 GDP增长了178倍,但从1978年和2013年两年的就业人口总量来看,2013年就业人口总量为1141万人,同1978年的444.1万人相比,仅增加了1.57倍。

如图1所示,从历年来北京市三次产业结构就业比重变化趋势来看,第一产业就业比重目前基本处于稳定状态,说明第一产业已无法继续吸纳更多的就业人员。根据统计数字显示,改革开放以后,北京市第一产业的就业人数一直以较大的幅度下降,从1978年占总就业人数的28.3%下降到2013年的4.8%。另一方面,从城市发展定位上来看,发展第一产业也不符合目前北京市所处的发展环境;北京市第二产业就业人数变化整体表现为先缓慢上升再持续下降的特点,总体占比由1978年的40.1%下降至2013年的18.5%,虽然从产业人数上看,第二产业就业人数以每年约1万人的速度增长,但总体占比却下降了约22%。虽然从2008年以后政府逐渐放宽了对第二产业发展的限制要求,就业人数有所增加,但总体来看,第二产业就业人数的增长速度趋缓;和第一、二产业相比,北京市第三产业近几年发展速度较快。随着第三产业产值比重的不断增加,第三产业的就业人数在三次产业结构就业人员总数中所占比重逐年递增,由1978年的31.6%上升到2013年的76.7%,增长了44个百分点。第三产业目前已经成为北京市高度化就业结构的主导产业。

总体来说,北京市三次产业结构的就业构成中,第一产业和第二产业目前在三次产业结构中所占的比重较低,第三产业则成为吸纳劳动力就业,推动地区经济发展的主导产业,也是高度化就业结构中的核心部分。目前北京市就业结构现状是伴随产业结构的不断调整和升级所形成的,这种合理的“三、二、一”就业结构能够有效的实现劳动力配置效率的提升。

二、北京市产业结构与就业结构关系研究

(一)北京市三次产业结构偏离度分析

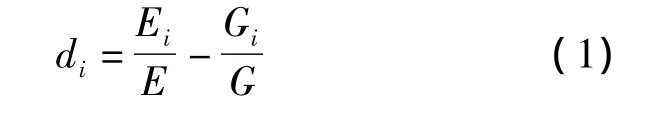

产业结构偏离度主要用来反映就业结构与产业结构发展演变过程中是否处于同步变化和对称状态,是一种测量产业结构效益的常用方法。产业结构偏离度[4]的计算公式可表示为

式中表示:第i种产业的就业结构和产业结构之间的结构偏离度,

Ei表示就业人数,E为三次产业就业人数总和,

Gi为第i种产业的产值增加值,G表示三次产业产值增加值之和。

当di>0时,产业结构偏离属于正偏离,说明该产业劳动生产率较低,存在劳动力迁出的压力;反之当di<0则属于产业结构负偏离,该状态下产业劳动生产率较高,产业存在劳动力迁入的需求,具有一定的劳动力吸纳能力;当di=0时表明产业结构和就业结构在总量上达到了均衡状态。

产业结构偏离度的绝对值越大,则表明产业结构和就业结构之间发展的不同步状态越严重,反之则说明二者之间越接近对称状态,也就是说,产业结构偏离度绝对值越小,说明产业结构与就业结构越合理。

通过对北京市1978~2013年产业结构和就业结构结构偏离度的统计分析,[3]三次产业结构偏离度的演变趋势呈现一定的规律性,如图2所示。第一产业的结构偏离度一直为正值,表明第一产业中产值增加值百分比要低于就业百分比,且结构偏离度绝对值越高,表明产业中劳动生产率越低,剩余劳动力越多。

图2 1978-2013年北京市三次产业结构偏离度变化趋势示意图

从1978年开始,北京市第一产业结构偏离度呈现递减趋势,由1978年的23.15%下降至2013年的4.05%,说明虽然第一产业结构和就业结构之间的关系朝着平衡状态发展,但就业结构滞后于产业结构发展的状况并未发生实质性改变;

第二产业产业结构偏离度从1978年到1996年间一直为负偏离状态,一直到1997年以后受当时国企改革政策的影响,大量产业工人从第二产业流出,使第二产业结构出现了正偏离现象。2003年以后,第二产业产业结构偏离度又降至零值以下,表明第二产业又重新具有吸纳劳动力就业的空间和能力,从第二产业结构偏离度变化趋势分析,第二产业和就业变化之间基本能够保持协调发展;

第三产业结构偏离度的变化和第二产业基本相反,1978~1990年期间,第三产业结构偏离度一直保持正偏离,表明第三产业劳动生产率较低,存在大量的剩余劳动力。在1990年以后,该指标则一直保持在零值以下,产业结构和就业结构之间的关系趋于稳定。在此期间,北京市第三产业产值增长较快,某些服务性行业具有较大的吸纳就业人员的潜力和空间,对于从第一产业和第二产业中流出的劳动力,第三产业具有较强的吸引力。

综合对比分析北京市三次产业历年的产业结构偏离度变化规律可知,第一产业的劳动力流出已经成为北京市就业压力的主要原因;第二产业对劳动者就业尚能够提供一定的空间,但随着资本密集型企业比重的不断增大,其吸纳劳动者就业的能力将会越来越小;第三产业在解决城市就业压力方面发挥着最大的作用,不断吸收从第一产业、第二产业中流出的剩余劳动力。

(二)北京市产业结构和就业结构变动相关性分析

市场经济活动中,三次产业之间存在相互影响、相互关联的技术经济关系,各产业之间的“关联效应”一般可通过相关系数表示,相关系数介于-1和1之间,一般用来衡量两变量之间线性相关关系的大小和方向,其计算公式为

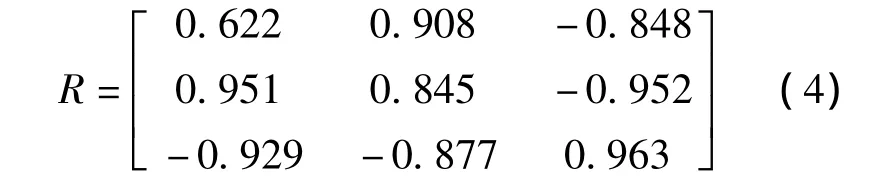

式中,相关系数rij表示产业i和产业j就业结构之间的相关程度,n为分析期年数,xi为产业的产值比重,yj表示产业的就业比重。依据北京市1978~2013年的统计数据对三次产业结构和就业结构的相关系数进行计算,取n=36,当rij>0时表明产业i产值变动对产业j就业比重产生同向的影响;当rij<0时表明由于i产业产值变动所引起的产业j就业比重呈反向变动;当rij=0时说明产业i对产业j就业比重没有影响。各产业结构和就业结构之间相关系数可用矩阵表示如下:

将北京市1978~2013年产业结构和就业比重统计数据代入公式 (2)可得到如下相关系数矩阵:

依据北京市1978~2013年的统计数据对三次产业结构和就业结构的相关系数进行计算,取,当时表明产业产值变动对产业就业比重产生同向的影响;当时表明由于产业产值变动所引起的产业就业比重呈反向变动;当时说明产业对产业就业比重没有影响。各产业结构和就业结构之间相关系数可用矩阵表示如下

根据式 (4)可知,第二产业、第三产业的产值对第一产业的就业比重影响较大,相关系数高达0.951和-0.929,第一产业就业比重和第三产业产值之间呈现反向变化关系,说明第一产业流出的劳动力能够为第三产业所吸纳;同时第三产业产值对于第二产业就业比重也将产生反向的影响,即表明第三产业能够同时吸收第一产业和第二产业挤出的劳动力用于自身的发展,由此可见,第三产业是促进北京市劳动力就业的中坚力量;第三产业产值和第一产业、第二产业就业比重之间的相关性也可解释为:随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,消费者的消费需求和消费结构发生了一定的变化,第三产业凭借宽泛的行业类别和灵活的就业形式获得了快速的发展,人员需求量迅速上升,导致和第一产业、第二产业就业比重之间高度相关。

三、北京市产业结构对就业结构影响机制分析

(一)北京市产业结构对就业结构影响内部机制

北京市产业结构对就业结构影响的内部传导机制主要表现为劳动者收入水平和技术进步两个方面。

1.产业结构通过调整劳动者收入水平影响就业结构

从业人员的收入水平会受到就业结构的影响,一般认为,对于新兴产业来说,劳动生产率越高,则劳动者收益将会越高。不同产业之间相对收入的差异是促使劳动力在不同产业之间流动的主要因素之一。随着产业结构的不断升级,各产业收入水平也表现出较大的差异。在产业结构演变过程中,第二、三产业比重逐渐超过第一产业,其资本有机构成和劳动生产率得到了显著的提高,不断提高的劳动力工资水平吸引了越来越多其他行业的劳动力流向第二、三产业,最终导致产业结构发生变动。三次产业结构中,第三产业收益最高,其次为第二产业,因此在产业结构的调整中,劳动力资源从第一产业逐渐向第二、第三产业转移。

从1978~2013年间北京市就业人员平均工资水平变化趋势来看,平均工资随GDP波动呈现逐渐上升的趋势。一直以来,北京市的平均工资水平随着GDP的高速增长保持着稳定、缓慢上升的态势,这主要得益于北京市逐渐完善的社会制度。北京市第三产业的迅猛发展是推动经济快速增长的主要力量,同时第二产业的物质基础也为第三产业吸纳劳动力提供了良好的环境。在产业结构升级推动地方经济发展的同时,劳动者的工资水平也得到了显著的提高,不同行业之间的工资收入水平差距也在逐渐拉大,导致劳动力从低收入行业向高收入行业流动。

2.产业结构通过技术进步影响就业结构

技术进步因素作为中间传导因子在产业结构升级演进过程中对产业发展具有一定的影响。随着资本密集型和技术密集型产业比重的不断增大,各产业为了提高产业自身的竞争优势,必须加大技术研发工作的力度,努力提高产业自身技术水平。另一方面,产业技术水平的进步和提高对各产业劳动力需求状况将会产生一定影响,在拉动产业劳动力就业的同时还会产生劳动力挤出效应,两种效应的大小对比决定了技术进步对就业的影响方向,如果挤出效应大于拉动效应,则总就业规模和产业就业水平将随技术进步而扩大和提高,反之如果拉动效应大于挤出效应,随着产业技术进步,产业整体就业规模将会萎缩,最终导致相关行业就业水平下降。

(二)北京市产业结构对就业结构影响的外部特征

产业结构对就业结构影响的外部特征主要表现在不同产业对就业的吸纳能力不同。由于不同产业的内部技术构成不同,随着产业结构的升级演进,不同产业吸纳劳动力的能力会相应改变。产业结构的演进会加速就业结构的调整,首先,通过产业结构升级,三次产业总的就业吸纳能力会有所上升,总就业规模将会扩大;其次,在产业结构演进过程中,不同行业的就业变化不一致,各行业就业比重将发生改变,从而影响就业结构。

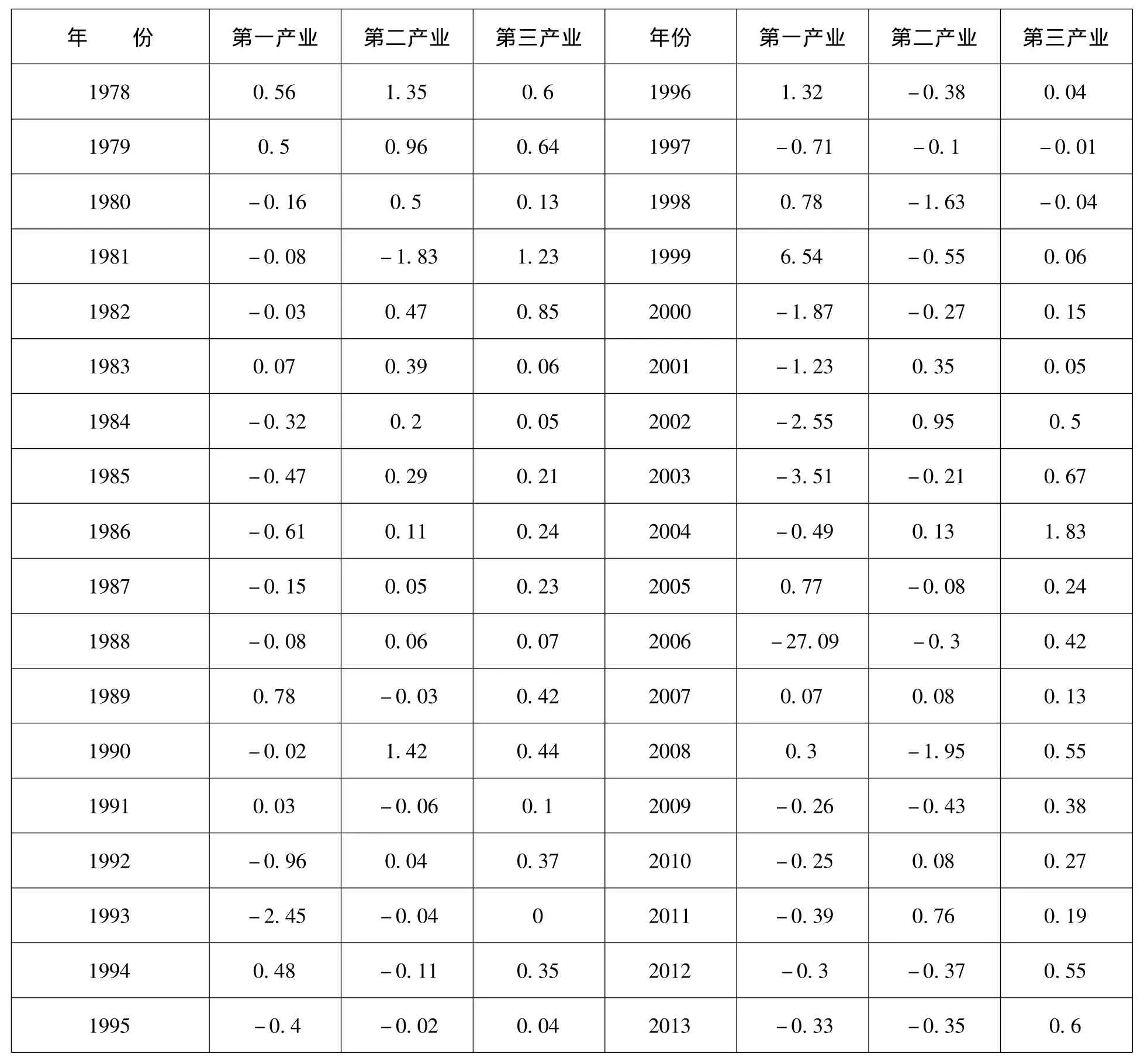

为了分析北京市三次产业对劳动力的就业吸纳能力,可采用就业弹性系数对三次产业的就业吸纳能力进行量化,就业弹性系数为就业增长率和GDP增长率之比,其正负和大小能够反映地区经济产值增加对就业拉动的方向和效果。当就业弹性系数为正值时,弹性系数越大说明产业吸纳劳动力就业的能力越强。1978年-2013年北京市三次产业就业弹性系数变化如表1所示。

表1 1978年-2013年北京市三次产业就业弹性系数变化表① 资料来源:《2014年北京市统计年鉴》。

根据表1中的就业弹性系数变化情况,北京市三次产业的就业吸纳能力以及对劳动力的挤出作用有所差别。整体来看,第一产业平均就业弹性系数为负值,说明北京市第一产业对劳动力以挤出效用为主,北京市农村中的剩余劳动力比重依然较高,农业产值对农村就业具有明显的挤出效用;1993~2000年间,由于受到国家国企改革政策的影响,产业工人大量下岗,导致在此期间第二产业就业弹性系数一直为负值。相比之下,第三产业的就业弹性系数多数情况下均为正值,且从就业弹性大小上来看,第三产业吸纳就业的能力明显高于第二产业,第三产业已经成为促进地方经济发展的主导产业。从北京市最近几年的就业弹性系数变化趋势来看,第一产业和第二产业对劳动力均有不同程度的挤出效应,第三产业吸纳劳动力就业的空间也有所减小。但根据当前北京市就业市场的供求状况分析,目前北京市部分行业仍然存在“需求缺口”,造成市场中失业和需求并存的矛盾现象。究其原因,一方面是由于劳动者掌握的技术知识和劳动力需求信息不匹配导致第三产业内部的结构性失业,另一方面,需求单位的工资水平低也是导致用人单位职务空缺的重要原因。

四、结论与政策建议

综合上述对北京市产业结构和就业结构现状及相互关系分析结果可知,地区产业结构和就业结构在发展演变过程中存在一定的相互影响关系,三次产业结构和就业结构之间存在一定的相关度。虽然北京市产业结构的演变升级与就业结构的变化在动态上基本能够保持一致,但将产业结构或者就业结构作为一个单独的系统进行研究分析时仍然存在一定的问题,相对于产业结构,北京市就业结构的调整还存在一定的滞后性。从结构偏离度来看,北京市第一产业的产值比重一直小于就业比重,第一产业已经成为劳动力净流出部门;第二产业的产值比重近几年逐渐超过就业比重,说明其还有一定的吸纳劳动力的空间,存在结构进一步优化的可能性;相比之下,第三产业凭借迅猛的发展势头成为吸纳第一产业、第二产业剩余劳动力的主要力量,是目前北京市就业的主渠道,但随着第三产业结构偏离度的趋于平衡,其吸纳劳动力的能力也在逐渐减弱,因此必须充分重视第三产业内部结构的优化和调整,进一步挖掘其就业拉动效用。

为了加速北京市产业结构调整和升级,实现产业结构和就业结构协调发展,本文提出若干政策建议如下:

1.充分发挥第三产业的主导作用,积极鼓励产值高、环保节能产业和行业的发展。在增大第三产业比重的同时对第三产业内部结构进行调整和优化,促进交通运输、仓储、计算机服务和软件业等行业的发展,最大限度的发挥第三产业对就业的拉动效应;

2.加大人才培养力度,努力提高从业人员的专业素质和技术水平,使其适合产业升级和调整的需求,以避免结构性失业现象的发生。同时政府应强化对垄断性行业的监督职能,平衡不同行业之间的工资收入水平;

3.通过技术创新实现第二产业结构升级,合理优化第二产业中不同行业之间的产值比重。同时,政府应积极鼓励发展新型产业,通过和高校之间合作等方式,实现科技成果向生产力的转化,同时创造更多的就业岗位。

[1]王少国,刘欢.北京市产业结构与就业结构的协调性分析[J].经济与管理研究,2014,(7):85-90.

[2]黄鑫.北京市产业结构与就业结构变动关系研究[D].北京,首都经济贸易大学,2014.

[3]沈琴琴,张艳华.北京市产业结构调整下的流动人口就业结构研究 [J].中共济南市委党校学报,2010,(4):9-12.

[4]卜佑玲.北京市产业结构调整与大学生就业研究[D].北京,首都经济贸易大学,2014.

[5]王岚岚,杨小琼,朱昊阳.北京市产业结构与就业结构的研究 [J].数据2010,(3):62-64.

[6]李元.我国第三产业及内部结构动态变化实证研究 [D].长春:吉林大学,2014.

[7]袁海霞.北京市产业结构与就业结构变动分析 [J].北京社会科学,2009,(3):10-16.

[8]北京市统计局.北京市统计年鉴 (2014) [Z].北京:中国统计出版社:527-552,253-305.