国家 “转嫁偿债责任”是推高养老费率的主因*

2015-12-11冯建威

冯建威

(中国劳动关系学院,北京 100048)

国务院2015年1月14日发布了《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》,这意味着3700万机关事业单位工作人员,将实行与企业相同的基本养老保险制度,即所谓“养老保险制度并轨”,从此机关事业单位工作人员告别了个人不缴纳任何保险费的时代。国务院的这一决定,引发了诸多议论,“关于我国社会保险缴费率全球第一高”的报导,就是其中一个突出的议论。

一、我国社会保险缴费率高吗

(一)我国社保缴费率的现状

当前,我国社会保险五个保险项目的缴费率分别为:

基本养老保险缴费率:用人单位为职工工资总额的20%左右,职工个人为本人工资的8%;城镇个体工商户和灵活就业人员为本人工资的20%(养老保险费个人全额负担)。

基本医疗保险缴费率:用人单位为6%,职工个人为2%。

失业保险缴费率:用人单位为2%,职工个人为1%。

工伤保险缴费率:用人单位为0.5-2%.(行业不同,缴费率也不同),职工个人不缴费。

生育保险缴费率:用人单位不超过1%,职工个人不缴费。

以上五项保险的总和缴费率:用人单位为29.5—31%,职工个人为11%。

(二)主管部门有关负责人对“高费率”的阐释

据《中国电视报》2015年 (1月22日)第四期“新闻聚焦”称:近日有媒体报导,在全球181个国家和地区中,我国社会保险缴费率排名第一,是其他金砖国家平均水平的2倍,是北欧五国的3倍,是东亚邻国的4.6倍。对此,“新闻聚焦”转述国家人社部的有关负责人表示,我国社会保险费率大体处于国际中等偏上水平,主要受社保制度模式、转轨成本和人口结构等因素影响。对社保费率不宜简单进行国际对比。

“新闻聚焦”还转述人社部有关负责人的解释称,各国的国情差别很大,社会保险筹资规模受人口结构、社保制度模式、覆盖范围等多种因素的综合影响。比如很多发展中国家社会保险项目很少,覆盖率低,所以费率也低。有的国家尽管社会保险缴费比率不太高,但通过一般税收或社会保障税来支付某些社会保险待遇,这些都没有计入社会保险费率之内。所以,仅仅简单地对比社会保险费率,很难反映各国社会保险筹资的全面情况。这位负责人还称,我国五项社会保险费率中,主要是养老保险费率很高,而其他四项社会保险费率在12%左右,处于中等偏上水平。

二、影响养老保险缴费率的深层因素

影响养老保险缴费率的因素很多。有直接因素,有间接因素;有表层因素,有深层因素。养老保险的基金模式、制度模式、覆盖面等等,都是直接因素和表层因素;还有深层因素,如经济的、政治的和思想文化的因素等等,它们不仅能够最终说明为何会有那样的保险制度,这制度又因何会使缴费率达到那样的高度,而且往往会直接引发社保制度的变迁,从而直接导致保险缴费率发生变化。

(一)经济因素

经济因素是社会保险的物质基础,离开经济基础就无从谈论社会保险。社会保险作为社会保障的一种形式,它是根据社会经济发展状况实行的社会总产品的再分配制度,经济因素是决定社会保险制度变革的基本因素,社保制度模式、基金模式、筹资方式等,从根本上说取决于社会经济发展状况。如,在经济发展水平不高的条件下,不可能采取高积累的基金模式,只能是低积累模式。

(二)政治因素

政治形势发展的诉求、政党的活动、政治家的决断等,往往会直接导致社会保险乃至整个社会保障制度发生变革,或者是某些新社会保险举措的实施。政府为实现如何解决公民生活安全需求的策略,会干预或控制社保制度的运行。为促进或避免影响经济发展,政府也会左右社保制度变革的方向和进程。

(三)社会因素

社会稳定或动荡,会引发人们不同的社会生活安全诉求。社会力量的分布和规模,社会各阶层之间的相互关系以及人口结构等等,对社保制度的变迁都有明显的影响。

(四)思想文化因素

各个国家、各个社会都有自己传统的思想理论和社会伦理道德观念,它们是该国经济、政治和社会实体的反映,会显著渗透在社保制度中,使其独具特色。在推崇社会平等的国家和社会里,社保制度会表现出由国家和社会承担更多保护公民生活安全责任的倾向,注重国家和社会给予扶助,维护社会分配公平。而在经济自由传统悠久的国家和社会里,社会保险制度会表现出更多的鼓励公民自助自保的倾向,注重保护公民生活安全要有利促进经济效率的提高。经济、政治、社会和思想文化对社会保险制度 (包括养老保险制度)的影响,直接或间接地调控和影响着缴费率的起伏变化。

三、我国养老保险缴费率的沿革

我国社保缴费率高,主要是由养老保险费率推高的,这已是共识。因此,本文着重探讨养老保险缴费率问题。

(一)养老保险制度创建时期的缴费率

早在新中国建立之初,就创建了包括养老保险在内的社会保险制度,当时称作“劳动保险”。有人说我国社会保障制度是上世纪90年代才建立的,这不准确。1949年9月,当时政务院根据中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的起临时宪法作用的《共同纲领》第23条,关于在企业“逐步实行劳动保险制度”的规定,责成劳动部和中华全国总工会草拟了《劳动保险条例》。劳动部和中华全国总工会在总结中共领导的革命根据地和解放区以及铁路、邮电等产业部门实行劳动保险制度经验的基础上,并参考前苏联的经验,于1951年拟定了《中华人民共和国劳动保险条例》(草案)(以下简称《劳保条例》),经批准后,于1951年2月26日正式颁布实施,1953年1月2日政务院又公布了修正后的《劳保条例》。

当时《劳保条例》规定,企业劳动保险的各项费用,全部由企业行政或资方负担,职工个人不负担任何费用,劳动保险费实行统一筹集,缴费率为本企业职工工资总额的3%(是总费率,不分保险项目);机关事业单位工作人员的保险费用,完全由国家财政负担,个人不承担任何费用。

社保制度创建初期,缴费费率很低,职工个人不用缴费,其原因除了当时职工队伍年龄较轻,退休人员较少,所需退休费用不多之外,还与下述思想理论的影响有关:

第一,马克思的“社会扣除”理论。马克思在《资本论》第三卷中,谈到公有制社会的社会总产品分配问题时指出:在公有制社会中,一是“必要劳动”,它的产品加入个人消费;二是“剩余劳动”它的产品形成三种基金:(1)保险基金和准备金;(2)积累基金;(3)为不能劳动和已经丧失劳动能力的人设立的基金。马克思这里所讲的三种基金中 (1)和 (3)都属于社会保险范畴。马克思在《哥达纲领批判》中又指出,劳动所得的社会总产品,在扣除与生产有关的费用之后,剩下的总产品中,在进行个人分配之前,还得从里面扣除:第一,和生产没有关系的一般管理费用。第二,用来满足共同需要的部分。第三,为丧失劳动能力的人等等设立的基金。马克思这里所讲的“社会扣除”的第三项,属于社会保险范畴。从马克思所讲的“三种基金”和“社会扣除”理论可以领悟到,“社会扣除”就是“社会再分配”。参与“再分配”的是剩余劳动产品,而不是必要劳动产品。通过剩余劳动产品的再分配,使不能劳动或已经丧失劳动能力的人获得“转移收入”,它具有国家或社会扶助性质,而不具有从必要劳动产品所得收入的自助性质。因此,属于“社会再分配”性质的社会保险,无需个人缴纳保险费。

第二,列宁讲“个人不负担保险费,是真正的社会保险”。第二次世界大战之后建立的社会主义国家,大多按照列宁的思想实行只由国家和企业负担保险费的社会保险制度。在这一制度下,公民享受社会保险待遇,不以尽缴费义务为前提,而是以过去提供社会劳动为前提。只要过去提供了社会劳动,就有权享受保险待遇,将尽劳动义务与享受保险权利相对应,而不是将尽缴费义务与享受保险权利相对应,权利关系不同。

马克思与列宁的理论是一致的,都是将社会保险的属性定位在“剩余劳动产品的再分配”上。这一定位,为实行由国家和企业负担全部保险费用,个人不负担任何费用,提供了理论依据。

(二)养老保险制度受挫时期及其后续影响下的缴费率

在1966年开始的“文化大革命”10年动乱中,由于生产受到严重破坏,许多企业经济效益差,资金不足,缴不起保险费;有些企业受无政府主义思潮影响,拒不缴纳保险费;加之,当时社保专管机构横遭撤销,劳动保险工作的正常秩序受到严重破坏,养老保险费的统一征集难以继续执行,正常的退休工作被迫中止。有鉴于此,1969年2月国家财政部颁发了《关于国营企业财务工作中几项制度的改革意见》,规定不再向国有企业提取“劳动保险费”,将原由劳动保险基金中列支的退休费等项支出,改在“企业营业外列支”,即由企业用所得利润自行负担退休费用,于是社会保险倒退为“企业保险”。这种状况一直延续到党的十一届三中全会之后的经济体制改革之初,逾10年之久,对养老保险制度运行,尤其是保险基金征缴和使用造成严重困难。

在企业自行负担退休费用的“企业保险”下,各个企业的费用负担很不平衡,负担畸轻畸重现象很突出。有些历史长的老企业老职工多,退休费用负担重;有些历史短的企业职工队伍年轻,退休费用负担轻。1983年,武汉市在职职工与退休职工的比例平均为4:1,有些行业的这一比例竟高达1:1.52。无锡市纺织和丝绸两行业历史较长,退休职工多,他们负担的退休费用占在职职工工资总额的比例 (费率)达40%以上,其中有的企业竟高达89%,而新兴的电子行业的这一比例仅为5.8%。可见,在“企业保险”下,全国既无统一缴费率,各个企业的费率又极为悬殊。

(三)养老保险制度改革发展时期的缴费率

自上世纪80年初开始,我国养老保险制度逐步进行了一系列改革。在改革初始阶段主要是为国有企业改革提供配套服务,围绕增强企业活力展开;在改革全面推进阶段,主要是为适应建立社会主义市场经济体制的要求,坚持保险制度创新。这些改革主要有:恢复退休费用社会统筹、建立多层次养老保险、推行职工个人缴费、扩大覆盖面、确立“部分积累”的养老保险基金模式和创建“社会统筹与个人账户相结合”(以下简称“统账结合”)的养老保险制度模式等。

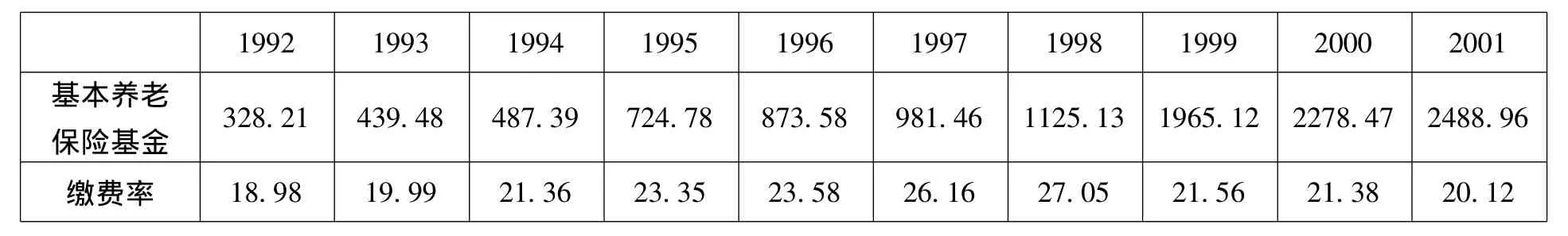

随着我国人口老龄化的快速发展和养老保险制度多项改革的落实,与养老保险缴费率密切相关的各项指标,均呈日趋上升的趋势:一是全国离退休人数和退休费用不断增加。1985年,全国离退休总人数为1637万人,到2000年增至3876万人,是1985年总人数的2.4倍;1985年,全国离退休费用总额为145.6亿元,2000年增至2733.3亿元,是1985年费用总额的18.8倍。二是全国基本养老保险基金 (收入)规模和全国平均缴费率也不断攀升。见全国基本养老保险基金 (收入)和平均缴费比例 (缴费率)表:

全国基本养老保险基金历年收入 (亿元)及平均缴费比例 (缴费率%)表

此表表明,较长时期以来,我国基本养老保险基金规模和缴费率总体呈上升趋势。虽然1997—1998年缴费率出现高峰值,主要是由于当时中央指示要实现“两个确保”,即确保近2000万国有企业下岗职工的基本生活和离退休人员养老金按时足额发放,加大了养老基金征缴力度所致,其后缴费率有所下降,但仍居高不下。到2010年我国养老保险基金规模已达13419.5亿元,是1992年基金规模的40.89倍,缴费率依然在20%左右,居高不下。

从上述我国养老保险缴费率发展历程的简要叙述中,可归纳如下三点认识:

第一,高费率反映着人口结构变化对缴费率的重大影响。人口结构变化的影响贯穿在养老保险制度发展的全过程,尤其是人口老龄化的快速发展,使退休费用支付需求增长很快,筹资压力越来越大,不仅现期退休费用支付压力大,须强化基金征缴力度,提高缴费率,而且为应对将来老龄化高峰到来时退休费用支付,现时就要预提积累,尽管囿于经济发展水平只能实行低积累(基金积累率约为5%左右),但也会进一步提高缴费率。

第二,高费率反映出养老保险制度创新需要强有力的资金支持。养老保险与失业保险、生育保险这些短期保险项目不同,它是长期保险项目。它涉及面广,人人都有养老需求;保险待遇支付时间长,在退休后的生命续存期内,都要享受养老待遇;保险待遇具有刚性,养老待遇计发标准一旦审定,就不可改变,只能升不能降。养老保险的这些特点,能够使更多的人长期受益,获得稳定可靠的生活安全保障。上世纪80年代以来,逐步深化养老保险制度改革的终极目的,就是要通过制度创新,确保其独特保障功能的充分发挥,造福人民。为保证制度创新的实现,必须创造雄厚物质基础,提供强有力的资金支持,因而强化养老保险基金征缴,保持较高的缴费率,就成为难以避开的选择。

第三,高费率掩盖着无以回避的隐性历史债务。上世纪50年代创建的《劳保条例》中的养老保险,与上世纪90年代建立的“统账结合”的养老保险之间,既有一定的传承关系,又有显著区别。重要区别之一,即是退休费用负担不同。前者退休费用完全由国家和企业负担,个人不负担任何费用;后者个人要负担一定的费用。在90年代建立“统账结合”制度时,许多老职工面临着已经退休和即将退休,需要支付庞大的退休费用,这些费用本应在过去由国家从当时的国民收入中,进行预留积累,专项储存,以备今日养老。但国家并未做此预留储备,这成为国家对老职工退休费用的历史欠债。现今,面对现时老职工巨额退休费的巨大压力,国家找不到可行的筹资途径,无力偿还历史欠债,而寄望于提高现时企业的缴费率,筹措资金,用于支付当期老职工的退休费用。这样持续居高不下的高费率就不可避免。

四、国家“转嫁偿债责任”是推高养老保险缴费率的主要因素

从理论上讲,退休人员是用自己在职时的劳动创造的价值来养活自己的,特别是那些曾经在劳动生产率高的生产部门工作过的退休职工更是如此。一方面,他们以自己的“必要劳动”产品的一部分用来养老;另一方面,他们又以自己的“剩余劳动”产品的一部分,以“社会扣除”的形式交给社会,用作社会成员养老。然而,在计划经济时期,由于长期实行“低工资,多就业”政策,职工工资中不包含为职工将来养老而用作积累的部分。这部分本应持续地在发放工资时发放给职工个人用作积累,却被国家集中提取了,用在当时的生产建设上。同时,职工以“社会扣除”形式交给社会的一部分剩余产品价值,国家集中提取后也未做专项储存,也用在当时的生产建设上。至于职工将来的养老问题,当时国家承诺由其负责包下来,这就形成了前面所述的国家对老职工退休费用的历史欠债。

这一历史债务的规模是巨大的。据国务院体改办《中国养老保险隐性债务研究》课题组公布的,首次通过运用精算技术得出的结论,在由政府承担“老人”和“中人”所有历史债务的条件下,我国养老历史债务的规模在1.8-10.8万亿元之间 (债务利率等参数不同,债务规模也不同)。如此高额的历史债务,虽然是分时 (逐年)偿还,但每一时点的偿还规模仍是很大的。以1997年为一时点,该年养老保险隐性债务,在债务利率为4%的条件下,相当于当年GDP的145.4%(10.8万亿元);在债务利率为8%的条件下,为当年GDP的49%(3.7万亿元)。就是说,1997年的债务规模在3.7—10.8万亿元之间。1997年,全国基本养老保险平均缴费率为26.16%,共征缴基本养老保险基金为981.46亿元。显然,当年征缴的基金收入不足以偿还当年的历史债务,国家面临债务的巨大压力。在找不到国家认可的解决历史债务有效途径的情况下,为了尽快解决职工退休费用支付问题,确保新养老制度的建立,国家被迫采取了两种解决办法:一是提高现时基本养老保险缴费率,强化企业的缴费负担,由企业代偿历史债务。在企业平均缴费率已经相当高的情况下,再继续提高,会使企业负担更加沉重。为减轻企业负担国家又采取了另一办法:“统筹基金”透支“个人账户”,即借用职工“个人账户”的存储积累来解决一部分“老人”和“中人”的退休费用问题。由此“个人账户”变成了“空账”,这“空账”意味着“借新债还旧债”。“空账”所体现的“新债”规模增长很快,到上世纪末,实行“统账结合”的制度不过三年多的时间,“新债”规模已达2000亿元,此后肯定还会继续扩大。显然,国家解决退休费用历史债务的办法,并未真正解决债务偿还问题,只不过是转嫁了偿还责任,把国家的偿还责任转嫁给企业和职工个人。退休费用的历史债务,实质上是养老保险制度转轨必须支付的成本。国家转嫁偿债责任之后,由现时的参保企业和个人支付了转轨成本,但长期居高不下的高费率和个人账户的“空账”,却可能为今后养老保险制度的发展,带来难以预测的基金金融风险和制度可持续性风险。

五、理论再认识,扩大再分配

为避免发生社会保险的基金金融风险和制度可持续性风险,必须把过高的养老保险缴费率逐步降下来。为此,国家应尽早对偿还退休费用历史债务做出决断,提出新的偿债举措。提出以下两点思考供商榷:

首先,要进行理论再认识。社会保险作为社会保障制度的一个组成部分,其经济属性是国民收入的再分配(“社会再分配”)。对此,马克思的“社会扣除”论和西方福利经济学的由富人向穷人的“收入转移”论,都做出了肯定的论断,他们的理论是相通的。强化对社会保险的“社会再分配”属性的认识,有助于突破养老保险的参保范围,在更大的社会范围为偿还历史债务开辟新的筹资渠道,从而减轻当前企业和个人的缴费负担。

其次,实行高额累进税,扩大偿债筹资渠道。以“社会再分配”和“收入转移”为理论依据,在广大社会范围实行高额累进的社会保障税、遗产税和国有资产收益分享税,在一定时期内,将征收这些赋税所得用于偿还退休费用历史债务。利用新的累进税,可使国家获得转移收入,扩大了偿债资金来源渠道,能够逐步显著减轻缴费压力。在过去的计划经济时期,国家未能为老职工将来养老积累费用基金,而是集中提取后用在当时的国家建设上,其中相当一部分形成了国有资产,有些至今仍在生产体系中发挥着创造新价值的作用。这些不断增长的新价值,不仅使国有单位受益,而且也使全国人民在不同程度上受益。因此,在广大社会范围征收累进的社会保障税、遗产税和收益分享税,在社会道德判断上是应该的。况且,这些高额累进税都是以收入或财产为课税对象,因而富人和超高利润国有企业是这些税赋的主要负担者,一般社会成员不会有此纳税负担,这对消除收入分配悬殊、维护社会分配公平具有重要作用。这三种新税,都是由政府主导的收入的强制转移和直接转移,而不是自愿转移 (例如进行慈善捐助)和间接转移 (例如政府对某些企业予以补贴,促使其产品降价,使穷人受益),这有助于确保收入转移的实现,从而为国家偿还历史债务开辟可靠的资金来源渠道。

[1]中国劳动和社会保障部组织编.新中国劳动和社会保障事业[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007.

[2]劳动部劳动科学研究所,劳动法及社会保险研究室编.中国社会保险的改革与实践[M].北京:中国政法大学出版社,1989.

[3]劳动部社会保险事业管理局编.中国社会保险年鉴 (1997)[M].北京:中国人事出版社,1997.

[4]劳动和社会保障部社会保险事业管理中心编.中国社会保险年鉴 (2000)[M].北京:中国人事出版社,2001.

[5]中央人民广播电台理论部编.我国的社会保障制度改革和完善[M].北京:经济科学出版社,1988.