城乡内部收入不平等与收入极化的对比分析:1988—2010年

2015-11-28龙莹谢静文

龙莹+谢静文

摘要: 本文利用中国营养健康调查数据库(CHNS)1988-2010年的家庭人均年收入微观调查数据,测算我国城镇与农村内部的收入不平等和收入极化指数,并通过估算历年低、中、高收入群体所占人口的比重,从另一个角度解释不同年份间收入不平等指数和收入极化指数各自变动的特点。测算结果表明农村内部的收入不平等和极化程度要高于城镇,农村各收入群体趋向于向低、高收入水平聚集,中等收入群体比重减小,而城镇各收入群体则向中等收入水平聚集。这说明城镇内部的收入分配更加合理,农村内部的收入差距还有待改善,收入调节政策所面临的问题也更加严峻。

关键词:收入不平等;收入极化;对比分析

中图分类号:F221文献标识码:A

一、引言

近年来,收入差距扩大一直是备受关注的话题。国家统计局公布的2003-2013年基尼系数均在警戒线04以上,其中2013年基尼系数达0473,收入分配已成为影响中国经济发展和社会稳定的重要因素之一。如何缩小收入差距一直是各级政府努力的方向,但是收入不平等程度的下降并不一定意味着收入分配结构趋于完善,比较合理的收入分配结构是在收入差距缩小基础上中等收入群体占多数的橄榄型分配结构,因此还要关注收入分配是否出现收入极化现象。

目前,大多数文献运用不平等指数来研究收入不平等,具体方法主要有两种:第一种是运用基尼系数及其分解指数。Dorfman(1979)提出标准的基尼系数测量公式,此后Barrett and Salles(1995)、Moyes(2007)等对基尼系数对收入不平等的测量进行了进一步的拓展研究;Pyatt(1976)最早用基尼系数分解式来分析组间和组内的收入差距,Theil(1979b, 1989)、Milanovic and Yitzhaki(2002)用不完全分解的基尼系数系统分析世界各国的不平等状况。在国内,李实(1999)、陈昌兵(2007)等通过对基尼系数的计算来研究城乡收入差距,胡祖光(2004)、陈宗胜(2002)等则对基尼系数的方法加以修正和改进,此后大多数学者集中研究对基尼系数的分解,如程永宏(2007)、段景辉和陈建宝(2010)等尝试运用基尼系数的分解来解释城乡地区之间收入差距的原因。第二种是熵指数,其中最常用的是泰尔指数和MLD指数。例如,Kuga(1980)通过模型阐释了泰尔指数和基尼系数的相似点,Krishnan(1981)讨论了如何用泰尔指数测量不平等,Rohde(2008)进一步研究了广义熵指数与洛伦兹曲线的关系;武春光和于成学(2008)用基于泰尔系数的测度方法,对 1997-2006 年我国经济发展水平的五项指标的区域差异程度及其变化态势进行了定量分析,薛继亮和李录堂(2010)通过MLD熵指数测算了转型期中国行业收入差距。本文在不平等指数的计算上借鉴了上述这些测量方法,并结合多种收入不平等指数进行综合分析。

收入极化和收入不平等是两个不同的概念,收入不平等指数在本质上测量的是一群人的收入分布的离散程度,而收入极化指数则强调的是个体在局部的聚集。最直观的比较是,当一个收入群体在中位数收入附近聚集,则收入不平等和极化现象都在下降;而当不同收入群体分别在不同的收入水平上聚集时,极化现象会加深而收入不平等程度会减少,即社会分配可能趋于公平,但仍会导致收入的极化现象。对于收入极化的测量,主要是以Esteban and Ray(1994)提出的ER型多极化指数和Foster and Wolfson(1992,2009)、Wang and Tsui(2000)提出的W型两极化指数为代表,此后的极化指数围绕着这两种指数进行完善和拓展。国内对极化研究还比较少,陈宗胜(2002)认为宜采用修正的以适应中国国情的泰尔指数阈值或基尼系数标准界限值来测量极化指数。此后,洪兴建和李金昌(2007)分别用ER、EGR、LU、W极化指数对城乡、城镇与农村内部、沿海与内陆、行业工资、世界主要国家这几个方面的极化程度进行测量,结果显示我国收入分配极化现象呈上升趋势;顾严和冯银虎(2008)则用非参数Kernel密度估计的方法,发现我国行业收入分配格局开始由单峰向双峰转变,行业收入已经出现了两极分化的趋势。面对日益显现的收入极化现象,如何对此进行改善将会是收入分配政策的实施重点。

本文将创新性地从以下两方面研究收入不平等和收入极化。一方面,将收入不平等指数与极化指数结合在一起,从两个不同的角度分析比较城镇与农村内部的收入分配变化情况。笔者认为,在关注城乡收入差距的同时,也要分析比较城镇内部和农村内部的收入分配变化情况,这样才能更好地调节收入分配结构,让低收入群体更能够享受到政府的惠民政策。另一方面,针对个别时期的收入不平等指数和极化指数有着不同变动趋势的情况,本文通过测算不同收入群体的比重来从动态上具体分析两类指数所测算的重点,从而强调收入分配政策的调节重点不应仅仅局限于降低收入不平等,还应防止收入极化现象的发生。

二、收入不平等与收入极化测度指数

(一)收入不平等指数

测量不平等的指数主要分为三大类:基尼系数、基于社会福利函数的不平等指数和基于信息理论的不平等指数。

基尼系数是测量不平等程度应用最广泛的指数,其最大的一个缺陷在于收入分布不同部分的变化对基尼系数的影响有差别。收入差距较小的群体,其收入之间的转移变化引起的基尼系数的增减差异要大于收入差距比较大的群体之间的收入转移,这使得富人收入转移到中间阶层所引起的基尼系数的下降将大于富人收入转移到穷人中所引起基尼系数的下降,而后者才是社会收入分配更加公平的表现。

基于社会福利函数的不平等指数是通过将社会的各个方面进行排序,从而展现社会的福利状况。其中常用的是阿特金森指数:

Aε=1-[1n∑ni=1[yiy]1-ε]11-ε(1)

其中,ε是不平等厌恶参数,取值范围是[0,∞];ε越高,阿特金森指数对于收入较低人群的变化将更加敏感。从公式中可以看出,社会分配越公平,阿特金森指数越小,所以其取值范围就在0与1之间。

信息理论在于测量一件事情发生的不同可能性所带来的信息量,由此可以得出一件事情发生的平均期望信息量,也称之为熵。基于信息理论的不平等指数就是信息理论的熵指数的推广式,其公式为:

Eβ=11+β∑ni=11nh1n-∑ni=1sihsi(2)

其中,泰尔指数和MLD指数分别是广义熵指数中β=0和β=-1的特殊值。泰尔T指数赋予高收入阶层较大的比重,对于高收入阶层的收入变化比较敏感;MLD指数则给予低收入组较大权重,对低收入阶层的收入变化比较敏感。

(二)收入极化指数

对极化的研究主要分为两个派别,一个是以Esteban和Ray(1994)、Duclos(2004)、Reynal-Querol(2005)为代表,他们试图从多个群体的角度来描述收入分布的分割和聚集情况,这一类指数统称为ER型指数:

ER=K∑ni=1∑nj=1p1+αipjxi-xj(3)

该指数主要用来研究多极分化,建立在两个函数的基础上:一个是认同函数,一个是疏远函数。对于任何一个收入群体来说,它是由不同的收入组组成,每个组组内的人数越多,身份认同感越强;而对于不同组之间来说,收入差距越大,疏远感越强。由于ER指数假定组内成员有完全一致的认同感,而事实上这种假设并不存在,所以Esteban和Ray(1999)对该指数进行了调整,得到EGR指数。但EGR指数在各组收入存在重叠时不成立,所以Lasso和Urrutia(2006)进一步提出LU指数:

LU = K∑ni = 1∑nj = 1p1 + αi pj 1-Gi βxi -xj (4)

其中Gi为第i组的基尼系数,这在一定程度上弥补了EGR指数的不足。

另一个是以Foster和Wolfson(1992)、Wang和Tsui(2000)为代表,他们主要以中位数收入为分割线,研究两个群体之间的极化程度即两极分化,这一类的测算指数我们统称为W型指数:W=2μ(GB-GW)m,其中GB和GW分别是以m或μ分组的组间基尼系数和组内基尼系数。Wang和Tusi 在W指数的基础上,推导出一个新的指数WT指数:

WT=θn∑ni=1x(i)-mmr(5)

其中,m为中位数收入,x(i)是收入升序排列的第i个个体的收入,θ>0,r∈(0,1),r越大给予高收入群体的比重越大,所以对高收入群体的变化比较敏感。由于W和WT指数会随着多极化的加剧而减少,不符合极化的特性,所以通常被用来测量两极分化。

三、我国城镇与农村内部收入不平等与收入极化实证分析

本文利用中国健康与营养调查数据库(CHNS)的1988年、1990年、1992年、1996年、2002年、2005年、2008年、2010年的家庭人均年收入微观数据进行分析,所有年份的数据都以2010年的物价指数进行了调整。通过测量收入不平等和极化指数来衡量各年份的不平等和极化程度,同时计算各年之间不同指数的增长率来描述不平等和极化的变化趋势。

(一) 收入不平等指数的测算

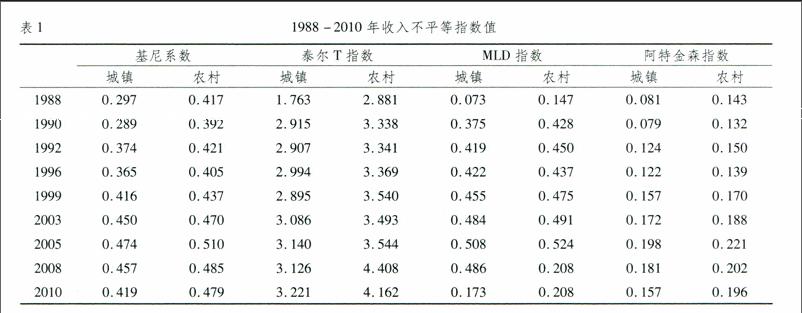

本文以基尼系数、泰尔T指数、MLD指数、阿特金森指数四种收入不平等指数为代表,测量了各个指数的具体数值和增长率,具体数值如表1、表2所示。从表1可以发现,城镇内部的基尼系数最高0474,最低0289,而农村内部的基尼系数最高0510,最低0392,农村地区基尼系数的最低值与最高值远远高于城镇地区;同样,泰尔T指数、MLD指数和阿特金森指数也有着相同的规律。所以,从整体上看,农村内部的不平等指数要高于城镇,不平等程度更加严重。同时,由于不同指数测量的侧重点不同,它们在不同的年份的变化情况也不同。

从表2中不平等指数的增长率来看,在1988-1990年间,城镇和农村内部的泰尔指数和MLD指数都大幅增加,最高幅度达到416倍,表明城镇与农村内部的收入差距在加大,而基尼系数和阿特金森指数反而小幅下降。这可能是由于高收入群体与低收入群体之间的收入差距本身并不是很大,中等收入群体的收入更加接近于高收入群体,使得高收入群体的收入转移到中等收入阶层影响更大,从而引致基尼系数下降,造成了从整体上看社会分配更加均匀的假象。在1990-1992年间,各指数都出现了大幅增长,城镇的增长幅度要大于农村,平均是农村的3-4倍,说明城镇内部收入差距比农村内部更大。相反,在1992-1996年,各指数增长缓慢或出现了下降,城镇和农村的内部收入差距有所减少,农村的下降幅度要大于城镇,其中农村内部阿特金森指数最高降幅785%,而城镇内部的基尼系数最大降幅为27%;此后,在1996-2005年期间,相比其它指数,阿特金森指数上涨幅度比较大,农村和城镇的增长幅度都超过了20%,说明低收入群体的收入不平等程度加剧。可见,在这十年期间,伴随着中国经济的飞速发展,市场经济的发展更加成熟,出现富人更富、穷人更穷的现象。这是因为富人本身拥有丰富的资源,在高度市场化的条件下,拥有更多的机会。此外,在农村地区,因为城市的发展而外出打工的农民比从事农业生产的农民收入更多,导致农村内部的收入差距日渐扩大。最后,在2005-2010年期间,基尼系数和阿特金森指数出现明显下降,特别是城镇地区下降的幅度更加明显;而对于泰尔指数,城镇和农村交替出现增长。这说明高收入阶层的收入增加仍然具有优势,不过城镇和农村内部的MLD指数都出现了最高60%的降幅,说明低收入阶层的收入现状有所改善,这可能得益于中央政府的收入分配政策,为低收入阶层提供了更多的福利,缓解了社会分配不公的状况。同时可以看到,农村内部的收入不平等程度比城镇更加严重,所以当前政府在改善低收入阶层的收入状况时,要更加注重对农村地区的扶持。

由以上指数的分析得知,社会收入不公平程度正在减少,农村地区收入不平等的状况要比城镇严重,政府在政策选择上要更加谨慎,要把惠民政策切实落在低收入群体上。同时,在研究的方法上,单一的不平等指数很难解释收入分配格局的变化情况,因而我们在分析收入分配的具体情况时,要运用多个指数进行综合评价,相互联系,交互比较,这样才能从本质上反映收入不平等状况的发展情况。

由于上述指数分析对于不同收入群体的变化情况,特别是各收入群体的比重变化没有得到很好地体现,接下来将进行极化指数的测算。

(二)收入极化指数的测算

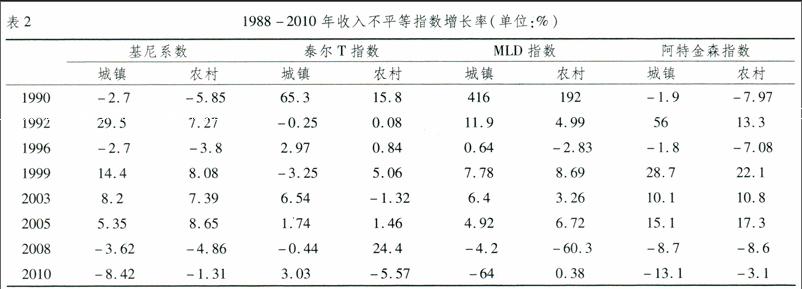

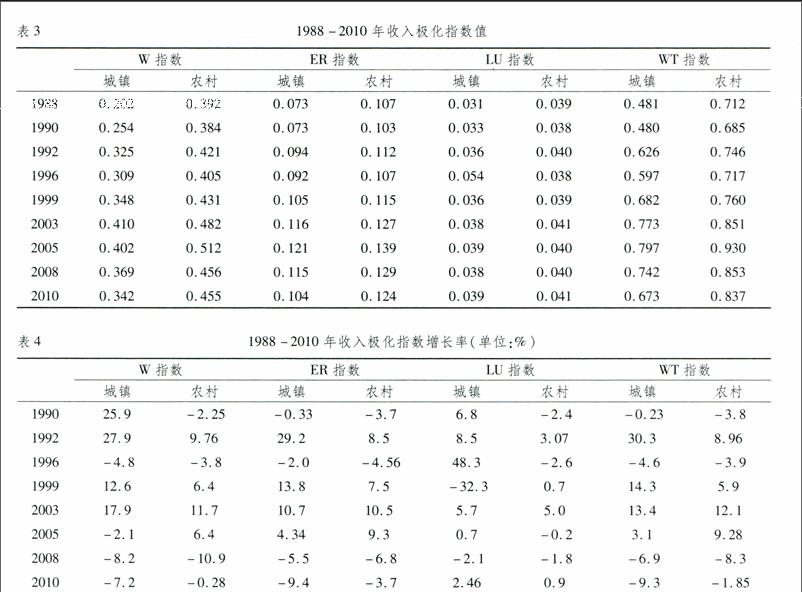

在极化指数测算中,选取W、ER、LU、WT四个具有代表性的极化指数进行测算。对于ER指数,取总平均收入为分隔线,将其分为两组,同时公式中的K取1/2,α为15;LU中的β取1;W和WT指数都是以中位数为分组依据,同样也是分为两组,其中的θ取1、r取08(r取较大数值主要是为了反映高收入人群的变化情况)。具体测算数值如表3、4所示。

从表3、表4的数据可以发现,城镇和农村内部收入都出现了不同程度的两极分化。从极化指数的数值上看,农村内部W、ER、LU、WT极化指数最高分别为0512、0139、0041、0930,而城镇内部最高分别为0410、0121、0054、0792,除了LU指数在最高点不同外,农村地区的极化指数总是大于城镇,可见农村内部两极分化的严重程度要高于城镇。但是,从各年的增长率来看,1988-1992年和1996-2003年之间,城镇极化指数的增长率一直高于农村,特别是1990-1992年间,城镇的四个极化指数的增长率均是农村的3倍左右。需要注意的是,本文对WT指数采用较高的r值,所以WT指数对高收入群体的变动更加敏感,而这两个阶段的城镇WT指数增长率明显高于农村的结果表明,在中国经济飞速发展的期间,城镇的富人阶级最先受益,穷人处于弱势。2003-2005年,城镇的收入极化现象有所改善,W指数率先出现小幅下降,其它指数小幅增长,而农村依然保持平均8%左右的增长幅度。相反,在2005-2008年之间,虽然城镇和农村的极化指数都在下降,但是农村的极化指数下降幅度略高于城镇。而2008年之后,虽然整体上农村与城镇的极化增长率都为负,但城镇更加明显,其中城镇W指数的下降幅度是农村的25倍左右,所以农村地区进一步改善收入极化现象所面临的困难将更加严峻。

(三)收入不平等与收入极化对比分析

收入不平等的下降并不意味着收入极化的下降,所以通过两类指标的对比分析,可以更加系统全面地了解城镇和农村内部收入结构的变化。同时,收入极化现象的发生伴随着不同收入群体的人口聚集, 收入的最佳分布结构是“橄榄型”社会,即中等收入群体人口比重最高,而低、高收入群体的人口比重较低,所以本文通过测算低、中、高三个收入群体的人口比重来从另一个角度解释两类指数的测算重点。对于各收入群体人口比重测量方法,首先以中位数收入水平为基点,取中位数收入的75%-150%的比例作为中等收入群体的收入范围,此范围内的人口份额即为中等收入群体的人口比例;然后将低于中位数收入75%的比例的人口份额作为低收入群体的人口比例, 高于中位数收入的150%范围内的人口份额作为高收入群体的比重,具体测算数值如表5所示。图1、图2则更直观地描述了各收入群体比重的变动趋势。

可以看到,在1988-1990年之间,在农村收入不平等指数上升的同时,农村收入极化指数在下降,而城镇收入极化指数却出现上升。从各收入群体比重来看,此时,农村的低收入群体的比重在下降,而城镇在上升;城镇的中等收入群体比例在下降,农村却小幅上升;而城镇和农村的高收入群体比重基本没有变化,从而造成了农村的不平等指数在上升而极化指数在下降的现象。城镇内部极化指数的快速增长出现在1990-1992年和1996-2003年两个阶段,在这两个阶段中,收入不平等指数也出现了大幅增长,说明城镇内部的收入差距扩大程度比较严重,社会不公平程度加深;农村内部收入差距在此阶段也出现了增长,但增长幅度要要小于城镇。造成这种现象的主要原因在于高收入群体比例的增长和中等收入群体比例的下降,而且城镇的变动幅度要高于农村。1992-1996年,伴随着高、低收入群体的比例下降和中等收入群体的比例上升,收入不平等指数和极化指数同时下降,这样的收入群体变动趋势是我们所乐见的。在2003-2005年期间,城镇内部极化指数开始下降,农村依然出现一定幅度的增加,说明农村内部的收入极化程度开始比城镇趋于严重。随着政府一系列调控措施的实施,2005年成为城镇和农村收入不平等指数和极化指数变动幅度大小的一个分界点。虽然城镇内部和农村内部的收入不平等和极化指数同时出现了下降的趋势,但是农村的收入不平等和极化指数下降幅度明显低于城镇。特别是2008-2010年之间,城镇的收入不平等和极化指数的下降幅度是农村地区的3倍左右,个别指数达到几十倍;同时,城镇地区高、低收入群体比例下降,中等收入群体的比例缓慢上升,而农村地区则出现了相反的变化规律。由此可见,近年来农村地区的收入分配状况虽有所改善,但发展趋势并不是尽如人意,而城镇地区的收入分配状况则向着健康的方向发展。

四、结论

本文从收入不平等指数和极化指数两个方面,综合比较了城镇和农村内部的收入差距,并且从各收入群体的变动趋势来动态地解释两类指数所测算的重点。研究表明:自1988年以来,在不同的阶段,城镇和农村内部的收入不平等和极化现象表现不同,但整体上来看收入不平等和极化程度的加深都主要集中在2005年之前,主要原因在于高收入群体和低收入群体人口比例的上升和中等收入群体的人口比例下降;2005年之后,城镇和农村内部的收入不平等和极化指数都出现了不同程度的降低,但是农村地区的不平等和极化程度要远大于城镇地区,特别是2008年之后,农村内部的收入不平等和极化指数下降幅度减缓,同时出现了高低收入群体的人口比重逐渐上升和中等收入群体的人口比重开始下降的现象,政府的收入调节政策似乎遇到瓶颈。可见,政府在实施收入调节政策时,不仅要降低收入不平等程度,还要考虑如何控制收入的两极分化,缓解社会矛盾,提高中等收入群体的比重,使社会更加稳定、健康、全面地发展。

参考文献:

[1]李实.中国居民收入再分配研究[M].北京:中国财政金融出版社,1999.

[2]陈昌兵. 各地区居民收入基尼系数计算及其非参数计量模型分析[J].数量经济技术经济研究,2007(1):133-142.

[3]胡祖光. 基尼系数理论最佳值及其简易计算公式研究[J].经济研究,2004(9):60-69.

[4]陈宗胜.关于收入差别倒U曲线及两极分化研究中的几个方法问题[J].中国社会科学,2002(5):78-97.

[5]段景辉,陈建宝. 基于家庭收入分布的地区基尼系数的测算及其城乡分解[J].世界经济, 2010(1):100-122.

[6]武春光,于成学. 基于泰尔指数的我国区域差异多指数测度[J].统计与决策,2008(18):114-116

[7]薛继亮,李录堂. 基于MLD指数的转型期中国行业收入差距及其影响因素研究[J].中国人口科学,2010(4):46-54.

[8]洪兴建,李金昌.两极分化测度方法述评与中国居民收入两极分化[J].经济研究,2007(11):139-153.

[9]顾严,冯银虎. 我国行业收入分配发生两极分化了吗?——来自非参数Kernel密度估计的证据[J].经济评论,2008(4):5-13.

[10]张奎,王祖祥. 收入不平等与两极分化的估算与控制-以上海城镇为例[J].统计研究,2009(8):77-80.

[11]金江,何立华. 中国城乡居民收入分配两极分化研究[J].山东经济,2010(1):33-37.

[12]刘志伟. 收入分配不公平程度测度方法综述[J].统计与信息论坛,2003(5):28-32.

[13]Dorfman, P, A formula for the Gini coefficient[J].Review of Economics and Statistics,1979:146-149.

[14]Barrett, R. and M. Salles, On a generalisation of the gini coefficient[J].Mathematical Social Sciences,1995:235-244.

[15]Milanovic, B. and S. Yitzhaki,Decomposing world income distribution:does the world have a middle class?[J].Review of Income and Wealth,2002:155-178.

[16]Theil,H,World income inequality and its components[J].Economics Letters,1979(b):10,99.

[17]Krishnan, P, Measures of inequality for qualitative variables and concentration curves[J].American Sociological Review, 1981:368-371.

[18]Kuga, K., The Gini index and the generalised entropy class: further results and a vindication[J].Economic Studies Quarterly, 1980:217-228.

[19]Rohde, N, Lorenz curves and generalised entropy inequality measures. In D.Chotikapanich(Ed.), Modeling Income Distributions and Lorenz Curves, Chapter,15, 2008:271-284.

[20]Frank A. Cowell. Measuring Inequality[M].Oxford University Press,2009.

[21]Esteban,J,Ray.On the measurement of polarization[M].Econometrica,1994:51-819.

[22]Joan Esteban and Debraj Ray. Comparing Polarization Measures,New York University,2010.

[23]Wang,Y.Q.AND K.Y.Tsui,.Polarization Orderings and New Classes of Polarization Indices[J].Journal of Public Economic Theory,2003(2):49-363.

[24]Anthony B.Atkinson. On the measurement of inequality[J].Journal of Economic Theory,1970(2):244-263.

A Comparative Analysis of Income Inequality and Income Polarization between

Rural and Urban Areas: 1988-2010

LONG Ying, XIE Jing-wen

(School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, China)

Abstract:This paper uses the Chinese nutrition and health survey database (CHNS) 1988-2010 microscopic survey data of household annual per capital income data to estimate the income inequality and income polarization index of China′s urban and rural areas. Meanwhile, the article explains the features of income inequality and income polarization index separately between different years from another point by estimating the proportion of the population share in low, medium and high income groups over the years. The results show that the degree of income inequality and polarization within rural areas is higher than that of urban areas, aggregate income of rural income groups tend to low and high levels, while the town is gathered to middle-income levels. The phenomenon indicates that the internal distribution of urban income is more reasonable, the income gap within rural areas is to be improved and the problem of adjustment is more severe.

Key words:income inequality; income polarization; comparative analysis

(责任编辑:张曦)