320排CT造影联合硬膜外导管诊疗第二鳃裂瘘管及囊肿1例

2015-09-06陈建端

陈建端,崔 娜

鳃裂囊肿及瘘管是一种头颈部的常见先天性疾患,系由胚胎鳃裂残余组织所形成,易发生感染,易复发。由于鳃裂囊肿及瘘管发生位置的多样性、走行、有无分支、与颈动静脉,面神经的关系、内口位置、术前有无感染等问题比较复杂,进而造成手术的难度大:同时传统的术中亚甲蓝造影易污染术野,使囊肿壁与正常组织分辨不清,手术界限不清,从而造成其术后复发率高。现结合笔者所在医院1例完全性第二鳃裂瘘管患者的诊断及治疗经过,复习以往鳃裂囊肿及瘘管的诊断及治疗的文献报道,讨论320排CT造影及硬膜外导管引导联合应用治疗鳃裂瘘管及囊肿与传统的诊断及治疗手段相比所具有的重要价值。

1 病例资料

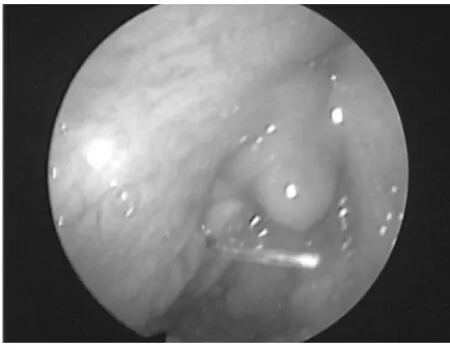

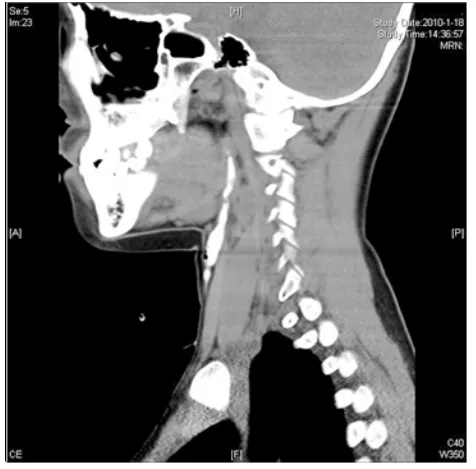

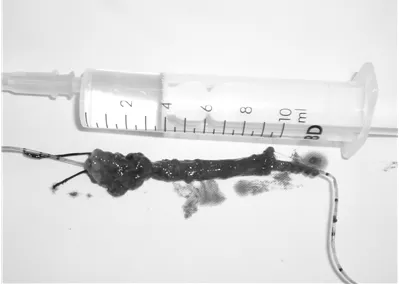

患者,男,10岁。发现右侧颈前皮肤瘘口8年。入院查体:右侧胸锁乳突肌下段前缘有1皮肤瘘口,局部无隆起,无红肿热痛。挤压该瘘口,患者主诉口内有酸臭味液体溢出。初步考虑鳃裂瘘管并有内口。颈部彩超:右侧颈前皮下软组织可见条状无回声区,条状物回声内可见引流管回声,该无回声自引流管穿皮处向右后上方延续,最深处似为一盲端,位于右侧颈内、外动脉外侧,右侧颌下腺后方,最深部距体表1.6cm,局部最宽径0.6cm,该无回声区与周围组织分界欠清晰。应用硬膜外导管自颈前外口导入,于口内扁桃体窝上极见硬膜外导管头端,确定存在内口并开口于扁桃体窝上极(图 1、2)。 应用 320 排 CT 行颈部瘘管造影(图 3、4):自外口注入1%泛影葡胺泛影酸钠复合剂,经颈部窦道插管内注入造影剂,CT扫描可见瘘管自约甲状腺下极水平右侧颈前部,沿胸锁乳突肌内侧缘前方向上走行,至下颌角水平斜向内侧走行,导管末端位于右侧口咽部右侧壁软组织内,距口咽部侧壁约7mm,窦内侧开口未见确切显示,未见分叉。全麻下以硬膜外导管作为导丝,于右侧外瘘口处行梭形切口,固定导管与瘘管口皮肤,沿右侧胸锁乳突肌内侧缘向上切口至舌骨水平,沿导丝(硬膜外导管)钝性分离处瘘管至甲状软骨水平向深面传入咽部。并行右侧扁桃体切除术,探查见导丝(硬膜外导管)头端及瘘管口内位于扁桃体窝腭咽弓上部,自口内瘘口分离瘘管,并沿导丝完整引出瘘管(图5~7)充分检查无残留物及活动性出血。口内荷包缝合扁桃体隐窝,冲洗术腔,颈部切口逐层缝合。术后无出血,无感染,无复发。

2 讨 论

图 1 硬膜外导管自右侧颈前外瘘口导入

图 2 硬膜外导管自右侧扁桃体窝上极腭咽弓导出

图 3 术前行320排CT造影(矢状位)

图 4 术前行320排CT造影(冠状位)

图 5 自颈前外瘘口导入硬膜外导管,沿瘘管走行完整分离瘘管

图 6 自口内内瘘口将瘘管完整分离后导出

图 7 瘘管完整切除,术后大体标本

2.1 概述 鳃裂囊肿及瘘管属于一种先天性疾病,在临床上多表现为无痛性颈部包块,生长缓慢,当合并感染时肿块可迅速增大并伴疼痛。其可发生于任何年龄,以青少年多见,无明显的性别差异,多为单侧发病,双侧发病少见。多数学者认为系由胚胎期鳃裂的残余组织所形成:胚胎期5对鳃弓、4对鳃裂和4对咽囊在发育过程中如果没有完全消失,有上皮组织残留就可在不同部位形成不同类型的鳃裂囊肿和鳃裂瘘[1,2]可发生于颈部的任何一个区域,范围广,部位深,结构复杂。通常以下颌角和舌骨为标志将颈侧分为上中下3区:第一鳃裂囊肿,位于下颌角水平以上;第二鳃裂囊肿,位于下颌角水平以下,肩胛舌骨肌水平以上,最多见,约占95%;第三、四鳃裂囊肿,位于颈根部,均罕见。第一鳃裂瘘管的外口多位于下颌角附近,耳郭后下或乳突尖下方,内口在外耳道后下壁骨与软骨交界处,瘘管沿面神经走行于颈上部、腮腺区及茎突浅面,与面神经的关系密切且复杂;第二鳃裂瘘管内口位于腭扁桃体窝后上方,瘘管越过舌咽神经颅面,向外穿越颈动脉分叉处,在颈内动脉前越过舌下神经浅面,沿胸锁乳突肌前缘下行,其外口在该肌中1/3处前缘。第三鳃裂瘘管外口多在颈下区胸锁乳突肌前缘,瘘管沿颈总动脉上行,越舌下神经浅面,绕颈内动脉后方,在舌咽神经和茎突咽肌尾侧下行,经喉上神经内支颅侧面穿过舌甲膜向下开口于梨状窝,其特点是不经过颈总动脉分叉处。第四鳃裂瘘管的外口在锁骨上缘,瘘管沿颈鞘下行入胸,在胸内的走行左右两侧稍有不同,左侧绕过主动脉弓,右侧绕过锁骨下动脉,再沿颈总动脉上行,越过舌下神经浅面,绕颈内动脉后方,在喉上神经内支尾侧开口于食管入口。上述各类型瘘管如同时合并囊肿,其囊肿可位于瘘管经过的任一区域。若外开口或内开口有一侧消失为不完全瘘管;如内外相通,即为完全性瘘管;无内外开口,即为囊肿[3]。

2.2 320排CT造影检查对鳃裂囊肿及鳃裂瘘的诊治作用

目前对鳃裂囊肿及鳃裂瘘的检查方法很多,临床诊断和术前检查用的方法有:穿刺病理、超声检查、X线造影检查、CT检查、MRI检查等,本文主要讨论320排CT造影检查法在诊疗鳃裂囊肿及腮裂瘘中的应用。

2.2.1 腮裂囊肿及腮裂瘘的CT影像学诊断 ①颈侧部可见圆形或类圆形囊状密度影,沿胸锁乳突肌上、下走行,一般为上下略窄、中间略宽的长梭形,边界清晰,可见周围组织受压移位;②病变多位于颈前三角区,第二腮裂囊肿最多见,以舌骨为中心,上、下发展;胸锁乳突肌内侧偏前、颌下腺内侧、颈动脉鞘外方,上至下颌角水平,下至胸廓纵隔内[4];③当囊壁增厚,边缘不光滑,强化扫描可见囊壁明显强化,与周围组织结构分界不清晰,周围脂肪密度增高,囊内容物密度增高且不均匀,提示囊肿存在出血感染可能[5]。

2.2.2 320排CT诊断腮裂囊肿及腮瘘的优点 与传统CT检查方法相比,320排CT在诊疗鳃裂囊肿及腮裂瘘方面具有以下优点:①大范围的覆盖检查部位,不需采用目前CT的多次旋转采集和数据重叠重建等方式,一圈扫描覆盖所检查部位,完全消除移动伪影和错层伪影的影响,更好地明确鳃裂囊肿的数目、大小及位置、是否合并感染,瘘管的走行、深浅及内瘘的情况,与周围神经血管的关系,明显的提高图像质量;②相对于64排CT,320排CT更能有效降低辐射剂量,据研究表明相同时间内患者检查受照剂量降低了80%,使得患者如附加其他处置更为接受及配合,如硬膜外麻醉导管造影;③操作简单,提高工作效率,使鳃裂囊肿和鳃裂瘘诊断时更直观、立体、清晰、方便。

2.2.3 320排CT造影检查还应注意以下事项 ①鳃裂囊肿或鳃裂瘘的感染期要先控制感染,感染控制后再进行320排CT造影检查;②造影剂若选用泛影葡胺,造影前要做过敏试验(该药自带的过敏试验针剂),若发生过敏,改用其他造影剂。也可与食管稀钡造影联合应用于未形成外瘘口,只有内口的不全性瘘管。具体方法:吞钡后显示一持续存在的自梨状窝侧前方向下延伸的充盈钡剂的盲管状通道。由于有造影剂的显影,影像清晰,诊断率高,立体定位准确。

2.3 硬膜外导管在术前术中的应用 目前认为手术切除为最佳治疗方法[4]。以往在行切除时,常先注射亚甲蓝,显示瘘管走行。亚甲蓝容易溢出,污染手术野,给手术带来不便,同时操作中牵拉易造成瘘管撕破。目前提出采用导管如硅胶管及硬膜外导管等手术前插入瘘管中,指示手术方向,效果良好。

2.3.1 硬膜外导管 为一种中性塑料,头部圆钝、光滑,并标有刻度,较周围结缔组织硬,便于导管进入瘘管,手术不易造成瘘管撕破,即使造成撕断,因导管仍在瘘管内,重新固定导管与瘘管壁,继续操作,不受影响。如瘘口附近遇有堵塞,其堵塞物大多为渗出物干燥粘连所致,而硬膜外导管有一定的硬度,反复顺瘘管方向轻力插入,扩通周围,能很快将阻塞物穿通,但不可使用暴力,否则易造成瘘口壁组织被穿破,从而到正常组织内受阻,造成判断失误。导管在行进中,用手指轻按皮肤,能感触到皮下导管条索状延伸的感觉。有时瘘管有弯曲,导管可能在该处受阻,可先手术切除到该处,将瘘管分离,游离出拉直,辨明瘘管方向,将硬膜外导管继续深入到瘘管直至口腔开口附近。硬膜外导管为麻醉科常用材料,便于得到且价格便宜,而其利于操作,值得在鳃裂瘘手术中应用。

2.3.2 腮裂瘘管中出现分枝甚少,术前应行影像学造影 若术中粘连较重无法分清瘘管的分枝,则容易出现分枝残留而导致复发。所以建议有此种疾病的患者术前行此项检查以避免二次手术。造影时应注意:①硬膜外导管插入过程中勿用蛮力,以免穿破瘘管;②无法在口内查清内瘘口应行电子纤维喉镜检查,电子纤维喉镜检查时应寻找毗邻结构;③无内瘘口者应记录插入深度并标记;④在行造影时应将瘘管口回撤至瘘管内尽量至外瘘口处再将造影剂打入,以显示瘘管全程及分枝;⑤造影完毕后及时将硬膜外导管放回至内瘘口露出,避免时间过久炎性反应出现后无法置入。

2.4 展望 320排CT是影像发展史的重要里程碑,可以实现运动器官在内的大范围、全器官的动态容积数据采集和分析,CT常规从形态学检查到功能性成像的飞跃,可以完成全身各个脏器全器官各向同性(Iso-tropic)和各时同性(Isophasic)的扫描和成像,意义非凡,尤其对动态器官的研究是史无前例的突破,给临床工作带来前所未有的应用前景。

320排CT造影联合硬膜外导管应用于对鳃裂囊肿及腮裂瘘的诊疗,克服以往CT的扫描过程中平扫-寻找病灶-动床定位-注射对比剂-再扫描等烦琐的工作流程;也减少了扫描时动床、患者呼吸运动和扫描范围的限制所造成的病灶错位、漏扫和移动伪影等,使其在诊断上更准确、立体、清晰,也使其在治疗中起到更大的作用,保证鳃裂瘘管及囊肿壁的完整切除,避免盲目切除造成的囊壁残留而引起复发。

[1] Agaton-Bonilla FC,Gay-Escoda C.Diagnosis andtreatment of branchial cleft cysts and fistulae:a retrospective study of 183 patients[J].Int J Oral Maxillofac Surg,1996,25(5):449-52.

[2] Sukgi S,Choi MD,Georges H,et al.Branchial anomalies:a reviewof52cases[J].Laryngoscope,1995,105(9):909-913.

[3] Ang AH,Pang KP,Tan LK.Complete branchial cleft fistula:case report and review of literature[J].Ann Otol Rhinol Laryngol,2001,110(10):1077-1079.

[4] 刘世忠,梁碧玲,黄穗乔.腮裂囊肿的MR诊断[J].影像诊断与介入放射学,2002,11(2):224.

[5] 李松年.现代全身CT诊断学[M].北京:中国医药科技出版社,2001.355.

[6] Lewis K.Fluoroscopic Diagnosis of a Second Branchial Cleft Fistula[J].AJR,2003,181(3):285.