历版《方剂学》教材及其编写体例考察

2014-12-19么元超

么元超,谢 鸣

(北京中医药大学基础医学院,北京 100029)

中医药高等教育历经半个多世纪的发展已逐渐形成了学科门类相对齐全的现代课程体系。中医课程是伴随着现代高等中医药教学的发展而逐渐建立起来的,并促成了中医药学科的现代分化与建设。课程建设是学科建设的主要内容,其在很大程度上依靠教材建设的成就。笔者试图以新中国成立后中医专业历版《方剂学》教材为对象,考察其编写形式及内容演变,探寻方剂学课程发展的脉络,为深入认识本学科的内涵提供依据;同时,对历版教材的主体内容进行分析评述,为今后《方剂学》教材的编写提供借鉴。

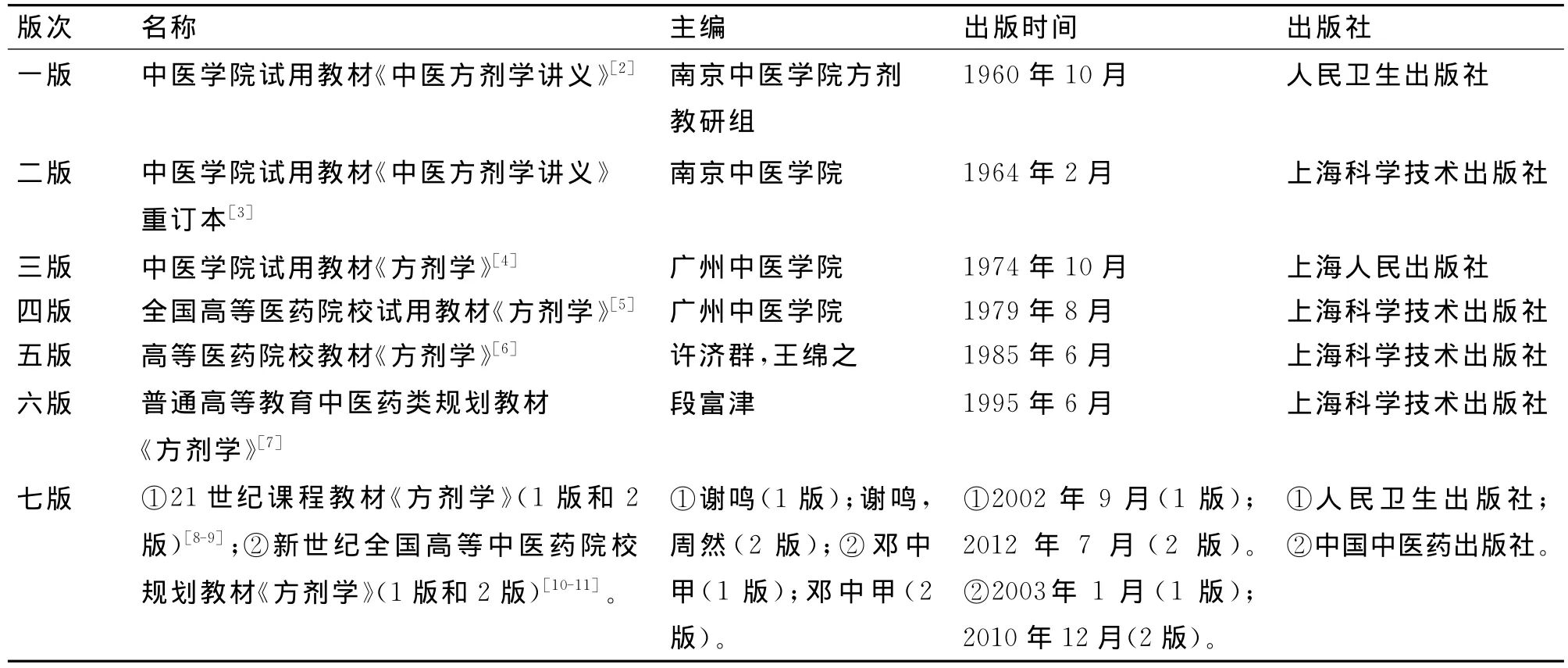

1 关于《方剂学》教材的版本

新中国成立以来,高等中医药教材的发展已有50余年历史,但有关方剂学的全国统编教材或主流教材的版次问题在学界未曾有明确或统一的认识。笔者依据北京中医药数字博物馆网站及其教育馆现代厅所提供的“教材编审概况”[1],查找7个版次《方剂学》教材的封面图片,再结合北京中医药大学图书馆馆藏教材,进行核实考证,进而提出全国统编的《方剂学》主流本科教材共有8个版次(见表1)。

表1 全国统编教材《方剂学》的主要版次

2 历版的谋篇布局

历版教材总体布局基本类同,包括前言及说明、绪言、总论、各论及附录几个部分。各版中多数教材均以上篇总论、下篇各论及附录为教材的主体结构,其中总论主要由方剂与治法、方剂的组成变化、方剂的分类、剂型用法及古方药量考证几个部分组成;各论为各类方剂的组成、制方原理及临床运用的介绍及分析;附录主要包括歌诀、索引、中成药简表等不同内容。各版在篇章及节的内容设置上存在一定差异,如三版后的多版均于总论前设有绪言,七版(人民卫生出版社出版)在上篇专设“绪论”一章。六版未分上、下篇,直以章节按序贯穿,方歌附于各章相应的方解之后。七版(人民卫生出版社出版)全书设有上、中、下三篇,所增设的下篇(运用篇)内容涉及“临床处方的规范”“临床处方的基础及技术”“方剂学PBL教学”等章节。此上、中、下三篇的设计实现了对学科中基本学理、基本知识、基本技能各部分的突出,同时兼顾对方剂教学模式改革的探索。

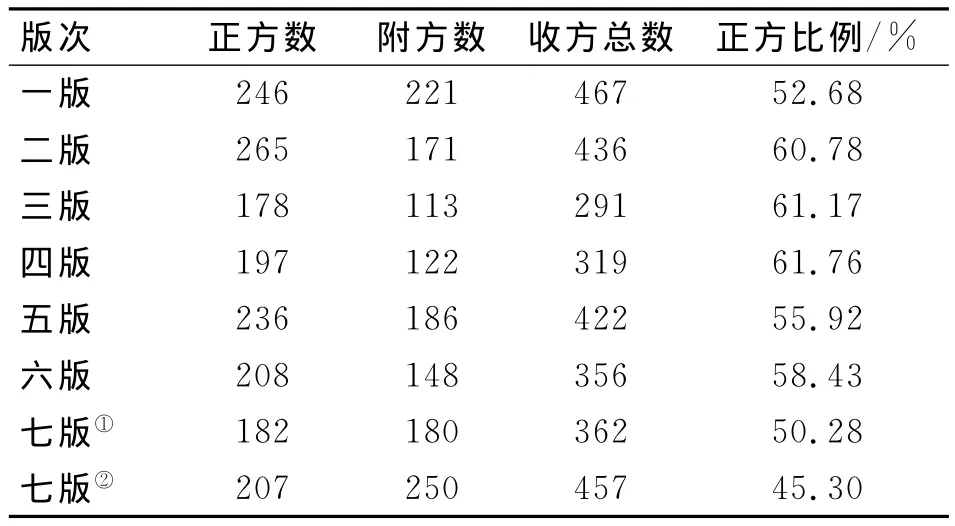

3 各版的收方数量

各版教材在收方数量上有一定差异。历版《方剂学》收方量见表2。

表2 历版《方剂学》收方数

由上表可以看出,各版教材不仅收方总数,而且所收正方、附方的数量也有较大差异。其中收方最多者为一版教材,达467首;最少的是三版,为291首;二者相差176首。正方所占比例最大者为四版(占61.76%),最小的是人民卫生出版社出版的七版(占45.30%);二者相差16.46%。正方所占比例的变化反映了目前教材在收方总数以及正方、附方比例安排上的随意性。虽然各版教材在收方数量上可有一定的变动,但收方过多不仅会增加课程负担,也会增加不必要的购书费用,而收方总数或正方比例过小又不能很好地反映课程知识的整体性或系统性,也不利于学生专业基础的夯实。因此,在教材编写中,针对课程大纲的要求,确定适宜的方剂总数及正方与附方的比例是必要的。

4 各论的结构差异

4.1 各论的章节划分 各论是关于各类方剂的叙述,其章节的划分与方剂的分类直接相关。历版教材主要按治法进行方剂的分类,或间以综合分类法,范围涉及18~21类,除一版中未列“安神剂”外,其余各版分类大同小异。各版主要差异在于对“表里双解剂”“祛暑剂”“痈疡剂”三章的处理,如四版、六版及中国中医药出版社出版的七版教材中,“表里双解剂”被分别并入“和解剂”(如大柴胡汤)与“清热剂”(如葛根芩连汤),或直接并入“和解剂”,加设“表里双解”一节;三、四、六版将“祛暑剂”归入“清热剂”,下设“清热祛暑”一节;三、四、六版及中国中医药出版社出版的七版教材均未设“痈疡剂”,有关方剂被归入“温里剂”“清热剂”;人民卫生出版社出版的七版(2版)将“消痞化积”和“痈疡剂”合并易为“消散化积”章,本章下设有“消食导滞”“消痞化积”“消癥化积”“消疮散痈”4节。

从历版各论分章的情况来看,围绕治法分类的结果在认识上仍存在一定差异,各有长短,如“痈疡剂”和“治暑剂”的单独设立能较好呈现中医外科疮疡和暑热病的治疗立法与组方规律,但在分类逻辑上稍有欠缺;而将“和解剂”和“表里双解剂”归并于同一章,可能会偏离八法中“和法”原本的含义,因为体现“和法”的“和解剂”主要是针对病机上以多脏腑气血及表里寒热虚实交叠为特征的一类病证,而表里双解主要则是针对表里同病中病机以表里寒热实证为特点一类病证。作为八法之一的“消法”,随着相应方剂内容的不断分化而独立出诸如“祛湿剂”“化痰剂”“活血祛瘀剂”等章节,目前所保留的主要是针对饮食积滞证的一类消导化积剂,该章已不能很好呈现出“消法”的内涵,特别是不能很好地反映中医治疗气血痰瘀毒互结所致的癥瘕积聚一类病证的方剂内容,人民卫生出版社出版的七版重整的“消散化积”一章则是基于此类思考所做出的探索。此外,人民卫生出版社出版的七版教材中安神剂在“重镇安神”“滋养安神”二节基础上还增设了“交通心肾”一节。

教材各论中章节设计的差异主要缘于人们对治法层次、方剂结构特征及其功用的不同理解。不过合理的方剂分类不仅反映出学科知识的逻辑化程度,也影响到教科书选收方剂的范围。目前在方剂分类上,仍面临逻辑性、实用性及发展性之间的平衡问题,深入认识治法与方剂配伍及功用的关系是当前所面临的重要课题。

4.2 各论体例及内容的差异 历版教材各论中的章节体例均包括了章概述、节概要、具体方剂论述、章后小结4个部分,有些还增设了复习思考题;章概述均按照类方定义、适应证、立法与分类、使用注意事项等逐项叙述,其中人民卫生出版社出版的七版增加了现代临床及药理研究内容;节概要涉及本节方剂的适应病证、病机要点、配伍用药规律及代表方的提要;具体个方介绍包括方名及出处、组成、用法、功用、主治、方解、方论附录、临床运用、参考资料几个部分。

方名 三版因其时值文革年代,一些方名被认为带有“封建迷信色彩”而被改,如三子养亲汤易为“三子平喘汤”、白虎汤改为“石膏知母汤”等。方剂出处在不同版本中有所出入,如黄连解毒汤,多版均为“《外台秘要》引崔氏方”,两个七版则易为“方出《肘后备急方》,名见《外台秘要》引崔氏方”。据考证,崔氏即唐朝崔知悌[12],其生活年代远晚于东晋葛洪,而葛洪《肘后备急方·卷一》中虽载有此方但未列方名。七版的2个版本对此进行调整是准确的。五版之前普济消毒饮的出处均为“李东垣方,录自《医方集解》”,五版始为《东垣试效方》,不过方中所列药味并非《东垣试效方》的载方(无薄荷,有人参,用橘红,不用陈皮)。又如四物汤,多版出处为《太平惠民和剂局方》,至六版和中国中医药出版社出版的七版则为《仙授理伤续断秘方》。经考证,《仙授理伤续断秘方》原书中记载为“凡伤重,肠内有瘀血者用此”,这与《太平惠民和剂局方》所载的“调益荣卫,滋养气血。治卫(冲)任虚损,月水不调”在功效和主治上明显不同,前者破血散瘀而主治伤科瘀血,后者补血养营而主治妇科冲任虚损。这提示同一方剂因其不同出处在主治与功用上可能有所不同。教材选择是基于方剂出现的历史先后?还是基于原方的主治或功效(与本教材的统一)?这点尚待统一认识。

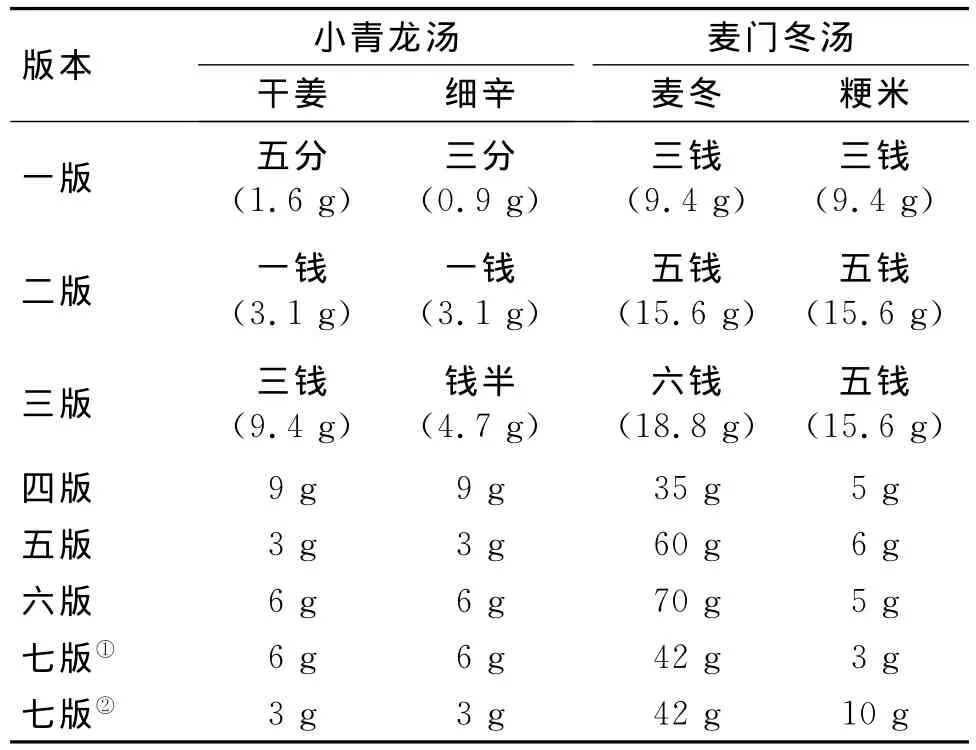

方剂组成 主要是关于原方相关信息(药名和药量)的著录,其中药量有原著的古代用量和现代参考用量,后者常以括号标注。四版以前,各教材对选录的《伤寒论》《金匮要略》等部分方剂的现代常用参考量根据编者的经验进行了标注,四版开始以“克”为单位,对所有正方的现代参考剂量进行了标示。值得提出的是,虽然各教材在总论“古方药量考证”中介绍了各朝代与现代计量换算标准,但对许多方剂的现代参考用量并未按其标准进行换算,如清代王清任《医林改错》补阳还五汤,原著中黄芪为四两,各版现代参考用量多为120g,而按清代库平与现代量衡换算则应为150g。同时不同版本中同一方中同一药味的现代参考用量也有很大差异,如各版中小青龙汤的干姜用量标注相差近6倍,细辛的用量相差近10倍(详见表3)。不仅如此,即使同一版本中同一年代的同一方剂,其参考用量标注也不统一,如《金匮要略》酸枣仁汤原方中的知母、茯苓和川芎同为二两,四版教材中此三味药的现代用量分别为6g、6g和9g[13]。反映了各版教材在古方参考用量标注上的随意性。人民卫生出版社出版的七版在其《附录三》“古方用量考证”中对教科书中药物的现代用量标注做出一定的说明,但尚未引起足够的关注。目前教材中有关古方用量的标定规则仍是一个有待解决的问题。

表3 历版教材中某些方剂的药物现代参考用量的标注情况

功用与主治 历版教材中有关功用和(或)功效与主治的描述常有不同,如以小青龙汤为例,一、二版述其功用为“解表化饮,治咳平喘”;三、四、六、七版为“解表散寒,温肺化饮和(或)蠲饮”;五版为“解表蠲饮,止咳平喘”。又一版述其主治为“风寒客表,水饮内停,恶寒发热,无汗,咳嗽喘息,痰多而稀,苔润滑,不渴饮,脉象浮紧等症,及慢性痰饮喘咳无表证,或身体疼重、肌肤悉肿者。”其中涉及外寒内饮、无表证之慢性痰饮和溢饮三证,间以“及”和“或”来区分,但对各证主症及其病机的叙述模糊;二版将其“慢性痰饮喘咳无表证”改为“痰饮咳喘”,“肌肤悉肿”易为“肢面浮肿”,表述较为准确,但模糊了痰饮咳喘是否有表证的问题,三证在病机上的联系仍存疑惑;三版“外感风寒,内停水饮。症见恶寒发热,无汗,咳嗽痰白清稀,微喘,甚则喘息不得卧,或肢面浮肿,口不渴,苔薄白而润,脉浮紧。”在证情叙述上整合了风寒表证和寒饮内停证的症状,并将溢饮列为外寒内饮证的或然症,暗示其在病机上的联系,将“口不渴”移到舌象之前,使舌与脉相邻及居后,总体叙述较为严谨而为之后的多版教材所采用。

功效与主治是方剂的重要信息,且二者紧密关联,其表述的准确在一定程度上反映了理论的严谨性,目前教材在主治和功效的表述上仍有待规范。值得提出的是,由于方剂最初出处中的主治记载大多较为简单,或因后世运用而被拓展,教材在编写主治时则会面临对病、证、症(主症、兼症及或然症)之间的主次关系进行准确叙述的问题。

方解 在各版教材中有不同的称谓,其中一版采用“按语”,多数版本采用“方解”,人民卫生出版社七版则易为“制方原理”,意在强调这一部分的功能不限于一般的释理,而能有效指导临床用方及创制新方。各版在方解的叙述模式和内容上多有不同。

临床运用 主要包括用方辨证、临床加减、现代运用及使用注意等项。这些内容最早形成于三版,当时的“使用注意”独立于临床运用项,四版开始合并,为后来多版所依,但五版未设“临床运用”。

参考资料 内容涉及名家方论和研究资料的摘编,三版始有“临床报道”,四版增加了“药理研究”,之后六版及人民卫生出版社出版的七版含有各项内容,中国中医药出版社出版的七版还收录有原方出处的相关条文,后附有病案。各版方剂附录内容的主要差别是在参考资料的选编上,有的侧重于方论扩展而选摘名医方论,有的侧重于临床运用而选录临床报道,也有侧重于学科发展而选编现代研究成果。这一部分内容通常受到篇幅限制,如何围绕教学内容及目标来选编最适宜的资料(包括资料的科学性、准确性、代表性及导向性)仍有待于进一步完善。

5 结语

从以上对历版中医药高校院校《方剂学》教材的基本结构与总体内容的考察可以看出,伴随学科的发展,教材从结构布局、内容设置、语言表述等诸多方面,都取得了一定的进步,并不断趋于完善。但目前教材在收方数量的确定、章与节的划分、方剂出处的考证、古今用量的换算,功效与主治的描述、临床加减的取舍、附录资料的选取等方面,还存在有待讨论和解决的问题。同时还应看到,多版教材在整体结构及内容上无重大或实质性变化,特别在体现方剂现代研究和学科教学改革的发展方面显得不足,与现代教育教学模式的转变和新时期国家对于高等中医药人才要求的提升不相适应,值得编写者们的重视。

[1]北京中医药数字博物馆.教材编审概况[EB/OL].[2014-05-04].http://www.tcm-china.info/art/2012/11/22/art_2419_63524.html.

[2]南京中医学院方剂教研组.中医方剂学讲义[M].北京:人民卫生出版社,1960.

[3]南京中医学院.中医方剂学讲义[M].重订本.上海:上海科学技术出版社,1964.

[4]广东中医学院.方剂学[M].上海:上海人民出版社,1974.

[5]广州中医学院.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1979.

[6]许济群,王绵之.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1985.

[7]段富津.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1995.

[8]谢鸣.方剂学[M].北京:人民卫生出版社,2002.

[9]谢鸣,周然.方剂学[M].北京:人民卫生出版社,2012.

[10]邓中甲.方剂学[M].北京:中国中医药出版社,2003.

[11]邓中甲.方剂学[M].2版.北京:中国中医药出版社,2010.

[12]高文柱.外台秘要校注[M].北京:学苑出版社,2011:12.

[13]广州中医学院.方剂学[M].上海:上海科学技术出版社,1979:125.