大数据时代报纸时政新闻的可视化探索

2014-06-27朱帆闫修彦

文/朱帆 闫修彦

一个大规模生产、分享和应用数据的大数据时代正在开启。大数据应用首先影响了商业领域和公共领域,随即在新闻界的应用也风生水起。随着数据挖掘与数据分析技术的发展,新闻业从用文字叙事的固有模式中衍生出数据叙事的新模式,为传媒发展带来了新的生机。

目前,报纸时政新闻仍存在报道形式僵化、语言文字生硬等诸多弊端,公众往往不爱读或读不懂。

本文旨在从大数据角度出发,探讨报纸在时政新闻中运用信息图表,进行可视化解读的途径和方法。用数据新闻的思维,将时政内容与大数据信息结合在一起,以信息图表的方式在报纸版面上进行可视化表达,这种新的方式能否将时政新闻从僵化死板的模式中解放出来,针对受众进行有效的信息传播,已经成为一个全新的课题。

时政新闻的弊端需要改革

时政新闻在发布国家大政方针、宣传国家或地区政治经济政策、引导舆论等方面发挥着重要的作用,但在我国时政新闻长期处于一种尴尬的境地。语言僵化、概念化、公式化,读者对这类新闻不感兴趣,甚至媒体在处理这类新闻时也存在完成任务的心态。

实际上,时政新闻是一个新闻“富矿”。如何开采这个“富矿”,提高时政报道的传播实效,一直是困扰不少新闻从业者的难题。中共中央“八项规定”要求改文风、改会风、转作风,提升新闻报道水平,中央政治局委员出席会议和活动应根据工作需要、新闻价值、社会效果决定是否报道,进一步压缩报道的数量、字数、时长。这一要求为媒体改进时政报道提供了新的机遇。

据数据显示,新华社在报道2013年全国“两会”时,篇幅明显变短。第十二届全国人民代表大会开幕消息通稿比往年少400字,第二次全体会议消息通稿减少500字,中央政治局常委参加代表团审议的消息稿字数也从1000字降到800字。字数变少了、篇幅更精炼了,固然是一个可喜变化,但如果没有引发公众阅读的兴趣,或者没有读懂,这样的变化显然还不够。

在今年的全国“两会”报道上,一种时政新闻的报道形式引人注目——引入大数据概念,运用信息图表进行可视化解读。其中,多家纸媒对政府工作报告进行了可视化处理,如《南方都市报》放弃全文刊登的方式,用12个版的规模,通过抓取关键数据,全面图解政府工作报告。这一报道模式,将一万多字的文字量转化为可视化的信息图表,帮助读者迅速抓住报告重点。

数据解读引入时政新闻的可行性

随着大数据理念对新闻业界的渗透和影响,可视化成为欧美媒体的新宠。2011年,欧洲新闻中心、Google 等已经开始举办各类与数据新闻相关的全球性学术会议与竞赛。2012年,全球编辑网启动首个国际性数据新闻奖的评选,评出“数据驱动的调查性报道”“数据视觉化和数据叙事”和“数据驱动的应用”等奖项。英国广播公司(BBC)、《纽约时报》、《洛杉矶时报》等国际主流媒体也在新闻报道中广泛应用这种新的新闻生产方式。

英国伯明翰城市大学的保罗·布拉德肖教授依照传统新闻学“倒金字塔”结构理论,提出数据新闻采编流程“双金字塔”结构。倒金字塔部分自上而下包括数据编辑、清理、背景、整合等4个环节,正金字塔部分自上而下包括数据视觉化、数据叙事化、数据社交化、数据人性化、数据个性化和数据应用化等6个环节,二者以传播为纽带。按照这一理论来看,可视化是数据传播的关键一环。因此对于纸媒来说,数据可视化和数据叙事化也是目前可操作性比较强的两个环节。

时政新闻让人诟病的其中一点是缺少鲜活的实例,经常堆砌大量的数据,看上去枯燥乏味。可我们一旦打破思维定势,引入数据可视化和数据叙事化,将单一难懂的文字叙述改为多元易懂的信息图表,就可以通过数据作出精彩的时政报道,呈现一种全新的时政报道的形式。

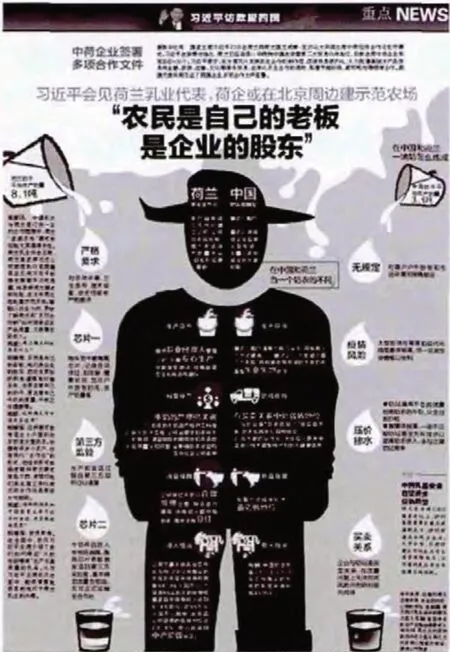

近年来,越来越多的国内媒体也开始尝试将数据概念引入时政报道,通过信息图表将时政新闻可视化。今年习近平总书记出访欧盟四国期间,会见了荷兰乳业代表,这本是一则简单的会见新闻,乍看信息量不大。但《南方都市报》以此为由头,在3月24日推出可视化解读“在中国和荷兰一滴奶怎么炼成”,直观地用信息图表来表达“在中国和荷兰当一个奶农的不同”。报道使用的数据除了部分来自记者对荷兰当地农场、农业合作社、公司的采访外,其他都来自公开信息(见图1)。

这些数据原本专业又枯燥,可一旦引入可视化和叙事化的方式,将中国与荷兰的奶农相关数据放在同一平台上进行PK,即可直观展现中国与荷兰奶业的差距,不需要再用大量文字表述。枯燥难懂的数据和文字,通过大数据分析,利用信息图表充满创意的设计,使易读成为可能。单一抽象的出访新闻报道也因为信息图表的可视化解读变得具象,这是在时政报道中引入信息图表进行可视化解读的成功范例之一。

时政新闻可视化解读的三种方式

新闻的可视化解读对纸媒来说并不是新鲜事物,但长期以来,一直停留在看图说话上。随着新媒体时代的到来和浅阅读习惯的形成,这样的可视化已经不能满足读者的要求。

大数据时代的可视化以交互的动态图表为主,网络媒体在可视化上具有天然的优势,但这并不意味着纸媒将无所作为。可视化的意义在于对数据理念的应用,而不在于用什么形式来呈现。目前,一些立足探索新闻深度和广度的数据新闻已在纸媒上大量出现。本文将以实例为基础,从三个方面探讨在纸质平台上实现时政新闻可视化的可行性方案。

以时间为轴:纵向梳理,展现数据之间的联系。传统新闻学强调的是新闻的即时性,对反应速度要求很高,背后的逻辑是因果关系,探求的是“为什么”(why);但从数据新闻的角度出发,解读新闻的时候着眼点更多的是数据之间的相互关联,追求的是新闻的深度和广度,寻找的是万物相互联系的一种理念,探求的“是什么”(what)。

图1 《南方都市报》可视化解读新闻版面

图2 《羊城晚报》在头版用地图与图表的形式解读新闻

因此,以时间为轴线,通过数据来梳理时政新闻内在的联系,找到数据背后的相互关联,就成为时政新闻视觉化的一种有效的手段。

2014年2月,习近平总书记在接受俄罗斯媒体专访时说:“我个人的时间都去哪儿了?当然是都被工作占去了。”《北京青年报》以此为突破口,根据官方媒体公开报道,以时间为轴,梳理了自党的十八大召开以来的近15个月里,习近平在国内国外进行的调研、出访、参会等各种政务活动,将国家领导人的足迹通过可视化的信息图表展现出来,直观易读。

这种时政新闻的可视化,毫无疑问要比之前单一的文字报道高明。它把单个的时政新闻视为数据,巧妙地通过时间这一轴线,将碎片化的数据进行搜集筛选,然后归纳整理,最后通过可视化的手段进行表现,彻底打破了时政新闻的旧有面貌,成功地展现了新一代国家领导人一心为公的形象,既“高大上”又“接地气”,找到了吸引受众的突破口。

以地域为标:横向对比,展现数据的空间联系。地图与图表的结合,是时政新闻可视化解读的另一种形式。2013年4月12日,《羊城晚报》在头版用地图与图表的形式,对比了2012年粤东西北的潮州、梅州、河源、韶关、清远、云浮、茂名、湛江等地市与相邻其他省(区)的地市在发展指标上的差距(见图2)。

信息图表上的数据全部来自广东省发改委提供的《粤东西北地区相关市与相邻省(区)地市主要指标对照表》。记者通过对数据的分析,发现作为经济发达省份的广东,其东西北地区在很多发展指标上却落后相邻的其他省(区)地市。

这是一则典型的充斥数字的时政新闻。如果用文字形式直接列出这些对比数据,可能读者只看两行就放弃了。用传统的列表形式,又无法用表格表现相邻的空间概念。因此,编辑运用信息图表的可视化解读,引入地图和柱状图,以地域为标的,列出不同省份相邻地市的不同数据,通过横向对比,将不同空间的数据进行整合,统一在一张平面图表上,让读者一目了然。

一则原本枯燥的时政报道,通过简单易懂的可视化解读,达到了非常成功的传播效果,引起广东各界的关注和讨论,最终催化广东省委省政府在2013年7月通过《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》,吹响了粤东西北大崛起的号角。

以内容为据:发散解读,实现信息动态互动。如何将网络平台的动态交互性数据转换为纸媒中的静态数据?关键在于找到可以替代鼠标点击功能的信息图表的表现形式。

以内容为据点,选择一个切口进行突破,通过发散解读,利用多种信息图表建立静态的交互性图表,是目前比较可行的尝试。通过这种形式,纸媒可以对不同时空的信息进行整合、对比、叠加或者相互关联,从而将网络平台的交互性搬移到纸媒平台上。

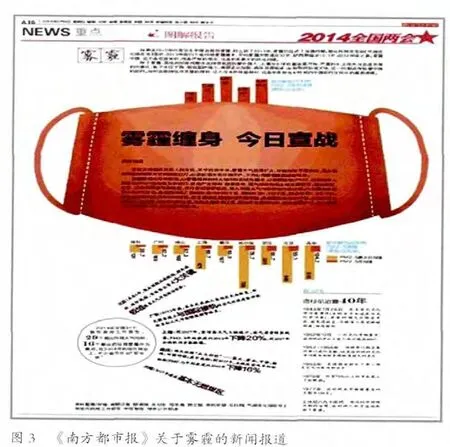

今年全国“两会”期间,《南方都市报》关于“雾霾”的版面就是典型的静态交互性图表。在这个版面里,政府工作报告中关于雾霾的“报告摘要”成为版面的中心据点,发散出“国内雾霾现状”“五省市雾霾军令状”“洛杉矶治霾40年”“部分省市2013年PM2.5年均浓度”等多个内容,利用了图表、图解、图形等多种信息图表,对中国雾霾的情况进行了全方位地发散解读,通过对不同时空来源的信息进行整合、对比、叠加和相互关联,进一步证明了政府工作报告中“雾霾天气范围扩大”的事实,强调了“出重拳强化污染防治”的必要性,体现了各地“用硬措施完成硬任务”的治霾决心(见图3)。

从某种意义上说,数据可视化过程实际上整合了传统的新闻调查、统计、设计、编程等多个专业领域的技能。对于时政新闻来说,更要求新闻记者和版面编辑要具备时政素养和政治敏感。时政新闻是极具重要性的报道领域,随着时代的进步、信息的公开,时政报道不再是不可触碰的禁区。面对大量的材料和数据,如何突破时政报道的固有套路,需要从业者具有全新的视野和思路,掌握更多的技能。

图3 《南方都市报》关于雾霾的新闻报道