漫漫巡边路

2014-03-28刘洋硕

刘洋硕

车队行驶在中国西部边陲的红其拉甫,这里有着世界海拔最高的边境口岸,向南则是蜿蜒在帕米尔高原崇山峻岭中的吾甫浪沟——人类修建的公路将在那里消失。

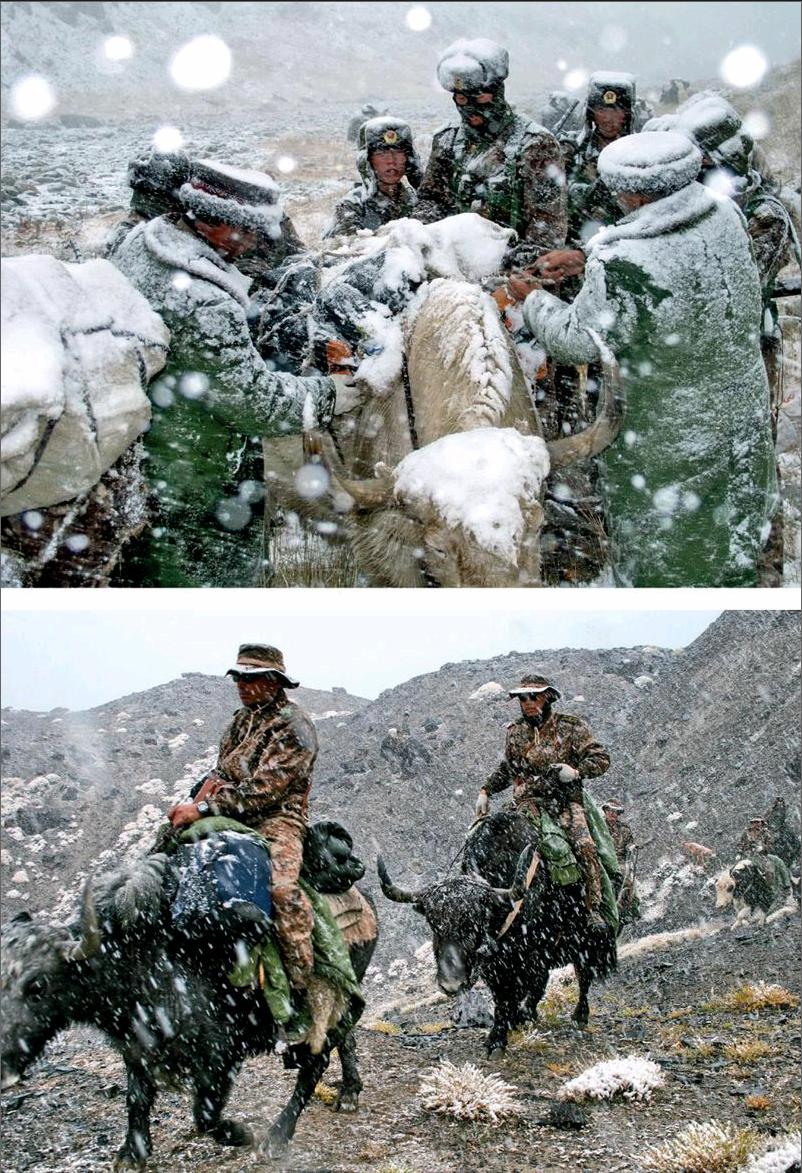

在那条接近人类极限的边境线,却有着一支特殊的高原巡逻队。每年8月,这支由边防战士、塔吉克护边员组成的10人巡逻队,就会从红其拉甫出发,踏上吾甫浪沟巡逻的征程。

这条路是全国惟一一条汽车、马匹无法通过,需要骑行“高原之舟”牦牛背上巡逻的防线,巡逻往返近百公里,蜿蜒在帕米尔高原至喀喇昆仑山中巴边境的冰山雪岭中——其中50%的路段处在悬崖峭壁,30%的路段要蹚过冰河。

连长张国亮已是第二次进入吾甫浪。他不知道63年来,到底有多少战士曾像他一样骑着牦牛,踏上这条荒无人烟的巡边路,他只知道:“每一次过吾甫浪沟都是对生命的考验。”

“死亡之谷”

红其拉甫海拔最高的前哨班里,一只苍蝇不停飞舞着。班里的战士说,那家伙跟着汽车上来的,用不了一会儿,就会死去。

对于普通人来说,红其拉甫也是绝境。我们到达连队的第二天,便赶上大雪封山。从窗外望去,只剩下孤零零的几间营房——整个世界都仿佛被橡皮抹去,留下一片空白。

早些年,遇上这样的天气,给养无法及时运到连队,战士们只能吃储存的干菜。那时候连队里的军网还没有接通,战士们看的常常是一个礼拜前的报纸——红其拉甫仿佛与世隔绝。连队的条件今非昔比,但每每此时,红其拉甫,还是只剩下寂寞。

塔吉克语里,红其拉甫意为“血染的通道”。这里平均海拔4700多米,含氧量不足平原的一半,风力常年7级以上,紫外线辐射量超出平原50%。由于古时候常有驼队被暴风雪活埋于此,所以当地人也叫它——“死亡之谷”。

4年前,刚刚从军校毕业的张国亮是主动要求来到红其拉甫的。上军校之前,他所在的部队在海拔只有三千多米的县城,每周末都可以上街转转。而在红其拉甫,只有四面的高山。在曾经的部队里,他跑上5公里都不会喘,但在这里,仅是快走上几步便可能已经上气不接下气。

新来的战士要熬过好多天的高原反应——那感觉让你胸闷、呕吐,头痛欲裂。几年前,有一支地方施工队承包了连队防区的铁丝网架设工程,但由于高原条件过于艰苦,一心想挣大钱的民工们没干几天就都悄悄溜走。

以前连队的条件更为艰苦时,不少战士患上了心脏病、肺水肿、脑积水等高原性疾病。2011年,张国亮的妻子从陕西来看他,严重的高原反应让妻子吐个不停,胳膊上起了密密麻麻的痘。

营教导员王烈是2012年牦牛巡逻队的成员之一,他不久前下山做了检查,医生说他因为常年在高原,耳膜已经下陷。

几年前,有人曾为这支高原上的部队拍了纪录片,取名《帕米尔之恋》;还有剧组来到这里拍了电影《中尉》——那部电影还有另外一个名字《像界碑一样站立》。

从红其拉甫进入吾甫浪,更是一场与死神的游戏。这里夏季洪水汹涌,冬季风雪肆虐。巡逻队惟一可以通行的时间,只有每年9月初洪水与风雪的间隙。

2012年8月29日,牦牛巡逻队就曾试图走进吾甫浪沟,但出发不久便赶上风雪,只好原路返回。直到8月31日,这支由10个人、14头牦牛组成的队伍才再次出发。

这一次,他们赶上了好天气。牦牛队的塔吉克族向导拉齐尼说:“往年,这里有厚厚的一层雪了。”

作为年轻的一代,张国亮们其实幸运得多,如今的吾甫浪沟巡逻路线往返不到100公里,只要4天就可以返回。同样在红其拉甫当过指导员的丁心同,如今已是塔什库尔干县武装部部长,十多年里曾4次深入吾甫浪沟。那时候连队防区还未调整,红其拉甫牦牛队负责的巡逻线往返全长392公里。从红其拉甫一直走到乔戈里峰,牦牛巡逻队一走就是半个月。”

如今,危险依然存在。张国亮拿出一个红色的本子,那是两年前,他第一次骑着牦牛巡逻时记下的感受:“人生中第一次走这么险的路”、“人生中第一次感到了有生命危险”……

“中国,巴亚克”

在如今的行程里,第二天的路是最为危险的。

此时队伍已经行进了20公里,剩下的路都是连牦牛都没有的无人区。由于三分之一的线路队伍都需要行进在七八十度的陡坡上,对于巡逻队的官兵们来说,这更像是一次生死的考验。

这段路让张国亮觉得“仿佛走了几年时间”。第一次参加巡逻的藏族战士普合毛边说:“我们青海也是高原,可走的路哪有这么陡!”

“头顶上就是厚厚的冰层。”如今已是武装部长的丁心同回忆,他在红其拉甫连的那些年,有5位牧民进沟里寻找自家的牦牛,结果遇到塌方全部遇难——“我们走的地方,下面可能就埋着遇难的牧民。”

在令人绝望的吾甫浪沟,丁心同曾听到上百只的狼群,在不远处的黑暗里,它们的眼睛闪着点点绿光。他还曾看到过《射雕英雄传》里那样的大雕,张着巨大的翅膀,从山上滑翔下来。

丁心同曾亲眼看到驮物资的牦牛掉下了悬崖。在巡逻的路上,先后有几十位官兵落入过冰河、山谷和雪坑。如今那些前辈的故事,仍然在连队里流传。

1997年,当时连队的军医杨海波随着牦牛队进入吾甫浪沟巡逻,他和他的牦牛被湍急的河水冲到下游300米以外。被救上岸时,他已经被石头划得遍体鳞伤,肚子里灌满了冰水。后来,这位军医在界碑旁的一块石头上,用十字镐刻下了4个字“生还留存”。

最危险的地方是战士们口中的“乱石滩”。牦牛脚下的石头,“哗……哗……哗”滚落,摔下三四百米深的悬崖,“往上爬的速度,要超过石头往下滑的速度。”已是第二次走进吾甫浪沟的教导员王烈,也觉得自己浑身冒了虚汗。

那天的路上,他们经历了一场惊心动魄。队伍中,一只牦牛突然受惊,牛背上的战士向山底滚去。幸好被一块大石挡住,年轻人才没坠入深渊。紧接着,另一只牦牛也突然受惊,其它牦牛纷纷效仿,到处乱窜,有的直向悬崖冲去。塔吉克族向导拉齐尼让大家赶紧下牦牛原地不动,牦牛队这才稳住了阵脚。

在早些年,同样作为牦牛巡逻队的向导,拉齐尼的父亲巴亚克在红其拉甫甚至整个塔什库尔干尽人皆知。在2008年之前的36年里,他一直为解放军的这支牦牛巡逻队担任义务向导。

这是一家三代的巡边故事。拉齐尼的爷爷也是这支牦牛巡逻队的向导,1964年正是他跟解放军一起,拉着一支300头牦牛的队伍,抬着水泥,在中巴边境立下的界碑——如今,那块界碑已经成为巴亚克家三代人旅程的终点。

1972年,24岁的巴亚克第一次跟着父亲给巡逻队带路。他记得那时候的战士们只有十七八岁,却都叫他“巴亚克大叔”。战士们一个个退伍,巴亚克却像个不会退伍的战士,被新兵们叫着“巴亚克大叔”叫了三十多年。

后来,我们见到巴亚克时,他正和儿子拉齐尼在山下的家里收割麦子。几年前他做了心脏搭桥手术,已不能再为解放军带路。于是巴亚克把向导的任务交到了儿子拉齐尼手里。这是个无奈的选择。因为很多曾跟着巡逻队去过吾甫浪沟的老乡,都不愿意再去第二次。

“现在的路已经容易得很。”巴亚克回忆,1978年,一位战士在路上被山上滚下的山石砸断了腿。那一次,他家的两头牦牛在路上累死,父亲只是说:“牦牛死了没关系,人不死就行。”——再后来的几十年里,巴亚克家的牦牛在巡逻的路上摔死、饿死了12头。

每当牦牛死掉,巴亚克也把这句话讲给儿子拉齐尼。2007年,老乡的一头牦牛在巡逻的路上死了,巴亚克干脆把自己的两头牦牛赔给了对方。

巴亚克差点死在吾甫浪沟。那是一次巡逻的第三天,他急性肠胃炎发作,不停腹泻、呕吐。战士们只好把他绑在牦牛背上拖回营地。

最开始的时候,巴亚克并不理解父亲为什么一定要他走这条与死神擦肩的路。1985年,父亲去世的时候,他正在巡逻的路上。5年后,他又经历了一次生死离别:母亲患了高原性肺水肿,在他巡逻回来的第三天去世。

多年后,巴亚克用生硬的汉语说:“我爸爸生病的时候就说,你不走就不行;到了我妈妈生病的时候还说,你不走就不行。”

于是这条路,巴亚克就走了三十多年。“我走过的路都可以从北京走回来了。”2005年,他真到了北京,作为双拥模范受到国家主席的接见。再后来,他的故事被改编成了歌曲,在部队的晚会上表演。

尽管见过了许多大场面,如今的巴亚克也还说不出漂亮话,他只是不断地说“中国是最好的国家”,然后为我们翻出一张一张他巡逻时的老照片——其中一张是他正在界碑旁的一块石头上刻着字,他说那是“中国,巴亚克”。

“一个标志,一个象征”

2012年9月1日下午接近7点,战士们终于到达了海拔4710米的界碑。

多少年来,巡逻队一直保持着一个传统:带上一罐油漆将界碑上“中国”二字重新描上一遍。第二次看到这块界碑的王烈,仍然高兴得不行,他把脸贴在界碑上,让战友帮他拍下了一张照片。

几十年来,红其拉甫连一直有一种说法,“界碑是不动的战友”,所以巡逻队的队员们总会带上一瓶酒,洒在界碑上。从不喝酒的拉齐尼一高兴也给自己灌了一口,“醉得稀里糊涂”。

巡逻队另一个保持了几十年的传统是,每一个队员都会将自己的名字写在界碑四周的石头上。连长张国亮用红油漆将去年写下的字又重新描了一遍——“祖国万岁”。

巡逻归来,王烈在日记里写道:“在悬崖峭壁上,巡逻队经历了4次险情,1头牦牛的脚被石头划伤,两人险些滑入悬崖。为了完成这次巡逻任务,3名官兵裆部磨破出血,4名官兵嘴唇干裂,1人得了轻度雪盲。”

他觉得,比起上一次,这一次巡逻队已经足够幸运。2008年那次,4天的巡逻让10名官兵嘴唇干裂鲜血外渗,6名战友被强烈的紫外线烧伤,5名战士因骑牦牛巡逻裆部磨破出血,连裤子都脱不下。

回到连队,王烈累得病倒了7天,但他拍摄的照片最终在军报上发表,还获了全军摄影比赛的金奖。一个看过王烈照片的部队记者写道:“红其拉甫,始终是一个标志,一个象征,标志着高原苦寒艰苦卓绝,更象征着稳固边塞钢铁屏藩,象征着守候在祖国西陲的遥远的忠诚。”

如果抛开那些家国情怀的大话,张国亮觉得这是“既来之则安之”。但红其拉甫已经成为这支部队的一个典范,他曾给山下的新兵上课,问新兵:“想去红其拉甫的举手。”结果举手的人超过了一半。“在红其拉甫需要一种精神,如果没有这种精神作支撑,在这个地方待不下去。”

离开帕米尔前一天的上午,我们在拉齐尼的家里喝着奶茶,他3岁的儿子拉蒂尔跑了来。拉齐尼一把抱起孩子:“以后他带路。”如今,巴亚克觉得已经有越来越多的塔吉克牧民开始愿意为巡逻队带路:“以前有一个巴亚克,现在有100个巴亚克。”