“古董不要放在私人手里”

2014-03-28土豆

土豆

“荣誉馆员”次仁扎西:我是牧民的儿子

温文尔雅的尼泊尔籍藏族老人次仁扎西已60多岁了,作为2013年“5.18牦牛博物馆捐赠日”一次性捐赠出86件珍贵藏品的志愿者,他不仅捐出的是自己半生收集而来的各种有关牦牛的物品藏品,更是他一生和牦牛不离不弃,生死相依的记忆。

次仁扎西说:“我是牧民的儿子,从有记忆开始,就和牦牛生活在一起,小时候牦牛身边总是有父母的身影,放牛回来的爸拉身上还系着用来赶牛的索套,围坐在牛粪火前,喝上一碗酥油茶。”次仁7岁的时候就在故乡聂拉木的草原上放牧,岁月并没有冲淡他和牦牛生活在一起的记忆,那个时候,天苍苍野茫茫,天地里,只有人和牛。

如果没有走出草原,这样的生活还将继续,就像很多如今还生活在草原的牧民家庭一样,和牛羊相依为生。16岁的时候,次仁和父母移居到了尼泊尔,并开始在当地的地毯厂当学徒,天资聪慧的次仁,学成之后开始经营自己的地毯厂。尼泊尔的生活和聂拉木有天壤之别,但次仁没有忘记那用奶水解其饥渴,用毛皮温暖他的牦牛,那是如亲人一般亲切的生物,他和牦牛之间有一种割不断的血脉之情。于是,他开始收藏一切和藏民族有关的东西,特别是和牦牛有关的东西。收藏成为他的爱好,也成为他维系故乡文化的一种方式。

在听次仁用藏语讲述他的故事的时候,不由让人脑海里飘进余光中的《乡愁》——乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。只不过对次仁来说,一湾浅浅的海峡变成了延绵的喜马拉雅山脉。1985年,次仁第一次回到拉萨,他开始尝试将尼泊尔的地毯生意发展到拉萨,并和亲戚在团结新村开了第一家店。次仁也开始了往返于拉萨和尼泊尔两地的生活,当时八廓街的外国游客日渐增多,也有不少人喜爱收藏藏民族的旧式家具和古董,但次仁并没有想过要将自己的古董收藏爱好变成一门生意,对他来说,这些藏品是不可替代的珍宝,是记忆的宝库。

次仁不仅收藏,也做研究。对于每件藏品的年代,使用功能,他都通过书籍或者其他方式再去考究。日久天长,他对牦牛藏品的研究造诣加深,他家也成为了一个小型的博物馆。随着藏品的增多,自己也年岁渐高,次仁在想如何更好的收藏这些藏品,直到有一日,朋友尼玛找上门来,跟他说起了牦牛博物馆的故事。居然还有人想要建设一座牦牛博物馆,次仁的心被触动了,一定要见一见这位创意人,于是他自己找到牦牛博物馆的亚格博,进一步了解了牦牛博物馆的理念,当时他就像是为自己的藏品找到了一个新家。尼泊尔的气候湿润,并不利于保存皮质的物品,拉萨气候干燥,有利于保存。另外他也找到合适的时机让自己的这些藏品回到家乡的这片土地。

86件藏品的搬运是一件不小的事,他和儿子决定在2013年“5.18牦牛博物馆捐赠日”上,一次性将这些藏品捐出。为了这一天,他忙活了一个多月,将藏品整理打包,从尼泊尔运回拉萨。因为很多藏品不利于搬动,都是以照片的形式亮相捐赠仪式的,将来大家可以在博物馆内目睹这些珍贵的藏品。

现在,次仁扎西已是博物馆的“荣誉馆员”,按照国际惯例,这是对博物馆有特殊贡献者的最高荣誉。今年的5.18世界博物馆日,也是牦牛博物馆的开馆日,他说届时他要带着一家人去看看,给家人讲述自己和牦牛的故事。

则介:“想看就看的博物馆”

如何去定义则介的身份,八廓街的古董商?英语角的老师?牦牛博物馆的志愿者?总之,则介是一个快乐的人,他身体力行地去印证星云大师说过的一句话:“世界上最宝贵的东西,不是金钱,不是名位,是欢喜。”

则介的象雄古玩店位于八廓街,小巧玲珑不到10平方米的商铺分为内外两间,琳琅满目堆满各种古董和旅游纪念品,里间除了叫不出名字的古董,还有一面书墙,上面摆放着牛津英文字典这样的各类书籍,墙上还挂着和孩子们的合照,以及一张免费教授英语的告示贴。

酥油茶的香气弥漫着小屋,显得特别温馨,坐在一旁的亚格博和则介熟络地聊起天来,内容自然又是关于他们所捐赠藏品的一些情况。亚格博最近刚从北京大学实验室获得一对捐赠牛头的碳14信息,这两个牛头的年代,居然有4.5万年之久,比他们所有人所估测的年代都遥远,而且这也是实验室的仪器所能测量的最大限度年代,也就是说真实的年代可能还要比这个数据久远。

只要一谈起牦牛,牦牛博物馆的志愿者则介就和亚格博一样,难以掩饰兴奋之情。“这是属于我们自己的牦牛博物馆,古董生意做了这么多年,有的时候也在着急,古董越来越少,卖掉一件就少一件,以后子孙后代也不知道去哪里看我们老祖宗的东西了。把东西放在牦牛博物馆里,以后大家想看就看,也不至于遗忘了我们的历史。”也许正是因为从事古董商生意,则介更加体会为牦牛博物馆捐赠这背后深远的意义。

在八廓街,像则介这样的古董商人并不少,他们从在八廓街摆地摊起家,农闲的时候到乡下卖货,也顺便收一些牧民百姓家中的闲置用品。上个世纪80年代至90年代,来西藏旅游的外国观光客人,非常喜欢收藏这些在当地人眼里看来已经没有用的老东西,特别是从西藏贵族家流散出来的藏式家具或者用品,能卖大价钱,后来则介他们才知道这就是古董。

则介的家乡在四川阿坝的松潘大草原,他朝佛来到拉萨后就在此营生,自学英语和外国游客做起了古董生意。则介清楚地了解牦牛对牧民日常生活的重要性,从饮酒的酒壶,装酥油和糌粑的袋子,到皮箱子,牦牛帐篷,皆取自牦牛。牦牛的全身都是宝,对牧民的恩情有如衣食父母般。商品经济大潮的渗透是无所不在的,即使远在草原的牧民们,也逐步喜爱上了现代生活的方便,电动酥油搅拌机以摧枯拉朽之势取代了古拙的打酥油桶,帆布帐篷顶替了夏季牧场上如蘑菇一般生长的黑牦牛毡帐篷。最后的牦牛驮队也不知道在哪一年彻底结束了他们的使命,再也不用到藏北的盐湖去驮盐了,因为大货车拉来了用塑料袋包装的白花花海盐,一切变得更快更方便。

被淘汰下来的用品在牧民游牧搬迁的时候成为了累赘,藏民处理这些“累赘”最方便的方法就是付之一炬。这种场景是亚格博在做田野调查的时候亲身经历的,牧民开始习惯开着宗申摩托车去放牧,更快更拉风,于是下岗的除了马匹还有用牦牛皮做的马鞍子。闲置在羊圈的马鞍子,也许在哪个寒冷的冬天,就成为篝火取暖的燃料。亚格博就曾经在牧民家的羊圈中抢回来了两副鞍子。这让他感到莫名的担忧,文化的消逝远比保护工作来得更快。

作为古董商的则介和亚格博一样深有体会,现在古董越来越少了,10多年前60多元收购的东西,现在能卖1万多元。就是这样有时候他还舍不得卖,因为卖一件少一件,古董成为稀缺资源。每次下乡收购,则介处于一种矛盾心理,他也和亚格博一样,看见了文化和文化之间的冲击和消逝。则介十年前在八廓街的一位神秘的老者手里收了两枚牦牛皮制作的“天珠”,当时老者留下一句话:“以后会有用的。” 这话十多年以后则介才明白。这枚天珠造型独特、材质罕见,有无数人想收购,则介都没有出手,几年前青海成立藏文化博物馆,则介捐赠了一枚,另一枚一直等到遇到亚格博,他才将这枚牦牛皮“天珠”捐赠给了博物馆。则介说:“我现在才明白当时老者说的‘有用’的含义。”他做古董生意20多年,相信再也找不到这样的天珠了,而解读这枚天珠背后的故事,就要交由博物馆的专业人员去进行了。

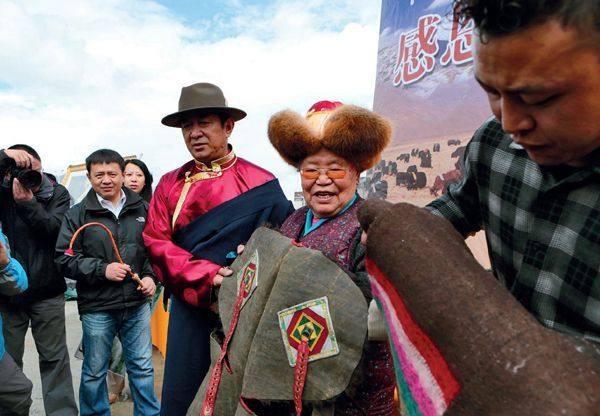

每一件物品背后,都有其用途和故事。古董放在私人藏家手里,这些古董就要成为“藏地秘密”了,而博物馆则是在解读“藏地密码”,成为传承文化的平台。则介不仅自己捐赠藏品,还成为博物馆的宣传者,拉动他周围更多做古董生意的朋友们一起捐赠,结果在2013年5月18日牦牛博物馆捐赠大会上,大家穿上华丽的民族服装,就像参加自己家里的喜事一般隆重,把仔细挑选的藏品,捐赠给了博物馆。

20年的古董收藏让则介成为民俗专家,他说等博物馆开馆后,自己还要当一名义务讲解员,带着跟他一起学习英语的藏族孩子们一起去参观博物馆。