牛皮船与牛皮船舞

2014-03-28索穷

索穷

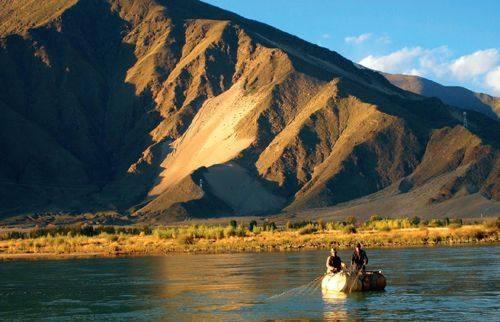

孤零零的峻巴小村像一个羞于见人的新娘躲藏在曲水县茶巴郎乡对面一座封闭的山坳里,东西南面被高大险峻的嘎拉山紧紧包围,北面是蜿蜒流淌的拉萨河水。直到2009年以前这里还不通公路,人们出行只能徒步翻山和乘牛皮舟渡河。

独特的自然环境和发达的水上交通使峻巴成为西藏为数不多的渔村之一,孕育出独具特色的牛皮船舞和牛皮船文化。

据当地人介绍说,当地的习俗是男孩子8岁到14岁在山上放羊,15岁就开始打鱼。牛皮船舞是劳动间隙的一种娱乐。该村船民扎桑老人是非物质文化遗产西藏牛皮船舞国家级代表性传承人。

扎桑老人的父亲就是个牛皮舟舞编导,“我从小看父辈们跳这个,我们打鱼的时候最远到过泽当、直孔、拉孜,农忙时节又匆忙赶回来收庄稼,每当走到一个地方休息的时候,为了放松身体,就会唱上一段舞上几步,就这样有了我们的牛皮舟舞。”

扎桑老人记得他自己18岁的时候就可以完成一段独舞,25岁时能够独立完成一场演出。“当时还有支差演出的任务,我们一年要去两次拉萨龙王潭‘义演’。边上有来自西藏各地藏剧团的演出,但我们的歌声一响,所有的观众都朝我们跑来了,因为觉得新鲜,观众们以前没有见过。”

听说过去,峻巴渔民每年还要向旧噶厦政府服长途水上货运的差役,主要是运送茶、食盐、牛羊毛、杂货等。从拉萨东部的墨竹工卡县到拉萨或是山南的沃卡,在二三百余公里的水路上都可以看到牛皮船夫们矫健的身影。牛皮船只能从上游漂到下游,不能逆江而上。到达目的地后,船夫们则将牛皮船晒干,扛在肩上背回出发地。

长年累月在江上漂流,唱牛皮船歌,跳牛皮船舞,逐渐成为船夫们一种独特的消遣娱乐方式。

一般来讲,船歌有两种,一种悠长而舒缓,如江水远逝,如白云悠悠,带着浓郁的抒情色彩,又像是为自己壮胆,透着一股豪迈气,这种歌是船在壮阔的江面上飘忽行进时唱的。其中有一句是:

船向江心划去,

请龙王不要降罪;

人生我行我素,

不受命运的摆布。

……

听起来透着一股野牦牛无拘无束的无畏劲头。

另一种是号子,那是船夫们与风浪拼搏时发自肺腑的呐喊,短促而热烈。还有一种仅仅是无字歌,高低起落,与波涛合拍,甚至融为一体。

据扎桑老人介绍说,牛皮船舞起源于“仲孜”(牦牛舞),跳牛皮船舞时的很多动作都具有“高原之舟”——牦牛的特性。整个舞蹈铿锵有力,粗犷朴实。牛皮船舞由边唱边跳的“阿热”和身背牛皮船并以船桨击船发出声响为节奏跳舞的船夫合作表演。

至于牛皮船舞与牦牛舞的关系,据扎桑老人说,峻巴村东面的希荣村以“希荣仲孜”——希荣野牦牛舞著称。“希荣和峻巴是和睦相处的邻居,传说有一年冬天五世达赖喇嘛从山南贡嘎的修行地经过这里去拉萨哲蚌寺主持法会。五世达赖一行过峻巴的时候,峻巴渔民齐心协力使船把佛爷送到希荣。而当希荣人护送达赖喇嘛翻越一座险峻的高山时,突然老天变脸,大雪纷飞、道路封冻,人马寸步难行。幸得在希荣山上吃草的野牦牛助阵,它们用自己有力的铁蹄踏开一条山路,使得人马顺利通行。为了嘉奖峻巴渔船和希荣牦牛的功劳,五世达赖喇嘛命令峻巴人和希荣人分别跳起船夫舞和牦牛舞以示庆祝旅行平安。”

在峻巴村外的一片草地上,扎桑老人和三个年轻人一起表演牛皮船舞,村子里的人都围拢过来凑热闹,他们因为太熟悉,所以每一点意外都让村里人大笑。跳舞的年轻人也是娱乐为主,表演得不是很认真,经常出现动作不统一的场面;只有领舞的扎桑老人认真地唱着跳着。扎桑老人只唱了两三首歌,三个年轻人就已经气喘吁吁,不得不停下来休息

完整的牛皮船舞一般分为4个段落。第一段叫“述道白”。由一位叫“阿热”的领舞者道白:“神牛观顾俊巴村,东山上面吃青草,西山脚下喝清泉,在草场上面打滚嬉戏,在牛圈里面练习角斗。”

第二段叫“仲孜”(即牦牛舞)。船夫们首先在“杂昂!杂昂!杂昂!”的击船声中跳起牛皮船舞,同时,“阿热”边跳边唱《祝福歌》。

第三段一般是“挑哈达”。“阿热”唱《祝福歌》并从藏袍里取出哈达,边跳边放在沙地上,牛皮船舞者们边跳边向前弯腰,用背着的牛皮船的左右上角从地上挑起哈达。接着是第四段。

老人家以前有一大一小两个牛皮船,大的用于运输,小的用于打鱼,现在牛皮船和老人一起都“退休”了。“因为我年龄大了,背不动牛皮船,就给孩子们教教舞步、唱唱歌。”

扎桑老人对自己的渔民身份没有丝毫的自卑心理,反而充满自豪感。他说,我们是西藏的渔夫之祖贝莱赞巴的化身,旧西藏歧视渔夫和铁匠等所谓“低贱”的底层劳动人民,扎桑老人说,在西藏人们有一种说法,刚猛的腰刀经过名铁匠的锻造变得温婉敦厚;腥气十足的泥水鱼经过渔夫出身的名厨精心烹饪,变得美味可口。

峻巴村出产丰富,农业、手工业、渔业,都是经济来源。村里60岁以上的老人有50多人,按照扎桑老人总结:“村里人喜欢吃生鱼浆,生鱼浆伴辣椒吃糌粑团特别下饭,西藏江河里的渔获把我们渔村人养得身强体壮。可以把牛皮船舞跳得很久很久。你知道牛皮船的故事吗?”

这牛皮船可就有说头了。

虽然牛皮船的构造其实很简单,用木做船架、牛皮做船体,一般船身长3米多,高1米、宽2米左右,一只船至少要用两张牛皮(不限于牦牛皮)缝制,每船可载10人左右,适合于西藏河流的特点,它吃水浅,牛皮入水,一经泡浸,便发软,有弹性,对水中暗礁等物耐撞击、磨擦,牛皮船轻便灵活(重量只有30~40公斤),船工可随时搬来搬去,船随人行,遇水撑舟、上路背在肩上,十分方便。

中国的舟船文化历史悠久。商代已造出有舱的木板船,汉代的造船技术更为进步,船上除桨外,还有锚、舵。唐代,李皋发明了利用车轮代替橹、桨划行的车船、桨划行的车船。宋代,船普遍使用罗盘针(指南针),并有了避免触礁沉没的隔水舱。同时,开始出现大型船舶。中国古代航海造船技术在国际上处于领先地位。

在今天的四川省金沙江巴塘段有个非常著名的地方叫竹巴龙,意思是牛皮舟船夫聚集而成的村落,曾经是船运非常发达的地区。这个地方跟后文将谈到的大金川很近。

据说很早以前牛皮船就是大金川流域最为古老的水上交通工具。关于牛皮船的记载最早见于《旧唐书》卷197《东女国传》,“其王所居名康延川,中有弱水南流,用牛皮船以渡”。金川特殊的地域是造就牛皮船的客观条件。大金川江自北向南把平畴沃土金川一分为二,河流终年流量巨大,且河面宽阔,建桥难,架索也难,若用木船,庞大笨重,还必须选择固定的口岸。形势所迫,牛皮船就应运而生了。

粗看上去,牛皮船的形状有些像藏传佛教寺院内的大铜锅,口径六尺左右,用牛皮、脂胶严密接缝而成。清人李心衡在《金川锁记》中这样描述:“用极坚树枝作骨,蒙似牛革,形圆如 。一人持桨,中可坐四五人,顺流而下,疾於奔马,顷刻达百里。”

牛皮船之巧,是任何舟楫都无可比拟的。其底部一般为整张牛皮,周围用三至四片牛皮拼接而成,缝合后用牛胶填缝防水,牛皮船外部还需经常打蜡,以保持船经久耐用(行家称,阉割后的牛,皮质最好,又厚又有柔性)。船的骨架是用柏树枝条或一种灌木枝条扎接而成。行驶时,船夫双脚紧蹬船底的骨架,双膝微曲抵靠船围,双手执桨,左右拨水,只有在风口浪尖或激流险滩时,才奋力直插几桨。无论一人、两人或五人、六人均可乘坐,但必须成对称保持平衡。

最大的牛皮船承载可达千斤。到岸后,船夫翻起船身,以桨为扁担,横撇于骨架上,沿岸肩负而行,仅重四五十斤,最大的船也不上七十斤。乘坐牛皮船有许多讲究。“船钱船钱,过后不言”,先交钱后上船是规矩。上船也有讲究,必须与船夫面对面而上,这样双方搀扶,即安全又保险。上船后,谁坐什么位置,由船夫安排。总之,“坐着不要动”这是乘坐牛皮船的主要戒律。

相传,古代东女国的女官高霸地位相当于宰相。黎明乘牛皮船从格尔丹寺沿河而下,风驰电掣,历危滩万道,到达康延川时,正值太阳初升,向女王报告一路考察情况,女王赞赏高霸行动快捷,并发布命令,多选牛皮船,充备军用。牛皮船成为女王十分宠爱的交通工具。在随后的千百年里,东女国的后裔就是依靠这种制作巧妙的牛皮船往来于大金川两岸。牛皮船也一度成为漂流探险者们漂流大金川的首选工具。

至于西藏峻巴的牛皮船与大金川的牛皮船谁先谁后,谁在影响谁,那只能请教专门的研究者了。

但无疑,把浑身的宝贝无私地奉献给高原人的牛——不管是黄牛、牦牛、野牛在其中所起的作用是不言而喻的。