信仰、图腾与崇拜

2014-03-28萨堵

萨堵

远古岩画上的牦牛图案

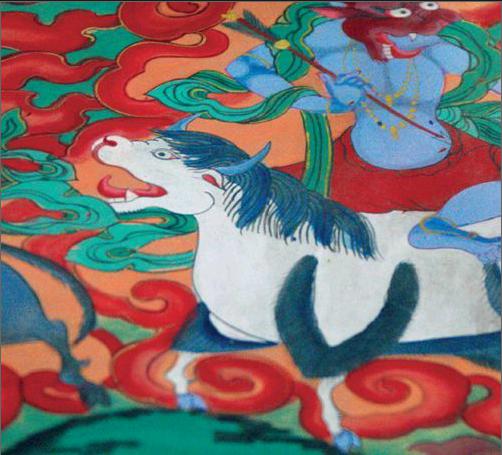

观看西藏岩画,最突出的印象是牦牛图案。它是西藏岩画中最重要、最出彩、最具代表性的图案之一,也是高原岩画艺术表现中最富于民族性格的图案之一,它的造型虽然千姿百态,但表现语言却往往朴素而简略,每幅牦牛图案,都感爱到先民们对牦牛那融入血液的深厚情感,蕴含着作画者对牦牛这种动物特有的认识、细致的观察。

岩画,顾名思义,指岩石上的图画,不过并非所有刻画或涂绘在岩画或崖画上的图画都能够进入“岩画”领域。一般而言,岩画指远古时期的族群有意识而又成规模地凿刻或涂绘在岩石上的图像,它属于人类早期的文化活动,带有明显的原始思维特征。

学者张亚莎认为牦牛岩画可以成为高原岩画的代名词。在其《西藏的岩画》一书中写道:“西藏岩画应该是青藏高原岩画系统中的一个重要的组成部分,当然,它是青藏岩画的核心部分。青藏岩画它主要有三个基本特征:一、牦牛岩画,牦牛是西藏岩画中表现数量最大、表现手法最具特色的动物物种;二、猎牧经济形态,狩猎放牧是西藏岩画中最重要的生产活动,也就是说,制作西藏岩画的这些族群应当是以‘猎牧为生的族群,而猎牧的主要动物是牦牛;三、突出的是本教文化特色,西藏本教央画有一套符号系统,其中最具普遍性而又最具代表性的应当是‘雍仲符号。以‘牦牛、猎牧、雍仲为标志的西藏岩画,如果再概言之大概就只能称之为‘牦牛岩画。牦牛既然是高原动物最有特色的生物种群,牦牛岩画大概也可以成为高原岩画的代名词,或者岩画中较多地出现了牦牛图像,我们都可以把这些岩画归入青藏高原岩画体系。”

这三个基本特征,在加林山岩画中,表现得淋漓尽致。加林山岩画位于尼玛县绒玛乡约三公里的小丘陵上,属于地表大石类岩画。其中,牦牛图案是加林山岩画中最重要、最具代表性的图像。画中的牦牛图案浑圆厚重,四肢短粗有力,头部小而尾大,牛角呈圆形,拱背垂腹,呈现出勃勃的生命力,牦牛表现注重抓大势,线条简明扼要,生动活泼。狩猎题材的表现同样凝练简朴,无论是骑猎者还是徒步猎手,人的表现仅用一个简单的“十”字或“大”字表现,但猎手与猎物的关系,以及他们的动感却表现得十分的生动。而且在加林山岩画中,出现了雍仲,太阳、新月、圆圈等象征性符号系统,虽然是西藏岩画中最古老的部分,但这套符号系统几乎贯穿了西藏岩画的始末。

狩猎牦牛不仅是先人们重要的生产方式,经发展后,还成为了吐蕃时期接待宾客的一种特殊礼节。《新唐书·吐蕃传》称:“其宴大宾客,必驱牦牛,使客自射,乃敢馈。”《吐蕃传》所描述的吐蕃人待客的这个习俗,包括了驱赶牦牛和客人自射的内容。文字记载是枯燥的,在2002年青海省海西州郭里木乡吐蕃时期的墓葬中出土的彩绘棺板中,栩栩如生的绘着客射牦牛的情节。在彩绘中,中心人物是一位张弓搭箭的男子,弓箭所对的牦牛被拴系于树干,伏卧于地。射牛者头戴虚帽,足踏一方小垫毯。其余5人半围着射牛者。他身后的人物一手持弓,一手取箭待射。上方有二人袖手观看,一人手捧杯盘,一人执酒壶侍奉。从画面分析,驱赶牦牛,使客自射在画上明确地表现为一种仪式,射牛者足下的方毯表明了他大宾客的身份。

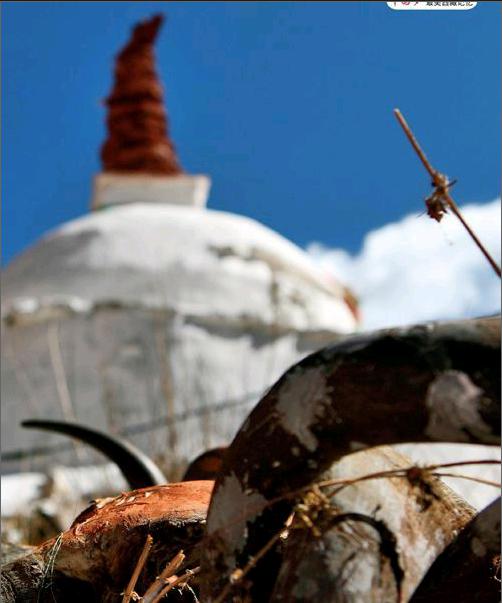

牦牛角崇拜

牦牛头上一对粗壮的犄角,自它们被人驯服以来就派上重要的用场。先是早期人类最原始容器之一,可用于饮水、挤奶、或存放剩余食物等,后来成了牧人挤奶的专用器物,被称为“阿汝”。据老人说,阿汝之名来自古老的牧区,是早期的牧人在他们还没学会制造铁木容器之前的常用器皿,其特点是取材加工方便,至今牧区仍然在使用这种器皿。二是实用性特别强,结实耐用,携带方便,不变形,不生锈。作者在翻越定结县萨尔乡到陈塘镇海拔4900米的尼拉山时,就在山顶祭祀山神“阿妈折姆”的祭台看到用这种用牛角做成的酒具。当地的牧民在徒步经过此地时,若有可能,都要向牛角内注入青稞酒,以祭礼山神“阿妈折姆”。

在藏族人使用“阿汝”器皿时,也相容不悖的存在着牦牛角崇拜。牦牛角崇拜,实际上是牦牛图腾崇拜的变异形式,崇拜牦牛某些器官,将它作为神器,是牦牛被神化以后,人们借助牦牛图腾的神力达到禳除灾魔的作用。格萨尔用神兵收服红铜解野牦牛后,“拿野牦牛的头和角,作了霍尔黑魔姜国门的招魂物,把它们放在奔木惹山(阿尼玛卿山)的北方向毒蛇奔跑的地方,以降服四方妖魔,降服十八大城”。至今在藏区很多山岭、房屋门槛上都摆置着牦牛头角,或在玛尼堆上供奉牦牛头角,也是这种牦牛角崇拜的反映。

仔细观察过卫藏地区的藏式民居的人,大都会被那大面积白色、红色或黄色为底墙面上黑色的门、窗的边框强烈的色彩所形成的强烈对比而感到好奇。黑色的窗边框在不同地方有些细微的区别,拉萨地区是直直向上,日喀则地区在加框最上方有两个直上的三角形,而普兰县的窗边框在最上方与牦牛角一样,在最上方向外撇出。无论如何,黑色边框寓意为“牦牛角”,能挡住在尘世间飘荡的对人有害的“精灵”,传说又能给人带来吉祥。原始的牦牛图腾被简化为牛角,这种简练、概括的艺术形象,装饰性极强,建筑物不分等级均可应用,成为统一藏式建筑风格的主要因素之一。它不仅加大了门窗的尺度,还与藏式建筑的收分墙相互呼应,增强了建筑造型的稳重、庄严感,颇有独到之处。

而野牦牛角则常为寺院的镇寺之宝,相传扎达县托林寺十三件镇寺之宝中,就有野牦牛角,叫“噶巴拉野牦牛角”,它与其他的镇寺之宝,大鹏鸟的嘴、海羊玛莫卓的蹄子、格萨尔马的衬垫、亘古羊胸、珠莫的织造场、防冰雹白海螺、益西魏的头盖骨、格萨尔的经卷、马头明王金刚杵橛、天生极铁、纯金能仁佛。在错那县的扎同寺中,也有个镇寺的牦牛角。牦牛角不大,不长,唯一特殊的是在牦牛角上有个火漆印。由于语言的原因,对此也不能深入的多加了解。

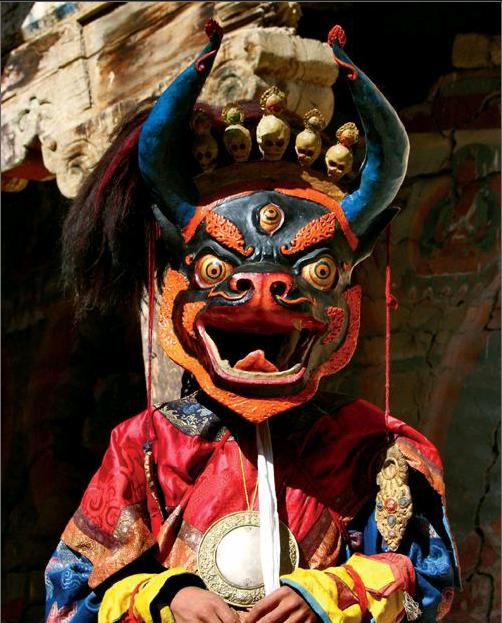

野牦牛角还用在西藏的黑巫术中,其过程充满着原始“萨满”的味道。西藏的宁玛派僧人将敌人的物品,装入牦牛角内施行一种叫牦牛角恶咒法的巫术。

在张澄基先生翻译的《米拉日巴尊者道歌集》中,米拉日巴大师也有牦牛角施行法术,牦牛角可以和尊者说话,尊者还可以钻进牦牛角中去。