普通高校女生体育锻炼习惯培养实验研究

2014-03-01周惠娟

周惠娟

普通高校女生体育锻炼习惯培养实验研究

周惠娟

我国在校大学生中女生人数已超过半数,其体质状况持续下降令人担忧,因而大学女生体育锻炼习惯的培养成为学校体育工作的重要内容。通过本校教学实验研究大学女生体育锻炼习惯养成的条件和效果,不难发现,大部分学生余暇用于上网的时间大于体育锻炼的时间;对学生体育锻炼进行合理的引导和一定强制的监督能够有效使学生体验到体育锻炼带来的益处;体育社团中学生伙伴关系有助于维持学生锻炼的习惯;学生习惯养成后进行自觉锻炼,能在一定时间上维持自身体质处于较好水平。

女大学生;体育锻炼习惯;培养

一、研究背景

中国学生体质与健康研究组每五年提交一次的《中国学生体质与健康研究报告》(1995—2010年),显示我国青少年体质已经全面下降,这引起了教育学者的普遍关注和广泛讨论。2005年6月,曾任教育部长的教育家何东昌在致信胡锦涛总书记时指出,应试教育导致师生的精力集中在频繁的作业和考试上,使学生负担沉重,许多学生睡眠严重不足,课余文体活动被挤掉,过重的学习负担极大损害了青少年的身心健康。学生的近视率在城市初中达60%,高中达80%。

2006年8月,教育部体卫艺司司长杨贵仁对媒体宣布,调查显示,最近20年中国青少年体质在持续下降。2006年12月23日,在全国学校体育工作会上,陈至立透露,青少年学生的部分体能素质指标近20年来持续下降,超肥胖学生的比例迅速增加,城市中超重与肥胖的男生已接近四分之一,中学生的视力不良率已经超过了三分之二,大学生的视力不良率高达83%。在2005年高校招生中有85%的考生报考专业受限,在近两年的征兵工作中,有63.7%的高中毕业生因体检不合格被淘汰。[1]这一严峻的状况引起中共中央高度重视,2007年5月7日,中共中央、国务院发布《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,简称“中央7号文件”,是学校体育工作的重要纲领性文件。

然而我国学生在大学前阶段受到高考升学的压力,并不能完全执行文件要求。北京市的数据显示,2010年北京市学生每天体育锻炼时间超过1小时的仅为24.3%,其中初中学生达到1小时的为30.7%,高中学生为19.5%。[2]上海市的数据显示,2010年上海市大中小学生中约七成每天锻炼不足1小时,其中大学生为91.08%,高中生为81.73%,初中生为72.95%,小学生为53.37%。[3]

2012年5月发布的《中国城市儿童户外活动蓝皮书》中的调查显示,全球儿童平均室外活动时间为3.14小时,我国孩子为0.86小时,在14个主要国家中倒数第一,我国小学生平均每天睡眠时间(8.84小时)不足9小时,而全球儿童平均每天睡眠时间为10.14小时。[4]人民网2012年9月28日报道,2012年8月北京大学学生军训期间,仅两周内,近3500名学生中就有1298人生病,累积看病达到5649人次。军训第6天,一天内有705人生病。[5]由此可见,“中央7号文件”执行五年后,学生体质并没有改观,而是持续下降。

大学阶段的学生虽然学业压力减少,但此时身体已基本完成青春期发育,其身体的体型、体质已基本定型,希望仅仅依靠一周一次的体育课就提高学生身体素质是不符合运动训练基本规律的,因此也是不能达到效果的。只有学生养成自主运动锻炼的习惯,在课余时间主动锻炼才能提高身体健康水平。

相对于男生天性的活泼好动,女生在体育锻炼的自主意识上更差一些,已有的关于女生体育锻炼行为的研究集中在描述统计方面。研究显示,女生进行体育锻炼的频度不高,多数学生的锻炼频度低于1997年国家体育总局规定的我国体育人口的基本标准,即“每周参加体育活动不低于3次,每次活动时间30分钟以上”;影响女生体育锻炼行为的原因排在前列的为“缺少时间”、“缺乏场馆”和“缺乏组织”、“不喜欢”等。[6]目前,关于改善这一状况的干预实证研究较少,在为数不多的实证研究里,对实验的理论依据及实验设计言之不详,实验结果的长期持续效果也缺乏验证。

二、研究方法与研究对象

1.研究方法

问卷法:通过问卷了解学生运动锻炼的基本情况。

量表法:采用《主观锻炼体验量表》(The Subjective Exercise Experience Scale)测量体育锻炼刺激产生的积极的情绪状态、消极的情绪状态和主观上的生理消耗三方面的主观体验,量表由McAuley和Courneya编制。情绪状态是影响一个人心理健康的重要方面,国内外众多运动心理学家都在致力于身体锻炼的情绪效应及其相关问题的研究,实验研究中学生身体锻炼的及时情绪反应对其后的持续锻炼行为有重要的相关影响。量表检测表明积极幸福感分量表所解释的方差为19.60%,内部一致性信度为0.86;心理烦恼分量表所解释的方差为7%,内部一致性信度为0.85;疲劳分量表所解释的方差为39%,内部一致性信度为0.88。[7]量表信度符合研究要求。

数理统计法:对问卷中的主要问题进行分类统计处理,进行一般性描述;对比实验班与对照班的《国家学生体质健康标准》测试成绩。

实验法:对实验对象进行一系列体育锻炼的组织干预,与对照班进行比较,考察实验结果。

追踪研究:实验结束一年后回访实验对象,了解实验效果的持续影响。

2.研究对象

以中华女子学院2010级三个自然班为对象,学生均为女生。其中一个班为33人的对照班,两个班为实验班,分别为31人、28人。

三、实验设计与结果

1.实验设计

行为心理学认为,人的行为变化是一个连续的、动态的、逐步推进的过程,在不同的行为阶段,每个改变行为的人都有不同的需要和动机,对目标行为会有不同的处理方式。行为分阶段转变理论模型在国际上已经成为应用十分广泛的行为改变理论模型之一,最初用于吸烟行为的干预研究,以后涉及广泛的领域。该模型认为人的行为变化不是一次性的事件,而是一个渐进的和连续的过程,是由五个不同阶段构成的。第一个阶段为前意向阶段(或称为无准备阶段),第二个阶段为意向阶段(或称犹豫不决阶段),第三个阶段为准备阶段,第四个阶段为行动阶段,第五个阶段为维持阶段。[8]

就锻炼习惯养成来说,处在第一阶段的学生不认为自己有养成锻炼习惯的必要,或有部分人以往有锻炼减肥失败的经验,认为自己没有可能坚持下去。处于第二阶段的学生希望通过锻炼强健身体或缓解压力,却迟迟不行动,认为锻炼需要换衣服,锻炼之后需要排队洗澡等很麻烦。实验研究中,教师需要通过引导和教育使学生尽快从这两个阶段进入第三个阶段,并带领学生完成第四和第五个阶段。

在实验进行时,研究对象为大学二年级第二学期学生,按照本校体育教学培养方案,学生采用选项教学,即三个班的学生都是自主选择喜爱的项目进行学习的。对照班实行普通教学计划,每周一次体育课,实验班除体育课外,再增加两次课外活动,其中一次有教师指导,另一次由学生体育社团组织,持续15周。

基于行为阶段转变理论模型,在试验中通过五个步骤和方法来对实验班学生体育锻炼行为进行干预和指导。

首先,意识提高。在第一周向学生讲解健康知识,并列举缺乏锻炼及不良生活习惯可能的后果,使学生提高对不良行为及其结果的感知,了解体育锻炼、养生的思路和方法。

其二,减轻痛苦。在第二周学生锻炼后身体出现疲劳反应(如肌肉酸痛等)、产生负面情绪等情况时,可适当安排减少运动量,教会学生运动后采用互相放松按摩的方法来减轻身体疲劳反应,让有经验的学生(校队队员、社团干部等)现身说法介绍感受。

其三,考勤监督。每周的体育课、活动辅导课和学生社团活动都进行考勤监督,使学生在15周内必须出勤,不得擅自旷课请假。

其四,中期奖励。在第八周时设置一些测验项目,对比以前成绩使学生体会到进步的成就感,对进步较大的学生进行适当奖励。

其五,关系帮助。在整个实验过程中强调小组互助,并且开放咨询途径,老师和有经验的学生都有义务解答学生的问题。

实验前和实验后对实验班和对照班进行自制问卷和使用《主观锻炼体验量表》进行调查,查看实验结果。实验结束后一年,即学生进入大学四年级第一学期阶段进行追踪回访,比较学生年度《国家学生体质健康标准》测试成绩查看实验的持续效果。

2.研究结果

(1)问卷结果

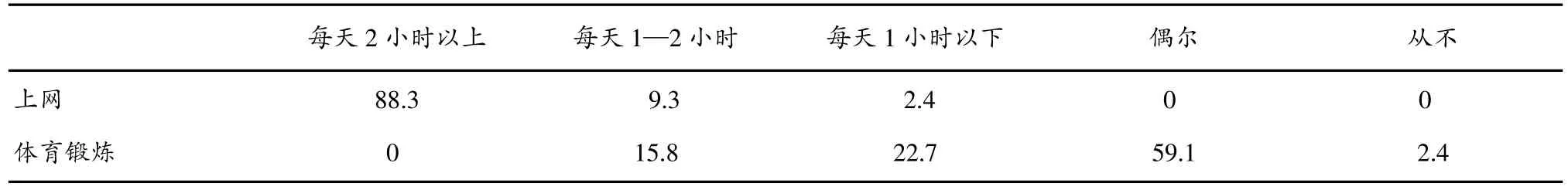

通过问卷了解到,中华女子学院女生体育锻炼的基本状况基本符合已有的相关研究,学生虽然对体育锻炼的重要性有较好的认识,但身体力行有锻炼习惯的人并不多,在余暇时间的活动内容选择方面,上网时间大大超过体育锻炼时间(见表1)。

表1 余暇时间上网与体育锻炼时间对比(%)

(2)主观锻炼体验量表对比

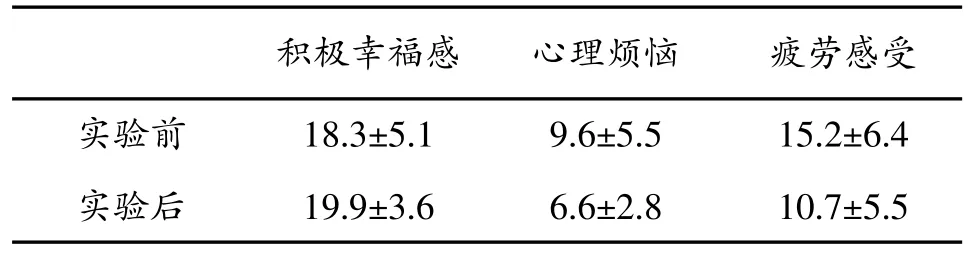

本量表从三个维度即积极幸福感、心理烦恼、疲劳感受考察学生体育锻炼后的自我感受,数值越高代表这一维度的感受越强烈。实验班学生在实验前后分别测量一次,对比实验前后学生体育锻炼后的主观感受。

表2 实验班学生实验前后主观锻炼体验量表各维度得分对比

实验后学生在锻炼后,其积极幸福感会有提高,且心理烦恼和疲劳感减弱,说明学生体会到锻炼带来的愉悦感,而且身体耐受疲劳的能力也得到了提高(见表2)。

(3)体质健康测试成绩对比

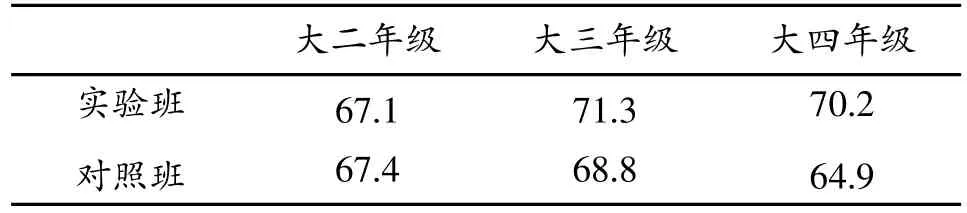

从本校年度《国家学生体质健康标准》测试数据库中抽取实验班与对照班学生的成绩进行比对,观察实验班与对照班学生体质健康测试成绩的变化。

表3 实验班与对照班学生大二年级至大四年级体质测试平均成绩对比

本校测试时间安排在每年的10月,可以看出在实验前(大二年级测试时)对照班与实验班成绩没有显著差异,大三时实验班与对照班成绩都有所提高,实验班提高更多,大四时对照班明显下降,实验班下降较少,实验班成绩明显好于对照班。可见,实验对学生体质的影响具有持续效果(见表3)。

(4)追踪访问情况

在实验结束后一年,即学生进入大四年级第一学期时,对实验班和对照班的学生进行电话回访。研究对象中有9人未联系到,其中对照班4人,实验班5人,对象缺失率为9.8%。通过电话访问学生进行体育锻炼状况。

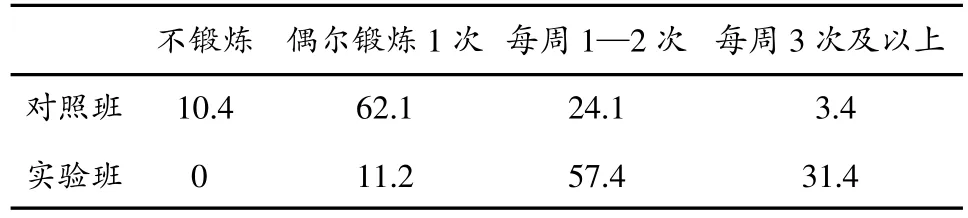

电话访问中了解到,到了大四年级,实验班完全不锻炼的学生没有,大多数学生每周有1—2次的锻炼,有40.7%仍然跟随原来的体育社团定期活动,而对照班的学生大部分只是偶尔锻炼1次。问及减少锻炼时间的原因,主要为没有时间(为了实习或考研);问及坚持锻炼的原因,主要为锻炼能使自己愉快放松(见表4)。

表4 实验班与对照班进入大四第一学期后体育锻炼频度对比(%)

四、结语

叶圣陶说:“积千累万,不如养个好习惯。”俄国著名教育家乌申斯基亦说:“好习惯是人在神经系统中存放的资本,这个资本会不断增长,一个人毕生就可以享用它的利息;而坏习惯是道德上无法偿清的债务,这种债务能以不断增长的利息折磨人,使他最好的创举失败,并把他引到道德破产的地步。”所谓习惯是自动化了的反应倾向、活动模式或行为方式,是在一定时间内逐渐养成的,教育就是习惯的培养。锻炼习惯培养的实质是改变人的行为模式,人天性中都有惰性,处于已经成人期的大学生行为模式的改变更难于成长期的儿童,改变行为模式的有效方法就是用一种新的习惯去代替旧的习惯。然而行为习惯与思维习惯紧密相连,人的思维最终决定外在行为,行为的改变并非一次性的,需跨越一系列的阶段,没有计划的干预,人们会停留在早期的行为阶段,有效的行为改变是一个渐进的过程,因此锻炼习惯培养须经历激发动机、转变意识、授智育技、建立模式、定型维持五个阶段,这样,在内心转变和外界监督的共同作用下才能形成持续稳定的效果。

大学阶段是促使学生形成良好体育锻炼习惯的关键时期,应给予正确的引导。大学时期,学生的生活、学习和人际关系都会发生很大变化,学业方面不再有高考的压力,生活上远离父母,缺乏约束,自控力不强的人很容易沉迷网络,饮食作息不规律,严重影响健康,引导学生形成以体育锻炼抗击惰性的生活方式是积极的解决途径。

在女生锻炼习惯培养的具体实施中,学校体育要通过科学合理的方法帮助学生养成锻炼习惯,引导、激励、建立、监督、维持是较为合理的步骤。加强体育场馆的建设与管理,提高场地设施的服务,增强便利性,有利于促进女生进行体育锻炼。

思想的转变得益于体会到体育锻炼带来的好处。习惯源自自觉,但起始于强制,如果在大学阶段对学生体育锻炼进行足够长时间的半强制性监督,方式方法合理,让学生体会到体育锻炼带给自己的益处,就能使学生主动自觉地养成锻炼习惯,形成锻炼习惯后,对体质健康水平有持续的良好影响。

体育社团是促进学生养成锻炼习惯的良好途径。学生在社团中结识有共同兴趣的伙伴,对坚持锻炼有促进作用。但学生社团组织如果发展得不好就很容易逐渐消亡。本研究实验中,教师对学生体育社团进行了一些指导,并对社团组织活动进行了支持,使社团活动持续进行,因此产生了较好的效果。所以大力发展和支持学生体育社团,对女大学生锻炼习惯的养成有良好的作用。

[1]陈至立.切实加强学校体育工作,促进广大青少年全面健康成长——在全国学校体育工作会议上的讲话[EB/OL].http://edu. people.com.cn/GB/5228832.html,2006-12-29.

[2]北京市卫生局.北京市发布《北京市2010年度卫生与人群健康状况报告》[EB/OL].http://www.bjhb.gov.cn/wsxw/201107/ t20110704_36550.htm,2011-07-04.

[3]邹娟.沪学生体质报告:逾12%肥胖[EB/OL].http://www.dfdaily.com/html/3/2011/12/4/708556.shtml,2011-12-04.

[4]《中国城市儿童户外活动蓝皮书》调查状况发布[EB/OL].http://learning.sohu.com/20120601/n344615510.shtml,2012-06-01.

[5]尹若雪.大学生体质连续25年下降[EB/OL].http://paper.people.com.cn/smsb/html/2012-09/28/content_1120556.htm?div=-1,2012-09-28.

[6]姜晓珍.影响大学生体育锻炼习惯形成因素的研究[D].内蒙古师范大学硕士学位论文,2003.

[7]陈飞旻.大学生主观锻炼体验量表的修订[J].南昌教育学院学报,2011,(5).

[8]杨廷忠,于文平,黄丽.行为改变的一种策略和方法:行为分阶段转变理论模型介绍[J].中国行为医学科学,2002,(3).

责任编辑:杨春

Experimental Research into Cultivating the Habit of Doing Exercises of Female College Students

ZHOU Huijuan

While the number of female students exceeds the number of male students in colleges,cultivating exercise habits for women college students has become essential work in collegiate physical education because of the worrying physiques of college students.This study reveals the necessary conditions and possible outcomes of female college students cultivating habits of doing exercises by didactic experiments and research.The results prove most college students use their spare time to surf the Internet rather than exercise,thus rational guidance and mandatory supervision,as well as participation in sports associations,will be of great help for students to further develop the benefits of exercise and maintain exercise habits at the same time.Self-motivated exercise habits will definitely lead to better physical condition of students.

female college students;habit of doing exercises;cultivation

10.13277/j.cnki.jcwu.2014.04.019

2014-04-20

G82/89

A

1007-3698(2014)04-0110-05

周惠娟,女,中华女子学院体育部讲师,主要研究方向为体育课程教学论、学生体质健康。100101

本文系中华女子学院2011年青年课题“女大学生体育锻炼习惯培养研究”的研究成果,项目编号:KG11-04010。