大学生手机依赖与人格特质的关系研究

2013-11-07何华敏夏文芬

葛 缨,何华敏,夏文芬

(重庆文理学院 教育学院 中地共建认知与心理健康实验室, 重庆 永川 402160)

大学生手机依赖与人格特质的关系研究

葛 缨,何华敏,夏文芬

(重庆文理学院 教育学院 中地共建认知与心理健康实验室, 重庆 永川 402160)

采用自编大学生手机依赖问卷(MPRQ)和艾森克人格问卷(EPQ)对863名大学生进行调查,探讨大学生手机依赖与人格特质之间的关系,结果发现:⑴手机依赖问卷包括事实行为、行为倾向、认知、情绪和意志五个维度。⑵是否为学生干部和使用手机时间分别在手机依赖上差异显著。⑶被试在内外向、精神质上得分高于全国常模,在神经质上与常模持平,在掩饰性上低于常模;不同性别及是否独生子女在人格特征上差异显著;是否学生干部在精神质上有显著差异;使用手机时间在内外向上差异极其显著。⑷手机依赖与人格特质存在相关性。⑸人格特质对手机依赖有回归效应。这说明不同身份(学生干部/非学生干部)与不同手机使用时间的大学生在手机依赖上存在差异,不同类型(不同性别、是否独生子女、是否学生干部、不同手机使用时间)被试有不同人格特质;大学生手机依赖与人格特质之间存在密切关系,人格特质的神经质、精神质对手机依赖有正向预测作用,掩饰性对手机依赖有负向预测作用。

大学生;手机依赖;人格特质

现代生活节奏快,信息交流频繁,手机的使用越来越普遍,越来越多的人对手机有了依赖心理。有研究显示,57.4%的大学生当手机无法正常使用时会感到惶恐不安[1]。大学生是一个最具有代表意义和社会影响力的群体,他们容易接受新事物,也容易受新事物的影响。越来越多的大学生使用手机并逐渐依赖手机这种间接的交流方式,从而成为最大的手机使用群体。

“手机依赖”也称“手机综合症”“手机成瘾症”等,目前没有统一的定义,多为描述其具体的表现。如“指个体因为使用手机行为失控,导致其生理、心理和社会功能明显受损的痴迷状态”[2]。“手机依赖的主要表现是对手机的过分依赖,手机使用多不一定就是手机依赖,关键在于是不是健康地使用手机”[3]。尽管目前概念尚未统一,但较一致的观点都认为手机依赖属于“行为成瘾”的范畴,是一种强迫性依赖行为[4-5]。这种依赖并非是对手机本身的依赖,而是指人们手机使用行为的失控,从而给个体带来整个心理过程的偏离现象。“行为成瘾”新近首次被最新的美国精神障碍诊断与统计手册第五版(Diagnostic and Statistical Manual of Disorders, Fifth Edition, DSM-V)[6]承认,而另一行为成瘾的重要内容“网络成瘾”[7]也一并被写入手册的附录中。尽管如此,但“手机依赖”的正式界定还有待研究的深入与发展。

手机依赖的研究始于2001年,国内外陆续取得一些研究成果,研究对象大多为大学生群体。对于手机依赖的测量,最早的工具是Bianchi和Phillips编制的《手机问题使用量表》(Mobile Phone Problem Usage Scale, MPPUS)。它包含27个项目,涉及耐受性、逃避问题、戒断性、渴求性以及社会、家庭等产生的消极生活事件五个方面。该量表强调对手机使用不当的内涵分析[4]。随后Billieux,Van Der Linden和Rochat又针对手机问题使用进一步补充,编制了《手机问题使用问卷》(Problematic Mobile Phone Use Questionnaire, PMPUQ),共30 个项目涉及四个维度:超限使用、危险使用、财经问题和依赖症状[5]。

Leung基于美国精神障碍诊断与统计手册第4版(DSM-IV) 中有关成瘾的诊断标准编制了由17个项目组成的《手机成瘾指数量表》(Mobile Phone Addiction Index, MPAI),包括四个维度:失控性(指使用者在手机上花费大量时间而不能自控)、戒断性(指无法正常使用手机时出现挫败的情绪反应)、逃避性(指利用手机逃避孤独、焦虑等现实问题)和低效性(指过度使用手机影响到日常生活学习的效率)[8]。

国内已有测量工具中,徐华等根据美国《精神疾病诊断和统计手册》第四版中对物质依赖的诊断,编制了以耐受性、戒断性、社会功能和生理反应四个维度的《手机依赖量表》(Mobile Phone Dependence Inventory,MPDI)[9]。师建国借鉴临床经验,在Young 的《网络成瘾量表》(Internet Addiction Test,IAT)的基础上编制了手机依赖的诊断量表,包含9个项目,确定满足5个项目或以上为依赖[2]。

杜立操等[10]根据依赖成瘾理论,并参考相关网络成瘾量表中的量表框架编制了《手机依赖倾向问卷》(Mobile Phone Dependence Questionnaire,MDQ),包括25个题项,四个维度:去断性、突显性、强迫性和神经性 。2012年,韩永佳根据手机依赖与网络成瘾的相似性,参考相关网络成瘾资料,确定了15个项目三个维度(冲突性、戒断性、生理反应)的《大学生手机依赖量表》[11]。

纵观已有手机依赖测量工具,由于手机依赖缺乏统一的概念界定和清晰的诊断标准,会发现测量工具的结构维度还无法准确划定。他们从开始着重“使用不当”内涵的分析,到参考与借鉴物质成瘾、网络成瘾的理论及标准来建构维度,显示出在不断丰富“手机依赖”概念含义的基础上,有必要多方位、多角度地探究手机依赖的项目分析。

在手机依赖的影响因素中,已有研究表明人格特质是一个重要的因素。Phillips,Butt 和Blaszczynski在调查手机使用和“大五”人格关系中发现,外向型的人有更高的手机使用频率,主要在手机通话和短信服务上,而亲和性低的人则更喜欢手机游戏[12-13]。

国内研究中陈少华[14]、秦曙[15]均考察了大学生手机短信使用与人格特征的关系,发现外倾性及高神经质个体更依赖手机,使用频率更高,一旦不能使用手机更容易出现心烦意乱的负性情绪;黄靖茵[16]探讨大学生手机短信使用情况与气质类型的关系,认为多血-粘液质对手机的依赖性相对较低,而胆汁质的依赖性则相对较大;杜立操、梁杰华则第一次采用结构式的《手机依赖问卷》探索大学生人格特质与手机依赖的关系,结果表明神经质、内外倾性对手机依赖有较好的正向预测作用[17]。

基于上述的梳理,我们发现,在手机依赖与人格特质关系的深入研究中,还需进一步拓展思路,挖掘与丰富手机依赖概念内涵,提高手机依赖测量工具的内容效度,探索手机依赖与人格特质的关系。

据前所知,业界对手机依赖属“行为成瘾”已基本达成共识,并强调过度使用,伴随心理和生理反应,其中心理反应中着重情绪和行为的反应。个体心理过程是一个整体,贯穿知、情、意、行,手机依赖应表现于心理过程的各个方面,但已有概念分析中少有涉及认知与意志的内容。因此,本研究尝试从心理过程的整体入手,探寻手机依赖在个体知、情、意、行各个方面的反应。本文将手机依赖定义为:由于过度滥用手机而导致使用者出现知、情、意、行整个心理过程偏离的状态。

据此,提出研究假设为:从个体心理过程角度构建手机依赖调查问卷,考察大学生的手机依赖状况,并结合人格变量探讨手机依赖与人格特质的关系,从而帮助大学生更好地完善人格,维护大学生的身心健康。

一、对象与方法

(一)对象

样本1:《大学生手机依赖调查问卷》预测问卷调查对象,重庆文理学院在校大学生40名。

样本2:构建正式问卷对象,来自全国各地高校500人。其中100人在一个月后再次施测,数据用于重测信度分析。

样本3:问卷正式调查对象,在重庆、黑龙江、河北、陕西、北京等地随机抽取350名大学生,有效问卷323份。其中男生161人,女生162人;独生子女159人,非独生子女164人;学生干部116人,非学生干部207人;使用手机1~2年的66人,2~3年的123人,超过3年的134人。

(二)工具

1.艾森克人格问卷(EPQ)

该问卷共有85个项目,陈仲庚于1983年修订,由4个互不相关的独立分量表组成[18]。这4个量表分别是:E量表,测量内向-外向;N量表,测量神经质或情绪稳定性;P量表,测量精神质;L量表,测量掩饰性。其中E量表和N量表都是双极量表,分数高与分数低都有意义,但两极之间没有一个截然的分界,只有程度的区别。P量表是单级量表,只有P分高时才有意义,P分低被认为是正常。L量表原本为一个效度量表,测量回答问题的真实性,同时,它本身也代表一种稳定的人格功能,可测量社会纯朴性。

各量表的分半信度在0.34~0.77之间,间隔一个月的重测信度在0.67~0.92之间,有较高的可信度。因素分析的结果表明该测验有较为理想的构想效度,同时临床研究结果也表明该测验具有较好的临床效度。该测验适用于16周岁以上,具有小学以上文化水平,没有可能影响测验结果的严重生理缺陷的群体。

2.大学生手机依赖调查问卷(Mobile Phone Reliance Questionnaire)

自编手机依赖调查问卷,分为手机使用基本情况与结构问卷两部分。结构问卷部分在调查和访谈的基础上,初步编制五级预测问卷,确定认知、情感、意志、事实行为、行为倾向5个维度,共38个题目。

对样本1的数据进行鉴别力分析,剔除鉴别力低的题目11项,得到有效题目26个。然后再对样本2的前半数据(n=250)进行探索性因素分析,最后共抽出5个因素,仍命名为事实行为(指在生活中已经形成或经常发生的行为)、行为倾向(在某种情境下发生某种行为的趋势和可能性)、认知(对自己手机使用状况的认识)、情感(在不同情况下能否使用手机的情绪体验)和意志(对自己使用手机的意志控制),26个题目,解释总变异的62.68%,组成正式的《大学生手机依赖调查问卷》。该问卷各个维度上的α系数在0.702~0.854之间,整个量表的α系数为0.907,重测信度为0.710~0.823。问卷采用五级记分(从“从不这样”到“总是这样”依次计1分、2分、3分、4分和5分)。

最后用样本2的后半数据(n=250)进行验证性因素分析,结果χ2/df=1.89,RMSEA=0.007,NFI=0.90,NNFI=0.92,CFI=0.93,IFI=0.93。拟合的指标较好,说明问卷的因素抽取比较理想。

(三)统计分析

采用SPSS16.0和AMOS14.0软件对所有的数据进行分析。

二、结果

(一)大学生手机依赖的总体情况

根据调查结果分析发现,性别、是否独生子女、是否学生干部和使用手机的时间各因素对手机依赖的交互作用不显著。因此,下面分析大学生手机依赖的一般特点,并分别对各因素进行主效应的分析。

1.大学生手机依赖的一般特点

94.6%的大学生持有手机;40.8%的大学生每月发短信在300~800条之间,主要看重的是打接电话和收发短信的功能,分别占84.2%和62.5%。大学生在手机依赖问卷及各维度上的题项均分在2.837~3.460之间,处于中等偏高水平(五点计分范围在0~5之间)。

2.大学生手机依赖各类因素情况

不同性别和是否独生子女在手机依赖总分及各维度上没有显著差异。

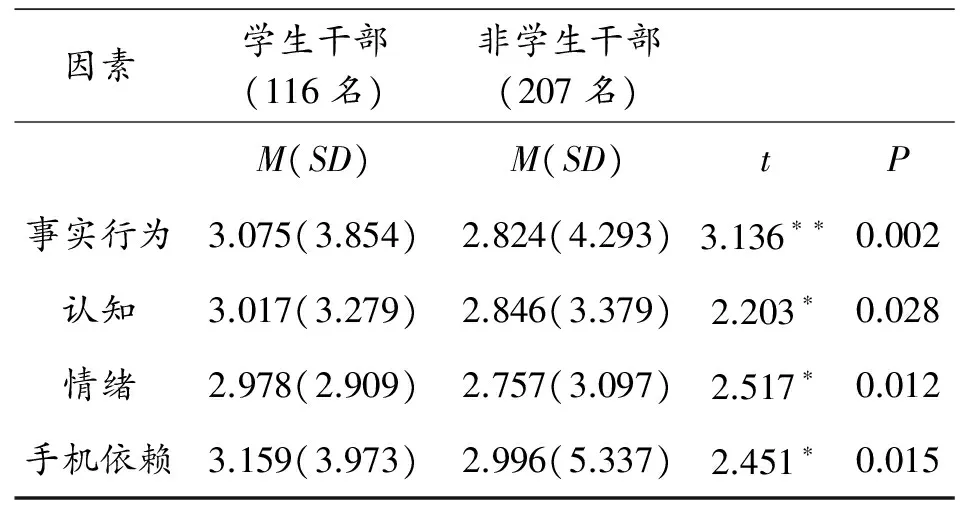

大学生是否学生干部在手机依赖总体水平、事实行为、认知、情绪上存在显著差异,学生干部得分大于非学生干部(如表1所示)得分。

表1 大学生手机依赖在是否学生干部上的差异比较

使用手机的时间在手机依赖总分及事实行为、行为倾向上差异显著(F1=3.131*,Plt;0.05;F2=3.780*,Plt;0.05;F3=3.352*,Plt;0.05)。

(二)大学生人格特质的总体情况

被试在内外向和精神质上得分高于全国常模,在神经质上与常模基本持平,而在掩饰性上则低于常模。

不同性别在内外向维度上差异不显著;在神经质、精神质和掩饰性维度上的得分差异显著(t1=-2.333,P=0.020;t2=3.183**,P=0.002;t3=-4.889**,P=0.000)。男生的精神质得分高于女生,而女生的神经质与掩饰性则高于男生。

是否独生子女在内外向、精神质和掩饰性上都有极其显著的差异(t1=2.657**,P=0.008;t2=3.136**,P=0.002;t3=-2.671**,P=0.008)。在内外向和精神质上,独生子女的得分要显著高于非独生子女,在掩饰性上非独生子女的得分则要高于独生子女。

是否学生干部只在精神质维度上有显著差异(t=2.169*,P=0.031),学生干部高于非学生干部,在其余维度上都没有显著差异。

手机使用时间在内外向上具有极其显著的差异(F=4.579**,P=0.031),使用手机时间越长,个性越外向。在其余维度上都未见显著差异。

(三)手机依赖与人格特质的关系

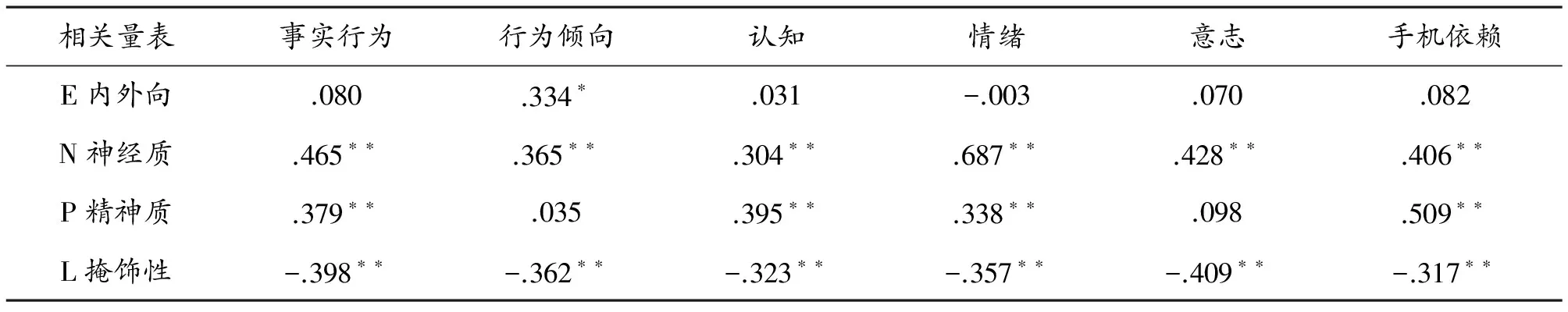

手机依赖总分及各维度与神经质有显著正相关,与掩饰性有显著负相关,手机依赖总分及事实行为、认知和情绪与精神质、行为倾向与内外向有显著正相关(如表2所示)。

表2 手机依赖与人格特质的相关表

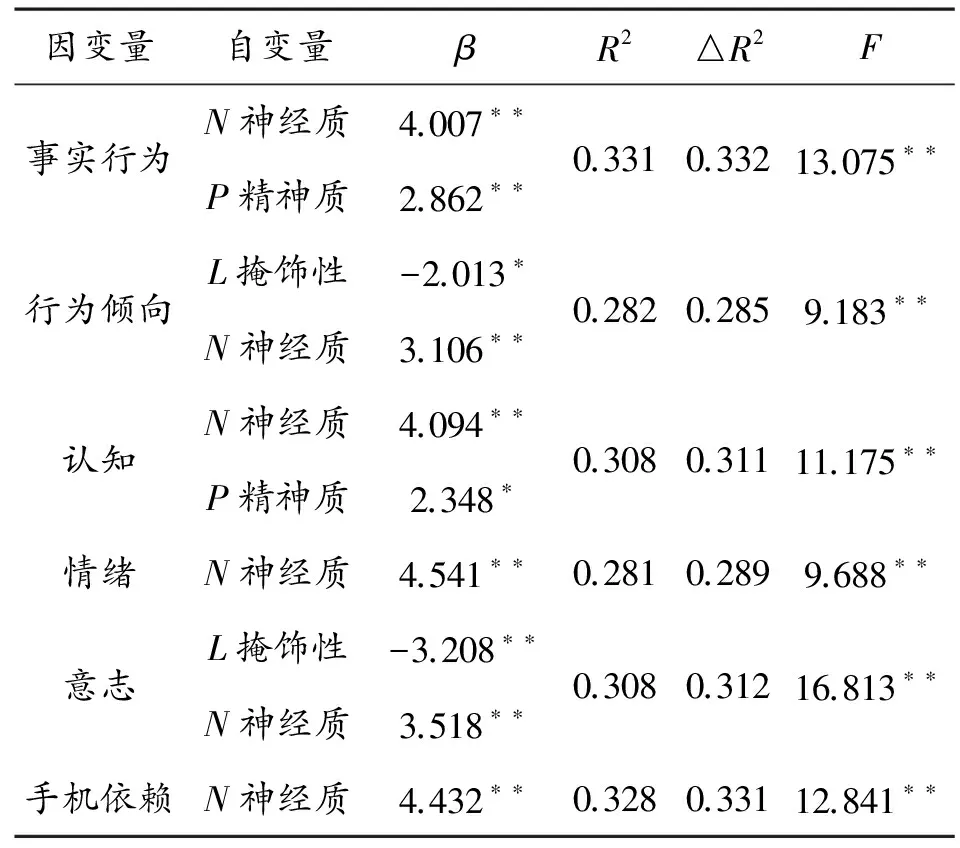

为了进一步了解人格特质对手机依赖的影响,依据表2的结论,选取相关显著的项目,以人格特质为自变量,手机依赖为因变量进行回归分析,表3结果显示:神经质对手机依赖各维度及总水平均有回归效应;精神质对事实行为、认知以及掩饰性对行为倾向、意志有回归效应。神经质与精神质有正向预测作用,掩饰性有负向预测作用。各个自变量对因变量的联合变异量在28.5%~33.3%之间。

表3 手机依赖和人格特质的回归分析结果

三、讨论

(一)大学生手机依赖的总体情况

从总体上看,大学生在手机依赖问卷及各维度上的题项均分在2.837~3.460之间,处于中等偏高水平,说明多数大学生使用手机在正常水平,但有少数大学生追求时尚和新颖,使用手机过于频繁,对手机产生了依赖。

不同性别的被试对手机依赖的各方面都没有显著差异,这与刘红、王洪礼的结果相符[19]。但有研究表明[20],在手机短信使用上,女性高于男性,可能与所用的测试工具和被试取样有关。目前对手机使用的调查没有统一的问卷与量表,难免有标准不一的问题,还有待进一步研究。

是否独生子女的被试对手机依赖的各方面都没有显著差异。虽然研究证明独生子女与非独生子女间在某些方面是有显著差异的[21],但是在手机依赖上没有显著的表现,即是否独生子女不会影响其对手机的依赖程度。

大学生是否学生干部在总体手机依赖上存在显著差异,学生干部得分要高于非学生干部。这可能是由于学生干部平时要联系老师与同学,人际交流比非学生干部频繁。黄才炎等的研究结果也显示出,手机短信为学生干部处理工作提供了极大的方便[22],也有研究证明优秀的学生干部要更乐于交往[23-24]。

使用手机的时间在手机依赖上差异显著,得分随着手机使用时间的增长呈现升高的趋势,使用时间越长对手机越依赖。在调查中发现,许多使用手机一年多的大学生认为手机只要可以打接电话就可以了,随着使用时间的增长,学生们更注重手机的娱乐功能和其他附加功能,对手机有更高的要求与依赖。

(二)大学生人格特质的总体情况

被试在内外向和精神质上得分高于全国常模,在神经质上与常模基本持平,而在掩饰性上则低于常模。说明被试群体性格总体略倾向于外向性,在正常范围内,回答真实可信,掩饰性低。

性别之间人格特质的差异,精神质上男生得分大于女生,说明男生更好交际,更冲动,爱冒险;在神经质和掩饰性上女生得分大于男生,说明女生的情绪更不稳定。由于女生更在乎别人的看法,可能受社会赞许效应的影响,掩饰性高于男生。以上结论已有相关研究的验证[25]。

是否独生子女在内外向、精神质和掩饰性上都有极其显著的差异。说明独生子女较非独生子女更外向,爱交际。但同时精神质倾向相对较高、掩饰性相对较少也表明独生子女更易以自我为中心,冷漠,冲动。这些充分反映出个性上的矛盾性:一方面希望与外界交往,另一方面又孤独、不关心他人、喜欢寻衅搅扰等。两类学生之间的差异可能是由于两者的家庭结构、家庭教养方式、同伴交往等因素的不同。以上结论与已有研究一致[26]。

是否学生干部只在精神质维度上有显著差异,且学生干部高于非学生干部,表明学生干部有更出色的人际交往能力,也更自我和有主见,不易被别人左右,这个结果符合已有研究的结论[23-24]。

手机使用时间在内外向上具有极其显著的差异,表现为随着使用手机的时间增加,大学生的性格更倾向于外向。这种差异可能是由于长时间使用手机,因此在更广的范围里与更多的人交流而产生的,也可能是由于所取被试自身的特点决定的,这一点还有待进一步的研究分析才能确定。

(三)手机依赖与人格特质关系

手机依赖的行为倾向因素与内外向相关显著,说明性格外向的大学生更依赖手机,这个结论与陈少华等人的研究结果一致[14-15],但是与某些研究的结果并不一致[3],这种情况可能是由于已有研究的研究方法、研究范围不同所致。

手机依赖总分及各维度与神经质有显著正相关,总分及事实行为、认知、情绪与精神质有正相关。艾森克认为高神经质个体一般情绪不稳定且冲动,而精神质与自我中心、创造性等倾向有关,并且精神质在8分以上才被视为异常[27],本研究被试的得分均在正常范围内。以上结果说明情绪不稳定、自我中心、有创造性的大学生可能更易依赖手机。回归分析的结果也表明,神经质可进入回归方程预测手机依赖的相应维度,可预测手机依赖的事实行为和认知,不能预测情绪,这有待进一步研究,但与前面学生干部具有高精神质且更依赖手机的结果相一致。

手机依赖总分及各维度与掩饰性有显著负相关,且掩饰性能负向预测手机依赖的意志和行为倾向维度,说明掩饰性低的被试,手机依赖程度更高。

四、结论

1.不同身份与手机使用时间的大学生在手机依赖上存在差异,不同类型被试有不同人格特质。

2.大学生手机依赖与人格特质之间存在密切关系,人格特质的神经质、精神质对手机依赖有正向预测作用,掩饰性对手机依赖有负向预测作用。

[1] 匿名.大学生手机调查——我就是不能没有手机[EB/OL].(2011-06-13)[2013-07-16]. http://jou.pccu.edu.tw/weekiy/opinion/1029/01.htm

[2] 师建国.手机依赖综合症[J].临床精神医学杂志,2009,19(2):138-139.

[3] 韩登亮,齐志斐.大学生手机成瘾症的心理学探析[J].当代青年研究,2005(12):34-38.

[4] Bianchi A, Phillips J G. Psychological predictors of problem mobile phone use [J]. CyberPsychology and Behavior, 2005, 8(1):39-51.

[5] Billieux J, Van Der Linden M, Rochat L. The role of impulsivity in actual and problematic use of the mobile phone [J].Applied Cognitive Psychology, 2008, 22(9): 1195-1210.

[6] Holden C. Behavioral addictions debut in proposed DSM-V[J]. Science, 2010, 327:935.

[7] American Psychiatric Association. R 40 internet use disorder. DSM-5 development [EB/OL]. (2012-07-09)[2013-07-16].http://www.dsm5.org/ProposedRevision/Pages/proposedrevision.aspx?rid=573JHJgt;.

[8] Leung L. Linking Psychological Attributes to Addiction and Improper Use of the Mobile Phone among Adolescents in Hong Kong[J] . J Children Media, 2008, 2(2): 93-113.

[9] 徐华,吴玄娜,兰彦婷,等. 大学生手机依赖量表的编制[J].中国临床心理学杂志,2008,16(1):26-27.

[10] 杜立操,熊少青.大学生手机依赖状况调查及干预对策研究[J].四川教育学院学报,2009,25(7):26-28.

[11] 韩永佳.大学生手机依赖量表的初步编制及信效度检验[J].赤峰学院学报:自然科学版,2012,28(1):241-243.

[12] Phillips J G, Butt S, Blaszczynski A. Personality and self -reported use of mobile phones for games[J]. CyberPsychology and Behavior, 2006, 9(6): 753-758.

[13] Butt S, Phillips J G. Personality and self- reported mobile phone use [J]. Computers in Human Behavior, 2008, 24 (2):346-360.

[14] 陈少华,陈少惠,胡兆云,等.手机短信与大学生人格特征关系的研究[J].心理学探新,2005,25(3):69-72.

[15] 秦曙.大学生手机短信使用与个性特征的相关研究[J].保健医学研究与实践,2009,6(2):31-34.

[16] 黄靖茵,刘江美,胡燕红,等.广东省大学生手机短信使用情况及其与气质类型的关系[J].中国学校卫生,2010, 31(5):550-551.

[17] 杜立操,梁杰华.大学生人格特征与手机依赖的相关研究[J].高等函授学报:哲学社会科学版,2012,27(12):65-69.

[18] 陈仲庚.艾森克人格问卷的项目分析[J].心理学报,1983(2):211-217.

[19] 刘红,王洪礼.大学生的手机依赖倾向与孤独感[J].中国心理卫生,2012,26(1):66-69.

[20] 朱其志,宫佳,刘传俊,等.江苏省513名大学生短信交往行为与焦虑状况相关研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(3):319-322.

[21] 姚齐和.独生与非独生子女个性特征比较研究[J].中国健康心理学杂志,2000,8(1):54-55.

[22] 黄才炎,严标宾.大学生手机短信交往行为与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2006,14(3):255-257.

[23] 张改叶,欧阳鲜桃.204名大学生干部CPI-RE测试结果评定与人格特征分析[J].中国健康心理学杂志,2004, 12(2):101-104.

[24] 王益明,金瑜.普通大学生、三好学生及优秀学生干部人格特征的比较研究[J].华东师范大学学报:教育科学版,2000,18(4):44-49.

[25] 卢勤,黄丽珊.大学生人格维度上的性别差异研究[J].西南民族大学学报:人文社科版, 2004,26(2):370-373.

[26] 戴伟民,冯淑兰.独生与非独生子女的SCL-90及EPQ对照研究[J].中国心理卫生杂志, 2005,19(4):256-258.

[27] L·A珀文.人格科学[M]. 周榕,陈红,译.上海:华东师范大学出版社,2001:44-46.

(责任编辑吴朝平)

StudyontheRelationshipbetweenMobilePhoneRelianceandPersonalityTraitsforCollegeStudents

GE Ying, HE Huamin, XIA Wenfang

(CognitiveandMentalHealthLaboratory,EducationInstitute,ChongqingUniversityofArtsandSciences,Yongchuan,Chongqing402160,China)

The relationship between mobile phone reliance and personality traits for college students was explored in the paper. 863 college students completed self-made Mobile Phone Reliance Questionnaire for College Students and EPQ. Here are the results. (1)the self-made questionnaire was divided into 5 dimensions: real action, behavior tendency, cognition, emotion and will. (2)There were significant differences of total score of MPRQ among serving student leaders or not and time-using of mobile phone. (3)The subjects’ scores of introversion, extroversion and psychoticism were higher than the national norm. Comparing with the norm, the scores of neuroticism remained basically the same, but the scores of lie were lower. The personality traits had significant difference in gender and one-child or not. Student leaders differed significantly from non-student leaders in psychoticism. There were extremely significant difference in introversion and extroversion depending on different time-using of mobile phone; (4)Mobile phone reliance was related to personality traits. (5)Regression analysis showed that personality traits could predict the MPRQ scores. Here are the conclusions. There were significant differences of mobile phone reliance among college students from different identity and time-using of mobile phone. Different subjects had various personality traits. There was a close relation between mobile phone reliance and personality traits for college students. Neuroticism and psychoticism had positive prediction to the mobile phone reliance, but lie can predict negatively the mobile phone reliance.

college students; mobile phone reliance; personality traits

G645.5

A

1673-8012(2013)05-0046-06

2013-07-11

葛缨(1967-),女,副教授,博士研究生,主要从事心理咨询与人格健康方面的研究。

何华敏(1963-),男,四川成都人,副教授,主要从事心理健康与社会心理研究。