大学生适应性与生命意义的关系

2013-11-07李晓辉齐晓栋

龚 玲,李晓辉,齐晓栋,3

(1.西南大学 心理健康教育研究中心, 重庆 北碚 400715; 2.大理学院 教育科学学院, 云南 大理 671003;3.哈尔滨师范大学 教育科学学院, 哈尔滨 150025)

大学生适应性与生命意义的关系

龚 玲1,李晓辉2,齐晓栋1,3

(1.西南大学 心理健康教育研究中心, 重庆 北碚 400715; 2.大理学院 教育科学学院, 云南 大理 671003;3.哈尔滨师范大学 教育科学学院, 哈尔滨 150025)

探究大学生的适应性与生命意义的关系,为大学生心理健康教育提供实证依据。采用目的取样和方便取样法选取西部四所大学367名大学生,用大学生心理素质之适应性分量表和生命态度剖面图(LAP)量表中的“生命意义与追寻”分量表进行调查。结果发现:大学生适应性及其各因子与生命意义及其各因子呈显著正相关;高中低适应性组的生命意义及其各因子的组别效应显著;大学生适应性的职业适应性、学习适应性和人际适应性三因子是生命意义的显著预测变量。大学生适应性中的职业适应性、学习适应性和人际适应性对生命意义有重要预测作用。

心理素质;适应性;大学生;生命意义

生命意义(life meaning)作为积极心理学的重要研究主题,是积极心理健康的重要指标和标志[1]。它是个体对自己存在目的和价值的感知,是一个多维度的心理构念,由追求意义的意志、生命目的、生命控制和苦难接纳四个维度构成,其核心表现是生命意义的追寻与肯定[2]。生命意义在个体的幸福生活中发挥着非常重要的作用[3]。因此,探讨哪些因素会影响生命意义,这对提高个体的幸福感和改善生活质量有着重要的作用。但是,目前对该问题的研究却相对较少[3],已有的关于生命意义影响因素的探讨散见于少量零星的研究之中。比如Steger[4]和Katie[5]等人发现人格与生命意义有一定的关系;Michael[6]等人通过纵向追踪双生子研究发现生物遗传进化因素与后天生活体验共同作用于生命意义;王鑫强等人[7]和Aaron 等人[8]发现职业认同感对生命意义有显著预测作用。通过对上述影响因素研究的分析,可见个体心理特征可能对生命意义有重要作用,但是除了人格和职业认同感之外,究竟还有哪些因素也会影响个体的生命意义呢?

适应性可能是影响大学生生命意义的重要因素。适应性是个体在社会化过程中,改变自身或改变环境,使自身和环境和谐协调的能力[9]。个体对大学适应的好坏不仅影响其大学阶段的学习和生活,还会影响以后的工作和生活。尽管尚无研究直接证明大学生适应性与生命意义间的关系,但是从两者的概念关联度来看,个体的适应性可能会直接影响其生命意义。一方面,以往研究表明目标感、自我效能感等是个体生命意义的重要认知和情感要素[3],而这些要素与大学生自身的适应性水平息息相关。首先,适应过程本身是一个生活目标选择的过程。适应性不良则预示着个体会持续长时间地经历选择目标的过程,在此期间其可能会缺乏明确而有意义的人生目标,对其生活目的感到迷茫或不满意,并失去寻找自我存在的意义与目的的动机,进而影响到个体的生命意义。其次,以往研究表明,个体适应性和自我效能感关系密切,适应性是自我效能感的重要预测指标[10]。因此,由低水平的适应性带来的目标迷失或效能感低下会对个体追寻和体验生命意义有重要影响。另一方面,态度性价值是生命意义来源的重要价值之一,它是指面对无法抗拒的命运力量时采取健康的态度来获得生命意义[11]。适应性不仅包含了对外在社会环境进行学习、应对和防御,也包含对内在心理过程进行控制、理解和调适时所表现出来的习惯性行为倾向[12-13]。高水平的适应性包含了当面对无法改变的情景时,能够对内在心理过程进行合理的控制、理解和调适,此与态度性价值取向所主张的健康的态度不谋而合。因此,可以推断适应性越好的个体其目标感和自我效能感越强,其意义来源更多,进而促使个体更多生命意义的追寻和获得。

此外,适应性概念隶属于张大均等所系统阐述的心理素质理论,适应性是认知因素和个性因素在各种社会环境中的综合表现,是最具衍生性的心理素质成分,与个体心理健康水平息息相关[14]。在心理素质与心理健康的关系模型中,通过近一年的追踪已证实心理素质的核心要素适应性对个体的心理健康状态(比如抑郁和生活满意度)有直接作用[15]。因此,本研究针对大学生群体,探讨心理素质的适应性品质与积极心理健康重要指标——生命意义的关系,以期为心理健康教育提供实证依据和指导。

一、方法

(一)被试

采用目的取样和方便抽样的方式在4所高校选择400名大学生为研究对象。剔除无效问卷 33份,得到有效问卷367份,回收率为92%。其中女生238人,男生101人,未提供性别者28人。大一学生131人,大二学生139人,大三学生70人,大四学生3人,未提供年级者24人。

(二)研究工具

1.大学生心理素质适应性分量表

大学生心理素质适应性采用王滔[16]编制、龚玲[14]修订的大学生心理素质之适应性分量表进行测量。该量表共30个项目,采用5点计分,分为学习适应性、生理适应性、生活适应性、人际适应性、社会适应性和职业适应性6个因子。在中国内地1 931名大学生中施测得到量表的内部一致性系数为0.88。本次研究中该问卷总体的内部一致性系数为0.89。

2.生命意义与追寻分量表

生命意义采用生命态度剖面图[2](LAP)量表中的“生命意义与追寻”分量表进行测量。该分量表共有25个题项,采用5点评定方式,由追求意义的意志、生命目的、生命控制和苦难接纳4个因子构成,具有良好的信效度,其总分为生命意义,得分越高代表其生命意义越强。在此次调查中,分量表的内部一致性系数为0.86。

(三)统计处理

采用SPSS17.0对数据资料进行相关性分析、F检验和回归分析。

二、 结果

(一)大学生适应性与生命意义的现状

统计分析表明,大学生适应性总分平均值为102.38,SD为14.79,最低分为56,最高分为148。其各个维度均值得分由高到低分别为人际适应(M±SD为3.59±0.61)、生活适应(M±SD为3.58±0.65)、生理适应(M±SD为3.46±0.69)、社会适应(M±SD为3.35±0.68)、学习适应(M±SD为3.27±0.75)及职业适应 (M±SD为3.21±0.69)。在性别差异检验中,只有学习适应(t=2.15,plt;0.05)和生活适应(t=2.06,plt;0.05)两个维度上女生得分显著高于男生。在年级(只分析大一、大二、大三)差异检验上不存在显著性差异。

生命意义的总分平均得分为93.19,SD为12.53,最低分为52,最高分为125。各维度均值得分由高到低分别为苦难接纳(M±SD为4.05±0.72)、追求意义的意志(M±SD为4.00±0.67)、生命目的(M±SD为3.50±0.81)、生命控制(M±SD为3.39±0.48)。独立样本T检验表明,男女大学生在生命意义的得分上均无显著性差异。单因素方差分析表明,二年级学生在生命控制上得分显著低于一、三年级学生(只分析大一、大二、大三)。

(二)大学生适应性与生命意义的相关分析

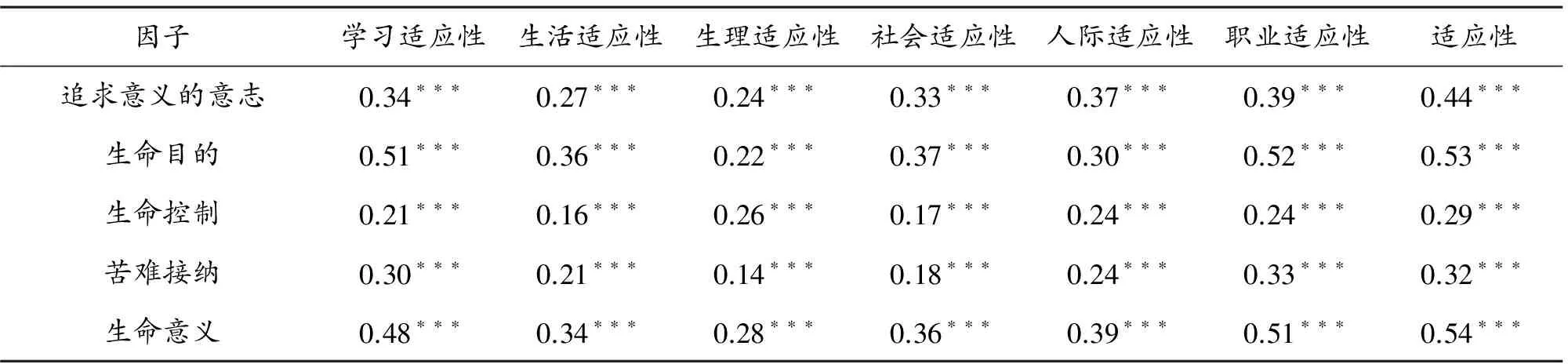

表1显示,大学生适应性及其各因子均与生命意义及追求意义的意志、生命目的、生命控制、苦难接纳4因子呈显著正相关。大学生适应性越高其生命意义越强。

表1 大学生适应性与生命意义的相关系数(n=367)

注:*plt;0.05,**plt;0.01,***plt;0.001,下同。

(三)不同适应性大学生的生命意义状况

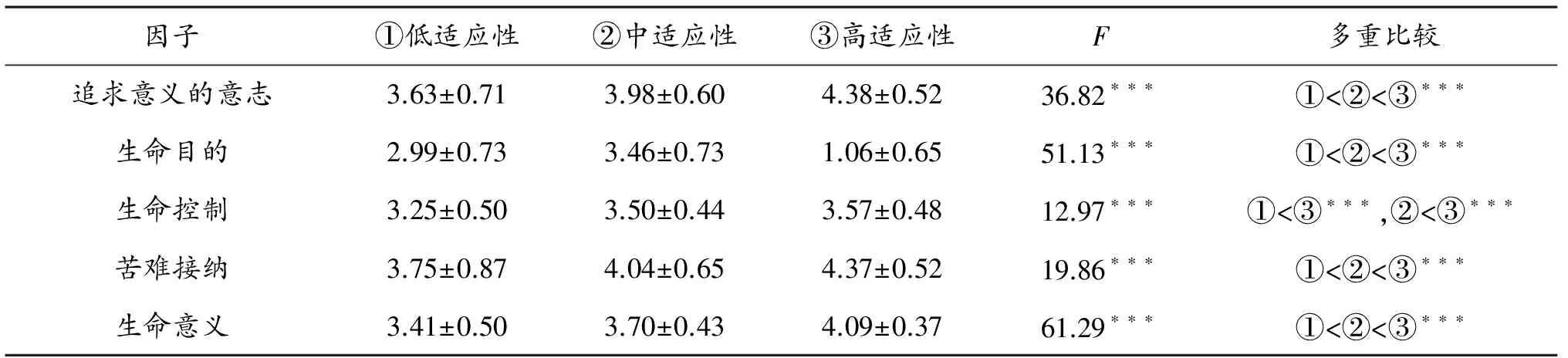

将大学生适应性得分由高到低排序,按27%百分位得分将大学生适应性分为低适应性、中等适应性和高适应性3组,分析不同组别适应性大学生在生命意义及其各因子上的状况。由表2可知,不同适应性大学生组的生命意义及其各因子得分的组别效应显著,即高适应性的生命意义及各因子得分均显著高于中等和低等适应性组,中等适应性组除了在生命控制上与低等适应性组无显著性差异外,在生命意义及其他因子上均非常显著地高于低等适应性组。

表2 不同适应性大学生在生命意义上的差异分析

(四)大学生适应性对生命意义的回归分析

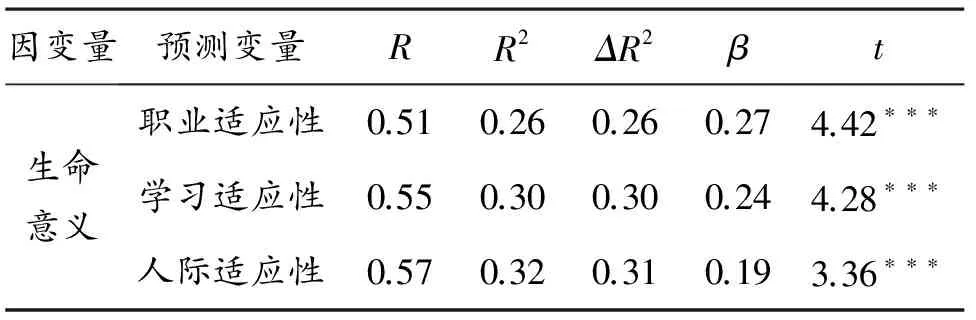

为了考察大学生适应性对生命意义的影响,以适应性的6个因子为预测变量,生命意义为因变量,取a=0.05进行逐步多元回归分析,结果发现,大学生适应性中的职业适应性、学习适应性和人际适应性3个因子均进入预测生命意义的回归方程,联合解释生命意义32%的变异量,如表3所示。

表3 大学生适应性对生命意义总分的逐步回归分析结果

三、讨论

(一)现状及差异性检验

本次调查发现,大学生总体适应性总均分处于中等偏上水平,这与其他类似研究[17 ]结果基本一致,这表明大学生的整体适应性水平尚可。但是,调查表明不同领域的适应性发展并不均衡,其中学习和职业适应性水平最低,这也与以往研究结果基本一致[18 ]。究其原因,可能在于学习和职业适应是大学阶段面临的最主要问题,这也意味着需要尤其重视大学生学习适应性和职业适应性的发展。性别差异检验表明,本次测验中女大学生在学习和生活适应性上显著高于男生,但是与以往研究表明性别与适应性的相关结论并不一致[19 ]。究其原因,可能在于对适应性的界定存在差异,有的强调能力而有的强调过程,也可能在于本研究样本数量的不均衡。因此,未来研究还需要进一步扩大样本量以考察性别间的差异。本研究还发现,大学生适应性不存在年级差异,这就意味着从心理素质角度出发的适应性本身具有相对稳定性。

本次调查发现大学生生命意义相比于对医学院学生调查的结果[20]而言显得较低,这表明不同专业学生的生命意义可能有差异,这意味着可能对专业或未来职业的认同是专业影响个体生命意义的重要途径。对不同性别大学生生命意义进行比较,发现在性别上并无显著性差异,这与肖蓉等[20]对生命意义感的研究结果一致。对不同年级大学生生命意义进行比较,发现整体上并无显著性差异,仅在生命控制上二年级显著低于一、三年级,这一结果凸显了二年级现象,也与其他研究结果相呼应[21]。这表明加强对二年级大学生的关注尤为必要。

(二)适应性对生命意义的影响

调查结果显示,大学生适应性与生命意义呈显著正相关,高中低三组适应性被试的生命意义得分差异显著,基本呈现出随着适应性升高生命意义增强的趋势。这表明适应性与大学生生命意义的关系特别密切。进一步回归分析表明,大学生的职业适应性、学习适应性及人际适应性是预测生命意义的重要指标,联合解释生命意义32%的变异量。这与以往研究中所主张的人们获得生命意义的来源可以分为四个部分, 即工作/成就、亲密/关系、精神以及自我超越/传承[22]相一致,说明职业适应性、学习适应性和人际适应性在工作/成就、亲密/关系领域内的适应性与大学生的生命意义关系紧密,是其获得生命意义的重要特定来源。同时,这也与大学阶段学生的独特特点相一致。大学阶段正是个体从青年期向成人期过渡和准备的时期,是从以学习为主到以工作为主的过渡和准备时期[23],此阶段面临着学习方式的变更、人际关系的变化和职业准备的压力。相关研究也证实,大学生在学习适应、择业和人际关系适应方面的发展问题尤其突出[18,24]。这意味着当大学生在这些问题显著领域内能够适应良好的时候,他们的生命意义一般也会较高。这提示心理健康教育工作者在心理健康教育实施的过程中,一方面要尤其重视大学生在职业、学习和人际方面的适应性特征,可以先集中解决这些重要矛盾以促进个体健全心理素质的发展。另一方面,也提示我们可以从个体适应性的角度来提高大学生的生命意义。

总之,虽然目前国内较少关注心理素质适应性与生命意义的关系,但是心理素质与心理健康的关系理论及本研究的调查结果都强调心理健康教育工作者不能忽视心理素质对心理健康的影响,这可以为本土化的预防和促进生命意义等心理健康问题提供新的视角。

四、结论

1.大学生适应性与生命意义均处于中等水平且整体上性别和年级差异均不显著;

2.大学生适应性和生命意义呈显著正相关,高中低不同适应性大学生的生命意义差异显著,二者关系密切;

3.大学生适应性中的职业适应性、学习适应性和人际适应性三因子能直接预测生命意义,联合解释生命意义32%的变异量。

致谢:感谢三峡学院的周海霞老师、成都理工大学的龚务老师、西南大学的刘景霞师妹和重庆城市管理职业技术学院的苏红、青秋蓉老师在数据收集过程中的帮助!

[1] 王鑫强,张大均.心理健康双因素模型述评及其研究展望[J].中国特殊教育,2011(10):68-73.

[2] 何英奇.生命态度剖面图之编制:信度与效度之研究[J].国立台湾师范大学学报,1990, 35(3):71-94.

[3] 张姝玥,许燕,杨浩铿.生命意义的内涵、测量及功能[J].心理科学进展, 2010,18(11):1756-1761.

[4] Steger M F, Kashdan T B, Sullivan B A,et al. Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning[J]. Journal of Personality,2008,28, 199-228.

[5] Katie M Lavigne, Samantha Hofman, Angela J Ring, et al. The personality of meaning in life: Associations between dimensions of life meaning and the Big Five[J]. The Journal of Positive Psychology, 2013,8(1):34-43.

[6] Michael F Stegera, Brian M Hicksb, Robert F Kruegerb,et al.Genetic and environmental influences and covariance among meaning in life, religiousness, and spirituality[J].The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 2011, 6(3):181-191.

[7] 王鑫强,张大均,薛中华,等.免费师范生职业认同感与生命意义的关系[J].心理学探新,2012,32(3):277-281.

[8] Aaron M Eakman, Mona Eklund . The Relative Impact of Personality Traits, Meaningful Occupation and Occupational Value on Meaning in Life and Life Satisfaction [J]. Journal of Occupational Science,2012,19(2): 165-177.

[9] 张大均,冯正直,郭成,等.关于学生心理素质研究的几个问题[J].西南师范大学学报:哲学社会科学版,2000,26(3):56-62.

[10] 施跃健. 中职生学习自我效能感及其与学习适应性的关系[J]. 中国学校卫生,2007,28 (6):515-516.

[11] 张利燕,郭芳姣. 生命意义的概念与个体差异[J]. 心理研究,2010,3(5):3-7.

[12] 张大均.论人的心理素质[J].心理与行为研究,2003,1(2):143-146.

[13] 张大均.学校心理素质教育概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2004:30-34.

[14] 龚玲,张大均.《大学生心理素质量表》适应性分量表的修编[J].西南大学学报:社会科学版,2012,38(3): 75-81.

[15] 王鑫强.青少年心理素质与心理健康关系模型的理论建构及实证支持[D].重庆:西南大学博士学位论文,2013:18-23.

[16] 王滔,张大均,陈建文.大学生心理素质量表的编制[J]. 西南大学学报:社会科学版,2008,34(1):122-127.

[17] 朱昭红,沈德立.中国青少年心理健康素质·适应状况的研究[J]. 心理与行为研究,2007, 5( 4): 241-246.

[18] 宋京晶,周蜜,施钢.大学生心理适应状况与发展特点[A]. 二十年“心”之探索——高校心理健康教育理论与方法研究[C]. 北京:北京师范大学出版社,2010:337-341.

[19] 高屹.国内大学适应研究的现状和问题[J].社会心理科学,2011,26(4):16-20.

[20] 肖蓉,张小远,赵久波.医学生生命意义感状况与幸福感关系[J]. 中国公共卫生,2010,26(7):855-856.

[21] 梁红,黄希庭.大学生人际适应“二年级现象”的辩证解读[J].高等教育研究,2010,31(5):76-80.

[22] Emmons R A. Personal goals, life meaning, and virtue: Wellsprings of a positive life[A]. In C. Keyes amp; J. Haidt (Eds.), Flourishing: Positive psychology and the well-lived life[C]. Washington: American , 2003: 105-128.

[23] 方晓义,沃建中,蔺秀云.《中国大学生适应量表》的编制[J].心理与行为研究, 2005,3(2):95-101.

[24] 张大均.我国当代学生心理问题及教育对策探讨[J].中国高等教育, 2008(11): 40-42.

(责任编辑吴朝平)

TheRelationshipbetweenAdaptabilityandLifeMeaningofCollegeStudents

GONG Ling1, LI Xiaohui2, QI Xiaodong1,3

(1.ResearchCenterofMentalHealthEducation,SouthwestUniversity,Beibei,Chongqing400715,China;2.SchoolofEducationScience,DaliCollege,Dali,Yunnan671003,China;3.SchoolofEducationScience,HarbinNormalUniversity,Harbin150025,China)

The exploration of the relationship between adaptability and life meaning of college students provide empirical evidence for the mental health education of college students. Using the method of purpose sampling and convenient sampling, 367 college students from western China were selected. The adaptation scale and the “meaning searching and assertion” in the life attitude profile (LAP) scale were used to investigate the psychological quality of college students. The results show that the adaptability and its factors have positive relationship with life meaning and its factors; there are significant group effects on life meaning and its factors among the high, medium and low adaptability groups; the professional adaptability, learning adaptability and intercommunicate adaptability are the main predictors of life meaning. The professional adaptability, learning adaptability and intercommunicate adaptability play a significant role in predicting the life meaning of college students.

psychological quality; adaptability; college students; life meaning

B842.1

A

1673-8012(2013)05-0034-05

2013-08-16

2010年度教育部哲学社会科学后期资助重大项目(10JHQ003)

龚玲(1986-),女,湖北石首人,博士研究生,主要从事心理健康教育研究。

齐晓栋(1979-),女,河北唐山人,讲师,博士研究生,主要从事心理健康教育研究。