地方大学构建协同创新中心的意义、困境与实践探索

2013-11-07许日华

许日华

(宁波大学 校长办公室, 浙江 宁波 315211)

地方大学构建协同创新中心的意义、困境与实践探索

许日华

(宁波大学 校长办公室, 浙江 宁波 315211)

目前,地方大学创新主体之间缺乏联动,创新能力不高,创新体制机制不健全,还不能有效满足区域经济社会发展的需求。地方大学要以构建协同创新中心为契机,成立组织机构,创新人才培养机制、合作运行机制、人事聘任机制、利益分配机制,加强制度保障,从而提升服务区域经济社会发展的水平和能力。

地方大学;协同创新中心;区域经济社会发展

区域产业结构的调整,科技需求的多元化,区域经济社会创新的全面提升,需要更加有效地增强地方大学服务区域经济社会发展的能力和水平,提高其服务社会的支撑力和贡献率,使其为区域经济社会发展培养大量的创新创业人才和提供大量的高科技创新成果。区域经济社会创新能力的提升和经济发展方式的转变离不开区域创新体系的构筑。地方大学作为区域创新体系的组成部分,既要在原创能力、集成创新能力和引进再创新能力等方面充分发挥作用,也要充分联合政府、科研机构、企业及其他社会组织和个人协同创新。这就要地方大学解决以往那种创新资源配置分散、科学研究低水平重复、创新成果与现实社会相脱节等一系列问题,突出特色,走内涵发展之路。

2012年,教育部、财政部联合实施了“高等学校创新能力提升计划”(简称“2011计划”),大力推进协同创新战略。首先,该战略与“211工程”“985工程”不同,它不再限定范围,固化单位,而是面向全国各类高校开放,这样有利于打破国内高校等级层次,为地方大学赢得相对公平的竞争环境。其次,“2011计划”根据我国高等教育的实际和现状,明确提出了科学前沿、文化传承、行业产业重大需求及区域发展等四类具有明显层次的重点任务。地方大学可以根据自身实际,围绕区域经济社会发展的重大需求,选准目标任务,借助政府、科研院所、企业和其他社会组织等机构和部门的资源,提高创新与服务区域的能力,实现特色发展。再次,2011计划强调体制机制创新,充分释放人才、资本、信息、技术等创新要素的活力,这就为地方大学走内涵式发展道路指明了方向。

一、地方大学创建协同创新中心的重要意义

(一)有利于助推地方大学人才培养改革,满足区域发展对人才的需求

在经济全球化和知识经济时代,区域经济社会发展是否具有可持续性,关键在于人才的创新精神和创业能力。地方大学作为向区域经济社会内的企业、事业单位、机关等机构和部门输送劳动者的主要场所,既应该充分考虑区域经济社会发展对人才的需求,避免在就业市场上产生结构性失调的现象(即一大批大学生找不到工作,一大批单位又找不到合适的人才),还应该着重培养学生的“探究精神、学术研究能力、创新实践能力、全球化意识及国际交往能力”[1]。协同创新强调通过科学研究、学科交叉融合、实践创新主导、产学研紧密结合等途径加强高质量人才的培养。因此,地方大学要以构建协同创新中心为契机,加快推进人才培养方式改革,对学生进行专业及综合能力培养,探索创办新型科技特区和高层次人才培养特区。通过开展以面向区域经济社会发展战略需求的相关学科项目为驱动的教育,将优秀的导师、优秀的研究资源配置到学生的培养中,促进多学科研究合作及与行业、企业的科技和人才培养合作,营造多学科交叉的创新创业环境,探索优秀学生培养的新机制,努力培养一批学术视野宽、综合能力强、富有创新创业精神的优秀拔尖人才。

(二)有利于发挥地方高校优势学科平台作用,打造区域经济发展优势

地方大学学科专业设置一般都根据区域经济的产业需求来设置。从这个意义上说,“地方大学是区域内高素质创新人才成长的基地和研发高新尖端技术、产品的源头。”[2]地方大学协同创新中心要汇聚各成员单位的优势重点建设资源、地方政府产业需求导向的重点科技资源、国家各类资源,依托国家、省重点学科,国家、教育部重点实验室,国家、教育部、省重点工程中心、科技服务平台,根据区域经济社会产业与行业发展需求,坚持重点突破与全面发展结合,坚持近期工作与长远规划结合,坚持基础研究、应用技术研究和产业化开发相结合,围绕区域产业链各环节的关键问题,突破制约产业发展的重大应用技术研究和技术集成。同时,还要注重对国外高新技术的引进、消化和再创新,注重其他行业先进技术向该产业的延伸、交叉和融合,通过产学研结合、协同创新形式,进行理论创新、技术创新与集成创新,研究应用基础理论,突破产业链的系列关键技术,形成基础研发、加工与流通、工程装备、产品高值化开发等各环节上的理论基础、技术与工程体系,从而助推地方产业提升与企业发展。

(三)有利于提升地方大学科学研究水平,助推区域发展战略转型

为破解区域经济社会发展中遇到的深层次的矛盾和问题,改变传统产业规模过大、新兴产业和高新技术产业发展缓慢的现象,必然要改变区域经济社会发展的方式,走转型升级之路。区域的转型升级离不开人才与科技支撑。地方大学作为区域科技开发的主要场所之一,要借助协同创新平台,加强与地方的产学研合作。通过科技成果的应用转化,推动人才、技术、成果、产业的有效对接与快速融合,可引领、带动与改造区域经济社会产业,促进新兴产业与学科的发展。

二、地方大学在构建协同创新中心中的困境

(一)创新主体缺乏联动,难以形成服务区域经济社会发展的群体合力

区域创新网络的形成关键在于高校、科研机构、企业、政府及其他事业单位之间相互沟通和相互作用。当前,区域经济社会中的创新主体比较分散,地方大学在与其他创新主体之间开展协作、联合攻关方面做得还很不够,表现出较为零散、创新规模小、缺乏辐射和示范效应等一系列特征。这样不利于地方大学发挥学校特色,难以集聚学科优势、科研平台和高水平的科技攻关项目,同时也难以在同一领域内形成科技精英团队,阻碍了地方大学服务水平和层次的提高。

(二)创新体制机制不健全,难以形成服务区域经济社会发展的坚实保障

从地方大学服务区域经济社会发展的组织管理上来看,很多高校组织管理制度不够健全,缺乏专门的组织机构和相应的管理人员,不能很好地组织和集中相关的专业力量进行服务。主要表现为:教师科研人员单打独斗的多,集体联合的少,很多全校性的服务规划得不到很好的落实;从地方大学服务区域经济社会发展的运行机制上来看,高校的考核评估过于重视师生的论文发表和项目申报情况,而对成果的开发和转化则不太关心;高校师生缺乏市场意识,进企业、进社区的动力不足,对以重大科研项目为主导的理论研究兴趣远远大于解决企业实际问题的应用研究的兴趣。另外,由于在成果转化的权益分配方面的政策、机制不完善,进一步加剧了高校师生走出“象牙塔”的难度。从地方大学服务区域经济社会发展的物质设备上来看,高校对公共科研资源信息平台、公共实验平台、仪器设备等方面的投入也很有限,即使已有的物质设备,也缺乏相应的机制保障,不能很好地实现与区域内其他创新主体的共享。

(三)创新水平不高,难以形成服务区域经济社会发展的优秀成果

无论从地方大学培养的创新创业人才的素质结构来看,还是从专利的发明、高水平论文的发表和科技成果的转化来看,都难以满足区域经济社会发展的需求。突出的表现为人才培养质量不高,科研创新能力不强,转化应用水平不显著以及产业支撑能力不明显等特征。在创新创业人才培养方面,地方大学在专业课程设置、教学内容方法、教育评价指标等方面缺乏大胆创新,重视校内基础知识的掌握,忽视校外创新实践能力的培养,使人才供给呈现出趋同化、集中化趋势,不符合区域经济社会发展所需的人才个性化、小批量、多样化的需求。在科技创新方面,地方大学的技术集成创新、面向行业技术需求的工程技术创新、支撑地方新兴产业发展的公共服务技术创新、服务区域和政府决策的社科文化平台、高层次国际科技合作与引智平台等方面还比较薄弱,难以催生出高水平的科研成果。

三、地方大学构建协同创新中心的实践探索

(一)成立具有协同特色的创新组织机构

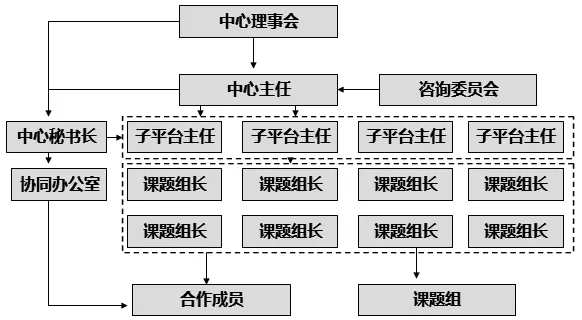

搭建区域经济社会发展下的地方大学协同创新中心的组织机构,要充分考虑和联系到区域经济社会中各相关利益集团的关系。中心的组织机构可以为非法人的实体组织,实行理事会领导下的中心主任负责制。理事会成员应该包括中心的科研单位(包括高校、科研院所、工程中心等)、企业、地方政府、非盈利机构及其他利益相关集团等有关人员。如浙江工业大学、宁波大学等单位分别牵头的协同创新中心实行的就是理事会领导下的中心主任负责制。以浙江工业大学牵头的“长三角绿色制药协同创新中心”为例,该中心去年已成功申报成为首批国家级协同创新中心,其理事会成员主要由包括浙江省政府有关部门、浙江工业大学和浙江大学等有关协同高校、浙江省食品药品检验研究院和药物制剂国家工程研究中心等科研院所和工程中心、浙江海正药业有限公司等一批行业龙头企业和国际创新力量在内的有关机构、部门和行业的负责人组成。理事会为中心的最高领导机构,主要负责中心的组建、重大事项的决策、重大政策制定和与各有关部门的沟通协调,学术委员会、中心和平台负责人的聘任,人、财、物等资源的组织协调,中心整体的绩效评估和考核以及为中心提供支撑条件和服务保障等事项。同时,中心理事会还专设中心秘书长和中心办公室,协助中心理事会处理相关事务。

中心由中心主任、副主任组成一个中心主任委员会,运行管理实行主任负责制,中心主任、副主任通过中心会议负责中心全面工作。职责主要包括:召集理事会会议,就中心的发展规划、人员聘任、财务预算等重大事项定期向理事会汇报,执行理事会的决议,决定中心的研究计划和研究方案,制定中心的年度财务预算方案、决算方案,决定中心内部管理机构的设置,制定中心的基本管理制度等。

为了更好地发挥地方大学协同创新中心服务区域经济社会发展的作用,中心还可成立由具有国际视野、熟悉区域经济社会发展状况、有较高学术造诣的国内外知名专家组成的科学咨询委员会。如由宁波大学牵头的“浙江海洋高效健康养殖协同创新中心(省级)”的科学咨询委员会成员就包括10位国内外知名专家。该委员会主任由1名院士担任,各协同院校主管科技工作的副校长担任中心秘书。科学咨询委员会的职责主要是负责中心的学术决策,把握区域发展需求的学术方向,创新任务设置、岗位设置、人员遴选和考评,自主创新项目的审核,指导人才培养,推动国内外合作等事项。

地方大学协同创新中心的突出特点就是通过整合、协同各个单位优势资源于一体,来提升为区域经济社会发展服务的能力,这也是与以往封闭、分散、低效的校地、校企、校所等互动模式的最大不同之处。如“浙江省高效健康协同创新中心(省级)”的协同模式为“1+3+X+Y”形式。1指牵头单位为宁波大学,3指包括上海海洋大学等3家核心单位,X指包括国内外的科研院所、工程中心、高等院校、行业企业等多家单位,Y指包括宁波天邦股份有限公司在内的30多家服务单位。为了更有效地发挥协同的作用,中心的牵头单位与各平台依托单位还设立中心管理委员会分委员会,负责本单位平台内的协同管理。各协同单位之间分别以签订协同创新合约的方式缔结,合约约定中心和平台统筹运行、资源共享、人员交流、人才培养、协同攻关、知识产权等事项。中心组织机构的架构图如图1所示。

图1 地方大学协同创新中心组织机构示意图

(二)创新协同创新中心的运行机制

1.创新人才培养机制

地方大学要想通过协同创新计划的实施,在人才培养机制改革上取得重大进展,建立和完善创新创业人才培养机制,培养出全面掌握相关知识与技能的创新型人才,使人才服务区域经济社会发展的能力得到明显提高,就要积极推行探究式教学,培养学生主动探究、独立观察以及分析和解决问题的能力。具体来说就是:要积极支持学生参与教师科研课题和自主设计科研项目,全面培养学生进行全程真实环境的科研训练;要围绕区域经济社会发展的重大需求,鼓励学生参与横向课题及科技成果转化项目;要依托地方政府部门、科研院所与企业的优势资源,建立学生创新实践基地;要引入国际教学资源,加强国际(境外)交流与合作;要充分发挥与国(境)内外的科研院所、高校及所在区域经济社会中的服务单位、企业、政府等方面的协同作用,通过项目带动、导师带培、学科交叉、进修交流、主题研讨、产学研结合等全方位、多途径的方式加强创新创业人才的培养。总之,要在创新创业人才培养能力整体较大提高的基础上,培养出一批区域经济社会发展产业链上的创新人才和学术带头人。如省级“浙江海洋高效健康养殖协同创新中心”旨在培养农工结合创新创业人才。据测算,在实施周期内,该中心要培养5~10名国家级科技创新人才,培养省“151人才工程”或省高校中青年学科带头人或“市4321人才工程”30人,增加高级职称人员30名,培养100名中青年学术骨干,培养300~500名产业应用型人才,培养博士生50人,硕士生300人,本科生1 000人,企业产业人才50人等。

2.创新合作运行机制

地方大学协同创新中心是以高校、科研院所、行业企业、地方政府为基本形式联合组建的协同创新网络,通过构建协同创新战略联盟、积累协同创新经验、营造协同创新环境氛围,解决区域经济社会发展的重大问题。为了将各协同单位之间的合作引向深入,它们之间必须既有明确分工,也有密切配合。以区域产业经济为例,必须针对某种产业链条,各协同单位要根据自身的优势,进行合理的分工,安排一定数量的方向团队,使这些团队能够涵盖基础研究、技术研发、中试试验、示范工程、投入生产、市场开发等整个产业链条。如省级“浙江海洋高效健康养殖协同创新中心”在学科交叉的基础上,根据浙江省海洋经济示范区国家战略的重大需求,为重点解决主导养殖种类的良种新品种、健康养殖技术、海洋能智能抗风浪网箱新装备等关键技术与产业化,设定了6个方向团队,分别是海洋水产养殖种质工程团队、海洋水产健康养殖技术团队、海洋水产设施工程与装备团队、海洋水产养殖生态功能保障团队、海洋水产生物制品团队、海洋养殖资源的精深加工与流通团队。这些方向团队涵盖了整个产业链条,并整合了基础研究、技术研发、中试试验、示范工程等四个环节。基础研究科研源头创新与关键共性技术研究的主体单位主要由宁波大学牵头的高校、宁波市海洋与渔业研究院和生物芯片北京国家工程研究中心等5家单位组成,中试试验、技术推广与产业化示范主要由7家事业单位与22家企业组成。与此同时,各方向团队还加强了密切合作,使他们在科研、设计、工程、生产和市场整个技术创新链条上紧密衔接。

3.创新人事聘任机制

中心实行以“开放、流动、竞争、合作”为原则的全员聘任制,公开招聘,聘任后签订岗位聘任合同,规定聘期岗位职责、目标任务。受聘人员可分为聘期专职、兼职两类。这两类人员来源于本校内部相关学院的相关学科、其他高校的相关学科、政府相关部门、科研院所的相关研究室、企业相关人员等协同体内,其身份、岗位类别、收入分配体系、考核机制、发展要求等均可不相同,但只允许流动而不调动。中心实行开放、动态的人事管理制度。专职人员的职称晋升由中心自我评审聘任。兼职人员的职称在原单位评审,但在中心产生的业绩可列入评审条件,并给予政策倾斜。采取多目标考评机制,改变单纯以论文、获奖为主的考评方式。中心专职人员的薪酬体系实行基础绩效与业绩绩效相结合,兼职人员可只享受业绩绩效,二者均由中心支付。中心同时还建立准入退出机制,根据考核结果,作为对个人或团队的续聘、升级、解聘的依据,聘期内因故或聘任考核不合格者,中心予以解聘,解聘者回原单位。在这种聘任机制激励下,国家级“长三角绿色制药协同创新中心”已经形成了一支由院士、中央千人计划、长江学者、国家杰青、浙江省特级专家领衔,以中青年学术骨干为核心、技术与管理骨干为补充的人才队伍,专业背景涵盖了制药工程、药剂学等多个学科。目前该中心已聘任到位190人,全职研究人员66人,兼职研究人员113人,专职管理人员11人。

4.创新利益分配机制

建立各利益共同体的利益共享机制是关系到协同创新中心持续发展的关键。只有确保个体、学科、团队和单位间的利益,才能激发各协同体的创造性。因此,在建立利益分配机制上要本着“优势互补,互利共赢”的原则,找到协同创新的契合点,明确各主体之间的责、权、利关系。第一,共同发展。针对企业发展过程中迫切需要解决的技术瓶颈和行业共性关键技术问题,开展联合科技攻关,有助于提高企业的技术创新能力和培养企业的高水平创新人才,同时有助于提升教师的教学科研水平,促进学校相关学科的发展。第二,成果共享。各协同创新单位产生的研究成果署名、知识产权申请、知识产权实施后产生的收益由双方共享,同时协同企业将优先享有成果实施的权利,为企业的技术改造和产业转型升级提供技术支撑。第三,风险共担。对于协同过程中产生的(潜在)物质利益、精神利益的分配,应根据各自的优势、在相关利益产生过程中的重要程度和各自承担的风险共同商定。第四,资源共用。中心由国家、地方、高校和协同单位联合资助,其大型仪器均统一集中到中心,建立共享服务平台,明确专人负责管理,为协同体开放使用。

(三)加强协同创新的制度保障

地方大学组建协同创新中心,更好地服务区域经济社会发展,还应该加强制度建设。教育部、财政部已于2012年3月联合下发了《教育部 财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》,各省市也相继围绕国家和本区域经济社会发展的重大战略需求,主动对接国家和区域新兴产业规划和社会发展规划,按照面向科学前沿、文化传承、行业产业重大需求、区域发展四种类型,下发了相关文件。当前,为进一步调动各高校创建协同创新中心的积极性,国家和各省市除了进一步完善和配套相关的规章制度外,当务之急是各高校,尤其是地方高校要围绕区域经济社会发展需求,制定有关协同创新的规则制度。这些文件要从管理体制、人事聘任、科研组织、人才培养、成果分配、技术转化、国际合作、资源共享、经费保障、文化建设等方面对协同创新中心予以支持和保障,真正促使高校达到“建立学科交叉融合平台,促成学科交叉复合;培育大学文化和创新精神,促进大学思想交流;改革人才培养模式,促进人才的跨学科培养和联合培养;改革教师评价制度,强化对协同创新的激励”[3]等目标。

[1] 王迎军.以构建协同创新机制为契机,推进人才培养模式改革[J].中国高等教育,2012(21):33-36.

[2] 张文栋.地方“211工程”大学在区域经济建设中的角色定位——太原理工大学的探索与实践[N].中国教育报,2010-11-2(3).

[3] 周继良.大学协同创新的内部现实困境与制度改进[J].四川师范大学学报:社会科学版,2012(6):15-22.

(责任编辑吴朝平)

ExplorationontheSignificance,DifficultiesandPracticeofConstructingCollaborativeInnovationCenterbytheLocalUniversities

XU Rihua

(ThePresidentOffice,NingboUniversity,Ningbo,Zhejiang315211,China)

Currently, the innovation entity of the local university is the lack of interaction, innovation ability is low, innovation factor is not perfect, so they cannot effectively meet the needs of the regional economic and social development. The local universities need to build collaborative innovation center as an opportunity to set up the organization, to innovate talents cultivating mechanism, cooperative operational mechanism, personnel appointment mechanism and the interest distribution mechanism, to strengthen the system security, and to improve the service level and capacity of regional economic and social development.

local university; collaborative innovation center; regional economic and social development

G647

A

1673-8012(2013)05-0029-05

2013-08-11

2013年度宁波市哲学社会科学规划课题(教育)(G13JY-13)

许日华(1983-),男,助理研究员,硕士,主要从事高等教育与区域经济发展方面的研究。