个人所得税调节收入分配差距效果的实证研究——基于中国31个省(直辖市、自治区)的比较分析

2013-10-16赵阳阳王琴梅

赵阳阳,王琴梅

(陕西师范大学国际商学院,西安710062)

改革开放以来,我国经济迅猛增长,国民收入也随之增加,但与此同时,居民收入差距却越拉越大。据统计,从1978年到2011年,我国城镇居民人均年可支配收入增加63.5倍,城镇居民最高收入组与最低收入组之间的人均年收入差距从1985年的2.9倍扩大到2011年的8.2倍,而且还有进一步拉大的趋势①数据根据2012年《中国统计年鉴》数据计算所得。。巨大的收入差距不但导致了社会的不和谐,也严重影响内需,尤其是国内消费需求的扩大,使我国经济的可持续增长和发展面临严重挑战。因此,如何尽快有效地缩小国内收入分配差距,就成为摆在我们面前的一项紧迫任务。党的十八大报告就明确提出:“调整国民收入分配格局,着力解决收入分配差距较大问题”[1]。在缩小居民收入分配差距的各种方法手段中,税收杠杆(尤其是其中的个人所得税)的调节无疑是最重要方式之一①个人所得税由于采用累进税率,它与其他调节收入分配的税种相比,是调节能力最强的税种,在实现收入公平分配的职能方面发挥着其他税种难以替代的作用。许多发达国家的税收都以个税为主,如美国和日本的个税是其政府收入的最大来源,保证了收入差距从收入环节上就被大幅度调整。。那么,目前我国个税调节收入分配差距的效果到底怎样呢?对此问题作出准确客观的回答是下一步税制改革的前提。

一、文献综述与问题的提出

关于税收调节收入分配差距问题,国内外学者大多集中于对个人所得税的研究。个税是否能真正达到调节收入分配差距的效果,学者众说纷纭。现有的研究大多是从全国层面进行的。Joseph A.Pechman(1972)在分析1966年美国税收与收入分配数据的基础上,计算出美国不同收入阶层和不同要素收入的个人所得税实际税率,得出尽管个税具有累进性,但以劳动收入所得为主的家庭的税收负担远远大于以财产所得为主的家庭,并倡导低税率、宽税基,以增进所得税的公平[2]。王亚芬等(2007)认为个人所得税正在逐渐发挥对收入分配差距的调节作用,对高收入者课以重税,增加低收入者可支配收入,同时将税收政策和其他社会保障政策相结合,将会进一步缩小收入差距[3]。刘小川等(2008)通过对Kakwani累进性指数②Kakwani累进性指数,简称K指数,用来衡量税负累进性水平。详见Kakwani,Nanak C.(1977),"Measurement of Tax Progressivity:An International Comparison,"Economic Journal,vol.87(March),71-80.的研究,指出中国工薪所得的个税累进性程度已达到发达国家水平,而经营性所得和财产性所得的个税呈累退性,且地区差异严重,公平性存在较多缺失[4]。江心宁(2011)从税收对收入分配影响的角度,分析了现行税制结构不合理、相关税种调节收入分配未到位等弊端,提出了一系列税制改革构想[5]。王力(2012)研究了中国税收与居民收入差距之间的定量关系,表明目前中国税种少,个人所得税结构复杂,中等收入阶层是个税主要来源[6]。也有少数学者从省域层面进行分析。万莹(2011)从地区税负差别的角度对个税的累进程度进行分类分析,得出我国个税在调节地区收入差别方面未能发挥较好的调控作用[7]。杨卫华、钟慧(2011)以广州市城镇居民家庭收入数据为基础通过模型研究了个人所得税调节收入差距的绩效,得出应减轻中低收入者的负担、调节高收入,才能缩小收入差距的结论[8]。王琴梅、赵阳阳(2012)以陕西省 2002—2010年城镇居民分等级的人均收入为样本数据,通过对税前税后基尼系数的比较分析,得出个人所得税调节居民收入分配差距的功能弱化甚至是逆向调节的结论[9]。

综上可见,现有的对个税调节收入分配差距功能效果的研究中基于中国31个省(直辖市、自治区)来作比较分析的成果几乎没有。由于经济发展情况不同,个税对各省域收入差距调节状况也有所不同,只有在比较分析中才可以找出更适合各自的税制改革选择。鉴于此,本文将以中国31个省(直辖市、自治区)2001—2011年11年间城镇居民不同收入层次家庭的人均税前收入和税后收入为样本数据,并依据历年城镇居民家庭人均总收入状况将全国31个省(直辖市、自治区)划分为高收入组、中等收入组和低收入组,通过对各考察组历年税前税后基尼系数的比较分析,来揭示个税对城镇居民收入分配差距的调控功能及效果。

二、研究方法及数据说明

(一)研究方法

目前,国际上流行的个人收入分配差距衡量指标主要有洛伦茨曲线、基尼系数、阿提金森指标、泰尔指数和五等分指标;在中国,经济学界普遍将基尼系数作为收入分配差距的衡量指标,其值在0和1之间。按照国际一般标准,基尼系数0.4为警戒线,超过0.4即视为收入不平等,可能会导致社会不稳定,需引起高度重视。鉴于《中国统计年鉴》及各省(直辖市、自治区)统计年鉴中不同收入层级所采集的样本数相等,故在此选用基尼系数的通行算法[9]来分别计算全国及各省(直辖市、自治区)历年的税前和税后基尼系数(其结果如表1-表3所示)。

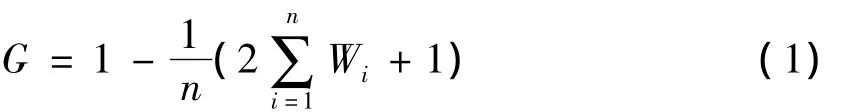

基尼系数通行算法计算公式:

公式(1)中G表示基尼系数,n是按收入由低到高顺序分成的人数相等的组数,Wi表示第1组到第i组人口累计收入占全部人口总收入的比重。

为了准确客观地反映我国各地的收入水平和差距状况,本文将依据历年人均收入水平把全国31个省(直辖市、自治区)划分为三组(按照大部分年份各省人均收入排名情况进行划分,便于研究,此处人均收入仅指城镇居民家庭人均总收入),将位列前10位的省(直辖市、自治区)称为人均高收入组(以下简称高收入组),中间的11个省(直辖市、自治区)为人均中等收入组(以下简称中等收入组),位列最后的10个省(直辖市、自治区)为人均低收入组(以下简称低收入组),通过对各考察组历年税前税后基尼系数的比较,来揭示个税对不同收入组省(直辖市、自治区)城镇居民收入分配差距的调节效果。

(二)数据说明

1.数据来源

鉴于2002年起国家城调总队对城市住户调查制度进行了较大改革,其中家庭总收入、可支配收入等主要指标口径进行了调整,为保证数据统计口径的一致性,本文选用2002—2012年各省(直辖市、自治区)统计年鉴及《中国统计年鉴》中显示的2001—2011年的城镇居民人均收入为样本数据。其中,多数省(直辖市、自治区)统计年鉴中将所有调查户依户人均可支配收入由低到高排队分成 10%、10%、20%、20%、20%、10%、10%七组,为便于公式计算,本文分别将前两组和后两组进行合并,得到调查户数比重均为20%的五等分组。

2.数据处理说明

若某一指标统计期内所有年份数据均缺失,则相应的基尼系数无法计算,在表中用“-”表示;若某一指标个别年份对应数据缺失,则用单一插补法①插补技术是一种非常重要的缺失数据处理方法,它是用适当的估计补全缺失数据。其中单一插补法是指对每一个由于无回答造成的缺失值只构造一个替代值,单一插补是以估算为基础的方法,是在替代缺失数据后,对新合成的数据进行相应的统计分析。单一插补法改变了传统方法将缺失值忽略不考虑的习惯,使得各种统计分析均可以在插补后的完整数据集上展开。将缺失数据补齐,以不影响数据传承。表1-表3中各省(直辖市、自治区)税前税后基尼系数均由同一公式模型、同一计算过程计算所得,因此数据间具有可比性。

由于数据统计的口径问题,用不同统计口径数据进行计算会得出不同的基尼系数。用基尼系数表示收入分配的均匀程度,其收入应是全部实际收入,必须是真实统计。受我国当前统计体系的影响,以及大量难以统计的灰色、黑色等隐性收入的存在,很难计算出居民完全真实的实际收入,计算的基尼系数有可能夸大或缩小收入分配差距的实际程度,但同一统计口径数据计算所得的基尼系数的变化是能够比较客观地反应收入分配差距问题的。且本文主要是对个税调节收入差距效果的实证研究,即重点分析的是各省(直辖市、自治区)历年税前税后基尼系数差值的变化,而不是基尼系数本身的大小,所以我们用统计年鉴中的数据得出的研究结果具有客观真实性。

三、实证研究结果及分析

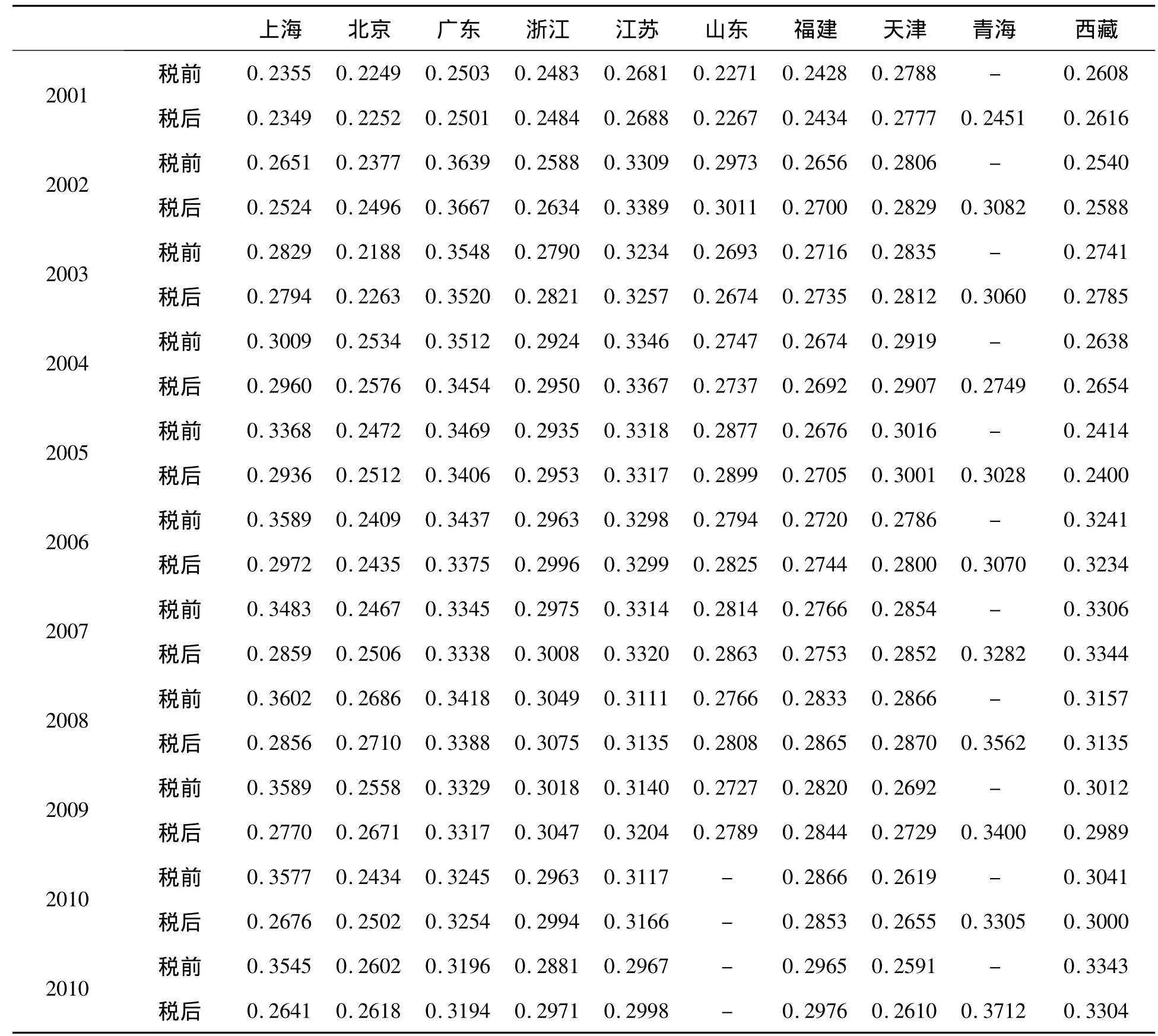

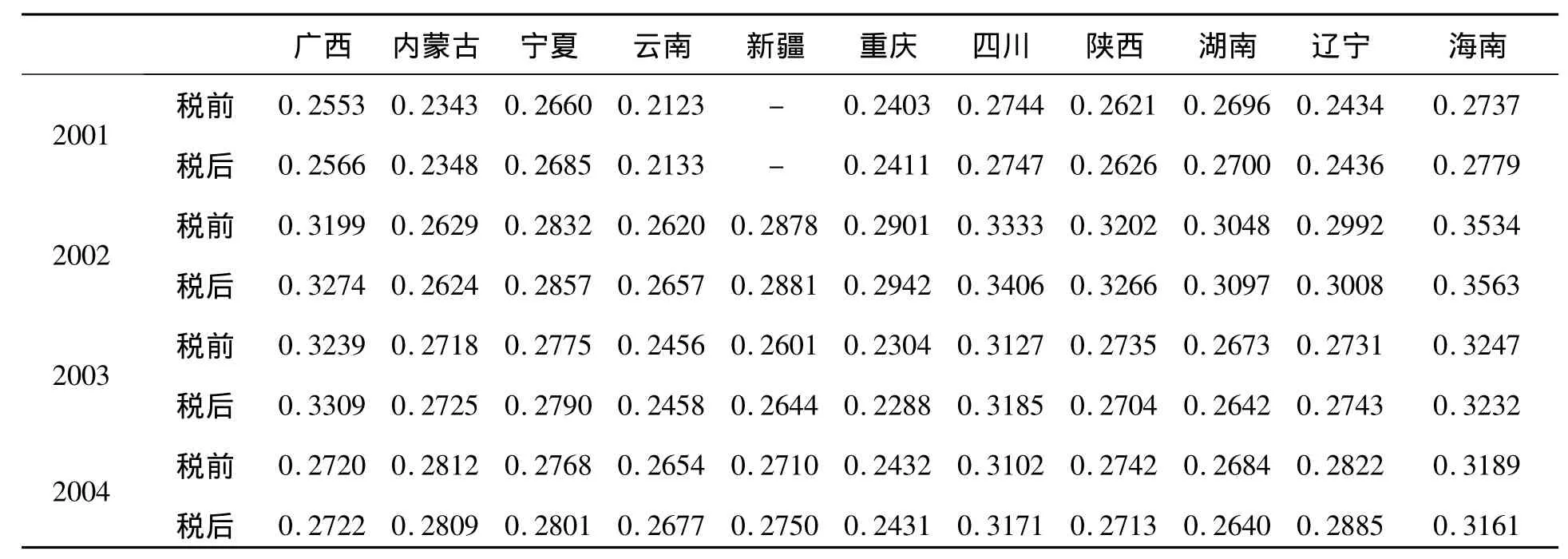

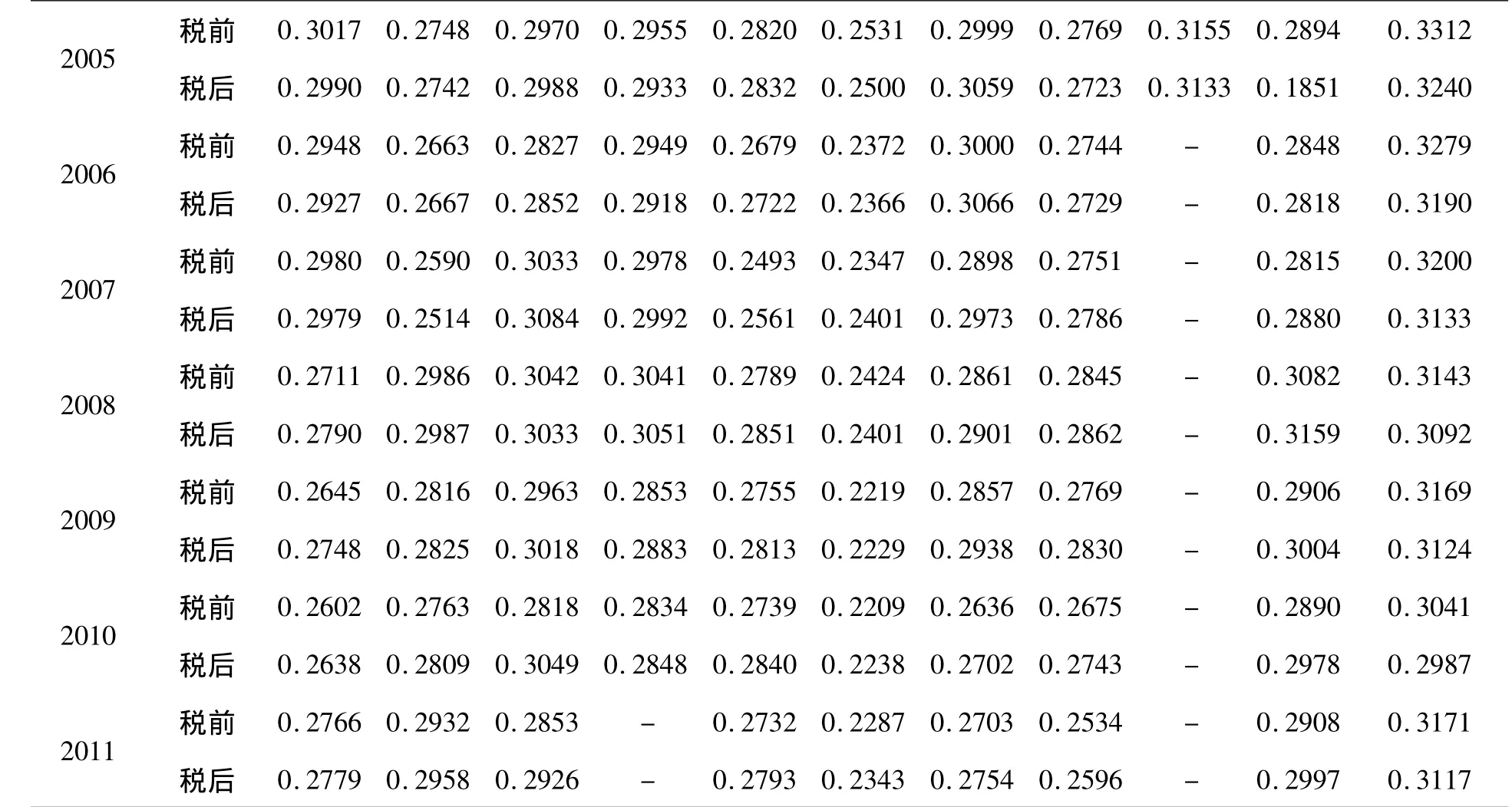

依据各省(直辖市、自治区)统计年鉴,城镇居民收入水平用城镇家庭总收入和可支配收入来表示。总收入指被调查城镇居民的实际总收入,包括经常或固定得到的收入和一次性收入;可支配收入指被调查城镇居民家庭总收入在扣除个人所得税、获得补偿以后的实际收入。本文将总收入视为税前收入,可支配收入视为税后收入。按照前述的基尼系数通行算法计算公式(1),分别计算出各省(直辖市、自治区)历年税前税后基尼系数,其结果如表1-表3所示。

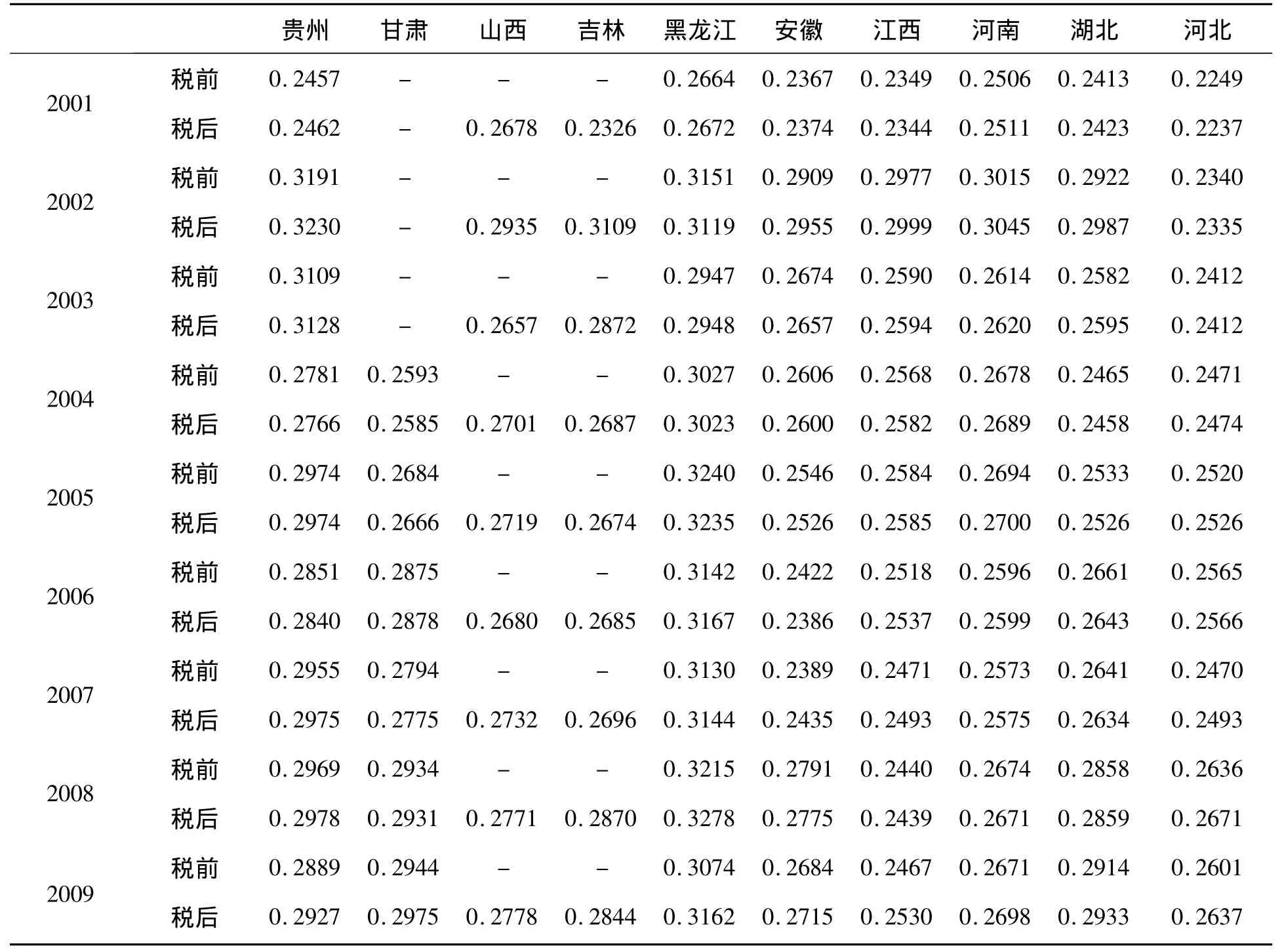

表1 2001—2011年高收入组各省(直辖市、自治区)城镇居民家庭税前和税后基尼系数

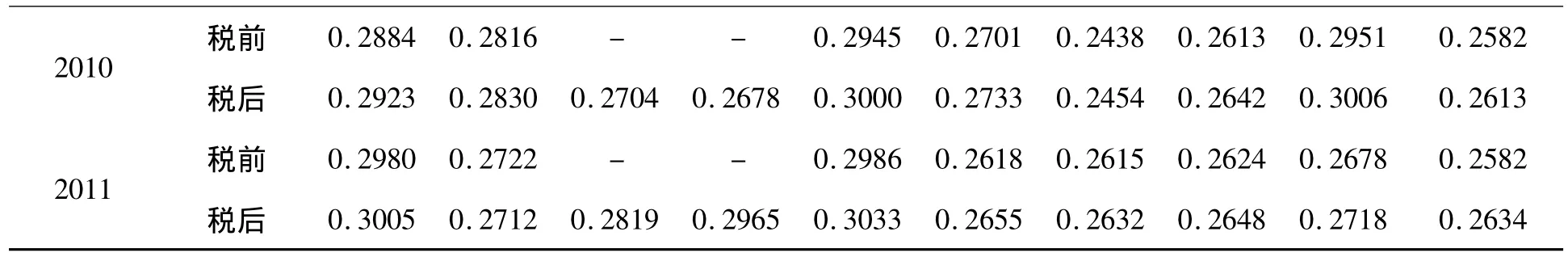

表2 2001—2011年中等收入组各省(直辖市、自治区)城镇居民家庭税前和税后基尼系数

表2 (续)

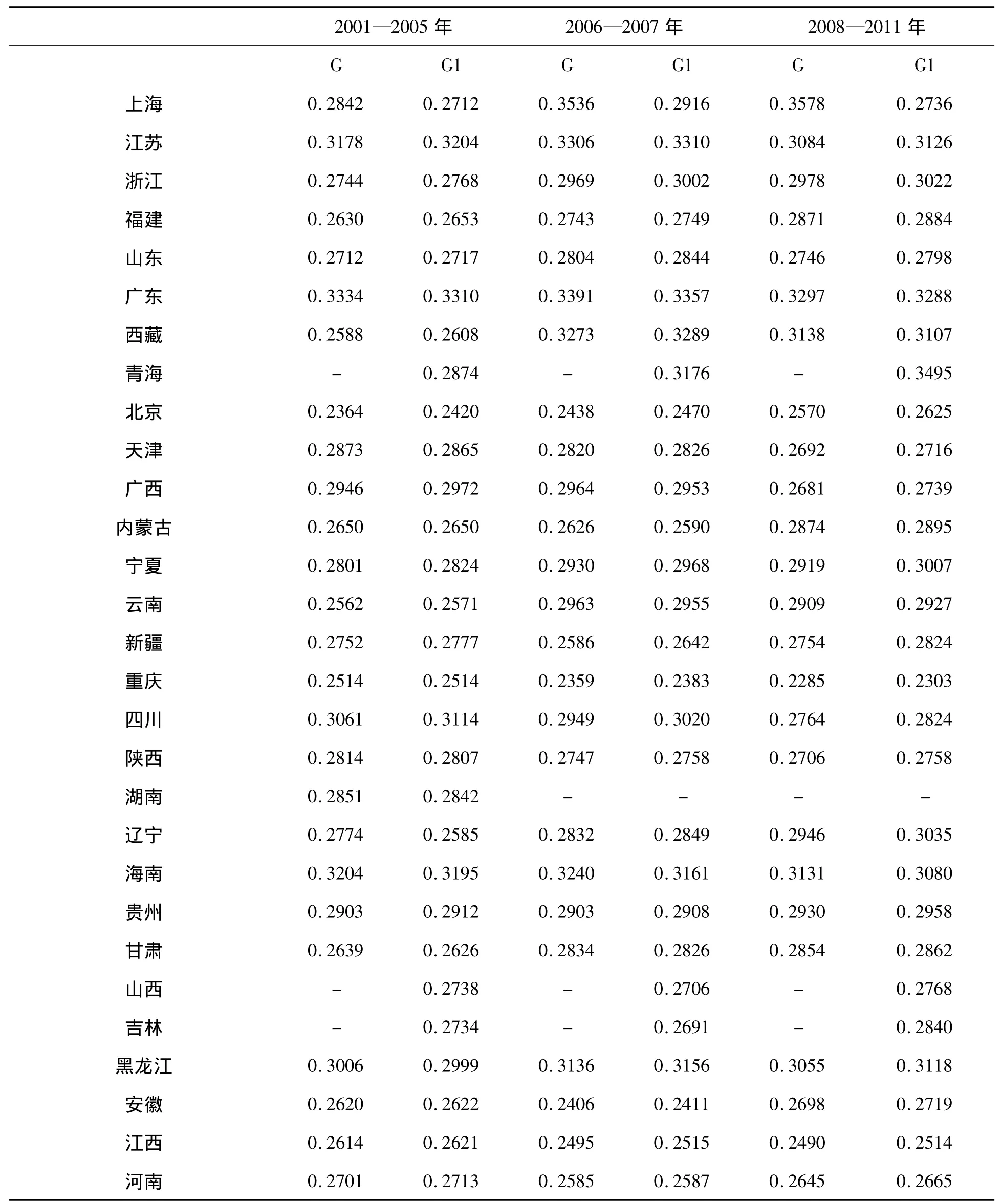

表3 2001-2011年低收入组各省(直辖市、自治区)城镇居民家庭税前和税后基尼系数

表3 (续)

从表1-表3的计算结果可以看出以下几点:

1.收入越高的组居民收入分配差距越大,各省(直辖市、自治区)收入差距均在不断拉大

高收入组历年的税前基尼系数明显高于中等收入组,而中等收入组略高于低收入组,这一结论可以由统计期内各组税前基尼系数均值①此处的基尼系数均值是指组内各省(直辖市、自治区)统计期内基尼系数均值的平均数。来说明。2001—2011年,高收入组内10个省(直辖市、自治区)税前基尼系数均值为0.3044,略高于全国税前基尼系数均值0.3036,明显高于中等收入组的0.2809和低收入组的0.2713②数据根据表1-表3数据计算所得。需要说明的是:表1-表3所显示的我们计算得出的基尼系数小于人们实际感受到的收入差距状况,这主要是因为我们所用的税前税后收入,都是统计年鉴所公布的合法收入,而现实中由于大量难以统计的灰色收入、黑色收入、以权谋私、权力寻租的存在以及高收入人群收入来源多样化、税收征管水平有限等问题,都使得实际的基尼系数要比我们计算出的高。。这说明,主要由东部沿海经济发达省直辖市构成的高收入组,各省(直辖市、自治区)内分等级的城镇居民人均收入差距较大,收入分配更不公平;而主要由中西部省(直辖市、自治区)构成的中等收入组和低收入组,其省(直辖市、自治区)内分等级的城镇居民人均收入差距却没有东部大。出现这种情况的原因主要在于人均收入水平越高的地区,高收入人群越大,其收入来源更加多样化,并且这些富人的很多收入最后都会转化为财产(存量),这些财产又会给他们带来财产性收入,但这些财产并不纳税(我国迄今基本上没有向居民征收财产税),这样居民间的收入差距会越拉越大,而且也说明单靠个人所得税调节收入(流量)会很难达到缩小收入差距的效果。

2.大部分省(直辖市、自治区)在多数年份个税对收入分配差距均起逆向调节作用

从涉及的省(直辖市、自治区)来看,浙江、四川、北京、新疆4个省(直辖市、自治区)11年间的税前税后基尼系数差值均为负;而江苏、福建、浙江、云南、四川、陕西、辽宁、贵州、黑龙江、江西、河南、湖北、河北、北京、广西、内蒙古、宁夏、新疆18个省(直辖市、自治区)统计期内超过7年个税均起逆向调节作用。从三个时间段来看,表4显示:税后基尼系数均值比税前小的省直辖市在2001—2005年只有12个,2006—2007年减少到8个,而2008—2011年仅有4个。以上分析说明目前个税没有真正起到调节收入分配差距的作用,免征额的两次调整也并没有使其调节功能得以有效发挥,且逆向调节作用表现得越来越明显。原因之一在于我国个人所得税采用的是分类征收模式,没有就纳税人一个纳税年度内的全部所得综合计算征税,这样难以体现公平税负、合理负担的原则,无法真实反映纳税人的纳税能力;原因之二在于个税征收的主体是个人而不是家庭,这就使得赡养家庭成员多寡不同的相同收入者的纳税负担出现了不公的问题以及税收的逆调节问题;原因之三在于我国税收征管水平有限,对某些高收入者的隐性收入、灰色收入等征管不到位,使得高收入者可以游离于个人所得税的调节之外。

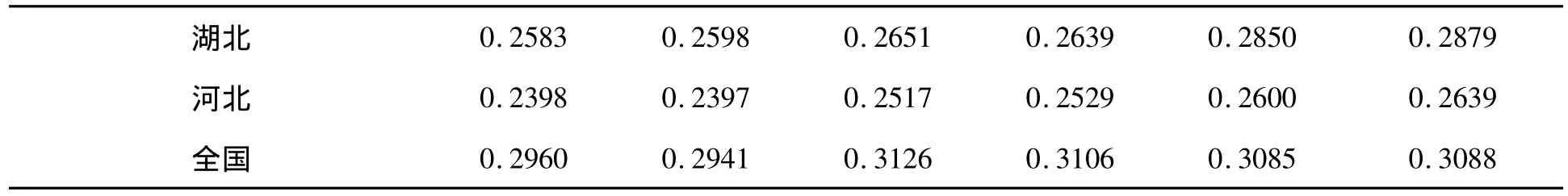

表4 三个时间阶段①依据个税免征额调整的时间结点将2001—2011年划分为三个时间阶段。2006年1月1日个税免征额从800元提高到1600元;2008年3月1日个税免征额从1600元提高至2000元;2011年9月1日个税免征额从2000元提高到3500元,9级超额累进税率修改为7级。2011年只有后4个月受到个税调整方案的影响,因此将2011年并入第三个时间阶段。内全国各省(直辖市、自治区)城镇居民家庭税前、税后基尼系数均值②此处基尼系数均值是指31个省(直辖市、自治区)分别在统计期三个时间阶段内基尼系数的均值。

表4 (续)

3.个人所得税起征点(即免征额)的提高没能使其真正发挥有效的调节作用,且个税对不同收入组收入差距的调节作用也不同,统计期内多数年份个税均起逆向调节作用的省(直辖市)大多集中于中低收入组

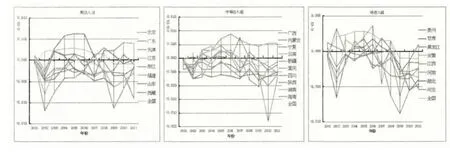

从表4可看出,高收入组中2001—2005年税后基尼系数均值比税前小的有广东、上海、天津3个省(直辖市),2006—2007年有广东、上海2个省(直辖市),2008—2011年有广东、上海、西藏3个省(直辖市、自治区),且图1中高收入组税前税后基尼系数差值折线大多都在水平线(0值)上下较小范围波动,表明个税对高收入组的调节作用一直都不很明显,免征额的调整对调节作用影响很小;中等收入组中2001—2005年个税起正向调节作用的省(直辖市)有6个,2006—2007年减少到4个,2008—2011年则只有海南1个,图1显示中等收入组折线大致在水平线(0值)上下较大范围波动,说明个税对中等收入组有一定调节作用,但近两次免征额的提高反而使这种有效调节作用减弱;低收入组中2001—2005年有甘肃、黑龙江、河北3个省的税后基尼系数均值较税前小,2006—2007年有甘肃、湖北2个省,2008—2011年各省(直辖市、自治区)税前税后基尼系数均值的差值①税前税后基尼系数均值的差值=税前基尼系数均值-税后基尼系数均值。均为负,图1中低收入组折线大多在水平线(0值)上下很小范围波动,表明个税对低收入组的调节效果最差,且免征额的提高并没有逐步改善这种状况。此外,2001—2011年间,超过7年税前税后基尼系数差值均为负的18个省(直辖市、自治区)中,高收入组只有江苏、浙江、福建、北京4个省(直辖市),而中等收入组有云南、四川、陕西、辽宁、广西、内蒙古、宁夏、新疆8个省(自治区),低收入组有贵州、黑龙江、江西、河南、湖北、河北6个省。由此可见,个税对收入差距的调节作用十分有限,尤其是个税免征额的调整并没有给欠发达地区带来多大优惠。这主要是因为现行的个税起征点调整采取全国一刀切。不同地区收入水平不同、维持基本生活的费用水平也不同但却实行同一个费用扣除标准。这种全国一刀切、不考虑和体现区域差别的税收制度,其调节作用和效果在高、中、低收入组当然就不尽相同,这样做很不合理,应该根据各地实际情况区别对待。

4.统计期内中间年份个税起到了一定的调节作用,近几年逆向调节作用越来越明显

从全国来看,2001—2011年内只有2001年和2009—2011年4年时间税前税后基尼系数差值为负,中间年份均为正。与全国状况相似,各省(直辖市、自治区)统计期内个税起正向调节作用的时间亦多集中于中间年份,如图1所示,高、中、低收入组税前税后基尼系数差值折线图均呈现“波浪状”,统计期内中间年份折线大致位于水平线(0值)以上,两端年份大致位于水平线以下,比较而言近几年折线下降幅度更大、趋势更明显,低收入组表现得尤其突出。这种情况的出现,原因之一就是2008年个税起征点全国一刀切地从1600元提高到2000元,使中西部较高收入者免缴了部分所得税,导致他们与低收入者的差距更大;原因之二是个税征收的主体是个人而不是家庭,而人们的生活是按家庭进行的,这就使得赡养家庭成员多寡不同的相同收入者的纳税负担出现了不公的问题以及税收的逆调节问题;原因之三是近几年我国经济高速增长,人均收入水平也迅速提高,人民的收入来源也越来越多元化,而现行

个税税制没有跟随实际情况的变化作出及时适当的改革调整,分类征收的个税税制设计不仅不能改善收入分配差距,反而会使差距进一步拉大。

图1 2001—2011年不同收入组各省(直辖市、自治区)税前税后基尼系数差值①税前税后基尼系数差值,即税收的再分配效应R。通常用税前收入与税后收入基尼系数的绝对差异来测量个人所得税的再分配效应,表达式为R=税前基尼系数-税后基尼系数。如果R>0,则税收发挥正向调节作用(缩小收入分配差距);R<0,则表示税收发挥逆向调节作用;R=0,则税收没有发挥再分配作用(没有扩大也没有缩小收入分配差距)。比较分析

四、加快税制改革、强化其收入差距正调节功能的政策建议

收入分配主要靠个税来调节,但我国目前的个税占财政收入的比重不足7%,很难发挥其调节再分配的功能[10]。而且如本文上述的实证研究结论,我国目前的个税大多数年份还对收入分配差距起逆向调节作用。这种情况说明我国的税收体制很不健全,还存在很严重的扭曲问题,因此必须加快我国税制改革,强化个税对收入差距的正调节功能。

(一)建立以家庭为单位分类与综合相结合的个税制

家庭是现今社会最基本的组成单位,人们的日常生活消费均以家庭为单位进行,家庭成员的收入和支出一般都以家庭形式所表现,而不同的家庭结构,要素数量多寡和质量高低的不同,都会影响其家庭收入高低不同,日常生活和教育等费用支出也不同。因此未来个税改革的方向应该是摒弃现行的分类征管模式,建立健全综合与分类相结合的个税制,将个税征收的主体由个人改为家庭,这样才能更好体现以纳税能力确定税收负担的公平原则,更加人性化,也是最彻底的改革。如果实行按家庭征税,就必须建立以家庭为单位的个税申报制度、收入信息监控系统和共享平台,这虽然会花费很大的征管成本,但却可以从根本上解决我国个税因制度设计不合理造成税负不公的问题,使其调节收入分配差距的功能得到充分发挥,从而有助于十八大报告关于“收入分配差距缩小,中等收入群体持续扩大”目标的实现。

(二)个税起征点不宜过高和一刀切,应循序渐进并针对不同省份制定不同的起征点

目前关于个税免征额高低的讨论有很多,有专家甚至建议将免征额提高到1万元[11],事实上免征额并非越高越好。正如本文表4所示,我国个税免征额的两次提高对高中低收入组收入差距的调节作用均很小。2011年9月在提高免征额和降低税率的双重作用下,中低收入阶层已不是纳税主体,工薪阶层中也只有7.7%的人缴纳个税[11]。据统计,2011年全国城镇居民人均总收入为23 979元,月均收入也就是2 000元左右,远远达不到3 500元的个税起征点②数据根据2012年《中国统计年鉴》中数据计算所得。。以上事实表明,再提高免征额不是给广大工薪层减税,中低收入者得不到任何实惠,而是在给高收入者减税,让高收入者受益,结果反而拉大了收入差距。可见,在我国要减轻中低收入者负担,增加他们的收入,单靠提高免征额显然无法实现这一目标。根据十八大提出的国民收入倍增计划,2020年人们的收入将会有大幅提高,到时免征额再据实际情况做适当调整,以求更加合理。此外,专家学者们在谈论个税免征额高低时,大多都忽略了地区因素。而上述的实证研究结果表明,个税对不同省(直辖市、自治区)收入差距的调节效果并不相同,也没有真正发挥其调节作用。因此建议国家按各地区人均收入水平等经济发展情况来制定不同的扣除标准和税率等级。如北上广等高收入组省(直辖市),个税起征点可以比中低收入组省(直辖市、自治区)高一点,以避免加重中低收入者的负担;同时各省市区的个税起征点和税率层级等应随着经济发展的实际情况不定期调整,使个税真正发挥出调节收入差距的效果来。

(三)加快《税收征管法》修订进程,强化税收监管

我们计算出的基尼系数比人们实际感受到和其他机构计算出的小很多,主要原因前文已经有所说明,即我们的计算数据都来自统计年鉴中公布的合法收入,而现实中大量难以统计的黑色、灰色等非法收入没有考虑在内。实际的基尼系数肯定比我们计算出的要大很多。因此,要有效缩小我国的收入差距,还要建立健全税收征管制度,强化征收管理。目前,个人所得税调节收入差距的作用没能有效发挥,其中很重要的原因就是税收征管特别是对某些高收入者的隐性收入、灰色收入等征管不到位。解决高收入者纳税不足的问题,既要以严格执法为前提,又要加强对其收入和财产的监控。首先要加强银行的监管和财务会计制度的管理,摸清高收入者收入底数;同时规范他们的灰色收入,打击非法收入。在此基础上,再通过个人所得税调节其过高收入。此外还应推进《税收征管法》修订工作,加快官员财产公开等配套制度的出台,以便建立专门的涉税信息管理制度。除了要扩大税务机关对涉税信息采集的权限和程序,适当加大税收检查权的适用范围,还需建立一个涉税信息共享平台,使税务机关与金融机构、有关行政机关共享相关信息,以解决征纳双方在涉税信息上的不对称。在此基础上,全面建立第三方涉税信息报告制度、建立纳税人单一账号制度、推广个人非现金结算、建立和完善财产登记制度等。以此加强对高收入者的重点管理、税源的源泉管理等。这样才能使个税真正发挥其调节收入分配差距的作用。

(四)健全税种,适时开征房产税等财产性税收

个税调节只起到了对个人收入流量中合法收入部分的调节,而收入流量中存在的大量黑色、灰色等非法收入无法用个税来调节。因此就需要通过适时开征房产税、遗产税和赠与税等财产性税收来调节这些由各种形式的过高收入导致的财产存量。

1.全面开征房产税

房产税是指以房屋为征税对象,按房价或出租租金收入为计税依据,向产权所有人征收的一种财产税。由于房产税的税负难以转嫁,通过对房产保有征税,能够有效调节社会存量财产差距,从而改善收入分配不公和调节收入差距。我国现在未全面开征房产税,一方面使得高收入者囤积房产、拉高房价,另一方面也使高收入者通过炒房和出租房产得到更多的收入,进一步拉大了与低收入者之间的收入差距。可见,房产税的开征关系到收入分配制度改革和税制完善,在全国范围内征收房产税是必须的。我国的房产税于2011年1月开始在上海、重庆两地试行,目前已有两年时间,但效果不太明显。从房产税占总税收的比重来看,2011年房产税征收额为1 102亿元,仅占全国财政收入10.37万亿的1.06%,即使加上城镇土地使用税的1 222亿元,合计也只占到2.24%①谢旭人谈简并房产税种,专家建议废止契税,第一财经日报,http://finance.sin a.com.cn/china/20121205/014113896118.shtml。。这主要是因为两试点城市的房产税均存在税率过低、未覆盖存量住房等问题。因此,当前我国深化房产税制改革应从以下几方面入手:统筹推进房地产税费改革,对房地产交易环节征收的有关税种进行简并;对存量而非增量房征税;房产税税率和起征点面积,应该实行类似车船税的弹性政策,允许各地间存在差异,渐进推行免征一定面积的保有环节差异化房产税;积极推进单位房产的房产税改革;房产税可以与个人所得税结合,以家庭为单位征收;推进房产税改革,应伴随着信息的公开、公众的参与和监督;房产税的缴纳应与个人信用体系挂钩,必要时采取行政手段催缴或查封;建立房产税专款专用的通道。

2.适时开征遗产税和赠与税

遗产税是以被继承人去世后所遗留的财产为征税对象,向遗产的继承人和受遗赠人征收的税收。赠与税是指自然人在特定时期内将自己的财产赠与他人时,依法对赠与财产应课征的一种财产税。两税通过调节代际之间财产转让差距,来调节收入分配差距。开征遗产税和赠与税,有助于缩小收入差距、促进财产课税改革,也能有效调控当前房地产过热局面,促进房地产价格合理回归,而房产税试点的实施更是为两税的征收提供了一个降低征收成本的良好机遇。新中国成立以来,我国没有开征遗产税和赠与税,是因为我国以前没有很富有的人。现在情况不同了,据《群邑智库·2012胡润财富报告》数据显示,我国亿万富豪人数为6.35万人,千万富翁达到了102万人,而拥有600万以上资产的人群高达270万。因此,适时开征遗产税和赠与税势在必行。怎样征收遗产税和赠与税?2013年3月由北京师范大学中国收入分配研究院承担的《遗产税制度及其对我国收入分配改革的启示》课题的中期成果报告就提出了我国遗产税改革的调控重点、制度构想和政策建议,并建议将500万元作为遗产税起征点。本文认为,我国开征遗产税和赠与税,制定税制模式时应结合我国国情:采用宽税基,尽可能包括纳税人的各类财产和遗产;按中产水平确定起征点,限额以下是中等收入家庭,其遗产和赠与不征税,限额以上是高收入家庭,按超额累进税率征税;设置合理的扣除、抵免额;加快财产实名制、个人资产档案管理和财产价值评估制度等相关配套措施的建设进程。自2012年底深圳提出试征遗产税的建议后,已有不少富人开始考虑如何避税。对于为了避税,放弃或者不积极行使债权的行为,应该将债权人这一笔债权列入赠与税的征税范围,并尽快设计出有效防止个人财产向国外转移的约束制度。

总之,为了充分发挥税收制度对收入分配差距的调节作用,我们必须进一步调整和改革个人所得税并逐步开征房产税、遗产税和赠与税等财产性税收。

[1]胡锦涛.在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[R].人民网,2012-11-18.

[2]Joseph A.Pechman.Distribution of Federaland State Income Taxes by Income Classes[J].The Journal of Finance,1972,27(2):179-191.

[3]王亚芬,肖晓飞,高铁梅.我国收入分配差距及个人所得税调节作用的实证分析[J].财贸经济,2007,(4):18-23.

[4]刘小川,汪 冲.个人所得税公平功能的实证分析[J].税务研究,2008,(1):43-44.

[5]江心宁.强化税收调节收入分配职能的构想[J].税务研究,2011,(3):95-96.

[6]王 力.税收对中国收入分配差距的影响研究[J].统计与信息论坛,2012,(5):39-40.

[7]万 莹.个人所得税对收入分配的影响:由税收累进性和平均税率观察[J].改革,2011,(3):53-59.

[8]杨卫华,钟 慧.强化个人所得税对居民家庭收入的调节作用[J].税务研究,2011,(3):36-40.

[9]王琴梅,赵阳阳,刘卫波.个人所得税调节居民收入分配功能的研究——以陕西城镇居民相关数据为样本[J].西安财经学院学报,2012,(4):81-85.

[10]张车伟,程 杰,赵 文.再分配调节不足:中国收入差距拉大的主因[N].中国社会科学报,2012-05-22.

[11]李丽辉.官员称工薪族仅7.7%纳个税,提高起征点意义不大[N].人民日报,2012-11-23.