江西高校民俗体育资源开发状况的研究

2012-09-14王俊奇

王俊奇

(南昌航空大学体育学院,江西南昌 330063)

江西高校民俗体育资源开发状况的研究

王俊奇

(南昌航空大学体育学院,江西南昌 330063)

采用文献资料法对江西高校民俗体育资源开发现状进行分析。研究认为江西高校民俗体育资源开发存在的主要问题是:教材内容单薄、形式单一;教师队伍不稳定,有应付和临时拼凑现象;重开发轻推广,保守主义思想严重。针对这些问题提出了加强管理与监督;加强民俗体育教师队伍建设;多利用媒体,加强宣传;重视民俗体育课改资料的整理和出版等对策。

江西高校;民俗体育;资源开发

江西省简称赣,由于历史悠久,历代政区变化较大。商周前,全省除省区西北隅属荆州外,其余皆为扬州的属地。春秋时分属吴楚,战国时属楚。秦统一天下实行郡县制时划为九江郡的一部分,到西汉初年(一般定为公元前202年)江西地区才有明确的独成体系的政区建制,汉高祖设豫章郡,下辖18县,从此赣文化在这片地域上孕育。

江西的山川隽秀,省境四周环绕着秀美多姿的群山。江西蕴涵深厚的文化积淀,与秀丽的自然山水交相辉映,形成了独特的文化景观。江西深厚的文化积淀中也包含了独具赣地烙印的民俗体育文化,江西民俗体育文化多姿多彩,独具乡土特色。20世纪80年代以来,随着我国教育改革的不断深入,江西民俗体育也作为一种民族传统体育资源逐步引入学校。在把江西民族体育引进高校的课改中,高校一批学者成为主要研究队伍,以课题的形式在江西部分高校进行了课程开发的研究,对这些高校体育课改和丰富课余生活产生了很大影响。本文将对江西高校民俗体育开展的现状进行分析,并提出相应的发展对策。

1 江西高校民俗体育研究的历史回顾

查阅了有关文献资料,关于江西民俗体育在高校的研究,可以追溯的20世纪90年代,江西师大余万予教授撰写“对中华民俗体育的初步探讨”,同时还有江西上饶师院王俊奇撰写“江西民俗体育文化的特点的研究”。这项研究主要是针对民俗体育史和地域民俗体育的研究。江西把民俗体育引入学校作为课程开发在21世纪初才开始。如2001年至2003年江西师大体育学院等单位在广丰永丰乡中学进行了“舞龙”、“跳绳”、“踩高跷”等校本课程的开发,同时江西师大民俗体育课题研究小组还将傩舞引入中小学,其中“民俗舞龙教学资源开发与利用的研究”课程开发受到学生和家长的欢迎,成为学校分层分类教学中的特色体育活动。2006年上饶师院体育系申报的“江西民俗体育类课程资源开发研究”获批,该项目负责人带领3位讲师、10名本科学生在上饶市六小、十四小进行了长达4个月的民俗体育开发实验,在这2所小学的大力支持下,在5个年级、10个教学班进行了“字门拳”和“舞龙”等民俗体育课程实验。最后汇报表演时,前来观摩的记者、教师、家长、学生挤满了整个操场,学生的表演引来了阵阵喝彩,受到了各方面的赞扬。

从2006年至今,江西民俗体育引进高校成为本省课改的主旋律,其中最有特色、开展得最好的是江西理工大学,该校将舞龙、舞狮踩高跷引进校园,主要通过民俗体育文化讲座,民俗体育表演来丰富校园体育文化生活。每到节庆、大型游园活动及各种体育开幕式,江西理工大学一支支高跷队更是大显身手,高跷表演有奔跑、旋转、跳跃、金鸡独立、鹞子翻身等高难动作,伴随喧闹、激奋的鼓乐与观众的欢笑声,喝彩声汇成了欢乐的海洋(图1)。

赣南师范学院近几年也积极开展地域性民俗体育研究,并把客家民俗体育引进高校,有些教师深入客家围屋进行调查,收集了不少第一手资料,并开始了课程开发的实验,取得了很好的成绩。赣西乐安中学的教师编创了“傩舞”健身操(图2)。

图1 江西理工大学舞龙狮表演

“第一节金鸡云手,第二节金鸡云腿,第三节金鸡望月……”如果你以为是在进行一场武术表演,那你错了,这其实是乐安县实验小学的体育教师陈志刚在指导学生练习“傩舞”健身操。陈志刚从事体育教学20多年,为保护和传承“乐安傩舞”这一国家非物质文化遗产,近年来,他将流行于该县增田镇东湖村一带的“鸡傩神”改编成四拍八节的健身操,把傩舞这一古老的民间艺术发展成为一门独立的新兴艺术运动项目。傩舞在2004年教育部体育卫生与艺术教育司和中国教育学会体育专业委员会共同举办的“中小学体育观摩展示活动”中荣获二等奖[1]。

2 江西高校民俗体育课程开发现状

传承非物质文化遗产,把民俗体育引进高校,学术队伍是基础。从2007年以来,江西高校民俗体育研究和课程开发成果倍出,在课改,论文,著作等方面成绩尤为突出,以下分别列表并作简单分析。

图2 赣西乐安中学傩舞操表演

2.1 著作方面

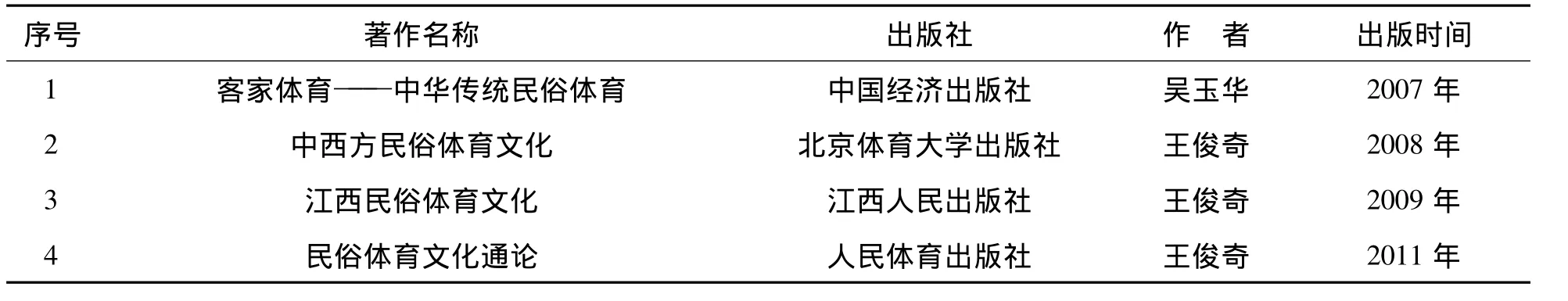

在民俗体育的研究上,著作是高水平研究的标志。江西高校在这方面走在全国的前列。至今为止,江西高校教师在北京体育大学出版社、人民体育出版社、中国经济出版社共出版4部民俗体育的相关专著(表1)。著作的作者主要为南昌航空大学和赣南师范学院两所高校的老师,其中不难看出,著作主要突出了江西地域民俗体育的研究,这为民俗体育引进高校打下了良好的基础,这也是江西高校民俗体育研究的一大特色。

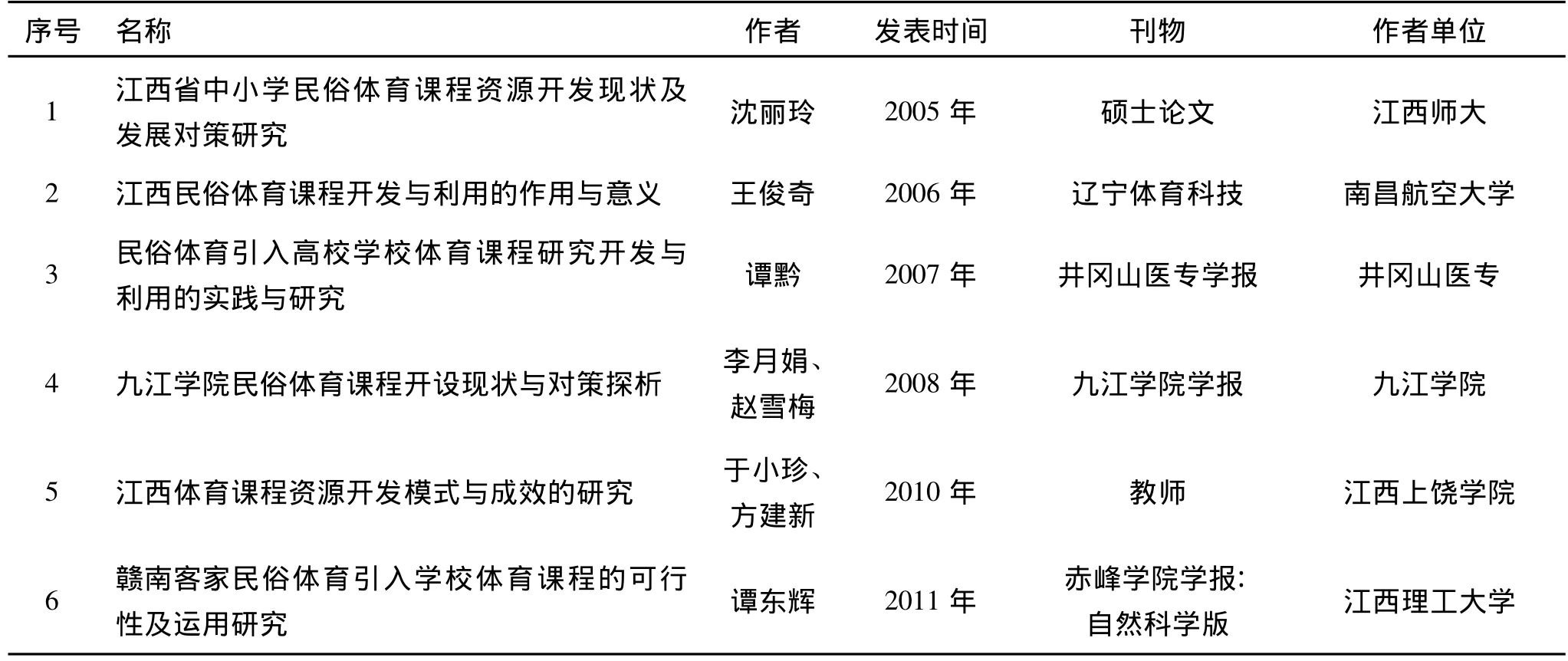

2.2 论文方面

江西在开发民俗体育研究方面比较早,约从20世纪八、九十年代已有相关论文发表,但本文主要涉及民俗体育课程开发的文章,其他研究不收录。由表2所例论文可以了解到,虽然江西研究民俗体育的时间长、研究的水平也不低,但在对民俗体育作为课程开发的研究方面,撰写的论文偏少,而把民俗体育引进高校的研究论文更少,只有少数一两篇,一般都是论文作者对本单位民俗课程开发进行研究,如“九江学院民俗体育课程开设现状与对策探析”,[2]作者就是九江学院的年青教师。“赣南客家民俗体育引入学校体育课程的可行性及运用研究”,[3]作者是长期在客家民俗生活环境中成长起来的。江西理工大学地处赣南,而赣南是我国客家人居住最多的地区之一,通过对客家民俗体育的挖掘、整理,并引进高校,对客家体育文化、对开发本土体育课程资源以及转变课程功能和学生学习的方式都起到很好的作用。除上述正式发表的论文之外,在各种学术会议上,江西民俗体育课改方面的论文也有参加交流。诸如九江学院的龙狮队曾参加龙狮文化高层论坛,并有5篇论文获得优秀论文奖;其他有江西师大、上饶师范学院、江西财经大学、赣南师范学院、江西理工大学等高校教师有相关论文参加各层次的学术交流。

表1 2007年—2011年江西高校教师出版民俗体育著作一览表

表2 2003—2011年江西民俗体育课程开发论文一览表

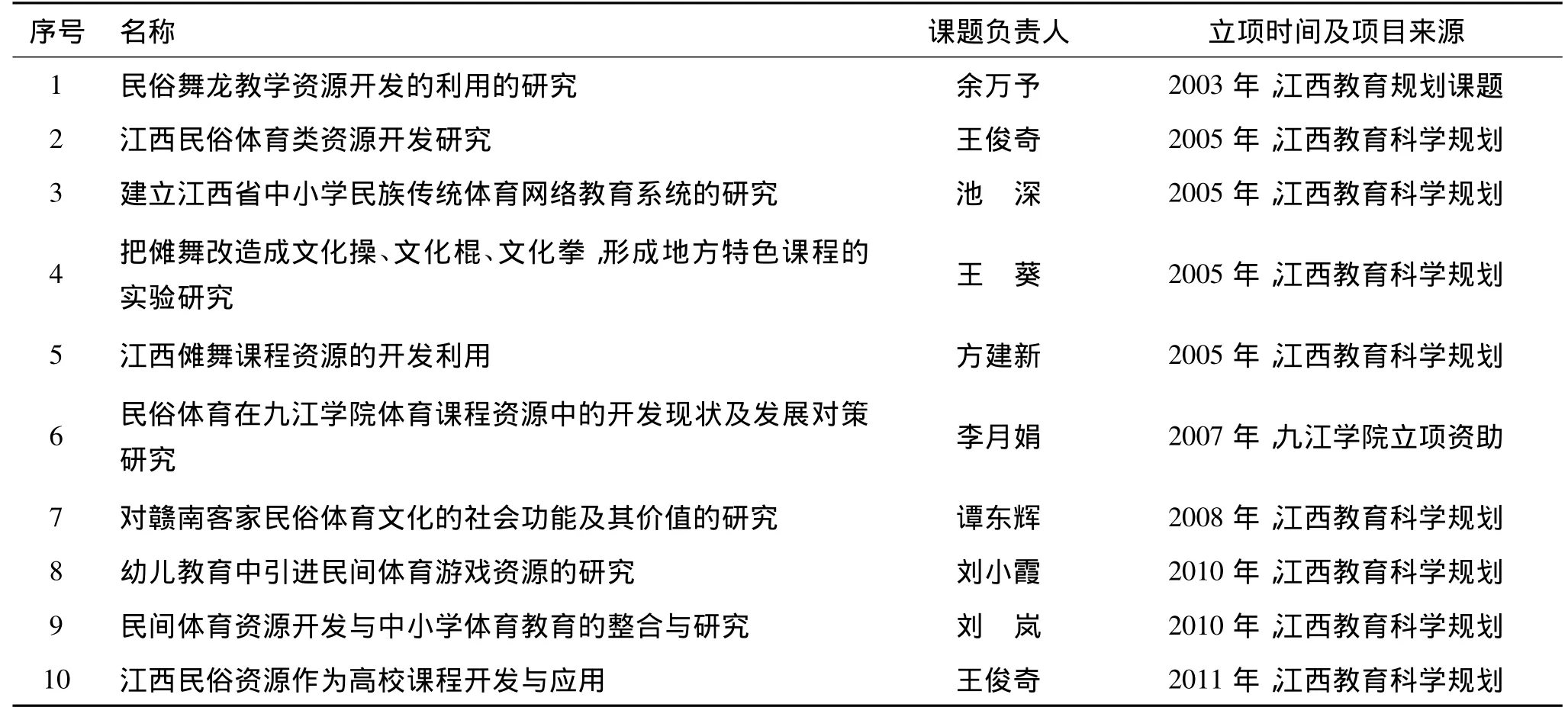

2.3 研究课题方面

约从2003年以来,课程改革在江西各地开展起来,特别是2005年5月江西省教委发出《关于收集江西省体育学科义务教育课改实验成果的通知》,通知指出,这是为广大教师创造出“边学习、边实验、边研究、边总结、边推广”的新路子,旨在努力搞好江西省体育学科的新课程实验工作。当时上饶师范学院、江西师大两所高校是江西民俗体育研究的领头羊,在省教委的这一思想指导下,积极申报并获批课题立项,到2007年民俗体育引进高校相关课题多了起来,研究队伍扩大到6所以上的高校,课题研究出现蒸蒸日上的好势头。从表3来看,研究的课题有理论方面的,也有对民俗资源开发研究的。其中主要内容是江西本土的民俗体育内容,如舞龙、傩舞、拳术等,在层次上有幼儿教育、中小学教育、大学教育,面比较广。但据调查,民俗体育资源引进高校或推进高校体育文化建设方面做得不够,原因主要是缺乏经费,仅靠教育科学规划一、二千元课题费是远远不够的,所以大多数课题是半途而废,甚至有些教师是为了评职称而报课题,一旦拿到课题后就大功告成了。另外,学校领导对民俗体育课改不重视,造成这方面的课改出现落实不到位、水平低的现象。

表3 2003-2011江西高校教师主持民俗体育课程开发的项目一览表

3 江西高校民俗体育课程的开设现状

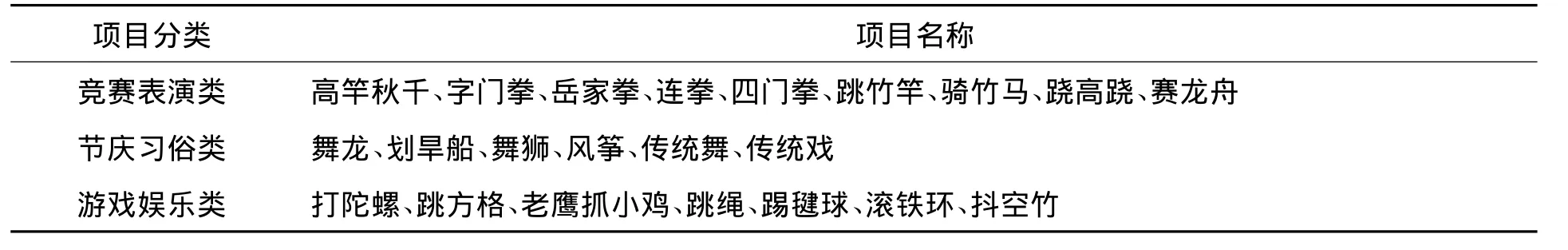

3.1 课程项目开发种类

江西民俗体育文化历史悠久、项目丰富多彩,据不完全统计,江西民俗体育种类接近50种,其中具有代表性的有:传统舞、舞草龙、板凳龙、赛龙舟、风筝、跷高跷、叠罗汉、竹竿火龙、放竹排、打陀螺、滚铁环、顶木棍、采茶戏、抬阁高悬秋千等。2003年以来,江西师大率先将江西民俗体育引进学校,并先后在宜春、上饶、南昌几所中小学进行试验,取得了初步成效。2005—2006年有上饶师院教师在几所小学对舞龙、字门拳的试验,2007年至今又有在赣南、景德镇、井冈山、南昌、上饶等高校进行民俗体育课程试验,都取得了较好的研究效果。从表4看,江西各级学校开展的民俗体育课程已达20余种,在很大程度上充实和弥补了中小学体育课程资源的不足,与现代竞技体育是一种很好的互补,受到了大多数学生的喜爱。

表4 江西民俗体育课程项目开发一览表

3.2 课程开发的形式

江西民俗体育课程开发与利用的形式是多样化的。第一是研讨会的形式,每年江西省教研室召开一次体育课程开发与利用研讨会,专门选择在课程开发与利用开展出色的地方学校召开,邀请各兄弟学校在现场观摩和研讨,主要对这些学校开发的校本课程、开发方案、具体措施、自编教材、开发的模具教具进行实地考察和研讨。这种形式不但可以促进全省各级学校相互学习、相互交流、共同提高,而且这些被选中的学校,为了展示自己课改的成绩,借这样的机会得到同行、专家的指导,并将开发的课程加以推广,他们会更加努力做好展示的准备,在教材编写上一再修改,表演精益求精,师生共同努力,无形当中也推进了这些学校民俗体育课程改革水平的提高和普及。

第二,一般由学校教师根据本地民俗体育的特色和结合本校各方面条件提出或申报民俗体育课改方案。中小学大多由地、市、区教研室批复同意,并由地、市、区教研室派人到该学校进行实地考察,主要对教师的特长与课程、课程资源开发的能力、开发课程的条件与各种有利和不利因素做出初步评估,并批准该校的方案,课程开发的学校和体育教师还要做出项目开发计划,指定一套课程计划,并编写教材。课程进行中,在规划时间内由省、市、教研室进行中期检查,主要对课程教材的实际使用情况、学生上课的效果进行检查,并提出一系列修改完善的措施。有的学校为了进一步进行课改和激励师生参加课改,还不定期举行民俗体育课程开发与利用优质课比赛活动,诸如舞龙、舞狮、跷高跷、滚铁环……多种开发项目参加了比赛,体育教师开动脑筋、发挥聪明才智,将民俗体育用现代方式表达出来,集趣味性、娱乐性、教育性、竞技性为一体,生动活泼,受到学生的普遍喜爱。

4 存在的主要问题

4.1 教材问题

根据对几所高校的调查,并翻阅了几本自编教材,发现大多数教材内容很相似,甚至有些摘抄、照搬别人的地方。这些教材是由体育教师自己编写,由于他们中间有些人对民俗体育本身缺乏了解,因此在编写教材中缺乏民俗体育知识,甚至对某些知识点的认识有差错,或者编写的教材内容单薄、形式单一,不少是模仿其他体育教科书翻改的,于是这些教材缺少创新,是普遍现象。

4.2 教师队伍问题

9年来,江西省在民俗体育课程资源开发与利用等课改中,确实培养和锻炼出一支教师队伍,但是这支队伍是不稳定的,通常是需要搞课改或由于某个教师申报到课改课题后,临时召集几个教师,在课改中大家凑在一起,一旦课题结束就各奔东西。所以往往一个学校民俗体育课程资源开发不能连续进行下去,原因就是没有一支真正志同道合的研究队伍,所以造成了一些学校民俗体育课程改革有昙花一现的现象。

4.3 成果推广问题

从2003年至今,江西省民俗体育课程资源引进学校,课改9年中至少有几十所大中小学进行了这方面的课改试验,开发的项目也多达几十种,有些上了电视、报纸。但是经过艰辛劳动开发出来的项目,往往是一枝独秀不能成林,即课改成果在一校一地有影响,而在别的学校不能推广。问题出在哪里呢?笔者认为:一是有关部门重开发轻推广,作为上级部门和学校,只要做了这么一件事,课改上了电视、报刊,就心满意足了,至于项目是否能够推广则少有人关心。二是开发的项目地域性强、普及性差,一般大学在民俗体育课程资源开发上,首选的开发内容是地方本土的民俗体育。比如江西上饶开发的是当地的字门拳、板凳龙,赣南师范和江西理工大学开发的是当地客家民俗体育,其他学校也是这样做。重视地方的民俗体育资源开发,本身没有错,但是由于地缘关系和心理势差,有的项目在异地开发时,因为开发资源缺少和相关师资缺乏而很难开展,所以目前我江西民俗体育资源开发处于你做你的、我做我的,墙内开花墙内香的的状况。三是缺乏交流、地方保护主义,有些人故意将资料保密,生怕被学去而失去惟一的名头。

5 对策

针对江西民俗体育资源课改调查所发现的问题,按照新的课改理念以及素质教育的要求,对江西民俗体育资源引入高校提出以下几点对策:

5.1 加强管理与监督

民俗体育资源作为高校体育资源,对开展贯彻、执行国家相关政策,对民族体育非物质文化遗产的传承保护,对提高学校学生自身健康,都确实有重要的意义。因此,省政府相关部门以及各高校应加强重视,出台更好的扶持政策,同时也要相应的加强对课改的监督力度。

5.2 加强民俗体育教师队伍建设

高校民俗体育课程资源开发,作为课改的执行者、实施者,教师是重中之重。要使江西省民俗体育课程资源引入高校长期、有效的开展下去,首先必须彻底改变过去那种临时拼凑和应付课题结题的不良做法,要切实做好江西省民俗体育教师队伍建设工作:首先,可以委托江西省某些有民俗体育专家的学校开设民俗体育课程,其次可以邀请这方面的专家开讲座,请相关专家在自己所带研究生中培养骨干,另外省、地、市可以实施民俗体育师资培训机制,由省、地、市下拨课题和课改形式的资金,通过多方面的努力,经过两三年,建设一支高校民俗体育资源课改骨干队伍是不成问题的。

5.3 多利用媒体,加强宣传

过去几年,虽然也见到有关民俗体育课改资源引入高校的媒体报道,但多数是地方媒体、小记者、短篇幅、一时性的报道,作为课改开发者应积极主动请示学校领导,要求宣传部门出面帮忙,争取得到学校领导的支持。作为上级教育部门也要重视关注各类学校民俗体育课改的进程,并对其成果采用电视、广播、报纸做大力宣传,让更多的学生,从这些媒体中了解民俗体育课程,也使本校课改成果让更多人分享。

5.4 民俗体育课改资料的整理和出版

江西省开展民俗体育课改的课程开发与利用,前后已有近10年的时间,其中有中小学民俗体育课改的,有高校民俗体育资源课程开发的,也有各地市教研室对民俗体育课程改革的实验等,这些资料十分珍贵,是江西省广大体育教师10年的心血,是一笔民俗体育课程开发的经验财富。但是据了解,除了有少数教师将研究成果写成论文的形式发表之外,大多数成果要么在教师自己的抽屉里,要么堆在各级教育行政部门的仓库和书库里,有的由于时间过长已经破损和丢失。这无疑是课改经验的流失,为了使后来者有资源可查,有经验数据可依,研究上少走弯路,我们应该积极行动起来,作为教育行政部门应该把10年来关于民俗体育课程资源分门别类整理出来,按门类分课程类、论文类、获奖类、报告类、宣传照片类,又可以安学校层次分类:高校类、中学类、小学类。将这些资料集中成几部著作,经费也只需10万元左右,这件事做好了对传承民俗体育文化是一个好事,对高校、乡土课程资源改革是一面镜子,对江西省民俗体育课程资源开发与利用持续性的发展有重要意义。

[1]曾文才,王小兰,朱智华.乐安中学的教师编创“傩舞”健身操[N].赣西晚报,2011-05-31(10).

[2]李月娟,赵雪梅.九江学院民俗体育课程开设现状与对策探析[J].九江学院学报,2008(3):123-125.

[3]谭东辉.赣南客家民俗体育引入学校体育课程的可行性分析及运用研究[J].赤峰学院学报:自然科学版,2011,27 (6):160-163.

[责任编辑江国平]

Development Situation Research on the Folk Sports Resources of Colleges in Jiangxi Province

WANG Jun-qi

(School of Physical Education,Nanchang Aviation University,Nanchang 330063,China)

By using the methods of literature and logic,the author analyses the present development situation of folk sports resources of colleges in Jiangxi.The main problems is that teaching material content is thin,teachers team are unsteady,and conservative idea is serious.In the light of these problems,the author put forward to strengthening supervision and management,the folk sports teachers team construction,more media,the propaganda,the folk sports curriculum information collation and publishing strategy.

colleges in Jiangxi province;folk sports;resources development

G 852.9

A

1007-7413(2012)03-0027-05

2012-03-29

江西省教育科学“十二五”规划项目(11YB352)

王俊奇(1956—),男,江西婺源人,教授。研究方向:民俗体育文化、体育史。