抽血质量影响因素与控制策略研究

2012-05-29言美云

言美云

血液学检查是临床辅助诊断的重要组成部分,血液标本的质量控制是血液学检查准确性的一个关键因素。抽血送检的环节较多,比如参与的医护人员较多、抽血样本的类型的较多等[1],使得抽血质量控制的影响因素较难控制。现回顾我院2010年1月~2012年1月的抽血检验结果,对其中与临床症状不符合和不合格的抽血样本的检验结果进行统计,并且分析影响抽血质量的因素。

1 资料与统计方法

1.1 一般资料 2010年1月~2012年1月我院检验科生化室抽血检验的200236样本结果。

1.2 方法 回顾性分析200236样本的检验结果及临床资料,统计其中与临床症状不符的抽血样本以及不合格的抽血样本总数;统计抽血过程中引起检验结果与临床症状不符及不合格的抽血样本的例数,并分析和统计影响抽血质量的因素。

2 结果

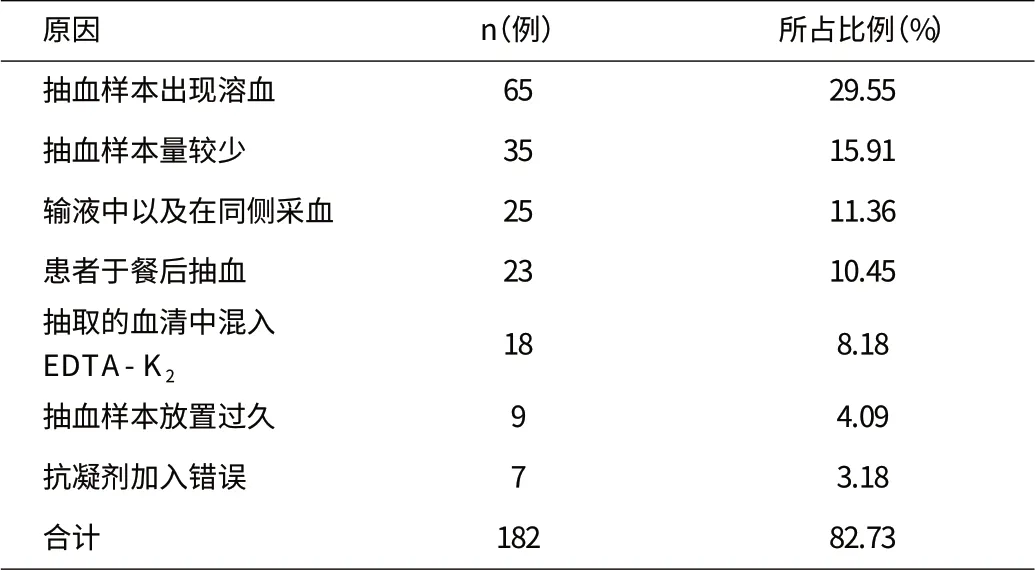

抽血检验结果与临床症状不符合和不合格的抽血样本分别129例和91例,共220例,总不合格率0.110%。其中182例在抽血过程中,抽血样本出现质量问题,占总不合格抽血样本的82.73%,抽血质量的主要影响因素为样本溶血,占65例,其他影响因素分别为抽血样本量较少,输液中以及在同侧采血,患者于餐后抽血,抽取的血清中混入EDTA-K2,抽血样本放置过久及抗凝剂加入错误等(见表1)。

表1 统计影响182例抽血样本质量因素

3 讨论

抽血的程序包括患者的准备、抽血检验的申请、样本的抽取等,这些过程大部分是由检验科以外的医护人员来完成,不能由检验人员直接实施控制,故在管理上存在部分漏洞,这些过程恰恰占据整个抽血过程的70%[2]。本研究发现182例抽血检验结果与临床症状不符合和不合格的抽血样本是在抽血过程中引起的,占总不合格抽血样本的82.73%,与文献报道[3]相符。这些影响因素需要医护人员、患者以及检验人员密切配合,加强重视和管理,加强抽血环节控制,提高标本质量。

本研究结果表明,抽血质量的主要影响因素为样本出现溶血。出现溶血的样本会干扰比色的测定,尤其在300~500nm波长,会干扰胆固醇的酶法测定,并且被血红蛋白抑制,还会干扰部分化学反应,例如胆红素的重氮化反应。导致溶血的样本多因:⑴抽血时穿刺不顺畅;⑵在混匀血液时用力过大;⑶采用离心机分离血清时试管破裂。故医护人员和检验人员要特别注意溶血情况,熟悉抽血规范,尽量减少溶血的情况。

大多数情况下血液和抗凝剂的比例决定着静脉血样的质量。因此,血液和抗凝剂的比例不当会对标本的质量产生影响。当血液比例偏高,即抗凝剂相对缺乏,在血浆中常会发现微血块,不但会阻塞仪器,而且会影响部分检验的指标,如会造成纤维蛋白原减少等;反之,血液比例偏低,即抗凝剂相对为过饱和,则会严重地影响检验结果的准确性。

输液中以及在同侧抽血,可使样本血清中钾离子、钠离子及氯离子或葡萄糖等含量迅速增高,极容易导致误诊,具有重大的危害性。还会稀释样本,使得输液中的药物等在不同检验项目中得不到准确的结果,故对正在输液或输血患者应在其对侧肢体进行抽血。

患者于餐后抽血的结果容易导致误诊,如一顿标准餐后,钙、钠和胆固醇会提高约5%,无机磷、胆红素和血糖的含量会提高15%,天门冬氨酸氨基转移酶的含量会提高20%[1,4],三酰甘油含量会提高50%[5]。故医护人员一定要将正确的抽血方法,注意事项和准备要点有效地提醒并知会患者,并在抽血前询问患者是否空腹。另外,抽血前患者睡眠要充足,处于安静舒适和情绪平稳的状态,应空腹12h以上(以清晨空腹最佳),前一天晚餐要以清淡食物为主,不能饮咖啡、酒、茶,不能抽烟,停止服用对检验有干扰的药物。让患者全面了解其治疗药物、生理情况、病理变化和饮食情况对检验结果的影响,以求得患者理解和配合,确保检验的准确性和真实性。

本研究抽取血清中混入EDTA-K2的18例抽血样本的结果统计:Ca2+浓度0.06~1.04mmol/L,K+浓度7.74~15.23mmol/L。原因可能是目前医院采用真空采血管,一般行血常规采集后,然后生化管进行采集,可能因为生化管抽取的样本量较少而直接倒入部分血常规管的血液或者在混匀血液时因为采血针蘸到EDTA-K2抗凝剂,从而导致血钙明显降低,血钾显著升高。

抽取血液样本后应马上进行处理,越早检验结果就越可靠,例如血液样本放置1小时后血糖浓度降低7.0%~10.0%[6],故血液样本采集后应由专人按照规定的时间和方法送达实验室,并在运送过程中应确保血液样本的生物安全并防止差错和意外事故。如由不熟悉的人员运送样本,可能会造成样本污染或样本放置过久。另外,如生化室因血液样本过多或仪器出现故障并没有及时进行检测和维修,也会导致样本放置过久。

生化检验中应用到的抗凝剂种类较多,其抗凝剂机制也各不相同,对于不同的检验项目应选择适当的抗凝剂,否则将会直接影响到检验结果的准确性。例如在观察酸碱平衡时,钾、钙的测定不能使用草酸钾。另外,由于抗凝剂草酸钾与氟化钠抑制许多酶的活性,故在进行酶(如磷酸酶、转氨酶、淀粉酶等)的测定时不能使用上述抗凝剂,否则同样会影响脲酶法测定尿素氮和酶法测定胆固醇。

综上所述,在抽血过程中实施全面的质量管理有利于保证检验结果的准确性,检验科应加强和完善抽血质量控制中各个环节的管理制度,要制订相应的血液样本抽取指南及各个环节的规范,并派发到相关的临床医护人员和患者手中。应多组织岗前培训特别是对于所有实习及初次参加工作的医护人员。严密控制抽血过程的质量,并加强管理,保证血液检验结果的准确性。

[1]李红梅.检验分析前质量控制的探讨[J].当代医学,2009, 15(12):30-31.

[2]王桂东.实验室分析前质量控制与临床[J].实用医技杂志, 2008,15(32):4541-4543.

[3]丛玉隆.临床实验室分析前质量管理及对策[J].中华检验医学杂志,2004,27(8):483-487.

[4]丛玉隆.检验分析前质控存在的问题与对策[J].中国医学论坛报,2005,11(1b):524.

[5]申子瑜,李萍.临床实验室管理学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2008:25.

[6]农乐根.分析前质量控制存在问题及对策[J].右江医学杂志,2008,36(2):227-228.