隋唐大运河郑州荥泽枢纽申遗与保护利用研究①

2011-11-16朱瑞增

朱瑞增

(郑州市惠济区档案局,河南郑州450044)

隋唐大运河郑州荥泽枢纽申遗与保护利用研究①

朱瑞增

(郑州市惠济区档案局,河南郑州450044)

对隋唐大运河郑州荥泽枢纽遗址进行了考证和研究。经国家申报世界文化遗产专家遴选考察推荐,其成为中国大运河申遗不可或缺的重要组成部分,填补了中国大运河申遗河南郑州段的历史空白。提出了对遗产保护和利用的具体措施,为推进中原经济文化建设,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业提供了决策依据。

隋唐大运河;郑州荥泽枢纽;申遗保护利用

隋唐大运河郑州荥泽枢纽位于中华文明发祥地、民族起源圣地、黄河之滨的古藪泽要冲地。昔为荥泽旧县,今为郑州市惠济区。“背靠黄河,肩臂广武山,盖古战场地,为楚汉两军对垒处。广武置于西,汴京镇于东。背黄河,面贾鲁古渡,要称九州之通。至万国玉帛其自楚、蜀、滇、黔、东西粤。输如簇,蹄如织,无不以自逞”。

然而,隋唐大运河郑州荥泽枢纽的大部分遗产,由于尝受黄河“时决、时淤、时徙”的影响,已历尽沧桑,不断变易或徘徊游荡。加之年代久远,史料匮乏等原因,自南宋迄今的千年中,则已成为众说纷纭、不被众人所识的一个历史性难题。因此,借助国家组织大运河申遗和中原经济文化建设的战略机遇,组织开展“世界级文化遗产隋唐大运河郑州荥泽枢纽申遗与保护利用”科研探索,充分挖掘利用历史文化资源内涵,为助推中原文化经济建设,打造世界级文化遗产品牌,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业,提供重要资源载体,并为政府决策提供参考依据。

一、中国古代大运河

中国古代大运河概括起来可以分为两大系统:一是隋唐大运河,二是京杭大运河。其中,尤以隋唐大运河开凿最早、规模最大和距离最长而最为著名。

据历史文献记载,隋大业元年(公元605年),隋炀帝开凿隋代大运河。自郑州荥泽枢纽起,西通河洛,南至余杭(杭州),北至涿郡(北京)。全程分为通济渠、永济渠、邗沟和江南河四段。连接海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系。通冀、鲁、豫、皖、苏、浙六省,全长2 500余公里,由此成为我国古代纵贯南北水陆交通漕运、经济文化交流的大动脉。隋代大运河,因“隋代开凿,唐代享用”,故又称之为隋唐大运河,距今已有1 400多年的历史。

京杭大运河继隋唐大运河开凿600余年后而修建。隋唐大运河开通后,直到元代的1293年,会通河与通惠河的开通,裁弯取直,由北京直接通往杭州,不再走洛阳、荥泽、郑州和开封。截直后全长1 782公里,即是今日众所周知的京杭大运河。

这两大系统,均是我国古代南北水陆交通漕运与经济文化交流的大动脉。是支撑中华民族经济发展、文化繁荣的脊梁和纽带,同万里长城一样,被誉为当今世界最宏伟的四大古代工程(之一),堪称中国古帝王与劳动人民的伟大壮举和最宝贵的文化遗产,列入中国世界文化遗产调查保护名单。

二、郑州荥泽枢纽的历史渊源

郑州荥泽,古水泽名。《史记·夏本纪》:“荥播既瀦。孔安国曰:荥、泽名,播(波)水已成遏都。《索隐》曰:古文《尚书》作,荥波,此及今文并云‘荥播’,播是水揪溢之义,荥是泽名。”按“荥播既瀦”即指荥泽水而言。位置在汉荥阳县东南,与莆田泽相毗连的低洼地。大约相当于今黄河以南,贾鲁河以北,郑州市惠济区与部分金水区之地。

先秦时代,郑州荥泽,为古藪泽开河要冲。在禹时,“大禹塞荥泽,开之以通淮泗”,至今既有故事传颂。春秋时期,魏惠王“荥阳下引河东南为鸿沟”,成为我国古代开凿大运河之鼻祖,距今已有2 400多年的历史。

秦汉时期,秦王政22年(前225年),王贲率领六十万大军攻打魏国,包围魏都大梁,引黄河鸿沟水灌大梁,三个月后,大梁城破,魏王投降,魏亡。西汉初期,楚汉战争多年,于汉王刘邦四年(前203年),汉王刘邦与楚霸王项羽,议约“鸿沟为界,中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚”。西汉末年,黄汴决坏。荥阳以东数郡灾患严重,持续60余年。东汉永平中,明帝命王景,理渠堤坤。自荥阳至千乘海口,修筑大堤千余里。绝水,十里立一水门,令更相回注。从此,河汴分流,黄河、汴河互不侵扰,千年无大患。在中国水利史上,称之为著名的王景治河。

隋唐时期,隋文帝为加强河务管理,在郑州荥泽枢纽,分置广武县,仁寿初改为荥泽县。郑州荥泽县“旧城,在汉荥阳故城东北十五里。明成化八年被河塌没,知县曹铭改迁南五里许,周围四里十三步”。“东南距荥阳故城十里。天启七年至崇祯元年又归自”,“背黄河,肩臂广武山,盖古战场地,为楚汉两军对垒处。广武置于西,汴京镇于东,背黄河,面贾鲁古渡,要称九州之通。万国玉帛其自楚、蜀、滇、黔、东西粤。输如簇,蹄如织,无不以自逞。山河四塞,天险之国”。

隋炀帝继位,更致力于大运河的开凿。据历史文献记载,隋大业元年,隋炀帝下诏,发河南道诸州郡兵夫三百余万,开凿通济渠,自河起荥泽入淮千余里。此时,自板城渚口,引黄入汴的河口,因汉代旧河口与荥泽石门的淤积和废弃,已由广武山之北,改在广武山之南[1]。经广武山南麓,利用部分鸿沟故道,东行汴水故道,历荥泽、郑州、浚仪,东别汴水,折向东南入泗达于淮[2](P64)。又自山阳至杨子达于江,于是江、淮、河汴之水相属而为一矣。水面阔四十步,造龙舟,两岸为大道,种榆柳。自东都至江都二千余里,树阴相交,每两驿置一宫,为停顿之所,自京师至江都,离宫四十余所。三年六月,敕开永济渠,引沁水南连达河,北通涿郡,二千余里。六年,又穿江南河,自京都至杭州八百里。……炀帝此举,为其国促数年之祚,而为后世开万世之利,可谓仁而有功者矣。

郑州荥泽旧县南,二百五十步有通济渠(汴渠),即裴耀卿立其之汴渠。“唐开元二十年,分汜水、荥泽、二县地,置河阴县、管河阳仓”。“开元二十三年,徙治输场东河渠口,置河阴县,以便漕运。”“故郦道元注云,大禹塞荥泽,开渠以通淮泗。汉书云,初平帝时,汴河决坏。明帝永平中,乃令王景理渠堤坤。元録又云,自宋武北征之后,复皆湮塞。隋大业元年,便令开导,名通济渠,西通河洛,南达江淮。隋炀帝巡幸,每泛舟而往江都焉。其交广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅往来不绝。其汴口堰在县西,又名梁公堰。隋文帝开皇七年,使梁睿增筑汉古堰,遏河入汴也”。

隋炀帝开凿汴河,自板城渚口为始。而板城渚口,在唐隶河阴县也,唐之河阴,在汉荥阳之东,而后世荥泽县之西,则隋之汴口。唐代汴渠,漕粮码头,“输场”在河阴县旁,县南距汴渠仅二百五十步[3](P250)。

宋元时期,宋都大梁,以在孟州河阴县之南,县为汴首,受黄河之水,以出淮泗。每岁自春至冬,常于河口均调水势,其深六尺,以满载通行为准。岁运江淮湖浙之米数百万石及东南物产不可胜计。又西山之薪炭,亦由此而下。输京师之粟,以济河北之急,内外皆仰其利。

元代至正以后,汴河又称贾鲁河。“郑州北三十里,有汴河”[4](P5)。“所谓汴河,即古所谓莨荡渠,莨荡渠一名浚仪渠。其源出于荥阳大周山,合京须索郑四水,东流之中牟县北,与沙水同流,东南至浚仪而分,南注为沙,东注为汴,此汴河所由来矣。西汉平帝时,黄河南奔冲汴,东汉明帝间,命王景修之,自荥阳以下分疏,使黄河东北流入海,汴河东南流于泗,复入淮渠。广之四十步,河旁皆筑御道,树以柳,名曰隋堤柳,又名为汴堤柳,隋代受开凿之劳,唐代享转输之利。数十年间,依然东流,隋家宫阙,竟成灰烬。宋都汴京引水穿于城中,有上水门,下水门之名,转运江浙湖之粟,直达汴京,设官司之。至元十七年,黄河决,始淤塞。元臣贾鲁修之,又名贾鲁河。俗仍汴河之称。‘郑州八景’一曰汴河新柳,在郑州犹称为汴,意即此旨欤”。

明清时期,贾鲁河在(荥泽)旧县南十里,由京索入江淮,财货聚集过坝八,黄河商贾称便。清朝末年,京汉铁路的开通,交通工具火车开始使用。水陆交通航运,即被铁路交通运输所代替。郑州荥泽枢纽、漕运码头、输场与河道等重要水利设施与航运工程,也在曾经发挥过战略作用之后,随之废弃。

图1 .郑州荥泽贾鲁河古渡遗址

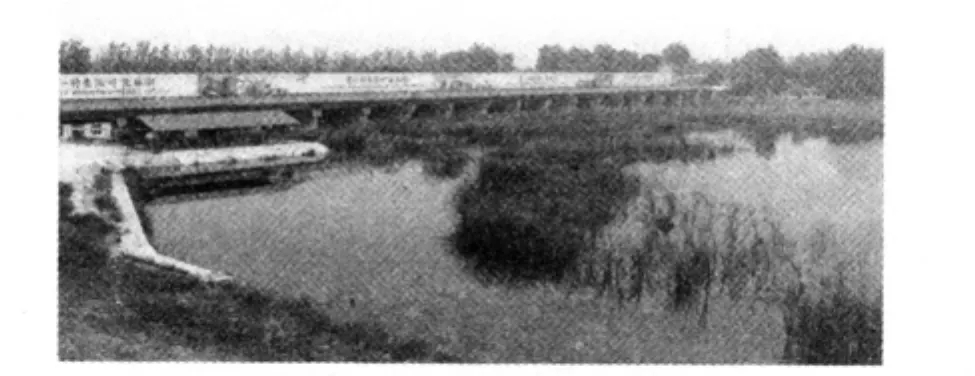

解放初期,贾鲁河古渡处(如图1所示),承建黄河花园口枢纽工程。黄河花园口枢纽工程,位于郑州市惠济区岗李村北,东风渠下边。昔为郑州荥泽、汴河(通济渠)漕运码头遗址,今为国家水利枢纽重要设施工程(如图2所示)。于1960年6月建成投入使用。主要功能是:抬高黄河水位,防止河床下切,保证北岸共产主义渠、人民胜利渠和南岸东风渠三灌区2 500万亩农田的灌溉引水,并供给天津用水,保证京广铁路黄河大桥的安全,联系南北水陆交通,促进物资交流。并可装机10万千瓦。由于设计、技术等原因,使用不到两年,便破坝废弃,成为今天的岗李水库或称十八门闸现址。

图2 .原隋唐大运河郑州荥泽枢纽漕运码头,现黄河花园口枢纽工程遗址

砾石溪,汉魏以后之水名。《水经注》曰:“济水又东,砾石溪水注之。水出荥阳城西南李泽,泽中有水,即古冯池。荥阳县冯池在西南是也。东北流,历敖山南,经虢亭北,池水又东北,径荥阳县北断山,东北注于济,世谓之砾石涧,即《经》所谓砾溪矣。济水又东索水注之……”据考之,砾溪即今惠济区北部之枯河。

索水,《水经注》曰:“水出京县嵩渚山,与东关水同源分流,即古旃然水也,北经小索亭西又为索水,又曲而西流,与梧桐涧水合,又东经虢亭南,又东北流,须水右入焉。须水近出京城东北二里榆子沟,亦曰達榆沟,又或谓之为小索水。东北流,与荥阳城西南(今惠济区古荥镇岔河村)北注索(索须合流成为索须河)。又东经荥阳县古城南。又东经周苛冢(小双桥遗址)北。又东流,北曲西转,北经荥阳城东,而北流注济水。”今有索须河,位置与其相对应。索水与砾溪会流,称济水。砾溪,为今之枯河,也称旃然水,或鸿沟水。

京水,古黄水。《水经注》记载:“济水右合黄水,水发源京县黄堆山,东南流,名祝龙泉,泉势汹涌,状若巨鼎扬汤。西南流,谓之龙项口,世谓之京水。又东北经故市县故城南。黄水又东北至荥泽南,分为二水:一水北入荥泽,下为古船塘,俗谓之郏城陂,东西二十里,南北四十里。《竹书纪年》《穆天子传》记载,甲寅,天子浮于荥水,乃奏《广乐》是也。一水东北流,即黄雀沟矣。”

郑水,即今日的七里河,发源于郑州南部的梅山、泰山,东北流,在郑州东注入汴河。

综上所述,郑州荥泽枢纽,曾以“京、须、索、郑四水,在此汇其流,形成汴河源”。“荥播、河水、济水,在此复往径通为一”。由此成为我国古代古藪泽历代开河要冲、隋唐大运河南北水陆交通枢纽,漕运商旅转输集散中心。今有隋唐大运河通济渠(鸿沟、汴河)故道,河口,漕运码头,输场,驿站,城堡,村落等重要文化遗址尚存。其中,郑州市黄河花园口枢纽工程(惠济区南裹头十八孔闸岗李水库),即被锁定为原隋唐大运河郑州荥泽枢纽漕运码头(荥泽汴口)遗址;索须河、贾鲁河部分河段约30公里,与枯河(旃然河)部分河道约20公里,锁定为原隋唐大运河郑州荥泽枢纽通济渠(古鸿沟、汴河)故道;沿枢纽故道两岸,还集中分布有牛口峪、秦王寨、青台,大河村仰韶文化遗址;桃花峪、西山黄帝古城、荥阳故城、汉代冶铁遗址、小双桥遗址;东岳天齐庙、祥云寺、康王码头和荥泽八景等,共有遗产30余处,被锁定为郑州荥泽枢纽沿河古迹遗址等。

除此之外,尚有输场、仓廒,渡口、驿站、寺庙、城镇和村庄等,一批重要历史文化遗产遗迹,与一批炎黄文化、汉唐文化的戏曲、文学、民俗等非物质文化遗产遗迹,还待进一步挖掘、调查、考证。

三、郑州荥泽枢纽漕运转输的历史地位

籍资漕运者,由来已久。西汉之世,有事于西陲,军运频繁,漕运因以大盛。东汉末后,宇内不靖,漕运仅于各地之小区域内。

隋文帝禅位后,锐意航运。对河渠之治理,仓库之设置,航运组织之确立,多所致力。于仁寿初,在荥泽河渠口,分设荥泽县,专管漕运河务。隋炀帝继位,更大兴工程,修治河道。世人谓炀帝为大运河之开凿者,实由于此。

隋乃一统之国家,必有一完整之交通网,以便各地赋贡之输纳。江南江北,地方丰饶,其农产物皆由淮河、泗河,经汴渠与荥泽枢纽转输,由黄河而出,以至洛阳和涿郡(北京)。

唐朝建都长安,迁都洛阳。要“转漕东南之粟”,对漕运的重视,自不亚于隋朝。特别是唐高宗以后,唐中央机构迅速扩大,百官俸禄增多,关中的生产远远满足不了需求。为了从关东和江淮地区搜刮更多的财富,唐王朝赖以生存的大动脉,在日日夜夜为京都,输送着大批粮食和日用百货,经过郑州荥泽枢纽转输,才能期达。而江南与冀北的物资交流也都必须经过运河,至郑州荥泽枢纽转输,才能进行贸易。

初唐期间,江淮漕船多从通济渠(汴渠),到达郑州荥泽枢纽汴口,经过卸货换船,待河势适中,才能转输入河,再溯洛水至东都,输含嘉仓。洛阳以西,改为陆运,过陕州三门峡滩以后,再装船溯河入渭,运抵京都长安。因为陆运长达三百里,费工费时,高宗年间,虽经改造,通漕仍然十分困难。

到了开元年间,唐王朝的国势达到了最盛时期,京师需粮更多,对漕运的要求越发迫切。唐玄宗整修了梁公堰(郑州荥泽枢纽的一个水利工程),开凿了开元新河(荥泽汴口填淤,复开汜水),又规定每年对汴渠加以整治疏浚,经过一系列的努力,河、汴通船的能力大为提高。天宝二年(公元743年),一年内,经过郑州荥泽转输,运抵关中的粮食达四百万石。由此,创造了唐代漕运量的最高记录,扭转了关中缺粮的局面。

唐代后期到五代时期,由于战争频繁,加上受黄河“时决、时淤、时徙”的影响,汴河上游的郑州荥泽枢纽、河口及河道工程,便逐渐淤积,加上长期得不到及时疏浚,而河水泛滥,往往成灾,最终导致漕运不畅。于是宋朝建都东京汴梁,政治和漕运中心被迫东移。这时,通过黄河与郑州荥泽枢纽,漕运转输的战略地位势必也会受到严重影响。

宋朝,迁都大梁,有四河以通漕运,曰汴河、曰黄河、曰惠河,曰广济河。汴河所运尤多。“太宗兴平六年,关于京都四河之漕运,设有定制:汴河,岁运江淮米三百万石,菽一百万石。黄河,粟五十万石,菽三十万石。惠民河,粟四十万石,菽二十万石。广济河,粟十五万石。以上合为五百五十万石,苟非短旱,未尝短缺。其数在至道元年(公历995年),汴河之运米五百八十万石,大中祥符元年(公元1008年),达七百万石……”

综上所述,郑州荥泽枢纽,在我国水利航运交通漕运史上,作为隋唐大运河不可或缺组成部分的重要转输枢纽,而具有重要的战略地位。

四、申遗的战略机遇与竞争挑战

2004年伊始,国家即把京杭大运河列入中国世界遗产调查保护预备名单。2006年,由全国政协牵头组织,申遗活动正式启动。2007年扩容,把隋唐大运河的通济渠和永济渠纳入,由此,正名为中国大运河申遗。目前涉及35个城市,是我国涉及省级区域最多的一次联合申遗行动。其中,河南郑州是隋唐大运河中转枢纽的重要城市之一。2008年,扬州会议达成共识,制定规划和期限,力争5~6年的时间申遗成功。当前,大运河申遗,按照国家的部署安排,已进入组织申报攻坚阶段的关键时期。

河南郑州段作为隋唐大运河申遗不可或缺的重要组成部分,一批重要历史文化遗产遗址已经过挖掘和考证,被相继揭秘,惊现于世。其中,尤以隋唐大运河郑州荥泽枢纽遗产,通济渠故道(索须河与贾鲁河部分河段)约30公里,最终经国家申报世界文化遗产专家遴选考察推荐,隋唐大运河成为中国大运河申遗不可或缺的重要组成部分,首要作为“立即列入项目,直接进入大运河申报世界文化遗产预备名单(通济渠——荥阳故城段)”;从而填充了中国大运河申遗河南郑州段历史空白。同时,为助推中原经济文化建设,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业,提供了决策参考依据。

近年来,郑州市政府投入大量资金,对索须河、贾鲁河、金水河、七里河、东风渠等重要水系,进行有效地疏理整治和保护。目前,郑州荥泽枢纽遗产已成为中国大运河申遗河南郑州段运行状况良好的一个遗产资源优势。

但是,按照国家的部署安排和世界申遗标准要求,今后的工作任务还很艰巨。一方面,由于隋唐大运河郑州荥泽枢纽遗产属于挖掘考证列入申遗的新建项目,所以基础工作还比较薄弱,尤其是有许多重要遗产资源信息,还需要进一步挖掘考证、规划保护等;另一方面,还要面对35个城市的激烈竞争。因此,申遗和保护利用所面临的形势仍然十分严峻,不容乐观,急需加强和改善。

五、申遗保护利用文化创意

按照国家大运河申遗的部署安排,现已进入组织申报的攻坚阶段,对于河南郑州来说无疑是机遇与挑战并存。为使隋唐大运河郑州荥泽枢纽遗产尽快得到科学挖掘申遗和保护利用。继而为助推中原经济文化建设,打造世界级遗产文化品牌,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业,产生更大的社会经济效益和影响,特提出以下文化创意。

(一)集中力量,科学组织,统筹安排,通力协作,确保科学申遗最终成功

“隋唐大运河郑州荥泽枢纽申遗与保护利用”工作是一项重要的社会系统工程。涉及档案文献、水利交通、申遗规划、文物保护、文化旅游、环保生态、土地建设等方面的知识和技术力量。需要政府与社会,从弘扬民族文化,传承中华文明,振奋民族精神,增强民族凝聚力,助推中原经济文化建设的战略高度,参照国家申遗组织的模式,结合郑州实际,建立“大运河申遗与保护利用”工作机构,成立“会商小组”与“大运河民族文化研究会”。集中整合政府和社会各界的知识和技术力量,与科研专家组相对接,在已取得成效的基础上,进一步制定科学申遗与保护利用工作预案。尽力避免盲目或不必要的重复工作所造成的严重资源浪费和经济损失,确保科学申遗成功。

借助国家组织大运河申遗的战略机遇,加快保护利用步伐。在积极争取上级资金支持,加大挖掘郑州荥泽枢纽资源信息,与疏理整治保护的同时,认真做好复堤改造、景观设计与保护利用的规划和建设工作,从而为挖掘利用历史文化遗产资源优势,打造世界级文化遗产特色品牌,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业,助推中原经济文化建设,做出有益的探索和贡献。

(二)以申遗为契机,充分利用历史文化资源内涵底蕴,规划建设“大运河荥泽枢纽文化生态风景区”

借助国家组织大运河申遗的战略机遇,以郑州荥泽枢纽的申遗与科学保护利用为契机,充分挖掘利用历史文化遗产资源内涵底蕴,恢复索须河与贾鲁河部分河段原隋唐大运河通济渠的称谓;恢复沿河两岸复堤植柳(美化)修筑御道(步道),与“荥泽八景”的部分景观;利用黄河水源的互补优势,恢复隋唐大运河郑州荥泽枢纽本体的自然风貌;加上与众多历史古迹和当代文化景观的有机融合,一个具有世界级文化遗产内涵底蕴的“大运河荥泽枢纽文化生态风景区(大运河枢纽滨河公园)”的规划建设,即可应运而生。

(三)打造世界级文化遗产特色品牌,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业,提升文化软实力,助推中原经济文化建设

隋唐大运河郑州荥泽枢纽所在的郑州市惠济区,历史文化遗产资源集聚,历史悠久,内涵丰富,底蕴深厚。借助国家组织大运河申遗的战略机遇,隋唐大运河郑州荥泽枢纽将可逐步进入世界遗产名录,作为一笔巨大财富,而福祉于民。因此,可以设想,在黄河以南,郑州北四环以北,隋唐大运河郑州荥泽枢纽遗产集中的50平方公里区域,规划建设“大运河荥泽枢纽文化生态自然风景区(大运河枢纽滨河公园)”;同时,利用黄河文化、炎黄文化、运河文化和汉唐文化特有的资源和底蕴优势,规划建设一批具有世界级文化品位的“文化城镇和农村社区”,从而使中原经济郑州都市区城镇化建设,更富有文化内涵底蕴;充分发挥郑州荥泽枢纽的纽带作用,进一步挖掘整合历史文化、水系、生态资源,组成一个大文化、大水系、大生态的资源发展体系,成为打造世界级文化遗产特色品牌,大力发展文化产业、旅游产业和现代服务业的重要资源载体和黄金宝藏。

[1]邹逸麟.论定陶的兴衰与古代中原水运交通的变迁[A].中华文史论丛(第8辑)[C].上海:上海古籍出版社,1978.

[2]史志编审委员会.河南航运史[M].北京:人民交通出版社,1989.

[3]姚汉源.中国水利史纲要[M].北京:水电出版社,1987.

[4]张万钧,校注.嘉靖郑州志校释[M].郑州:郑州市地方史志编纂委员会,1988.

Research of the Zhengzhou Xingze TerMinal on the Grand Canal

ZHU Rui-zeng

(Archive Bureau of Huiji District of Zhengzhou,Zhengzhou450044,China)

Detailed study has been done for the Xingze Terminal on the Grand Canal.After the review and recommendation of experts applying for the world cultural heritage,Xingze Terminal has become an integral part of the Grand Canal,which will facilitate the application job to list the Grand Canal as the world cultural heritage.Detailed suggestions and measures have also been put forward to protect and develop the heritage,which has provided theoretical basis for the development of culture and tourisMindustry in Henan province.

The Grand Canal,Zhengzhou Xingze Terminal,Application for the world cultural heritage.

G112

A

1008—4444(2011)05—0027—05?

2011-07-20

朱瑞增(1959—),男,河南郑州人,郑州市惠济区档案局副局长。

①“隋唐大运河郑州荥泽枢纽申遗与保护利用”专家科研组成员:王仁民(河南省炎黄文化研究会会长);张维华(河南省博物院研究员);赵炜(河南省河务局史志办公室主任);陈隆文(郑州大学历史学院副教授);陈成名(河南省档案局保护利用处书记);贾莉(政协委员、郑州市引黄供水补源灌溉办公室主任);周平(政协委员、郑州市文化遗产申遗专家);韩菊红(政协委员、郑州大学建筑学院副院长);陈智勇(郑州市惠济区副区长);朱成本(黄河水利委员会工程师)。

(责任编辑:刘明)