上海腔调之老辰光警察

2011-11-07袁念琪

文/袁念琪

上海腔调之老辰光警察

文/袁念琪

曾经在老上海租界管理交通的印度巡捕

在上海,一说起老底子的警察,十有八九脑海里就会冒出这三个阿拉伯数字来:369。这“369”,其实是个剧中人。乃是著名上海滑稽戏《七十二家房客》中的一个警察,因警号是“369”,这就成了他的名字。

中国向来就有警察这样的角色,不过老早叫“捕快”。据说,“警察”一词来自日本,传入中国是在清末。1887年(清光绪十三年),清政府派兵部郎中傅云龙等高官出访考察。归来后,在傅云龙的考察记《游历日本图经》和《游历日本图经余记》中出现了“警察”两字。又说,这词属出口转内销,本是我们祖先的创造。到“警察”作为一个现代名词出现,是中国第一代日本专家黄遵宪在《日本国志》介绍该国的警察制度时。

“警察”这一称谓真正引入中国,是在1901年(清光绪二十七年)。朝廷见八国联军在北京设了貌似警察的“安民公所”不错,就克隆了个“善后协巡营”,后改为“巡警总厅”。与此同时,袁世凯也在保定设“巡警分局”和巡警。于是,警察制度亮相中国。

上海警察的出现要早于北方,因为一旁有租界可学。1897年(清光绪二十三年),上海南市马路工程善后局设巡捕房。三年后,上海闸北工程总局亦设置警察。到1905年(清光绪三十一年),接巡防总局改上海警察总巡局,第二年改名上海巡警总局。到1911年(清宣统三年),上海有巡警1020人。辛亥革命后,沪军都督府改上海巡警总局为民政总局,下设南市和闸北警务公所。1913年,改南市警务公所为上海商埠警察局,改闸北警务公所为闸北巡警局。同年,又合组成江苏省淞沪警察厅。1927年,成立上海特别市公安局。1930年改上海市公安局,七年后又改上海市警察局。

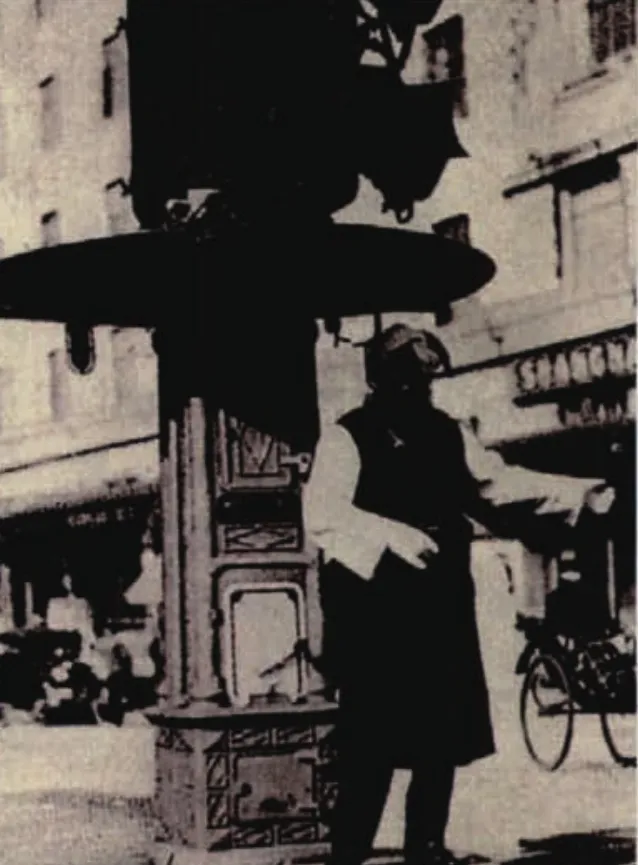

一个19世纪90年代来上海的老外这样描写那时上海的警察:“警察的组成是三部分:欧洲人、中国警员(穿着深蓝色料子做的制服,戴着黄颜色漏斗形的帽子)以及身材魁梧的印度警员(穿着黄卡其布军服,头上缠着红布,满脸的大胡子,不言不语,永远表情严肃)。”

他所说的三部分警察,来自上海两个地方块:一是南市华界的警察,另一块就在公共租界和法租界。1898年(清光绪二十四年),到上海租界的《法兰克福报》德国记者高德满对当时租界警察工作的评价是:“人们可以断言,上海的秩序和安全是具有模范性的。这里可以夜不闭户,橱柜和抽屉不必用好锁,其实不必要装上锁,因为反正从来也不锁。”可这个外国犀利哥却一针见血地说:“警察在这里的功能,就是防止欧洲人被当地人伤害。欧洲人是上海的主人,因此,警察根本管不着主人。”

南市:华界的警察

“南市”是个地理的方位,它得名于19世纪的60年代,因租界位于当时上海的北部,其地被称为“北市”。而十六铺以南华界的地方,则被叫做了“南市”;其位置并不是在今日上海市区版图的南面。

置县后的上海,分工管理社会治安的是县衙门的县丞、巡检,后又有保甲色彩浓郁的巡防保甲局。直到开埠后的清同治年,华界的南市仍然是军警不分,更无警察制度。

上海华界的第一批警察(当时叫“巡捕”),主要来自军队。除了从江苏抚标沪军营抽调士兵,还从社会招聘60人。到1904年(清光绪三十年),上海知县把求志书院改为巡警学堂,开始招生培养警察。

为了管好这些警察,管理上海的自治机构上海城厢内外总工程局,制定了巡警部章程四部——《总工程局巡士上差职务》、《总工程局水上巡警上差职务》、《总工程局违警章程》和《总工程局巡士赏罚简章》。前两部《上差职务》规定了警察是该做什么的,《违警章程》规定了警察是不该做什么的。《赏罚简章》则是对警察做了该做和不该做的进行赏罚,赏分大功、中功和小功等;罚分革办、斥革、大过、中过和小过等。

翻检这四部警察章程,感到当个警察不容易。如《上差职务》把警察的岗位责任分为七个方面:应行驰报事件、应行救护事件、应行拘解事件、应行禁止事件、应行诘问事件、应行留心事件和应行笔记事件等。在“应行诘问事件”中有这么一条:“孤男寡女深夜在道路行走”,警察就有责任上前盘问。这就要冒着可能被人骂个狗血喷头的危险;搞不好,还会弄只“外国火腿”搭搭。而在“应行留心事件”里,对“深夜不闭门”要切记在心,很亲民的。而对有的东西,不但要留心并要用笔记录在案,这些就在“应行笔记事件”里,其中有“堆积碍路之物在门限以外”。

需要做的不可忘记,不能做的更是心中铭刻,不越雷池一步。在《总工程局违警章程》里,列出警察不可做的事有泱泱57条,其中甚至还有“不可乱倒垃圾”和“不可随地大小便”。这不禁让人想起这么一个时代背景模糊的段子:说看戏直接从座位上往下撒尿的是老警察,而想到厕所小便的是新警察。嘲讽归嘲讽,但晚清的警察管理者把这一内容写入违警行为,确是从实际出发。估计那时该恶疾泛滥,在《上差职务》的“应行拘解事件”里,就把“在街道随意大小便”列入采取革命行动的对象。

再看赏罚。没有它,那就好的不香、坏的不臭。发展下去,那就是香臭不分。奖赏的最高级是大功,要想立大功,并不是非要抓住逃犯要犯、抛头颅洒热血不可。只要“恪守警章及办公和气谨慎”,就能胸戴大红花。当然,立小功也不难,做到“带进迷路小孩”就行。

反观处罚,排在第二档“斥革”之列中,有“上差时吃酒者”和“纵容家属作恶者”。倘若触犯,将被革职开除。在它之后排处罚第三档是要罚银一元的“大过”,其中有几项是有点出乎意料的,如“办公粗暴者”、“无故着警装走入店铺居户者”、“落差后着警衣警帽外出者”和“上差时与妇女戏言谑笑者”。此外,罚银六角的“中过”,要罚的有“上差时沿路食物买物及吸烟者”和“上差时与沿街妇女谈话者”等。罚银三角的“小过”,有“上差时偷坐者”、“上差时与店铺居户人谈者”和“沿路长谈者”等。从中可见,对分清上班下班和干活要有干活腔调是抓得比较紧的。

老辰光的警察署

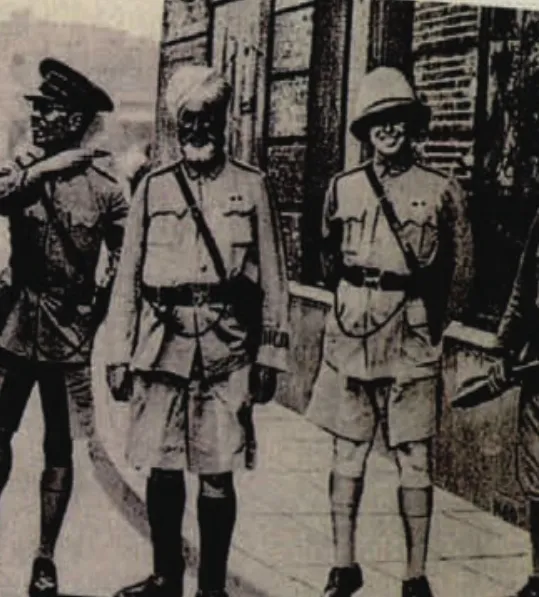

“印捕”就是上海人所说的“红头阿三”

公共租界的英国巡捕、印度巡捕和日本兵

北市:公共租界的警察

算起来,上海滩最早的警察出现在英租界,1854年(清咸丰四年)就设工部局巡捕房。那年7月,上海租界第一批外国巡捕——12名英籍巡捕从香港而来。到1863年(清同治二年),英、美租界合并,于工部局设立了包括警察管理在内的警务处。

上海人把洋警察叫做“西捕”,称中国人为“华捕”。真是谁家的孩子像谁家,工部局的巡捕打扮与英国伦敦的警察一模一样,脚蹬皮靴,身着土黄色的卡其或哔叽制服,就连印捕“红头阿三”的制服也是如出一辙。西捕是头戴大盖帽铜盆帽,印捕则以红布代帽。巡捕们的左臂佩戴标志,上印“工部局捕房”并有中英文编号。起初的西捕装备是挂刀而行,到1864年(清同治三年)后才改佩短枪。而“红头阿三”无枪,腰挎长剑,手执短棍。

再说华捕的行头。开始是极具中国特色的,值勤走在马路上,穿的就是平时老百姓的服装,还戴着一顶瓜皮帽,露着马尾巴似的长辫。你要知道此人是警还是民,那就要看他衣服的胸口上,是否有两个白线绣的圆圈、圈里是否有中英文号码。直到民国后,华捕的打扮才与老百姓有了较为明显的差异:改为身着蓝色哔叽制服,头戴蓝色太阳帽,脚裹蓝布绑腿,没有皮鞋穿布鞋,没有枪剑拿短棒。真正有点腔调是在1920年后,制服与军人一样,还穿靴戴军帽。上海人过去所说的“一道头”、“两道头”、“三道头”,就是指华捕中的一、二、三等巡士,区别就看他们衣袖口上的黄色线条有多少。那时,国民党军官的制服袖口,也以红、蓝、黄色线条来表示不同的军衔,如将官、校官、尉官。

公共租界的警察头子就是工部局巡捕房督察员,首任者是来自香港的资深警员克莱夫。

警察首脑是受工部局董事会的绝对领导和监督,规定其应积极和主动地与董事会联系并严格执行每一个董事的书面命令。此外,不经董事会总董的书面同意,无权雇佣或开除他手下的巡捕;还必须在24小时内向董事会当值董事报告有关逮捕犯人的情况。

在设立了工部局各机构与董事会的联系人总办之后,于督察员就不与董事会发生直接联系了,而是通过总办接受董事会和警备委员会的命令并向总办报告;后又归警备委员会管辖。

由于租界初期是地少人稀,而工部局的工作人员基本只有巡捕;因而警察头子是以警为主,兼管其他。在负责本职的警务工作同时,还要做税务和市政部门的活,协助收房捐地税和帮助道路的规划、修筑、施工指挥等。到1865年(清同治四年),工部局对督察员职责做了修改,督察员负责巡捕房日常工作、同时督促巡捕按章言行。

在工部局设警务处后,仍由督察员管辖各巡捕房。当时的公共租界分为三个警备区域:一是苏州河和洋泾浜间主要警备区,督察员率捕房主力驻扎;二是苏州河以北;三是洋泾浜以南。

在1865年前,公共租界的警务人员都是英国人。那年4月,采纳彭福尔德的建议,工部局“招聘华捕代替西捕以节省开支”提案获得通过,租界出现首批华捕34人。这些华人警察由租界有实力的富人向工部局推荐和作保,然后经考核录用。可以说,工部局在华捕的使用中尝到了甜头。主要是华捕听话、好管理、守纪律,而且投入经费少,薪水低于西捕。于是,华捕的人数不断增长。到民国元年的1912年,华捕已发展到1395人。在华捕中,还有被上海人叫做“包打听”的便衣侦探,后因与黑社会勾结而胡作非为,名声极坏。

在公共租界工部局,当警察的除了有西捕、华捕,还有其他的外籍警察:印(度)捕、日(本)捕、俄(罗斯)捕。

印捕:到了1884年(清光绪十年),聘用印度人当巡捕,印捕就是上海人所说的“红头阿三”,首批上岗有16人。在一位外国记者的笔下,“他们手拿一根又粗又短的棍子,打起人来很是野蛮。中国人很怕他们,没事的话,根本就不敢走近他们。”

日捕:至1914年,工部局聘用的外籍巡捕又有品种的增加,3个日本人出现在巡捕中,即“日捕”。之所以用日捕,还是出于管理的需要。因为日本侨民的数量在公共租界日益增多,巡捕在值勤时,经常发生由于语言沟通出现问题而与日人产生矛盾,甚至是肢体冲突。过了两年,工部局设了日捕股,专职管理日侨集中的虹口地区。

随着日本势力的不断扩大,尤其是抗日战争爆发后,上海公共租界里的日捕人数增多,达到270人;而西捕则相反减少。就在上海租界“孤岛”时期的1939年,工部局把西捕股改名为外警第一股,日捕股改成外警第二股。

1942年,日本发动了太平洋战争,占领了上海的公共租界。对工部局警务处来了个翻天覆地的改变,外籍警察统统是“日本人地干活”,西籍警官统统送进了集中营。

俄捕:据1935年的统计,居住上海的俄国侨民人数是在沪22个主要国家中排位第二,有13061人,其中住公共租界3017人,而绝大部分住法租界,高达10044人。这在1934年工部局外籍巡捕的构成中可见一斑,在539名西捕中,俄捕占到了其中的十分之二。

同样,在租界当华捕要求不低,在洋人手下做警察也不容易。早在工部局成立5个月后,就制订了管理警察首领督察员的“17条职责”。1864年(清同治三年),又制订了更为详细的《警务章程》。在这些规定中,也有“禁止市民乱倒垃圾、粪便”、“禁止市民大声喧哗”等内容。

1884年(清光绪十年),工部局颁布了《巡捕房章程》,其中有“巡捕职责”62条、“户外值勤职责”9条、“巡长职责”19条、“巡官职责”65条和“巡捕服务条件”21条。此外,各区巡捕房还有自己的《规章10条》及有关膳食和请假等具体规定。之后,工部局对《巡捕章程》进行多次修改,到1923年,《巡捕章程》内容已达几百条。在西捕、华捕和印捕并存后,工部局针对不同国籍巡捕,分别制定章程,但其中的差异主要在薪金和晋升等待遇上,其他各项约定适用于所有巡捕。

在早期,巡捕中酗酒现象严重,对屡犯不改者予以开除的处理。后来居然出现这样的情形,有巡捕为了跳槽去获得待遇更好的工作就故意违章,以达到被巡捕房开除的目的。有道是:道高一尺,魔高一丈。从1907年起,工部局对严重违规的巡捕可处以不超过15天的监禁及苦役;你要开路可以,先把这里的账给结了。就此一点,看来要比华界辣手。

北市:法租界的警察

此外,上海还有北市法租界的警察,至1876年(清光绪二年),法租界有西捕24名、华捕48名。

录用中国人做巡捕是在七年之前,那时,董事会同意总巡试用12名中国人做助手。“这些受试用的人很令人满意,这是中国人充当巡捕的开始。从此,这支队伍作出了并至今仍然作出了可贵的贡献。”(《上海法租界史》)众所周知,黄金荣便是法租界巡捕房唯一的华探督察长,并任职长达20多年之久。当时,法租界除了有华捕、还有安(南)捕,即越南巡捕。据说,黄金荣当华探督察长时,法国人还为他配了8个安捕当保镖呢。■

编辑:黄灵 yeshzhwu@gmail.com