以促进就业为导向的产业结构调整思路

2010-09-11王素萍

王素萍

(天津职业技术师范大学,天津 300222)

以促进就业为导向的产业结构调整思路

王素萍

(天津职业技术师范大学,天津 300222)

在中国经济快速增长的过程中,作为一个劳动力过剩的大国,中国面临着严峻的就业问题。解决就业的途径和措施就是要大力发展经济,保持一定的经济增长率。但是,“十一五”期间,经济增长并不必然或自动地促进就业增长。所以,要最大限度解决目前严峻的就业问题,还必须着力进行产业结构调整升级,构建“合理和先进的”产业结构,扩大就业容量,提高就业弹性,使经济增长能够带动就业增长。

就业;产业结构 ;政策选择

人类的科技进步必然会引起产业结构和就业的变化。因为科学技术在生产过程中起着一种把各种生产要素以某种比例和某种方式组织协调起来的整合作用,所以,科学技术的进步必将引起生产要素组合方式的革新,从而导致产业结构的相应调整。产业结构在劳动密集型、资金密集型和技术密集型之间发生转变,就业结构也随之发生变化。

一、严峻的就业形势构成产业结构调整的紧迫性

在中国经济快速增长的过程中,作为一个劳动力过剩的大国,中国面临着严峻的就业问题,在“十一五”期间,中国就业压力主要来自于三个方面:一是国有企业在建立现代企业制度的过程中的改革、改组和改造而进行的减员增效,使每年将有 300万-400万城市职工下岗。随着改革的深入和生产技术的提高,下岗职工人数会进一步增加,从而再就业压力会更大。现有 1.1亿国有企业职工和 3600万城镇集体企业职工中,随着改革的深化,至少需剥离富余人员 20%,约 3000万人;二是现有 3.3亿农村劳动力中,有 1.5亿剩余劳动力千方百计寻求机会向城镇转移;三是按每年平均新增劳动力资源 1200万人计算,到 2010年全国将共新增劳动力资源 6000万人。仅此 3项,平均每年需要创造 2100万个就业机会【1】。但是按照中国科学院预测“十一五”期间GDP不低于 8%的增长速度进行预测,我国富余劳动力(即处于公开或隐蔽失业状态的“零值劳动力”)在 2010年将为 1.08亿人。虽然根据国家统计部门最新测算,未来 5年中国将新增加就业岗位约4000万个,但就业形势仍十分严峻,劳动力供大于求的矛盾非常突出。

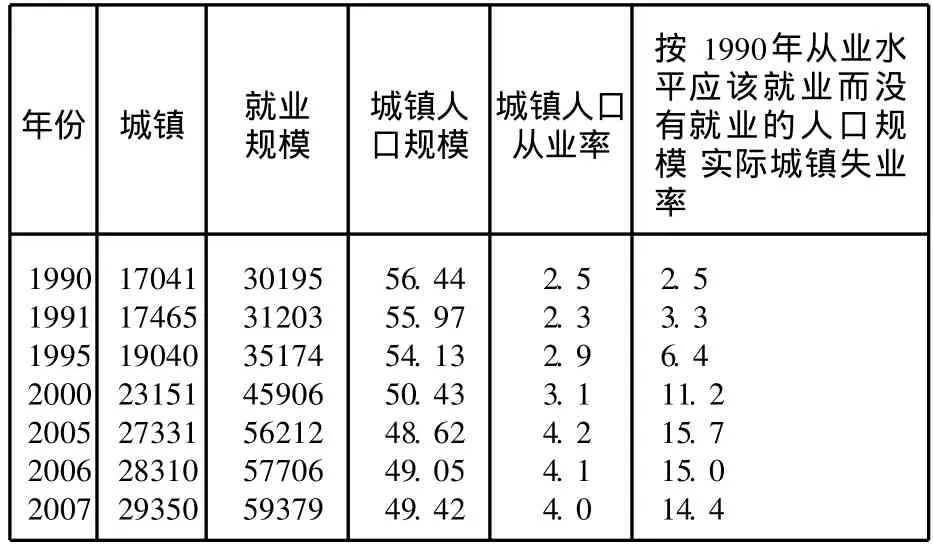

中国城镇失业率变动情况【2】(单位:万人)

毋庸置疑,解决就业问题已成为“十一五”期间迫在眉睫的头等大事,解决就业有效的途径和措施就是要大力发展经济,保持一定的经济增长率。经济增长与就业增长之间的正相关关系已被世界各国经济发展的实践所证明。

根据中国的实际,要设计一种保持经济增长和扩大就业并举的办法,主要取决于如何保持必要的经济增长速度和较高的就业弹性。而经济增长速度的提高毕竟存在相当的难度,相对而言在保持 7%以上的经济增长速度的同时,提高其就业弹性则是更为现实的选择。所以,要最大限度解决“十一五”期间较为严峻的就业问题,在大力发展经济,保持7%以上的经济增长速度的同时,还必须着力进行产业结构调整升级,构建“合理和先进的”产业结构,扩大就业容量,提高就业弹性,使经济增长能够促进就业增长。

二、我国产业结构的不合理

1、我国产业结构的非均衡性和滞后性仍十分突出。长期以来,我国产业结构存在的主要问题是三次产业的结构比重不合理,结构偏差较大,结构升级缓慢。主要表现为:第一产业现代化水平很低,产出增长与结构升级缓慢,抵御自然灾害的能力低,农业的基础地位不稳固,大量劳动力滞留农村和第一产业,劳动生产率低下,农民收入不高;第二产业比重过大,2000~2005年,我国第二产业比重上升了14%,而 2000~2005年,我国第二产业所占比重平均为 56.7%,第二产业的生产能力较大,而产业技术水平不高,管理水平低,内在素质不高,低水平重复多,导致整个第二产业大而不强;第三产业比重上升不快,2000~2005年,我国第三产业年均所占比重平均为 28%,2005年,我国第三产业增加值占GDP比重达到为 32.9%,第三产业比重一直偏低,增长缓慢,明显滞后,与经济快速增长形成较大反差【3】。

“十五”期间,按可比价格计算,第一产业增加值年平均增长 3.5%;第二产业年平均增长 9.5%;第三产业年平均增长 8%,三大产业呈现发展的势头。但我国一、二、三产业的结构总体比较粗放和落后,从各产业发展的具体水平和状态看,我国产业结构演变的非均衡性和滞后性仍十分突出,与世界不同收入国家平均水平相比,还存在明显差别。

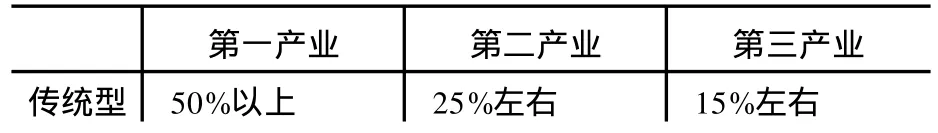

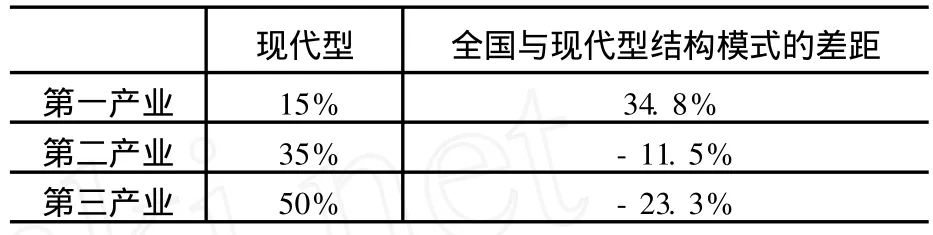

2、我国就业的产业结构不合理。从业人员产业结构比例是判断一个国家的发展水平的标准之一。国际上把就业人员的产业结构比例划分为传统型、发展型和现代型三种模式(见表 1)。

表 1 三种产业从业人员模式人口比重【4】185

发展型 16~49%左右 26~40%左右 26~49%左右现代型 15%以下 35%左右 50%以上

根据这一标准,美国、日本、俄罗斯等国为现代型就业模式,它们第三产业从业人员比重分别是美国为 81.81%,日本为 72.9%,俄罗斯为 56%。我国正步入发展型模式 (见表 2)。

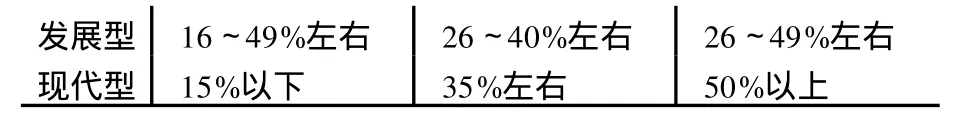

表 2:全国与现代型就业产业结构模式差距【5】217

我国第三产业从业人员比重与现代型就业产业结构相比相距很大,不仅远远低于发达国家的水平,也明显低于发展中国家的水平。由此可见,我国产业结构的不合理性与滞后性不仅造成我国的就业比重由大到小的排列次序,正好与发达国家相反,第一产业就业人员总量过大,大量劳动力滞留农村和第一产业,第三产业就业人员不仅总量不足,而且第三产业内部就业人员结构也不尽合理,与现代型就业产业结构模式差距甚大,必然造成我国就业结构的不合理和就业增长的缓慢,阻碍着就业新增长点的挖掘与培植。

三、以促进就业为导向的产业结构调整政策思路

我国在产业结构的滞后性和就业的产业结构的不合理性格局的基础上,面对产业结构新的变动趋势,应通过具有中国特色的、稳健的发展劳动密集型产业和技术密集型产业的两条脚走路的发展路径,充分利用现有的、丰富的劳动力资源,以创造“合理和先进的”产业结构。

1、加快劳动密集型产业的梯度转移与产业链的延伸。就中国国情而言,“十一五”期间传统劳动密集型产业不是淘汰的问题,而是产业空间转移、产业链延伸与产业技术升级的问题。我国在产业空间转移与产业升级中会出现新的经济增长点。

在我国国内进行产业梯度转移,把沿海地区的劳动密集型产业向中西部地区转移。经过 20多年的发展,东部沿海地区已成为世界上劳动密集型产业最为集中的地区,而同期当地劳动力成本持续攀升。东部沿海地区受资源约束和劳动力成本升高的影响,从结构升级和开拓市场出发,某些资源型和劳动密集型产业将逐步向劳动力成本较低廉的内地转移。顺应这种客观趋势,新一轮产业转移必将发生在沿海和广大中西部之间。这不仅有助于沿海地区的产业调整和技术升级,也有助于推进中西部地区的城市化进程和经济发展,以实现东西部的优势互补。

2、继续按“三、二、一”的比重顺序来调整产业内部结构,使第三产业成为就业的主力。根据我国目前的情况,采用劳动力结构“非农业化”的转换来解决就业问题是一个较好的办法。随着技术的进步和生产力的发展,第二、第三产业将迅速成为产业结构的主导产业,而劳动力结构“非农业化”的过程就是使农业劳动力大量转向第二、第三产业,因此,第二、第三产业将成为主要的就业领域。如日本,在1947~1955年的 8年中,制造业的年平均增长速度为 22.3%,第三产业的规模过大的更快,全国非制造业企业从 1947年的 6.4万家猛增到 27.3万家,增长了三倍以上。第二、第三产业的快速发展和对劳动力的大量需求,有力地拉动了当时大约 960万人集中地流向非农产业,并实现了整个产业结构和就业结构的根本转换。

第三产业已成为并将继续成为我国新的经济增长点和吸纳就业的主要渠道,特别是传统劳动密集型的第三产业将成为解决我国就业问题的大容量“蓄水池”,而第三产业中社会服务业就业岗位开发潜力尤为强劲。我国虽已基本上告别了短缺经济,旧的短缺经济不存在了,却又出现了新的短缺经济--服务不足,服务短缺。由此看来,“十一五”时期,我国调整优化产业结构,应当积极发展以服务业为主的第三产业。既要继续改进和发展传统第三产业,如商业饮食服务业、物资流通业、交通运输业等,又要大力发展新兴第三产业,如旅游、信息、咨询、科技服务、社区服务、金融保险、房地产、教育、文化新兴产业。

3、加快城镇化建设,促进产业结构及其就业结构调整。城市化是社会发展的必然趋势,是经济结构的空间调整或横向调整。新中国成立以来,本来为实现我国现代化而推进的工业化过程,同时也应该成为推进城市化的进程,促进农民向非农产业转移,向城镇集聚集,但是,我国却是选择了二元结构发展模式,国民经济产业配置与就业转换是在工业“重型结构”道路向上逐步演进的,导致我国城市化严重滞后于工业化,工业化率 (51%)与城市化率(32.8%)相差近 20个百分点,城市化水平低于世界平均水平 14个百分点,尚未达到中低收入国家的平均水平 (42%),低于高收入国家 78%的平均水平45.2个百分点。而中国的城市化水平低又造成我国的三产业结构及其就业结构不合理,第三产业比重低【5】。因此从这个角度看,加快城市化进程也就加快产业结构及其就业结构调整,它是使产业与就业更加合理的一个必由之路。

4、大力支持以劳动密集型为主的中小企业的发展,促进经济和就业增长 。世界各国包括西方发达国家的实践证明,中小企业在国民经济战略性结构调整和扩大就业方面的作用和优势明显。中小企业的健康发展不仅可以带动经济发展,同样可以带动就业增长。企业的就业容量取决于其资本有机构成,资本有机构成的高低与就业容量成反比。中小企业资本有机构成低,在提供就业机会方面的贡献远远大于大企业。我国作为发展中国家,由于比较优势的原因,在目前以至未来相当长的时期内,中小企业都是最具竞争力的一支经济力量。但中小企业普遍自有资本少,经济实力较弱,在激烈的市场竞争中处于相对不利地位。尤其是在当前国际金融危机的冲击下,中小企业经营更加困难。不仅如此,国家扶持中小企业的政策落实的也不好,现在中小企业税赋比国有大企业还重,中小企业这几年为什么倒闭不少,如果真采取了有效的积极的政策就不会产生这种后果【2】。因此,“十一五”至“十二五”期间必须积极采取措施,扶持一批高素质的中小企业,提高经济增长的就业密度。

[责任编辑 赵秀忠]

【1】周天勇.“十一五”发展规划存在六个“两难”【N】.中国经济时报,2006-09-02.

【2】杨志荣.怎样应对严峻的就业形势?【J】.中国经济评论,2008,(6).

【3】郭继严.2001-2020年我国就业战略研究[J].经济学家,2001.

【4】李悦.产业经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2000,(2).

【5】胡春力.我国产业结构的调整与升级 [J].管理世界,2003,(5).

F121.3

A

1009-6981(2010)04-0067-03

2010-08-10

王素萍,女,天津职业技术师范大学社科部副教授,硕士。研究方向:“两课”教育与教学。