论城市公共空间可意向性环境的建构

2010-09-04甘露,陈刚

甘 露, 陈 刚

(合肥工业大学建筑与艺术学院,安徽合肥230009)

论城市公共空间可意向性环境的建构

甘 露, 陈 刚

(合肥工业大学建筑与艺术学院,安徽合肥230009)

分析国内外城市公共空间的特点,从城市意象的理论研究出发,以合肥市为例,指出城市形态的可意象性是分析城市公共空间的结构与形态的载体,即城市的外显性,可见性,可读性是迈向内在意蕴表达的第一步,也是极为重要的一步,指出新的功能组织需要与其对应的意象,提出城市公共空间的可意象性策略,包括轴线系统化,网络结构多元化,空间层次化等,并以此为基础,分析合肥城市的现有特色及不足,研究分析建立城市可意象性环境的方法与策略。

城市公共空间;城市形态;可意象性;连续性;合肥

1 引言

城市的公共空间作为人类生活和生产的场所,为人类的各类活动提供了基本的条件。凯文·林奇说,一个高度可意象的城市应该给人一种美感,舒适,独特而不寻常的感受,能够吸引观察者的注意与参与。本文基于城市公共空间的功能意义,旨在研究如何构建绝大多数城市居民达成共识的群体意象,即单个物体、共同文化背景及生理特征相互作用并达成一致的“公共意象”环境。这样的整体环境只有在强大的物质文明社会才能够得以实现与改造。而随着城市的发展,公共空间的设计与建造中所出现的问题与日俱增,城市规划和建设对人的地位和作用的忽视问题日益凸显,这种现状使得探寻和研究城市公共空间的可意象性这样一个新课题具有了现实意义。本文根据综合国内外现有的空间形态特征研究,阐述了城市环境意象的基本要点,分析城市公共空间的现状条件,结合实例,归纳出环境可意象性的一些导向法则。

2 空间形态与环境可意象性之建构体系

城市公共空间是指城市或城市群中,在建筑实体之间存在着的开放空间体,是城市居民进行公共交往,举行各种活动的开放性场所,其目的是为广大公众服务。公共空间是城市中最易记忆,最容易识别,最具有活力的部分。J·雅可布在《美国大城市的生与死》中谈道:“城市最基本的特性是人的活动。”由此可见营造城市公共空间的真正意义即在可为人所用。城市在不断的发展,其政治,经济,文化,历史等各方面也交错在一起不停的发生变化,这时,城市的公共空间应该发挥其最根本的功能,如清晰的环境组织,符合人们需求的交通,合理的分割区域,表达城市意象的关键焦点等,在此之上,民众能够表达出自己在环境中所理解到的含义与联系,这便是可意象的城市公共空间的产生。

2.1 感知与过程的相互作用

分析国内外公共空间的研究,规划设计,地理位置,规模大小等都是城市环境发展的决定性因素。然而城市空间结构不但具有物质属性、社会属性、还具有认知与感知属性。首先,它能被人们所辨识、从而进行观察并且加以研究,即可辨识性,。其次,城市空间结构可以按照尺度的大小划分为不同的层次,体现出立体框架结构,也就是层次性。空间结构还具有动态性,它随时间而不断变化,即是一种动态性的变迁过程。随着城市的发展,社会性及舒适性也逐渐被列入空间形态结构的研究中。

城市空间环境意象的研究就是强调对于环境的主观体验,因此称之为感知环境。人是活动的主体,同时也是空间的使用者。人的行为构成,形成了社会活动。不同的年龄、职业、爱好、阶层、和文化背景都能够在活动场所中自由平等地进行交流与活动。而正是由于有了人的参与,才使城市空间具有了公共性、开放性。主体创造了活动,活动强化了场所,场所又吸引了主体,因此主体、事件、场所三者的必须能够有机结合,才能构成人性化的城市空间环境,城市的空间才具有了它应有的功能。空间不仅是物质形态的问题,而且也是历史形成的城市创造力和城市精神的表现。

2.2 空间形态与环境之要素

“城市如同建筑,是一种空间的结构”。凯文·林奇把城市的物质形态研究分为五要素:道路,区域,边界,节点,标志物。这是一个简单的经验分类,然而掌握了各要素的特性,我们才能够将其组成一个整体,在各个相关环境中被感知。

首先,道路是城市的血管,它作为城市的运动线路网络,是城市意象的主导性元素,例如美国第五大道闻名世界,源自于它的“高品质与品位”,是世界顶级品牌的聚集地,时尚与大气早已是世人对它的既定意象。

同样,边界也具有形态的特定连续性。古时代的城墙,海水与沙滩的转换,两个反差很大区域并排设置,并且其相邻的边界给人留下深刻的印象时,便会引起人们的关注。

标志物是城市的器官,其特征体现是唯一性。标志物作为确定结构与身份的线索,是一种点状的参照物,即许多可能元素中挑选出来的某个突出元素,它与周边的背景,环境形成鲜明的对比。城市标志物集中的一系列联系,也大大提高了意象的强度。

节点如同人的关节一样,它是功能活动的聚集点。节点是一个概念化的参照点,较少有合适的形态受到关注,更多的是利用其功能使用强度来体现他的特征。功能与特点的渐变以及节点内的标志物,都会将人们引入节点。

城市的区域,因为其相似的空间特征,典型的建筑特征以及特征的连续等与外部其他特征不同而可以识别。

2.3 主体的凝练

系统

空间系统与城市或者建筑可能有着某种精神上的联系,对道路,节点,区域等运用轴线空间系统化的处理手法,能够使各种单独的功能在毫无章法的情况下形成关系完整的结构系统,有助于观察者建立城市的完整意象。比如在拿破仑三世时期,霍斯曼男爵主持了对巴黎进行大规模的总体规划,规划改造了主要的街道、建筑、城市绿地和公园。现在该市主要街道的格局还是那时留下来的,街道两侧的四到五层统一规格的建筑也多是那时中产阶级的住宅。他开辟了悠长、笔直、两边种满树的大道,形成香榭丽舍大道现在的格局,并将郊区融入城市。而08年萨科奇所致力打造的大巴黎轴线系统构成了较为完整的城市意象空间,能够使人们感知到一个高度可意象的统一体。

结构

城市交通网络的有机组成以城市街道为基本单位,是城市公共空间的基础框架。城市主要道路作为公共空间的主要轴线,串联起各个节点,区域及其中的标志物,构筑成公共空间体系。而节点、区域内的轴向步行空间等组合成新的公共空间网络,而与此同时,它又是划分公共空间的边界。同时,道路景观,绿色基础以及公共的活动融为一体,形成了绿地公共空间网络。发展多元化的网络结构,使多种网络结构交织在一起,同时结合了人的行为活动,因而能够引起强烈的意象,增加了结合的有机性,提升了环境的整体感与层次感。

层次

公共空间多层次递进,掌握尺度的发展其结构层次感,使节点的关系定位变得清晰,其材料,色彩的运用,标志物的建造,尺寸的选择,营造了明确的环境意象。同时,结构层次决定了功能层次,使得配套的功能设施变得丰富多样,体现其明确的功能性。

例如,许多西方城市为创造良好的城市街景而制定了特别城市设计导则,并通过区划法规进行开发控制,具体到建筑的用色,尺度大小,环境的融入等,这样的层次化功能作用于人的行为活动,同时人的活动反作用于空间,强化其层次感,使得人们对空间产生明确而强烈的印象。

关怀

可分为多种关怀。如旅游标识系统体现公共空间人性化设计的重要方面,旅游地图、旅游信息中心、公共厕所、地铁站、公交车站、旅游服务设施等在国际旅游环境中都应该有十分明确的提示,使人们的各种出行需求在城市的任何一个位置都能得到满足。另外,公共空间设计要充分考虑残疾人的使用要求,设置残疾人专用通道、残疾人升降梯、道路无障碍通道等,以充分体现城市公共空间使用的人性化特征。让人们处于这样的公共空间能够感受到被关怀。我国的许多城市街道、广场建设暴露出来的最显著问题是失去了人所能感受的合理尺度。相反的,很多欧洲城市在这方面就做的已经相当完善。内涵

其根本是满足城市公共空间的使用功能及社会文化需求,而不是一味地对空间的形式的追求。历史文化内涵需要不同时期历史文化的积累。包括对历史街道建筑的合理保护与更新,丰富周边建筑与空间文化内涵,城市象征意义的雕塑、喷泉、绘画等公共艺术与空间的结合。这样的空间形式能够唤起人们内心深处的感觉,从而产生对城市的历史意象。我国许多城市已经逐渐在城市的设计规划中探索出一些自身的内涵与特色,但仍然有许多城市仍然流行着盲目跟风之势。

3 合肥市空间环境可意象性之分析

日本著名建筑师隈研吾曾提出,人们讨厌建筑物的原因之一是它的不可逆转性——建筑一旦完工就不可能轻易地拆除或重建,与人的生命长度相比,建筑物的寿命恐怕要长很多,因此每一项建筑项目都要慎重,大规模的兴建更需要慎之又慎。合肥是一个有悠久历史的文化古城,是全国重要的科研教育基地。近年来,随着经济的飞速发展,合肥市在城市建设上明确了“重点改造老城,逐步向外扩展”,初步建成了以老城区为中心向外伸展的基本布局。由于合肥市自身条件的薄弱和时代背景的制约,这一阶段的发展主要集中在城市基础设施改造上。但是,如同全国其它很多城市一样,城市建设中仍然存在着许多问题。城市空间的外在表现和内涵并没有真正地统一,塑造城市特色空间时总是制定宏伟的经济发展目标,集中于构筑壮丽的城市轴线图,却常常忽略掉城市的历史背景。因此,在研究合肥的城市公共空间时,应该根据合肥城市自身的特点,设计切实可行的创新路线,大胆但严谨的对合肥的老城区和新区按步骤进行全面规划与建设。结合合肥城市的现状特点,基于环境意象的总结,对城市轴线、城市结构网络、空间层次、人性化理念以及城市的历史内涵提出合肥环境可意象性的策略,体现独特的合肥印象。

3.1 多重轴线系统化

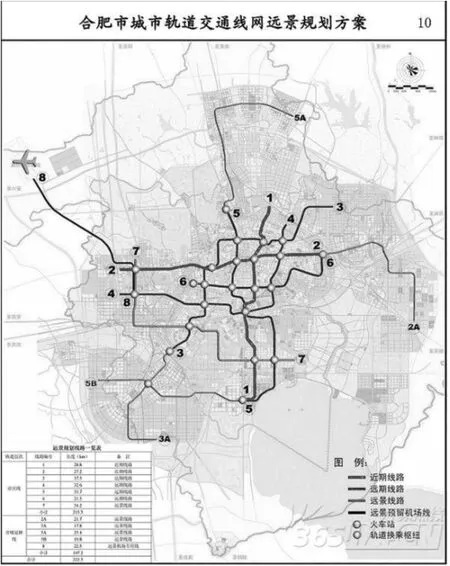

轴线是城市空间的骨架与脉络。根据自身条件,合肥很难形成大都市所拥有的功能化的城市中轴线。然而,历史的长期积累与科技经济的不断发展,使得合肥能够在多种条件相互作用下形成了多条历史轴,发展轴,景观轴。主轴线为黄山路、园林路,黄山路西端为大蜀山森林公园,东端为美菱大道,为两端封闭式干道,穿越交通少。城市主轴线长约10公里,视线终点直指大蜀山,路中间是宽阔的园林路。老城区南北向双轴线基本对称双轴线为蒙城路、金寨路;阜阳北路、美菱大道。其间串连三孝口中心、四牌楼中心、城隍庙步行商业街、淮河路步行商业街、杏花公园、逍遥津公园等。已经开始兴建的轻轨,以火车站广场为起点,贯穿马鞍山路与庐州大道,直达城市南部,清潭路站为视线终点。该轴线以轨道交通为主线,两侧布置高层建筑群为特色,体现现代化大城市的风采。同时,轨道2号3号等线路已经列入规划中(图片2)出自合肥市城市总体规划2006-2020年规划成果公示内容。多重轴线相互交织,因此应将独个的城市轴线用能量的渠道或力线把这些轴线连接起来,将其意象要素系统化,使之形成一个完整而富有张力的空间系统。

3.2 网络结构多元化

交通方式导致的可达性的改变对土地开发利用强度的影响,决定并强化了城市空间形态。近年来,合肥在城市总体规划在发展不均衡的情况下,对其发展条件进行了充分分析,提出向西南发展为主和控制向北发展。但城市形态仍继续保持田园楔入的三翼形态和环形放射的路网结构。同时,随着城市的发展,对于街道,节点内的空间活力要素与景观环境也逐渐得到重视。合肥正处于新一轮的扩张期,应把握好这一时机,在新城的交通道路建设和土地开发利用的时序上,适当超前加大建设规模,将道路交通融入公众的生活环境中,发挥其对城市空间形态的积极影响,并从根本上避免新城建设出现中心城区已出现的环境、交通等问题,形成多元化的城市网络结构,实现城市空间结构向多中开敞式转变。

3.3 空间关系层次化

合肥市位于承东启西的重要战略地位,承接着长江三角经济的转移,同时,随着长江三角洲的经济发展带进一步扩容,合肥成为其西扩地域内的区域性中心城市,对于带动西部城镇持续发展具有重要的意义。合肥的环城公园成为市区与老城区之间的生态缓冲带,楔形绿地与城市融为一体,多层次绿化体系构成园林城市宜人的空间环境,形成“城在园中,园在城中”的园林城市格局。随着合肥市“大发展、大建设、大环境”的新思路出台,发展了新的战略布局,城市总体的形态结构将体现为山水背景,绿带穿城,板块分散,多组团,指状发展的“星形”结构特征。

滨湖战略意味着合肥的发展由环城时代走向滨湖时代,标志着合肥的城市空间形态发展进入了护城河巢湖共同主导,彼此呼应的时代,合肥由内陆城市转变为滨湖城市。合肥市目前正在以滨湖新区建设为依托,从更大区位环境上拓展城市空间,未来合肥的城市空间形态应是基于长江三角洲的“大区域”和整个市域的“小区域”。

3.4 空间设计人性化

在合肥,随着越来越多的高层建筑现逐渐成为城市广场建筑空间组织的主体,一方面在设计控制与引导上要注重总体的合理尺度与人们的视觉感受,同时更要注重近人尺度上(建筑一至四层)人们的视觉感受。公共空间的人性化设计,是旅游城市国际化的重要组成部分,在语言种类极其丰富的地球上,人们不可能为旅游而学会每一种语言,因此建立完善的旅游信息及标识系统十分重要。近年来,合肥在人性化的关怀上已经改善了很多,许多提现人性化的设施也逐日融入到设计中来。城市中的公共设施,导向设置都得到了一定的完善。但是相对于很多发展的城市,仍然有很多不足的地方。

3.5 塑造文化品质内涵

近年来,许多城市对于塑造特色文化内涵的要点已经广泛的被考虑进入设计中,然而在合肥,公共空间建设对城市历史文化仍然挖掘不够,对原有历史建筑及历史街道缺乏应有的保护,许多规划与设计盲目地照搬西方建筑及广场空间形式,不顾使用功能要求盲目建设大草坪等问题普遍存在,其结果是很难在城市中形成有自身文化内涵的公共空间。例如合肥宿州路商业街的改造虽然提高了城市地区的商业价,但宿州路上的古桥及重要的历史标志等均遭到了巨大的破坏,导致空间商业氛围浓厚而文化氛围缺乏。相反,许多设计更着重于模仿外来文化,大力兴建欧洲风情街,从而忽略了自身的历史背景与文化价值。值得欣慰的是,许多的设计工作者已经意识到这一点,也开始从自身文化内涵的角度来考虑城市的价值,探索城市的特色意向。如老城区里的包公祠,李鸿章故居等文化遗产,已经受到前所未有的重视,利用传统与现代相结合的方式,将其融入周边的商业环境中,更体现其地标性价值,也彰显了城市具有历史背景支撑的文化内涵。

4 结束语

城市形态与环境的可意向性是一种复杂的社会发展过程,是城市规划和建设的重要依据之一。本文通过分析城市形态演变的历时性过程与影响因素,探讨合肥城市空间形态的优化措施,以期能为未来合肥城市空间形态发展的规划引导有所启示。

[1] 中国·合肥网站.“未来合肥城”生态景观大轴线取得共识[EB/OL].(2005-11-19)[2008-02-22].Http://www.hfly. gov.en/nlOTO/n304695/a307726/12016014.html.

[2] 王新生.若干空间分析方法及应用于城市空间形态研究[R].北京:中国科学院,2004.

[3] Carmona M.Public Places—Urban Spaces:the dimensions of urbandesign[M].Oxford,Burlington,MA:Architectural Press,2003.

[4] 李 郇,许学强.广州市城市意象空间分析[J].人文地理,1993 (3):27-35.

[5] Jane Jacobs.The Death And Life Of Great American Cities. Rardom House,1963.

[6] Kevin Lynch.Managing the sense of the region.The tilT Press ·1976:15-46.

[7]顾朝林,宋国臣.城市意象研究及其在城市规划中的应用[J].城市设计.2001(3):70-77.

On Construction of the Image of Urban Public Space

GAN Lu, CHENG Gang

(School of A rchitecture and A rt,Hef ei University ofTechnology,Hef ei230009,China)

By analyzing the space feature of urban public space at home and aboard,based on the image of the city’s theoretical research,this paper,taking Hefei as an example,points out that the morphology’simage of city is the carrier of analyzing the structure and form of urban public space,which means city’explicitness,visibility and readability are the first and very important steps to express the inherent significance.It is indicated that the new organization of function needs corresponding image of cities.What is more,the paper puts forward the strategies about the image of the urban public space,which involves axis systemization,multi-structure network and hierarchical space.Based on all these,the paper makes a careful analysis on the characteristics of Hefei city and its deficiencies,and therefore it puts forward some strategies and approaches to create the image environment of urban public space.

urban public space;city form;image;continuous;Hefei

X21

A

1674-2273(2010)06-0117-05

2010-06-20

甘露(1985-),女,湖南怀化人,合肥工业大学建筑与艺术学院硕士研究生;陈刚,男,安徽合肥人,合肥工业大学建筑与艺术学院副教授。