促进农村低收入人口稳定增收机制优化:逻辑建构与实证分析

2024-06-21郑瑞强赖文欢黄璜

郑瑞强 赖文欢 黄璜

摘 要:全面建设社会主义现代化国家,实现全体人民共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村,最大的短板仍然是低收入人口。历史分析农村居民收入变化及低收入人口阶段性特征,基于村域视角,依据内源发展理论和可行能力理论,建构促进农村低收入人口稳定增收的“村域空间融合、经济要素整合和政策支持聚合”逻辑分析框架,选取江西农村980户低收入人口调查数据,实证分析促进农村低收入人口稳定增收的具体驱动因素、作用机制及异质性特征,并从注重区际联合和资源整合、推动经济要素高效配置和强化支持政策有效供给等方面给出优化策略。

关键词:低收入人口;稳定增收;村域;内源发展模式;内生驱动

中图分类号:F32/913.7 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)04-0049-14

党的二十大报告指出,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,强调“增加低收入者收入,扩大中等收入群体”。习近平总书记在中央农村工作会议上部署2024年“三农”工作时指出,“要确保不发生规模性返贫,抓好防止返贫监测,落实帮扶措施”“推动建立农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶机制”。全面建设社会主义现代化国家与实现全体人民共同富裕,关键在于促进农村低收入人口稳定增收。低收入人口是实现共同富裕的重点帮扶保障对象,中央一号文件也多次明确指出构建低收入群体长效帮扶机制的重要性。在巩固脱贫攻坚成果和乡村全面振兴的衔接期,脱贫攻坚战的圆满收官为共同富裕目标实现奠定了坚实的发展根基,党和国家为农村低收入人口增收致富提供了政策红利,但低收入人口增收依旧存在途径单一、速度放缓、群体与区域间收入差距大等问题。因此,亟待破解农村低收入人口持续增收困局,实现农民高质量增收和高品质生活打造,进而扎实推进全体人民共同富裕。

促进农村低收入人口稳定增收是学界关注的热点话题,已有研究通过分析低收入人口生计环境和生计资本禀赋测度返贫风险[1]和识别脆弱性原因[2],以期巩固脱贫成果;部分研究瞄准共同富裕目标,从阶层流动[3-4]、收入结构[5]、分配制度[6-7]、民生财政[7]和社会救助[8]等多角度对低收入人口增收展开探讨。构建增收长效机制是助推低收入人口迈向共同富裕道路的重要抓手,相关研究表明要推进建设以多元主体协同常态化治理的综合帮扶机制[9-12],探索以就业为依托、以纾困为核心的综合性增收帮扶与保障政策路径[10-11],即兼顾外源主体的增收推动力与低收入人口自我增收能力同步提升[12]。现有研究从政策帮扶切入,基于单一主体或外源性视角,缺乏对乡村转型发展和村域空间重构的立体性思考及对政府、市场、社会力量和低收入个体关系互动的多维探讨。鉴于此,研究的边际贡献如下:一是聚焦村域视角,采用内源发展理论和可行能力理论,构建村域内外驱动增收的逻辑框架,探讨村域融合、经济要素整合和政策支持三种作用机制;二是运用VEP脆弱性测度方法分析收入脆弱程度,搭建系统性稳定增收指标体系,分析其影响因素及异质性效果,检验内生驱动要素的中介效应,据此提出促进农村居民特别是低收入人口增收及其生活品质提高的优化路径,以期助力高质量推进乡村全面振兴。

一、农村居民及低收入人口收入变化的阶段性特征

(一)农村居民的收入变化情况及趋势

党的十八大以来,我国多措并举促进农民增收。农民的收入水平、收入差距和收入结构发生深刻变化。从增收情况分析,2023年全国农村居民人均可支配收入达21691元,较2013年增长130.02%,农村居民人均可支配收入实现稳步增长。从收入差距情况分析,全国农村居民人均可支配收入增长率连年高于城镇居民,城乡居民收入倍差由2013年的2.81:1缩小至2023年的2.40∶1。2013—2023年农村居民人均可支配收入的年均增长率为6.83%,高于城镇居民5.11%的年均增速,城乡居民收入差距逐步缩小。从收入结构转型分析,2023年农村居民工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别比2013年增长150.83%、88.84%、176.92%、176.52%。工资性收入、财产净收入、转移净收入占可支配收入比重分别比2013年提高6.20%、0.75%、6.25%,经营净收入占比较2013年降低13.22%。农民收入结构快速转型,具体表现为:工资性收入超过经营净收入,成为农民增收的首要来源;财产净收入和转移净收入增长较快,特别是转移净收入对农民增收贡献逐步凸显,但工资性收入和经营净收入仍是农民最主要的增收途径。

(二)农村低收入人口收入变化的阶段性特征

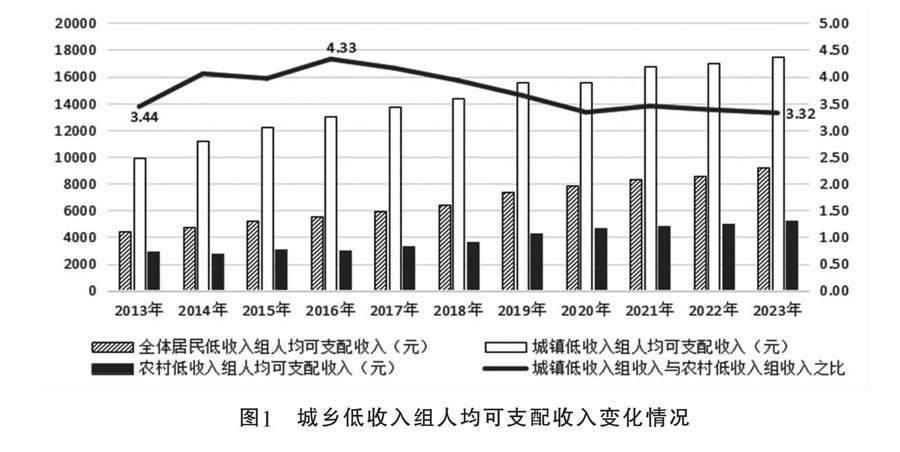

脱贫攻坚战的全面胜利从根本上提升了我国农村社会经济韧性,农村低收入人口的收入显著增长。研究借鉴国家统计局按全国居民收入五等份分组的衡量方式,对其进行阶段性特质的描述性分析。从收入数量及差距视角看,2023年全体居民低收入组人均可支配收入9215元,与农村低收入组的收入比为1.75:1,全体居民与农村低收入组可支配收入较2013年分别增长109.34%和82.9%,增幅小于农村居民可支配收入变化幅度;农村中间偏下组、中间收入组、中间偏上组及高收入组收入分别为12864元、18479元、25981元和50136元,与低收入组倍差分别为2.44:1、3.51:1、4.94:1和9.52:1,农村低收入组与全国及其他各组情况相比仍有一定差距并有较大增收空间;城乡低收入组收入倍差由2013年的3.44:1升至2016年的4.33:1,至2023年降至3.32:1,城乡低收入人口收入差距降低。

从增速上看,2013—2023年,全体居民低收入组收入平均增速为7.70%,仅低于中间偏下组,高于其他收入组;农村各收入组年均增收速度分别为6.40%、8.05%、8.19%、8.23%和8.94%,低收入组增收速度低于其他四组。其中,2015—2020年农村低收入组增收速度较快,与其他收入组逐渐拉开差距后趋势性放缓,2021年来增收趋势不如其他组乐观。与农村其他收入组相比,农村低收入组增收速度较缓,增收稳定性问题凸显。基于共同富裕视角,促进农民稳定增收要着重关注农村低收入人口。

江西省是全国脱贫攻坚主战场之一,为脱贫攻坚战的全面胜利作出重要贡献。在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接时期,江西也面临着农民增收困难问题,其中农村低收入人口依旧是重点关注对象。2022年,江西农村低收入组收入6728元,优于全国农村低收入组,比重为1:0.75。江西农村中间偏下组、中间收入组、中间偏上组及高收入组收入分别为12657元、17146元、23177元和48613元,分别与低收入组倍差1.88∶1、2.55∶1、3.44∶1和7.23∶1,收入差距相对较小。从增速上看,2013—2022年,江西农村低收入组增收速度仅低于高收入组,高收入组增收速度最快,与其他组差距不断增大,2022年低收入组收入减少,与中低收入组收入差距相比扩大。

2013—2022年,全国低收入组与江西低收入组比值由1.44:1降至1.28:1,江西低收入组收入与全国差距呈缩小趋势;全国农村低收入组与江西农村低收入组收入比值由0.94:1降至0.65:1,江西农村低收入组收入高于全国水平,体现了江西在促进低收入人口尤其是农村低收入人口增收方面作出了较大贡献,江西省低收入人口仍具较大增收潜力。

二、促进农村低收入人口稳定增收的逻辑框架:村域空间融合、经济要素整合和政策支持聚合

依据可行能力理论,收入获取是在个体潜在或可行能力的引导支持下完成[13]。收入差距缩小反映了个体尽最大可能激发自身潜力,提升增收效能,进而弥合与其他个体收入差距的动态过程。农村低收入人口依托乡村转型发展等强大外部力量带动增收与个体潜在内生动力促进增收的方式,形成内外驱动增收的系统运行逻辑。因此,研究构建促进农村低收入人口稳定增收的“村域空间融合、经济要素整合和政策支持聚合”逻辑分析框架,以期为促进农村低收入人口稳定增收与推动乡村高质量转型发展提供理论支撑。

(一)村域空间融合机制

村域是指各村模糊的天然边界使得资源生产及运用融合交错,所形成的互联互通、相互牵绊的场域空间。村域融合主要表现为地理空间视域下的互动。行政部门发挥引导职能作用,自上而下的资源嵌入打破传统资源要素固化,畅通要素流动机制。在乡村资源互通与综合利用基础之上,行政部门助推基础设施共建、公共服务与发展成果共享,实现资源跨域协整。市场力量发挥资源整合作用,各方利益团体整合经济要素资源,结合乡村特色发展乡村优势产业,推动物流、资金流和信息流等生产要素在村域内实现高效流通,弥合乡村地域功能的空间差异,充分发挥规模效应和耦合渗透作用。在市场和行政力量的共同作用下实现要素重组、要素优化和要素增益,重构乡村生产空间,健全利益联结机制,进而助推村域融合。

农村低收入人口相对贫困问题是乡村发展不平衡不充分的体现,村域融合发展是指在有限发展空间拓展重构和社会关联重建的过程,即在“新空间拓展—新动力发展—空间重构再拓展”中推动低收入人口生计空间与区域发展空间的协同耦合。从乡村发展看,村域融合拓展乡村发展空间,消除要素流通壁垒,助推要素自由交流,使得乡村资源得以优化配置和共享。强化农村流动人口的区位资源禀赋优势,推进农业产业融合升级和乡村经济发展,实现村域经济的互补和协同发展,为乡村内源发展提供重要支撑,带动低收入人口共享成果和收益。从农户个体层面看,村域融合拓展低收入人口的生存发展空间,其生产生活安排不再局限于村庄边界,区域丰富的资源禀赋为低收入人口创造更多增收机会。更多的资源获取可能和机会选择会促进低收入人口积极开放探索,激活内生发展潜力,寻找更有利生存发展之道。

(二)政策支持聚合机制

政策支持聚合机制在促进内源发展和低收入人口增收方面发挥着至关重要的作用。伴随着乡村振兴战略的稳步推进,大量扶持政策向农村倾斜,既有资金资源投入、设施建设或项目引进等直接的外源帮扶,又可以通过产业发展、人才引进、教育培训等举措激活乡村发展动能提升经济效能。政策引导外部优质资源嵌入乡村,促进资源的合理配置和高效利用,带动经济发展,拓宽低收入人口的收入来源,使村民共享收益。一方面,村党支部及村干部作为领导者,积极承接上级政策工作,进行组织化治理和规范化实施,推动乡村产业结构转型升级;作为管理者,整合协调村内闲散资源,引导发展村集体经济或推动社会组织发展,形成乡村利益联结机制,促使乡村外源发展向内源发展转变。另一方面,帮扶政策直接惠及低收入人口,通过给予社会救助、社会保障的方式降低其返贫风险;政府主导的技能培训、岗位扶持等培养低收入人口内生发展动力,提升其可行能力和社会适应性,赋能低收入人口增收。同时,政策引导下的资源嵌入、管理与运用,既可以实现城乡资源互换,又可以实现跨域协调治理,有利于推进村域融合发展及经济要素整合,使得乡村生产空间更加开放共享,良好的政策导向提升低收入人口的发展预期,发挥村民主观能动性以促进村域社会经济发展,激发乡村发展活力,进而推动乡村转型高质量发展,促进村民稳定增收。

(三)经济要素整合机制

在融合发展背景下,应充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,激发农村各项资源资产要素活力,完善低收入人口增收渠道。为有效承接政策支持下的资源嵌入,社会合作组织与利益联结团体涌现,将资源转化为价值重塑与经济整合的再生产能力,充分利用村域资源,整合经济要素,实现规模效益。健全交互跨域协作的村域利益联结机制与发展成果共享的价值创造系统,促进村域资源的组织化和再组织化衔接,进而转化成乡村发展动能,助推低收入人口增收。社会资本是经济要素整合的表现形式之一,自身的生产性特征不仅为乡村发展带来新价值,还为乡村内部成员合作创造潜在动力[14]。通过聚合自然资本、物质资本和人力资本等,提高要素配置效率,提升生计脆弱户收入水平和风险应对能力。社会资本也是农村低收入人口与各方主体力量的沟通桥梁,通过降低交易成本,提升低收入人口的资源获取便利程度,增加收入可得性。村域社会合作组织受外部资源嵌入刺激,通过社会资本推动乡村资源的聚合与重塑。在经济要素整合机制下,各种资源有效配置,助力产业集聚与融合,增强创收创富功能,推动乡村从传统农业向现代农业、乡村产业多元化和乡村经济创新发展的转型升级,进而实现强农富农。

三、研究方法与数据来源

(一)数据来源

课题组于2023年7—9月对江西省11个市24个县(市、区)的共72个乡镇农村居民2022年家庭生活情况进行调研,共回收2167份问卷。按照国家统计部门对城乡居民收入进行五等份分组的划分标准确定低收入人口,筛选后共有1115户低收入人口家庭数据样本,剔除缺失值和无效样本后,共980个有效样本可用于实证回归检验。

(二)计量方法与模型设定

1.收入脆弱性测度

收入脆弱性测度采用预期贫困的脆弱性测度方法(VEP)对农村低收入人口进行脆弱性测度,见式(1):

江西省综合本区域物价指数变化、农村人均可支配收入增幅和农村低保标准等因素,确定全省2022年度防止返贫监测范围为6900元。贫困脆弱度测算将发生贫困时间的概率定于50%,若计算值>50%,则表示这个家庭的收入是脆弱的。

2.基本回归模型和机制检验

Qi=β0+ciVi+βjCi+ε (3)

Mi=α0+αiHi+αiCi+σ (4)

Qi=η0+c′iVi+biM+σiCi+μ (5)

基于收入脆弱性及外源驱动要素对稳定增收的影响进行多元线性回归分析,同时检验内生驱动要素在外源驱动要素促进稳定增收的中介效应,其中,Qi代表稳定增收综合指标及其分项指标;Vi表示各外源驱动要素;β0、α0、η0表示常数项,Mi表示低收入人口内生驱动指标,Ci表示控制变量,βj、αi、αj、c′i、bi、σi代表各变量的变化系数,ε、σ、μ表示随机扰动项。参考中介效应模型的相关研究[15-16],采用逐步法设定模型、两步法进行中介效应检验。

(三)变量选择与指标体系构建

1.被解释变量。研究选取的被解释变量为稳定增收综合指标,从收入结构性、收入充足性、收入成长性、收入支撑性和收入适应性五方面衡量,前两个维度体现收入数量及稳定性,后三个维度体现可持续发展性。对数据进行标准化处理后,利用熵值法求出稳定增收综合指标。

2.解释变量。研究选取收入脆弱性、外源驱动要素作为解释变量。收入脆弱性由家庭贫困脆弱性概念延伸,采用VEP贫困脆弱度测算方法得出。外源驱动要素主要由资源嵌入、村域治理、社会合作和社会资本四方面组成,利用熵值法计算各分维度指标权重最后加权求出综合指标。

3.中介变量。为考察低收入人口内生驱动在外源驱动增收的中介作用,研究选取尽责性和开放性指标作为中介变量。

4.控制变量。为保障模型稳健性,选取影响村民收入的村庄经济特征和村民个体特征作为控制变量。其中村庄经济特征包括行政村的发展水平与交通状况,村民个体特征包括村民年龄、文化、健康程度以及是否参与村干部选举。

(四)基础回归分析

利用VIF进行检验,结果表明各变量VIF最大值≤2,即变量之间不存在严重的多重共线性,可以进行回归分析。为避免极差值对结果产生的影响,回归前对数据进行1%和99%的双侧缩尾处理,同时控制村庄特征和个体特征,结果采用聚类稳健标准误结果,实证检验外源驱动要素对稳定增收的影响效果。

由表7可知,前五列为外源驱动因素对稳定增收分维度指标的回归,第六列为对稳定增收综合指标的回归结果。(1)资源嵌入、社会合作和社会资本均对收入结构有显著正向影响,系数分别为0.074、0.050和0.243。这是由于资金项目等资源的嵌入会增加低收入人口的发展机会,拓宽低收入人口的收入渠道;社会合作和社会资本越多,更易丰富信息来源并从中获得额外受益,进而改善低收入人口的收入结构。(2)社会合作对收入充足性具有显著负向影响,系数为-0.034,可能是低收入人口需要增加投资以参与合作项目,短期内削弱资金充足性。(3)资源嵌入和社会资本对收入成长性有显著正向影响,系数分别为0.047和0.197。其中,资源项目引入带来较高的投资收益比,可能会增加低收入人口的非农收入,提升收入成长性;社会资本的累积效应使得资源和信息越丰富,越利于收入成长。(4)资源嵌入和社会合作对收入支撑性具有负向影响,系数分别为-0.245和-0.103。(5)资源嵌入、村域治理、社会合作和社会资本对收入适应性均有显著正向作用,系数分别为0.092、0.043、0.028和0.271,说明不同外源驱动因素均有利于拓展低收入人口的见识,增添信息资源以提升收入适应性。(6)社会合作对稳定增收存在显著负向影响,系数为-0.026,这可能是因为低收入人口的资源运用能力较低,在社会合作中易成为弱势方;社会资本则对稳定增收存在显著正向影响,系数为0.152。(7)家庭贫困脆弱性对稳定增收综合指标与分维度指标均存在显著负向影响,贫困脆弱度越高,越不利于稳定增收。

现对六列结果综合分析,从横向来看,社会资本对低收入人口的稳定增收的正向影响效应最大且最为显著,资源嵌入和社会合作对稳定增收存在负向影响,而村域治理对稳定增收的作用效果最小且不明显。从纵向来看,各外源驱动因素对收入结构性和收入适应性影响较大,负向影响收入充足和支撑性,对收入成长性较多正向影响。可能的解释是项目资源和合作经营固然能改善低收入人口的收入结构,但也造成收入充足性和收入支撑性的长期博弈,短期较多支撑投入会降低收入充足性,但长远看,倘若该项目具有较好的投资回报率,就利于未来收入的成长。

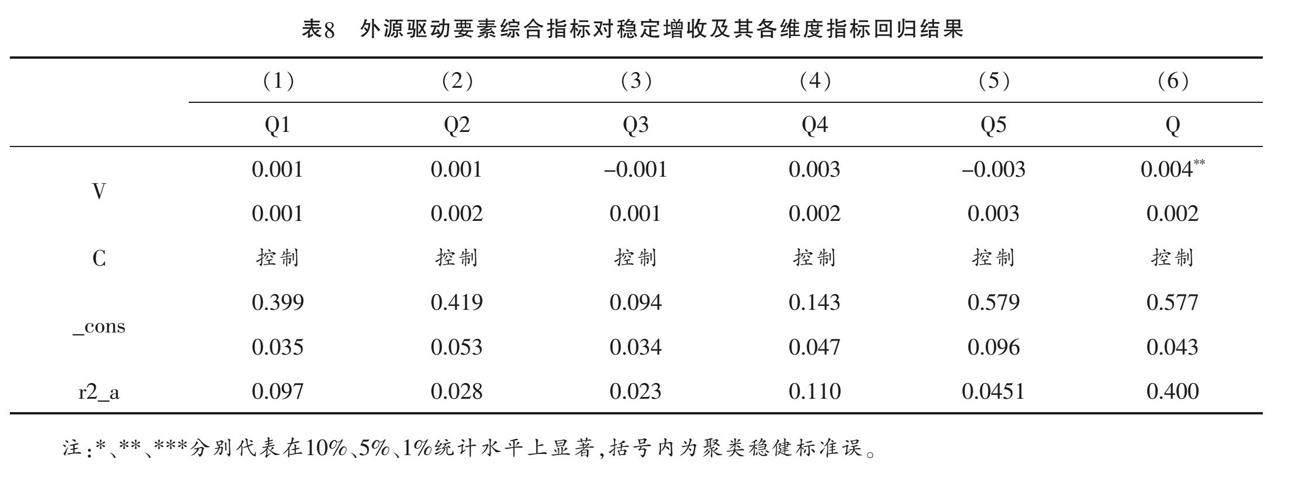

现分析外源驱动要素综合指标对稳定增收的影响。结果显示,外源驱动要素综合指标仅对稳定增收综合指标存在显著正向影响。这意味着聚合外源驱动要素能够发挥促进低收入人口稳定增收的积极作用,但各外源驱动要素还需加强协作,低收入人口应加强自身对资源的承接利用能力。

(五)异质性分析

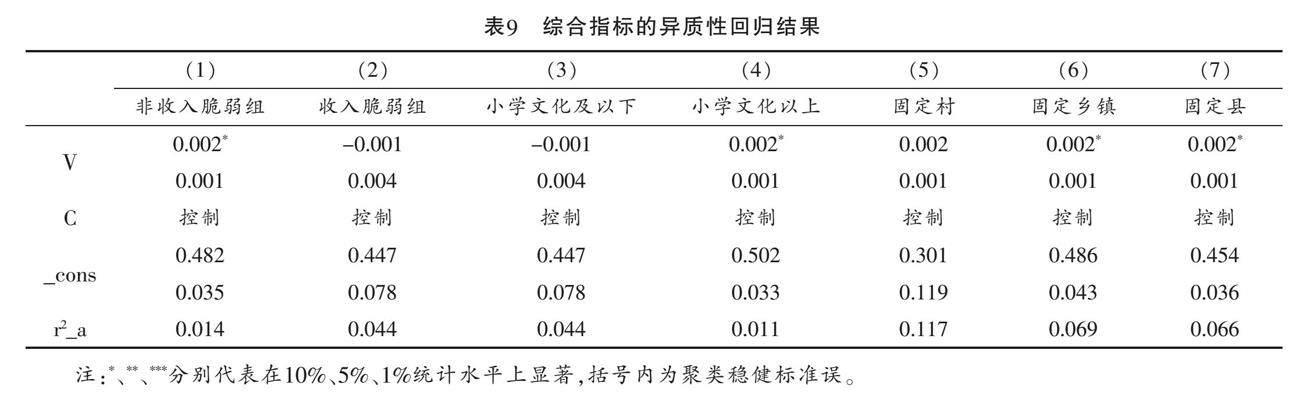

分析外源驱动要素对不同类别群体稳定增收的影响。第一、二列是家庭贫困脆弱度异质性回归结果,第一列为贫困脆弱度<0.5的家庭,此类家庭脆弱性风险较低,外源驱动要素对其有显著正向影响。第二列为贫困脆弱度>0.5的家庭,即脆弱性风险较高容易返贫的家庭,外源驱动要素对其存在负向影响但结果不显著,说明针对低收入人口的外源驱动还需进行层次划分。第三、四列分别为小学文化程度以下和小学文化程度以上的回归结果,可以看出外源驱动要素对完成义务教育的低收入人口存在显著正向影响,这可能是由于文化程度较低的人群及其家庭也同样较易具有脆弱性风险。第五、六列分别为固定村和固定乡镇的回归结果,可以看出外源驱动要素在固定村的时候不具有显著影响,但固定乡镇和固定县时有显著正向影响,表明村域融合作用机制能够促进稳定增收。

回归结果显示,脆弱性风险较低的家庭稳定增收的主要影响因素为社会资本,主要依托经济要素整合机制促进增收,而脆弱性风险较高的家庭稳定增收的主要影响因素为村域治理,主要依托政策支持机制促进增收。文化程度较低的群体所受外源驱动影响不显著,文化程度较高的受社会资本的驱动影响显著。无论是固定乡镇、县还是固定村,社会资本均对稳定增收有显著正向影响,且固定乡镇、县的影响效果依次优于固定村,表明外源驱动因素突破行政村边界,利用村域融合作用机制促进增收。

(六)机制检验、稳健性与内生性讨论

外源驱动要素通过激活个体内生驱动要素促进稳定增收。初步采用两步法对影响机制进行中介效应检验,前两列是外源驱动影响尽责性的回归结果,后两列则对开放性进行回归。结果表明,外源驱动激活低收入人口的尽责性和开放性。各外源驱动要素中,只有社会资本对尽责性有显著正向影响,资源嵌入、社会合作和社会资本对开放性均有显著正向影响。为保证检验结果的准确性,采用Bootstrap进一步检验中介效应,结果表明内源驱动在外源驱动促进稳定增收提升中起到完全中介作用,内源驱动在社会资本促进稳定增收提升中起到完全中介作用。

关于模型稳健性讨论,研究对不同群体与区域进行异质性回归,一定程度上确保了模型稳健性。关于模型内生性问题,由于外源驱动和稳定增收及内生驱动可能存在双向因果关系,而外向型指标与解释变量高度相关但并不会直接影响收入,选取外向性指标(IV)作为工具变量进行内生性检验。检验结果显示所选取的工具变量在第一阶段回归系数均显著,且弱工具变量检验中F值>10,即通过检验,且核心解释变量系数估计值较基准回归系数估计值更大,可以有效检验内生性问题。

四、研究结论与政策启示

研究构建村域内外驱动增收的逻辑框架,选取江西农村980户低收入人口的调查数据,实证检验促进低收入人口稳定增收的具体驱动因素的影响效应、作用机制及异质性特征。研究表明:村域融合发展的增收效果显著,通过联通村域生产空间促进增收;政策帮扶作用淡化、治理效果还需提升,主要体现为资源嵌入负向影响稳定增收,村域治理作用不明显;经济要素整合机制发挥首要作用,主要体现为社会合作和社会资本力量对增收的驱动效果最佳;政策支持和经济要素整合机制都有利于激发低收入人口内源动力进一步促进增收。基于上述结论,提出如下政策建议。

一是增进区域间交融协作,注重区际联合和资源整合。构建开放共享的村域发展空间,结合地区优势从要素流动、组织结构、空间单元上进行统筹整合实现跨域治理,推进基础设施互通,统筹公共服务共享,构建产业融合体系,共建共享惠及更多低收入人口。加强区域合作中的要素流通,保障资源畅通无碍,实现生产空间交互与融合,促进低收入人口生计空间和区域发展空间协调耦合。统筹政府、市场和社会力量优化空间格局,政府引领形成价值引导并联结利益主体,外部资源承接拓宽收入渠道,促进形成区域多元主体协同、多要素互利、多成果互惠的空间格局,弥合农民农村发展差距,促进全体人民共同富裕。

二是强化支持政策有效供给,提升乡村治理水平。政策帮扶既要效率又应长远计划、久久为功,要从增量支持转向提升政策效能,从现金帮扶转向能力帮扶,注重提升帮扶人口可行能力和社会适应性,同时强化产业发展,加强就业帮扶和技能培训,提供增收机会,激发低收入人口内生动力。提升村域治理效能和治理水平,完善治理方针,将治理目标转变为促进农民农村共同富裕,治理机制转向常规治理,治理手段精准多样,进而增强承接和聚合乡村资源的能力,助力生产空间重构,推动乡村转型高质量发展。

三是实现经济要素高效配置,激活乡村发展新动能。深化农村要素市场化配置改革,完善跨区域市场建设,实现资源高效聚合,激发要素生产潜能;优化乡村营商环境,发挥资源禀赋优势产生经济效益,带动低收入人口增收。完善利益联结机制,引导社会资本力量有效整合资源,鼓励各方主体“反哺”农村低收入人口,实现社会效益与经济效益的有机循环,促进乡村内源发展。助推产业结构转型升级,通过加速特色农业和乡村产业提质增效升级的方式,为农民提供就业岗位,拓宽低收入人口增收渠道,激活乡村发展新动能与内驱动力。

参考文献:

[1]王海燕.返贫风险的防范与治理[J].东南学术,2023,(5).

[2]孙晗霖,蒲彦鑫,侯青青.西部欠发达地区低收入群体返贫致贫风险评估及影响因素分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,(3).

[3]田艳平,向雪风.数字经济发展、阶层向上流动与中等收入群体扩容[J].南方经济,2023,(4).

[4]李炜,王卡.共同富裕目标下的“提低”之道——低收入群体迈入中等收入群体的途径研究[J].社会发展研究,2022,(4).

[5]黄泰岩,韩梦茹.共同富裕的中国式现代化目标、重点和途径[J].经济理论与经济管理,2023,(4).

[6]秦蒙,金岳.最低工资标准改善了我国低收入群体住房条件吗?——基于城镇住户调查数据的研究[J].经济问题探索,2023,(6).

[7]朱晓燕.民生财政视角下低收入群体实现共同富裕的指标体系构建与路径探析[J].中州学刊,2023,(1).

[8]吴奕潇,王强.低收入群体实现共同富裕的社会救助支持路径研究[J].南京财经大学学报,2023,(5).

[9]陈操.帮扶模式、帮扶周期、帮扶力度与低收入群体增收效应[J].吉首大学学报(社会科学版),2022,43(6).

[10]姜惠宸.农村低收入人口增收:困难挑战与促进对策[J].南京农业大学学报(社会科学版),2024,(1).

[11]林闽钢.促进低收入群体迈向共同富裕论纲[J].治理研究,2022,(5).

[12]杨帆,曹艳春.共同富裕目标下我国低收入群体可持续增收推进机制构建研究——基于SSM的分析框架[J].经济问题探索,2023,(2).

[13]Nussbaum M,Sen A.The Quality of life[J].Tijdschrift Voor Filosofie,1993,(2).

[14]Coleman J S.Social capital in the creation of human capital[J]. American Journal of Sociology,1988,(94).

[15]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(5).

[16]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,(5).

Optimizing the Mechanism of Promoting Stable Income Growth of Low-income Rural Population: Logic Construction and Empirical Analysis

Zheng Ruiqiang Lai Wenhuan Huang Huang

Abstract: To comprehensively build a socialist modernized country and achieve common prosperity for all people, the most arduous and hardest task still lies in rural areas, and the biggest shortcoming is still the low-income population. A historical analysis of the income changes of rural residents and the phased characteristics of low-income population is conducted. Based on the perspective of the village, the internal development theory and feasible ability theory are used to construct a logical analysis framework of "village spatial integration, economic factor integration, and policy support aggregation" to promote stable income growth of rural low-income population. A survey data of 980 low-income households in rural areas of Jiangxi is selected to empirically analyze the specific driving factors, mechanisms, and heterogeneity characteristics that promote stable income growth of rural low-income population. Optimization strategies are proposed from the aspects of emphasizing inter-regional cooperation and resource integration, promoting efficient allocation of economic factors, and strengthening effective supply of support policies to effectively promote stable income growth and improve the quality of life of rural residents, especially low-income population.

Key words: Low-income population; Stable income growth; Rural area; Endogenous development model; Endogenous drive

责任编辑:曹高明

基金项目:国家社会科学基金一般项目“连片特困区产业结构优化与稳定脱贫良性互动机制研究”(20BJ L085),江西省社科基金项目“江西农村低收入群体稳定增收机制优化研究”(23ZXRC18)。

作者简介:郑瑞强,江西农业大学经济管理学院教授,博士;赖文欢,江西农业大学经济管理学院,硕士研究生;黄璜(通讯作者),江西农业大学经济管理学院,硕士研究生。