踌躇满志 静水流深处 春风化雨乐未央 立志报国 笃行学问间 行健不息须自强

2024-06-07王渝生

王渝生,中国科学院理学博士,教授,博士生导师,国家教育咨询委员会委员,中国科普产学研创新联盟副理事长,中国科学院自然科学史研究所原副所长,中国科学技术馆原馆长,北京市科学技术协会原副主席。

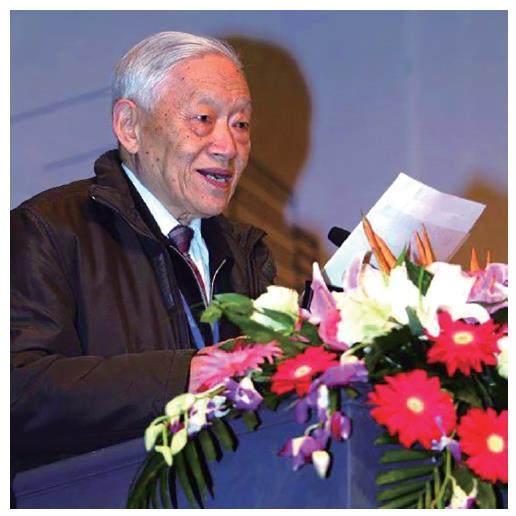

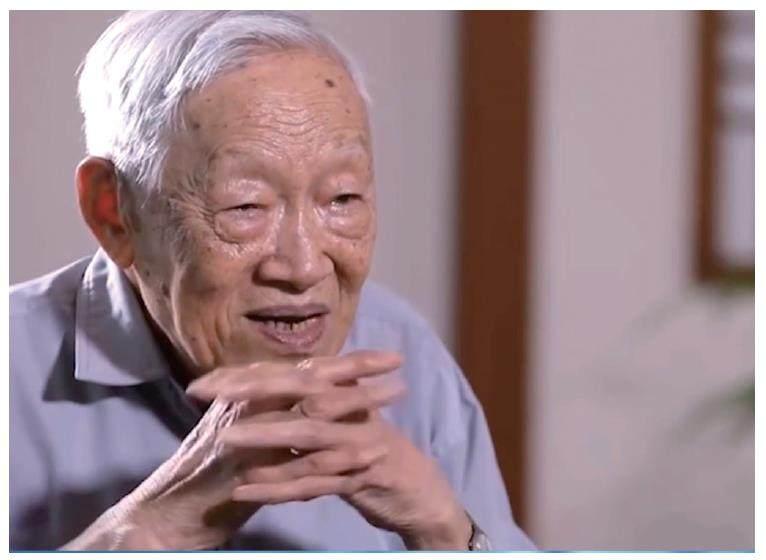

叶铭汉,1925 年4 月2 日生于上海,实验高能物理学家,粒子探测技术专家,中国工程院院士,中国科学院高能物理研究所研究员,中国高等科学技术中心学术主任。

叶铭汉出生在上海一个知识分子家庭,家境小康。其祖父是前清举人,叶铭汉的父亲曾任上海市南市区电话局局长。叶铭汉的叔叔是著名物理学家、中国科学院院士叶企孙(1898—1977)。

叶铭汉于1937 毕业于上海萨坡赛小学。1940 年,从上海震旦大学附中(今上海市向明中学)初中部毕业,同年进入上海大同大学附中(今上海市大同中学)高中部。1942 年,转入重庆中央大学师范学院附中高中部。1944 年,叶铭汉考入西南联合大学土木系;4 月,参加青年远征军,被编入中国驻印军暂编汽车第一团。抗日战争胜利后,1946 年5 月,叶铭汉转入清华大学理学院。

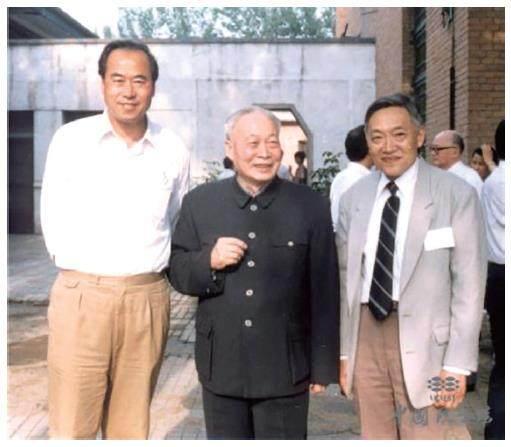

1949 年9 月的一个早晨,清华大学科学馆前挤满了学生,馆门一开,科学馆的大教室立即座无虚席,好多人只能站在两边,演讲人是刚从法国归来的钱三强(1913—1992)。“中国必须发展自己的核物理”,受当时国际环境的影响,原子核物理成为热门学科,钱三强直人快语的演讲给清华园带来了一股清新空气,同时一种积累了许久的“原子核热”,被钱三强的演讲引爆了。在众多学生听众中,有一位面带微笑、目光有神的年轻人,他就是后来的著名物理学家叶铭汉。怀着“科技报国”的热情,叶铭汉最终决定继续留在清华大学物理系,他考入清华大学研究院,钱三强成了他的硕士生导师。

钱三强曾对叶铭汉说:“中国要发展核物理就需要有加速器,需要有探测器,更需要有一流的科学团队。”

1950 年7 月,位于北京东皇城根甲51 号的两座灰砖楼看上去很破旧,刚刚组建的中国科学院近代物理所就设立在这里,就在这两座破旧的楼里,聚集了赵忠尧、王淦昌、何泽慧、彭桓武、邓稼先等后來震动了东方大地的人。根据老师钱三强的建议,尚未完成硕士学业的叶铭汉在这个时候来到了这些大师中间。

叶铭汉加入了由赵忠尧主持的静电加速器组,在科研条件简陋、经费也很有限的条件下,开始了静电加速器的研制,1955 年建成了我国第1 台带电粒子加速器,并开始稳定运行。令叶铭汉欣慰的是,随后,何泽慧和陆祖荫等人通过加速器进行了我国第1 个加速器核反应实验。1957 年底初步建成出了质子束。1958 年,叶铭汉担任静电加速器组副组长,1962 年,通过自行研制的加速器,叶铭汉选用了合适厚度的靶发现了镁-24 的一条新能级,这一发现表明,我国当时的加速器技术和探测器水平都达到了一定水平,这让叶铭汉对未来充满了希望。

在10 多年的动荡之后,1978 年3月18 日,来自全国的5 000 多名科学代表齐聚北京,全国科技大会在人民大会堂召开,科技事业开始复苏,早在1956 年就提出建造高能加速器的国家规划被重新提上日程,这让叶铭汉感到“科学的春天”到来了。

中国高能加速器的建设从1956 年首次提出到1983 年最终批准,整个探索论证历时近30 年,经历了“七下八上”的曲折过程,即8 次提出方案,7 次因方案改变或其他原因而停止。为了推动高能物理研究和高能加速器的研制,中国科学院于1973 年在原子能研究所一部的基础上成立了高能物理所,叶铭汉调入,并由此转向高能粒子探测器的研究开发。

1975 年,叶铭汉和几位研究人员决定先行一步,放弃国际上高能物理探测器以泡室、流光室为主流的方案,成立研究小组专门研究多丝正比室、漂移室,同时在所内合作研制了新的电子学插件和数据获取系统,在国内首次实现了计算机在线数据获取。毕竟当时的中国,计算机还是个“稀罕玩意儿”。

1981 年, 国家决定建造2.2 GeV的北京正负电子对撞机。1 年后,叶铭汉开始负责北京正负电子对撞机的核心装置——大型粒子探测器“北京谱仪”的研制。北京谱仪这个由多种探测器组成,重达400 多吨的庞然大物,对我国当时的技术水平和制造能力都形成巨大挑战。此外,通过2 万多路数据通道输出后的在线读出和分析系统,也对当时的电子学和计算能力提出挑战,但叶铭汉有信心。

1984 年,叶铭汉担任高能所所长,带领全所建设北京正负电子对撞机。“国家很重视,小平同志亲自抓,工程领导小组具体抓,各方面配合得很好,对撞机的建设赶上了天时、地利、人和的好时候,我们很幸运!”

1988 年10 月,对撞机工程完工,并实现了正负电子对撞。对撞成功后,各界认为,这是中国继原子弹和氢弹爆炸成功、人造卫星上天之后,在高科技领域又一重大突破性成就,国际上的科学家称,这是“中国科学发展的伟大进步,是中国高能物理发展的里程碑”,中国人自力更生、艰苦创业的精神再次被振奋,对撞机建设的成功远远超出了它本身的科学意义。

“中国必须在世界高科技领域占有一席之地!”对于邓小平同志在参观北京正负电子对撞机时的那次讲话,叶铭汉记忆深刻。

从1994 年起,70 岁的叶铭汉“退而不休”,1995 年,他当选为中国工程院院士。1996 年,在李政道先生的建议下进入中国高等科学技术中心工作。作为中心学术主任,他通过建立学术交流平台,推动了中国基础科学研究的发展。

我在“叶企孙与一流大学建设学术会议暨叶企孙先生诞辰120 周年纪念会”上同叶铭汉有过交流,他作了题为《纪念叶企孙先生》的发言,我作了题为《叶企孙对中国科技史事业的奠基性贡献》发言,同收入《文明的历程:怀念叶企孙》(储朝晖主编,科学出版社,2019.4)一书。