企业利用科技资源开展科学教育活动的现状研究

2024-06-07赵慧敏

赵慧敏

本研究选取广州市科普基地中的103 家企业作为样本,其中国有企业32 家、民营企业71 家,并以现有统计资料为基础,分析广州市企业类科普基地拥有科技资源的情况,结合亲身体验和深度访谈部分样本企业,管窥其利用科技资源开展中小学科学教育活动的现状和困境,并提出相应的对策建议。

企业主要科技资源及参与科学教育活动情况

政府主动搭建平台,多举措引导企业与中小学校协同开展科学教育活动

近年来,广州市重视校外科学教育发展,积极培育各类科学教育社会实践基地,科技行政部门也出台相应政策文件,以培训、沙龙、专题活动等形式,为区内科技企业、科研机构、中小学校搭建需求和资源对接平台,整合转化科技、教育资源,并将开展科学教育纳入基地考核指标。以广州市某区为例,利用区内优势科技资源,建设区内少年科学院,聘请院士科学家“组团”加入,同时依托街镇打造科普点,让区内所有孩子能在10 分钟内进入科普点、享受科学教育。通过对外发布科普课程研发项目形式,支持区内中小学校、科研院所、各类企业、科技工作者等面向中小学生,开发包括光电芯片、生命健康、航空航天、新技术、新材料等方向的课程,引导科技企业参与科学教育。该区通过加强平台载体建设,在整合各方资源力量,打造示范性、创新性科学教育自有品牌等方面取得了较好成效。

归属广州新兴支柱、优势产业的企业投入科学教育活动的意愿强

《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出构建现代产业体系、发展枢纽型都市现代农业、培育文化产业集群等,以此对103 家企业进行所属产业划分,其中归属新兴支柱产业的22 家(占比为21%)、新兴优势产业的28 家(占比为27%)、都市现代农业的23 家(占比为22%)、传统特色产业的8 家(占比为8%)、文化产业的7 家(占比为7%)、其他产业的15 家(占比为15%)。其中,新兴支柱产业中智能装备与机器人、新兴优势产业中生物医药与健康领域内的企业占比较大,分别为10 家和18 家。可见,在当前的新科技革命和產业变革形式下,广州企业积极主动加入科学实践教育行列,助力适应科技革命新趋势的人才培养。

场馆类企业比重明显高于非场馆类企业,互动体验感强且更受中小学生欢迎

根据《广州市科学技术普及基地认定管理办法》第一章第四条“市科普基地分为场馆类科普基地和非场馆类科普基地。场馆类科普基地指以建筑物及附属物作为科普展示场地,以有形的互动展品为主要依托开展科普的场所。非场馆类科普基地指不以有形的科普互动展品为主要依托开展科普的单位”。以此为划分依据,有场馆类企业93 家、非场馆类企业10 家,可为中小学生提供有形互动体验的资源占比达90.29%。可见,能让中小学生互动体验的场馆类企业更受欢迎,同时也表明,非场馆类企业在科学教育活动中还有较大的发展空间。

科技资源丰富多样,大多数日常面向公众免费开放

对93 家场馆类企业所提供的主要科技资源进行划分,开放自建场馆的29 家,开放营地的25 家,开放园区的25 家,开放生产线的14 家,为中小学生参加校外科学教育提供了多种场所。非场馆类的10 家企业则主要提供科学教育资源包、科学教育短视频等,比如某电视台科普类的常态化栏目播出版面每天不少于2 小时,并以新闻、专题等形式随时播报本地各类型的科学教育活动,发挥媒体传播优势,弘扬科学精神和科学家精神。103 家企业中,日常面向公众免费开放的有79 家(占比76.69%),非免费开放的企业每年均有固定免费开放日,其他时间参观费用平均约为10 元/ 人。

广州市34 家企业深度调研

在前述基本数据分析基础上,为进一步深入考察样本企业在发挥社会力量参与科学教育作用的现状及需求,笔者以体验者的身份走进34 家企业(场馆类科普基地)参加科学教育活动,并借与其他工作交叉的机会,对其中8 家企业进行了深度访谈。

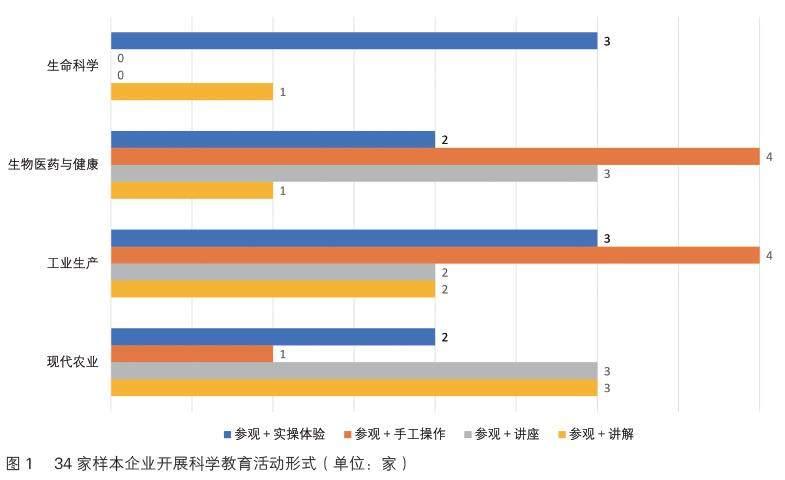

以“参观 +”形式为中小学校提供科学教育学习现实环境

对参与体验的34 个样本企业的科学教育活动进行分析,主要的活动形式为:参观+ 讲解、参观+ 讲座、参观+ 手工操作(面膜制作、创意画、中药香囊包制作等)、参观+ 实操体验(中药蜜蜡丸制作、缫丝操作、操作飞行模拟器等)。受企业所在行业及规模大小影响,开展科学教育活动的形式也有所差别,其中,9 家农业科技类企业以参观+ 讲解、讲座形式为主(6 家),11家工业生产类企业以参观+ 手工操作、实操体验为主(7 家),10 家生物医药与健康类企业以参观+ 讲座、手工操作为主(7 家),4 家生命科学类企业主要是参观+ 讲解、实操体验(4 家)(图1)。比如某中药饮片公司,结合公司基础设施,开放传统中药的洗、润、切、净、传统炮制及包装等全流程生产线,开设有独立参观通道,现代中药服务配备全流程的透明化参观区域,参加活动的中小学生可直接看到传统中药加工生产过程,了解整个流程的操作,并通过设计互动环节提升中小学生对中医药文化的认识。可见,企业在开展科学教育活动时,不仅限于日常对外开放,也会根据自身条件,增加适当的体验式活动,引导中小学生在现实环境中体悟劳动精神、工匠精神等。

企业尝试从实践探究出发开展科学教育活动

在深度访谈的8 家企业中,均不同程度地开展了科学实践教育活动,其中4 家企业的实践活动被列入“广州市中小学生研学实践经典路线100 条”。比如某地质科普公司在场馆中摆放真假恐龙化石,学生通过仔细观察、抚摸橱窗内的化石辨别真伪,科技辅导教师揭晓答案后,再让学生总结真化石的特征,同时,该公司还根据岭南地质特征。讲述岭南历史,并让学生深入山林体验化石挖掘,既有乐趣,又让他们体会到地质工作者不为人知的艰辛。又如某航空科技公司将飞行模拟器搬进场馆,让学生操作学习五边飞行,指导学生完成雷鸟飞机拼装,学习其飞行原理,掌握调试和飞行技巧并举办放飞竞赛,增强学生的动手操作能力,提升他们的科学探究能力。

此外,通过访谈还了解到,上述4 家企业最初主要以参观+ 讲解的形式对外开放,学生的反馈为“看到了书本上的知识,希望能动手体验”。在此基础上,企业开始尝试添加观察记录、操作实验、讨论分析等内容,并尝试开发实践活动资源包,以参加科技周等主题活动日、学校课后服务等形式走进学校。通过不断优化实践活动内容,学生完成了从胆怯生涩、自我,到表达能力提升、合作意识强化、分享意愿显现的转变。

资源互补,成为提升科学实践教育活动质量的重要路径

在深度访谈中了解到,企业受各自科技资源类型、场所、人员及时间等因素的限制,为提高科学教育活动的质量,引导中小学生在现实生产生活环境中学习、探索、实践,部分企业采取了合作共同开展科学教育实践活动的方式。比如某农业科技类企业对外开放无土水培蔬菜大棚,由专人负责讲解水培、滴灌等技术,让中小学生了解其优于传统种植技术的原因,但受场地限制无法让学生亲身体验。为了解决这一问题,该企业采取与附近农耕文化营地合作的方式,借助其场地和人员优势,让中小学生参与种植,深入体悟劳动精神。

发展需求与面临困境

通过深度调查发现,多数企业期望能更进一步利用科技资源,提升科学实践教育活动质量,同时也希望能得到政府和社会的支持。目前,在开展活动过程中面临一些问题,主要体现在以下几个方面。

一是大部分企业希望能得到有利的政策引导和资金支持。科学教育是一项持续性的投入工程,企业存在对开展科学教育的前期预估不足的情况。比如某产业数字化转型服务商投入千万资金援建实践基地,提供设备、器材、图书、软件等,但在后续运营中发现,设备器材维护、软件更新等资金投入量大,运营2 年后不得以暂停该项目。

二是多数企业认为跨界合作存在困难。应当加强企业间、企业与高校、企业与科研院所之间的合作,将各类资源串联起来,开展科学教育实践活动,比如企业与高校合作可缓解科技辅导教师少的问题,企业与科研院所合作有利于提升科学教育实践活动质量等。目前的合作局限于企业的自发行为,缺乏政府的引导。

三是多数企业认为与学校沟通不紧密,供需对接不畅。在讲解科学知识和引导学生观察、实验过程中,科技教师输出得不到学生反馈的现象时有发生,主要是因为企业的科技教师不了解学生的科技知识存量,往往会忽略部分知识点,使得学生无法完整接收内容,教育活动不能达到预期效果,也会影响企业科技教师的积极性。

四是“走进校园”难以常态化。大部分企业以开放一线科技资源的方式开展科学教育,可移动的操作装置、生产设备有限,且进学校需要经过系列的准备,人、财、物三方面耗费均较大。此外,企业中的科技人才进校园的次数有限,多数都是讲授一堂课的形式,学习延续性不强。

五是专业的教育人才缺乏,科学教育活动形式单一。企业开展科学教育的人员多为兼职人员,可投入的时间和精力有限,科学教育实践活动设计主要是向社会展示企业最新的科技成果,将科技成果以通俗易懂的方式展示、描述的手段和形式有限。此外,展现企业刻苦钻研、突破创新的科学精神方面还有所欠缺。

对策建议

强化制度保障,激发企业等社会力量投入优势要素开展科学教育

政府是科学教育的顶层设计者、政策制定者与制度环境营造者[1]。为实现科学教育的高质量发展,教育、科技等行政部门可出台中小学校与企业等社会力量结对的适应性政策文件,比如要求科普基地每年结对一所学校且规定开展活动场次,并作为其年度考核指标;可结合本地科技资源情况搭建交流平台,对外发布开展科学教育的示范样板,吸引企业、高校、科研院所等各类社会力量加入,促成多方合作,合力开展科学教育;充分发挥科协的桥梁纽带作用,利用科技社团、学会、协会等社会组织优势,与企业合作,提升企业科学教育活动质量。同时,积极策划具备市场属性的科学教育优质项目,以财政投入为引导,争取社会资本投入,拓宽科学教育经费来源,比如鼓励企业与科研院所联合申报,发挥双方优势,因地制宜设计开发与科学教育有关的教育资源。

科学教育资源校内外双向贯通,实现精准对接

当下,学生对科学教育的需求呈现多样化、个性化趋势,学校与企业应当双向奔赴,实现校内外科学教育资源精准对接。相较企业而言,学校作为科学教育的主阵地,在整体化课程设计、强化知识点内在关联等方面更加专业。根据新课标要求,学校教师进行课程设计时,除课程教学外还应结合项目式教学、主题综合实践等开展探究式学习,而校内能满足探究式学习的资源有限时,就应“走出去”,利用好社会大课堂。但是,目前校外科学教育资源存在资源分布散乱、质量良莠不齐等问题,企业、高校、科研院所等供应方,也应主动“进校园”,精准对接校内需求,以需求为导向开发“科技领域的真实选题、实践条件、科技课程等教育资源”[1] 。同时,鼓励学校教师与科学教育机构合作,根据新课程标准和教学需求,共同开发订制化的校本课程或课后服务,生产标准化的课程资源包,满足学生的学习和发展需求。

以科技资源科普化促进科技企业提升科学教育活动质量

科技企业集科技创新人才、科技成果发明与应用、科技设施设备等于一身,通过科技资源科普化可有效体现科技资源投入所带来的知识分享的科学价值、对公众文化素养和社会文化品质提升的社会价值等[2]。企业可与专业化科普组织合作,以多种手段展示重大科技成果,比如数字化、可视化的形式还原,或通俗易懂的动漫、短视频、游戏科普创作等向公众展示科技成果的应用场景。在此基础上引导中小学生从课堂走进企业,更加直观地感受科技知识的魅力,体验新科技带来的新鲜感,激发科学探究的热情。同时,科技资源科普化有利于专业化的科学教育人才培养,让科技人才的能力在遵循教育学的理论和方法设计科普化活动的过程中得到提升。因此,依托科普化的科技资源开展科学教育实践活动,将更加符合中小学生的认知,也更符合中小学科学教育阶段的特征。

利用新媒体传播等技术手段营造科学文化社会环境

科学教育要注重科学精神的培养,引导青少年形成正确的人生观、价值观。科学是一个不断从错误中学习的过程,企业的每一项科技创新都经过了多次试错,要将谋划创新、推动创新、落实创新、“从0 到1”的突破过程再现,并用多種手段呈现,在各类科学教育专栏、活动中发布,并通过官媒等在全社会广泛、深入地进行宣传,还要在全社会范围内大力宣传科学家精神教育基地,让更多的中小学生参观感悟科学家精神,在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围,让科学精神扎下根来。

参考文献

[1] 郑永和,杨宣洋,袁正,等. 高质量科学教育体系:内涵和框架[J]. 中国教育学刊,2022(10): 12-18.

[2] 张闪闪,刘晓娟,高学茹,等. 科技资源服务价值度量框架研究[J]. 中国科技资源导刊,2020.52(5):35-44, 101 .