丝绸之路上的武器

2024-06-07陈巍

陈巍,理学博士,现为中国科学院自然科学史研究所副研究员。主要研究科技知识在古代世界的传播并把世界连为一体的历程。喜爱“上穷碧落下黄泉”,品鉴各个文明在应对相似问题时展现出的智慧。

在历史的长河中,武器贸易一直是人类社会发展的双刃剑。一方面,它让冲突变得更加普遍和激烈,对和平发展构成了不容忽视的威胁,给无数生命和家园带来毁灭性的打击,也因此军火商人又被称为“战争贩子”而臭名昭著。另一方面,武器的流动也并非全然负面,麻烦的根源始终在于人,而不是人手中的工具。与武器交易相伴的往往是技术的传播,武器知识往往是最先得到传播的科技门类,也是不同文化之间进一步交流融合的切入点。

古典时期的武器流动

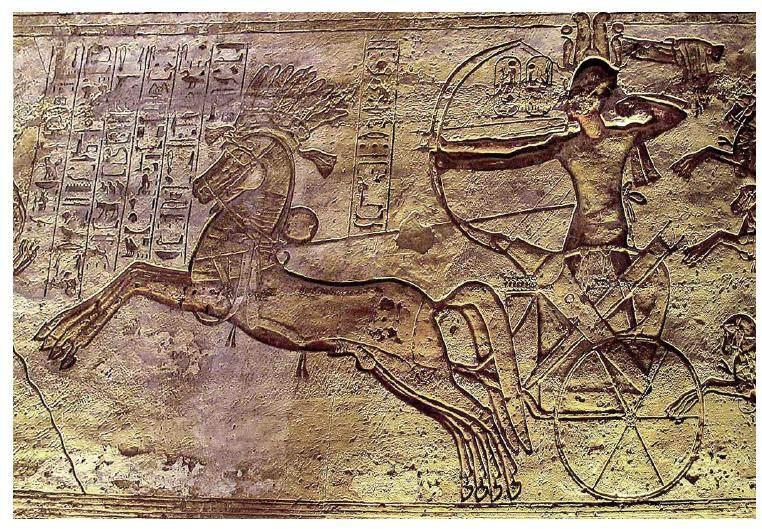

武器的流动显然与人类不同部族之间交流一样源远流长。网友常说的“没有男人能拒绝一根完美的木棍”,生动地揭示了人类心理底层对趁手兵器的迷恋。随着武器制造技术在各地区不平衡发展,不同地方所用的武器出现比较明显的差距,这就让武器流动从不同层面凸显出来。例如作为制造原料的金属、木材、羽毛、胶漆等,作为动力的马匹、骆驼等,以及武器加工成品。在历史上从原料、零件到整体,武器的流动往往受到程度不等的限制,但人员流动又往往会突破这些限制。古埃及新王国时期(公元前16—公元前11 世纪)经历了显著的军事技术变革,这场变革的标志是马拉战车的兴起。起初这些战车是与外族作战的战利品,这种移动速度快、冲击力强的武器在埃及军队中的数量得到迅速提高。为满足国家的庞大需求,古埃及在不断从西亚及尼罗河上游地区进口马匹、木材、车辆和驭者的同时,也在本国的作坊里制造战车、车战所需的盔甲等,最终完成了技术转移和本土化。

19 世纪末在埃及的阿马尔奈发现了刻在数百块泥板上的书信,这批被称作“阿马尔奈文书”的资料记载了古埃及第18 王朝法老埃赫那吞(约统治于公元前1353—公元前1336 年)时代军事技术的交流,例如周边国家向埃及进贡武器,以及埃及法老把武器作为回馈礼物。除朝廷外交活动以外,古埃及还使用大量来自外国的雇佣兵,他们也把惯用的武器和战术传播到埃及以外。

古罗马是一度横跨欧亚非三大洲的军事强国,它的武器对周边民族的影响显然是巨大的。西欧一带的罗马时期蛮族遗址集中出土了标枪、长矛、剑等大量罗马武器。这些武器有些发现于古战场,可能是战斗后的遗留物,更多则是发现于祭祀场所,具有把战利品向神灵献祭的性质。不少武器与具有地中海沿岸生活特征的遗物并存,似乎并没有经过充分的本地化。

以往主流观点认为古罗马曾立法禁止向蛮族区域出口武器,不过这些禁令并不适用于任何情况。一些法律条文明确禁止向罗马城的外国使节出售武器,但对是否禁止在帝国边境口岸的武器直接贸易,却并没有明确规定。禁止武器出口的法律有可能是在罗马帝国晚期才颁布的,不过这项管理措施很难付诸实施,因为当时罗马境内已经有许多来自蛮族部落的雇佣兵团,他们让古罗马军队的武器和战术一样变得更加混杂。

与古罗马并立的汉朝,同样禁止向匈奴等游牧政权出口铁,从文献里可以看到汉朝有时会一次性处死数百名私运铁锭出境的人。在严格管理下,西汉时期的匈奴遗址里很少看到采用中国技术的炼铁遗址,更多是使用来自欧亚草原西部的海绵铁冶炼技术,铁原料的不足也限制了匈奴骑兵使用铁箭头等武器。西汉晚期以后,随着匈奴内附和更擅长冶铁的鲜卑等族崛起,铁质兵器才在草原上得到更广泛使用。

近代早期的武器流动

中世纪后期发明的火药,以及不同地方进展不一的火器技术,让世界各地的武器再度出现代际落差。1179 年教皇曾颁布法令禁止向非基督教世界出售武器,此后又多次重申。然而在欧洲人的火器得到迅速发展,进而在与土耳其、印度乃至中国的战争中取得优势的同时,出售武器获得巨额利润的诱惑也让他们对教皇的禁令置之不理,成为亚洲引进先进武器的来源地。

在这场军事技术转移中,葡萄牙人最先占据了不可忽视的地位。他们在欧洲人中率先抵达印度,凭借火炮和战术优势,以极小代价战胜了当地王公和原本垄断这里贸易的阿拉伯商人。此后葡萄牙人先后在印度、马六甲和中国建立据点。17 世纪以后,荷兰、英国等欧洲国家又接过葡萄牙人的班,积极参与全球武器市场。

与欧洲的武器交流一方面让亚洲国家深刻体会到欧洲火器的先进性,着手引进并完善本土火器技术体系。中国、日本都在这次武器技术革新中受益颇多。另一方面欧洲人也认识到出售较陈旧的火器给亚洲国家统治者,有助于在当地培植代理人攫取更多利益。例如他们向西非输入枪支,唆使当地酋长替他们到内陆抓捕更多奴隶。东非的持枪部落則可以猎取更多象牙。从1700 年到1730 年间,非洲几内亚湾一带的武器贸易规模增长了数十倍之多。

工业革命后的武器贸易

武器产量大规模增加也是工业革命成果的一部分。到19 世纪后期,欧洲武器生产规模的迅速扩大和技术快速进步让大量武器迅速过时,这些武器已经不适用于欧洲国家之间的战争,向亚洲、非洲倾销是降低库存的好办法。比利时、法国和意大利等则成为向非洲出口武器的新的中心。武器的输入不但没有帮助非洲人争取民族解放,反而使得部落之间争斗更加激烈。

欧洲与东非之间的武器贸易网络成熟后,这一网络与传统上由印度商人控制的西印度洋贸易网络相融合,推动欧洲军火进一步流入西亚和中亚地区。这些地方的贵族既要在相互之间取得优势,同时也要应付欧洲殖民者,对枪炮的需求十分强劲。虽然这里的主要殖民势力英国不愿看到近代武器流入当地人手中,对武器贸易持打压态度,但利润驱使海湾一带各方面势力都积极加入这项生意,其中甚至不乏英国武器商人。

19 世纪末中东武器贸易的关键地点是阿曼的马斯喀特。原本这里是椰枣、象牙和珍珠集散的喧闹市场,但蒸汽船商队很大程度挤压了印度商人和当地王公的地位,因此利用地缘、族群和语言优势,面向中东和西亚的武器贩运网络就形成了。印度商人早就熟悉国际大宗货物买卖所需的一整套金融和保险技术,他们位于孟买的总部提供了雄厚的资金支持。位于东非桑给巴尔的强大印度商人社区则能保障从东非到阿曼之间的航线持续运行。

众多长枪、火炮从比利时涌入西亚,这些武器往往带有鲜明的订制色彩,如在步枪上铸出阿拉伯语铭文或花卉图案。商人们在步枪表面涂满凡士林,再用白蜡纸和干草层层包裹,整齐堆放在用锡密封、再用铁箍捆紧的木箱中,既要免得在长途海路运输中生锈,也起到混入其他货物包装的保密效果。

大多数印度商人本身都吃素,有不杀生、反对暴力的信仰,但他们把熟练的商业技巧运用到军火贸易之中。在运输和交易中,步枪、子弹等都被制定了专门暗语,用印度或阿拉伯帆船运输武器的航线和方法也越来越巧妙,难以被英国巡逻艇查获。船只靠岸后,武器转由骆驼商队运往内陆。到1912 年底,英国与阿曼苏丹达成协议停止贩卖武器,但这时阿富汗和阿拉伯地区的部落都已经积累了能满足未来多年需求的武器弹药。

纵观整部历史,武器交易和相关技术转移是长时期持续的,又对丝路沿线历史进程产生重大影响,它的发展值得继续详细探讨。