大科学观背景下融合式开展青少年科学调查体验活动的探索

2024-06-07林蕊

林蕊

在全球新一轮科技革命加速演进、科技创新成为国际战略博弈主战场的时代背景下,我国要成为世界主要科学中心和创新高地,就迫切需要加强和创新科学教育,这是关乎国家和民族长远发展的大计。2023 年2 月,习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时指出,要在教育“双减”中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。5 月,教育部等十八部门联合出台《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,调动社会力量,推动中小学科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接,着力构建大科学教育格局,一体化推进教育、科技、人才高质量发展[1]。

如果把科技创新拔尖人才比喻成金字塔尖上的舞者,那么提升广大青少年的科学素养就成了构建金字塔的塔基工程。创新能力并非一蹴而就,通过科普活动提升青少年科学素养,是发现和培养“具备科学家潜质的青少年群体”的重要途径,是普及大科学教育、做好科学教育加法、夯实未来人才竞争基础的必然要求。《义务教育课程方案(2022年版)》明确义务教育阶段各学科教与学要基于核心素养进行,强调跨学科主题学习实践,各门课程不少于10% 课时设计跨学科主题学习,增强了学科间、学段间的相互关联和各门课程的综合性、实践性[2]。青少年科学调查体验活动是一项面向中小学生的公益性、普适性科普活动,旨在以基础性科学调查与探究为载体,引导青少年关注身边科学问题、激发科学兴趣、培养科学思维和探究实践能力,推动校内外科学教育结合,为未来科技创新和社会发展奠定基础。

福建省青少年科学调查体验活动由省科协联合省教育厅、省生态环境厅、省委文明办、共青团省委主办,已与全国同步持续开展18 年。通过围绕能源资源、生态环境、安全健康、创新创意等4 大领域17 个科学主题,旨在激发青少年参与基础科学调查和探究的兴趣,提升科学素养,引导青少年当下勇当小科学家,未来争当大科学家,为实现我国高水平科技自立自强作贡献。

历年数据显示,福建省平均每年有超过100 所中小学校数万名师生参与活动,优秀学生小组、教师报告、实施学校数量、调查表和研究报告数量等关键指标均居全国前列。然而, 长期跟踪分析显示,尽管活动成效显著,但普及推广层面仍面临一些挑战,诸如对活动重要性的认识不足、实践场地设施的局限性、专业科技教师队伍短缺等问题,导致活动覆盖面难以有效扩大,部分组织工作流于表面形式,进而影响到通过此类活动提升青少年科学素质的初衷,以及未来科技人才储备目标的实现。

问题分析

笔者近期对福建省各设区市和平潭综合实验区参加和组织过青少年科学调查体验活动的青少年和青少年科技教育工作者进行抽样调查,回收的2 721 份有效问卷显示:92.68% 的教师通过文件了解活动内容,还有部分学校及教师对其一无所知;80.98% 的教师认为活动未纳入教育部门评价机制,对职称晋升没有帮助;72.56% 的教师和39.73%的学生认为组织和参与活动费时费力,没有调查和体验场所;50.61% 的教师由于自身指导能力有限,开展活动能力未逮。根据表1 数据,2018 年起青少年科学调查体验活动参与面大幅缩小,原因在于成员单位不再进行联合表彰,多数地区教育行政部门的“不认可”导致学校和师生参与积极性受挫。

根源之一在于缺乏落地政策 几乎所有师生只通过文件了解调查体验活动,说明自全国到省级组织者所开展的示范宣传、慕课培训、启动仪式等收效甚微,“一体化推进教育、科技、人才”的提法在省级以下层面并未真正落地生效,部分地区教育行政部门对科普活动持可有可无态度,仅机械地转发文件而没有具体举措,导致超8 成教师缺乏积极性,活动停留在纸上谈兵阶段。

根源之二在于缺乏實践场域 主办单位各自掌握丰富的科学教育资源,但约7 成的教师和3 成的学生找不到开展科学调查和实践体验的场所,说明实施过程存在协同脱节问题,未能整合优质资源真正向学校和师生开放;学校也未能因地制宜挖掘和开放自身资源,导致组织活动耗时费力,疲于应付,严重偏离目标。

根源之三在于缺乏专业师资 超半数的指导教师为兼职科学教师,由于专业不对口、自身科学素养不高且缺乏科学知识积累、科学探究和科学教学经历,导致活动缺乏专业有效的指导,流于形式而达不到培养青少年科学素养、提升科学素质和树立科学志向等目标,更无法算出“科学教育加法题”的正确答案。

对策建议

通过青少年科学调查体验活动激发青少年好奇心、想象力和探求欲,塑造科学思维,提升科学素养,树立科学志向,达到培育具备科学家潜质、愿意献身科研事业的青少年群体需要树立大科学观,依托载体,多方协同,在校内外课程融合、科教资源共享和科技辅导员培训等方面下功夫。

1. 与综合实践活动课程融合,形式上保障政策直达教育实体

从内容层面看,综合实践活动课程是义务教育阶段必修课程,通过探究、服务、制作、体验等活动形式,引导学生解决实际问题,培养和提高综合素养;而青少年科学调查体验活动面向小学高年级至初中学段青少年,通过基础性的科学调查和实验培养青少年对科学的好奇心、想象力和探求欲,并运用跨学科知识和科学方法得出或验证科学结论,提高科学探究能力。青少年科学调查体验活动的4 大领域17 项子活动可与综合实践活动中152 个小主题整合,设计出极具科学探究价值的综合实践活动。

从目标层面看,《中小学综合实践活动课程指导纲要》总目标设置为“学生能从个体生活、社会生活及与大自然的接触中获得丰富的实践经验,形成并逐步提升对自然、社会和自我之内在联系的整体认识,具有价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力”[3]。科学调查体验活动旨在激发青少年科学兴趣,培养科学思维和探究实践能力,初步掌握科学思想和方法,树立科学志向。综合实践活动所涵盖的内容更广泛、达成目标更多元,科学调查体验活动可以作为综合实践活动中指向科学素养、体现科学本质和强调育人价值的特定活动。

从实施要素看,科学调查体验活动包含发现问题、调查研究、合作解决问题、提交成果报告4 个要素,综合实践活动中恰好有与之对应的主题确定课、主题分解课、活动策划课、方法指导课、阶段交流课和总结汇报课6 种基础课型,为科学调查体验活动提供无缝对接的精准指导。科学调查体验活动手册和指南是成体系、分阶段的科学教育教材,主题科学实验包是开展项目式学习、研究性学习的教具和学具,培养青少年用科学方法解决实际问题。二者融合特征明显且能相互促进,中小学可以把科学调查体验活动作为相关学段综合实践活动课程的教学资源和实践手段,而且不耗费师生额外的时间、精力,一举两得。

2. 与场域共建,根本上保证科学思维和探究实践能力培养

让每个青少年真正参与并体验科学调查研究,在进行科学调查体验的全过程中像科学家一样思考问题成为调查体验活动实施的核心。科学调查体验活动各级主办单位要全面开放各类实践场地,集成高校、科研机构、教研部门、科普场馆、科普教育基地、科学家精神教育基地、研学实践教育基地、少先队校外实践教育营地、青少年宫、科技领军企业与中小学协同推进培养具备科学家潜质的青少年群体,提升青少年整体科学素质。

学校更要跳出传统上课模式,搭上科学调查体验活动的顺风车,把科学课、班队课、综合实践活动课等开设在科普场馆、实验室、少年宫甚至田间地头,或依托四点半课堂、课后服务,把全社会的优质科教资源引入校内,实现多方联动、资源共通、互惠共享的科普教育模式。

3. 与教师共育,源头上提升青少年科学素养

青少年科技辅导员的科学素质和跨学科教学能力直接决定了科学调查体验活动的开展质量和青少年科学素养培养的高度。组织单位要把握科技辅导员科学素养、科研能力和跨学科教学能力等关键要素,在师资培训上遵循学科交叉融合规律,强化合作意识,把科技辅导员置身于真实的科研环境中培养专业素质和创新能力。

构建激励机制,联合人力资源和社会保障部门构建能及时兑现的有效和长效机制,为激励以青年科技辅导员为主体的高素质师资队伍提供内生动力。建立评价体系,要考虑参与度、获奖数、工作量等硬指标,还要从学生项目式学习能力、科学探究能力、技术与工程实践能力、创新解决实际问题能力,以及科技辅导员科研能力、跨学科教学能力等软实力考量科学调查体验活动的开展质量和取得的效果,并纳入学校考核、教师职称评聘、学生评价等考核内容,以赛代训,以评促效,突出启发式“教”和项目式“学”,挖掘和激发科技辅导员的科研能力,助力构建培训、教研、科研、教学为一体的协同育人链,达成師生共育的目标。

经典案例

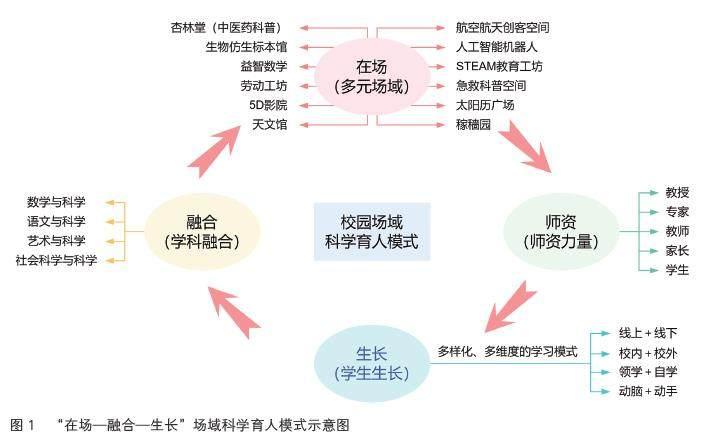

闽江师范学院高等专科学校附属实验小学以提升学生科学素养为导向,探索大科学植根于大场域的科学育人模式,开创“在场—融合—生长”场域科学课程体系(图1)。

构建大场域 打造生物仿生标本馆、5D 影院、太阳历广场、航空航天创客空间、STEAM 教育工坊等20 余个独特、多元的校园场域,场馆设计融合了教育与互动性,有利于激发学生的科学兴趣和参与热情,为学生提供结合理论与实践、知识与体验融合的全方位科学学习环境,让学生成长为全面发展的个体。该校科学组带领学生基于太阳历广场的日晷和圭表等特定场域和标志,完成了关于节气探究的科学调查体验活动主题“太阳历广场科学活动报告”,被评为福建省青少年科学调查体验活动优秀教师报告。

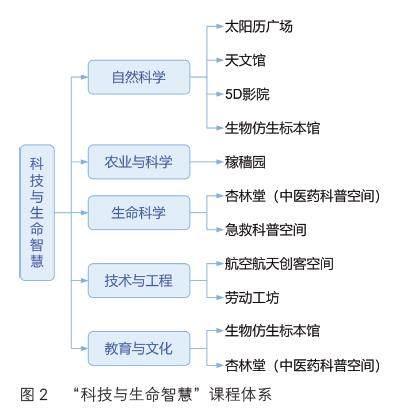

尝试大融合 依托功能齐全的校园特色场域,形成“科技与生命智慧”课程体系(图2),例如基于太阳历广场研发的太阳历课程,通过实地观测记录日晷影长(数学)、模型建构和原理探究(科学)、应用制作日晷小模型(科学调查体验活动节气日记主题资源包)、校园文化宣传(语文、英语、美术)等多维设计,让学生从感性层面认识到古人对行星运转探究的漫长过程,也从理性层面探究了科学原理,并通过设计制作日晷模型达到成果输出、提升科学素养的目的,成功把义务教育课程、科学实践活动和STEAM 教育教学有机融合在一起。

培养大先生 依托科协系统发掘科学家资源,创造学生与科学家面对面的机会,弘扬和培育科学家精神;通过各类培训提升科学教师的跨学科教学水平和科学素养;发挥高新区地域优势,借助周边综合性高校和科技领军企业优质科普资源,为师生提供真实科研环境下的科学探究平台和丰富多元的科学学习体验。近年来,3 人次获得国家级奖励,20 人次获福建省级奖励,11 人次获福州市级奖励,取得了丰硕的活动成果。

结语

开展青少年科学调查体验活动的最终目的在于提升青少年科学素质,如何利用好这项科普活动,在活动开展过程中弘扬科学精神、传播科学知识、培养科学思维、掌握科学方法,作为组织者需要从长计议“做好这道加法题”,本着为青少年、青少年科技辅导员和青少年科技教育事业服务的初心,战胜困难,发挥优势,协同创新,在八闽大地上广泛播撒科学的种子,让科学之树扎根在祖国的东南方。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见.https://w w w . g o v . c n / z h e n g c e / z h e n g c e k u / 2 0 2 3 0 5 /content_6883615.htm.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版).北京师范大学出版社,2022.[3] 中华人民共和国教育部.中小学综合实践活动课程指导纲要.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201710/t20171017_316616.html.