生态千岛 行探家乡

2024-06-07洪建军

洪建军

活动背景

以千岛湖雾霾事件为载体,以小金川区块为样本,以考察、调查、评估、设计、实验为主要方法,融合地理、生物、物理、化学、数学、通用技术等学科知识,创设真实践、真学习、真探究学习环境,从家国情怀核心价值出发,培养学生科学探究的必备品格和学以致用的关键能力。

活动目标

通过要点理解、典型调查、方案设计、实地考察、定量评估、访谈与问卷调研、图例分析、数据分析等科学研究方法,培养学生的综合意识、科学思维、数理方法、工程策略、人文情怀、创意物化等综合实践活动素养。

建立雾霾控制与垂直植物带的有机联系,培养学生的科学思维,培养要素关联的科学探究能力。通过跨学科项目式实践学习,提高学生学科知识的融合能力、解决问题的整合能力,以及科学素养和工匠精神。

培养学生人际沟通、同伴协助、合作学习等能力;培养学生保护环境的人文意识、文化自觉和文明素养。

活动条件

活动对象与组织形式

对象:高中研究性学习跨班组合。

形式:分任务、子课题小组合作。导师分组:项目管理组、项目策划组、课程设计组、学科专家组、实践指导组、评估专家组、外聘专家组等。

学生分组:车流监测组、植被考察组、建模分析组、方案设计组、网络管理组、时间管理组、数据管理组、外联组、后勤组、信息发布组等。

研究理论与方法学习

以杭州出版社出版的自编教材《研究性学习活动之旅》为基础,结合浙江省综合实践教研网,选取合适的科学考察、科学探究、综合实践、生物地理学科等课程资源,通过线上线下融合学习的方式自主学习网络检索、环保调研、实地考察、科学监测、方案设计等科学研究与综合实践的理论与方法。

样本选取与资源创建

通过调查、访谈、资料收集等方法选取合适的样本基地,与环保局、科技局、研究机构合作,获取专业人士和专业机构的广泛支持,提高实践的有效性、科学性、专业性。在“之江汇”网络空间建立学生综合实践学习过程档案、展评空间和交流通道。

活动内容

文献检索杭州市区和千岛湖空气质量状况,对PM2.5 主要污染物及指标进行比较研究;通过地形考察,对龙川湾区域样本点雾霾成因进行建模分析。

对龙川湾山体垂直植物带的植被品类、空气净化能力进行调查分析,探寻龙川湾景区垂直植物带对空气质量的改善作用。

综合考察千岛湖土特产的垂直分布情况,以整个千岛湖的植物垂直分布为研究对象,提出构建垂直植物带控制雾霾、改善空气质量的构想。

设计垂直植物带改善雾霾的解决方案,通过专家评估、网络展评、初步实施进行评价、实践、优化与推广。

梳理活动过程,形成活动案例和经验,推广到“生态千岛,行探家乡”其他千岛湖民生工程研究性学习大项目中。

活动过程及案例导引

杭州市区与千岛湖空气质量对比分析

检索网络和图书资料,比较杭州市区与千岛湖城区的空气质量情况;自主设计空气质量数据分析表,明确影响城市空气质量因子;对收集到的数据进行影响因子建模分析,可视平滑处理获得直观研究图例;通过数据分析,明确样本价值、研究方向、基本方法等;承担阶段活动的核心小组在之江汇研究性学习空间发布研究过程和成果资料,接收各小组、导师团及网络评议,提出改进方案。

千岛湖龙川湾小金川区域雾霾成因分析。

实地考察样本区块地理状况,明确样本区块地形地貌特征;小组合作完成PM2.5、雾霾与空气质量研究,探究可能导致雾霾形成的环境、生态、人文等因子;小金川雾霾监测点数据收集与分析,明确雾霾发生的特点与规律,结合各小组观测数据分析可能的影响因子;访问地理专家、气象专家、环境专家,学习雾霾及其成因的基础知识,结合考察小组对地形地貌的实际勘察,分析小金川地形与雾霾的关系;承担阶段活动的核心小组,在“之江汇”研究性学习空间发布研究过程和成果资料,接收各小组、导师团及网络评议,提出改进措施。

案例导引: 分析发现, 在小金川发生雾霾或者雾霾比例高的月份,千岛湖城区和红叶湾景区雾霾出现率明显低于小金川区块。在实地考察中学生发现,小金川雾霾点处于三面环山的藏风地形,不利于各种大气污染物的扩散。从图1 可以看出,经过一侧牧心谷等山体,山背面的红叶湾空气质量明显提升。

千岛湖全湖区垂直植物帶分布调查分析

通过图形与数据建模, 分析雾霾成因及其与地形、地貌、气温、交通等地理因子的关系;调查本地区植物垂直分布情况,制作植物垂直分布图谱;聚焦垂直植物带,将视野扩展到整个千岛湖区域,以整个千岛湖为研究对象,分析湖区植物垂直分布对空气质量的作用;进行文献检索分析,从植物对大气环境作用角度收集资料,进行垂直植物带改善PM2.5 可行性分析;研究不同植物的除霾效率,为城市垂直绿化除霾方案设计积累资料;承担阶段活动的核心小组,在“之江汇”研究性学习空间发布研究过程和成果资料,接收各小组、导师团及网络评议,提出改进措施。

案例导引:分组对千岛湖城区与乡村的空气污染情况进行普查,对各地山势、山形及植物垂直分布(以当地知名土特产为代表)进行调查,制作千岛湖植物垂直分布图谱。

构建垂直植物带,设计改善雾霾方案

设计构建城市立体植物带、网,改善雾霾的方案;整理数据,撰写反思与感想,提高研究效果;整理成果,撰写研究报告。完成查新报告,申报省(市)级青少年科技创新大赛;参加现场答辩,提高课题质量;承担阶段活动的核心小组,在“之江汇”研究性学习空间发布研究过程和成果资料,接收各小组、导师团及网络评议,提出改进措施。

多种途径进行方案实践与优化

在方案优化过程中增加专家评估和专家咨询环节,邀请林业、农业、科技、环保等部门专家,以及常驻千岛湖的浙江大学、浙江林业大学、浙江工业大学,以及研究机构、研究所的专家进行合理性、科学性评估和可行性考量。将方案推送给政府部门,进行反馈式再考察。

效果预期

提升学生综合实践活动素养

通过田野式大项目探究活动的实施,提高学生的问题意识、综合能力,培养综合实践跨学科学习方法、习惯、经验,提升学生的综合意识、科学思维、数理方法、工程策略、人文情怀、创意物化等方面的核心素养。

提升教师项目设计和实施能力

以《小金川雾霾成因与千岛湖垂直植物带构建》项目实施为范例,形成综合实践大项目研学的基本操作范式。通过实践、小结、分析、研究形成项目分类标准和分步设计经验,构建课程、平台、资源,提升教师综合实践活动设计和实施能力。

形成更多系列化学习实践新项目

通过项目实践,拓展更多学科,指向更丰富的研究领域,适应更多的教学场景和教改模式,形成更多综合实践项目,满足更多个性化成长需求。比如千岛湖小溪野生鱼资源保护调查、千岛湖新农村建设调查研究、千岛湖非遗调研等内容。

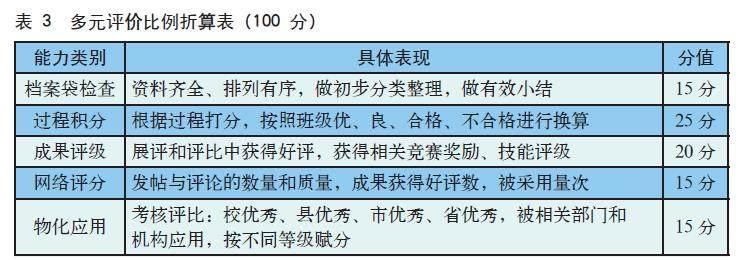

评价设定

建立实践过程记录电子档案袋,应用课本笔记空间记录学习过程,在学校综合实践内网平台和“之江汇”研究性学习资源空间和社区进行网络点评等动态跟随评价。设计阶段成果和终期成果定量静态评价。评价量表详见表1—表3。

该项目获得第37 届全国青少年科技创新大赛科技辅导员科技教育创新成果一等奖