用人工智能设计“剧本杀”

2024-06-07李洁琼朱晓晴

李洁琼 朱晓晴

选题背景

课程背景

2023 年10 月18 日,习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中提出《全球人工智能治理倡议》。《倡议》指出人工智能是人类发展新领域。同年,生成式人工智能技术(AIGC)工具的涌现极大地提升了人类的生产和创造效率。在这样一个科学技术快速更迭的新时代,学习如何与人工智能协作共创将成为学生必备的关键技能,跨学科教育成为培养学生全面技能的重要途径。本课程正是基于这一理念设计的,它不仅涵盖了人工智能技术的应用,更通过结合艺术创作与文学素养,为学生提供了一个学习通过技术创新解决实际生活问题的机会。这种跨学科的学习模式能够帮助学生建立更贴近真实生活的多元知识体系,提高他们的创新思维和实际问题解决能力。

此外,考虑到当代中学生在迅速获取知识的同时面临的心理和情感挑战,本课程还融入了心理疗愈元素,旨在通过艺术和文学创作的方式,帮助学生理解和应对这些挑战。通过这门融合了技术、艺术和人文社会科学的跨学科课程,我们希望培养出不仅技术娴熟,同时具备人文关怀和艺术感知力的全面发展的学生。

在设计这门融合了技术、艺术和文学的跨学科课程时,双师模式的引入也对课程设计和实施起到了重要作用。技术教师擅长引导学生理解和应用人工智能等前沿科技,而艺术教师则能够带领学生深入探索艺术创作的魅力,两位教师共同构建了这门课程的核心框架。这种双师合作不仅能够确保学生在技术与艺术两个领域都能得到专业的指导,还能促进学科间的知识融合,激发学生的跨学科创新能力。

学情背景

本项目于国际学校高中跨年级选修课实施,学生已具备基本的故事书写能力和排版设计的技术基础知识,同时也有一定的团队合作和项目式学习经验。因为本项目不需要学生有编程基础,很适合对计算机有畏难情绪或者未来专业方向不打算走理工路线的学生,帮助他们看到科技与文学、艺术结合的力量,培养用科技产品进行艺术创作的兴趣。

课程设计

教学目标

引导学生了解人工智能的基本概念及其对艺术领域的影响,学习生成式人工智能工具在文本和画面创作中的使用方法,并综合运用工具完成复杂任务——全套“剧本杀”创作。在艺术设计方面,人工智能工具可以帮助学生展开想象、大量创作图像、不断提升审美能力、快速体验艺术创作全流程。在心灵层面,学生可以通过角色扮演和故事创作提高情感智力,增强团队合作能力,实现自我探索与表达,增强自我认同感。

教学内容

学生以小组为单位,学习合理使用生成式人工智能工具进行文本和图像创作,进行项目式学习,设计校园心理疗愈类“剧本杀”。基于设计思维,学生以真实生活场景为基础,以目标用户需求为出发點,分析校园问题,并用创新技术和游戏化情景解决问题。

大单元任务安排

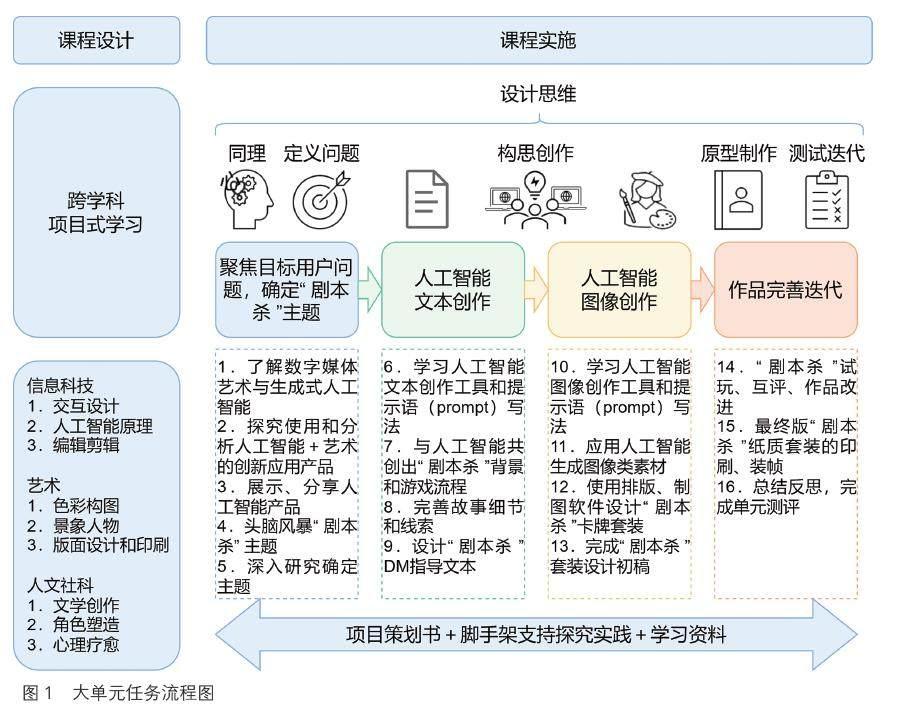

本单元基于设计思维的基本框架,共分为4 个核心主题,内容环环相扣,层层递进。任务安排见图1。

教学准备

教师人员安排:1 位计算机学科教师、1位艺术学科教师

硬件准备:每位学生1 台联网电脑

授课交互工具:Macbook、PPT、Padlet、人工智能“剧本杀”项目策划书

学生项目使用工具:商量SenseChat、秒画SenseMirage、Word、PPT

教室布局:小组讨论式布局

教学实施

下方挑选了本课程中着重体现跨学科项目式学习的几个任务设计,供讨论交流。

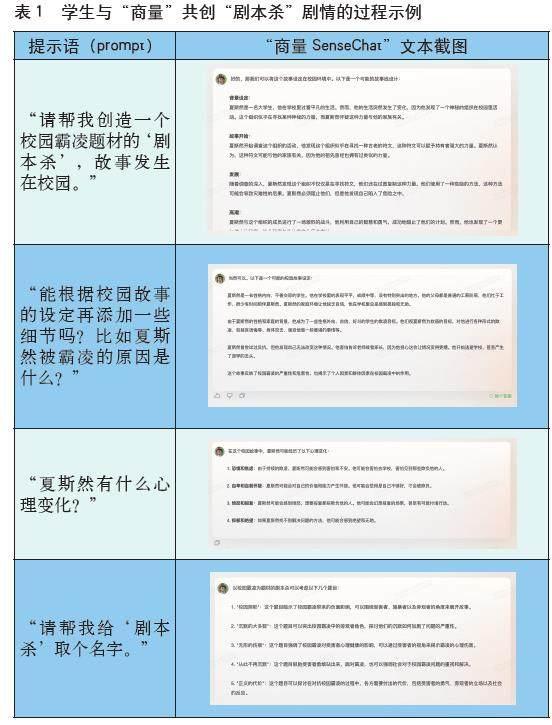

人工智能文本创作

通过任务1—5,学生以3 人小组为单位初步确立“剧本杀”的立意与内容,并使用“商量SenseChat”尝试与人工智能共创“剧本杀”大纲,探索与人工智能对话的基础技巧。教师将深化教学内容,帮助学生掌握更为高级的人工智能文本创作技巧。

为了让学生更深入地理解人工智能文本创作原理和背后的技术,信息科技教师将向学生简介自然语言处理(NLP)的基本概念,这是人工智能领域的一个关键分支,专注于让机器理解和生成人类语言。学生会了解到当下最流行的大语言模型如何通过分析大量文本数据学习语言规律,从而产生流畅自然的文本。相比之下,传统的“词袋”模型虽简单,但无法捕捉语言的复杂结构。随后,学生将在教师的引导下,深入剖析剧本的各个方面,如角色深度和情节转折,以打磨出连贯且引人入胜的剧本。对于进展较快的小组,还可以通过角色扮演活动加深对剧本人物和情节的理解。

设计意图:这一步骤不仅教会学生如何技术性地与人工智能工具互动,用人工智能工具创作文本(表1,包括掌握编写有效提示语(prompt)的技巧,以及如何与人工智能工具合作生成有创意的故事内容);还激发学生的创意思维,鼓励学生通过技术手段表达个人观点和故事。这对于提高学生的文学创作能力、理解人工智能技术的潜能,以及培养未来所需的跨学科技能都具有重要意义。学生也能够对自然语言处理技术有基本的了解,增加他们对人工智能技术原理和应用的认识。这样的教学内容既能够激发学生的创意思维,也能够增强他们的技术素养,为他们未来在各个领域的学习和发展奠定坚实的基础。

人工智能图像创作

在人工智能图像创作的教学环节中,艺术教师带领学生深入探索了不同艺术风格、色彩应用和构图方法,旨在提升学生使用图像生成工具的技能。通过学习如孟菲斯风、赛博朋克风、古典中国风等多样的设计风格及其在故事叙述中的作用,学生学会了如何根据“剧本杀”的主题和氛围选择合适的艺术风格。色彩理论和构图技巧的学习进一步使学生能够通过精心的色彩搭配和元素布局增强作品的情感表达和视觉冲击力,更有效地吸引和引导观众的注意力。

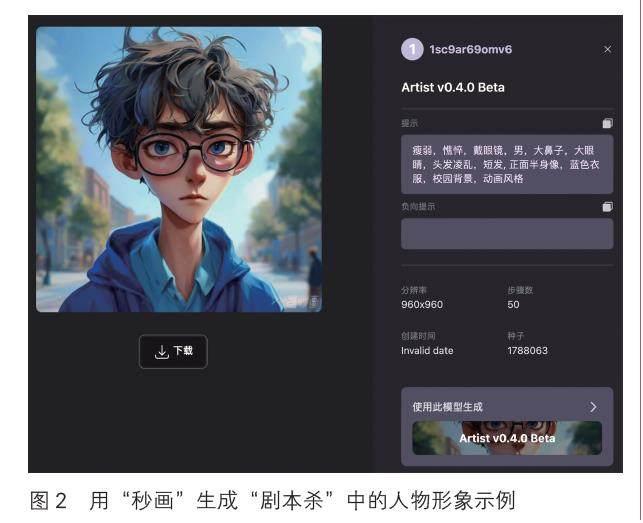

与此同时,信息科学教师向学生解释了人工智能图像生成背后的技术原理,如深度学习和神经网络是如何处理文本信息并生成相应的图像的,这帮助学生理解了如何将剧本中的文本描述转换为具体的视觉图像。学生通过提供详细的描述,生成与剧本情节和人物性格紧密相关的图像,确保每个细节都能准确反映故事中的角色和情境(图2)。通过将人工智能生成的图像与剧本文本紧密结合,学生创造了一个既丰富又具吸引力的故事世界,大大增强了“剧本杀”的沉浸感和吸引力。

设计意图:让学生能够使用人工智能工具创造与剧本主题相关的图像,包括人物、场景和道具等,同时学习基本的艺术设计原则和图像创作技巧。通过结合文本与图像的创作,学生可以更全面地表达和展现其创意,使故事内容更加生动和吸引人。此外,这一过程也促进了学生的美术素养和审美能力的提升,同时让他们体会到技术与艺术结合的可能性和魅力。学生也体会到了生成式人工智能工具在支持艺术创作全流程实现方面的优势,如极高的效率和多样化的创作。

作品完善迭代

在此阶段,艺术教师和信息技术教师共同引导学生深入了解版式设计的基础,包括页面布局、插图选择及字体搭配等,以增强文本的可读性和艺术感。艺术教师注重培养学生对细节的关注,如角色卡和线索卡的精心设计,以及剧本手册的易用性,强调设计不仅是排列文字和图片,更是通过设计引导读者的阅读路径和情绪变化。同时,信息技术教师提供对Word 和图片剪辑工具的操作指导,帮助学生在排版和剪辑方面实现其设计理念。通过小组内部讨论和互评,学生在教师的专业指导下不断迭代和完善作品,最终创作出既美观又实用的“剧本杀”套装(图3)。

设计意图:通过这一阶段的学习,学生不仅能将自己的创意实现为具体的产品,还能够深刻理解迭代设计的过程和价值。这种以项目为中心的学习方式,不仅增强了学生的实践能力和创新意识,也提升了他们的团队合作和沟通能力,为他们将来的学习和职业生涯奠定坚实的基础。

反思与改进

课程总结

本课程通过聚焦目标用户问题确定剧本主题、人工智能文本创作、人工智能图像创作,以及作品完善与设计迭代4 个主要环节,系统地引导学生从零开始,逐步构建出一个完整的“剧本杀”项目。学生在教师的引导下,不仅学会了如何运用生成式人工智能工具生成文本和图像内容,还通过团队合作,将这些内容融合成为一套完整的“剧本杀”套装。

课程反思

人工智能与创作的平衡:教学过程中最大的挑战是如何帮助学生找到使用生成式人工智能工具与个人创作自由发挥之间的平衡。学生需要学会与人工智能工具进行有效的对话,不断优化和完善人工智能生成的内容,避免過度依赖人工智能生成的一次性内容,同时也不能完全依赖于传统的纯人力创作。

技能前置期待:本课程对学生在剧情设计、写作基础、平面设计能力及团队协作等方面有一定的前置期待。这对一些学生来说可能是一项挑战,尤其是在这些领域经验较少的学生。

优化方向

完整体验与反馈:在课程实施过程中,由于时间限制,学生没有足够的机会完整体验其他小组的初稿成果,这限制了他们从同伴那里学习和获得灵感的机会。因此,未来的课程安排中可以考虑适当增加时间,让学生有机会体验、反馈并改进彼此的作品。

技能培训加强:针对那些在文本创作、平面设计等方面经验不足的学生,可以在课程初期增加一些基础技能培训,以确保所有学生都能够跟上课程进度,并充分参与到项目制作中。

本门课程通过结合生成式人工智能工具的使用和团队协作项目,为学生提供了一个既具挑战又充满创意的学习平台。学生不仅提升了自己的艺术创作和文本生成能力,还增强了解决实际问题的能力和团队合作精神。通过进一步优化课程结构和内容,我们相信这门课程将能够为更多学生提供宝贵的学习经验,激发他们的创意潜力,并为他们未来的学习和职业生涯打下坚实的基础。