指向深度学习的高中物理体验式习题教学

2024-05-17周红娜

周红娜

【摘要】“活动与体验”是深度学习的特征之一,通过三个案例的分析,探讨体验式习题教学策略,让学生在活动与体验中尝试解决问题,以培养学生的建模能力,促进深度学习能力的发展.

【关键词】高中物理;深度学习;习题教学

1 引言

高中生学习物理的困难之一是不能很好地用所学物理知识去解决问题,这种困难在“真实问题情境”的问题解决中会被进一步放大,其根本原因在于学生不能理解问题情境,进而无法依据条件建立物理模型.在中学阶段,习题教学是培养学生问题解决能力的主要途径,然而传统高中物理习题教学以教师的讲授为主,学生在接受知识的过程中很少主动参与,这种教学模式对学生建模能力的培养不够充分.2014年9月,教育部基础教育课程教材发展中心正式实施“深度学习”教学改进项目研究工作,“深度学习”的特征之一是“活动与体验”.本文将通过三个案例探讨让学生在活动与体验中尝试解决问题,以培养学生建模能力,促进深度学习能力的发展.

2 设计演示实验将问题情境真实再现

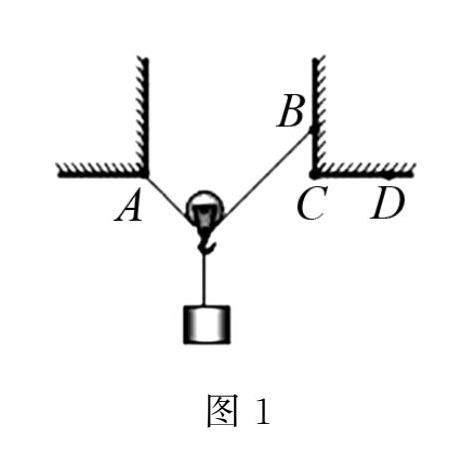

例1 如图1所示,将一根不可伸长、柔软的轻绳两端分别系于A,B两点上,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ1,绳子张力为F1;将绳子一端由B点移动至C点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ2,绳子张力为F2;再将绳子一端由C点移至D点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ3,绳子的张力为F3,不计摩擦,则( )

(A) θ1=θ2=θ3. (B)θ1<θ2<θ3.

(C)F1>F2>F3.(D)F1=F2<F3.

分析 本题解题思路是先由绳子端点的移动判断两段绳之间角度的变化,再进一步由平衡条件分析力的变化.学生很容易理解当绳子一端由C点移至D点时,两段绳子间的夹角增大;但很难接受当绳子一端由B点移至C点时,两段绳子间的夹角不变可以从数学的角度证明这一结论,其根本原因在于学生对这一情境缺乏必要的感性认识.

解决方案 为了解决这一问题,笔者设计了下面实验对案例1中的情境进行再现.如图2所示,将方木板用铁架台固定在竖直平面内,细绳一端系在木板的右上角,挂有重锤的动滑轮穿过细绳,用手拿住绳的另一端沿着木板的竖直边上下移动,让学生观察滑轮的移动情况,实验结果是滑轮会沿着右段绳所在的方向移动,但两段绳子间的夹角不变,为了易于观察,可提前在木板上沿着右段绳子的方向画一条直线.该装置还可以演示下面变式中问题的情境.

变式 如图3所示,若将绳子的P端沿着天花板往右缓慢移动,则两段绳子之间,尽管的夹角如何变化?(不考虑滑轮的摩擦力)

分析 缓慢移动绳子的P端,可认为整个过程系统处于平衡状态,故绳中拉力始终不变,由平衡条件及力的矢量叠加原理可知两段绳之间的夹角是不变的,学生对这一结论也很难理解.

解决方案 按图3安装好实验器材,如图4所示,缓慢移动绳子的P端,可以观察到M2缓慢上升,但两段绳子之间的夹角不变.

通过上面的演示实验,让学生直观地观察到问题的真实情境,将抽象问题可视化,学生会更容易理解和接受其原理,学生只有接受事实,才能彻底理解和解决问题.

3 设计学生体验突破情境难点

例2 如图5,某幼儿园要在空地上做一个滑梯,根据空地的大小,滑梯的水平跨度确定为6m.设计时,滑梯和儿童裤料之间的动摩擦因数取0.4,为使儿童在滑梯游戏时能从滑梯上滑下,滑梯至少要多高?

分析 本题是人教版高中物理教材(2019版)中的一道例题,这是一道真实情境问题,学生的困难在于难以理解“为使儿童在滑梯游戏时能从滑梯上滑下”与“滑梯至少要多高”之间的内在联系,从而无法建立模型解决问题.

解决方案 笔者在引导学生解决这一问题时,设计了以下体验活动.

活动一 如图6所示,让学生用手推水平桌面上的书本,不断增大推力,直至书本被推动,让学生总结书本被推动需要满足的条件.

活动二 如图7所示,将橡皮擦放在书本上,缓慢抬高书本一端,观察橡皮擦何时滑动,思考橡皮擦相对书本滑动的条件.

通过活动一让学生总结出书本滑动的条件是当静摩擦增大到最大静摩擦力时,通过活动二让学生感受到当书本一端不断被抬高时,斜面倾角增大,重力沿斜面的分力增大(相当于活动一中增加手对书本的推力),静摩擦力随之增大,同样当静摩擦增大到最大静摩擦力时橡皮擦开始滑动.然后将学生的体验直接迁移到例2中的情境中去,学生很容易就能突破该问题的难点.

4 仿真实验模拟问题情境

例3 台球是大家比较喜爱的一项运动.在光滑水平面上,小明利用一个白球A以初速度v0去撞击2020个一字排开的花球来模拟,如图8所示,已知球与球之间的碰撞为弹性正碰,白球质量是花球质量的2倍,则编号为1的花球的最终速度为多少。

(A)43v0. (B)23v0.

(C)13v0. (D)v0.

分析 本案例中的情境为多球碰撞问题,因花球紧挨在一起,当白球撞过来时,花球间如何碰撞是本题难点,学生的看法主要有两种:看法一认为可以把所有的花球看成一个整体进行分析,由碰撞规律可知,白球与花球碰撞后会反弹回去,花球作为一个整体运动起来;看法二认为白球先与2020号球碰撞,2020号球再与2019号球碰撞,以此类推.持有看法一和看法二的同学都有各自的困惑,持有看法一的同学不能确定紧挨在一起的花球是否可以看成紧密结合的一个整体,持有看法二的同学进一步分析可知,2020号球与2019号球碰撞后速度再次为零,而此前白球与2020号球碰撞后的速度为13v0,還会与2020号球发生第二次碰撞,紧接着2020号球与2019号球碰撞后速度又一次为零,此时还有剩余速度的白球会与2020号球发生第三次碰撞,如此循环下去,很显然这与实际情况不符.

解决方案 由于该问题情境是理想化情境,无法用真实实验进行探究,所以笔者利用“物理仿真实验室”计算机软件进行三次不同的情境模拟.

模拟1 将花球紧密接触在一起,让白球去撞击花球,实验现象为花球作为一个整体运动起来,白球反弹回去,如图9所示.

模拟2 使花球间有非常小的间隙,让白球去撞击花球,实验现象为花球同时散开,最右边的花球速度最大,最左边的花球速度几乎为零,白球速度为零,如图10所示.

图10

模拟3 将花球间有较明显的间隙,让白球去撞击花球,实验现象与持有看法二的同学分析的结果一样,花球与白球多次碰撞,直至速度为零,而每当花球与白球碰撞一次,白球就将速度依次传递给最右边的小球(质量相等小球弹性碰撞的结论).

模拟3实验结果说明模拟2中之所以没有看到花球与白球多次碰撞是因为白球间间隙太小,多次碰撞时间极短,因而表现出来的便是模拟2中一次碰撞全部散开的实验结果.

通过以上模拟实验可知,看法一和看法二均正确,问题的关键在于2020个一字排开的花球之间到底有无间隙.从题目的语言描述及实际情况,笔者支持看法二.

5 结语

以上三个案例分别通过演示实验、学生体验、仿真实验的手段让学生身临其境地理解问题情境,以帮助学生破除物理情境与物理模型之间的壁垒,为问题的解决搭好脚手架,同时让学生感受到物理离生活很近.总而言之,无论是从学生问题解决能力的培养上,还是从学科育人的价值上来看,体验式习题教学都是有效的路径之一.

参考文献:

[1]陈志慧.高中物理课堂情境体验教学研究[J].数理化解题研究,2020(24):57-58.

[2]龚晴.核心素养视野下高中物理体验式教学的研究[D].扬州:扬州大学,2021.

[3]张彬.高中物理“体验式”教学模式的研究[D].上海:华东师范大学,2020.

[4]严云佳.基于学生体验的高中物理习题课有效性初探[J].湖南中学物理,2012,27(09):14-17.

[5]沈亮.高中物理教学体验式情境的创设研究[J].中学物理,2013,31(21):28-29.