古琴与梵呗的对话:成公亮与琼英卓玛对《大悲咒》的当代演绎

2024-04-18张婉晴西藏大学艺术学院西藏拉萨850000

张婉晴 (西藏大学 艺术学院,西藏 拉萨 850000)

梵呗和古琴分别是藏传佛教代表性音乐和汉族传统音乐代表性乐器之一,具有深厚的历史文化底蕴。近年来,随着文化多样性的提倡和跨文化交流的深入,音乐文化的融合逐渐成为研究热点。这种交融不仅有助于各种音乐文化的互相了解和传播,也为音乐创作带来了无限可能。本文以成公亮与琼英卓玛演绎的《大悲咒》梵唱为例,深入探讨梵呗与古琴在音乐文化交融背景下的融合现象。

一、成公亮与琼英卓玛演绎的《大悲咒》

《大悲咒》源于佛教经典《大悲心陀罗尼经》,其音乐伴随着佛教文化的传播与发展在中国及世界各地流传了千余年,是佛教代表性梵呗音乐之一。进入中国之后,为了能在广袤的中国大地上传播且站稳脚跟,《大悲咒》的“本土化”就显得格外重要。其“本土化”不仅体现在梵语经文的汉译上,还体现在唱诵经文的曲调上。在传统《大悲咒》基础上,古琴演奏家成公亮与琼英卓玛对该作品进行重新演绎,于2011年在上海音乐学院举办的“心与灵——梵呗与古琴音乐会”首演。整个作品在演奏形式、音乐元素及结构布局等内容上进行演绎,使始终寄于佛教仪式音乐的“梵呗”,走出宗教圣地,走向世俗音乐舞台,进入大众视野。其音乐呈现的表现特点有两个。

第一个表现特点是《大悲咒》音乐从古典走向了现代。传统《大悲咒》是佛教仪式音乐的一种。唱诵歌词内容载于《开元释教录》(730)的“伽梵达摩”经本,是以清净的音声歌咏赞叹佛法的巍巍功德。早先,传统《大悲咒》音乐主要随佛事活动在寺庙流传,是僧人进行修行和传教的重要工具。其特点是具有特定的曲调、韵律和唱腔,有传达教义和净化心灵的作用。成公亮和琼英卓玛演绎的《大悲咒》,在音乐形式上保留了佛教音乐的朴素与纯真,创新之处是加入了古琴这一古老的民族乐器,整体呈现多元化的格局。《大悲咒》这首经典佛教仪式音乐加入新的音乐形式之后,在新时代的演绎中焕发了新的生机。这种演绎推进了梵唱和古琴之间的距离,使二者在当代社会中拥有了更广泛的传播途径和更深刻的影响力,是将两种艺术形式进行推广和普及的有效途径。《大悲咒》音乐的多元融合趋势,为佛教文化与当地文化之间的相互对话搭建了新的交流平台,有助于促进不同文化之间的理解和包容,也赋予了《大悲咒》新的时代风貌。

第二个表现特点是《大悲咒》音乐由之前单一元素的仪式音声变成融合多个音乐元素的舞台作品。梵呗是佛祖释迦牟尼在印度创立释迦牟尼佛教时以“清净和雅”的“吹唱”来演说经法时所使用的音乐[1]中的一个类别,所以,按照禅门礼仪,早期梵呗在佛教仪式中不能使用具有实际音高的乐器,仅能用禅门法器来进行伴奏。这种严格的规定使梵呗音乐的演绎仅存于寺庙中,虽极大程度保留了其作为少数民族音乐的原生态风格,但限制了后续的多元融合发展。除此之外,梵呗《大悲咒》音乐常常是以单独的咏唱形式出现,或是作为特定仪式的组成部分,如祈愿、忏悔等。时代的急速推进,使得梵呗等冷门少数民族音乐形式正在经受强烈冲击,并慢慢流失于现代化与信息化时代的洪流中。在成公亮与琼英卓玛的演绎下,《大悲咒》音乐走出了梵呗的范畴,与古琴音乐相互融合。琼英卓玛的梵唱走出寺庙,走出被禁锢的藩篱,运用多元的音乐形式,使得《大悲咒》的音乐曲调、唱腔和表演方式都受到不同民族音乐的影响。两种音乐形式交互碰撞,成为梵呗在当代“可持续”发展道路上的一大创举。

成公亮与琼英卓玛演绎《大悲咒》,展现了民族音乐现象中一个动态的系统化过程。学者伍国栋将民族音乐现象的动态过程概括为:环境素材→群体创作→乐种作品→传播交流→接受理解→功能效用,共6个环节,传播交流是其中一个重要环节。而早期原始少数民族音乐文化呈现出一种封闭性。伍国栋将这种“封闭性”描述为“在一定的时间内和条件下,不依赖于外界的影响而具有稳定的生存能力的一种文化系统”。[2]但就民族音乐文化现象来说,传播交流是长久地、更好地保存和继承民族音乐文化的重要途径,更是制定相应的民族音乐文化发展战略方针的前提。

《大悲咒》在当代的演绎,表现出我国少数民族音乐的包容性。梵呗与古琴之所以能够成功融合,一方面得益于全球化背景下音乐文化交流的加强,使得不同音乐体系之间的相互理解和接纳成为可能;另一方面也归功于两位音乐家的卓越技艺和对音乐创作的执着追求。从根本上说,古琴与梵呗“结合”是两种音乐形式的相互契合,而“结合”的结果则是二者的互相成就。这种融合不仅为民族音乐的发展注入了新的活力,也为佛教音乐的传承提供了新的思路。从更长远来看,各民族音乐文化之间的交往、交流、交融必是大势所趋,最终会形成多元音乐文化并存的和谐格局。

二、当代演绎下《大悲咒》的音乐形态分析

成公亮与琼英卓玛演绎的《大悲咒》是完全脱胎于寺庙法事音乐中传统诵经演唱的梵白和低声唱念而进行的新的音乐诠释。

(一)音乐构成方式分析

成公亮与琼英卓玛演绎的《大悲咒》,共分为9段。起调与收束调式均为F调,无明显调式变化。在创作上,没有完全继承“泛起泛终”或“散起泛终”的传统格式,而是创新性地以“按终”的格式收束,在余韵中给人以遐想空间,意境深远。曲末调式暂时游离,音乐加入半音,主题音调具有浓郁的异域风格特色,音乐形象令人耳目一新。

全曲采用借正调定弦、以三弦为宫的定弦方式。引子由古琴散起,语气自由且绵长。入拍之后古琴节奏固定,以二拍子进行,同时引入主题。此次演绎的曲谱是成公亮根据琼英卓玛梵唱《大悲咒》记谱并改编而成的,原谱入拍后第一段共6句,但在实际演奏中成公亮将第二句作了反复处理,扩充成并列句。在最后一句中,成公亮反复操弄四遍,即在七徽、九徽处反复两遍后,在高八度的四徽与五徽处复弄一遍,最后第四遍收束在原徽位七徽、九徽处,并做渐慢处理,从而将音乐气口传递给梵唱部分。因此,入拍后古琴的第一段音乐为10句结构。这样的安排更加严谨地契合民族音乐中起、承、转、合的逻辑性布局。此后古琴音乐素材从该乐段中抽取乐思,成公亮配合人声完成整个音乐作品《大悲咒》的演绎。琼英卓玛的梵唱部分,以传统寺院版《大悲咒》为基调,声音缓慢、悠扬、低沉,韵味十足,意味深长。根据梵文的经文格律,每句音节的顿诵经调多为偶数,具有统一的音节律动,音节顿挫鲜明。旋律用音少,曲调起伏较小,多为二度、三度进行。高潮部分的音乐结构对称工整,由上下两乐句构成一组,不断重复,直至整段诵唱完毕。其音乐表现形态特点如下。

1.音乐结构布局的渐层发展

成公亮非常强调作品的段落性以及音乐结构的渐层发展,即将单一的佛曲唱诵发展成复合的曲体结构。具体来说,此次演绎整体上以古琴作为桥梁,而梵呗则被镶嵌到传统古琴曲式结构中,最终形成完整的、与古琴音乐融为一体的“散—慢—中—散—慢—中—快—散”的多层形态音乐。在音乐结构上共分为三大层次。

第一层次为序奏部分,整体呈现为“散—慢—中”结构。首先,乐曲由纯器乐形式的古琴演奏构成,后面便引出主旋律乐思。成公亮操缦时,虽然每句句末都有长音的出现,似有结束之感,但整体呈现出音韵之连贯,气息之悠长。到了结束部,操缦速度变得更缓,为引出人声梵唱留出了时间上的准备与空间上的遐想。接着,声乐(人声梵唱)和器乐(古琴、鼓)两种音乐形式以相互穿插的形式同时进行,并以人声为主,器乐为辅,两者间既密切联系,又相互独立。在音乐发展中,二者旋律方向并非完全一样。成公亮在回忆与琼英卓玛的合作时谈道,古琴不是给人声做伴奏,而是用复调的手法跟梵唱对话;二者说的不是一样的“话”,但却能十分契合地融合在一起进行音乐上的交流。除了古琴与梵唱,现场还有鼓的参与,鼓演奏者采用轻声敲击的方式,既不使鼓声盖住人声与乐器的表达,又以低声来烘托整体氛围,从而塑造出寺院音乐的严肃与庄重。

第二层次延续第一层次的音乐结构,仍然由古琴演奏起始旋律,并引入梵唱旋律的主题乐思。但是第二层次的主旋律却由箫这一乐器来完成,强化主题旋律的同时,又拓宽了音乐层次。

第三层次则为整部作品的高潮部分,结构为“快—散”。在音乐表达上,整体速度逐渐增快,音乐氛围呈现活泼之势,与前面的庄重之感形成鲜明对比。古琴演绎的音型也是《大悲咒》中的元素,多用切分节奏,与鼓配合,表现出具有舞蹈性的跳跃的动感特征,形成传统寺院诵经音乐中少有的欢快特点,为寺院声乐诵唱增添了丰富的层次感。

整体观之,这三个音乐活动层次存在着有机的内在联系,形成“内层—中层—外围”三层逐渐扩展的有序整体。第一层次为主体部分,酝酿气氛的同时突出佛教音乐庄严与严肃的特性。第二层次作为承接,保留序奏部分的主旋律,仅有人声换乐器(箫)的音色变化,第三层次即结尾部分构成主题音乐的高潮。原本单一、短小的寺院梵唱通过音乐的渐层变化,由内逐渐向外扩展,形成一个元素丰富、结构大而完整的音乐形式,在音乐情绪上由肃穆、庄严逐渐过渡到活泼、明快。

2.多声部织体与多元素糅合变奏

成公亮是作曲出身,有着高层次的审美追求,这使他在《大悲咒》这首作品的整体把握上有着较高的基点和广阔的视野。在古琴与梵呗对话的过程中,他运用了多声部复调式编配。即运用三声部对比复调的曲式结构,在遵循一定章法的同时,紧密联系并显现传统乐器素材与人声的交织,使其不仅有新意,还具备一定的音乐内涵。

在《大悲咒》的音乐表达中,第一层次中“散起”后的部分就是运用了三声部对比复调的手法。其中梵唱充当了主体地位,将佛乐的风格凸显出来;鼓的低音缓慢而松弛,具有平和意味的同时还有托底的效果;古琴则是用一个富有个性的主题与梵呗旋律形成对比。这三者的结合构成了三声部对比复调织体。在音乐发展过程中,梵呗对主题进行陈述,古琴则是运用梵呗陈述主题的材料织体进行描绘,较多运用散按结合的演奏方式,在梵唱音与音的间隔中,穿插大量的小三度和大二度音程,凸显饱满的音响效果。同时,古琴声部在最合适的中低音部分的下准音区演奏与梵唱不冲突的副旋律,两条旋律发挥各自的音乐表现力,并与点缀似的鼓声一起,三种元素相互交织,如同在对话,深刻地展现出了肃穆与庄重的佛乐主题。

在三声部复调中,成公亮运用“对比复调”的作曲技巧来发展音乐,织体的构成类似于作曲家勃拉姆斯音乐语言机制中的独特技法“发展性变奏”。琼英卓玛的演绎依托于传统《大悲咒》音乐基调,除了在自身的发声原理、腔韵变化上做出凸显个人风格以及佛乐风格的音乐表达外,基本音乐素材没有做太大改变。所以,古琴以及其他乐器对音乐素材的取舍就显得格外重要。一般意义上的“织体”风格,是主调式旋律与复调式旋律的对位,在《大悲咒》中,成公亮的演绎素材并不是依靠“发展”,而是依靠对梵唱旋律乐思的“拆解”,来产生新的材料。在梵唱唱腔的结束音逐渐减弱的同时,古琴利用“撞”的左手指法对尾音进行拆解和回环,又利用其特有的同八度内的散按结合的方式进行等音重复,从而呈现出丰富的复调织体。梵呗音乐的基本音群一般有两个,即“6.、1、2、3 ”和“1、3、5、6”。在《大悲咒》作品中,“6.、1、2、3 ”四个音出现频率非常之高,且常以骨干音的方式出现。加上古琴左手在琴弦上游走得音的特殊奏法,因此很容易表现出临近二度、三度的音程,并在得音后依赖于乐思模进来构建语句的程式。而正是由于二者在音级关系上的相似,使得即使音乐性格迥异的两种形态,也能共同维持着相同的主题而不显得跳脱,从而精准地阐明这部作品的“意念”。

(二)音乐演绎技法分析

1.音色编排展现“立体感”的声响效果

《大悲咒》在当代的演绎打破了人声为主、其余为辅的传统佛教音声形式,转而注重音色的布局:综合古琴、梵呗、箫、鼓四种不同音色的元素,突出乐曲不同层次的张力,从而展现出“立体感”的声响,即音乐线条、听觉效果的立体化。

第一点是展现出了音乐线条的立体化,即用古琴填补梵唱的留白。梵唱是佛教音乐中旋律线条感较强的一种表现形式。而在多数密宗诵经音乐乐谱中记录的音乐线条的立体感是被减弱的。如在色拉寺色尔麦僧院《寻香天界乐师》的诵经音乐乐谱中,声音减弱但不停顿的段落叫做“巴琼”。在“巴琼”段落中,声音的线条得以延续、保持,这是为了体现佛教音乐中绵延不断的特点,但也有美中不足。按照传统佛乐的表现形式,仅以人声梵唱,会在延续的长线条中进行大量留白,使音乐走向趋于平铺直叙,略显单调,这也就是为什么大多数人听佛曲会有“索然无味”之感。虽然有时也会有被称作“盖达尔”的颤音形式的出现,但线条的立体感整体上仍然是被大大削弱的。琼英卓玛演绎的梵唱《大悲咒》仍然保持了长持续的中音这一佛教音乐的特色用腔方式,而精妙之处在于,成公亮在琼英卓玛的长持续中音中加入对比旋律的基本乐思,即以右手得音后左手相应带动出来的虚音,以此来衬托、填补人声长音下的大幅度留白,使音乐达到丰满的声响效果,以贴近大众“满为充实”的听觉审美习惯,从时间和空间上展现出全方位的立体感。成公亮也很注重古琴本身带来的立体感,即大量运用散按相合的编排,在弹奏完散音之后,又借助按音的方式保证散音的余韵仍然保持绵延。人声进行中既有散音余韵的烘托,又有按音细腻地辅佐,增加了线条层次上的立体之感。

第二点是乐器交错、穿插进行使音乐的听觉效果更加立体化。古琴和人声交替或穿插,加之对人声主旋律的主题再现,在音响效果上呈现出十分立体的质感。在传统民间音乐江南丝竹乐中,轮番担任领奏或独奏的形式被称为“打桥”。“打桥”并非随意的乐器交替,而是有着严格的演奏上的规定,即必须是一“丝”、一“竹”的乐器交换,这是一种约定俗成的演奏章法和规矩。《大悲咒》的现代演绎很好继承了这一民间音乐形式的传统。在古琴引子部分交代完音乐素材之后,梵唱进入,这也是第一次入拍。接着箫重复人声的主旋律,琴、人声、箫交替进行,相同或相似的音乐素材因不同乐器的演奏而表现出多姿的面貌,使乐曲产生新意和发展动力。从《大悲咒》新型演绎版本的多声部织体构成来说,各种乐器不同变奏的纵向组合,为整首作品带来全方位的“立体感”声响效果。

2.腔韵起伏变化凸显古琴音色的虚实对比

琼英卓玛在演绎梵唱《大悲咒》时运用了十分丰富的腔韵变化,凸显了古琴“拟声化”按音音色的明暗变化。从中国传统曲艺音乐的伴奏方式来看,演奏中古琴的配合有曲艺音乐中“随腔伴奏”和“结尾伴奏”的特点,此时的“腔”即是指琼英卓玛的“梵唱腔韵”。

据藏文古籍《言库意心宝》记载,密宗如来密集音乐有18大转变音调。这些转变音调又可分为“父续音调”和“母续音调”等,有“傲慢雄壮”和“婉转动听”等风格特点。在琼英卓玛的梵唱中,她的演唱技巧,如呼喊、长调等音调的转变,给整首作品增添了浓厚的藏族色彩。她使用梵文演唱,在最初古印度的梵文声明学中,音乐“七音品”的创造就是正确依于鼻、喉、胸、颚、舌、齿6个发音部位产生而得名。所以琼英卓玛的梵唱天然具备了人体自然器官发音部位相互结合发出的声音,并形成了平直、竖扬、凹旋、弯钩等形态的腔韵变化,从而产生具有明暗色彩变化的曲线声音形态。古琴在辅助人声演绎之时配合人声的声音特性和强弱气息变化,滑音以声带韵,以右手“实音”得音之后带出左手的“虚韵”,呈现出韵多声少的音响效果。指法中善用“二上”“先进后退”“注下”接“撞”的演奏方式,以配合梵唱的表达。沈洽在《音腔论》中将音腔的内部分为“头”“体”“尾”三种结构成分,并指出“变化音高部分可以在体的前面,称为头;也可以在体的后边,称为尾”。[3]成公亮在《大悲咒》中演绎的古琴音乐形态大多注重“头”的浓墨重彩,有意地控制手指“注下”后头音的强调,随后接“淌下”指法,紧接着跟一个快速二度之内的“撞”,与梵唱中二度、三度的倚音相呼应。由于藏语经常不强调重音而突出声调,所以古琴的“重头轻尾”的音乐技巧与之形成鲜明的对比。另一个对比之处在于,梵唱部分的上升腔音较急促,下降的腔音比较缓慢,古琴表达又与之相反,由于“淌下”的表达,使下行的音韵较缓慢,而“撞”的指法使上行音韵又显得较为急促,这种快慢下腔韵虚实的对比,呈现出旋律的“锯齿状”。

腔韵的起伏变化还表现在琼英卓玛在演绎《大悲咒》时运用了喉声拐唱等佛教音乐的演唱技巧。这一点在旋律上的表现就是在长音或延音上附加下二度、三度或上二度、三度的倚音,这也是对主干音环绕的一种方式。在格鲁派或噶举派密宗院的诵经音乐乐谱中,喉声拐唱被称作“缜库”,喉声拐唱并回音叫做“缜落”,还有喉转之后接运转的歌唱技巧,意思是喉转后吸一口气来接唱运转音,从而继续保持对骨干音的环绕。又有长口气演唱的音调“亚加”,同时要保证声音往上提升,这是对骨干音在物理音响上的延长。琼英卓玛在演唱时很少使用以大声演唱的喉音拐唱,而是低声娓娓道来般,从一个音上行一两度后又向下行相同度数的音而回到原来的高度,形成拱形旋律的走向。

三、当代演绎下《大悲咒》的美学阐释

《大悲咒》的当代演绎,将寺庙音乐带出佛教仪式,转向专业音乐舞台。首先,这种转变使仪式音乐“还俗”化,并发展为“音乐散文”式的音乐语言,实现了部分佛教音乐由“实用性”到“审美性”的转变。其次,这使佛教音乐一定程度上肯定了世俗音乐与音乐享受,演绎过程也成了包容世俗音乐的观赏体验。最后,琴和禅在思想内核上与生命感的共通,使作品在意境上得到升华,达到生命感回归。这三个方面互相作用,形成《大悲咒》这首作品以音乐性为中心的完整理路。用当代学者刘承华先生的话来讲,这个理路不仅不违背佛乐梵呗传统,而且正是这一传统在当代的接续;不仅不违背古代琴乐演奏之“道”,而且正标示着这一琴道在当代的复活。[4]

(一)由“实用性”到“审美性”的转变

佛教音乐的发端,从一开始便带有功利性,其目的不在审美,而在实用。《法苑珠林·呗赞·音乐部》中记载了《法华经》有关佛教音乐的论述:“若使人作乐,击鼓吹角贝,箫笛琴箜篌,琵琶铙铜钹。如是众妙音,尽持以供养,皆已成佛道。”[5]595佛教音乐一切要求以“供养佛僧”“供养三宝”为主,以达到“开导众心”的目的,并提出了包含“声文两得”“令人乐闻”“雅而不郑”等具体要求。也就是说,佛教音乐是为信仰仪式服务的,并非作纯粹性审美,这是佛教音乐特有的属性。

这种带有实用性质的音乐活动,从审美接受角度来说,欣赏者的客体感受主要在佛法含义中彰显。这一点在佛教寺院乐器的分类中也能看出来:“寺院乐器除了考虑物理的、自然的和纯音乐性奏法技术方面的原理之外,极为重要的是还应该考虑乐器在信仰和仪式行为方面所体现出来的佛法内涵和象征意义,以及由此表明的乐器的功能或作用。”[6]传统佛乐绝大多数出现在宗教仪式活动中,而宗教音乐此时与宗教活动融为一体,审美客体的中心位置已被宗教情绪所替代,那么此刻审美主体由此获得的审美感受已不是纯粹的美感,而是与宗教精神交织渗透在一起的带有功能性的审美。这种审美在音乐美学家修海林和罗小平看来,“多倾向于精神上的震撼与升华,崇高感多于优美感,非人间的超越多于个人情感的交流以及与作曲家内心的沟通”[7]。

从当代演绎的《大悲咒》来看,梵唱此时的功用不是为了宣传佛教教义,而是以一种纯粹审美性的、作为音乐本体的主要表现力来展现的。在上海当代艺术节,琼英卓玛的声音使神秘而悠远的佛教音乐走出庙堂,走进音乐大厅,促成了此次古琴与梵呗的对话。这场对话以纯粹审美主义效果为目的,脱离仅以佛教仪式音乐宣讲经义的功能束缚,给听众以心灵上的洗礼。此次宗教音乐被搬上演出舞台,所展现出的音乐结构渐层发展、多声部织体与多元素的糅合变奏,已弱化了宗教功能,但其音乐本有的宗教气息仍不同程度地存在,并融入了人们对音声的听赏之中。此次梵呗与古琴的融合展现了音乐文化交融的独特魅力,不仅能丰富音乐创作素材,还能在保留传统佛教音乐特色的同时,为当代听众带来全新的审美体验,并由此完成佛教音乐由传统宗教仪式中“实用性”向无功利的“审美性”拓展,由寺庙佛堂“崇高感”向音乐厅氛围下愉悦性的“优美感”衍生。

(二)包容世俗音乐的观赏体验

包容性体现在将“仪式音乐”进行“俗化”,琴与禅的碰撞,肯定世俗音乐与音乐享受。

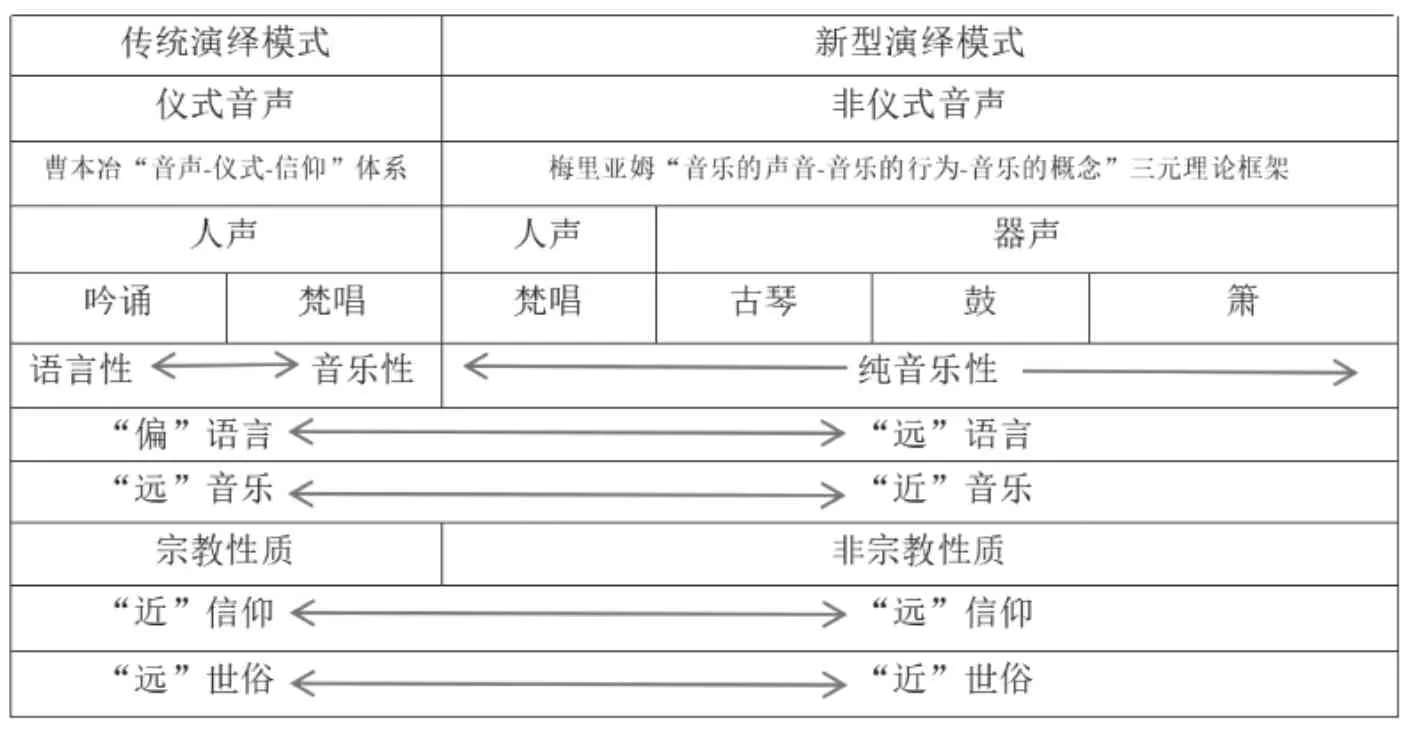

琴与梵呗能够融合的理论基础,首先体现在受到传统礼乐观念束缚下的被否定、被禁锢。佛教自汉代传入中国以来,汉译佛经中记载大量涉及音乐的美学理论,大多数的理论均表达出佛教音乐的出现是出于宣传佛教教义的需要。梵呗属于佛教仪式音乐的一种,与信仰系统、仪式活动相适应,在相关仪式音乐活动中,表现出系统性和完整性。佛教音乐的发展过程中先后经历了从“否定音乐”到“肯定音乐为佛教服务”的思想衍变。古琴艺术在其发展过程中,也经历了汉代“琴禁”观念为代表的儒家音乐美学思想,魏晋南北朝时期“无弦琴”为代表的道家琴乐审美理念,以及唐宋时期琴僧群体影响下的禅宗琴乐观念的浸润与洗礼。由此看来,音乐是“他律”的,而不是作为音乐或音响本身客观存在的“自律”性发展。随着佛乐《大悲咒》在当今舞台上的呈现,从新颖的音乐形式结构,到旋律发展中的起承转合,织体间音与音的结构张力以及腔韵变化的对比与平衡等,《大悲咒》经过吸收成为多层内容的综合体。由最初带有宗教性质的仪式音声,发展为非宗教性质的舞台音乐,最终完成由“近”信仰到“远”信仰、“远”世俗到“近”世俗的转变(表1)。由此,听众“美”的感受来自新型演绎模式下音乐自身的逻辑结构,客观真实地存在于人声与器声的当代演绎之中。这一融合最大程度上体现了佛教音乐与古琴在当代的开放性、包容性以及与他类音乐融合的可能性,直接肯定了世俗音乐与音乐享受。

表1.《大悲咒》演绎模式对比图

后弘期前期的佛教音乐,曾有过佛教密宗仪轨在寺外公开当众表演的先例。但是,作为密宗的修供仪式,还是以寺庙内部秘密举行为主,佛乐的发展仍然受到限制。早期,魏晋至隋唐时期佛教典籍中的音乐理论,大多数以否定世俗音乐与音乐享受为主思潮。不仅从佛教唯心主义认识论出发否定了音乐之“真”,还极力否定音乐的“美”与“善”。《楞严经》卷六记载“声无既无灭,声有亦非生。生灭二圆离,是则常真实”[5]587,认为音乐并非真实存在,否定了音乐的存在则是否定了客观音声的真实性,也就是否定了音乐的“真”。智觊《释神波罗密次第法门》卷二中载有“世间上色、声、香、味、触等能诳惑一切凡夫,坏于善事。……所谓箜篌筝笛丝竹金石音乐之声及男女歌咏赞颂等声能令凡夫闻即染著,起诸恶业……如是等种种因缘,知声过罪”[5]590,认为音乐是罪过,能“诳惑”他人,并态度鲜明地表达了对音乐及音乐享受的彻底否定。在后续的发展中,佛家乐论逐渐提高了音乐的地位,从其功能性出发,受到儒家思想的点染,《高僧传·经师》提出“以微妙音歌叹佛德”[8]的审美理论。虽然佛乐的接受程度在逐渐开放,但是对其的修习却有严格的要求,如与音乐有关联的藏传佛教“三密”(身密、口密、意密)中的“口密”修行中,除了要处在“身密”修炼中的跏趺坐以及手印等的身体活动外,还要随着有律动的梵唱节奏运行金刚舞步律。在实际演唱中,唱词里的一些衬词非常隐蔽,这是为了维持寺庙保密的规定,有着密宗经文唱诵不想为外人知道的神秘含义在里面。反观琼英卓玛的梵唱,虽然也加入许多与经文无关但又必不可少的虚字、衬字和虚词,那也只是出于曲调的需要,用于句与句之间或段与段之间的连接。在这里,与仪式音乐相关的内容、场景等氛围已经明显淡化,凸显的是那种世俗性的欣赏与享受。

(三)琴禅合一的生命感回归

禅宗影响下的琴乐,有“攻琴如参禅”一说,此说首次将琴乐和禅学关联在一起,但也仅仅指出修习琴乐与禅学的相似性。而在《大悲咒》中,琴乐与禅学形式下的梵乐达到了同一性,也就是达到了“琴禅合一”的境界。具体表现在古琴与梵呗二者修习环境上的统一、音乐中“句思维”的语气表达以及最终走向生命感的共同旨归。

在佛教音乐中,修行实践密教音乐时,首先有环境上的要求:要充分准备好内外装束服饰及所有法器咒语,其次修行者还要特别讲究自身与周围环境净洁。这一点与修习古琴之前的准备礼仪如“沐浴更衣”“焚香净手”等相似。这些表面上都是音乐之外层面的事,实际上却有着更为重要的意义:为了营造特定的心境。其实,使身体保持洁净与放松的状态,对古琴音乐来说更为重要,更加具有内化意义。它的实质是通过沐浴后的轻松感与洁净感来将一种洒落的生命状态激发出来,然后实现在音乐演奏之中的完全投入。

在成公亮的琴乐演奏理念中,“语气”十分重要。[4]梵呗之中唱诵的经文同样以“语气”为单位,但具有自己的音符频率。这种频率及声乐的颤动与身体内部的气脉运行有着密切的关系,因此梵呗音乐实际上亦是一种用音乐来修养内身精、气的一种功夫。音乐以“语气”为单位,建立整体概念,由此在语境下的音乐逻辑关系便是顺畅的、灵动的,乐句与乐句之间是有语气关联的、有意义而生动的。此次《大悲咒》的演绎中,低声部诵读部分,以古琴作为整场音乐结构的开端来代替梵语的语气。在之后的对话中,成公亮多用按音来模拟人声,以句为单位,和梵唱对答。在古琴的音色中,按音被比作“人籁”,其细腻的音乐特质,宛若吐诉的人声,成公亮的用意即是用按音来营造出一种“人佛问答”之境,以现代化音乐结构的表述方式,展现“琴禅合一”的生命之感。

学者章华英在总结中西方音乐之不同时,指出“中国音乐以意为主”的核心思想。她说:“中国音乐因以意为主,故接近哲学。西方音乐以音为主,故接近物理学。在作品上,中国音乐以句为单位,故强弱拍出现不固定,又好用散板,皆重意之故。”[4]这一点在古琴和梵唱中都能得到“意”的彰显。成公亮在作品中的表达,不只是在演奏技艺上达到“得其形”,更是追寻超然象外的“弦外之音”,从而达到“以形通意”的深远境界。“中国乐器本质所具有之艺术精神、哲理内涵、历史变迁等因素,使中国人更注重‘声’‘乐’与自然之显示、气的奇妙作用与天地人之神秘关系等。”[9]故在人声与古琴的音乐对答中,一个用指“贵简净”,一个用声“贵朴素”,意在追求“气韵生动”的审美意境,随音乐的发展,逐渐达到“人与声合”“声与琴合”“人琴交错”“琴禅合一”的超然境界。在音乐的最后,成公亮一反古琴“泛终”的传统,以演奏中由“吟猱”而创造的按音艺术氛围作为整曲的收束,于梵唱和古琴音乐的“空白”“无声”之处,引领人们导向那缥缈无极的地方,从而烘托出音乐审美中意犹未尽之感,勾勒出一幅气韵生动的生命画卷,激发出听者心中最深邃的生命精神。