中国舞蹈艺术的审美文化观①

——内外部相融的舞蹈研究方法论探讨

2024-04-18北京舞蹈学院人文学院北京100081

慕 羽 (北京舞蹈学院 人文学院,北京 100081)

将舞蹈认知和体验转化为文字,是舞评人表达“认识和实践关系”的一种方式。具体过程带有明显的主体性,要将“学理性”与“实践性”融会贯通,把研究方法和方法论融入舞蹈本体论和认识论。方法是“人们实现特定目的的手段或途径”[1],舞评“方法”明确表明需要舞评写什么、如何写等,既有适用于一般文艺批评的方法,也有特殊性方法,比如专业舞评注重“动作描述”,还可结合“拉班动作分析”“舞蹈形态分析”“舞剧结构分析”,或审美阐释、叙事研究等。作为方法的认识论学说,“方法论”不是方法的总和,而是“关于方法和诸方法的科学”[2],它支配着我们对方法的选择和使用,可以解释“方法”。方法论(含理论视角)是“科学立论成熟的标志”,“一种成熟的舞蹈艺术理论的探索,既有较成熟的艺术观,也包含成熟的方法论”[3],比如舞蹈本体论美学、舞蹈人类学、舞蹈生态学、舞蹈思维(默会思维、运动智能等)、“大舞蹈观”等。

为何动作“描述”和“分析”对舞评而言不可或缺,这就和如何认识“舞蹈本体”相关,涉及如何界定舞蹈概念、范畴,认知其基本规律、特征、结构和功能等基础性问题。人在舞存,作为瞬间艺术的舞蹈,没有固定的文本可依循,只以肢体动作存在于舞者的记忆中,这样的记忆叫作“身体记忆”。所以舞蹈写作就像海市蜃楼,是一种侧重对“虚幻之力”的文字描述和阐释,一定程度上依托于以文字建构的动态视觉图像为基础。

舞蹈创作和批评的过程中,审美始终伴随,再向多元认知拓展。其实,审美并非一种纯粹的认知性判断,这是因为主客关系的思维模式是“认识论的模式,但美感并不是认识”[4]213,它更是一种生命体验。舞蹈创作与批评研究在借鉴跨学科理论之时,应始终秉持具身性、体悟性认识。舞蹈“审美文化观”的灵魂在于“体悟”,正得益于“感兴论”这一中华之优秀的审美体验传统。艺术鉴赏并非从“认知”入手,应该是“当下的直接的感兴”和“体验”[4]124,都与直觉体悟息息相关,十分契合舞蹈鉴赏。

审美体悟和多元认知的基础在于辨识研究对象的艺术特性,及与艺术规律的关系。艺术发展变化的动力通常有两股主要力量,分别由内外部因素促成,前者为“艺术类型演化的自律性”[5]44,后者为“他律性”。这一底层逻辑就衍化为舞蹈的“自律美”和“他律美”。“自律美”侧重表现为“艺术类型之间的排他性与互渗性的矛盾运动”[5]44,“他律美”主要有社会、政治、文化等多重外因。一般来说,艺术研究也可分为内部、外部,以及内外部结合的探讨。那么,针对特定作品,有没有更恰当的鉴赏与批评视角呢?答案虽见仁见智,但是“自律美”强的作品的确值得深入进行“文本细读”,对“他律美”的作品若能结合社会文化语境则更适合。如何能自如认知“自律”“他律”?有学者提出了超越自律、他律的“通律论”[5]48,也有学者洞察到了更具体的“跨媒介性”[6]。当批评对象是舞蹈、舞剧或舞蹈剧场,其内部组成元素呈现为不同结构,就与“本体论的跨媒介性”或“跨媒介本体论”相关。

面对当代创作,作品与社会、人与社会之间的关系值得被重新关注,文化研究①文化研究有广义和狭义之分。广义的“文化研究”差不多以一切文化现象为对象。20世纪五六十年代以来在西方兴起的“文化研究”是一个狭义的专门术语,特指发端于由理查霍加特等人在英国伯明翰大学创办的“当代文化研究中心”生发、拓展出的跨学科、超学科研究,在“文化研究”领域,“文化是争夺、确立与反抗霸权的领域”。参见陶东风.文化研究:西方话语与中国语境[M].文艺研究,1998(3):27; 陆扬,王毅.文化研究导论(修订版)[M]. 上海:复旦大学出版社,2014:420。和跨文化阐释越来越得到重视,而不仅仅是聚焦探讨上述某一种关系,或二者之间应该是什么关系。但我们要切忌机械挪用西方文化研究,适恰的方法论不一定成为“元话语或宏大话语,也不固定于任何一种研究视角”[7]。不同的研究方法和话语体系给不同文化语境、不同学科和领域的学者都提供了极为丰富的学术资源,以及“在地化”适用度调试的可能性、可行性。

本文提出中国舞蹈批评的“审美文化论”,犹如在“人类命运共同体”和“全球在地化”理念下的“理论旅行”,力求建立舞评和中外历史语境之间的审美文化关系:在“大舞蹈观”的前提下,通过“跨媒介性”视角深入探讨舞蹈、舞剧内部的要素构成;在“跨文化”的舞蹈创作、观演中去探究舞蹈艺术和文化的存在意义;并借助舞蹈学基础理论和“跨学科”理论视角,使舞评的审美旨趣既收获文化时空上的“纵向延伸”“横向拓展”,也能获得“给每日以生命”[8]的当代价值。

一、历史回溯:重视并超越动作分析的舞蹈内外部研究

动作分析与舞蹈分析常常被融合在一起,但二者并非相同概念,舞蹈批评显然倾向于后者。舞蹈分析不止于动作分析,动作本质是“变化”[9],而舞蹈本质更接近于表现性“虚幻之力”(Virtual Powers)的变化。虽然这一本质属性一以贯之,但舞蹈的概念和特性不是一成不变的,它与历史、美学和文化语境密切相关,这其中包含了人类和舞蹈之间的关系,比如何时何地何人因何为谁跳着怎样的舞蹈,更注重动作、作品(或舞段)和人的联系。在重视并超越动作分析的舞蹈内外部研究上,中外舞蹈学者殊途同归,舞蹈审美文化研究也得益于此。

(一)西方舞蹈学者:动作分析、编舞分析与文化分析

就动作分析和舞蹈内部研究而言,20世纪前,舞蹈创作理论并未直接关注动作的时间、空间原理,以及人体动作与内在生命力的动力关系。18世纪诺维尔的《舞蹈和舞剧书信集》在描述舞蹈时虽然也有几何思维,不过他主要将舞比喻为绘画,是对“大自然的忠实摹写”,是“组合佳妙的绘画的映象”[10],他注重以手势、面容传递出真情实感的哑剧。

由于20世纪的舞蹈家们主动向哲学家思想靠拢,舞蹈的“身体智慧”和“动觉智能”得到了彰显,不再只是从“风格和技术”这两大古典芭蕾审美基础入手[11],身体思维促进了现代舞的诞生和发展,舞蹈被正视为能给予“生命、爱和意识”的身体舞动。

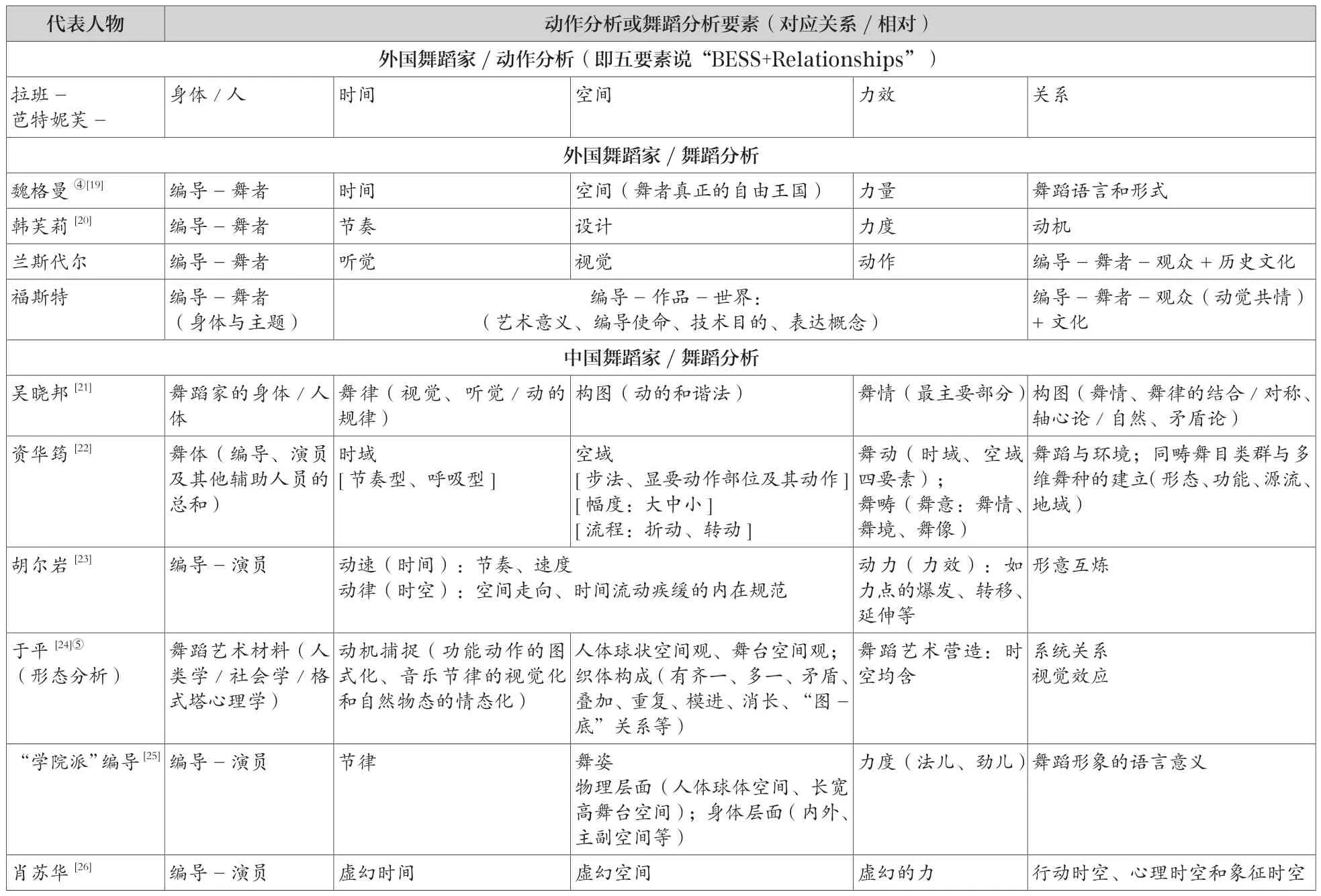

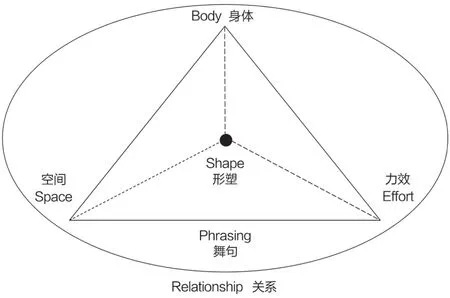

19世纪最先对人体运动规律进行总结的艺术界人士是一位欧洲的音乐教育家——法国的德尔萨特②德尔萨特表情体系是19世纪一套表达情感观点的动作姿态和理论体系,由弗朗西斯·德尔萨特(1811—1871)创建。,其基本原理是把音乐节奏相应转换成人体动律。德尔萨特的动作表情体系原理启发了韵律体操的先驱、瑞士的达尔克罗兹③雅克—达尔克罗兹(1865—1950)创立的“体态律动”音乐教学法,把音乐和身体的感应和律动结合起来,让学生通过身体来体验节奏感,培养学生的创造力和想象力,训练学生耳聪目明、反应敏捷。以及舞蹈界的拉班④拉班动作分析理论(Laban Movement Analysis/LMA)是一种描述、可视化、解释和记录各种人类运动的方法论体系,是融合了解剖学、运动学、心理学、记谱法等多个领域的跨学科方法。该理论也被称为拉班/芭特妮芙动作分析体系(Laban/Bartenieあ Movement Analysis),是由创始人鲁道夫·拉班(Rudolf Laban,1879—1958)及其学生和同仁们共创的理论。拉班建立了力效和空间的基础理论(Eあort/Eukinetics),后由其合作者和伴侣、戴爱莲的拉班舞谱老师之一丽莎·厄尔曼(Lisa Ullmann,1907—1985)、茵格·芭特尼芙(Irmgard Bartenieあ,1900—1981)、沃伦·兰姆(Warren Lamb,1923—2014)和其他许多人发展和扩展。由于芭特尼芙的特殊贡献,1983年拉班动作研究院更名为(Laban/Bartenieあ Institute of Movement Studies,简称 LIMS),也有学者将这体系称为“拉班-芭特妮芙动作研究体系” ( Laban Bartenieあ Movement System,简称 LBMS理论。(参见:[美]Laura L. Cox, Karen Studd.Everybody is a body[M].Indianapolis: Dog Ear Publishing,2013.)拉班动作分析被舞者、演员、音乐家、运动员、物理和职业治疗师、心理治疗师广泛接受,也应用于人类学、和平研究、商业咨询、领导力发展、身心健康和社会福利等领域,是当今使用最广泛的人体运动分析系统之一。。人体运动的节律与音乐节奏可以呼应,但并非是一回事。拉班最大的突破在于用科学思维去探索动作本体。郭明达对拉班的定位是“动作科学家”,“力效”便是“动作根源的内在冲动,它赋予动作活动以含意和表现性,并进一步综合成动作的力度变化和节奏现象”[12]。值得一提的是,拉班传人和相关学者将“拉班动作分析”要素重构,表述为身体、时间、空间、力效和关系等五大要素,用以分析身心合一的创造性舞蹈动作[13]。可以理解为,在“时空力”三要素话语基础上,加入了“身体”和“关系”要素,建立起了身体动作与个人心理和社会文化的关系。

20世纪以来,自拉班开始,陆续有一些代表性的中外舞蹈编导、学者开始进行融入了抽象思维的舞蹈动作分析,以个别原文首版著述为例:比如美国编导多丽丝·韩芙莉的《舞蹈创作艺术》(そe Art of Making Dances,1959),德国编导玛丽·魏格曼的《舞蹈语言》(Die Spmche des Tanzes,1963),这两位作者都是西方现代舞奠基一代的编导兼舞者,其中魏格曼更是直接受到拉班的影响。魏格曼的日本学生——江口隆哉还先于老师推出了《舞蹈创作法》(舞踊创作法,1961)。魏格曼的法国学生——法国编导卡琳娜·伐纳则总结了自己40多年的创作和教学经验,于90年代出版了《舞蹈创编法》(Outillage choré-graphique,1993)①原书直译为《编舞的工具》(Choreographic Tool)。(法)Karin Waehner.Outillage chorégraphique (en collaboration avec Odile Cougoule)[M].Paris: Vigot, 1993.。他们在“舞蹈编舞技法”上都做出了杰出贡献。

20世纪八九十年代以来,西方舞蹈学者建构了新的舞蹈分析框架,主要代表人物有苏珊·福斯特(Susan Foster)和珍妮特·阿谢德—兰斯代尔(Janet Adshead-Lansdale),有学者认为两人共性之一是揭示出“仅描述动作元素(比如拉班力效—形塑分析②“力效—形塑”分析是20世纪70年代美国拉班动作分析使用的术语,对动作的质地和表情提供了极有价值的描述,应用广泛。(详见Peggy Hackney.Making Connections-Total Body Integration そrough Bartenieあ Fundamentals[M].NY:Routledge. 2002:11.))的局限性”[14]。

1986年,苏珊·福斯特出版了《解读舞蹈:当代美国舞蹈的身体与主题》一书,她借鉴结构主义和后结构主义哲学观,以及俄裔美国语言学家罗曼·雅各布森结构主义语言诗学结构框架,还有罗兰·巴尔特《符号帝国》对日本文化的符号学解读等,以美国舞蹈界四名编导(黛博拉·海、巴兰钦、格莱姆、坎宁汉)的舞蹈编创特点为例,通过对“艺术意义”“编导使命”“技巧目的”“表达概念”“舞者身体”“舞者主题”“观众反应”③详见Susan Leigh Foster.Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance[M].University of California Press.1986,该书第43页,分别是:そe Meaning of Art、そe Choreographer’s Mission、そe Purpose of Dance Technique、そe Concept of Expression、そe Dancer’s Body、そe Dancer’s Subject、そe Viewer’s Response。的编舞分析,传递他们对舞蹈动作和舞蹈身体的特殊观念和艺术信念,以及舞蹈编创个体与历史舞蹈范式和舞蹈思潮的关系,同时试图总结出一种舞蹈创作和阐释理论。全书由四章组成,可以理解为——识人(编导、舞者和观众)、读舞(文本细读)、知史(社会和文艺思潮中的舞蹈)、写舞(接受美学的观众)。

表1. 部分中外舞蹈家动作分析或舞蹈分析表(相对而言)

近年福斯特又从“choreography”一词的历史用法入手[15],追溯了这个词在西方舞蹈文化史上“话语旅行”的过程,以及如今超越舞蹈领域的多元化意义,即不只表示身体动作编舞,也与各种动作隐喻的编排、分析和记录相关;甚至在虚拟的网络世界里,“choreography”也可用于形容网络聚合服务设计,强调的是资源对等的协同、交互。另外,福斯特还将“编舞共情”(choreographing empathy)和动觉联系起来[16],这是她在“编舞分析”的基础上发展起来的理念。在全球在地化的历史和文化语境中,舞蹈分析需要进一步围绕“编导—舞者—观众”观演关系的生成展开。具有中美舞蹈学研究经验的苗芳菲博士认为,她的老师福斯特教授的“编舞分析”这一“新舞蹈研究方法”,把“编舞思维当成一种研究视角,研究任何舞蹈和非舞蹈领域的身体行为”,“使舞蹈学这一学科真正拥有了自己的方法论”,“使其从之前对舞蹈审美的研究向身体的、文化的、历史的研究转变”[17]。

1988年舞蹈学者阿谢德—兰斯代尔主编的《舞蹈分析的理论与实践》中将舞蹈分析分为四大成分,即舞者、动作、视觉布景、听觉元素等[18],历史文化视角是融入其中的。对于兰斯代尔来说,最重要的是对舞蹈本身的关注,“舞蹈类型、风格的传统和模式会影响舞蹈的语境,舞蹈人的态度、创演,以及观众接受的各种条件和规则”。这显然反映着特定舞蹈模式承袭着的文化信息,其中也有相关人自身的社会文化经历等。

(二)中国舞者学者:形态分析、元素分析与舞蹈文化的关联

曾作为江口隆哉学生的吴晓邦1950年就推出了《新舞蹈艺术概论》(1982年该书再版),其中涉及融合了“时空力”思维的中国舞蹈艺术三要素理论,这在世界范围内都是较早的理论概括。可以说,吴晓邦先生的舞蹈理论奠定了中国舞蹈动作分析的基础。

舞蹈动作分析的“三要素”(元素)说,即舞蹈的“时空力说”在中国有较广泛的接受度,只不过舞蹈家们各有不同表述,也常常融合在一起来讨论,而且已由动作原理性分析细化为舞蹈艺术和文化分析,其思维方式与身体里流淌着的中国人血脉有关。正如有学者所言:“如果说古希腊的智者追求的是逻辑分析的严密性,中华的圣贤却是以主客体当下冥合的直觉感悟为智慧的极致。”[27]这种偏重于直觉和形象思维,并重视整体把握的思维方式恰恰也反映在中国舞蹈人的动作分析上。

我国舞蹈学理论的奠基人吴晓邦将表情(舞情)、节奏(舞律)和构图视为舞蹈的“三要素”,实际上与后来比较普遍接受的“时空力”的构成①“时空力”说法已成共识,尽管在理解上,中外舞蹈家,甚至中国不同代际编导都细微差异。是吻合的。吴晓邦体系中的表情(动的驱动力)、节奏(动的规律)和构图(动的和谐法)分别对应着动作的情感内驱力与时空属性,以及空间和谐的理念。相对而言,拉班—魏格曼—芭特妮芙的“时空力”或“BESS”等学说更具运动原理性;吴晓邦“人体自然法则”舞蹈规律的底层逻辑显然已经艺术化、“个性化、中国化”了[28]。

吴晓邦“节奏”的概念不只是音乐节奏的反映,他简称为“舞律”,即“舞蹈动的规律”,有视觉和听觉两方面内涵,由“耳、目和头脑”共同感知[21]36,46,41-43,包括“动作速度上的‘快、慢’,力度上的‘强、弱’和呼吸上的‘急、缓’”,所以舞者“表演课的节奏训练就是要训练人体表演上大小、强弱、快慢、轻重、抑扬、顿挫等六种对比”。[29]295,192吴晓邦的“舞律”强调舞动中的呼吸,又谈到了运动本身的时间、重力要素。这应该与吴晓邦间接受过德国现代舞体系训练,又能紧密联系中国文化有关。正如吴晓邦所言,当我们在欣赏一个艺术作品时,必须一开始就知道“这一种艺术技术上的发展,然后再去注意创作者所受地理风俗生活的影响,以及创作者所属的民族和社会上阶层的限制”[29]319。

改革开放后,中国舞蹈家基本遵循了“时空力”舞蹈要素的分析思路。2011年,吕艺生的《舞蹈美学》便以舞蹈本体论为“方法论”,可称作“本体论舞蹈美学”。20世纪90年代以来对舞蹈形态的研究还有生态学、心理学、语言学的路径。其中资华筠和王宁等人的《舞蹈生态学导论》(1991)、胡尔岩《舞蹈创作心理学》(1994)、孙天路(主编)《中国舞蹈编导教程》(2004)、 张建民《中国双人舞编导教程》(2004)、肖苏华《当代编舞理论与技法》(2012)、张素琴和刘建《舞蹈身体语言学》(2013)、王玫《舞蹈调度的王玫研究》(2014)和《传统舞蹈的现代性编创》(2017)、于平和叶笛等《舞蹈评论形态分析教程》(2018)等理论与实践相得益彰的舞蹈专著相继出版,或丰富了舞蹈动作分析的跨学科视角,或带来了极具个人或学派特点的编舞技法理论,也都渗透着舞蹈文化观。

其一,以编导的实践性理论为例。学者气质的编导家肖苏华在《当代编舞理论与技法》中认为,构成舞蹈的三大要素时、空、力都是“虚幻的”。虽然他认同苏珊·朗格“虚幻的力”,但他认为需要强调在时空中才能显现,这个意象与拉班的“力效”异曲同工。而且,肖苏华对舞蹈创作的思考有社会学和哲学视角,比如他极为注重空间关系意识,即“空间说话”①“舞蹈艺术的本质是表现性”。[26]2,3,5的四个层次,分别是“宇宙空间、人类生存空间、舞台表演空间和人体空间”。在表达“虚幻时间”时,肖苏华认为,当时间进入舞蹈,“什么奇迹都可以发生”,比如在“舞台上同时呈现出现在时和将来时”;而且,他也指出舞蹈节奏“应该把时、空、力都有机地包含在其中”,这与吴晓邦的“舞律”概念是相通的。这说明,尽管肖苏华认为有必要区分时间、空间要素,但也强调要将时空合一,才能理解舞蹈中的“行动时空、心理时空和象征时空”[26]12,13,15,17,19。

21世纪以来,王玫一直深耕在舞蹈编创中,并将自己舞蹈空间的创作实践理论化。2014年她推出了《舞蹈调度的王玫研究》,吕艺生在序言中说:在所见中外舞蹈编导家对空间的阐释中,“唯有这部书深入到了空间内部”[30],系统阐释了作者的舞蹈空间观。王玫将舞蹈空间分为“时间空间”(过去、现在和未来)和“状态空间”(现实和心理/二者交织)[31]29;它们都融于“自身空间”和舞者(间)调度空间中。无论是解析一个动作或一支舞,她提出要仔细观察“姿态、时间、动势和意味等特征”,其中含有时、空、力的技术和美学特征。在一定程度上,王玫的舞蹈空间观将舞者个体球体空间意识、舞台调度空间意识与观众的空间知觉意识融合起来了。

其二,以学者的舞蹈形态分析②有学者认为,舞蹈形态分析方法的中国探索历经七十余载,主要包括舞蹈研究和舞蹈实践两大类型。吴晓邦的人体自然运动法是中国第一个舞蹈形态分析方法。相继形成了定位法舞谱(武季梅、高春林)、舞蹈生态学(资华筠、王宁、资民筠)、动态切入法(罗雄岩)和舞蹈形态学(于平)等。基于舞蹈实践生成的形态分析方法主要有元素教学法(许淑媖)和舞蹈语言学(傅兆先)等。详见:黄际影,高静.舞蹈形态分析方法的中国探索[J].民族艺术研究,2021(5)。为例。20世纪90年代初,开始创建舞蹈生态学研究体系的资华筠直接关注了动作,她认为舞蹈最小形态单位是“舞动”(舞动—舞动序列[词、句、段]—舞目),渗透着时域、空域意识,“由节奏型、呼吸型、步法、显要动作部位及其动作等因子构成”,与“舞蹈内涵的情、境、像”结合在一起。她还有一个公式:“同形舞动(外部形态)+共同舞意(内在涵义)=舞畴(相同舞动表意不同值)—舞词”,舞词本身就带有“文化特异性”[22]97,89。

资华筠等学者于20世纪90年代创建的舞蹈生态学提出了新的“舞蹈形态”分析方法,“针对舞蹈的特质,建立在对人体运动的可视性测查基础上”。她认为“舞蹈形态分析应以研究人的形体运动规律为基点”,这是一种值得肯定的动作科学思维。比如要去分析“人体运动中相对运动幅度最大的以及超常、特异性突出的部位”,即“显要动作部位”[22]61,62,71。对此学院派编导教材也认为,身体部位的配合直接影响到身体动作呈现何种形态,动作可由“身体的一个部位”或“两个或两个以上的部位形成”[25]41。

20世纪90年代,于平从本体论角度提出了“舞蹈形态”分析的想法,包括“舞蹈艺术材料”和“舞蹈艺术营造”两方面,两方面构成为“系统关系”。“舞蹈艺术材料”直面人类学和社会学视域的“人体”,也体现了“格式塔”视域中“常规之形、超常之能的人体”,分析运动人体“动力定型”的“自然沉积与强化训练”等。“舞蹈艺术营造”的分析“更为重要”,于平极为重视“空间观念”和“视觉效应”,这都兼具了时空力的概念[24]。

21世纪初,于平的舞蹈形态学③于平借鉴了美学家门罗的审美形态学(aesthetic morphology)。门罗崇尚自然主义哲学,推崇感性,认为美学应打破传统单一哲学美学的格局,使美学走向实证化、经验化,以解决传统美学所无法解决的许多经验性的艺术和审美问题,并且根据所研究的问题和领域的不同,提出建立美学学科的三个主要分支,即审美形态学、审美心理学和审美价值学。但有学者认为:“这种划分首先把哲学美学排除在美学领域之外,实际上也就把美学的主体部分取消了,使美学完全经验化、实用化、工具化了”,详见:蒋孔阳,朱立元.西方美学史·第6卷:二十世纪美学(上)[M].北京:北京师范大学出版社,2013:596。[31]和资华筠的舞蹈生态学,提出要从“自然生态”(文化地理)结合“社会心态”来研究,探讨审美形态的历史传衍和未来指向。首先,于平十分强调美学的社会性和历史性,仅是借鉴了门罗“描述性研究”的方法,并未顺应其自然主义哲学的感性路径;其次,资华筠的形态分析更为关注自然舞蹈,于平则侧重舞蹈作品创作,重点在于舞蹈作品的“结构形态分类”和“体裁”,而非历史舞蹈的种类和语言风格④“结构形态分类”和“体裁”有“两种主要的分类:一是形象塑造中舞者的多寡,分为独舞、双人舞、三人舞和群舞;二是情感传递中表述的方式,分为情绪舞、情节舞、小舞剧和舞剧”。[32];他强化了内部研究,却未只聚焦于审美风格,更希望分析舞蹈作品“情感传递中表述方式”,因为单有某种风格,构不成作品。可见,于平的形态分析有助于不同舞种、舞蹈风格间的借鉴,毕竟舞蹈和艺术风格间的关系变得越来越丰富、多元,还有正在发生的跨媒介艺术等复杂现象。除情感外,人类不可感知的思想也可成为“可感知的艺术形象”,舞蹈“形式同样能通过它本身抽象的方法被人思考”[33]。

如果说资华筠的舞蹈生态学形态分析是一种艺术与科学相结合的思维方式,那么于平的舞蹈形态分析则是感性与理性的跨学科融合。对此中外杰出舞蹈人的认知有相通之处。当然,在走向“科学”方面,拉班动作分析在国际上更具代表性。此“科学”与门罗所言“走向科学的美学”中的意涵不同,门罗所言“科学”并非涉及自然科学,但拉班的“科学”的确渗透着精确的自然科学思维。另外,资华筠的“形态”接近于舞蹈动作的概念;拉班动作分析之shape则是人类动作要素之一,虽然有具有某种特征的可视化“身体形式”“形态”“轮廓”的含义,但更具动名词特性,中文可译作“形塑”①由于“塑形”在中文中已经有了身材管理的含义,与“颜值”和“医美”有关,所以在此翻译为“形塑”。也可参见:周宇,凯伦·布拉德利.拉班—芭特妮芙动作研究体系综述[J].廖彬彬,译.北京舞蹈学院学报,2017(3)。或“构形”。

其三,再以舞蹈教育观为例。许淑媖的民间舞“元素教学法”建立在“同形同构”的现代格式塔心理学派美学基础上,即形态与结构统一,对此许淑媖曾在20世纪80年代初的公开授课中多次提及[34]。其实,“元素教学法”也可理解为“根元素律动提炼法”,它不同于现当代舞动作元素的自由解构、重构。2009年,在与许淑媖前辈面对面的接触中,她也曾对笔者多次强调,民间舞的灵魂在于舞者的“韵律”和“律动”,职业人士要从科学、艺术和文化的多视角去探究“动作原理”,创造基于对规律的发掘②许淑媖老师非常善于观察、捕捉舞蹈的“运动原理”。由于多年游走于中国田间,又游走于西方,所以形成了独特的思维方式。她有两句话让我记忆深刻:1.“采风是一种选择”;2.“混淆就是消失!”她对田野考察、民间艺人、舞蹈原生形态的尊重体现出了一位老艺术家的睿智。她的眼睛是摄影机(视角纪录),头脑是电脑内存(她善于思考、思辨,比如对不同类型舞蹈“动的原理”的认识;对现代思想和传统观念相结合的认识),肢体则像是画笔(“用肢体素描”)……所以她所关注的一切都不能逃脱。。之所以称为“元素教学法”,我们可从两方面认识:一方面,她借鉴现代舞的科学思维探究运动原理,使用了“元素”这样比较纯粹的话语,也强调了元素背后的“动机”(心理/文化),与拉班动作分析相通;另一方面,对舞台民间舞元素教学的文化动机要遵循人类学、民俗学、社会学的逻辑,“根深才能叶茂”“必须占有第一手材料”,并非随意发展动作,她称之为“提炼主题动作”,要“从律动入手(律动是动词,动律是名词)”[34]41,46,53,52。可见,“元素教学法”不能单纯从字面意义进行解读。但是,在实际应用中,不少舞蹈人对民间舞“元素教学法”的误解③有学者基于对许淑媖的生前访谈,介绍了“元素教学法”的误解现象。详见:周丹霖.许淑媖及其“元素教学法”[J].当代舞蹈艺术研究,2017(3)。就是源于缺乏对“律动”的强调,最终出现了以“(舞台)民间舞”为名义的,既不符合民族民间舞律动的(“法儿”不正),也够不上“现代舞”观念的作品,部分较有创意的可称为民间舞风的“中国当代舞”。

相对而言,舞台民间舞和古典舞更应强化动作的风格性,甚至是历史的审美文化特性,元素分解上也应符合动作分析的“亲缘性”改变。但现当代舞和舞剧创作中,创造性的陌生化舞步更应受到鼓励。谈到“力求创造,力避拼凑”[35]的现当代舞创作,编导不需要刻意遵循某种风格范式,“寻求新动作”(或新意图)才符合现当代舞本质,由此素材便获得了“可变性、可发展性的机会”。这需要编导认识到动作元素才是“舞蹈语言的最小单位”,可以“变化、重组,形成新的动作系列时”,编舞才会获得更大的自由,既可能创造出“与核心动作风格特点近似的动作”[23]129,即“动分”术语的“亲缘性动作”,也可能创造出对抗性动作、陌生化动作等。当然,对传统的重新发现,或许也是一种“新”,如同太极导引对云门舞集林怀民舞作的启发,动作与观念产生了新的链接。

二、舞蹈审美文化观的底层逻辑:三角、环形、菱形和四面体图式

舞蹈批评理论离不开中外舞蹈学者探索的启发,也需要借鉴文艺批评经典理论范式④拙著《中国舞蹈批评》呈现出对中国舞蹈批评的“史论评”的结构,其中理论层面,建立起中国舞蹈批评结构形态的坐标,正是受到了美国著名文学批评理论家艾布拉姆斯《镜与灯》中“四要素理论”的启发。详见:慕羽.中国舞蹈批评[M].上海音乐出版社,2020:37-46。,在“照着讲”的同时“接着讲”⑤“照着讲”与“接着讲”是20世纪30年代末冯友兰创立新理学之初提出的研究中国哲学(史)的一对概念,20世纪80年代以后,经由冯友兰本人的申论和冯学研究者的引申发挥,成为学术界广泛使用的概念。(参见:高秀昌.冯友兰中国哲学史方法论研究[M].北京:北京大学出版社,2010:78.)。舞评人如何看舞,实际上是对“何人何处为何为何种舞蹈”产生某种回应。审美文化舞评不只聚焦所有“舞蹈性”表达,比如动作分析、调度分析、结构分析、形态分析等,还与艺术家对编舞过程的整体性诉求,以及与批评家的舞蹈活动论解读相关。

20世纪八九十年代至今,中国文学界兴起了文化论视角,并不完全受西方文化研究的影响。中国最先进行审美文化阐释的是美学领域,表明美学理念由“哲学美学”向现实“应用美学”⑥“不管认识论,还是本体论,都是专注于美学元话语阐释的哲学美学。审美文化研究却强调面向现实,综合运用各学科方法去分析各种文化现象。”(参见:高建平.当代中国文艺理论研究:1949—2019(全二卷)[M].北京:中国社会科学出版社,2019:538.)“实践美学”⑦“实践美学问题,在当代中国美学研究中始终是作为核心问题,至今仍带有‘常谈常新’的性质”,“公认的提出者是李泽厚”(代表作1989年《美学四讲》),参见:刘悦笛,李修建.当代中国美学研究(1949—2019)[M].北京:中国社会科学出版社,2019:93-121。其后又有学者提出了“超越实践美学”等后实践美学和“生活美学”等新实践美学议题。其中“主体间性”“生存论”“生命论”“审美关系论”“审美活动论”“文化间性”等的阐发都有很大参考价值。的转型。20世纪80年代末,叶朗在《现代美学体系》中将审美与社会相关联,也曾提出过“审美文化”概念,即“人类审美活动的物化产品、观念体系和行为方式的总和”[36]。将审美文化纳入审美社会学范畴,学术倾向与今日偏人文类的文化研究范畴还有所不同,但“审美文化”这个术语在中文学术界越来越呈现出重要性[37]⑧刘悦笛、李修建的《当代中国美学研究(1949—2019)》一书对审美文化研究学术史有比较全面的概述。。

从“审美诗学”(审美反映论)到“文化诗学”(审美文化论[38]⑨基本视点与理论诉求就在于重视和强调文学的审美文化属性。)的趋势,既不同于改革开放前的“反映论”,也不同于西方的社会“文化论”“文化研究”,可视为具有“中国式现代化”①习近平总书记在党的二十大上所做的报告,是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言。路径的一种文艺观和方法论。文艺被看作纷繁复杂文化的存在、表征或形态,并不只是社会生活的“反映”,也并不适宜单纯用“典型性”去要求所有人物形象。西方文化研究本身是对“新批评”或“文本细读”的反拨,所以忽略审美是常态,这既是文化研究本身的特点,也是缺憾;而中国文艺研究的内部分析尚需加强,也需要在汇通古今中西的“文化自觉”中彰显“文化主体性”[39]。

中国文艺学者的审美文化论②“审美文化与文化之间的关系,是许多学者探讨审美文化时的切入点。对此,至少形成了三种主要观点:一是将审美文化视为文化的一个子系统;二是将审美文化视为文化的审美层面;三是将审美文化视为文化的高级阶段的体现。前两种观点是从逻辑上着眼,第三种观点是从历史上着眼。”详见:刘悦笛,李修建.当代中国美学研究(1949—2019)[M].北京:中国社会科学出版社,2019:492,482(该书对审美文化研究学术史有比较全面的概述)。可被看作审美“活动论”,这一理论“主要吸收了美国学者艾布拉姆斯的‘文学四要素’说和马克思的‘人的活动’③“自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性。”(参见:[德]马克思.1844年经济学哲学手稿[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京:人民出版社2018:64.)论”,同时也“是在文化研究兴起的学术背景下,从文化的视角来考察审美和艺术活动的总体性概念”[40];是植根于中国历史与现实土壤中的审美文化研究,比纯粹的“反映论”和“文化论”更适宜于进行中国文艺研究。“四要素”的“简便性”和“提纲挈领式分类的能力”[41]历经了时间与空间、理论与实践的验证。“活动论”则具有“方法论意义”[42]。

舞蹈审美文化活动不仅体现为艾布拉姆斯“四要素”(世界、作家、文本和读者)所形成的互动流程(如“文化菱形”“审美文化四面体”),“更重要的是人与对象所建立的诗意关系,是人的本质力量的全部展开”。[43]在美学上,审美文化论不是停留在认识论或本体论层面,更重要的是美学对于具体文化现象的阐释适应度上。审美文化论对于舞蹈研究而言都是适用的,在强调具体个案探讨的舞蹈理论批评上,尤为重要。

(一)舞蹈四要素的两两关系和互联互通

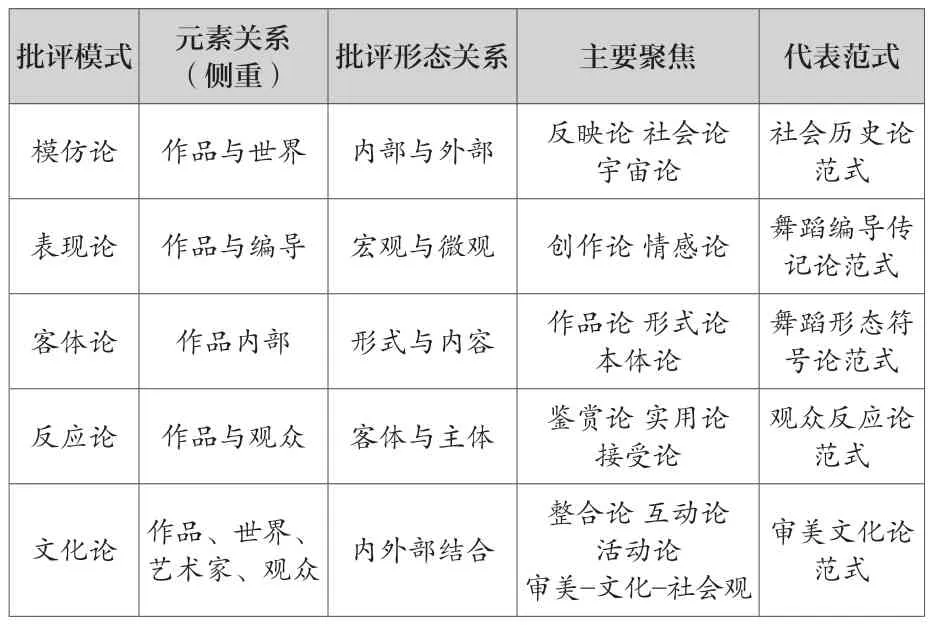

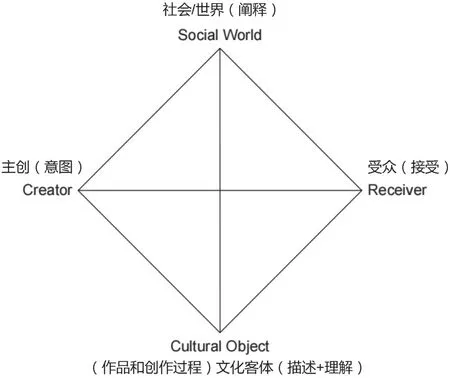

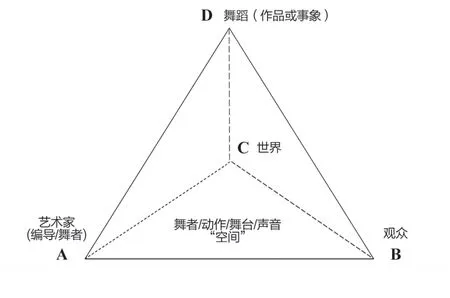

艾布拉姆斯用“三角形”呈现了一个理论图式(见图1—1),以作品的存在为核心,连接世界(宇宙/社会)、编导、观众,便可以建立起舞蹈批评理论形态的诸坐标,比如反映论(模仿论)、表现论、观众反应论(实用论、接受论)和客体论等,就是分别侧重研究“作品—世界”“作品—主创”“作品—受众”之间的关系,以及文本细读等。如何理解四要素,并选择怎样的批评视角与舞评人建构的价值体系相关,也能窥见舞评人的主体性是否鲜明。

图1.“文学要素理论”分析图式对比:舞蹈批评形态结构底层逻辑参考⑤ 笔者在此将艾布拉姆斯(M.H. Abrams,1912—2015)《镜与灯》(1953)中的文学“四要素理论”的“作家”换成了“艺术家”;将刘若愚(James Liu,1926—1986)的“宇宙”一词加上“世界”。,有关舞评对象的思考

刘若愚在《中国文学理论》(1975)中将艾氏图示修改成了环形循环图式④华裔美国中国文学研究家刘若愚将中国传统批评归纳为六种理论:形上论(妙悟)、决定论、表现论、技巧论、审美论以及实用论。详见:(美)刘若愚.中国文学理论[M].杜国清,译.南京:江苏教育出版社,2006:13-19。(见图1—2),折射出中国文学乃至其他艺术形式四个要素之间分阶段的、循环的、互通的关系上。这一环形图式不仅适用于分析中国古典文艺,也可以用于分析中国20世纪后的文艺作品。我们可以借用西方模式和话语体系,但需要扎根于我们自己的文化土壤中。

值得关注的还有吕艺生中西“反向交替”[44]的理念,即“模仿论”和“表现论”的反向交替。西方舞蹈创作先以“模仿论”起步,也有理论性的情节芭蕾模仿论主张,直到19世纪才出现了与创作相伴的“表现论”报刊舞蹈批评,20世纪更是“表现论”的天下,而后“客观论”“接受论”又相继登场,20世纪七八十年代后,“反西方中心主义”式的文化研究发展迅速,也获得了一定跨学科跨文化影响力⑥20世纪以来西方文艺理论经历了四个重要阶段,分别是从“以作者(艺术家)为中心”到“以文本(作品)为中心”,再到“以读者(观众)为中心”,以及80年代以来的“以理论为中心”。。

对于舞蹈作品,舞评人选择怎样的批评操作模式(如何描述、分析和阐释,是否给予评价)和理论模式(是否选择哪一种或几种理论研究方法)是要深思熟虑且经得起历史和文化检验的,好的舞评文章常常是融为一体的。换句话说,评论一部舞蹈作品,是侧重探究其与社会历史、民族国家、个人社群的关系,还是去寻觅与编导内心的联系,或是从作品本身进行细致分析,抑或是就是去看观众对它的重新解读,或结合审美文化进行内外部整合研究等,都是不同的舞蹈批评模式。

表2.批评模式底层关系图

舞蹈内部批评就是作品的内部研究,即“形态符号论范式”,倾向于从舞蹈创作的一个视角入手,比如身体特质、动作、空间、音声舞美装置分析,及人物形象解读等,从视觉听觉的表层符号隐喻中探究深层意义系统。

舞蹈外部批评聚焦作品与“世界”的关系。“世界”可以和社会、自然、宇宙相关,也可以指内在或外在的“世界观”“宇宙观”,甚至可以理解为各类创作的素材,人类社会、文化历史、物质世界、具体事件、意识形态、抽象观念等。

“舞蹈编导(精神)传记论范式”也可称为“表现论”“(编导)主体论”等,聚焦作品与编导关系。此种范式适用于分析编导“主体性”较强的舞蹈作品。从编导创作心理入手,实际上也需要探究编导与世界产生连接的精神过程。

“观众反应论范式”主张艺术的效果离不开观众审美,考察的是作品与观众的关系,对不同地域、时代、个体、类群的观众解读进行分析,比如探究相关作品与潜在观众之间存在的联系。实用论有不同面向,既可能看重作品的政治目的、社会目的、道德目的和教育目的,会直接关照观众的认识论;也可能引发探讨作品的社会思考和道德困境,引发观众多元化的主动参与、接受。

“审美文化论范式”将文艺视为一种审美文化,是内外部视角的有机整合。上述批评模式都是底层逻辑式的概念,理论内部和批评标准并不一致,有些概念“限于某几种文化传统”,也有概念是“某一特殊传统所独有的”[45],中国舞蹈艺术批评理论模式既有中国特色,也有世界性。

不同时期,中国舞蹈批评的结构形态各有侧重,偶有多元互渗或共生。由于中国传统艺术批评模式有其特殊性,并没有形成“作品—世界—艺术家—观众”那样相对清晰的要素结构,且中国传统舞蹈批评注重直觉与经验,甚至是不可言传、只可意会的妙悟,少有逻辑阐释。加之我国古汉语词汇蕴含丰富,所以回顾中国传统舞蹈批评,笔者借鉴蒲震元等学者对“中国艺术批评模式”的概括[46],在《中国舞蹈批评》中总结出五种模式:制礼作乐——伦理道德批评;天人合一——“泛宇宙生命化”批评;抒情显志——“形式论”批评;人物品藻——“人化”批评;人生态度——社会批评等[47],笔者希望这既符合舞蹈在古时的艺术形态,也能顺应中国传统美学思想,植根中华美学精神,弘扬中华审美风范,还要体现出现代批评形态的逻辑架构。

20世纪中国舞蹈批评开始显露出相对清晰的“四要素”结构,重点围绕作品展开(当然也可聚焦其他要素),尤其以社会历史“反映论”批评为代表,“反映论”和“实用论”盛行之时,“表现论”“本体论”容易被忽略。新中国成立以来,侧重外部评论的“社会历史论范式”舞评一度占主导地位;改革开放以来呈现出复杂且多元化的状态,内外部多种范式舞评都开始出现。21世纪后,大致呈现为五种舞评理论范式并存交织,分别是“社会历史论(反映论)”“形态符号论(形式论/客体论)”“舞蹈编导传记论(表现论)”“观众接受论(反应论)”“审美文化论(活动论)”等。“审美文化论”正是打通内外部视角,又融汇人文和社会学者立场的方法论,也体现了我们对古今中西学术融合的重视。

(二)四要素“点线面体”结合展开的“文化菱形”理论

20 世纪 80 年代以来,美国艺术社会学家温迪·格里斯沃尔德提出并不断更新着一种文化社会学方法论,即“文化菱形”理论(cultural diamond),可用“四个点和六条线”的文化菱形图式来象征(见图2),对于舞蹈批评方法论而言是一个很好的参考。我们将舞蹈作为“审美文化客体”,“文化—社会”间的诸多连接是一个“复杂整体”(そat Complex Whole),这种复合关联构成了一个审美文化语境,恰若文化菱形理论,“对一个给定的文化客体的完整理解要对整体进行研究;忽略某个点或某条线的研究都是不充分的”[48],笔者将其称为“审美—文化—社会观”,可以通往“审美文化论”舞蹈批评模式。

图2.基于格里斯沃尔德“文化菱形”和相关方法① 格里斯沃尔德的文化社会学方法论与她所提出的文化菱形框架息息相关,文化菱形提供了四要素关系,方法论则针对这四种要素提供了分析思考模式。其方法论框架的核心要素是意图(intention)、接受(reception)、理解(comprehension)和解释(explanation),对应和相互联系着艺术家、受众、文化客体和社会世界等因素。她也曾将其看成是“平行六面体”框架(parallelepiped)。(参见:Wendy Griswold.Renaissance Revivals: City Comedy and Revenge Tragedy in the London そeatre 1576-1980.London:そe University Of Chicago Press,Ltd.1986:9.)

换言之,我们很难单从文本形式进行内在分析,或是借艺术反映论窥见作品的关键意义,必须结合在怎样的文化语境下为什么会生成这样的作品来分析,可涉及或侧重舞蹈“为何舞”“舞什么”“如何舞”“谁来舞”“谁搭平台”“舞给谁看”“谁在看舞”“为何而看舞”“谁因何/如何/为谁/而写舞”等不同面向,覆盖到作品创作(含制作、运作)、演出(剧场)和鉴赏整个过程,以及相关社会文化语境的阐释;注重艺术创作过程与特定个人、社群、民族、国家等文化语境的复杂关联,也可运用文化研究的理论视角去阐释,将对身份、性别、话语权等议题的关注与文本分析、创作过程、观演关系等结合起来。

刘若愚的“环形循环图式”所表明的创作过程不只体现为作品文本和读者的接受,“也指创造之前的情形与审美经验之后的情形”[45]14。“文化菱形”则将圆周和直径打通,更契合了审美活动思维。有学者指出,“文化菱形”理论既打通了内外部研究,又沟通了人文学者和社会学者的不同立场[49]。

尽管有学者为突出文化传播(尤其适用于视觉艺术或市场化程度较高的艺术),后来更新了“文化菱形”,新增了“分配者”②也有中国学者希望再增加一个因“媒介”而生成的“互动”关系。不过,就批评研究而言,“媒介”(如身体,或影像)是讨论“作品”形态必然存在的因素,可不独立于作品而存在,除非要刻意强调,如“舞蹈批评生态链”——批评人主体、批评客体(含作品、艺术家、观众、世界/批评文本)、批评中介——批评媒体和传播媒介,它们构成了舞评写作共同体。这个新要素[50],考虑到“分配者”因“现场表演艺术”文化客体的特性和差异,本就可以被纳入进“主创”(含策划人)或“社会/世界”要素(比如政府管理部门、出品方、资助方、剧场、演出公司等)中;除非要进行特别强调,“分配者”并不一定都适合置于“中心位置”,如同舞评人、学者等也是“观众”的一员,并不需要再额外说明。就舞蹈创作而言,“分配者”还可以理解为演出制作方(人),但中国舞蹈制作人的存在感和重要性还未凸显,演出组织者多由舞团承担或委约完成,剧场策划的演出也比较少,所以在此仍以格里斯沃尔德的文化菱形框架为基础。

舞评人的观点阐发需建立在对文化客体及其语境充分了解的基础上,而对作品细节的“描述”是舞评最真切而实在的材料来源。相对而言,分析者对作品的“描述”“理解”需保持艺术审美的敏锐度,对编导“意图”的了解和整体“阐释”需研究者的理性介入,重视客体性;观众“接受”则默认情感,更加具有主体性。

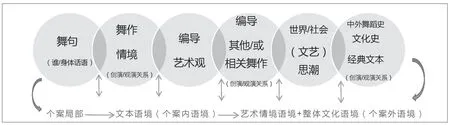

其一,对“文化客体”(作品及创作过程(或事象)/个案内语境与外语境形成互文关系)展开内部分析,侧重“描述”和“理解”。比如我们要在具体情境间探讨,有关舞蹈身体话语(谁/舞句/个案局部)、视觉话语、听觉话语、空间话语的复合体“如何言说”的议题,评估作品的意义,还有它与文化语境内同类作品的共性与特性。

其二,对“主创”和创作过程进行研究,我们既要了解特定语境中主创的创作意图,与之前的作品是何种关系?评估舞蹈编导在作品中起到的作用,也要思考创作者在作品中为何、如何采用何种方式来叙述,叙述者是谁?是否参与故事?是无所不知,还是受限视角?剧中人与创作者的心理因素有何关联?同时还无法忽略在“审美心理”层面,作品、编导、舞者与观众之间的创演、审美体验。

其三,对“受众”进行研究,重在分析“观演关系”,我们需分析作品的观众类群是否合乎了主创预期,社会语境中观众的反馈有何不同?接纳和拒绝的差异是如何造成的?作品的生成和接受过程与特定个人和群体的身份认同有怎样的联系?

其四,对作品诞生的“全球在地化”的“社会与世界”的整体文化语境(历史、法律、制度、政策、规范、价值观、演出机制、社会结构等)进行阐释时,无法脱离它与作品、主创、受众相关的三条线,以及构成的“面和体”,探讨的是主创“为何这样言说”(将主创社会动机和内在动机结合起来),而同一个社会语境的其他类群编导也有相似表达,或者不这样表达,这与时代文艺思潮有何关系?又与所在文化机构的性质和资助运作机制有多大关系?比如当代中国舞剧的创作与国家艺术基金的扶持倾向有关。作品中的美学观承载了怎样的哲学、伦理道德、价值立场,映射出何种社会关系和文化权力结构,又能给受众多少启示?这种政府扶持对于民营舞团创作而言是否“机制化、制度化”了呢?这些都可以观察。

按照格里斯沃尔德的说法:“一旦我们理解了文化菱形中的点线互联,我们就可以说我们对这个文化客体有了社会学上的理解。此外,一旦我们意识到文化客体是如何融入其语境的,我们就在理解文化这个复杂整体的路上了。”[48]16对于文化研究的思考,以澳大利亚霍华德·墨菲等为代表的人类学家发展出了“美学—艺术—社会”三位一体的艺术人类学研究视野[51],叙事学领域中国也有学者提出“审美文化叙述”[52]的视角,包含了形式(内部)、社会历史、精神心理和文化积淀等外部各层面研究,殊途同归,都涉及审美文化整体观。

(三)舞蹈研究的审美文化“四面体”图式

作品—社会(世界)—编导—观众的复合关联构成了中国舞蹈艺术批评的审美文化语境,包括整体文化语境、艺术情境语境、作品文本语境。对审美文化舞蹈批评而言,具体的操作方法分别是:描述、理解作品,通过获知社会语境中主创的意图,同时了解受众的接受(消费、接纳或拒绝),比如情感互动、生命投射和灵性启发,从而展开对作品创作(含制作、运作)和演出(剧场)整个审美过程,以及相关社会文化语境的阐释,可有不同侧重。而且,就个案批评来说(见图3),应该找到一个统一的视角将审美文化研究的各要素统一起来。

图3. 审美文化舞蹈批评之舞作个案分析模式(以侧重内部分析为例)[38]172

为了更为立体地呈现舞蹈活动的审美文化批评,笔者设计了两个四面体,一是拉班动作分析四面体(见图4-1),二是审美文化舞蹈批评四面体(见图4-2)。笔者借助拉班动作分析体系中柏拉图立方体观念,以艾布拉姆斯四要素为基础(重要的是四要素的交织互通),将格里斯沃尔德“文化菱形”(4个点和6条线)立体化,转化为平行四边形(内由四个正三角形构成),构成“点—线—面—体”的审美文化批评四面体框架;且正立方体也契合拉班BESS动作分析的空间和谐学理念,同时也可与中国传统哲学和美学观相通。舞蹈—世界(文化与历史)—艺术家—观众之间的“张力关系形成了一个循环流动的‘力场’”[38]324。在审美文化关照下,建立起形式论本体和人类学本体的分析阐释逻辑,“人”“身体”的因素得到重视,建构起空间和谐学,有助于中国式现代舞评的自主知识体系构建,及当代发展。

图4-1.拉班动作分析四面体(五要素说“BESS+Relationships”)

图4-2.“点—线—面—体”的“审美文化舞蹈批评四面体”

表3. 审美文化舞蹈批评要素

舞台表演都是综合性的多媒介艺术,音乐、舞蹈、台词、舞美等各元素进行组合、搭配、排列的比例、规则不同,形成了不同舞台剧性质上的差异,这就是舞台剧领域的“同素异构现象”。比如:同样是“多媒介融合”艺术,各元素之间多呈现为主辅或呼应关系,舞剧、话剧、歌剧、音乐剧、肢体剧、默剧中都存在身体语言的表达;但歌剧的核心部分是音乐,追求严谨的音乐结构,身体表现需服从于音乐;而传统话剧的戏剧行动通常需服从台词。舞剧中舞蹈动作则是主导性因素,越追求审美现代性的舞剧越追求隐喻性强的本体叙事。一般来说,舞剧不说话,但同样不说话的还有“哑剧”“默剧”和“肢体剧”等。跨媒介的舞蹈剧场可以说话,但语言逻辑并不一定要服从于文学构成的戏剧性。

“跨媒介性”研究既可以考察舞蹈与其他艺术的“外在”交互关系,也可以解读舞剧、舞蹈剧场、身体剧场等艺术内部的交互性。有意味的是,身体既是舞蹈的媒介,又是舞蹈本身。如今,影像化、数字化、科技化的舞蹈身体媒介也不断改变着我们对舞者、舞蹈的感知。

舞蹈研究要重视编导。编导不仅可引导舞者向内观,去扣响心门,让身体之动处于饶有趣味的张弛推拉间;还可向外看,关注时代与社会甚至前沿科技,再以艺术的方式回到身体,无论是肉身还是数字化身体,去探索大脑和人类身体或非器官身体之间的联系;抑或是让舞者们跟随音乐、音声起舞,将听觉转化为身体各部位的动觉;也可启发他们将任何一个念头幻化为脑海中的一幅图景,再把“思维的建筑”变成“身体建筑”,而且舞台空间已不再是三维、四维,它有了更多可能性……总之,让身体去思考,让身体走进现实,连接自我、他人和社会;也可以让身体走进虚拟时空,去探索人类不断拓展的元宇宙,共享创意冒险,这些编舞思路越来越得到众多杰出编导的青睐。

对舞评人而言,除了跟进动作分析理论,我们还应密切关注新的编舞走向和跨学科的舞蹈本体研究趋势。近年越来越多的中外编导将舞者、动作、舞台(空间/场域)、声音作为当代编舞的四大元素①参考香港《大公报》记者林巧茹2015年10月19日报道:在西九文化管理局(管理局)及英国文化协会合办的“新作论坛:与Wayne McGregor的舞蹈对谈”公开论坛上,国际著名编舞家Wayne McGregor聊到了他最新研究的编舞思考方式和探讨国际舞蹈发展新趋势,文中提及了这四大元素(基本同于前文所述兰斯代尔舞蹈分析的四大成分,即舞者、动作、视觉布景、听觉元素等)。。1992年舞蹈剧场艺术家安娜·桑切斯—科尔伯格(Ana Sánchez-Colberg)在其博士学位论文[53]中,将“观念来源”和“创作过程与结果”加入分析中,发展出一套风格化的“宏观分析法”。其实上述创作和分析法都已超越了形式本体论。

当然,动作内部的“身体”要素其实已经涵盖了“人”(舞者)的要素,动作的“空间(和谐)”元素也必然联系到舞台(空间)。由此导引出我们在舞蹈批评应用中,建构起多元、整合、细致的舞蹈研究模式。这契合了中国学者的“审美关系论”“审美活动论”,笔者通称为“审美文化观”。

三、内外部相融的中国舞评模式:中国舞蹈的审美文化观

20世纪中国舞蹈是在西方多元舞蹈文化的传播中滋生的,从不完全自发——自发——自觉意识,中国舞蹈一直处在“文化自我”与“文化他者”的“跨文化”的语境中。“他者化”想象与自我“他者化”都是中性词,要结合具体语境来分析。不同时代、不同类群(主流、边缘)的舞蹈编导作品中的中国人形象,华裔外籍编导作品中的中国人形象,生活在海外的中国舞蹈编导作品的中国人形象,以及外国编导作品的中国人形象,都值得我们好好考察。

中国是“带着自己的传统(从古代中国的旧传统到当代中国的新传统)”[7]步入现代和“全球化”的,中国的社会关系和文化结构与西方文化语境存在巨大差异,中国式现代化的“现代性”必然有其自我生长的“全球在地化”路径。尽管“他者”与“自我”早已互渗,但这其中的内涵是不同的,也为身份议题的探讨增加了难度。中国不只是“传统性”的中国,中国不等于“非西方”的中国,也并非“西方他者化”的中国,当代中国具有对“现代性”的自主适应,即文化主体性意识,其中包融着古今中西“文化间性”的意识。

如果说“跨媒介性”侧重内部探讨,那么将内外部打通的则是“跨文化观”。“跨文化”和“跨媒介性”可作为中国舞蹈艺术审美文化批评的方法论基础,正是因为它们能打通内外部批评,也能较好地实现“自下而上(美学范式)与自上而下(哲学思辨)方法论的结合”[54]。“跨”作为动词性方法论概念,“意在强调越出某种局限而获得更大视角的努力”,需要“提出更加复杂的互动性视域设想”[55]。我们可以从舞蹈与其他艺术的关系,与社会、政治、文化的关系,以及与商业和市场的关系来全面关照“自律美”与“他律美”议题。

与舞蹈的“自律美”与“他律美”类似,内外整合观与内外部批评也是相对而言的。一方面,如果我们以形式“本体论”视角来阐释一个舞蹈作品,可以聚焦于动作本体描述、分析和阐释;但若以“跨媒介性”视角,内部研究就不只是舞蹈动作,还可以探讨文本内部不同视觉、听觉艺术之间的关系。即便面对受苏俄古典芭蕾和戏剧芭蕾影响,作为社会“他律性”力量推动下生成的芭蕾舞剧《红色娘子军》,如何从“红色样板”发展为“红色经典”,也值得我们细细研究“跨媒介性”的内部构成。另一方面,即便是偏“自律性”力量发展起来的舞蹈也与一定的社会文化语境相关,比如陶身体剧场的数字序列作品为何会隐匿掉“性别”和“身份”?这其实也离不开在中国跳现代舞的跨文化语境[56]。关注“中国式现代化”如何凝聚舞蹈之文化力,丰富人民对美好精神生活的向往,文化汇通的审美文化观便是一条重要途径。

(一)“跨文化”与“融文化”的中国舞蹈审美文化观

在中国古典舞、中国民族民间舞和中国主旋律舞剧的创作中,我们要有非常明确的身体文化的“文化自我”“文化主体”界限意识,涵盖传统美学和意识形态方方面面,以实现独立自主、开放包容的民族国家形象的立体建构。其中“学院派”舞台民间舞是中国不同民族民间舞蹈文化之间的跨越,并不涉及跨境民族文化内涵。中国(新)现实主义舞剧虽深受苏联舞剧影响,“守正与创新”的文化态度实现着对现实主义叙事的“坚守与跨越”,也体现了融合西方现代舞蹈美学旨趣的跨文化影响。

同样都有对古典美学和古典精神的演绎,当代建构的中国古典舞创作应该突出“传承性创新”和“内生性创新”,而林怀民等人的当代舞则可以无问西东。这与我们面对学院派、独立舞者、民营舞团的现代舞创作有点类似,独立舞者的舞蹈剧场体现了跨时空的跨文化影响。全球化让中国的“现代舞”和“舞蹈剧场”创作与西方没有区别吗?不是的,我们不排除的确存在移植、拷贝、任意挪用的现象,但是近十余年,在已然成熟的70后、80后中生代编导身上,我们看到了开放自信融合的文化主体性和全球在地化意识的张扬。

当代中国舞蹈创作可有不同的“文化”分类。这些“类型,是说它们代表一种固定的特质丛。每一种都是经验性的特性”[57]。高丙中从“渊源差异”“时代性质”“群体差异”“价值体系和社会势力的差异”等角度对中国文化类型进行了划分,值得参考[58]。“渊源差异”影响着审美风格,中国舞蹈文化可分为民族舞蹈文化和世界性舞蹈文化。根据“时代性质”,中国舞蹈也可以划分为传统舞蹈文化和现代舞蹈文化。按照价值体系和社会势力的差异,中国舞蹈还可以区分为社会主义舞蹈主文化、西方现代舞蹈亚文化,此种亚文化也一度被视为反文化[58]。根据“群体差异”,笔者参考王一川等学者的主张,将舞蹈划分为“一体多元”的四种类型,即以主导文化为“一体”,精英文化、大众文化与民间文化并存的文化格局[59]。

中国舞蹈跨文化与融合文化观正是上述不同文化分类的互渗。中文“跨文化”之“跨”实际上在英文中有几种表述。我们不妨借助“跨文化”的“两类四种”表达方式来考察中国舞蹈艺术:第一类前缀是intra-,主要是内部关系的意味;第二类前缀则包括cross-, inter-, trans- 三种,涉及不同文化间(两者或多者)跨越边界的互动、影响(或单向,或双向;或表面,或深入;或实践,或哲学)[60],体现为自主创新、借鉴创新和集成创新等,虽然几者会出现交叉使用的情况,与真实文化状态的复杂性如出一辙,但在具体的语境下,仍然存在细微差别。

其一,基于身份认同的文化共融。intra-cultural关注的是中华民族或“华夏文明”内生性之间的共性、共享性文化儒化问题,强调“合而为一”的中华民族与“和而不同”的56个民族间的文化共融关系。比如不同少数民族之间的文化影响,汉族和其他少数民族文化之间的关系,属于民族学、人类学的研究范畴,具体到跨文化阐释,则应该援引intra-cultural层面的思想、方法和逻辑[60]。可见我们对中国舞蹈艺术的跨文化阐释是在“intra-cultural”大类下展开的不同层面研究①具体情况具体分析。比如美国国内不同族裔的文化互动影响研究,用 intra-cultural显得牵强,美国国内的一些跨文化传播研究者,或用cross-cultural或用intercultural,一方面表明研究者各自自我研究的定位,或者是比较的层面,或者是深入文化深层结构的方法;另一方面美国多元文化背景(“大熔炉”“沙拉碗”“织锦”),并未有一个像中国一般历经千年的华夏文明的认同。虽然美国一直在不同的路径探索整合建构某种统一的美利坚文化,但仍然看到,多元文化大杂居、小聚居的文化现实制造出来的文明冲突论。对全球在地化的不同文化语境的舞蹈创作,在中国民族文化与世界性文化他者关系认知的具体研究议题上,不妨在“跨文化”后标注上intra-,cross-,inter-,trans-等前缀,有助于同行对话和交流。。比如我们对民族民间舞蹈的文化逻辑,就可以从这些视角来阐释:1.族群文化身份与民族国家身份;2.乡土文化身份与都市文化身份;3.文化持有者身份与学院派精英文化身份等,对这些身份亲疏远近的不同认同会决定作品的文化定位。

具体到个案,还会与另三类“跨”相关,体现为二元对立语境(及程度),或文化间性的语境(及程度)。相对而言,cross-cultural的影响更多体现在舞蹈文化的外延上(比如某舞蹈动作元素或某种创作方法的相互借鉴初级阶段),inter-cultural则已经渗透进了舞蹈文化的内涵本质(比如对动作和方法背后观念的认知互鉴);或者可以理解为“cross-”侧重比较文化研究、“inter-”聚焦深层文化结构研究、“trans-”则偏向文化哲学层面,中国舞蹈艺术“跨文化观”力求达成三方面的化合②在当代中国舞蹈创作上,我们也可以结合贝里文化涵化(文化适应性)的理论,来理解文化自我与文化他者之间在不同个体身上呈现出的不同类型:“整合”“分化”“同化”“边缘化”等不同模式,这取决于对于两个问题的回答:1.对于文化自我,你是否认为保持认同是有价值的?2.对于文化他者,你是否认为与它保持联系是有价值的?1974年,鉴于对“原有文化”“其他群体”的不同价值取向,J.W.贝里提出了一套关于文化涵化的完整理论并将涵化的过程定义为上述四种模式,呈现出对“原文化”和“异文化”的接受或相斥的相互交织的价值观。可参见:马季方.文化人类学与涵化研究(上)[J].国外社会科学,1994(12):11-17。。

其二,基于跨文化比较和单向发力的线性交流。虽然“跨”这个动作蕴含“双向性”,但crosscultural“更多是一种单方面的发力,或者单方面的结果诉求”,具有“文化自我”和“文化他者”的边界意识;比如“文化自我”意识比较强,或是由于“刻板印象”,当不同文化背景的人刚进行接触时常常发生。以2011年北京—伦敦—台北“舞动无界”艺术创研为例,不同编导、舞者间的确酝酿出了一些跨文化双向互动的作品(inter-cultural),但很多时候对话并未产生,即便已有了公开表达和交流(cross-cultural)。有的舞蹈家最终依然选择了熟悉的舞者和创作方式,反映着不同文化背景艺术家对“当代舞”的不同理解,相互借鉴很值得赞赏,但这种区别、区隔也是真实而宝贵的。

用吉登斯的话语来讲,每个参与者的交互经历,即一个“脱域”和“再嵌入”的过程①“脱域”:社会关系从彼此互动的地域性关联中,从通过对不确定的时间的无限穿越而被重构的关联中“脱离出来”。“再嵌入”(disembedding and re-embedding):指的是重新转移或重新构造已脱域的社会关系,以便使这些关系与地域性的时—空条件相契合。参见:(英)安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].南京:译林出版社,2011:16,54。,这里的“脱域”指的是编导、舞者、学者的从各自确定的社会和艺术关联中暂时“脱离出来”(“不论是局部性的或暂时性的”),“再嵌入”是指在这个项目中,编导、舞者和学者又再次重新回到,抑或是重构了自己脱域的艺术认知范式。每个人的方式和程度有所差异。

其三,基于跨文化互动和双向的多向度网状互渗。inter-cultural关注的是文化双向性和多向度多层次的互动深度,通常体现为“文化自我”对“文化他者”的双向文化深层结构的介入,相关舞蹈批评主要对文化主体的相互作用进行跨文化阐释,破除某种“文化中心主义”,体现为对话沟通、尊重差异、互惠互动、开放共存的“文化间性”价值。当代中国现实主义舞剧的奠基肇始于中苏蜜月期,虽然“现实主义”舞剧是舶来品,却因其已内化为中国舞剧创作的美学主体,使得“新现实主义”舞剧的发展更具“内生性”,也合乎主导政治文化语境。另外,“跨文化互动”既可以体现为国家、组织之间的交流而生成的“集成创新”,也可以是发生在个体艺术家身上的“分散创新”,其中有跨文化适应、冲突等。

其四,基于文化共享的文化共融。trans-前缀在英文中有“超越”的意思。“trans-cultural最大的特点是视野的突破”,在平等基调上,实现跨文化互通和互惠,“更体现出一种对文化哲学、 文化生态的聚焦”,“进入到对不同文化原型背后、之上的文化各自所指向的哲学存在的思考”[60]。“文化自我”不仅对传统“原生性”文化,对其他新的“内生性”和“外生性”文化同样抱有“开放性”,具有一种当代中国文化主体性“加入全球”[61]的自觉意识,更重要的是某些“西方”不只是中国的外部,它也正在与“东方”一道化合为内部构成性因素,更何况“东方”本就是“当代西方”的构成性因素。人类命运共同体意识、生态美学都是一种跨文化超越观。《流浪者之歌》之后的林怀民已经是头脑中“不分中西古今”的当代艺术家了,或根据主客相融的体验,或基于“主体间性”的考量,也达到了无问西东的“超越”境界。林怀民有着作为一个“文化人”包容的视角,而非只是有着民族情结或本土意识的台湾人,这显然与艺术家放下自我,超越小我,追求大我的心境有关。怎样才能有“第一等”的艺术作品?就像古人说,首先得要“有第一等襟抱”,心灵舒展了,身体也就自由了。

2019年“舞动无界”十年,这个“世界语境当代舞”项目连接了世界三个城市、四所大学②“跨艺·舞动无界”始于2009年北京舞蹈学院和英国密德萨斯大学表演艺术创作研究中心合作的一个国际舞蹈创作研究与演出项目,2011年台北艺术大学舞蹈学院加入,逐渐成为一个国际舞蹈合作交流的典范。其后,香港演艺学院也加入,2022年成为主办方,香港也成为第四个融入的城市。每届活动来自来自海峡两岸和香港以及英国等地的学者们,基于编导在地新创作品和创作过程,全程深入地、近距离地观察,并最终得出研究成果。每届也会举行多方参与的论坛,编导、演员、学者们共同交流。。近距离观察、体验某位编导及编创,我们会越来越发现,身体是具体的,它已经不再受限于某所大学、某座城市、某个民族国家,就像主题“云端之上”一样。笔者在学者观察环节发言指出:我们时常问“什么是当代舞”,不妨换一个角度提问题——“谁在当代”或者“谁的当代”?因为文化语境中的此时、此地的“人”是最重要的。

美学家刘悦笛从2009年度的《国际美学年刊》开始至今持续“倡导一种中国美学与艺术的‘新的中国性’(Neo-Chineseness)”[37]324,这本身就带有具有当代中国文化主体性意识的“文化间性”特点。

费孝通先生说:“文化自觉”指的是“生活在不同文化中的人,在对自身文化有‘自知之明’的基础上,了解其他文化及其与自身文化的关系。”[62]比如笔者会涉及缘起于“西方”的民族舞蹈如今已成为世界性艺术,我们不妨探讨中国舞蹈编导如何掌握其艺术规律,在中国语境、“全球在地化”和“跨文化交流”的语境下实现“化西”,成为促进中国舞蹈作为对世界舞蹈贡献的一分子,实现“西方”“东方”、古今与“全球”的互文。

(二)“理论旅行”与“全球在地化”关照

“理论旅行”③巴勒斯坦裔美国文学与文化理论家与批评家爱德华·萨义德1982年撰文提出了“理论旅行”说,多年后又进行修正,形成了“理论旅行与越界”(1994)说。是一个颇具意象性的术语,它指的是“相似的人和批评流派、观念和理论从这个人向那个人、从一情境向另一情境、从此时向彼时旅行”[63]。文化艺术理论的产生、传播、挪用、误读、调试、变异、接受等都根植于特定的文化语境,最好将其视为“存在的需要的东西”,而不是“抽象的东西”[64]。萨义德“理论旅行”的主旨正在于理论对于具体文化语境意义,以及所发生的变化(比如弱化、异化、降格、越界等)。换句话说,我们不只要关注作品创作、观众接受的“主体性”过程,还要认识到他们与特定文化语境之间的联系,当然“文化语境”本身就是稳定中动态变化的。

有学者指出,跨文化研究面对的是三方面问题,分别是“具体历史语境中”的“交互主体性”“互文性”“交互解释话语”[55]。我们越发注意到,不仅仅有西方理论的“中国旅行”,也有“中国理论”的“世界旅行”,有着东方美学和身体哲学背景的身体文化理论已经显露出了它全球性的普遍意义。学者杨义提出了“还原、参照、贯通、融合”的所谓“八字真言”,即“回到中国文化原点,参照西方现代理论,贯通古今文史,融合以创造新的学理”[65]。舞评人在古今中外的理论中穿越旅行,运用理论的时候“批判性思维”发挥着重要作用。

在“后理论时代”,舞蹈理论并不纯粹来自舞蹈实践,“它也来自其他学科或领域”[66],或冠以“文化研究”的称呼。当然这也有可能导致一个后果,即舞蹈理论与批评远离舞蹈和艺术。因此,如果把文化理论比作“远方”,舞蹈理论比作“家园”,这要求我们既可以“远游”,也一定要常常“回家”。比如我们面对舞剧和舞蹈剧场,不仅可以将对作品结构的分析和人文社会语境结合起来,进行身份、性别、亚文化研究等,还可借鉴后经典叙事学对作品的“身体叙事”“空间叙事”“图像叙事”进行审美文化研究。

艺术是文化的一部分,二者同形同构,“对于每种类型的文化——历史类型、人种类型、阶级类型——来说,归属它的艺术是该文化类型独特的模型,是它的形象‘肖像’”[67]。随着跨学科的文化学者、社会学者介入到舞蹈研究中来,与跨学科的舞蹈学者产生更多的交流,彼此都会有所促进。比如跨学科的人文社会学者把与舞蹈相关的社会文化现象加以研究,主要的研究方法是参与式田野考察、半结构式访谈、社会调查与文献和理论分析相结合等,可以深入洞察舞蹈文化的内外部关联。跨学科的舞蹈学者在舞蹈本体理论基础上,可以将跨文化阐释作为方法论来进行研究,探索舞蹈及其创作发展的文化规律。笔者定位于后者,尤其不能放弃的是审美维度。

从新中国建立后的“洋为中用”到改革开放后辩证看待西方文化,以及全面深化改革构建“人类命运共同体”理念的“新型全球化”(全球在地化),新中国在不同历史阶段,以不同的立场认知着“西方舞蹈文化”,也让我们多一种“从世界看中国”的视角——认识西方,也为更了解我们自己,即周有光所言“从世界看中国,不是从中国看中国”[68],或刘康提出的“从世界看中国,从中国看世界”,应该“把中国视为世界的中国(China of the World),而非世界与中国(China and the World)”[69]。

新冠疫情前几年,笔者与同事连续赴欧美几个大学参加了国际舞蹈学年会,深切感受到由早先的女权主义理论批评分化出的“性别研究”“酷儿研究”等越来越受到西方舞蹈学者的重视。同时“后理论时代”也为“非西方”的文艺研究与“西方”理论“进行平等对话”[70]建立了某种通道,最初体现在海外(西方)中国舞蹈研究的出现,“非西方”舞蹈研究也开始被重视,未来有望改变边缘地带。更为重要的是,“跨文化”研究方兴未艾,比如华裔离散舞蹈创作及研究,中国本土舞蹈创作的跨文化传播等议题渐趋活跃。

近年中国也开始出现舞蹈文化批评。有两个比较普遍的难题:过度挪用西方理论话语以及忽视审美的舞蹈文化批评。所以,面对不同对象,中西古今互鉴的审美文化批评就像通往目的地不同的“理论旅行”,“势必要涉及不同于源点的表征和体制化过程”[71]。

其一,我们应强调理论的“语境化”[72],“从中国现实中提取问题”[73]。文学界提出并阐释的文学艺术“审美意识形态论”[42]670,其后向审美文化论转型,这一定位适合中国文艺语境。中国“多元化”的舞蹈批评和研究应深切结合本土文化现实,提升文化主体性意识。

其二,文化研究方法和一些基本理念应具有“跨文化”面向。比如强化文化研究的技术性方法 (如民族志和社会学统计方法)。就理念而言,文化研究重视文化多元化,也常常聚焦于边缘文化,拓宽了舞评领域,比如广场舞、宅舞、二次元舞蹈等。另外在全球在地化和全媒体语境下,如何面对“视觉文化的转向”“情动转向”,都是值得我们深耕的新视角。

其三,不能“泛化”舞蹈文化批评,距离舞蹈越来越远。舞评的“文本细读”仍不可缺少。“为什么这种个性创新的形式技巧以这样的方式在这样的时刻发生”[74],这个问题的确是中国舞蹈批评(史)的“核心语句”。

汇通历史理性、人文关怀、审美旨趣的关系,满足人民对美好精神生活的向往。而“人民不是抽象的符号,而是一个一个具体的人,有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎”[75]。笔者借鉴童庆炳对文化诗学“一个中心,双向拓展,一种呼吁”①也是“一个中心,两个基本点,一种呼吁”。[38]4,271的构想和阐释,来思考舞蹈批评的审美文化之维[76],大体上可概括为“一个中心,两个坚持,三个品格,一种呼吁”,即以“审美”为中心;既要坚持关注创作过程的舞台文本细读;同时坚持在历史和现实的文化语境中探讨作品,重视观演关系,激发读者“体悟”,调动自己的身体和心灵的眼睛共同参与;“秉持现实品格、跨学科品格和诗意品格”;呼吁“追求人性的完善与复归”[77]。

当前,我们应秉持古今中西贯通的审美文化舞评观,让传统舞评思想精髓与现代舞评模式彼此交融。一方面,当代中国(新)现实主义舞蹈审美是建立在“模仿论”“反映论”基础上的守正与创新,所以我们应鼓励表现性的传统式直觉体悟,促进中国舞蹈审美上的多元和品味上的提升。另一方面,我们应借鉴现代西方评论的批判性思维,在写作中将直觉性、体悟化内容适当进行知性阐释。